Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Relato

Cargado por

api-197642180 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

37 vistas7 páginasTítulo original

relato

Derechos de autor

© Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formatos disponibles

DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formatos disponibles

Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

37 vistas7 páginasRelato

Cargado por

api-19764218Copyright:

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formatos disponibles

Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 7

Membele era un negrito de Costa de Marfil.

Era un chico que vivía en una

miserable casucha de paja junto con sus padres y sus cinco hermanos.

Membele y su familia vivían sin otra preocupación que la de encontrar

comida. Su padre y su hermano mayor salían todos los días al alba para cazar

alguna buena pieza que sirviera de alimento a la familia. Mientras tanto, la

madre y las hermanas de Membele recogían frutos. El muchacho se ocupaba

del agua.

Membele era muy travieso. Su madre siempre le decía que no se alejara

mucho de la casa, pero el solía desobedecer.

Una soleada y calurosa mañana, Membele ya había recogido el agua que

necesitaban, y estaba sentado en la orilla del río, aburrido. No le apetecía

escaparse para explorar, porque ya lo había hecho tantas veces que conocía

más selva que su padre. Sin embargo, había una cosa que sus padres nunca le

dejaban hacer. No le dejaban seguir la corriente del río. Decían que al final

había algo peligroso que se tragó a su abuelo y que se lo tragaría a él también si

se aproximaba. “Tonterías” pensó Membele, “no hay nada ahí, es un cuento

para asustarme”. Así que se levantó y se metió en el río. Nadó siguiendo la

corriente hasta que, tras un giro brusco del río, Membele vio algo que lo dejó

paralizado. Era grandísimo, tanto que no se veía el final. Era azul, casi verde.

Era el mar.

Membele se asustó y salió del río antes de que este lo empujara al mar.

Caminó por la arena y se sintió muy orgulloso. Era el único de su familia que

se había atrevido a llegar hasta allí. De repente, se fijó en que allá, un poco

lejos de la orilla, flotaba una barca como la que usaba su padre para pescar,

solo que mucho más grande y con palos largos como troncos de árbol que

sostenían unas telas blancas muy grandes con un extraño grabado. Enfrente de

la barcaza, en la orilla, había otra barca igual, pero más pequeña, con dos palos

que no estaban sujetos a ella. El chico se acercó a ella. De repente, la luz del

sol se apagó y Membele comprendió que alguien lo llevaba dentro de un saco.

¿Sería su hermano, que lo había encontrado y quería jugar con él? El chico

sintió que lo tiraban contra un suelo duro y liso, desconocido para él. Oyó

voces de hombres en un idioma extraño y sintió que el suelo se movía

haciéndole deslizarse de un lado a otro.

Membele llevaba deslizándose ya un buen rato, cuando oyó pasos que se

acercaban a él. Alguien abrió el saco y el muchacho pudo sacar la cabeza. Vio

que estaba en la barcaza gigante, rodeado de hombres de piel blanca que

vestían ropas rarísimas y lo miraban con una mezcla de curiosidad y asco. Se

levantó ágilmente y miró por la cubierta. A lo lejos, ocupando todo el

horizonte, se veía la costa que Membele tan bien conocía. El chico distinguió el

río que le había llevado hasta el mar y rompió a llorar. Allí estaba su casa, la

selva que había sido su lugar de diversión, y lo más importante, su familia. Y

ahora lo dejaba todo para ir a un lugar desconocido poblado de hombres

blancos odiosos.

Los hombres lo cogieron por las manos, inmovilizándolo, y lo llevaron bajo

cubierta. Caminaron por un pasillo oscuro y lleno de puertas. Al final se

detuvieron delante de una. Uno de los hombres sacó una cosa brillante y con un

grabado y la metió dentro de un agujero que había en la puerta. La puerta se

abrió y Membele fue empujado hacia dentro. Cerraron la puerta y Membele se

quedó de pie, sin moverse. Poco a poco sus ojos se acostumbraron a la

oscuridad y pudo ver que había muchos muchachos como él, sentados en

bancos fijados al suelo. Algunos estaban callados, otros murmuraban para sí,

unos cuantos más ya habían enloquecido y gritaban tonterías. Membele se

sentó al lado de un chico que parecía absorto en sus pensamientos.

-Hola-dijo tímidamente Membele.- ¿Cómo te llamas?

-Tunkele-respondió el otro.- ¿Y tú?

-Membele.

A Tunkele no le gustaba hablar, así que Membele estuvo muy aburrido. Les

pasaban una bandeja pequeña de comida tres veces al día, así que se morían de

hambre.

Llevaban meses viajando y Membele empezaba a creer que el bamboleo

y la oscuridad durarían para siempre. Pero un día el bamboleo se detuvo.

Membele se levantó, al igual que Tunkele y todos los demás. De repente, la

puerta se abrió y los hombres blancos los sacaron a todos a cubierta. Allí los

encadenaron por pies y manos y los bajaron de la barcaza por una tabla que los

unía a tierra. Los montaron en unos armatostes feos, duros e incómodos. Los

armatostes se pusieron en vibración y los llevaron a todos por un camino de

tierra polvoriento hasta unos campos grandes con una casa muy grande y

bonita. El campo estaba lleno de hombres negros como ellos.

Los hombres les llevaron hasta una parte del campo cercana a la casa. Les

repartieron unas herramientas extrañísimas sin parar de repetir “hoz”. Les

mostraron lo que debían de hacer y después se sentaron en sillas junto a la casa.

Todos se pusieron a trabajar al notar los ojos de los hombres blancos clavados

en su nuca, menos un viejo que se había vuelto loco, que tiró la hoz y fue a

sentarse con los hombres, a los que no parecía gustarle aquello. Todos, incluido

Membele, pararon para mirar al viejo loco. Los hombres blancos cogieron al

viejo loco, lo pusieron de espaldas a ellos y cogieron una tira de piel. Sin

previo aviso, empezaron a golpear al viejo con ella hasta que el pobre hombre

cayó desfallecido al suelo. Después empujaron al viejo al campo de nuevo y

este cogió inmediatamente su hoz y se puso a trabajar. En silencio, todos

volvieron a trabajar, sabiendo lo que les esperaba si no lo hacían.

Se pasaban todo el día trabajando. Cuando oscurecía, se iban a unas

casuchas de madera apestosas y dormían en camas apretujadas por la falta de

espacio. Al alba los despertaban para desayunar un mísero plato de gachas y

seguir trabajando hasta el mediodía. Se les daba una sopa asquerosa y volvían

al trabajo.

Así pasaron unas cuantas semanas. Membele ya tenía catorce años, pero

había pasado de ser el muchacho sano y ágil que era en África al delgado y

enfermizo cadáver que ahora parecía.

Una calurosa mañana, un extraño carruaje atravesó el portón de entrada de

la casa y aparcó enfrente de la misma. De la casa salió un hombre blanco muy

gordo y sin barba, el señor Williams, vestido con un traje del color de su piel.

Detrás de él salió su mujer, la señora Williams, bajita, rellenita y pelirroja,

vestida con un discreto vestido gris a juego con la pamela gigante que le cubría

la cara casi por completo. Membele estaba mirando solo por descansar de su

trabajo, ya que frecuentemente el señor Williams salía de su casa acompañado

por su esposa, cuando de repente, detrás de la señora salió el ser más

maravilloso que Membele podía imaginarse. Era una muchacha, la más bella

que Membele había visto en su vida. Era pálida y pelirroja, con ojos verdes y

pecas, y debía de tener la misma edad que Membele. Su cuerpo, ya el de una

señorita, estaba envuelto en un hermoso vestido verde con un sombrero a

juego, que le resaltaba los ojos. Membele se quedó extasiado al ver a la joven

salir y no se movió hasta que el carruaje en el que iba ella desapareció de la

vista.

Aquella noche, Membele no entro en la casucha donde cada noche los

dejaban cerrados con llave; en vez de eso, se escondió en lo alto de un

manzano que había a un lado de la casa y esperó hasta que los vigilantes se

fueran a dormir. Cuando se sintió seguro, el chico bajó del árbol y dio la vuelta

a la casa. Solo había dos habitaciones en la primera planta que tenían la luz

encendida, una a la derecha y otra a la izquierda. Membele se escondió en un

matorral e hizo el ruido de un lobo, algo que había aprendido a hacer cuando

era niño. Por la ventana de la izquierda se asomó el señor Williams, miró

alrededor con el ceño fruncido y volvió a meterse en su habitación. La ventana

se cerró. El muchacho se situó debajo de la ventana derecha y soltó un breve

silbido. Nada. Impaciente, el chico silbo más fuerte. Una cabeza surgió por la

ventana y apareció ella. Se quedó paralizada cuando lo vio. No sabía si callarse

o llamar a la criada. Membele le lanzo un beso y ella sonrió, complacida. A

Membele no se le ocurría nada más que hacer, así que salió corriendo en

dirección a la casucha. Ella se quedo ahí, pensando en lo que acababa de

sucederle.

Membele decidió espiar a la chica los días siguientes para saber dónde y

cuándo podría estar más cerca de ella. Descubrió que la chica tenía un pequeño

cobertizo para ella sola donde cultivaba flores. Entraba en el cobertizo casi

todas las mañanas, vestida con ropa cómoda, muy temprano, y se pasaba ahí

horas, casi hasta el mediodía. Un día Membele salió de la casucha más

temprano que de costumbre y se metió en el cobertizo por una pequeña

ventanita que había atrás. Se quedó maravillado al ver la cantidad de flores

hermosas que había ahí sembradas en fila. El chico se escondió detrás de unos

sacos de estiércol y esperó. Sin darse cuenta, se quedo dormido. De repente, la

puerta se abrió y entró la muchacha. De inmediato se puso a trabajar, y fue a

coger un saco de estiércol. Se llevó una gran sorpresa cuando vio que el

muchacho que le silbó la otra noche estaba ahí escondido, durmiendo. Ella

apartó el saco y se arrodilló junto a Membele. Le cogió del hombro y lo

sacudió suavemente. El abrió los ojos y pegó un brinco cuando vio quién

estaba delante de él. Ella lo tranquilizó, se puso la mano en el pecho y susurró:

-Elizabeth.

Al ver que Membele no comprendía, repitió el gesto.

-Elizabeth.

Membele se puso la mano en el pecho y dijo:

-Membele.

Elizabeth sonrió, satisfecha. Los dos se tomaron de la mano y quedaron

mirándose y sonriendo.

Membele decidió quedarse a vivir en el cobertizo. Elizabeth le cogía

comida para que no se muriera de hambre y todas las mañanas trabajaban

juntos en el cobertizo. Elizabeth le enseñó un poco de inglés y así pudieron

comunicarse mejor. También se hicieron más amigos conforme pasaba el

tiempo.

En eso, pasaron dos años y los dos jóvenes cumplieron los dieciséis. Un

día, Elizabeth vino al cobertizo muy alarmada. Membele preguntó que le

pasaba.

-¡Mis padres quieren casarme con un joven de la ciudad!

-¿Qué es casarse?-preguntó Membele, que aún no dominaba el idioma.

-Si un hombre y una mujer se casan, deben permanecer juntos para siempre

y tener hijos. Como mis padres.

-¿Y tú no quieres casarte nunca?

-¡Sí, pero no con él!

-¿Y entonces con quién?

-Pues…-Elizabeth lo miró.-…contigo.

-¿Y tú me quieres?-preguntó Membele sin saber muy bien que sentir.

Por toda respuesta, Elizabeth lo besó.

Durante los días siguientes, Elizabeth no fue al cobertizo. A pesar de todo,

Membele cuidó de las plantas y comió de una planta de tomates que había.

Una tarde de sábado, Elizabeth fue al cobertizo vestida con ropa de salir.

Le dijo la terrible noticia a Membele:

-Mañana me caso.

-¡¿Qué?!-Membele no se lo creía.- ¿Con quién?

-Con el joven del que te hablé. No quiero hacerlo, pero mis padres me han

dicho que me matarán si no me caso. ¡Es terrible!

-¿Y por qué quieren casarte con él? Algún objetivo deben de tener.

-Porque mi padre posee la mayor plantación de trigo del estado, y el padre

de ese chico posee el mayor ganado del estado, y juntos serían invencibles. Así

que nos casan a nosotros para que heredemos juntos las posesiones de los dos.

Pero yo quiero casarme contigo, y si ellos no lo aceptan, tendremos que

fugarnos. Esta noche.

Aquella noche, Elizabeth se fue a dormir como siempre. Se quedó inmóvil

en su cama hasta que se oyeron los ruidosos ronquidos de su padre. Entonces,

se levantó y sacó de debajo de su cama la maleta que había hecho con su ropa y

sus cosas favoritas. Abrió el armario y sacó el único vestido que quedaba, el

que se iba a poner, y sus zapatos más cómodos. Membele estaba bajo su

ventana para coger la maleta que Elizabeth le tiraría a continuación. Después,

mientras Membele le colgaba la maleta a Elsbeth, la yegua de Elizabeth, ésta

bajó a los aposentos de los criados para robarle una camisa, un pantalón, una

chaqueta y unos zapatos a John, el cochero de su padre, que casualmente tenía

las mismas medidas que Membele. Después, salió de la casa en silencio y

esperó junto a la yegua mientras Membele se vestía. Se subieron los dos a la

yegua y siguieron la carretera en dirección contraria a la ciudad, hacia otro

estado, donde nadie los conocía

Por la mañana, la sorpresa del matrimonio Williams no pudo ser mayor al

descubrir que su querida hijita a la que iban a casar por el bien de la familia se

había fugado junto con un esclavo. Después de aquello, el matrimonio

Williams se esforzó inútilmente en tener un hijo que salvara el honor de la

familia. Finalmente, viejos y solos, destinaron todas sus ganancias a un

orfanato cercano y así murieron felices tras hacer una buena acción.

El sol salía a su izquierda y ellos estaban felices porque ya no tenían que

esconder su relación. Membele guiaba a la yegua y Elizabeth le rodeaba la

cintura por los brazos. De repente, él notó que tenía el hombro húmedo.

-No llores. Piensa que ahora nos casaremos. Piensa que estaremos juntos

para siempre. Que tendremos unos hijos preciosos… a los que nunca

obligaremos a casarse.

Elizabeth rió.

-Mira. Ahí está Nueva York. Ahí está nuestro futuro.

También podría gustarte

- InnoempresaDocumento5 páginasInnoempresaapi-19764218Aún no hay calificaciones

- MELILLABases 2007Documento23 páginasMELILLABases 2007api-19764218Aún no hay calificaciones

- 4574Documento47 páginas4574api-19764218Aún no hay calificaciones

- Artículo 1.-Objeto y Régimen de Las AyudasDocumento40 páginasArtículo 1.-Objeto y Régimen de Las Ayudasapi-19764218Aún no hay calificaciones

- WebDocumento19 páginasWebapi-19764218Aún no hay calificaciones

- MantDocumento2 páginasMantapi-19764218Aún no hay calificaciones

- Table ModelsDocumento11 páginasTable Modelsanon-656917Aún no hay calificaciones

- MantDocumento2 páginasMantapi-19764218Aún no hay calificaciones

- ClientesDocumento7 páginasClientesapi-19764218Aún no hay calificaciones

- Sol PEDocumento2 páginasSol PEapi-19764218Aún no hay calificaciones

- Manual JavaDocumento25 páginasManual Javaapi-19764218Aún no hay calificaciones

- HTMLDocumento51 páginasHTMLapi-19764218Aún no hay calificaciones

- Instalación de Mysql para WindowsDocumento2 páginasInstalación de Mysql para Windowsapi-19764218Aún no hay calificaciones

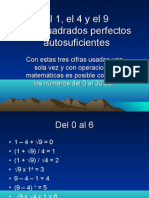

- El 1, El 4 y El 9 Tres Cuadrados Perfectos AutosuficientesDocumento7 páginasEl 1, El 4 y El 9 Tres Cuadrados Perfectos Autosuficientesapi-19764218Aún no hay calificaciones

- Proyecto ProductivoDocumento60 páginasProyecto ProductivoZairha Daniela Peña BalantaAún no hay calificaciones

- Circulación Antes y Después Del NacimientoDocumento3 páginasCirculación Antes y Después Del NacimientoAlfonso Castro100% (3)

- Renault Captur Bose: NuevoDocumento12 páginasRenault Captur Bose: NuevoSantiago Gaviria AcevedoAún no hay calificaciones

- Recetario Ensaladas de Verano PDFDocumento21 páginasRecetario Ensaladas de Verano PDFLaurasanzgarcia23Aún no hay calificaciones

- Sesion Cadenas AlimenticiasDocumento12 páginasSesion Cadenas AlimenticiasBeybi María Ramírez TooresAún no hay calificaciones

- Biografia Becky GDocumento2 páginasBiografia Becky GAUSTOM0% (1)

- Tarea 3Documento11 páginasTarea 3Karen CastilloAún no hay calificaciones

- 5 Cuentos de AmorDocumento12 páginas5 Cuentos de AmorCITLALLI ALEJANDRA RODRIGUEZ GARCIAAún no hay calificaciones

- Examen Nombre Jorge Ivan Lozano Belmontes 2a Mi PDFDocumento7 páginasExamen Nombre Jorge Ivan Lozano Belmontes 2a Mi PDFJosé Luis-099 EspartanAún no hay calificaciones

- Replicación ViralDocumento6 páginasReplicación ViralAna VázquezAún no hay calificaciones

- Capítulo VDocumento50 páginasCapítulo VJefree Ulices Giron pintoAún no hay calificaciones

- u3EJERCICIO PRACTICO 4Documento27 páginasu3EJERCICIO PRACTICO 4Vany LozanoAún no hay calificaciones

- "Renta Chingón Tu Airbnb o Uno Ajeno" - Con Estos 5 Sencillos Pasos.Documento6 páginas"Renta Chingón Tu Airbnb o Uno Ajeno" - Con Estos 5 Sencillos Pasos.Lucia del AngelAún no hay calificaciones

- ENCANDILAMIENTODocumento5 páginasENCANDILAMIENTOMario Daniel Alvia ZambranoAún no hay calificaciones

- AP07-EV04 - Taller Sobre Preposiciones y Vocabulario Exhibición ComercialDocumento6 páginasAP07-EV04 - Taller Sobre Preposiciones y Vocabulario Exhibición ComercialTawanda PetersonAún no hay calificaciones

- Anexo 5Documento4 páginasAnexo 5Carlos Alexis OsorioAún no hay calificaciones

- Autoconcepto, Autoconocimiento y AutopercepciónDocumento14 páginasAutoconcepto, Autoconocimiento y AutopercepciónLeonardo BravoAún no hay calificaciones

- Guia de AlgebraDocumento6 páginasGuia de AlgebraBibiana Serrano0% (1)

- Fundici 2)Documento4 páginasFundici 2)Ariadna VeraAún no hay calificaciones

- Psicología Del Consumidor ENTREGADocumento6 páginasPsicología Del Consumidor ENTREGAClaudia Patricia Arregoces RealAún no hay calificaciones

- Juan Martínez Gutiérrez Ignacia Jara - Ignacio Acuna - Rodrigo RiosDocumento4 páginasJuan Martínez Gutiérrez Ignacia Jara - Ignacio Acuna - Rodrigo RiosIgnacio AcuñaAún no hay calificaciones

- Tarjeta Electronica (Reloj) Neveras Mabe AndromedaDocumento35 páginasTarjeta Electronica (Reloj) Neveras Mabe AndromedaJOSE CAMPOS33% (3)

- Mate Kathe 3Documento11 páginasMate Kathe 3Dora Luz Carcamo RodriguezAún no hay calificaciones

- Guía Disoluciones PDFDocumento3 páginasGuía Disoluciones PDFAnonymous h5jsPk0zAún no hay calificaciones

- Importación de Maquillaje-Skincare CoreanoDocumento16 páginasImportación de Maquillaje-Skincare CoreanoAlaniss SandonAún no hay calificaciones

- Manual de Partes Tnt600i ProvisionalDocumento92 páginasManual de Partes Tnt600i ProvisionalTapia Acuña BairoAún no hay calificaciones

- PROGRAMACION - ANUAL - 4to SecundariaDocumento5 páginasPROGRAMACION - ANUAL - 4to SecundariaJoséLuisHidalgoZambranoAún no hay calificaciones

- Neuroplasticidad MaladaptativaDocumento5 páginasNeuroplasticidad MaladaptativaMaria Laura RodriguezAún no hay calificaciones

- FORJADO - MonografiaDocumento16 páginasFORJADO - MonografiaDelia Araoz Quiroz0% (1)

- Trabajo Practico 4 ObligacionesDocumento4 páginasTrabajo Practico 4 Obligacionesceleste martinez greccoAún no hay calificaciones