Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Espino Miguel Angel - Mitologia de Cuscatlan

Espino Miguel Angel - Mitologia de Cuscatlan

Cargado por

Jonathan Emmanuel FloresDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Espino Miguel Angel - Mitologia de Cuscatlan

Espino Miguel Angel - Mitologia de Cuscatlan

Cargado por

Jonathan Emmanuel FloresCopyright:

Formatos disponibles

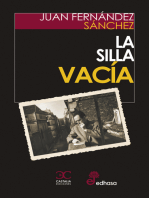

Miguel ngel Espino Mitologa de Cuscatln

Biblioteca Bsica de Literatura Salvadorea Volumen 7 Primera edicin Consejo Nacional para la Cultura y el Arte CONCULTURA, San Salvador, 1996 Cecilia Gallardo de Cano Ministra de Educacin Abigal Castro de Prez Vice-Ministra de Educacin Roberto Galicia Presidente de CONCULTURA Ilustracin de Portada: No Canjura. Coleccin Nacional de Pintura Diseo de Portada: Mirella Antonacci Fotografa de Portada: Eduardo Fuentes Para esta edicin, CONCULTURA Herederos de Miguel ngel Espino Hecho el depsito que marca la Ley CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y EL ARTE Edificio A-5 Plan Maestro, Centro de Gobierno San Salvador. El Salvador, C.A. Telfonos: (503)281-0100 (503)281-0044 (503)281-0077 Fax: (503)221-4389

NOTA EDITORIAL A lo largo de su vida, Miguel ngel Espino public cuatro libros: dos breves colecciones de prosas Mitologa de Cuscatln (1919) y Como cantan all (1926)y dos novelas Trenes (1940) y Hombres contra la muerte (1942) fundamentales en el desarrollo de la narrativa salvadorea. Nacido en 1902, en Santa Ana, hermano menor del poeta Alfredo Espino, y fallecido en 1967, luego de una prolongada enfermedad, Miguel ngel Espino constituye un caso singular en la literatura nacional: sus preocupaciones polticas, culturales y estticas lo ubican a la delantera de sus contemporneos nacionales. Trenes fue publicada originalmente en Santiago de Chile y Hombres contra la muerte en la Ciudad de Mxico; pasaron ms de 20 aos antes de que fueran editadas en El Salvador. Dos vetas se distinguen claramente en la narrativa de Espino. La primera tiene que ver con la bsqueda de la identidad americana a partir del reencuentro con las races indgenas, la tradicin de rebelin, y la flora y la fauna; Mitologa de Cuscatln es el precedente de esta corriente que culmina con Hombres contra la muerte y que se emparenta con el pensamiento de un Jos Vasconcelos y con la prosa de Rmulo Gallegos. La segunda veta

parte de una experimentacin con el lenguaje y de la bsqueda de nuevas estructuras narrativas; Trenes es la mejor expresin de esta vertiente que no es ajena a las vanguardias artsticas que florecieron en la Europa de las entreguerras. La prosa de Espino es valiente, audaz, enemiga de los eufemismos. Su pensamiento es beligerante, claro, de ruptura, ubicado en el orden del cambio social. Los debates centrales de su poca herencia indgena versus tradicin espaola, lucha pacfica versus rebelin armada, democracia versus dictadura, entre otros estn reflejados en su obra como en la de ninguno de los escritores de su tiempo. Pero tampoco fue un catequizador: "el arte es desinteresadamente til", dice la frase de Plejanov que utiliza de epgrafe en Trenes. Una imagen arquetpica se repite en las narraciones de Espino: la culebra que, agazapada en el follaje del rbol, se lanza sbitamente al cuello del hombre portador de violencia. Lo agreste, lo indmito, la crueldad como parte de lo americano; pero tambin la belleza, que no slo es paisaje, ni se restringe a lo femenino, como se refleja en las dos colecciones de prosas ahora reeditadas. Miguel ngel Espino incursion en la poltica: fue ministro de la Presidencia del gobierno del general Salvador Castaeda Castro. Luego del golpe de Estado de 1948, el escritor sufri un derrame cerebral que le impidi retornar a la creacin literaria. Alfredo y Miguel ngel Espino fueron hermanos tambin en su carcter de pioneros literarios y en el cariz trgico de sus vidas. Mitologa de Cuscatln

A mis padres, Que saben or el idioma con que grita el corazn. INTRODUCCIN SOBRE Amrica, que rompe sus inercias en el hierro del nuevo siglo, un aletazo que despega prpados quema sus viriles teoras de civismo en alimento de una religin social que se inicia: el Panamericanismo, en el ms superlativo y estricto modo de pensar y de decir. Y ruge tan seriamente este cicln de entusiasmo, que puntualizndose en el rol educativo, lejos de todo neorracismo estrecho, slo falta un maestro que proclame una bella iniciativa: la americanizacin de la enseanza, es decir, utilizar en lo posible las cosas nacionales, suplantadas ahora con elementos extranjeros, y que a travs de un opaco lente de pesimismo hemos visto con estaturas de enano. Porque Amrica tiene en s todas las energas de la vida y poderosos elementos para una buena educacin. No los explota, porque la miopa del coloniaje ata sus msculos. La falacia de la inferioridad ha echado honda raigambre en la vida de estos pueblos. Y "la aceptacin de una idea es el principio de una accin". Los agentes educativos deben seleccionarse del medio en que stos accionan, mejor hermanados con las tendencias ingnitas y las direcciones subconscientes del individuo, que otras extraas.

Soy un enamorado de las cosas de la raza. Ante Amrica que esfuma sus contornos ms all de los siglos, y que como una frase sin pronunciar se encierra en el secreto de sus jeroglficos; ante la afinidad tnica, que tiene ecos decisivos en nosotros, y el amor a esta raza que se pierde en el misterio, con su inmensa mueca de esfinge en los labios, se abre el corazn con un beso de simpata. Hay en nuestro pas una clase de literatura: la literatura popular. Literatura de cantn, que perdura en los secretos rurales, en las gargantas de nuestros montes que han envejecido en su fisonoma india, con su gesto de cacique y de fiera. Eminentemente imaginativa, su estructura es un resabio de la alta imaginacin americana. Es una religin la que se traslada, desde las pocas pipiles, en forma de leyenda, despojada de sus teocalis sangrientos y de sus sacerdotes negros. Como todas las cosas, nuestra mitologa tiene su modo de belleza: la esttica americana, pantesta y montaera. En la mitologa griega haba ciudades y un rumor de colmenas humanas, y en la mitologa americana haba tribus y ruidos de montaas que se arrodillan al bostezo de los huracanes. Toda cosa es individual. Cada raza tiene su psicologa propia, su modo de ser, ntimo y nico, en todas las cosas, en todas las energas, en todas las actitudes: en belleza, como en fera, en el bien como en el mal. Por eso Amrica evolucionar distintamente, en un futuro que ya amanece, y tendr su ciencia y su arte propios, producto de un desarrollo vernculo. La filosofa del mundo, est en la adaptacin al medio ambiente: todo nace de l y l es el molde prototipo e infundible; lo dems es un producto. Se quemar el fardo de galiparlismos y tendremos un cuaderno de lengua americana, ya que existe, ya que vive, ya que es real. Y ese futuro que vendr, potente de nuevos sueos y de nuevas energas, romper totalmente con la frula de la Academia Espaola. La lengua genitora, al contacto de los idiomas y literatura indgenas, se transform; haba en Amrica tantas cosas, en ciencia y en arte, que no tenan nombres en espaol! Y esos nombres se crearon; despus de la colonia la nueva lengua evolucion distintamente, bajo la energa directora de una raza amrico-hispana. Surgir la literatura americana. Y romper con lo griego, se libertar de lo espaol, botar tiranas extranjeras. Ya no se sentir la nostalgia de los azules lagos de Escandinavia, ni de los cielos nevosos y ahumados de la glacial Siberia. Morirn las canciones a cosas tan lejanas, casi soadas, para cantar a la Amrica olvidada. Hay que tomar contraveneno para ese txico latino: la falacia de la inferioridad. Entre nosotros se cumple la ms mentirosa de las verdades; ningn hermano es profeta. Somos los idlatras de todo lo que no es nuestro. Entonces cantaremos a lo propio. Porque la literatura de un pueblo, es la historia de ese pueblo. Las costumbres, las ideas, en general, la cultura se retratan en ella. De ah una hermosa verdad: los escritores y los poetas son historiadores. Por los escritores romanos conocemos la historia de Roma. Y qu recordar nuestra vida si sta no se refleja en la literatura? Yo creo, con una idea que lanz no s quin normalista salvadoreo, que esa literatura de costumbres que tanto atacan, tiene un valor histrico; dar a conocer nuestra alma actual a siglos que vendrn, llenos de una gran civilizacin, a opacar y casi a olvidar nuestro brillo relativo. Y sonar en las flautas de los poetas el silbido de las selvas agitadas por el viento. En el cielo azul lucirn su policroma inmensos paisajes anaranjados, en la hora ensangrentada del

crepsculo. Los celajes fingirn islas de colores; los volcanes levantarn sus testas calvas, y las nubes ordearn sus ubres hmedas y lluviosas. En el Cuscatln de la leyenda, en el jardn de aquella misteriosa Tlapalln de los topilzines y de los tectis, el monstruo que habita bajo el vientre del Ilopango exigir las cuatro doncellas indias que cada ao iban a pagarle el tributo de cuatro sonrisas, de cuatro vidas, de cuatro cuerpos olorosos despeados desde lo ms abrupto de las rocas; el Brebaje Negro, exprimido del extramonio, volver a enloquecer a las multitudes, en su danza frentica alrededor de un dolo de plumas, ante una misa de copal, en la punta de un huracn, cuando el agua apaga las llamas rojas del ocotl. Los hechiceros cruzados de garabatos, sonarn sus tambores de piel de serpiente. Volvern las chinampas mejicanas a flotar sobre el lago de Texcoco, y sobre su lomo palustre, florecern las hermosas flores antiguas, y los salvajes jardines, todos poblados de violentos perfumes. Los guerreros indios que al son del caracol y del teponahuaste, se lanzaron flecha al hombro, contra los blancos tehules, llevando en su orgullosa frente de bronce, tres plumas de quetzal, agitadas al viento, tendrn himnos de gloria, y la msica blica de los pjaros hermanos, chiltotas y cenzontles desatarn su grrula de cristal y sonar en los troncos de los rboles podridos, el chin-chin-tor del viejo reptil; el amate, rbol sagrado de los pipiles, reventar cuando la luna se duerma sobre el campo, su misteriosa flor slo visible a los nios y a los mudos; y Cadejo, el mitolgico visitante de los cementerios, con sus ojos de fuego, encender la obscuridad de los senderos. Pasajes negros y espantosos, en la vecindad de los barrancos y de las quimmbulas; bellos y apacibles en la dulzura de los vallados; ser azul como un cielo, verde como una montaa, gris como un volcn, riente y musical como una maanita llena de pjaros. Las baladas y los sonetos, irn exprimiendo sus ubres de miel de un bucolismo extremadamente silvestre. Entonces ser la literatura propia, una literatura histrica. Literatura que llene el alma de autoctonismo, con un sabor a cosas americanas y un fermento de los viejos panales indgenas. Ese es el porvenir de la literatura, lgica y educadora, de tendencias nacionalistas, y el futuro del verso americano. Esta mitologa de Cuscatln forma parte de una pedagoga nacional. No pretendo ni quiero que esta sea una literatura infantil, en la comprensin que le dan algunos pedagogistas. Con Braunschvig, comprendo el desprecio de los nios por los libros vestidos con tanta artificiosidad, en que veo un error: el de querer ponerse en un plano torpemente infantil, prolongado hasta la banalidad. Y el fastidioso mtodo de algunos que por el simple prurito de dar a todo un colorido moral, caen en la monotona, desfigurando la belleza y la verdad. De esa idea, soy el ms fiel enemigo. Por eso, sin la moralomana de stos, no he juzgado conveniente desfigurar de esa manera la mitologa de Cuscatln. La literatura infantil tiene por objeto iniciar, despertar el sentimiento de lo bello en el nio. An ms: nuestra mitologa no es amoral; tiene el sello de la sencillez y del candor que emana de aquel tiempo nio. No es este folleto, como dira Juan Ramn Jimnez, si reeditara otra vez su "Platero y yo", algo parecido a un polichinela. Ni va acariciar la moral ridcula de los pedagogos viejos, canos del corazn y ms antiguos an del cerebro. Proclamar la bancarrota de esos rubores mal entendidos se llama, para algunos, el nihilismo pedaggico; para nosotros, eso no es ms que romper con lo de antao. S que sobrarn

para este modo de pensar, adjetivos acres. Si amar el arte es pecar contra la pedagoga y la moral de esos seores, sea. Ante todo, est la niez, condenada por esos matadores de almas, asesinos del sentimiento y del ideal, a encerrarse y atrofiarse en su estrecho criterio, todo antiesttico y todo antirracional. Los que inspirados en el misterio de esta Amrica, que prolonga el prrafo de sus montaas y de sus razas en esta inmensa noche en que la ciencia se est quebrando los dientes ante su secreto, torpe y necio como de piedra, sern los mejoradores de este ensayo, que slo tiene el mrito de ser sincero. No me equivoco, quizs, al esperanzarme en que este trabajo va a ser aceptado, no en la forma en que yo lo presento, pero s en el fin que persigue: la americanizacin de la enseanza. Por lo dems, no es posible que en un escaso folleto se refleje la vida, el esqueleto de una poca. Obra es de muchas voluntades. Como alguien dijo, para comprender aquella poca es necesario trasladarse a ella, respirar aquel ambiente, sentir con aquel medio y con aquel corazn. Slo se odia lo que no se comprende; los espritus filosficos hallan en todo una belleza y una razn de ser. Hay que amarlo todo, porque la filosofa del amor es la ms hermosa de todas las verdades. Vibrar con todo, y tener para todo una sonrisa, es el medio para encontrar, por sobre todas las mentiras, la verdad nica. La historia se repite, anuncia el autor de "La Cosecha Humana". La deshispanizacin del continente, a la que Fernando Ortiz aclama tanto en "La Reconquista de Amrica", es de los problemas que oculta y latentemente ha estado modificando la vida del continente. Porque, demostrado est, somos indios. De los cinco litros que tenemos, una copa de sangre espaola canta en nosotros; lo dems es fibra americana. Cada raza tiene una energa potencial, para un futuro desarrollo y una futura vida. Del cruce de Espaa y Amrica result una nueva raza; creer esa raza espaolizada fue el error. La gran poblacin de Amrica absorbi el contingente espaol. Porque no estoy de acuerdo en la cifra demogrfica calculada por Jos Acosta, al decir que Amrica en el siglo XVI, tena 20 millones de habitantes. En efecto; calculemos la destruccin de la raza antes de la conquista y la poblacin que encontraron los espaoles. En Mjico 20,000 sacrificados anuales ensangrentaban el teocali; los soldados muertos en las guerras; los fallecidos por la crueldad de los castigos, de las enfermedades; los fieles que se enterraban con los amos, toda esa poblacin perdida cada ao, a travs de tanto tiempo, no impidi al Anhuac, en la hora libertaria, gastar inmensos ejrcitos contra Corts; en 10 millones taso yo la poblacin de Anhuac a la llegada de los conquistadores. El murmullo que produce la gente reunida todos los das en la plaza de Mjico, deca Corts, se oye claramente a una legua de distancia; en el mercado principal de Tlaxcala se estrechan diariamente ms de 30,000 personas. Y calculad cuntos Mjicos cabran en Amrica: contad los 16,000 quichs de Tecum-Umn, en una sola batalla; por cada espaol moran 40 indios por trmino medio; haced la estadstica de centenares de batallas parecidas; y contemplad la gran horda americana sobreviviente, mujeres y nios en su mayora, exterminada en su odioso rgimen de las Mytas. Tan vasta poblacin fue bien capaz de absorber la poca sangre espaola. La poca herencia blanca que nos qued no implicaba iguales rutas. La espaolizacin de Amrica fue un mito;

el resultado de eso lo veo yo en el movimiento libertario del continente. Amrica no march con Espaa, sencillamente, por la heterogeneidad de tendencias, de fines, de orientaciones, en dos palabras, de almas. Sin embargo, la presin armada, la cultura espaola asimilada, la religin, todo eso, dej una tendencia, un nexo hispanista pero un nexo temporal, momentneo, parcial. Los pueblos evolucionan, desarrollan, crecen segn una dinmica especial, patrimonio aislado de cada entidad. Amrica desarroll en una rbita propia; en un crculo americano. El contingente ibero, con su fuerza hereditaria, al contacto de la otra fuerza dio un fruto injerto, distinto, tal como aconteci a los romanos con sus derivados, los neolatinos. Evolucin distinta, divergente casi en todas las esferas: en el idioma, en las costumbres, hasta en los vicios. Todo ese movimiento se ha ido verificando lentamente, pero con la constancia ineludible del tiempo. Sin embargo, a pesar de la gran corriente americanista, existen obstculos en pie, y que somos nosotros, los maestros, quienes debemos solucionarlos, ya que se desenvuelven en el rol educativo. Uno, el principal quizs, es la americanizacin de la enseanza. Otro, con visos de una gran obra sociolgica, es la educacin de la raza indgena; no es destruyndola como se hace obra patria. El error y el fracaso espaol fue creer que su civilizacin deba imponerse, que la cultura indgena deba destruirse. Si las dos civilizaciones se hubieran complementado, Espaa habra aprendido grandes cosas de Amrica. La destruccin del indio, sea por la barbarie conquistorial, sea por la epidemia habida del contacto de dos razas, como dice Julio Mancini, originada por el antihigienismo reinante en Europa al mezclarse con la raza pura, higinica, que exista en Amrica, dio a Espaa una menor fuente de explotacin. El 20% de la poblacin salvadorea es de indios. "Mentalidad no les falta; lo que les falta son medios de cultura, elementos de explotacin mental", ha dicho un pedagogo salvadoreo. Tal contingente, unos 300,000 indios en nuestro pas, organizado, disciplinado, sera a la patria una riqueza aportada a la energa cultural del pas. Cmo una arena en la obra de nacionalizar la enseanza, propongo esta mitologa de Cuscatln. S que su nico mrito es llevar buenas intenciones. La mitologa india, bien aprovechada, sera un factor de cultura esttica, una literatura infantil nacional. Adems, en ella se traduce algo del ingenio de aquella raza. Las mitologas son las religiones muertas; en ella se traduce la literatura, la astronoma, la moral, etc. La mitologa ha hecho luz donde la historia no haba podido hincar su piqueta. Ella nos mostrar que la raza americana no era amental. La colonia fue una poca de mentira, de prejuicios; toda la matanza, la guerra, dej un fermento de desorganizacin; por eso la colonia fue fatal. Era la pugna de dos tendencias contrarias que luchaban; era el desequilibrio del alma. En aquel ambiente localista y estrecho, un prejuicio se entroniz: la intelectualidad de la raza indgena. Sera, en efecto, una raza biolgicamente inferior, inintelectual por el tabaco y poco artista por el alcohol? No legisl Quetzalcatl como el profeta bblico, y predic, antes de Cristo, el hermanamiento de los hombres, y la caridad y la dulzura del cristianismo? En la duda, se alza la figura de Netzahualcyotl, el rey poeta, que antes que en Europa, fund academias de historia, de astronoma, de bella literatura, donde se cultivaba la poesa, de msica, pintura y escultura; que multiplic las escuelas; que se preocup tanto de la agricultura y apreci antes que nadie el papel higienizador de los bosques, prohibiendo su descuaje bajo penas severas; que proclam la amnista general; que reform los tribunales de hacienda, guerra y justicia.

De los mejicanos, quin no ha saboreado sus versos y conocido sus poetas, y apreciado su retrica, que ya haba creado la mtrica y la cadencia? Tenan su aritmtica, al igual de los mayas, de gran perfeccin; su idioma, sus mapas, calendarios, etc.; los inmensos museos zoolgicos, en la capital mejicana, en donde se coleccionaban todas las fieras, las aves y los reptiles que existan en Amrica; el lujoso harn, los teatros, los jardines pblicos. El consejo general de educacin reunido en Mjico, que decida sobre la aptitud de los maestros de arte o ciencia. La medicina india, casi herbolgica, ha dado buenos resultados donde la medicina moderna ha declarado su impotencia. Los astrnomos indios, que como Galileo, detuvieron al sol en el espacio y lo hicieron centro del sistema solar. An hay ms: algunos creen que en Amrica se volaba; haban encontrado un mtodo que neutralizaba el peso del cuerpo. Tanta industria: telas, papel, licores, tintas, la platera, el arte de plumera mejicano, esos destellos que nos llegan de la grandiosa civilizacin americana, perdida en el misterio, nos demuestra que no tiene razn el escritor prusiano Paw, quien en su afn antiamericanista, califica estos pueblos de una civilizacin nula. Si la historia existiera, no andaramos a tientas. Pero todos los documentos se quemaron. Porque despus de los ejrcitos rojos de la guerra, vinieron los ejrcitos negros de la religin. El fanatismo, era el cncer que estaba minando a Espaa, arrojada a los pies del Santo Oficio. Aqu mismo, en Guatemala, la Inquisicin implant su obra destructora. Entre esa especie de canibalismo adquiere proporciones de humanicidio el Auto de Fe de Man, en el que se quemaron 35 piedras y 27 libros que hubieran sido otros tantos soles de verdad. Despus que se extingui el grito que saliera de los labios puros de un genio, Amrica sinti un olor a tumba, al ruido que se acercaba, de los centauros blancos que traan como signo una cruz y un pual. Pasaron los descubridores, con su verbo de civilizacin, y vinieron los conquistadores, con su palabra de exterminio. Por los indios no se supo nada, porque la violencia de los frailes as lo quiso. Todo acto, toda cosa que recordara su pasado, era considerada como una hechicera, y castigada como tal; se impuso silencio. Despus, cuando comprendieron el error, los mismos frailes quisieron reparar el dao. Se hicieron gestiones. Era imposible. Los naturales se obstinaron en no revelar la verdad a los enemigos de la raza, a los destructores de su civilizacin. Hay una clase de miopa: la miopa del espritu; mirar la vida y la verdad torpemente. De esa fatal anopsia adolecemos. El error ha sido juzgar la raza americana por los indios de la poca colonial o post-colonial; raza degenerada, procedente de las escorias tnicas; perpetuadas por la supervivencia de los intiles; la alta Amrica, mental y fsicamente muri cuando el estandarte de Castilla se implant, sobre un charco de sangre, en el cementerio de la Amrica libre, muerta con la agona de los quetzales quichs. Amrica gast en la lucha por su libertad, durante sus aos de fatiga, toda la vitalidad del continente. Todos los elementos viriles, todo lo capaz de ser grande, muri en aquella sublime lucha libertaria. Los ancianos, los nios y las mujeres, en poco nmero relativo, sobrevivieron a aquella hecatombe de sangre. Y la raza, no se pudo transmitir ntegra por aquellos invlidos medios de perpetuacin. Los nios nacidos en la conquista o despus de ella, debieron ser inferiores, cualitativa y cuantitativamente, a los nacidos antes. Durante las guerras disminuye la talla y el peso de la generacin, segn demostr un profesor alemn, en la pasada guerra. Durante el estado de preez, la vida de la madre modela la vida del hijo; el hambre, las persecuciones, los minutos de angustia, castigaron aquellos vientres en flor; en aquellos momentos de muerte para la raza, el negro martillo de la degeneracin golpe la generacin que se incubaba. Por las

mujeres no se pudo transmitir ntegra la herencia. Por los hombres, aquellos pilgajos humanos no eran hombres! Aquellos se hundieron en el inmenso estertor del continente. Pueblos enteros quedaron en el campo de batalla; Guatemala tie el Tilapa con la sangre de sus indios. Tenochtitln est encantado con los milagros de herosmo que cuentan sus calzadas. Texcoco rebalsa crneos. En toda Amrica un himno de muerte se extiende por los cielos obscurecidos. Mueren Caupolicn, Lempira y el socialista moreno Urraca. Despus de esta cruzada libertaria slo quedan los que saben llorar. Los leones partieron; partieron y dejaron en sus cavernas, quetzales muertos, y garras crispadas en un gesto de amargura y de protesta. "La guerra siempre es causa de que retroceda la seleccin", dice Nevicow. "Muere en ella la aristocracia tnica, los hombres ms aptos para la vida; y stos no dan color a la herencia. Se pierde con ellos la fuerza fsica, valor, agilidad, viveza, patriotismo, que son la caracterstica del soldado". El presente de un pueblo, es el resultado de su pasado; la nacin arruinada o beneficiada por sus momentos de dolor o sus momentos de placer. Starr Jordn, fundndose en las ciencias biolgicas, ha negado la vieja paradoja de que una generacin guerrera, hace guerrera la generacin siguiente; y asienta estos dos principios: La sangre de la nacin determina su historia; la historia de la nacin determina su sangre. Por eso Amrica supo defenderse, inmolar la ltima gota de sangre en aras de su libertad. Los espaoles se asombraron de la tenaz resistencia. Y Alvarado escriba: "Nunca podr someter a este indmito Seoro de Cuscatln". Y el apartamiento; la poca de la conquista, de pillaje y bandolerismo; la esclavitud, a la que llamaban Encomiendas, o Mytas, o con cualquier disfraz, toda esa historia de destruccin, de incendio, explica el inmenso retroceso de la seleccin, el porvenir de esclavitud, y debilidad, y degeneracin, proyectado sobre las indiadas pusilnimes y bestializadas. Pusilnimes, porque las almas viriles que no aceptaron el yugo, murieron. Para mantener su hegemona, Espaa tena que despotizar. Toda aspiracin a la libertad era contra los intereses espaoles y Espaa impuso su tirana de hierro. Hay veces que me dan ganas de decir, como dijo el poeta: "Crmenes son del tiempo y no de Espaa". Las circunstancias lo exigan. Los que quedaron todava sentan sobre sus espaldas el ltigo del conquistador; tantos aos de obscuridad, mataron o anestesiaron aunque sea aparentemente, el espritu del americano, obtenido en tantos aos de evolucin, en aquellos despojos degenerados de la raza. Del americano, que antes vivi bajo el cielo lleno de estrellas, en los montes infinitos, por sobre los horizontes alargados y libres. La colonia fue la divisoria de dos rumbos. El evo precolonial, donde la cultura americana cinematiza progresivamente, y la poca postcolonial, en donde una raza hbrida perpetuaba los vicios de las razas cruzadas. Por eso era un error juzgar la una por la otra; el solo hecho de la guerra era un factor casi total de degeneracin. La psicoetnologa americana comprende dos etapas: 1a el carcter de la raza india antes de la colonia; 2a en la colonia, y mucho despus de ella, en la que se ejercieron y reinaron los rasgos caractersticos del coloniaje, prolongando as, no la colonia poltica, Pero s; una colonia indirecta, en la que predominaron el temperamento y el carcter del cruzamiento amrico-espaol.

Y si por esta etapa tnica se pretendiera apreciar la raza americana se formulara un absurdo silogismo, incientfico, ilgico, tontamente hilvanado y carente de todo sentido comn. Dos pueden ser los agentes educadores de una raza: 1o la educacin; 2o el cruzamiento, si bien en este punto hay sus discrepancias; es cierto, dice Fouille, que el cruce de dos razas en un mismo grado de civilizacin, y en un mismo perodo evolutivo, da resultados benficos; el producto, neorraza, traer las virtudes de sus genitores; las diferentes cualidades no chocarn. En este caso, el cruce es un filtro mejorador, psicolgica y fisiolgicamente, en la esfera mental, moral y fsica. No as en la mezcla de razas diferentes, en etapas de civilizacin distante. Segn Darwin, de tal modo domina la "ley de regresin", que reaparecen rasgos de inferioridad, que desde muchas generaciones anteriores se haban borrado. Dice Fouille, la teora mecnica de los cruzamientos est establecida: dos fuerzas contrarias tienden a anularse tanto que una tercera, por dbil que sea en su origen, puede dominar la resistencia de las dos restantes, a medida que stas estn ms prximas al punto de neutralizacin mutua. Por eso hay en los cruzamientos lo que suele llamarse ley de "incoherencia", lo que se traduce por un doble efecto, de falta de armona en el mismo individuo y de semejanza con los individuos, inmediatos de ambas procedencias. El desequilibrio se produce en lo moral como en lo fsico. Y en otras pginas prosigue: "la fusin slo puede efectuarse de lo que es comn o a lo menos armnico": y qu pueden tener de comn un hombre civilizado con un salvaje? Los instintos primitivos de la raza humana. En la mezcla de las razas, la inferior, por lo general, no toma de la superior ms que los vicios, mejor hermanados que las buenas cualidades con sus tendencias hereditarias. Si nosotros tomamos los vicios de los espaoles, y si tomamos en cuenta la clase de espaoles que nos conquist, deben asaltarnos graves dudas. En efecto; el misterio que rodeaba a estas tierras, la inseguridad de volver a la patria, no poda sacar de Espaa a los que tenan un porvenir asegurado; vinieron los aventureros, vidos de oro, y para fomentar la emigracin, el gobierno espaol decret la amnista para todos los reos prfugos, a los que haban incurrido en algn delito, con la rgida condicin, deca el decreto, "de que irn a Amrica, a defender a Espaa y a nuestra santa religin". Y el gobierno consigui su objeto. Se descongestionaron los presidios. Los reos prfugos adquirieron garantas. Asesinos, ladrones, incendiarios, la hez de Espaa, felina y sanguinaria, vino a colonizar Amrica, y a dejar su simiente degenerada en estas tierras. El fondo moral de los indios sufri menoscabo, en su descendencia, al mezclarse con la moral de los bandoleros hechos soldados, por la eminente hereditabilidad de los vicios. Los espaoles que nos conquistaron no la Espaa laboriosa y robusta, sino la Espaa de los desocupados, la Espaa degenerada por la pobreza aportaron esos factores retrogradativos a la formacin de la nueva raza; porque vinieron a Amrica los que no tenan medios de subsistencia en la pennsula. La pobreza de las sociedades, es la muerte de esas sociedades; disminuye con ella la energa intelectual, la energa moral; de ella nace el crimen, la prostitucin y la imbecilidad. Los espaoles, se ha dicho, son perezosos. No s quin gran vapuleador, en una crtica feroz al espaolismo, dice: "que la caracterstica de las ciudades espaolas, es que hay en todas un hombre recostado en un farol".

Los orientales son la raza ms aptica del mundo. La pereza tiene su causa en un parsito: la uncinaria, que extena al individuo, produciendo la anemia, que indefectiblemente arrastra la miseria fsica, intelectual y moral. La expansin rabe, y su definitiva estancia en Granada, propag en sus circunvecindades mucha herencia mora. En la regin comprendida del Ebro al Gibraltar fue donde se hizo sentir ms la influencia rabe. Es tanta la heterogeneidad tnica de Espaa, dice Fernando Ortiz, que l no reconoce una raza espaola, en el sentido estricto del vocablo. Cuando la conquista, el espaol tena mucho de moro; el carcter impetuoso, con llamaradas de entusiasmo, la irascibilidad, etc. El imperio rabe, conquistado en un minuto, tena que caer porque careca de consistencia; era una potencia hecha de espuma de jabn. Todas las obras de la violencia, son, en sntesis, raquticas. Al rabe le faltaba la persistencia, la voluntad consciente del esfuerzo. Fatalmente para nosotros, Espaa fue un parntesis (a travs de l saltaron los moros hasta Amrica y dejaron sus vicios). Examinemos a los Jefes conquistadores; hombres incultos, que tenan como mrito a su capitanazgo, su solo deseo de aventura; la riqueza de estos pases los atraa, tras eso vino Corts, Pizarro, Almagro; as vio Cuscatln, con las narices hinchadas de placer, las pupilas felinas de Tonati, ebrias de oro; as entr Alvarado a Guatemala, violando princesas y robando mujeres. Los espaoles saciaron su furia sensual en las mujeres indias, corrompindolas e iniciando la prostitucin, como machos mitolgicos quemados de un desenfrenado panismo. La Iberia vaci sus lobos, rojos de deseo, enfiebrados ante la caza del indio, que era un festn de carne fresca. Volvieron las tribus brbaras disfrazadas de hordas civilizadas. Todos los instintos primitivos aparecieron; no era el hombre, era el bruto ciego de sangre; era la bestia humana. El oro fue la prdida de Amrica; tras l vinieron las jauras desatadas de Europa. Y Espaa no aprovech su riqueza; sacaba dinero, exprimiendo las ubres de oro, y eso fue suficiente. Paraliz sus industrias, y la Europa activa absorba su bienestar, todo lo compraba a las otras naciones; el oro nuestro iba a enriquecer a la Europa de las mquinas y de los talleres. Espaa sirvi de puente. Y, digamos, la explotacin de Amrica fue la muerte industrial de Espaa, y el egosmo espaol, fue la muerte industrial de Amrica. Porque aqulla paraliz sus industrias y explot a Amrica. Pero explot las riquezas naturales. Ni foment industrias, ni agricultura, sino al contrario, prohibi toda iniciativa, todo comercio con otras naciones, a fin de que recibiramos todo de la escasa arteria espaola, que tena en Amrica un caudaloso mercado. Amrica qued pobre, arruinada, explotada. Era el grito de todos esos vicios espaoles. Era el desequilibrio que producan dos tendencias contrarias que luchaban, y que en la poca presente parecen armonizadas. Era el desoriente. A la sombra de ese caos, Amrica ha dado traspis. Era un tiempo perdido entre la tarde de los siglos. Sobre Amrica se cerna un hlito de vida. Como un ala inmensa que golpeara vientres nacan del cielo las deidades, poblaban el valle y ascendan la colina. En el silencio de la tribu, sobre la muda soledad de la caverna, silbaba el huracn, la oracin pantesta de las fuerzas adversas, el odio y la venganza de los dioses sanguinarios. Y la noche, con su alma negra, volcaba toda su fiebre sobre el ro, y la caada estaba triste, y haba en el ambiente un hmedo presagio de fantasmas. En la loma, bajo el ceibo, sobre el maizal. All naci nuestra mitologa. Naci de la contemplacin y del silencio, con un enorme

perfume de montaa de Amrica en oracin ante la naturaleza: el cielo, la nube, el bosque, la cancin de la laguna que agoniza sobre la playa. Fue en el silencio de las montaas que sus razas morenas, ante el misterio de los cielos y de las aguas, tean sus leyendas con salvajes tonos de boscaje y de volcn. La naturaleza col toda su magia en los sublimes panoramas dormidos; Cuscatln vibr y sinti con sus florestas, y con la ligereza de su cielo idiliz leyendas de millonaria fantasa. En los griegos influy un alto grado de civilizacin. Sus dioses eran sensuales y viciosos. Los nuestros estaban exentos de los vicios humanos, pero en cambio eran sanguinarios, y slo sonrean cuando el teocali humeaba corazones deshechos y sangre de inocentes nios. En los americanos todava se cerna fatdicamente la figura vengativa y sanguinaria del Jefe muerto; los castigos y las penalidades; las enfermedades; todo ese cmulo de influencias formaron nuestra mitologa ms fantstica, con un pronunciado olor a caverna, pletrica de sombras que se deslizan en la espesura. Por eso en las noches tenebrosas, cruzaba las selvas el grito horripilante de Enectgat, El Terrible Gritn; y Siguanaba la mujer de los ros, loca y fea, re, re, re y en el panorama de la selva obscura, entre el ruido de la cascada que se despea, rueda su carcajada, llena de histricos augurios. Pero en medio de los tonos mitolgicos rojos la delicada poesa americana se muestra; y llueven ante el altar de los dioses buenos, oblaciones de flores y de leche, de plumas y de miel. Es Chasca, la diosa de la Barra de Santiago, ahogada ante el cadver del Amado, de Acayetl, muerto ante el dardo maldito de Pachacutec, el viejo sin corazn. Cipitn, el numen de los amores castos, que habita en las corolas de los lirios silvestres. Los Bacabes, chortes, cuatro enormes gigantes, rojo, amarillo, blanco y negro, que sostienen el cielo por las cuatro esquinas. Los sublimes idilios de nahualismo, el potico fanatismo de las conjuraciones. Melenas de len, plumas de quetzal, msica de rugidos y de cantos que prenden una meloda en el corazn. Sin embargo, no se crea que la mitologa de Cuscatln era un conjunto de fbulas, nacidas al calor imaginativo de nuestros antepasados. Muchos de sus hroes haban vivido entre los hombres; la ignorancia o la gratitud los haba deificado: los guerreros y los sacerdotes eran divinizados. O sus dioses eran representaciones alegricas de fenmenos naturales, smbolos de las causas que rigen el cielo y la tierra, el aire y el agua. Los astros eran adorados como dioses. El rayo tena su potencia dominadora, el gigante Chaac, dios del trueno y de la agricultura. Y as se recorre el pentagrama de sus dioses. Dulces o sanguinarios, se adivina en todos el color de los vinos empolvados de la civilizacin americana. Los espaoles, en su fanatismo, destruyeron las fuentes mitolgicas, que fueron corrompidas, ridiculizadas o desnaturalizadas. Vctima de ellos es Cipitn, el panzudo comedor de ceniza, que viste un enorme sombrero aludo, en vez del gracioso nio que alegra la seriedad de las mrgenes en los ros furiosos con sus risas huraas. Pero despojada de insulsos espaolismos, la mitologa patria conserva la poesa de aquella raza artista incomprendida y por eso despreciada que cay, agitando una bandera de protesta, dejando en sus canciones fosilizado su temperamento artista. Por eso ante la leyenda que resucita, yo me descubro; y pasan en la cinta mental, Grecia con sus arenas encendidas, y los bosques lunecidos de la Amrica, meciendo con un cicln de gloria las cunas de los dioses.

COSMOGONA LA profunda imaginacin de los pipiles cre su cosmogona, que tanta poesa encierra. La tierra rodaba en el espacio, zumbando en el silencio, dice. La noche se agrandaba en los contornos de las cosas. Todo es negro, negra la tierra y negro el cielo. El fro se extenda en las fras cavernas de la Nada. Es el vaco. La muerte est echada sobre el mundo. Nada vuela, nada flota, nada calienta. Ni ros, ni valles, ni montaas. Slo est el mar. Un da Teotl frot dos varitas de achiote y produjo el fuego. Con las manos regaba puados de chispas que se esparcan por el vaco formando las estrellas. El misterio se poblaba de puntos de luz. De pronto, en lo ms alto del cielo, surgi Teopantli, el Reformador, que rige el Universo. Surgi sonriente, envuelto en una cascada de luz. Teotl lanz el ltimo puado de fuego, que all abajo se condens en un tmpano de luz: ese fue Tonal, el buen padre Sol. Pero entre el ruido de los capullos de la vida que reventaban, de los mundos que se engolfaban en sus rbitas, de las explosiones de la luz, Teopantli llor. Y su lgrima rod, hasta quedarse suspendida. Se hizo blanca y gir. Esa fue Metzti, la buena madre Luna. Por eso es triste. Proyect su luz sobre la tierra y ya no estaba vaca. Los mares se rompan contra las costas. Haba montaas y haba barrancos. Sobre las cumbres peladas rugan las fieras. Su luz plida ilumin un combate de leones. En las charcas y entre las lianas corran las lagartijas. Los ros se retorcan como culebras blancas. La vida cantaba. Explica despus cmo fue creado el hombre, nacido del cogulo de un nopal, que se enfang dando origen a una casta de hombres malos, que indignaron al Creador. Se desat sobre ellos una furiosa lluvia, y el huracn silbaba quebrando las montaas. Todos murieron, a excepcin de Coscotgat y Tlacatixitl, nuestros padres. Despus de ese desastre la humanidad ha venido perfeccionndose poco a poco. Curiosa es, entre los pipiles, la leyenda de los cuatro soles, extinguidos en pocas anteriores, y que corresponden a cuatro edades durante las cuales ha desaparecido la vida en el planeta, a consecuencia de grandes cataclismos. En todas esas fbulas se ha credo ver fenmenos alusivos a conmociones ssmicas, a fases geolgicas por las que ha atravesado nuestro planeta. Los DIOSES No hablaremos largamente de los dioses pipiles, a cuya cabeza estaba Teotl, el creador, padre de la vida; Teopantli, que regula el cielo y la tierra; Tonal, esposo de Metzti (el Sol y la Luna); Tlaloc, dios del agua; Camaxtli, de la guerra; Teomikistli, de la muerte; Lulin, del infierno; Centeotl, diosa del maz, y Cuetzplin, diosa de la riqueza. Entre los chortis, de Chalatenango, Acat, dios de la vida; A-Balam, de los bosques; AbolokBalam, de la cosecha; Chaac, inventor de la agricultura, dios de los truenos y relmpagos; Ahulneb, dios guerrero; Ixchebel-Yak, diosa de la pintura; Zuhuy-Kak (la virgen del fuego), vestal de Uxmal deificada a causa de sus grandes virtudes; Ixchel, diosa de la medicina;

Xocbitn, dios del canto; Pizlintec, de la msica y poesa; Citbolontun, de la medicina; AhTubtn, que escupa piedras preciosas. Slo esbozamos este captulo para hablar de los semidioses y del Nahualismo, aqu incluido, que es donde la imaginacin india puso ms poesa, y que para nuestro fin pedaggico es ms ventajoso. Los BACABES HUBO un tiempo en que la creacin se vio amenazada. El cielo se estaba desmoronando. Vacilaba al peso de las estrellas. Era la infancia de la humanidad. Poco haca que la tierra, en forma de una nube larga y gris se arrastraba por el espacio hmedo. Poco haca que se haba condensado, dando origen a esta inmensa bola en que vivimos. Pero era lo cierto que el cielo se caa, como una plancha sin sostn. Tal era el derrumbe, y las quejas de la tierra eran tan numerosas, que Dios pens seriamente en cortar el mal. Y cre cuatro gigantes. En las cuatro esquinas del cielo apoyaron sus espaldas los enormes hombres. Y el cielo se detuvo. Las estrellas afianzaron sus pilgajos de luz. Desde entonces estn, firmes siempre, parados los gigantes en las esquinas del cielo. Son cuatro: Kan-Xibchac, en el Sur; Chac-Xibchac, en el Oriente; Zac-Xibchac, en el Norte; EkXibchac, en el Poniente. Kan es amarillo, Chac, rojo; Zac, blanco, y Ek, negro. Presidan cada uno, por turno, un perodo de cuatro aos. Representaban los puntos cardinales, a quienes daban su nombre. Eran tenidos como dioses del aire. Sbditos de Achuncan (centro o fundamento del cielo) su poder se cerna por sobre las estrellas, y agitaban sus alas membranosas entre las furias de las tempestades. Los ARBOLARIOS ERAN los genios de las tempestades. Ladrones de los lagos, hace poco tiempo que an cometan sus fechoras. Una vez traan robada una laguna en un cascarn de huevo, de quin sabe dnde, y al pasar por el volcn de Tecapa se les cay, de lado, motivo por el cual esa laguna est inclinada. Otra vez intentaron, con mal xito, robarse el lago de Guija. Era de verlos, cuando la tormenta vena bramando, despedir chispas con sus ojos barcinos. Eran mujeres malas y dejaban la destruccin por donde pasaban. Si en las tardes borrascosas se oa un ruido sordo, era que venan montados sobre palos secos, chiquitos y terribles. Caan sobre las milpas y las tronchaban. Se hacan lagartijas o culebras y mordan a los curiosos que los vean. Chasca, la virgen DEL AGUA CHASCA era la Diosa de los pescadores. Sala en la barra de Santiago, en las noches con luna, remando sobre una canoa blanca. La acompaaba Acayetl, su amado. La pesca abundaba en esas noches. An hoy da se la recuerda:

Pescador, sali la luna, desenvuelve tu atarraya: esta noche es de fortuna, pues ya viene, la hermosa canoa blanca. Nada temas, Chasca es buena, no hay quien sea como Chasca que le quita a uno la pena cuando sale en su gran canoa blanca. Fue en un tiempo lejano. En la Barra viva Pachacutec, un viejo rico, pero cruel. Tena una hija prometida por l a un prncipe zutuhil. Se llamaba Chasca y era bella. Un da ella conoci a un pescador, apuesto mancebo a quien llamaban Acayetl. Viva en la isla del Zanate. Y se amaron. Pero Pachacutec se opone a ese amor. Sin embargo, todos los das cuando el sol abra los ojos tras la montaa, ella escapaba de la choza, situada entre un bosquecito de guarumos, y se iba a la playa donde Acayetl desde su balsa cantaba dulces canciones. Pero una maana fue triste. La poza del Cajete amaneca dorada por el sol. Un viento fro que se arrastraba raspando los piales vecinos, ola a mezcal. Triste y fra, triste y callada; triste y solitaria; as estaba la poza del Cajete. De pronto una canoa apareci. Era Acayetl. Corra, y ya se acercaba a la playa, cuando entre los juncos de la orilla un hombre oculto dispar una flecha. Era un enviado de Pachacutec. El pescador cay muerto. Y cuando el mar se estaba poniendo rojo, una mujer grit en la playa. Era Chasca. Corri, loca en su dolor. Poco despus volva con una piedra atada a la cintura y se lanz al agua. El mar tir sus olas sobre el cuerpo de la virgen. Cuando Pachacutec muri era una noche de luna. Entonces se apareci por primera vez Chasca, en su canoa hecha de una madera blanca, al lado de Acayetl. En el paisaje de arena y sal, sobre el fondo negro del monstruo que se agita, a la luz serena de la luna llena, Chasca con su vestido de plumas, es la eterna nota blanca de la Barra. LA SIGUANABA ALTA, seca. Sus uas largas y sus dientes salidos, su piel terrosa y arrugada le dan un aspecto espantoso. Sus ojos rojos y saltados se mueven en la sombra, mientras masca bejucos con sus dientes horribles. De noche, en los ros, en las selvas espesas, en los caminos perdidos, vaga la mujer. Engaa a los hombres: cubierta la cara, se presenta como una muchacha extraviada: "llveme en ancas", y les da direcciones falsas de su vivienda, hasta perderlos en los montes. Entonces ensea las uas y deja partir al engaado, carcajendose de lo lindo, con sus risas estridentes y agudas.

Sobre las piedras de los ros golpea sus "chiches", largas hasta las rodillas, produciendo un ruido como de aplausos. Es la visitante nocturna de los riachuelos y de las pozas hondas, donde a medianoche se la puede ver, moviendo sus ojos rojos, columpiada en los mecates gruesos. Hace mucho tiempo que se hizo loca. Tiene un hijo, de quien no se acuerda: Cipitn, el nio del ro. Cuntas veces Cipitn no habr sentido miedo, semidormido en sus flores, al or los pasos de una mujer que pasa riendo, ro abajo, enseando sus dientes largos! Existi en otro tiempo una mujer linda. Se llamaba Sihulut y todos la queran. Era casada y tena un hijo. Trabajaba mucho y era buena. Pero se hizo coqueta. Lasciva y amiga de la chismografa, abandon el hogar, despreci al hijo y al marido, a quien termin por hechizar. La madre del marido, una sirvienta querida de Tlaloc, llor mucho y se quej con el dios, el que irritado, le dio en castigo su fera y su demencia. La convirti en Sihun (mujer del agua) condenada a errar por las mrgenes de los ros. Nunca para. Vive eternamente golpeando sus "chiches" largas contra las piedras, en castigo de su crueldad. Siguanaba era el mito de la infidelidad castigada. ClPITIN As era. La Siguanaba estaba loca; la haban visto, rindose a carcajadas, correr por las orillas de los ros y detenerse en las pozas hondas y obscuras. Cipitn emigr a las montaas y vivi en la cueva que haba en la base de un volcn. Hace ya mucho tiempo, han muerto los abuelos y se han rendido los ceibos, y Cipitn an es bello, todava conserva sus ojos negros, su piel morena de color canela, y todava verde y olorosa la prtiga de caas con que salta los arroyos. Han muerto los hombres. Se fueron los topiltzines, canos estn los suquinayes, y el hijo de la Siguanaba an tiene diez aos. Es un don de los dioses ser as. Siempre hurao, ir a esconderse en los boscajes, a balancearse en las corolas de los lirios silvestres. Cipitn era el numen de los amores castos. Siempre iban las muchachas del pueblo, en la maanita fra a dejarle flores para que jugara, en las orillas del ro. Escondido entre el ramaje las espiaba, y cuando alguna pasaba debajo sacuda sobre ellas las ramas en flor. Pero... es necesario saberlo. Cipitn tiene una novia. Una nia, pequea y bonita como l. Se llama Tenncin. Un da Cipitn, montado sobre una flor se haba quedado dormido. Tenncin andaba cortando flores. Se intern en el bosque, olvid el sendero, y corriendo, perdida, por entre la brea, se acerc a la corola donde Cipitn dorma. Lo vio. El ruido de las zarzas despert a Cipitn, que huy, saltando las matas. Huy de flor en flor, cantando dulcemente. Tenncin lo segua. Despus de mucho caminar, Cipitn lleg a una roca, sobre las faldas de un volcn. Los pies y las manos de Tenncin estaban destrozados por las espinas del ixcanal.

Cipitn toc la roca con una shilca y una puerta de musgo cedi. Agarrados de las manos entraron, uno despus del otro. Tenncin fue la ltima. El musgo cerr otra vez la caverna. Y no se le volvi a ver. Su padre err por los collados y algunos das despus muri, loco de dolor. Cuentan que la caverna donde Cipitn y Tenncin se encerraron estaba en el volcn de Sihuatepeque (cerro de la mujer), situado en el actual departamento de San Vicente. Han pasado los tiempos. El mundo ha cambiado, se han secado ros y han nacido montaas, y el hijo de la Siguanaba an tiene diez aos. No es raro que est, montado sobre un lirio o escondido entre el ramaje, espiando a las muchachas que se ren a la vuelta del ro. Oh el Cipitn! Gurdate de sus miradas que encienden el amor en el pecho de los adolescentes. NAHUALISMO DEMASIADO acostumbrada entre los indios era la prctica del nahualismo. Cuando un nio naca era llevado por el hechicero al patio de la casa, en donde invocado el espritu del demonio, se presentaba en la forma de cualquier animal. Durante varios das, a misma hora, se llevaba al nio al punto indicado, a donde concurra el nahual, con el fin de que se familiarizara con ste. El nahual era el protector del nio durante su vida, establecindose tal unin, decan los indios, que el animal mora junto con el protegido. Conocida es la leyenda de que cuando Tecum-Umn muri, Alvarado tuvo que matar un ave que volaba encima de l quetzal amenazndolo. Era el nahual del prncipe. El indio que llegado a la mayora de edad no tena nahual cosa indispensable para obtener riquezas o ser feliz se lo buscaba por s propio. Marchaba a un lugar apartado, en donde por abuso de ejercicios fsicos e impresionado por la soledad del lugar, se dorma. En el sueo se le apareca el demonio en la forma de cualquier animal, que en adelante pasaba a ser su nahual. EL TIGRE DEL SUMPUL ESTABA all. Negro bajo las ramas, salpicada de luna la faz siniestra. Se le distingua claramente por las tres plumas de guara que llevaba en la frente; era el Tigre del Sumpul, aquel ro solitario y perdido que se arrastra bajo peas y entre races, el ro de los crmenes que se ha teido tantas veces en sangre y ha escuchado tantos gritos de angustia y de dolor. Ro de cadveres y de huesos! All mismo, aquel hombre que se ocultaba tras el tronco de aquel nudoso tigilote, haba robado a los viajeros y haba abonado sus mrgenes con sangre. Era de origen maya. Se haba creado en las montaas, en las altas montaas de Chalatenango, donde la confederacin pipil haba detenido el avance del imperialismo ulmeca. Desde el alto Cayaguanca hasta el ttrico Sumpul, haba recorrido cometiendo crmenes. En la orilla de los caminos quemaba una mezcla de hojas de "tapa" (datura) y de tabaco, cuyo humo produce sueo, delirios y debilidad fsica instantnea; haca caer a sus vctimas por medio de ese violento veneno de la daturina.

Quin sabe por qu circunstancias estaba ahora en tierras pipiles. Y segua siendo el criminal de antes. Era bastante entrada la noche. El silencio engrandeca el ruido de las lagartijas que corran. Y se oyeron unos pasos apagados por el polvo del sendero. Un mancebo avanzaba. Un indio querido de todo el pueblo, Malinalli (yerba retorcida). A la luz de la luna se le vea, cruzado sobre el pecho, el valioso tejido de piel de chinchintor, que acostumbraba llevar siempre, vena distrado, cantando una vieja cancin, cerca ya del tigilote fatal. Detrs del tronco nudoso, el Tigre del Sumpul prepara su cerbatana, un carrizo largo con el que dispara dardos envenenados. Apunta, y en el momento en que Malinalli pasa frente al rbol, sopla en la cerbatana. Y el joven cay. El veneno, quiz demasiado viejo, no produjo su efecto inmediato, porque el indio pudo defenderse por algn tiempo sin que la parlisis nerviosa lo imposibilitara. Tras corta lucha, el Tigre del Sumpul sac una cuchilla de obsidiana, y bajo la mirada inocente de Metzti, la hundi en el pecho de su vctima. Sali la sangre, manchando el suelo, y con un ademn violento arranc el tejido de piel de chinchintor que llevaba en el pecho. Y se alej del lugar. La desaparicin de Malinalli, caus mucho pesar en el pueblo. Todos aseguraban que sera vengado por su nahual: una furiosa culebra Masacuat que, segn aseguraban algunos, ostentaba la seal de una gran mancha blanca sobre su lomo negro. Pas el tiempo. El Tigre del Sumpul haba huido de tierras pipiles, asustado por los frecuentes encuentros que tena con una Masacuat larga, con una mancha blanca sobre el lomo negro. Est ahora en el pen de Cayaguanca. Era de noche. La luna se paseaba sobre la selva silenciosa. De las montaas vecinas vena un aire fro. Por la orilla de una ladera escueta, entre un ralo grupo de rboles, caminaba un hombre con una flecha al hombro. En el tronco de un nudoso tigilote, la luna dibujaba sobre el suelo la figura como de una rama que se mova. Avanz el hombre, y al pasar frente al rbol, algo se alarg, enrollndosele rpidamente al cuello. Se oy un grito. All, contra el rbol, haba un hombre apretado al tronco. De pronto qued libre. Y por la ladera escueta rod un cadver. En la frente se le distinguan tres plumas de guara. Rod, rod por la ladera escueta, bajo la infantil mirada de la luna. Del tronco se desprendi una culebra. Se desliz rpidamente por el sendero. Una gran mancha blanca se distingua sobre su lomo negro. LOLOT, EL NAHUALISTA CHONTAL

EL consejo de ancianos, cuya palabra obedeca ciegamente la tribu, haba decretado la muerte de Lolot, el joven siniestro que, un invierno haca, haba llegado a Cuscatln, llenando con sus terribles amuletos de ruidos y de fantasmas las tristes y desoladas playas del lago de Cuscatln. En el pueblo corran graves rumores. Se haban visto unas llamaradas que salan de entre los rboles, y un olor, un insoportable olor como a organo quemado. Unas mujeres que volvan de caza a eso de las ocho de la noche, haban odo los gritos lastimeros de un nio torturado. Un lobo, un espantoso lobo gris, se paseaba rodeando el teocali, a eso de la medianoche. Los esclavos de guardia que lo haban visto se estaban muriendo del susto. Era necesario poner remedio a tanto mal. Los sacerdotes se reunieron y ya haban dado su informe. Lolot era extranjero. Hijo del vecino pueblo chontal, haba atravesado a nado el Lempat, en la ms furiosa poca del invierno. Con permiso especial haba establecido su vivienda en las orillas del lago. Pero los ruidos, el fuego, las extraas cosas que haban sucedido desde su llegada, haban hecho pesar sobre l una grave acusacin: decan que se dedicaba a las artes del nahualismo negro, a la hechicera. Cuando iba a la plaza llevaba siempre de la mano una muchachita negra que pareca mico; marchaba siempre inclinada, con la cabeza cubierta de trapos, y la gente curiosa contaba que no se le vea nariz ni boca. El pueblo no tolerara ms su presencia en el pas. Y todo se dispuso. Aquella misma tarde cuarenta hombres bien armados haban recibido los consejos del sacerdote, que haba terminado prometindoles la ayuda de Teotl. En el pueblo no se durmi. Cuentan que aquella noche hizo un calor insoportable, y que unos buhos graznaron sobre el pueblo. Por lo dems, ningn signo extrao acus la captura del hechicero. A la maana siguiente Lolot estaba ya en una prisin. Se le haban quebrado los barros de que se serva para sus sortilegios, conteniendo aguas hediondas. Se quem la vivienda. El Consejo haba decidido que se sacrificara a las 6 de la tarde, para que el buen padre sol contemplara el castigo. A medioda se le sacara de la prisin en que se hallaba para amarrarlo al poste de los sacrificios, hasta la hora en que el gran tecti diera la seal del sacrificio; se sacrificara con l a su hija, pues era imposible separarlos. Y todo se cumpli. A medioda se le sac de su prisin. Atado al poste permaneci hasta las cuatro de la tarde, hora en que una tormenta amenaz con su cola negra la metrpoli pipil. Comenz a llover y la gente se refugi en las casas vecinas. La hora del sacrificio no se poda cambiar; la voluntad de Teotl era irrevocable, decan los sacerdotes. El chubasco, bastante fuerte se prolongaba. La multitud tena clavada la vista en el prisionero, que haca seas a las nubes. Los ojos le brillaban, y el cabello hirsuto y el rostro descompuesto le daban un aspecto macabro. Su hija siempre inclinada, estaba a su lado. De repente, Lolot, dio un grito, un relmpago se desgaj de las nubes, y pareca que el cielo haba estallado en una espantosa carcajada de muerte. Continuaba la lluvia, y a lo lejos se oa como que la selva se estuviera quebrando. Los ojos del prisionero despedan chispas. El pueblo estaba aterrado. Ya cerca, un viento, avanzaba tronchando selvas. Se oa ya, como un carro que estaba entrando por el pueblo. Se oa, se oa...

Y... desemboc en la plaza. En medio, un lobo, un espantoso lobo gris cabalgaba. El prisionero dio un grito y rompi las ligaduras, saltando como un tigre. Un remolino revent en el poste, y el huracn pas rugiendo, agitando su vientre peludo de basura, aleteando con sus alas gigantescas y negras. Pas reventando las casas y barriendo el suelo con su bostezo infernal, rabioso, violento. Y todos abrieron los ojos. En la plaza haba un hombre menos. El poste estaba arrancado, y a su lado se vea un bulto negro. Corrieron hacia el lugar. Y... un grito de admiracin se escap de todos los labios. La hija de Lolot... era una mueca de ulli, a quien el hechicero haca andar quin sabe por qu raros modos. Por eso andaba siempre agachada, con la cabeza cubierta de trapos, ocultando su cara, sin boca ni nariz. LOS PJAROS NAHUALES PERO no vayis a pensar que slo haba nahuales ttricos. Aves negras que graznaban sobre campos sangrientos, en noches de asalto, con ojos terribles. No. Tambin haba nahuales dulces, pjaros que saban llorar cuando mora una nia bella. Aves a quienes la luna sorprenda regando flores sobre las tumbas de dueas o muertas. Yo conozco una leyenda. Fue bajo la tirana de Pilguanzimit, que los seores de Ixtepetl alzaron el estandarte de la rebelin. Fue una lucha sangrienta. El invierno llen de agua las cuencas de millares de calaveras que se quedaron mirando al cielo. Ciudades, selvas, todo lo destruy el incendio y la muerte fij su guarida en nuestras selvas. Por fin cayeron los bravos caciques, y slo all, en el recodo de las montaas, un grupo hurao de rebeldes se aisl. Estaba con ellos Apanatl, hija del cacique muerto. Tena el espritu guerrero de su padre y con sus huestes atac al tirano varias veces. Tena por nahual una chiltota que en los combates cantaba apoyada sobre sus hombros. Una noche Apanatl se alej del vivac. Estaba en guerra con la metrpoli. Y ya sus guerreros no la volvieron a ver. En la maana la encontraron rgida y yerta, con el corazn atravesado de un flechazo. Ya su grito guerrero no se oy en el combate, y su brazo gallardo no agit ms hachas contra el tirano. Pero en las ramas floridas del aromo, al pie del cual haba cado muerta, una chiltota edific su nido. Sacuda las ramas y cubra el suelo de flores. Cuentan que una noche la chiltota tambin muri. A medio canto la luna la vio caer, rgida y muda, sobre la alfombra de flores que ella misma haba tendido... Ahora ya no hay nahuales dulces. Ni sobre las ramas floridas, pueblan chiltotas que cantan y cubren de flores las tumbas. Oh los nahuales queridos que se fueron con la raza! ATLAHUNKA El teponahuastista de la corte de Atlacatl, roba la princesa Cipactli

ENTRE el oro, la corte rea. Bajo aquel desfile de msica y plumas se estaba muriendo la pobre princesa. Ya el rey no escuchaba sus risas sonoras, y estaba muy triste, se estaba muriendo, se estaba muriendo de tanto llorar. La laguna verde de aguas estancadas, en su playa blanca, a la luz de la luna la oa llorar. All, en el boscaje perdida y huraa, gustaba en las tardes de fiesta y de baile, llorar bajo toldos de lirios en flor. Estaba muy triste, la corte no oa su risa sonora poblar de armonas el rudo festn. De noche y de da, lloraba, lloraba, lloraba. Por qu la princesa se estaba muriendo? La luna no ms lo saba. Desde aquella tarde, desde aquella noche, la princesa ya no se rea. Lo haba mirado, lo haba querido; Atlahunka cantaba tan dulce! En la corte triunfaba cubierto de flores su teponahuaste. Vea, con celos, al joven moreno de lacios cabellos y mirada ardiente a quien todas las bocas sonren, por valles y montes, hermosas mujeres suspiran por l. Cruzando montaas ha cantado siempre sobre las ventanas de los calicantos dolientes canciones de amor. Por eso lloraba. Desde aquella tarde, Cipactli escuchaba los versos que Atlahunka le haba cantado. Tengo un ro de oro, Un lago que canta Y una flor que llora, Un pjaro que vuela y una estrella que mira, Pero esa flor que llora y ese lago que canta Y la estrella que mira No cantan ni miran como miran tus ojos. Desde aquella tarde, desde aquella noche, Cipactli lloraba a la luz de la luna. Desde aquella tarde se estaba muriendo y el da y la noche pasaba llorando. La corte pasea su lujo, pasea sus armas, pasea sus oros. Pero Atlahunka est triste. La princesa Cipactli se muere, no come, no duerme... y no tiene nada. Ya no se casa con el seor de Tehuacn. No puede, no come, no duerme. Pero el seor es bravo. Sus terribles guerreros esperan. Ha puesto su trmino, y deben casarse ese da. La princesa est triste. La princesa se muere. En la noche los guardias oan la msica triste, la msica lenta, la msica dulce de un teponahuaste. El castillo se yergue altanero a la luz de la luna. Los guardianes han visto la sombra de un joven que pasa cantando los versos de un lago que canta y de una flor que llora. Y se oan las notas de un teponahuaste. Pero nadie saba. La luna no ms lo miraba y no lo contaba. Cuando el joven cantaba los versos de la flor que llora, una mano asomaba en la torre ms alta del negro castillo de piedra.

La luna no ms lo saba. La princesa ya no estaba triste. Rea... En la noche ya no estaba enferma. La luna no ms lo saba que la mano aquella deshojaba flores, y que el joven del teponahuaste lloraba. Una noche los guardias quizs se durmieron. En la torre aquella del negro castillo de piedra no estaba la pobre princesa. Se la habran robado las nubes? La luna no ms lo saba. Saba que el joven haba llegado, que haba cantado. Que por una cuerda haba bajado... la pobre princesa, la pobre, la enferma, la triste. Rea. Rea. Rea. Y despus... La selva cubra a la luz el sendero. Despus... el seor de Tehuacn espera. Se busca a Cipactli. Se escruta, se piensa. Y despus... Atlahunka no canta en la corte. Se lo habran robado, quizs las estrellas? La luna no ms lo saba. El seor de Tehuacn mora de clera, pero ella rea y no lo contaba. Un da trajeron a Atlahunka. Vena Cipactli amarrada. Y los condenaron. El santuario de Mictln deca: "En el bosque hay fieras. Irs a decir tus pecados. Y si te perdonan no te comern". Y fue la princesa con el bello joven del teponahuaste. Ya todo dorma. La luna brillaba en el cielo. Y la selva quieta traa rumores de bestias dormidas. Un buen tigre vena brincando para or los pecados. Y se hincaron llorando. Pero antes haba cantado el joven moreno del teponahuaste, los versos tan dulces del lago que canta y de la flor que llora. Y se hincaron llorando. Juntaron los labios. El tigre vena saltando. Los pecados? se haban besado. Cuentan que el tigre se ri como un loco del pecado aquel. En la corte brillan hermosas mujeres. Cipactli no llega. Atlahunka no ha vuelto. Los perdonara aquel tigre austero que lleg saltando, y al or el pecado rea? La luna no ms lo saba y no lo contaba. Cmo aquella mano que de la alta torre del negro castillo deshojaba flores, cmo aquella nia que baj llorando y se fue corriendo, tampoco deca. Pero entre los ruidos de la inmensa corte, Cipactli no re, y Atlahunka, se fue con las nubes o con las estrellas y an no ha venido. CONCLUSIN SE FUERON los indios, en su xodo enlutado hacia los grandes parajes del olvido. Huyeron sus msicas y un eco gigantesco vaga, lleno de frases, por pampas crueles sin cncavos

donde pronunciarlas. Cuscatln hundi sus pirmides y el lago ya no llora su meloda de antes. Atlacatl y su corte fueron los ltimos que supieron rerse de las barbas rubias y los ojos azules de Tonati. Sobre el santuario de Mictln se han posado los siglos en un vuelo negro. El volcn de Sihuatepeque cerr sus grutas y mat a Cipitn. Los mitos tambin se fueron, arrastrando sus largas tnicas de algodn. Los ltimos fantasmas lloraron al partir. Todo se fue. Hombres y pueblos. Slo falt que emigraran las montaas al quebrar sus bases. Slo una cosa no parti. No habis notado que a los gestos libertarios de los indios suceden los gestos rebeldes de los salvadoreos? Quin no ha sentido la mordida en la sangre de las larvas revolucionarias que arrojaran, como erupciones de luz, las cumbres genealgicas de esa procesin blica, ya se llamen Anastasio Aquino o Jos Matas Delgado? Por eso yo digo que Cuscatln no ha muerto. Los siglos se bebieron el lago, pero su cuenca redonda es la O de una negacin eterna. Los que han muerto son los poetas, o por lo menos, han olvidado al Cuscatln querido de himnos pasados. Han proyectado sus mirajes sobre los lomos de vientos locos, en sentido de msicas menos serias. Enfermos de histeria han vivido, como borrachos de opio, gastando migas sobre mares glotones. Y no es ese el norte actual. Es la obra sociolgica de los poetas la que yo amo. Levantar al pueblo vigorizando el sentimiento nacional; poner en sus manos y ante sus ojos la omnipotencia de su energa. Demostrarle que es fecundo, y que hay escondida en sus montaas una fuente de oro que gotea sus milagros, que es necesario encontrar. Ms que cantar, hay que saber rugir. Los poetas deben ser atletas. Con qu virilidad dijo aquel len lrico que se llam Juan Ramn Molina, en un su artculo: "Los poetas como educadores de la raza". Ah, sueos picos los de ese bravo! Lanzarse a la multitud miope lleno de hermosas teoras, a imponer fines, a cambiar direcciones, a sembrar rieles de diamantes sobre la negrura. Eso es lo que falta; poetas con brazos de militar. Lricos y luchadores. La lira debe tener filo, y debe ser lira en los salones y alfanje en las fronteras. Unamos todos los brazos para formar una barrera y juntemos todas las voces para formar un himno. Ese es nuestro credo. Y ahora, soemos un poco. Que El Salvador sienta el oxgeno de esa regeneracin, y que a la luz de impulsos enrgicos, ruede sobre msculos bien dispuestos silbando una marsellesa.

También podría gustarte

- Poesía de Alberto MasferrerDocumento4 páginasPoesía de Alberto MasferrerFernando Hasta la Victoria83% (6)

- Salarrué - El Cristo NegroDocumento17 páginasSalarrué - El Cristo Negroyves2329Aún no hay calificaciones

- Yaxkin Digital 1 2016 2 PDFDocumento40 páginasYaxkin Digital 1 2016 2 PDFMerari Guevara100% (1)

- JORGE DEBRAVO. Balada de La Cosecha.Documento1 páginaJORGE DEBRAVO. Balada de La Cosecha.maanalmu0% (1)

- Historiografia Literaria SalvadoreñaDocumento8 páginasHistoriografia Literaria SalvadoreñaChristy NgAún no hay calificaciones

- Poesias y Narraciones de Francisco GavidiaDocumento24 páginasPoesias y Narraciones de Francisco GavidiaCristo Vladimir Sanches Gaitan50% (2)

- Configuración de La Identidad Salvadoreña Por Medio de La Literatura, Como Parte de Las Políticas Culturales Del MartinatoDocumento114 páginasConfiguración de La Identidad Salvadoreña Por Medio de La Literatura, Como Parte de Las Políticas Culturales Del MartinatoLuis BorjaAún no hay calificaciones

- Obras de Alberto MasferrerDocumento86 páginasObras de Alberto MasferrerHey La Ale Hernandez100% (1)

- Del Modernismo en El SalvadorDocumento6 páginasDel Modernismo en El SalvadorRicardo RoqueAún no hay calificaciones

- Recopilacion de AutoresDocumento10 páginasRecopilacion de AutoresRoberto Hugo BrownAún no hay calificaciones

- Anáisis Del Jetón y Otros Cuentos Del Autor Arturo Ambrogi (V.final)Documento29 páginasAnáisis Del Jetón y Otros Cuentos Del Autor Arturo Ambrogi (V.final)Kathy TurciosAún no hay calificaciones

- José Roberto MonterosaDocumento54 páginasJosé Roberto MonterosaJuan Carlos CarcamoAún no hay calificaciones

- Itier OllantayDocumento33 páginasItier Ollantaytangosiniestro100% (1)

- El Canasto Del SastreDocumento9 páginasEl Canasto Del SastreDavid K. AntonioAún no hay calificaciones

- La Resonancia de Cuentos de Barro en Juan Rulfo - Elena SalamancaDocumento29 páginasLa Resonancia de Cuentos de Barro en Juan Rulfo - Elena Salamancaparqueoparasombrillas3522Aún no hay calificaciones

- Pedro Geoffroy Rivas, Precursor de La Vanguardia Poética en El Salvador - Juan Ramón Nolasco y René Humberto RosalesDocumento198 páginasPedro Geoffroy Rivas, Precursor de La Vanguardia Poética en El Salvador - Juan Ramón Nolasco y René Humberto Rosalesbibliotecalejandrina0% (1)

- Lirica Del Segundo RenacimientoDocumento10 páginasLirica Del Segundo RenacimientoMaje Fernández BermejoAún no hay calificaciones

- Literatura de La Colonia Movimientos Literarios de La ÉpocaDocumento62 páginasLiteratura de La Colonia Movimientos Literarios de La ÉpocaMoises PachecoAún no hay calificaciones

- Historia Moderna de El Salvador Tomo I - Francisco GavidiaDocumento254 páginasHistoria Moderna de El Salvador Tomo I - Francisco Gavidiabibliotecalejandrina100% (3)

- Lipe Collado - La Nueva Narrativa DominicanaDocumento227 páginasLipe Collado - La Nueva Narrativa DominicanaDashiell De Leon PaulinoAún no hay calificaciones

- Temario Historia LibroDocumento79 páginasTemario Historia LibrojanoildeAún no hay calificaciones

- El Libro Del Buen Amor Por Aldo García ÁvilaDocumento8 páginasEl Libro Del Buen Amor Por Aldo García ÁvilaJosselyn SánchezAún no hay calificaciones

- Gertrudis Gómez de AvellanedaDocumento8 páginasGertrudis Gómez de AvellanedaToñë Estevez BulsaraAún no hay calificaciones

- 6 Las Historias Prohibidas Del Pulgarcito PDFDocumento10 páginas6 Las Historias Prohibidas Del Pulgarcito PDFChristy NgAún no hay calificaciones

- Canon Literario Del BarrocoDocumento1 páginaCanon Literario Del BarrocoJ.C.Aún no hay calificaciones

- Relato Del Honorable John Byron, Comodoro de La Última Expedición Alrededor Del MundoDocumento166 páginasRelato Del Honorable John Byron, Comodoro de La Última Expedición Alrededor Del MundoRodrigo OlavarríaAún no hay calificaciones

- Dioses y Heroes de IrlandaDocumento52 páginasDioses y Heroes de IrlandaIsela CastilloAún no hay calificaciones

- Literatura 1Documento1 páginaLiteratura 1Berenice MedinaAún no hay calificaciones

- Análisis Poético A Las Canciones Populares Del Conflicto Armado de La Villa de ArcataoDocumento82 páginasAnálisis Poético A Las Canciones Populares Del Conflicto Armado de La Villa de ArcataobibliotecalejandrinaAún no hay calificaciones

- La Novela Bíblica - IDocumento35 páginasLa Novela Bíblica - Inahliel0d0angeloAún no hay calificaciones

- Gabriel Garcia MarquezDocumento2 páginasGabriel Garcia MarquezmarisolAún no hay calificaciones

- Prólogo de Manlio Argueta A Mágica Tribu, Libro de Claribel AlegríaDocumento6 páginasPrólogo de Manlio Argueta A Mágica Tribu, Libro de Claribel AlegríaCarlos ClaráAún no hay calificaciones

- Autores SalvadoreñosDocumento2 páginasAutores SalvadoreñosFrancisco A. CruzAún no hay calificaciones

- La Niña MuertaDocumento20 páginasLa Niña MuertaJuan PedroAún no hay calificaciones

- Artículo Prestamos Linguísticos Rev 01Documento11 páginasArtículo Prestamos Linguísticos Rev 01Claudia OrtízAún no hay calificaciones

- Literatura de EntreguerrasDocumento4 páginasLiteratura de EntreguerrasEVAN SANTIAGO REYES SEGURAG210Aún no hay calificaciones

- Guía Obra OllántayDocumento1 páginaGuía Obra OllántaywouyyAún no hay calificaciones

- La Mujer No Ve Lo A Ruta Evasion de Yolanda o Ream UnoDocumento10 páginasLa Mujer No Ve Lo A Ruta Evasion de Yolanda o Ream UnoCatalina OchoaAún no hay calificaciones

- Antologia de Poesía Colombiana e HispanoamericanaDocumento1 páginaAntologia de Poesía Colombiana e HispanoamericanaMiguel PaezAún no hay calificaciones

- La Reseña CriticaDocumento6 páginasLa Reseña CriticaManuel AfarayAún no hay calificaciones

- Caras y Caretas 100 (Buenos Aires, 1900)Documento52 páginasCaras y Caretas 100 (Buenos Aires, 1900)Valentina Torres GarcíaAún no hay calificaciones

- Figueroa - Panorama de La BibliografiaDocumento19 páginasFigueroa - Panorama de La BibliografiaMonoAmonitaAún no hay calificaciones

- Canto de Moyocoyatzin-Como Una Pintura Nos Iremos Borrando-BilingueDocumento1 páginaCanto de Moyocoyatzin-Como Una Pintura Nos Iremos Borrando-BilingueLaura Flores PAún no hay calificaciones

- Linea Tiempo Piratas Santa MartaDocumento5 páginasLinea Tiempo Piratas Santa MartaAdriana Rosado CantilloAún no hay calificaciones

- Informe RomanticismoDocumento13 páginasInforme RomanticismoNatalie Abigail Garcia FuentesAún no hay calificaciones

- Camino de Nuestra Historia LiterariaDocumento10 páginasCamino de Nuestra Historia LiterariaGretel LopezAún no hay calificaciones

- MITOLOGIA DE CUSCATLAN Miguel Angel EspinoDocumento28 páginasMITOLOGIA DE CUSCATLAN Miguel Angel EspinoAbraham Reyes0% (1)

- Novela Salvadoreña y Algunos EstudiosDocumento17 páginasNovela Salvadoreña y Algunos EstudiosLuis Borja100% (1)

- Alberto MasferrerDocumento86 páginasAlberto MasferrerUlises Contreras100% (2)

- Canción de Otoño en PrimaveraDocumento3 páginasCanción de Otoño en PrimaveraYaira CerdasAún no hay calificaciones

- La Vanguardia NicaragüenseDocumento3 páginasLa Vanguardia NicaragüenseGRACE TÉLLEZAún no hay calificaciones

- Bernardino de Escalante Datos y BiografiaDocumento2 páginasBernardino de Escalante Datos y BiografiaJose SosaAún no hay calificaciones

- Formación de Las Monarquías NacionalesDocumento6 páginasFormación de Las Monarquías NacionalesJuan Carlos NalvarteAún no hay calificaciones

- Diario de NavegaciónDocumento5 páginasDiario de NavegaciónOscar DuránAún no hay calificaciones

- Álvaro Méndez LealDocumento1 páginaÁlvaro Méndez LealEzequiel MarquezAún no hay calificaciones

- Obras ─ Colección de Geoffrey Chaucer: Biblioteca de Grandes EscritoresDe EverandObras ─ Colección de Geoffrey Chaucer: Biblioteca de Grandes EscritoresAún no hay calificaciones

- Tras Una Literatura AfrocolombianaDocumento12 páginasTras Una Literatura AfrocolombianaPhoenix Literatura Arte CulturaAún no hay calificaciones

- Fundamentos de La Gestion AmbientalDocumento4 páginasFundamentos de La Gestion AmbientalRafael Augusto Salas DE Oro0% (1)

- Listas Prim (1) - Eval.2Documento16 páginasListas Prim (1) - Eval.2arana0679Aún no hay calificaciones

- Introducción A La Filosofía y Lógica / Augusto Salazar Bondy y Francisco Miró Quesada (5to de Secundaria)Documento30 páginasIntroducción A La Filosofía y Lógica / Augusto Salazar Bondy y Francisco Miró Quesada (5to de Secundaria)Mobeca SAC100% (7)

- Modelo de Formato Agenda Diaria Didáctica .Documento19 páginasModelo de Formato Agenda Diaria Didáctica .Albert BarriosAún no hay calificaciones

- Dofa SGDDocumento2 páginasDofa SGDLuis ManchegoAún no hay calificaciones

- Liderazgo InstructivoDocumento7 páginasLiderazgo InstructivoLuis Cuentas KerussoAún no hay calificaciones

- Teoria de La HigieneDocumento8 páginasTeoria de La HigieneMULTISERVICIOS NICOLLEAún no hay calificaciones

- Cdi San SalvadorDocumento1 páginaCdi San SalvadorEder AlmarioAún no hay calificaciones

- Resumen de Las 4 Lecciones Sobre KantDocumento14 páginasResumen de Las 4 Lecciones Sobre Kantrandyrobel100% (1)

- DOLVAL. Apuntes Sobre El Espiritualismo PedagógicoDocumento20 páginasDOLVAL. Apuntes Sobre El Espiritualismo PedagógicoRichard Bravo PiñonesAún no hay calificaciones

- Historia de La ED. FISICA en REP. DOMDocumento3 páginasHistoria de La ED. FISICA en REP. DOMAndrelina Calderon PolancoAún no hay calificaciones

- La Voz de Los Trabajadores - El Sindicalismo y La Dinastía Meléndez Quiñones (1920-1927) (cm21004)Documento14 páginasLa Voz de Los Trabajadores - El Sindicalismo y La Dinastía Meléndez Quiñones (1920-1927) (cm21004)Andrea Sofía Córdova MoreiraAún no hay calificaciones

- Propuesta Formacion Etica TERMINADADocumento8 páginasPropuesta Formacion Etica TERMINADAAgustina YapuraAún no hay calificaciones

- Guía Módulo 4Documento18 páginasGuía Módulo 4Constanza Viveros RivasAún no hay calificaciones

- Merleau-Ponty Desde La FenomenologíaDocumento364 páginasMerleau-Ponty Desde La FenomenologíaAlonso Castro Beltrán100% (6)

- TEMA2Documento3 páginasTEMA2SERGIOAún no hay calificaciones

- Biografia Fred S KellerDocumento12 páginasBiografia Fred S Kellernino311265707Aún no hay calificaciones

- Breve Reseña de Que Significa La Legislacion EducativaDocumento2 páginasBreve Reseña de Que Significa La Legislacion EducativaJulioBarelaAún no hay calificaciones

- Guia 27 Matematica I°MedioDocumento3 páginasGuia 27 Matematica I°MedioFelipe Alejandro Pizarro QuelopanaAún no hay calificaciones

- 2.material de Clase20201211 BDocumento65 páginas2.material de Clase20201211 BTatiana PogoAún no hay calificaciones

- Ensayo. Teodicea - 11,02,13Documento2 páginasEnsayo. Teodicea - 11,02,13Eduardo CárdenasAún no hay calificaciones

- CasoPracticoDos VictorMonroyDocumento6 páginasCasoPracticoDos VictorMonroyAndres100% (2)

- Libro MR TEEN, Sistematizacion de Experiencias Significativas.Documento78 páginasLibro MR TEEN, Sistematizacion de Experiencias Significativas.Diana PAtricia APTIÑOAún no hay calificaciones

- Mapa de Identificación Unadista Reto 2Documento9 páginasMapa de Identificación Unadista Reto 2PipeAún no hay calificaciones

- Uso Efectivo Del Tiempo en Las Clases - Ricardo VillarDocumento49 páginasUso Efectivo Del Tiempo en Las Clases - Ricardo VillarRicardo Villar MarínAún no hay calificaciones

- Proyecto Final Logica 2012Documento1 páginaProyecto Final Logica 2012Carlos GómezAún no hay calificaciones

- LOS NIVELES DE ESCRITURA FerreiroDocumento3 páginasLOS NIVELES DE ESCRITURA FerreiroBiby DiazAún no hay calificaciones

- Moodle EnsayoDocumento4 páginasMoodle EnsayoMaria FernendezAún no hay calificaciones

- La Lengua Como Expresión de La Relación HumanaDocumento2 páginasLa Lengua Como Expresión de La Relación HumanaJacqueline Pérez Pabón71% (17)

- 3201 14 06891Documento80 páginas3201 14 06891Miguel DelgadoAún no hay calificaciones