Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

CSIC

CSIC

Cargado por

GranuaileDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

CSIC

CSIC

Cargado por

GranuaileCopyright:

Formatos disponibles

Nuevas perspectivas para la edicin y el estudio de documentos hispnicos antiguos

Fondo Hispnico de Lingstica y Filologa

Vol. 12 Coleccin dirigida por Juan Pedro Snchez Mndez & M a Teresa Echenique Elizondo

PETER LANG Bern Berlin Bruxelles Frankfurt am Main New York Oxford Wien

Torrens lvarez, Mara Jess y Snchez-Prieto Borja, Pedro (eds.)

Nuevas perspectivas para la edicin y el estudio de documentos hispnicos antiguos

PETER LANG Bern Berlin Bruxelles Frankfurt am Main New York Oxford Wien

Bibliographic information published by die Deutsche Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data is available on the Internet at http://dnb.d-nb.de.

Nuestro agradecimiento al CRSH (Conseil de recherches en sciences humaines du Canada) por su colaboracin en la edicin del presente libro

Esta publicacin ha sido financiada por el Gobierno de Espaa (Ministerio de Economa y Competitividad, antiguo Ministerio de Ciencia e Innovacin), a travs de la Accin Complementaria FFI2008-05019-E y del proyecto FFI2009-12018, y por la Universidad de Alcal (Espaa)

ISSN 1663-2648 ISBN 978-3-0343-1142-7 pb. ISBN 978-3-0351-0478-3 eBook Peter Lang AG, International Academic Publishers, Bern 2012 Hochfeldstrasse 32, CH-3012 Bern, Switzerland info@peterlang.com, www.peterlang.com All rights reserved. All parts of this publication are protected by copyright. Any utilisation outside the strict limits of the copyright law, without the permission of the publisher, is forbidden and liable to prosecution. This applies in particular to reproductions, translations, microfilming, and storage and processing in electronic retrieval systems. Printed in Switzerland

ndice

PEDRO SNCHEZ-PRIETO BORJA Y MARA JESS TORRENS LVAREZ Nuevas perspectivas para la edicin y el estudio de documentos hispnicos antiguos. Introduccin .......................................................... 11 PEDRO SNCHEZ-PRIETO BORJA La red CHARTA: proyecto global de edicin de documentos hispnicos ........................................................................... 17 I. Los documentos y la historia de la lengua PILAR DEZ DE REVENGA TORRES La tradicin textual en la Edad Media: una muestra de los siglos XIII y XIV ................................................................................ 47 MIGUEL NGEL PUCHE LORENZO (coord.), ROSA GONZLEZ MONLLOR, MARA NIEVES SNCHEZ GONZLEZ DE HERRERO, INGMAR SHRMAN Y EVA STOLL Los documentos y la historia de la lengua espaola ................................................................................................. 59 MIGUEL NGEL PUCHE LORENZO Introduccin ................................................................................... 59 ROSA MARA GONZLEZ MONLLOR La documentacin canaria y la historia del espaol en Canarias .................................................................... 65 MARA NIEVES SNCHEZ GONZLEZ DE HERRERO La documentacin alfons y la historia del castellano ..................... 73 INGMAR SHRMAN La relacin entre la tradicin discursiva y la ortogrfica y sus consecuencias para la creacin de un corpus electrnico ............... 89

ndice

EVA STOLL La edicin de textos de la historiografa colonial (siglo XVI) y la lingstica variacional .............................................................. 96 PATRICIA FERNNDEZ MARTN El estudio de la construccin pasiva en documentos del Archivo Municipal de Alcal de Henares: reflexiones y ejemplos .......................................................................... 109 JOSEFA GMEZ DE ENTERRA, CARMEN NAVARRO, FRANCESCA DALLE PEZZE Y ELENA CARPI Los documentos como fuente de investigacin lexicolgica y lexicogrfica en corpus de textos de especialidad del siglo XVIII ........................................................... 127 SARA GMEZ SEIBANE Y JOS LUIS RAMREZ LUENGO La edicin de textos lingsticos del siglo XIX: reflexiones sobre algunos ejemplos de la zona vasca .......................... 147 VICENTE J. MARCET RODRGUEZ Rasgos del carcter arcaizante del lenguaje notarial: el tratamiento de las antiguas consonantes oclusivas ......................... 161 ROCO MARTNEZ SNCHEZ Y MARA SIMN PARRA Aportaciones de la antroponimia a los estudios con fuentes documentales ................................................................... 179 RUTH MIGUEL FRANCO Documentos originales y cartularios del archivo de la Catedral de Toledo: propuestas para un estudio comparativo............................................................................. 197 RICARDO PICHEL GOTRREZ El anisomorfismo braquigrfico en el gallego medieval como fuente para la investigacin filolgica y lingstica: compendios abreviativos hbridos ................................. 219

ndice

MARA JESS TORRENS LVAREZ Los Documentos Lingsticos de Espaa del Centro de Estudios Histricos ....................................................... 233 II. La documentacin americana JOS LUIS RAMREZ LUENGO (coord.), ESTHER HERNNDEZ, ENRIQUE OBEDIENTE SOSA Y JUAN PEDRO SNCHEZ MNDEZ Edicin de documentos americanos: problemas, mtodos y aspectos especficos ............................................................ 255 JOS LUIS RAMREZ LUENGO Introduccin ................................................................................ 255 ESTHER HERNNDEZ En torno a la seleccin y la edicin de documentos para un corpus histrico de textos del espaol americano ............ 260 ENRIQUE OBEDIENTE SOSA El documento americano: problemas de definicin y de edicin .................................................................... 270 JUAN PEDRO SNCHEZ MNDEZ Aspectos para la elaboracin de un corpus diacrnico de documentos hispanoamericanos .............................................. 282 JOS LUIS RAMREZ LUENGO Algunas cuestiones tericas acerca de la edicin de documentos lingsticos americanos ........................................... 297 BEATRIZ ARIAS LVAREZ Configuracin de un corpus colonial y caracterizacin de subcorpus que ayudan al conocimiento del espaol colonial mexicano ................................................................................ 307 ELENA DIEZ DEL CORRAL ARETA La problemtica de las tradiciones textuales en el estudio lingstico del documento indiano .......................................... 323 NATACHA REYNAUD OUDOT Lesmo, lasmo y losmo en documentos ecuatorianos (siglos XVII y XVIII) ............................................................................ 335

8 III. La edicin electrnica y los corpus documentales

ndice

CARMEN ISASI MARTNEZ (coord.), BAUTISTA HORCAJADA DIEZMA, PAUL SPENCE Y JOAN TORRUELLA La edicin electrnica y los corpus documentales: la innovacin al servicio de la tradicin ............................................. 351 CARMEN ISASI MARTNEZ Introduccin ................................................................................ 351 BAUTISTA HORCAJADA DIEZMA

Sobre fiabilidad e innovacin en los corpus lingsticos: ............................................... 353 filologa, lingstica e informtica

PAUL SPENCE

Retos para la creacin de una infraestructura 361 ................................................. sostenible para la edicin digital

JOAN TORRUELLA 366 Corpus diacrnicos: estadstica y representatividad ................ ELEONORA ARRIGONI, CONSOLACIN BARANDA LETURIO, MERCEDES FERNNDEZ VALLADARES Y ANA VIAN HERRERO Investigacin filolgica y nuevas tecnologas: aportaciones de Dialogyca BDDH (con dos notas tipobibliogrficas) ......................... 373 ELENA CANTARELL BARELLA CUBELLIS: una propuesta de archivo histrico en lnea .................. 391 GLORIA CLAVERA Y JOAN TORRUELLA El Corpus Informatizado del Cataln Antiguo (CICA) y su herramienta de explotacin (Estacin de Anlisis Documentales) ..................................................................................... 405 BAUTISTA HORCAJADA DIEZMA De la transcripcin paleogrfica a la presentacin crtica. Automatizacin del proceso ................................................................. 427

ndice

CRISTINA SNCHEZ MARCO, JOSEP MARIA FONTANA Y GEMMA BOLEDA Propuesta de codificacin de la informacin paleogrfica y lingstica para textos diacrnicos del espaol. Uso del estndar TEI ........................................................................... 447 PAUL SPENCE, CARMEN ISASI MARTNEZ, ELENA PIERAZZO E IRENE VICENTE MIGUEL Cruzando la brecha: la marcacin digital con criterios filolgicos .............................................................................. 465

PATRICIA FERNNDEZ MARTN Universidad Complutense de Madrid

El estudio de la construccin pasiva en documentos del Archivo Municipal de Alcal de Henares: reflexiones y ejemplos

Introduccin

En el presente trabajo, pretendemos reflexionar sobre la importancia que tiene una adecuada eleccin del corpus a la hora de analizar un determinado fenmeno lingstico. Como consecuencia, vamos a exponer una serie de cuestiones metodolgicas, partiendo de un estudio riguroso que ha seguido el tradicional mtodo filolgico (Garatea Grau 2005: 51-67): delimitacin del objeto lingstico de estudio; establecimiento del marco terico, y su constatacin en forma de herramientas y categoras analticas; determinacin del corpus, localizacin del fenmeno lingstico en l, recopilacin de datos y clculos estadsticos; y finalmente, vuelta a la teora para extraer las conclusiones (Fernndez Martn 2008).

1. Marco terico

1.1. El objeto de estudio: entre la morfosintaxis y la semntica El objeto de estudio en el trabajo base de estas reflexiones fueron las construcciones pasivas ser / estar + participio. Dicho proyecto se divide en dos partes: la terica y la prctica. La primera de ellas cuenta con tres apartados, en los que se ofrece un estado de la cuestin, nuestro concepto

110

Patricia Fernndez Martn

de voz pasiva y la evolucin que dichas construcciones sufrieron desde el latn al espaol (Fernndez Martn 2008: 4-32). La segunda parte est dedicada al anlisis del corpus. Siguiendo los tres niveles de estudio que se proponen (morfolgico, sintcticosemntico y diacrnico; v. i. Herramientas analticas), aparecen tres secciones, la primera de las cuales se corresponde con el anlisis morfolgico de las estructuras mencionadas (Fernndez Martn 2008: 3453); la segunda equivale al anlisis sintctico-semntico (Fernndez Martn 2008: 53-76); y una tercera en que se trata de interrelacionar ambos anlisis (Fernndez Martn 2008: 76-82). Los dos primeros apartados de esta segunda parte estn, a su vez, divididos por siglos, en correspondencia con la estructura del corpus que ha servido de base a dicho estudio, comprendiendo as el perodo transcurrido entre el siglo XIII y el XVII (Paredes Garca 2005). Pasemos ahora a exponer brevemente nuestro concepto de la construccin pasiva, la cual, como es sabido, consta de un verbo auxiliar ser o estar y un participio. Independientemente del valor que se le d al participio, que podr funcionar, segn el contexto, como un verbo o como un adjetivo (Demonte 1983: 3.1), creemos que la estructura pasiva en espaol pertenece al nivel morfosintctico de la lengua: morfolgico porque los verbos ser o estar aparecen en diferente persona, nmero y tiempo y el participio en diferente nmero y gnero; y sintctico debido a la imprescindible concordancia entre el sujeto y el verbo. De ah que creamos que la pasivizacin afecta a todo el sintagma verbal, aunque la mayor parte de las veces no se refleje morfolgicamente ms que en la forma del verbo (Moreno Cabrera 2002: 536). Pero adems hay que aceptar que la estructura pasiva tiene un significado diferente a la construccin activa, motivo por el cual no estamos de acuerdo con la escuela funcionalista que propugna su equivalencia con las oraciones atributivas (Alarcos Llorach 1997: cap. III; Hernndez Alonso 1982). Y pensamos as porque consideramos que las construcciones pasivas permiten la conceptualizacin de la accin indicada por el verbo de una manera diferente a como se conceptualizara si la misma accin se expresara en voz activa (Croft y Cruse 2008: 66). Todo evento consta de tres partes: el proceso de la accin, los participantes y las circunstancias que rodean a ambos. Estas partes existen siempre desde una perspectiva real, pero no desde un punto de vista lingstico. En el sistema de la lengua, se tiende a focalizar aquella parte

El estudio de la construccin pasiva

111

del evento que ms le interesa al hablante, quien va a traer al discurso, simblicamente, aquellos elementos que ms relevantes le parecen (Queroll Bataller 2007: 837-838). La informacin que el hablante cree sabida por el interlocutor queda al margen, en una dimensin existente, pero a oscuras del escenario principal. Si se emplea la voz pasiva, lo esperable es, por un lado, que el hablante d por sabidos los datos que generalmente desaparecen de esa estructura, como es el complemento agente, y que con ella, por otro lado, se est focalizando el proceso de la accin (si es con ser) o su resultado (si es con estar) (Fernndez Martn 2008: 21). Teniendo todo esto en cuenta, llegamos a la conclusin de que comunicacin, lengua y conceptualizacin son inseparables, porque la interaccin con el medio, la necesidad de comunicacin y la consiguiente experiencia van creando la imagen del mundo que a su vez el hablante va codificando, es decir, va aprendiendo a transformar en expresin lingstica (Cifuentes Honrubia 2003: 41). Por tanto, no es slo que la (morfo)sintaxis sea el esqueleto de la semntica y, por ello, inseparable de sta (Moreno Cabrera 2003: 18), sino que es que adems son ambas plenamente necesarias para categorizar la experiencia, a la vez que sta va dando forma a aqullas de manera dinmica y autorregulable (Croft y Cruse 2008: 107-109). 1.2. Herramientas analticas Tres han sido las herramientas analticas (conceptos bsicos sobre los que estructurar el anlisis) de que nos hemos servido en el estudio mencionado. El primer pilar del trabajo es la morfologa, ya que se tienen en cuenta los tiempos verbales en los que aparecen los auxiliares (ser y estar), debido a la relacin existente entre el tiempo, el aspecto gramatical y el aspecto lxico (Aktionsart), que es la clave de las relaciones entre muchos auxiliares y sus auxiliados (Garca Fernndez 1998: 38-49; Moreno Cabrera 2002: 322-323). El segundo asiento de nuestro proyecto es de tipo diacrnico, puesto que nos hemos propuesto el estudio de la construccin ser / estar + participio en un corpus que abarca cinco siglos, con todas las consecuencias que esto implica ( 2).

112

Patricia Fernndez Martn

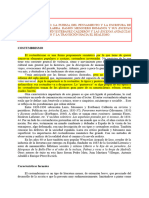

Por fin, la tercera vrtebra del estudio es de tipo sintcticosemntico, segn la cual se estudia el significado de las oraciones en las que aparece la construccin pasiva. Para dicho estudio se ha utilizado la clasificacin de Moreno Cabrera (2003), para quien los predicados verbales se dividen en estados, procesos y acciones. Los estados son de dos tipos: localizaciones (Juan est en Madrid) y atribuciones (Juan es / est calvo). Derivados de estos dos tipos de estados, se distinguen seguidamente dos tipos de procesos, que se corresponden con ellos: desplazamientos y mutaciones (Moreno Cabrera 2003: 103-164). El primero implica un cambio de lugar (pasar de una localizacin a otra); y el segundo, un cambio de propiedad (pasar de tener un atributo a tener otro o a no tenerlo). En cuanto a las acciones, se caracterizan por contar con un agente o una causa que provoca la accin, y son igualmente divididas en locomociones si alguien provoca un desplazamiento, y modificaciones, si alguien causa una mutacin (Moreno Cabrera, 2003: 165-208). De esta manera, estamos ante un estudio tridimensional que, tras el exhaustivo anlisis de los datos, muestra: i) la relacin existente entre el aspecto lxico del verbo auxiliado y el verbo auxiliar con el que aparece; ii) la relacin entre el aspecto lxico del verbo principal y los tiempos verbales en que aparece el auxiliar y el significado que mantiene el verbo auxiliar en cada uno de los ejemplos; y iii) la evolucin que estas relaciones han sufrido a lo largo de los siglos. De forma estadstica y a modo de ejemplo, este juego de interrelaciones, con respecto a la estructura ser + participio, quedara representado por la siguiente tabla1, en la cual pueden leerse los tres niveles mencionados de la siguiente manera: en cada columna, los tiempos verbales2; en cada fila, el aspecto lxico; y en cada grupo de cuatro o cinco filas, el siglo al que pertenecen los textos (Fernndez Martn 2008: 83).

1 2

Para consultar el resto de interrelaciones, as como las conclusiones de este estudio, remitimos a Fernndez Martn (2008). Que se corresponden con la siguiente leyenda: T1: Presente de indicativo; T2: Pretrito perfecto simple; T3: Pretrito imperfecto de indicativo; T4: Futuro simple de indicativo; T5: Condicional simple; T6: Presente de subjuntivo; T7: Pretrito imperfecto de subjuntivo; T8: Pretrito perfecto compuesto de subjuntivo; T9: Futuro simple de subjuntivo; T10: Pretrito pluscuamperfecto de indicativo; G: Gerundio; P: Participio I: infinitivo.

El estudio de la construccin pasiva

113

Tabla 1. Juego de interrelaciones entre los niveles morfolgico, sintctico-semntico y diacrnico (Fernndez Martn 2008)

114

Patricia Fernndez Martn

2. El corpus

La eleccin del corpus es un aspecto fundamental en la metodologa filolgica. A semejanza de lo que ocurre en las ciencias sociales con respecto a la seleccin de informantes dentro de una sociedad ya elegida entre todas las posibles (Hammersley y Atkinson, 2006: 150-156), el fillogo debe ser capaz de delimitar la cantidad de textos que pretende estudiar. Esto puede hacerlo bien recurriendo a determinadas obras completas (por ejemplo, una novela, una antologa potica, un texto dramtico), lo cual implica concentrar el estudio en determinado autor (si se selecciona el Buscn se est delimitando el estudio al estilo y el lenguaje de Quevedo, y de ello hay que ser tambin consciente); bien recurriendo a recopilaciones de textos que hayan sido elaboradas con distintos objetivos, como puedan ser filolgicos, paleogrficos, histricos o didcticos. Nosotros nos decantamos en nuestro anlisis por la segunda opcin. Escogimos un corpus (Paredes Garca 2005) que contaba con la ventaja de que reuna en un solo volumen 39 escritos de un nico tipo de texto: documentos. Para la Diplomtica, disciplina que se ocupa del estudio de este tipo de textos, se entiende por documento todo escrito de carcter legal, administrativo o histrico que aparece en los archivos (Marn 1991: 162; Piqueras 1999: 193). Y aunque es evidente que hay diferencias entre ellos, tales como la situacin comunicativa en que se insertan (nada tiene que ver un certificado de matrimonio que se escribir, probablemente, delante de los contrayentes [doc. 25], con una cdula real que habr sido puesta sobre el papel por el secretario del rey en su despacho [doc. 10]) o las relaciones de poder existentes (rey-vicario [doc. 20] frente a obispo-nobles [doc. 13]), no menos cierto es que todos ellos pueden considerarse documentos en un sentido amplio que haga referencia a cualquier texto escrito que deje constancia de derechos, noticias, trmites, hechos, y cumpla, a la vez, determinadas formalidades grficas, textuales o simblicas (Garca Oro 1999: 207). De esta forma, los textos se encuentran unificados en tanto pertenecen al mismo gnero textual, pero a la vez son una clara muestra de la diversidad de registros (populares, reales, episcopales) (Paredes Garca 2005: 14)3.

3 Esto, evidentemente, puede ser visto como un problema para los interesados en estudiar slo los textos notariales, o slo los textos prescriptivos, etc. Desde nuestra

El estudio de la construccin pasiva

115

Otra gran ventaja que encontramos en el estudio de este corpus fue que todos sus textos pertenecan al Archivo Municipal de Alcal de Henares (Madrid). A pesar de que existen algunos documentos redactados en otros lugares, como Sevilla (doc.1), Burgos (doc. 2), Toledo (docs. 6, 14, 24, 32, 35), Ciudad Real (doc. 7), Crdoba (doc.10), Guadalajara (docs. 13, 22), Madrid (docs. 15, 19, 30, 31), Valladolid (docs. 20, 21) y Viena (doc. 25), la mayora se ha escrito en Alcal de Henares, y en cualquier caso, todos ellos han terminado en su Archivo Municipal, lo cual otorga al corpus, nuevamente, una mezcla de continuidad en lo que al tipo textual se refiere, por un lado, y una variedad clara de posibles registros diatpicos, fruto de los distintos lugares donde se hayan concebido los documentos, por otro (Paredes Garca 2005: 25). Asimismo, este hecho permite al fillogo decidir entre estudiar las diferencias entre ellos (puede haber dialectalismos muy importantes) o centrar sus esfuerzos en buscar lo comn, puesto que todos estos textos pertenecen a Castilla. El criterio que se ha seguido para ordenar los distintos textos es de tipo cronolgico, tomando como base la fecha de escritura, no la que aparezca en el texto, como ocurre con el ltimo documento del corpus, que se refiere a un acontecimiento del siglo XV, pero que ha sido incluido entre los textos del siglo XVII por ser ste el siglo en el que se escribi (Paredes Garca 2005: 13). En nuestro caso, este texto ha sido excluido del anlisis porque no hay una seguridad absoluta (todo lo absoluto que pueda implicar la cronologa textual) acerca de la pertenencia a un siglo o a otro de determinado fenmeno lingstico4. De esta manera, los 38 documentos con los que se ha trabajado abarcan un amplio margen temporal que va desde 1252 hasta 1684, cuya reparticin es como sigue: dos documentos del s. XIII5, cinco del s. XIV,

perspectiva, que se encuentra todava en un nivel ms general (primero ira la eleccin del tipo de texto, y despus, la del tipo de documento) esto es (insisitimos, para los objetivos de este trabajo) secundario. De hecho, el mismo editor comenta las tachaduras y sustituciones que realiza el escriba del siglo XVII sobre un texto esperablemente redactado en el siglo xv. No contamos con ms datos sobre dicho texto, por lo cual, hemos descartado emplearlo en nuestro estudio debido a la incertidumbre de que cierto fenmeno lingstico se pueda corresponder con un siglo y nosotros lo atribuyamos, errneamente, al otro (Paredes Garca 2005: 13, n. 9). En Paredes Garca (2005: 13) se seala que hay tres textos pertenecientes al siglo XIII y y cuatro al siglo XIV, cuando nosotros hemos calculado dos textos del siglo XIII (dosc. 1 y 2) y cinco del siglo XIV (docs. 3-7).

116

Patricia Fernndez Martn

siete del siglo XV, 18 del s. XVI y seis del s. XVII. La evidente ventaja de este hecho es que, en un nico volumen, el lingista cuenta con una serie de textos que pueden ayudarle a recorrer la historia del espaol casi de forma completa, desde sus orgenes medievales, hasta su consolidacin a finales de la Edad Moderna, siguiendo, aunque sea a pequea escala, la manera de trabajar de Menndez Pidal (Garatea Grau, 2005: 51-67). Finalmente, otro aspecto muy ventajoso del corpus que nos ocupa es la manera de presentar el material textual en s. Se ofrecen los documentos en tres variantes: una reproduccin del documento; su transcripcin paleogrfica o transliteracin que respeta abreviaturas, erratas, tachaduras; y la presentacin crtica, en la que el editor ofrece una interpretacin acerca de cmo el texto fue concebido (Paredes Garca 1005: 11). Esta ltima es la que se ha utilizado en nuestro estudio, pero somos conscientes de la importancia que supone la existencia de las otras dos presentaciones del texto. La reproduccin de la lmina es fundamental para que el fillogo acuda a ella en caso de que necesite comprobar algn aspecto lingsitico cuya existencia le pueda parecer dudosa6; aparte, claro est, de ayudarse del tipo de letra para datar con mayor precisin el texto que le ocupe, y matizar de este modo su estudio lingstico. La transcripcin paleogrfica, por su parte, permite un acercamiento ms profundo a la lengua, e incluso puede ayudar a analizar, en caso de que as se desee, aspectos fonticos, como las posibles confusiones en las sibilantes (s / c-z), fricativas (v / b), etc; psicolingsticos, como posibles lapsus linguae o errores de otro tipo que pueda haber cometido el escribano (Anula Rebollo 2002: 81-85) o incluso fenmenos sociolingsticos, como influencias causadas por el contacto de lenguas (si hay palabras tachadas o superpuestas), las convenciones ortotipogrficas ms comunes (todo tipo de abreviaciones, tanto de palabras dentro de las cuales se encuentran abreviaturas, criptnimos, cifras, abreviamientos, smbolos, signos, como de sintagmas, los cuales comprenden siglas o acrnimos [Martnez de Sousa 2004: 213]), aparte, por supuesto, de la morfosintaxis o la lexicografa tradicionales.

Como ocurre con la palabra adegaa, que Corominas fecha en 1553 y, sin embargo, en el doc. 2 de Burgos, de 1277 ya aparece documentada (Paredes Garca 2005: 25).

El estudio de la construccin pasiva

117

Para terminar este apartado, vamos a mencionar tres inconvenientes encontrados en el corpus. En primer lugar, puede hacerse alusin al hecho de que el nmero de documentos (39 presentados, 38 estudiados) es evidentemente tan slo un segmento de la realidad textual existente, lo cual conlleva la imposibilidad de defender su estudio como equivalente absoluto de un anlisis holstico de la lengua. Esto est relacionado con, en segundo lugar, la desigualdad en la cantidad de textos pertenecientes a cada siglo (recordemos que slo haba dos en el siglo XIII pero dieciocho en el XVI), la cual impide, de cara a las estadsticas, contar con una cantidad de ejemplos mnimamente fiable para poder establecer proporciones equilibradas que hagan justicia a la cantidad de casos (en nuestro anlisis, de ser / estar + participio) que aparecen en ellos. As, resulta francamente complicado decidir si la desproporcin de casos de cada siglo se debe a la mera casualidad (26 ejemplos en el siglo XIII, 24 en el XIV, 40 en el XV, 90 en el XVI y tan slo 12 en el XVII [Fernndez Martn 2008]); a aspectos lingsticos como que la voz pasiva es la forma no marcada y por ello, la menos frecuente (Fernndez Martn 2008: 24); a cuestiones intra-discursivas, tales como que en los inventarios (docs. 34, 36, 38) no hay ningn caso de construccin pasiva, que es, sin embargo ms numerosa en las ordenanzas (docs. 1, 32); o sencillamente a algn error en la concepcin del corpus que no nos es sencillo determinar. Por ltimo, un tercer inconveniente puede encontrarse para algunos fillogos en la diversidad textual a que antes aludamos, que puede considerarse una mezcla de tradiciones discursivas que no permite, en realidad, un estudio profundo del funcionamiento lingstico de cada una.

3. Reflexiones metodolgicas

Parece evidente, despus de lo visto hasta aqu, que el mtodo que hemos seguido en nuestro proyecto se corresponde con el mtodo tradicional empleado en nuestra disciplina, segn el cual se comienza seleccionando el fenmeno lingstico que se quiere estudiar, se contina estableciendo el marco terico (herramientas y categoras analticas), se eligen determinados corpus que apoyen sus primeras intuiciones lingsticas, se localiza el objeto lingstico, se recopila, calcula y analiza y,

118

Patricia Fernndez Martn

finalmente, se vuelve a la teora para extraer las conclusiones. No hemos hecho ms, en realidad, que seguir la tendencia metodolgica inaugurada por Menndez Pidal, seguida por prcticamente todos los fillogos y retocada, quiz, por Rafael Lapesa (Lpez Garca 2003: 407), al partir siempre de cierta premisa, acudir posteriormente a los datos, y usar estos como cimiento de sus reflexiones tericas (Garatea Grau 2005: 60-61). Sin embargo, creemos que llevar a cabo cierta reflexin metodolgica, a pesar de la tradicionalidad con la que cuenta la que hemos seguido, nunca est de ms (Rini 1999). Al igual que a finales del siglo XIX la filologa dirigi la mirada a las ciencias naturales, que basaban su modo de trabajar principalmente en el positivismo (Ridruejo 1989: 3.2), con cierta obsesin por la realizacin de experimentos, creacin de leyes universales y neutralidad en la observacin (Hammersley y Atkinson 2006: 18), es probable que en la actualidad esa mirada se est dirigiendo hacia las ciencias sociales, especialmente desde el nacimiento de la sociolingstica o de la pragmtica, en las que parece existir un grado de reflexin acerca de la metodologa que siguen mucho mayor que en las humanidades en general (Garca Lpez 2003; Hammersley y Atkinson 2003; Duranti 2000: 125-172, 455-465; Gallardo Pals 1998; Payrat, 1995). Nosotros somos partidarios de que esa mirada deje de ser tal, y se convierta en una adscripcin sin tapujos, con las convenientes modificaciones a las que se deba llegar. De esta forma, habra que empezar por comprender que el mtodo de estudio deber ir inexorablemente unido a los objetivos que se planteen (Snchez Manzanares 2006; Garatea Grau, 2005: 51-67), lo cual implica una flexibilidad en la manera de trabajar que hasta ahora no se ha percibido comnmente en la filologa. El primer paso es, claro est, la creacin del marco terico en el que se van a insertar las bases conceptuales sobre las que el investigador apoyar toda su argumentacin. Este marco terico cuenta, a nuestro modo de ver, con dos aspectos fundamentales: las herramientas analticas y las categoras analticas. Entendemos por herramientas analticas todos aquellos recursos tericos utilizados como punto de partida para apoyar argumentalmente el trabajo, concepto semejante a lo que en antropologa se denomina fuentes documentales (Hammersley y Atkinson 2006: 175-192), como pueden ser perspectivas, paradigmas, taxonomas, todo tipo de textos (periodsticos, cientficos, literarios), introspeccin lingstica (conocimientos sobre la lengua), conocimientos sobre otras materias (paleografa,

El estudio de la construccin pasiva

119

diplomtica, historia, antropologa, psicologa, sociologa), lo suficientemente consistentes como para permitir la conceptualizacin de una hiptesis y el consiguiente anlisis lingstico del corpus. En nuestro caso, las herramientas analticas ( 1.2), que toman la forma de distintas perspectivas de estudio, son los tres pilares antes mencionados: el morfolgico, el semntico-sintctico y el diacrnico (Fernndez Martn 2008: 33). Las categoras analticas, por su parte, son conceptos que el fillogo va a utilizar constantemente entre la teora y la prctica. No nos estamos refiriendo ya a recursos en un nivel terico amplio, que permiten establecer cierto contexto terico; estamos hablando de elementos que son fcilmente reconocibles por estar mucho ms cerca de la prctica. Y son elementos que, a la vez, resultan difcilmente reconocibles porque forman parte de lo aceptado plenamente como cannico, y consecuentemente, indiscutible. Asimismo, en filologa son necesarias las categoras analticas para poder ir dando forma al objeto de estudio, ordenndolo segn sus objetivos (y tambin en funcin de las herramientas analticas con las que cuente), y retocando, utilizndolas, las herramientas analticas que previamente se han tenido en cuenta. En nuestro caso, las categoras analticas utilizadas estn interrelacionadas con las herramientas. Podramos decir que tiempo verbal, aspecto lxico y siglo son categoras que hemos considerado imprescindibles para nuestro anlisis ( 1.2). Como podemos comprobar, estas categoras son prcticamente inseparables de sus respectivas herramientas morfologa, sintaxis-semntica y diacrona, aunque se encuentren en un nivel ms prximo a lo concreto (que es el anlisis del corpus). Por ello, dentro de las mencionadas categoras analticas, aparecen diversas herramientas como el paradigma verbal, con todos los tiempos verbales del espaol (dentro de la categora tiempo verbal), la clasificacin para la categora aspecto lxico llevada a cabo por Moreno Cabrera (2003), que comprende, recordemos, estados (atribuciones y localizaciones), acciones (mutaciones y desplazamientos) y procesos (modificaciones y locomociones); y la distincin cronolgica de los siglos XIII a XVII. A caballo entre el marco terico y la aplicacin prctica, nos encontramos el segundo paso en la elaboracin del trabajo (Fernndez Martn 2008: 18-25): el fenmeno lingstico en cuestin (la construccin ser / estar + participio).

120

Patricia Fernndez Martn

Pensamos que dicho fenmeno se encuentra entre la teora y la praxis por una razn muy sencilla: es necesario conceptualizarlo, estudiarlo y formarse una idea de sus lmites ( 1.1), antes incluso de saber qu herramientas o categoras vamos a manejar para su estudio. Pero tambin forma parte de la prctica porque es el elemento que vamos a buscar en el corpus seleccionado y que nos va a permitir conocer la dinmica lingstica un poco mejor: los ejemplos con los que luego hagamos los clculos estadsticos van a estar (deben estarlo) plagados del fenmeno lingstico mencionado ( 1.2). Por todo ello, consideramos crucial seleccionar un corpus apropiado a nuestros objetivos y a nuestro mtodo de anlisis, al igual que es esencial una adecuada eleccin de los informantes en las ciencias sociales (Hammersley y Atkinson 2006: 150-156), porque todo nuestro constructo terico depende, siempre que procedamos con tica, de dicho corpus: si hay algo que falla en l (por ejemplo, un nmero escaso de ejemplos que apoyen nuestras hiptesis; un corpus demasiado sesgado), tendremos entonces dos opciones: bien sea dejarlo como est y admitir que esa va de investigacin no funciona; bien sea reestructurar dicho marco terico y volver a empezar prcticamente de nuevo. La mejor opcin suele ser estudiar el corpus atentamente, sopesar ventajas e inconvenientes con respecto a nuestro objetivo lingstico ( 2) antes de decidir si elegirlo como fuente de datos, de idntica manera a como en ciencias sociales se pasa un tiempo en el campo antes de seleccionar definitivamnte a los informantes (Hammersley y Atkinson 2006: 151; Velasco y Daz de Rada 2006: 112). Con respecto al anlisis del corpus, querramos sealar dos aspectos. Por un lado, creemos relevante indicar la importancia que tiene el concepto de anlisis, dentro de lo que supone la parte prctica de la investigacin. Los datos estn ah, pero a diferencia de lo que crea el positivismo, es necesario que alguien los interprete, y analizar es interpretar (Hammersley y Atkinson 2006: 228, 232-236), hecho que resulta necesario para la comprensin total del fenmeno lingstico, igual que ocurre en antropologa cuando se pretende comprender el comportamiento humano (Velasco y Daz de Rada 2006: 59-72). La interpretacin aparece por doquier: en las transcripciones conversacionales, en las ediciones de textos, en el establecimiento de tipologas, etc. Es muy complicado que el fillogo desaparezca al observar los datos: debe estar ah, debe dejar su huella en el estudio, en forma de interpretacin. No hay, enton-

El estudio de la construccin pasiva

121

ces, una objetividad absoluta; la subjetividad empieza en el mismo momento de seleccionar el marco terico y el fenmeno lingstico relevante (Duranti 2000: 162). Por otro lado, hay que tener tambin en cuenta que en algunos trabajos el corpus puede no funcionar como recurso prctico en el que localizar el fenmeno lingstico que nos interese y falsar en l nuestras hiptesis previas, pertenecientes al marco terico, sino que podr emplearse como punto de partida, por ejemplo, si entre las herramientas analticas se cuenta con un anlisis hecho previamente sobre determinado inventario, y se quieren comparar sus soluciones con datos de otro corpus; o si se quiere utilizar cierto recurso (diccionario, grabaciones, bases de datos hechas o creadas especficamente para el proyecto, bibliografas, cuadernos de campo) como lmite delimitativo de los conceptos del trabajo o incluso como herramientas analticas (Snchez Manzanares 2006). El corpus, por tanto, se vuelve un elemento fundamental en los estudios filolgicos. Y resulta as porque, en primer lugar, hay que delimitar el campo que se pretende analizar. De la misma manera que es conveniente estudiar la lengua atendiendo solo a algunos fenmenos gramaticales o de otra ndole que en ella evolucionan, es igualmente preferible limitar el espacio en que dicho fenmeno aparece. Por cuestiones obvias, aunque se mantenga una actitud holstica (Velasco y Daz de Rada 2006: 32-39) que pretenda relacionar los distintos niveles de la lengua (fonolgico, morfolgico, sintctico, semntico, lxico, discursivo, pragmtico) con aspectos extralingsticos como las clases sociales, las relaciones de poder o el origen tnico, no es siempre posible seleccionar un corpus que abarque la totalidad del hecho lingstico. Por ello es conveniente tener siempre en cuenta, en cierto sentido, el carcter incompleto (desde una perspectiva extrema) de cualquier tipo de investigacin. En segundo lugar, es importante contar con un inventario porque, aunque en lingstica sincrnica puede ser vlida la introspeccin para el estudio de la (a)gramaticalidad o (in)adecuacin de cierta estructura lingstica, esto es, no obstante, peligroso, por varios motivos: i) puede quedar excesivamente confuso el lmite entre lo aceptado y lo no aceptado, ya que cada idiolecto cuenta con sus propios criterios de clasificacin entre lo correcto y lo incorrecto, y no siempre son comunes o a la lengua estndar o al registro (idiolecto, sociolecto, dialecto) que interesa al fillogo; ii) si se lleva a un punto extremo, se puede llegar a utilizar al antojo del lingista, de tal manera que acepte o rechace ejemplos segn con-

122

Patricia Fernndez Martn

venga a su propio inters; y iii) para la lingstica diacrnica, en ningn caso es vlida, ya que es poco probable que un hablante de una poca sea capaz de procesar la lengua como lo hara un hablante de otra (Pckl et al. 2004: 251-256). La ltima parte del proceso de investigacin consiste en extraer tantos ms ejemplos del corpus cuantos sea posible, y proceder a su posterior anlisis cuantitativo por medio de clculos estadsticos, para conseguir cantidades que denoten proporciones o probabilidades, que otorguen cierto empirismo al estudio. Evidentemente, mucho ms interesante que extraer los datos (tarea extremadamente laboriosa si no se cuenta con programas informticos adecuados) le resultar al fillogo clasificar los ejemplos siguiendo las categoras o las herramientas analticas expuestas en el marco terico ( 1.2), lo que en cualquier caso no impide que las estadsticas ( 1.2) confirmen o desmientan de una manera bastante fiable las hiptesis iniciales. Todo este proceso compone, como se ha visto, la tarea de interpretacin, que debe terminar tan slo cuando se acuda, nuevamente, a la teora para confirmarla o desmentirla.

4. Conclusiones

En este trabajo hemos intentado reflexionar sobre la metodologa seguida en una memoria de investigacin claramente ms extensa que nuestro artculo. Para ello, hemos dividido el texto en dos grandes partes, a semejanza de la metodologa que pretendemos esgrimir. En la primera parte ( 1), hemos procedido a exponer, por un lado, el concepto de voz pasiva adoptado, lo cual implica sealar la importancia de delimitar el fenmeno lingstico que se busca estudiar ( 1.1); y, por otro lado, las categoras (ms cercanas a la praxis) y herramientas analticas (ms cercanas a la teora) que hemos utilizado en dicho anlisis. A modo de ejemplo, hemos ofrecido una tabla en la que se observa claramente la interrelacin de los datos extrados del corpus ( 1.2). A este est, precisamente, dedicada la segunda parte del trabajo. Hemos descrito el corpus que hemos investigado (Paredes Garca 2005), tratando de sealar las principales ventajas que tena para nuestro objeti-

El estudio de la construccin pasiva

123

vo y hemos aadido algn inconveniente de un corpus de esas caractersticas ( 2). Finalmente, las reflexiones metodolgicas que cierran el artculo tratan de describir fase a fase el trabajo realizado en Fernndez Martn (2008), donde lo que se ha pretendido ha sido relacionar las tres herramientas analticas con el mismo concepto que se tiene de la lengua, que es comunicacin (cambio lingstico, diacrona, tradiciones discursivas) y cognicin (morfologa, sintaxis, semntica). Dentro de estas reflexiones, hemos resaltado la probable necesidad en el mbito filolgico de acercarse al modo de hacer (con sus limitaciones, claro est) de las ciencias sociales, las cuales, aparentemente, presentan una metodologa que, a ojos de sociolingistas o pragmticos, cuenta con una claridad ausente, a nuestro modo de ver, de la forma de trabajar de la filologa. En todo esto, cabe destacar el papel que desempea la seleccin del corpus como punto de partida para la comprobacin del marco terico, pero a la vez como punto de llegada del fenmeno lingstico que estudiemos. Por estos motivos creemos que es fundamental seguir trabajando en su elaboracin y, si es posible, seguir utilizando los que ya estn elaborados para compensar la gran cantidad de esfuerzo que supone hacerlos, bien de forma tradicional, bien siguiendo tcnicas informticas (Pckel et al. 2004: 254). Finalmente, querramos terminar sealando la contradiccin existente entre la cada vez mayor especializacin de que se van dotando los estudios universitarios y el mundo laboral, y la interdisciplinariedad que resulta imprescindible para comprender de una manera cada vez ms completa el funcionamiento de los procesos lingsticos y la metodologa aplicable a su estudio (Garatea Grau 2005: 65; Snchez Prieto 2000).

Bibliografa

ALARCOS LLORACH, Emilio (1997), Estudios de gramtica funcional del espaol, 3 ed., Madrid, Gredos. ANULA REBOLLO, Alberto (2002), El abec de la psicolingstica, Madrid, Arco/Libros.

124

Patricia Fernndez Martn

CIFUENTES HONRUBIA, Jos Luis (2003), Locuciones prepositivas. Sobre la gramaticalizacin preposicional del espaol, Alicante, Universidad. CROFT, William, y CRUSE, D. Alan (2008), Lingstica cognitiva, Madrid, Akal. DEMONTE, Violeta (1983), Pasivas lxicas y pasivas sintcticas en espaol, Serta Philologica F. Lzaro Carreter. Natalem diem sexagesimum celebrante dicata, I, Madrid, Ctedra, 141-157. DURANTI, Alessandro (2000), Antropologa Lingstica, Madrid, Cambridge. FERNNDEZ MARTN, Patricia (2008), Anlisis de la construccin ser/estar + participio en diversos documentos del archivo municipal de Alcal de Henares (siglos XIII XVII), disponible en <http://eprints.ucm.es/9186/1/Fern%C3%A1dezMart%C3%ADn.pdf>. GALLARDO PALS, Beatriz (1998), Comentario de textos conversacionales I. De la teora al comentario, Coleccin Comentario de textos, Madrid, Arco/Libros. GARATEA GRAU, Carlos (2005), El problema del cambio lingstico en Ramn Menndez Pidal: el individuo, las tradiciones y la historia, Tbingen, Gunter Narr. GARCA FERNNDEZ, Luis (1998), El aspecto gramatical en la conjugacin, Madrid, Arco/Libros. GARCA ORO, Jess (1999), Clasificacin y tipologa documental, ngel Riesco Terrero, ed., Introduccin a la Paleografa y la Diplomtica General, Madrid, Sntesis, 207-231. HAMMERSLEY, Martyn, y ATKINSON, Paul, (2006), Etnografa. Mtodos de investigacin, Barcelona, Paids. HERNNDEZ ALONSO, Csar (1982), La llamada voz pasiva en espaol, Lingstica Espaola Actual, IV, 1, 83-92. LPEZ GARCA, ngel (2003), Sobre metodologa de gramtica histrica del espaol: a propsito de una obra reciente, ELUA, 17, 407-412. MARN MARTNEZ, Toms (1991), Paleografa y Diplomtica, 2, Madrid, UNED. MARTNEZ DE SOUSA, Jos (2004), Ortografa y ortotipografa del espaol actual, Gijn, Trea. MORENO CABRERA, Juan Carlos (2002), Curso universitario de Lingstica General. Tomo I: Teora de la gramtica y sintaxis general, 2 ed., Madrid, Sntesis. MORENO CABRERA, Juan Carlos (2003), Semntica y gramtica. Sucesos, papeles semnticos y relaciones sintcticas, Madrid, A. Machado Libros. PAREDES GARCA, Florentino, (2005), Textos para la historia del espaol, III, Archivo municipal de Alcal de Henares. Divisin histrica, Alcal de Henares, Servicio de Publicaciones de la UAH. PAYRAT, Lluis (1995), Transcripcin del discurso coloquial, Luis Mara Corts Rodrguez, coord., El espaol coloquial: actas del I Simposio sobre anlisis del discurso oral: Almera, 23-25 de noviembre de 1994, 43-70. PIQUERAS GARCA, Mara Beln (1991), Concepto, mtodo, tcnicas y fuentes de la Diplomtica, ngel Riesco Terrero, ed., Introduccin a la Paleografa y la Diplomtica General, Madrid, Sntesis, 191-206. PCKL, Wolfgang; RAINER, Franz, y PLL, Bernard (2004), Introduccin a la Lingstica Romnica, Madrid, Gredos.

El estudio de la construccin pasiva

125

QUEROL BATALLER, Mara (2007), La pasividad de los sustantivos deverbales, Interlingstica, 17, 837-845. RIDRUEJO ALONSO, Emilio (1989), Las estructuras gramaticales desde el punto de vista histrico, Madrid, Sntesis. RINI, Joel (1999), Exploring the Role of Morphology in the Evolution of Spanish, Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins. SNCHEZ MANZANARES, Mara del Carmen (2006), Creacin lingstica: La renovacin del lxico del espaol actual por metonimia, Tesis doctoral disponible en <http:// www.tesisenred.net/TDX/TDR_UM/TESIS/AVAILABLE/TDR-0928106-125044// Sanchez-Manzanares_Tesis.pdf>. SNCHEZ PRIETO, Ana Beln (2000), Aportacin de la Paleografa y la Diplomtica a las Ciencias de la Documentacin, la Filologa y la Archivstica, Cuadernos de documentacin multimedia, 10, 709-718. VELASCO, Honorio, y DAZ DE RADA, ngel (2006), La lgica de la investigacin etnogrfica. Un modelo de trabajo para etngrafos de escuela, Madrid, Trotta.

También podría gustarte

- Santeria Wippler CópiaDocumento174 páginasSanteria Wippler CópiaJay Laroye Cantor100% (1)

- En Busca de Timoteo PDFDocumento254 páginasEn Busca de Timoteo PDFWilson Becerra Carrillo87% (31)

- La Preparacion Del Sermon (Span - H Maurice LednickyDocumento116 páginasLa Preparacion Del Sermon (Span - H Maurice LednickyPablo Orellana100% (1)

- Curso Sistema BrailleDocumento17 páginasCurso Sistema BrailleTatianaCamilaMuñozVidalAún no hay calificaciones

- Jesús, El Único Dios El Caso de La Teología de La Unicidad PDFDocumento17 páginasJesús, El Único Dios El Caso de La Teología de La Unicidad PDFGabriel CastroAún no hay calificaciones

- Jesucristo Es Jehová de Los Ejercitos.Documento7 páginasJesucristo Es Jehová de Los Ejercitos.Fredy Delgado100% (5)

- 6° Grado - Sesiones Del 19 Al 23 de JunioDocumento94 páginas6° Grado - Sesiones Del 19 Al 23 de JunioMARIA RAILDA KEA URQUIAAún no hay calificaciones

- Modelo Dimensiones Del AprendizajeDocumento3 páginasModelo Dimensiones Del AprendizajeLuisAún no hay calificaciones

- Antonio Escohotado - Génesis y Evolución Del Análisis Científico. Filosofía y Metodología de Las Ciencias Sociales (2006) PDFDocumento254 páginasAntonio Escohotado - Génesis y Evolución Del Análisis Científico. Filosofía y Metodología de Las Ciencias Sociales (2006) PDFSegundo Joshua Rodríguez AlonzoAún no hay calificaciones

- El Texto Secreto y Sagrado Del Umm Al-KitabDocumento23 páginasEl Texto Secreto y Sagrado Del Umm Al-KitabYibril ibn al-Waqt0% (1)

- Barras de Herramientas de WordDocumento5 páginasBarras de Herramientas de WordDark Edu Rojosk100% (1)

- Itinerario Formativo de La Carrera Profesional Diseno Publicitario Horas y CreditosDocumento1 páginaItinerario Formativo de La Carrera Profesional Diseno Publicitario Horas y CreditosAlexandra JorgeAún no hay calificaciones

- Criterios Presentacion Proyectos y TEG UNEFADocumento17 páginasCriterios Presentacion Proyectos y TEG UNEFAYh0nn4yk3rAún no hay calificaciones

- Costumbrismo - LarraDocumento5 páginasCostumbrismo - LarraYani 2001Aún no hay calificaciones

- Planificación JEC Semestral 3° LenguajeDocumento4 páginasPlanificación JEC Semestral 3° Lenguajebabamona12Aún no hay calificaciones

- Configurar Tarjeta de Red en Ubuntu TerminalDocumento6 páginasConfigurar Tarjeta de Red en Ubuntu TerminaljoelAún no hay calificaciones

- Casullo La Modernidad Como AutorreflexionDocumento9 páginasCasullo La Modernidad Como AutorreflexionLaura Cardona100% (1)

- Manual de Integracion Wbs Chart Pro 48 Con Ms Project 2010 70695529Documento10 páginasManual de Integracion Wbs Chart Pro 48 Con Ms Project 2010 70695529ariyeAún no hay calificaciones

- Ejercicios C#Documento12 páginasEjercicios C#LeonidParedesAún no hay calificaciones

- Comunicacion Sincrònica y AsincronicaDocumento22 páginasComunicacion Sincrònica y AsincronicaEduardo NieblesAún no hay calificaciones

- Comandos Net UseDocumento3 páginasComandos Net UseJohan RodriguezAún no hay calificaciones

- Cálculo Diferencial, Libro CompletoDocumento151 páginasCálculo Diferencial, Libro CompletoGenny Bryant Medina perdomoAún no hay calificaciones

- Informe Tarea 2 - Paula AvendañoDocumento5 páginasInforme Tarea 2 - Paula Avendañosandra laverdeAún no hay calificaciones

- 3.3.3 - Taller 3 - Sesiòn 2 Guía 2 Lectura CríticaDocumento6 páginas3.3.3 - Taller 3 - Sesiòn 2 Guía 2 Lectura CríticaNataly Falla ValderramaAún no hay calificaciones

- Proyecto Numa InformeDocumento17 páginasProyecto Numa InformeDiana Solis'pAún no hay calificaciones

- T2 MN Baiu PDFDocumento16 páginasT2 MN Baiu PDFIrvin BarriosAún no hay calificaciones

- Actividad Blink BlinkLearningDocumento1 páginaActividad Blink BlinkLearningLAURA MARTÍNEZ GARCÍAAún no hay calificaciones

- El MSX Red Book en EspañolDocumento236 páginasEl MSX Red Book en EspañolFab FabsAún no hay calificaciones

- Beta Eos PDFDocumento11 páginasBeta Eos PDFAntranxAún no hay calificaciones

- Planificación P Del Lenguaje 6to 2024Documento9 páginasPlanificación P Del Lenguaje 6to 2024angelesAún no hay calificaciones