Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Montoneros

Montoneros

Cargado por

Pato ColeliaDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Montoneros

Montoneros

Cargado por

Pato ColeliaCopyright:

Formatos disponibles

MONTONEROS: EL BRAZO ARMADO DEL PERONISMO (Comunicado sobre toma de La Calera, setiembre de 1970) Compaeros: los hombres y mujeres

que componemos los Montoneros, brazo armado del movimiento peronista, hemos asestado un golpe a la oligarqua gorila, ocupando militarmente la localidad de La Calera y recuperando armas y dinero, que sern destinados a la lucha por construir una Nacin Libre, Justa y Soberana. Lo hemos hecho para demostrar nuestra solidaridad combativa con el Pueblo Peronista, que ha ganado la calle, que pelea desde las fabricas, en defensa de legitimas aspiraciones y derechos y como repudio ala farsa gobernante de turno. Los Montoneros prevenimos al Pueblo de crdoba contra las maniobras de los gorilas que dentro y fuera del gobierno quieren embarcarnos en un nuevo fraude electoral, en el que no podamos votar por Peron acompaados de algunos trnsfugas de siempre, que se dicen dirigentes peronistas y que repudian la resistencia armada del pueblo y que quieren elecciones porque saben entonces que el queso ser ms grande. El Pueblo debe unirse, sin partidismos sectarios, en torno a las banderas intransigentes de la resistencia, buscando prepararse, organizarse, armarse y que sepan los traidores, los vendidos, los torturadores, los enemigos de la clase obrera, que el Pueblo ya no recibir solamente los golpes, porque ahora esta dispuesto a devolverlos y golpear donde duela. Solo peleando conseguiremos recuperar lo nuestro. Los Montoneros llamamos a la resistencia armada por una Patria Libre, Justa y Soberana. Con Peron en la Patria. PERON O MUERTE MONTONEROS Fuente: CEDEMA

Ruptura de Galimberti y Gelman con la Direccin de Montoneros 22 de febrero de 1979 Nosotros, militantes del Movimiento, Partido y Ejrcito Montonero, decididos a rescatar el contenido revolucionario que aliment la lucha del Peronismo Montonero hasta hoy, hemos resuelto renunciar a nuestra condicin de miembros del Partido, a nuestro grado en el ejrcito y a nuestros cargos en el Movimiento Peronista Montonero, convencidos de que la pertenencia a estas estructuras se ha convertido en un obstculo para continuar, eficazmente, en nuestra lucha contra la dictadura y por la liberacin del Pueblo Argentino. Frente a las perspectivas que existen de modificacin de la situacin argentina, ante el fracaso evidente de la dictadura, resulta imprescindible resolver positivamente la crisis que afecta a nuestras fuerzas. Serias razones nos impulsan a tomar esta meditada decisin: El prolongado alejamiento de la Conduccin Nacional del Partido del territorio argentino, y, en consecuencia, de las condiciones reales en que se desarrolla la Resistencia Argentina, sumado a la falta del ejercicio efectivo de la conduccin de las fuerzas que luchan en el pas, ha agravado viejas desviaciones nunca corregidas del todo, a la vez que ha favorecido la aparicin de nuevas deformaciones. Sin la pretensin de enunciarlas todas sealaremos las ms graves: Resurgimiento del militarismo de cuo foquista que impregna todas las manifestaciones de la vida poltica de las estructuras a las que renunciamos. Militarismo que, por otra parte, intenta apropiarse indebidamente de todas las acciones de Resistencia Armada que lleva a cabo el conjunto del Pueblo. Reafirmacin de la concepcin elitista del partido de cuadros, que ha generado un progresivo aislamiento de las masas y de sus organismos reivindicativos naturales. La reiterada aplicacin de prcticas conspirativas de los cuadros del partido en el seno de los organismos de conduccin del M.P.M., destinadas a tratar de garantizar la hegemona del partido aun a costa de sabotear el avance organizativo del conjunto. El sectarismo manitico que pretende negar toda representatividad en el campo popular a quien no est bajo el control estricto del partido, con consecuencias nefastas para todos los intentos de desarrollar la organizacin revolucionaria de la clase obrera.

La definitiva burocratizacin de todos los niveles de la conduccin del partido, cuya mxima expresin es la ausencia absoluta de democracia interna, que yugula todos los intentos de reflexin crtica, calificndola de defeccin o traicin, enmarcando la falta de respuesta poltica con un triunfalismo irresponsable que no convence a nadie. Frente a tanto desacierto se levanta la rica realidad que ofrece la lucha de las masas encabezadas por la clase obrera con el heroico concurso de los militantes del Peronismo Montonero, que ya no estn ms dispuestos a ser sacrificados por una poltica "putchista" y aventurera que persigue nicamente mejorar las condiciones de una negociacin ya entablada, y que resulta inaceptable para la dignidad de la Resistencia Argentina. Que quede claro: renunciamos a estructuras que son un freno para alcanzar los objetivos que justificaron su creacin pero no renunciamos al Peronismo Montonero, ni a las banderas tras las cuales hemos recorrido los ltimos diez aos de vida poltica argentina: las bandera de la soberana poltica, la independencia econmica y la justicia social que jalonan el camino a recorrer para construir el socialismo en nuestra Patria. Afirmamos que el fracaso evidente de la Dictadura podr ser convertido en una victoria popular definitiva e irreversible, nicamente a travs de la articulacin de todas las formas de la Resistencia Popular, con la contribucin del Peronismo Montonero cuyo espacio de masas debe ser convocado y organizado democrticamente como tendencia dentro del Movimiento Peronista en cuya unidad debe trabajar consecuentemente. Queremos sealar tambin que mientras haya Dictadura habr Resistencia Armada Popular, con la participacin del Peronismo Montonero y que el herosmo que se ha socializado al mismo tiempo que el sacrificio, es patrimonio del conjunto del Pueblo y nadie tiene derecho ni fuerza para negociar lo que no le pertenece ni controla. Finalmente, llamamos a los compaeros del M.P.M. y a los compaeros honestos del Partido a discutir democrticamente en torno a estas cuestiones que todos conocen pero de las cuales pocos hablan, recordando que la Historia tambin sabr juzgar los silencios. Firman, por los compaeros del Peronismo Montonero Rodolfo Galimberti / Juan Gelman Fuente: CEDEMA

Sobre la desercin de cinco militantes del Partido y cuatro milicianos en el exterior

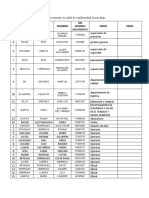

Resolucin Nro: 045/79 Fecha: 10 de marzo de 1979 Objeto: Sobre la desercin de cinco militantes del Partido y cuatro milicianos en el exterior. Visto: Que, durante los das 14 y 15 de febrero prximo pasado, abandonaron sus tareas habituales y desaparecieron de sus domicilios, citas y controles partidarios en el exterior del pas, el Capitn Rodolfo Galimberti, el Teniente 1ro Pablo Fernndez Long, el Teniente Roberto Maurio, el Teniente Juan Gelman, la sub-teniente Julieta Bullrich (esposa de Galimberti), y que conjuntamente con ellos, tambin lo hicieron los milicianos afectados voluntariamente a tareas partidarias: Miguel Fernndez Long (hermano del ya nombrado), su esposa Di Fiorio, Victoria Elena Vaccaro (esposa de Pablo Fernndez Long) y Claudia Genoud (esposa de Roberto Maurio). Que estos hechos fueron acompaados de una serie de indicios, proporcionados por los mismos protagonistas, que tendan a sealar que aqullos estaban desconectados entre s y eran motivados por problemas de seguridad o por la ejecucin de planes de carcter reservado en funcin de su retorno al pas. Que en el diario "Le Monde" de Francia, con fecha de 25 de febrero, se public una declaracin poltica atribuda a Galimberti y Gelman, sin que haya sido desmentida por los mismos, enla que manifiestan la renuncia a una serie de crticas al Partido, sus organismos de conduccin y a los planes partidarios y polticas en desarrollo. Que posteriormente a estos hechos los nombrados estn efectuando una campaa de denuncias y rumores, particularmente a cargo de Juan Gelman, en el sentido de que nuestro Partido los habra amenazado en el exterior. Que simultneamente con el abandono de sus tareas y domicilios por parte de los nombrados, son hurtados de la vivienda de un compaero del Movimiento Peronista Montonero, fondos destinados a cubrir diferentes presupuestos del MPM. En esa vivienda vivan Pablo Fernndez Long y su esposa hasta que desaparecen del mismo el da del hurto. Que en similares circunstancias son sustrados fondos del Partido que estaban a cargo de Roberto Maurio, su esposa y Miguel Fernndez Long. Que todas las personas mencionadas en el primer prrafo no han hecho saber en ningn caso y por ningn conducto orgnico su decisin de 4

renuncia publicitada en Francia y que tampoco han reintegrado el dinero que tenan en su poder destinado a diferentes tareas en curso, ni los materiales polticos, de servicios y de seguridad que se hallaban circunstancialmente en su poder. Agregando a las sustracciones mencionadas los presupuestos que Galimberti, Pablo Fernndez Long y sus esposas haban recibido para viajar a instalarse en la Argentina, el total de lo hurtado asciende a U$S 68.750. Y Considerando: Que el hecho que hizo detonar esta maniobra conspirativa fue la orden impartida para el regreso al pas, en funcin de los planes de la contraofensiva popular, de Galimberti y su esposa, Pablo Fernndez Long y su esposa, hecho que se produjo el 10 de febrero prximo pasado. Que el lanzamiento de la contraofensiva fue aprobado por unanimidad en la reunin del Consejo Nacional del Partido, reuniendo en octubre prximo pasado, publicitado suscintamente en el Organo partidario Evita Montonera Nro 23 y ratificado plenamente en la reunin de la Conduccin Nacional del Partido del ltimo mes de enero. Que era conocida y compartida, por todas las personas involucradas en estos hechos, la concepcin del Partido en el sentido que la Resistencia Popular puso fin a la ofensiva oligrquico-imperialista y la consecuente necesidad del lanzamiento de la contraofensiva popular. Que todos los miembros del Partido protagonistsa de estos hechos haban discutido orgnicamente y acordado que la contraofensiva es una maniobra de caractersticas ofensivas, en la que se debe mantener la integralidad de la lucha y cuyo eje principal de desarrollo es la movilizacin de los trabajadores y la reconquista del poder sindical, siendo la resistencia de los trabajadores el espacio poltico propio, principal del peronismo montonero, representatividad ganada con el acierto poltico y herosmo consecuente con que nuestro Partido inici e impuls la resistencia a la actual dictadura, habindonos constituido en el nico sector poltico nacional que promovi, apoy con su entrega generosa de sangre y reinvidica con absoluta claridad la masificacin y el triunfo de la resistencia sindical y popular. Que es en este espacio poltico poltico, que legticamente representamos, en donde desarrollamos nuestro Partido como expresin orgnica de los trabajadores en el seno del movimiento popular. Ninguno de los nombrados haba puesto reparo alguno a la poltica del Partido que sostiene que la reinvidicacin de la resistencia de los trabajadores y la lucha por reconquistar el poder sindical se constituyen en el punto sobre el cual se forjar la reunificacin, transformacin y trascendencia del peronismo. Que a los fines del lanzamiento de la contraofensiva popular de carcter masivo e integral, basada en la naturaleza y realidad de la resistencia que 5

ha triunfado, concebida como el avance desde la resistencia al poder al poder sindical, Galimberti y Pablo Fernndez Long, junto a sus esposas haban recibido la directiva de retornar al pas en forma inmediata e iniciar las tareas correspondientes para su aproximacin, sin haber manifestado ni diferencias polticas ni objeciones de carcter personal a esta resolucin. Toda vez que plantearon mayores explicitaciones sobre las modalidades y caractersticas de la maniobra en general y de sus misiones en particular, concluyeron las discusiones orgnicas con efusivas expresiones de adhesin y confianza en la contraofensiva popular. Que del mismo modo que el Partido puso su esfuerzo humano, poltico y material para el lanzamiento y desarrollo del Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero, ahora, en concordancia poltica con las resoluciones del Consejo Superior imparti directivas para que tres de sus militantes integrantes del Consejo Superior del Movimiento se sumaran la tarea de desarrollar las polticas y construccin organizativa del MPM dentro del pas, debiendo agregarse a los viajes inmediatos mencionados en el considerando anterior, la instalacin definitiva de Juan Gelman en pocos meses ms. Que el abandono, sin previa comunicacin, de las diferentes tareas a las que se hallaban afectados implica que todos los involucrados mencionados en estos sucesos han desertado como militantes del Partido Montonero. Que esta decisin constituye un sabotaje conciente y premeditado a los planes de contraofensiva en marcha, constituyendo un elemento de objetiva coincidencia con la necesidad que tiene el enemigo de hacer fracasar la contraofensiva popular. Que esta sospechosa coincidencia con los intereses y objetivos de la 6

dictadura militar, tambin se manifiestan en el hecho que esta poltica oportunista pretende la divisin entre el Partido Montonero y el Movimiento Peronista, e inclusive dentro del mismo Partido; esta divisin ha sido un objetivo permanente del enemigo, quien ha fracasado reiteradamente ante la slida conciencia, existente en el peronismo montonero, de que todos unidos triunfaremos. Asimismo esta conspiracin coincide con los intereses enemigos al crear las condiciones para que la dictadura militar con sus propios agentes, con mercenarios contratados o eventuales colaboraciones que pudiera recibir, intente asesinar a miembros del Partido Montonero o del Movimiento Peronista Montonero en el exterior bajo la excusa justificatoria de enfrentamientos internos. La cobarda de los desertores no ha llegado a comprender que las vctimas de una maniobra enemiga de esta naturaleza seran, en primer lugar, ellos mismos. Que esta objetiva oposicin a la poltica de contraofensiva popular es una muestra concreta de castracin y oportunismo poltico. El drama argentino en la actualidad se origina en la desesperada intencin oligrquicoimperialista de aniquilar a la clase trabajadora argentina, a su vanguardia, nuestro Partido Montonero y a su slida unidad poltica con el conjunto del Pueblo expresada histricamente en el peronismo. Lo intentan con el genocidio represivo, con la total marginacin econmica, poltica y sindical y con un programa deliberado de desmantelamiento industrial y destruccin del pas. Es por esto que la verdadera disyuntiva actual para todo el pueblo y para el propio empresariado nacional consiste en apoyar exclusivamente uno de los trminos de la opcin: PODER SINDICAL O DESTRUCCION NACIONAL. En este contexto histrico, cuando adems la resistencia ha logrado debilitar a la dictadura, mientras los trabajadores y el pueblo argentino no tienen ms remedio que avanzar en su lucha, pasando de la resistencia a la contraofensiva como nica alternativa de superviviencia, un pequeo grupo de aventureros, en cambio, puede pretender, en base al oportunismo poltico, negociar con el enemigo el sacrificio del conjunto, en beneficio de intereses personales o de crculo. La imposibilidad de plantear sin tapujos esta poltica oportunista en el seno de un Partido que ha estado, est y estar dispuesto al mximo sacrificio por la clase trabajadora, por el pueblo y por la Patria, es la verdedera razn de fondo por la cual los desertores han actuado conspirativamente conla ms absoluta corbarda y cinismo poltico. Que las eventuales complicidades, provocaciones y campaas de rumores de los desertores no modificarn nuestra decisin de respetar escrupulosamente la soberana y el poder de polica de estados independientes en los que inclusive las fuerzas gobernantes de muchos de ellos han dado muestras indudables de simpata y respeto por la justa causa de la resistencia popular argentina. 7

Que la justa sancin de los delitos cometidos por los acusados se har respetando las disposiciones del Cdigo de Justicia Revolucionaria de nuestro Partido y la misma se ejecutar en cuanto sea posible su aplicacin dentro del territorio nacional de nuestro pas. Que ser preciso determinar si la coincidencia objetiva con los intereses y objetivos de la dictadura es solamente es solamente el producto del oportunismo poltico de los desertores o contiene contactos directos con el enemigo. LA CONDUCCION NACIONAL DEL PARTIDO MONTONERO Y LA COMANDANCIA EN JEFE DEL EJERCITO MONTONERO RESUELVE: Resolucin del Partido Montonero Fecha: 10 de marzo de 1979 La Conduccin Nacional del Partido Montonero y la comandancia en jefe del Ejrcito Montonero resuelve: 1- Acusar al Capitn RODOLFO GALIMBERTI (legajo N 00583), nacido el 5-5-47; al Teniente 1 PABLO FERNNDEZ LONG (legajo N 00588), nacido el 16-11-45, libreta de enrolamiento N 4.538.880; al Teniente ROBERTO MAURIO (legajo N 00581), al Teniente JUAN GELMAN (sin legajo); a la subteniente JULIETA BULLRICH (legajo 00678) nacida el 281-44, CF N 6.089.066, todos ellos militantes del Partido Montonero y a los milicianos afectados voluntariamente a tareas partidarias, MIGUEL FERNNDEZ LONG (legajo 00674) nacido el 17-10-54; a su esposa DI FIORIO (sin legajo); a VICTORIA ELENA VACCARO (legajo 00677) nacida el 17-11-46, CF N5.441.545 y CLAUDIA GENOUD (legajo 00657) en los trminos previstos por el Cdigo de Justicia Revolucionaria, de los cargos de DESERCIN (Art. 5), INSUBORDINACIN (Art. 8), CONSPIRACIN (Art. 9) y DEFRAUDACIN (Art. 11). 2- Investigar si la objetiva coincidencia con los intereses de la Dictadura Militar tiene algn punto de contacto directo con la actividad del enemigo y si responde conscientemente a sus planes, lo que constituira el delito de TRAICIN (Art. 4). 3- Convocar a la constitucin del TRIBUNAL REVOLUCIONARIO que preceda a la realizacin del JUICIO REVOLUCIONARIO correspondiente a los fines de la consideracin de la acusacin precedente, solicitando al mismo la aplicacin del mximo rigor que corresponda a la imposicin de las penas por los delitos de 8

que son acusados, teniendo en cuenta el dao que los mismos provocan por la particular circunstancia en que son cometidos, en momentos en que el conjunto de las fuerzas se estn reagrupando a los fines del desarrollo de los planes de la Contraofensiva. 4- Dejar constancia que cualquiera sea el dictamen del TRIBUNAL REVOLUCIONARIO se mantendr la actual doctrina en el sentido que nuestras fuerzas respetarn la soberana y el derecho de polica de cada Estado, abstenindose de realizar acciones que violenten esta definicin de principio. 5- Comunicar al conjunto del Partido Montonero la prosecucin de los planes para el lanzamiento de la contraofensiva popular, conocedores como somos de los planes enemigos tendientes a ganar tiempo hacindonoslo perder a nosotros, tratando de recomponer su debilidad actual que no le permite contener el pasaje de la resistencia a la contraofensiva. As como ningn traidor ni desertor de los peores momentos de la resistencia fue capaz de destruir el acierto poltico de la consigna "RESISTIR Y VENCER", ningn traidor ni desertor de nuevo cuo podr impedir el triunfo poltico de la nueva consigna de la etapa "CONQUISTAR EL PODER SINDICAL ES VENCER". 6- Dar a publicidad esta resolucin a todas las fuerzas polticas con las que mantenga relacin nuestro Partido. 7- Publquese en todos los rganos de la prensa partidaria y archvese. Firman: Comandante Mario Firmenich Comandante Ral Yager Comandante Fernando Vaca Narvaja Comandante Roberto Perda Comandante Horacio Mendizbal 2 Comandante Domingo Campiglia

FORMACIN DE LA MESA PROMOTORA DEL PERONISMO MONTONERO AUTENTICO (9 de junio de 1979) La Corriente del Peronismo Montonero Autntico informa la constitucin de su Mesa Promotora haciendo pblica su decision de seguir impulsando la construccin de: Las Agrupaciones Sindicales de Base, la Juventud Peronista Montonera (MPM) y los Nucleamientos Polticos, como estructuras en las que se 9

organiza democrticamente el Peronismo Montonero. En cuanto al exterior, la Comisin de Poltica Internacional, al mismo tiempo que solicita el apoyo de todas las fuerzas democrticas, progresistas y revolucionarias para respaldar la lucha del Pueblo Argentino, convoca a los compaeros que residen fuera del pas a constituir los Ncleos de Apoyo a la Resistencia Argentina, que, expresndose como estructuras dinmicas en el seno de los organismos de solidaridad existentes, deben contribuir a aumentar el nivel de denuncia para estrechar el cerco contra la dictadura. Estos Ncleos deben luchar contra toda maniobra que intente absolver a los responsables del genocidio. La Mesa Promotora del Peronismo Montonero Autntico manifiesta: 1.- Su absoluto rechazo a la humillacin nacional que significa el papel asignado por la Trilateral a la Argentina y su repudio a esa poltica de hambre y dependencia, y al ministro Martnez de Hoz, instrumento del sector ms reaccionario del capital financiero internacional. 2.- El repudio a todos los planes de recambio de la dictadura militar que pretenden, justificando el golpe de 1976, mantener la situacin de dependencia y opresin, y a las maniobras de aquellos que buscan negociar el sacrificio de la Resisntencia a espaldas del Pueblo que la protagoniza. 3.- Su compromiso con la exigencia popular de democracia irrestricta, reclamando como nico camino para la bsqueda de soluciones la convocatoria a elecciones libres, sin proscripciones ni inhabilitaciones de ninguna especie. Slo el Pueblo tiene derecho a decidir su destino. 4.- Su exigencia del cese de todas las violaciones a los derechos humanos. Libertad a los ex presidentes Dr. Hctor J. Cmpora y Mara Estela Martnez. Libertad a todos los detenidos por defender la causa popular. Aparicin de todos los secuestradores y publicacin completa de las listas de asesinados. 5.- Plena vigencia de los derechos sindicales. 6.- El PMA levanta las banderas de Justicia Social, Independencia Econmica y Soberana Poltico que jalonan el camino nacional hacia la Argentina Pluralista, Democrtica y Socialista. UNIDAD, SOLIDARIDAD Y ORGANIZACIN El PMA, en su carcter de corriente interna del Movimiento Peronista, expresa:

10

Su vocacin de unidad, unidad que existe en las bases y se verifica cotidianamente en la Resistencia, que ratifica el contenido revolucionario del peronismo. Su voluntad de contribuir al desarrollo de la organizacin poltica de la clase obrera, vanguardia del conjunto del Pueblo en la lucha por la Liberacin Nacional y Social. Esta mesa promotora orientar a la JPM a la labor de reconstruccin de la Juventud Peronista. A sus Agrupaciones Sindicales de base, rechazando toda forma de paralelismo o alternativismo sindical, a fortalecer los organismos naturales del Movimiento Obrero, agredidos y amenazados por la Dictadura Militar que hoy pretende coronar su accin desmantelndonos totalmente. A sus Nucleamientos Polticos, a volcar sus esfuerzos a la reactivacin de las formas de expresin orgnicas del Movimiento Peronista, puntualizando que la legitimidad de todas las estructuras de conduccin debern refrendarse a travs del pleno ejercicio de la democracia interna. En consecuencia, en las presentes circunstancias, nadie tiene derecho a excluir a nadie ni a pactar en nombre del conjunto. Finalmente, el PMA impulsar, desde el peronismo, la convergencia con las dems fuerzas democrticas, en un amplio frente antidictatorial. PLENA VIGENCIA DE LA RESISTENCIA La Mesa Promotora del Peronismo Montonero Autntico ratifica su decisin de comprometer todo su esfuerzo en la defensa de los principios y objetivos enunciados, sustentando y participando de todas las formas de lucha que el Pueblo Argentino ha desarrollado contra la barbarie de la Dictadura Militar. Por la Mesa Promotora del PMA, firman: Rodolfo Galimberti, Juan Gelman, Pablo Fernndez Long, Arnaldo Lizaso, Hctor Maurio, Ral Magario, Carolina Serrano (Patricia Bullrich) y Carlos Moreno (Marcelo Langieri) Fuente: CEDEMA

ESTREMECEDOR INFORME DE INTELIGENCIA MILITAR DURANTE LA DICTADURA Lo que saba el 601 Son 93 carillas secretas preparadas en junio de 1980 por el Batalln 601 que analizan la segunda contraofensiva de Montoneros. El nivel de detalle es estremecedor: hasta figura quin es la 11

maestra de sus hijos en La Habana. Tanto conocimiento hace preguntarse quin o quines fueron las fuentes. Ahora, estos papeles son parte central de la causa del juez Bonado. Por Miguel Bonasso Un documento secreto de la inteligencia militar (Batalln 601), nunca publicado hasta este momento, revela que el Ejrcito tena un conocimiento casi perfecto sobre la intimidad organizativa de Montoneros y sus planes polticos y militares. A tal punto, que sugiere la posibilidad siempre enunciada y nunca probada de una infiltracin en los altos niveles de la organizacin guerrillera peronista. El extenso informe (93 carillas) est caratulado "estrictamente secreto y confidencial", fue elaborado en junio de 1980 por la "Central de Reunin" y forma parte del corpus estratgico de la causa 6859, a cargo del juez federal Claudio Bonado, que investiga el secuestro y desaparicin de 18 militantes montoneros, de los cuales solamente sobrevivi Silvia Tolchinsky, actualmente residente en Espaa. El proceso judicial, que ha causado inquietud en los medios castrenses, le ha significado el procesamiento y la orden de prisin a casi cuarenta represores, empezando por el ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, recientemente operado de una enfermedad terminal. El texto elaborado en Viamonte y Callao, se complementa en la causa con otro informe de la Direccin General de Inteligencia de la Polica de la Provincia de Buenos Aires (D.G.I.P.B.A./ Div. CR.Extr. n 605, de marzo de 1980), que firma el comisario mayor Alberto Rousse, Subdirector General de Inteligencia. El documento detalla las cadas de los militantes montoneros y revela que la fuente es el Batalln 601 (el Servicio de Informaciones del Ejrcito). El comisario Rousse evala la informacin como A-1, el rango mximo de seriedad en el argot de los servicios. Lo mismo puede decirse del anlisis principal, compuesto por diversos informes parciales, pero redactado posiblemente por una mano nica, una rara avis en el mundo de la "inteligencia": un espa realmente inteligente. La "segunda contraofensiva" En marzo de 1980, a despecho de las prdidas estratgicas sufridas en 1979, durante la primera etapa de la llamada "contraofensiva popular", la Conduccin Nacional de Montoneros (CN) lanz una segunda oleada de jvenes militantes sobre el pas. Varios de ellos, que integraban la estructura militar de las TEI (Tropas Especiales de Infantera), fueron secuestrados con sugestiva velocidad; en algunos casos a menos de una semana de haber ingresado clandestinamente a la Argentina. Todos continan desaparecidos. Las TEI y las TEA (Tropas especiales de Agitacin), eran los instrumentos con los que la CN, cada vez ms cegada por una visin militarista, pretenda actuar como motor de arranque de un levantamiento popular que no se produjo. Desgraciadamente, a pesar de las escisiones y las fuertes condenas internas, la Conduccin no haba hecho una autocrtica de la "Primera Contraofensiva" de 1979, cuestionada por acciones 12

"comando" espectaculares y cruentas, que causaron ms espanto que aprobacin en la sociedad civil. El resultado para Montoneros fue catastrfico: perdi el 75 por ciento de los militantes enviados desde el exterior, empezando por un miembro de la Conduccin Nacional (Horacio Mendizbal), seis miembros del Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero, entre los que se contaba el ex diputado Armando Croatto; valiosos y experimentados dirigentes polticos como el puntano Julio Surez; dirigentes sindicales de base, como Jos Dmaso Lpez o juveniles, como Jorge Gullo, hermano del lder de la JP, Juan Carlos Dante Gullo. Ya antes de la Contraofensiva, en febrero de 1979, el Movimiento peronista Montonero (MPM), haba sufrido una importante escisin conducida, entre otros, por Rodolfo Galimberti. En diciembre de ese mismo ao, otro grupo que inclua la mitad del Consejo Superior del MPM rompi con la CN, criticando el "militarismo y aparatismo" de la trgica maniobra. A pesar de las divisiones y sealamientos, la CN insisti con su estrategia y envi otro contingente de militantes al pas, encuadrados preferentemente en las TEI y las TEA. El resultado volvi a ser letal y Montoneros ingres a partir de entonces en un plano inclinado del que no se recuperara nunca. Este es el contexto histrico en el cual uno o ms miembros del 601, escribieron (con ayuda de algn infiltrado? con el trabajo esclavo de algn prisionero al que luego igual asesinaron?) su extenso anlisis acerca de la BDT ("Banda de Delincuentes Terroristas") Montoneros. El Informe El largo anlisis del 601, comienza haciendo referencia a otro documento, del 15 de octubre de 1979, donde registraban ya la "crisis interna de la BDT", "causada por la decisin de la CN de lanzar la maniobra de la contraofensiva en el pas". Recuerda que "un conjunto de intelectuales del MPM se hallaba elaborando una propuesta poltica llamada proyecto nacional revolucionario, que se presentara a personalidades extranjeras". "En general tenda hacia los postulados de la socialdemocracia europea, por considerar que era lo ms potable para EUROPA, los ESTADOS UNIDOS y pases socialistas". Tras analizar, sin triunfalismos, que los rditos polticos de la "contraofensiva" fueron "escasos", el annimo redactor (o los annimos redactores) subrayan que la "BDT" "sigue adjudicndose el liderazgo de los movimientos de fuerza ocurridos en el pas, por diversas causas, durante el ao pasado". Luego comenta, con el mismo tono, la escisin del DT ("delincuente terrorista") Rodolfo Galimberti y un "grupo de adherentes" que, adems del dao poltico, obliga a la organizacin a enviar al pas "otros miembros de nivel, para cubrir los claros dejados por el grupo disidente". Lo cual a su vez le supondr a la organizacin las graves bajas detalladas ms arriba. "Aproximadamente en noviembre de 1979, los militantes prfugos se repliegan al exterior", dice el documento y aade un dato logstico que tendr consecuencias letales para los integrantes de la segunda contraofensiva: "El material salvado de la accin de las FFLL (fuerzas 13

legales) es depositado en empresas guardamuebles previendo su retiro, para continuar la actividad, entre Feb/mar 80, lo cual es desbaratado al efectuarse procedimientos sobre dichas empresas", en diversos puntos del pas y secuestrar "la casi totalidad del material", que inclua elementos para la propaganda y las comunicaciones, armamento y explosivos, obviamente "embutidos" en muebles y objetos aparentemente inofensivos. Material comprado preferentemente en el exterior que ingres "desde pases limtrofes como Chile, Bolivia y Brasil (...) mediante el empleo de personas no encuadradas en la BDT, que lo transportaron embutido en casas rodantes o trailers..." En los guardamuebles cantados, los operativos del Ejrcito (y en algn caso de la ESMA) montaran guardia para secuestrar a quienes regresaban o venan por primera vez, para la segunda contraofensiva. Despus de evidenciar un conocimiento minucioso del modus operandi de la "BDT", lo cual finalmente es menos llamativo, el documento ingresa en un plano ntimo, anecdtico, que s llama profundamente la atencin al que conoce la materia. El terrible "narrador omnisciente" relata pormenores del encuentro que mantienen en "la Comandancia" (por entonces ubicada en la escasamente penetrable Habana), el secretario general del Partido Montonero y Comandante en Jefe del Ejrcito Montonero, Mario Eduardo Firmenich, con el jefe del Comando Tctico que fue al pas, comandante Ral Clemente Yaguer (NG; es decir "Nombre de Guerra") "Roque". Yaguer, que segn el 601 ha presenciado "uno de los atentados realizados por las TEI, el cometido con el seor (Francisco) Soldati", donde hay bajas montoneras, "pone de manifiesto su escepticismo en cuanto a la eficacia de las TEI instruidas en MEDIO ORIENTE, pues le dice a ste (Firmenich) que los cursos Pitman no van". El humor negro, tajante para volcar la crtica, era tpico de Yaguer. La exactitud de la observacin tambin: no haba muchos puntos en comn entre el conflicto armado palestino-israel y la lucha popular (eminentemente poltica y social) contra una dictadura que hablaba el mismo idioma y usaba los mismos smbolos. Los servicios argentinos andaban por todo el mundo, ya se sabe, no es raro entonces que supieran cmo se reclut a quienes iran, con indudable coraje y entrega, a la gigantesca sartn que era la Argentina de 1979. "La responsabilidad de esta tarea la tena el Departamento Europa de la SRE (Secretara de Relaciones Exteriores de Montoneros) (...) Otro centro importante se encontraba en Mxico y funcionaba all en la llamada casa del MPM". El Informe del 601 abunda en datos sobre la relacin militar entre Montoneros y Al Fatah, que haba sido imprudentemente publicitada en una entrevista concedida al semanario espaol Cambio 16, por el jefe de la estructura militar, Horacio Mendizbal, quien luego caera en combate, durante la primera Contraofensiva. La revelacin de "Hernn" o "el Lauchn", como se conoca a Mendizbal en Montoneros, caus alarma en el alto mando palestino y atrajo definitivamente sobre los guerrilleros argentinos la inquietante mirada del Mossad israel. Que, segn algunas fuentes, nutri con informacin al 601.

14

Lo que inquietaba al Mossad "Posteriormente .prosigue el Informe- los militantes convocados para realizar cursos en el Lbano, realizaban un curso completo (de dos meses de duracin) de adoctrinamiento poltico, en base del Manual Roqu, en Madrid y luego viajan para realizar la instruccin militar en Medio Oriente". El "Manual Roqu", que llevaba como ttulo formal "Curso de formacin de cuadros del Partido Montonero", haba sido escrito en Mxico por el comandante Julio Ivn Roqu ("Lino"), que en 1977 regresara clandestinamente al pas y se batira, en absoluta soledad, contra una nutrida patota de la ESMA, a la que le caus tres bajas. Para que no lo reconocieran y supieran que era un miembro de la Conduccin Nacional, cuando se le acabaron las municiones se vol a s mismo con una bomba de exgeno. Los propios marinos quedaron impresionados por su herosmo. El "Cuervo" Alfredo Astiz, en su clebre charla con la periodista Gabriela Cerutti, le confes que nunca sinti tanto miedo como en ese combate contra un hombre solo. El "Puma" Jorge Perrn, jefe operativo del GT33/2 y jefe del operativo contra Roqu, desalent la nauseabunda euforia de un prisionero que se haba pasado de bando e intervenido en el tiroteo: "Yo no festejo la muerte de un enemigo que combate de esa manera". "La instruccin militar que brinda Al Fatah a la BDT prosigue el 601obedece a convenios firmados en 1978 por el DT (NL) Horacio Alberto Mendizbal (NG) Hernn y el responsable militar de Al Fatah, Abou Jimad. En estos convenios constan los compromisos, por parte de sta, de prestar ayuda en cuanto a la instruccin militar y la compra de armamento y, por la BDT, de instalar una planta de elaboracin de explosivo plstico (exgeno), disponibilidad de personal tcnico para ello, mantenimiento y produccin (esta ltima de propiedad exclusiva de la OLP-Al Fatah)". Al "Instituto" no le preocupaba mucho la solidaridad poltica de Montoneros con la causa palestina; inclusive el hecho notorio de que sus representantes en Asia, Africa y Medio Oriente fueran "en alguna medida, los portavoces oficiales de los palestinos en cuestiones relacionadas con el Depto AMERICA de Al Fatah". Pero alguna vez lo advirti- no iba a tolerar una alianza militar. El detalle revelador El captulo referido a la Conduccin Nacional, sus distintos instrumentos organizativos y sus propuestas tcticas y estratgicas, es interesante para el especialista pero puede ser obviado ante los lectores, en lamedida en que su informacin poda ser recogida a travs de la nutrida prensa pblica del Partido, el Movimiento y an el Ejrcito Montonero, que editaba su revista "Estrella Federal". Ms significativas son algunas reflexiones que hacen al nimo interno de los Montoneros que estaban en el exterior, tras el desastroso resultado de la primera contraofensiva. El documento no slo detalla cambios organizativos que dan por superado su anterior anlisis informativo (el IIE del 15 de octubre de 1979). "La reorganizacin y reestructuracin actual, est ms acorde con la realidad que vive la BDT; se ha dejado de lado la ampulosidad que la 15

caracterizaba en pocas pasadas; influye en esta nueva organizacin la falta de cuadros partidarios que reemplacen las bajas producidas, las deserciones y las figuras que, en franca disidencia con la CN, han abandonado sus filas para generar nuevas organizaciones que si bien no divergen en lo ideolgico, no comparten los puntos de vista de la CN en cuanto a la apreciacin de situacin y metodologa a emplear para el accionar -militarismo-; otra causa de las disidencias y escisiones la constituyen la falta de democracia interna y elitismo reinante en el seno de la banda, lo que molesta y causa desagrado en los niveles inferiores (capitanes, hasta tenientes, especialmente)". El conjunto del documento es riguroso en cuanto a personas, nombres legales y de guerra, fechas y circunstancias; las erratas son las mnimas que se pueden encontrar en 93 carillas a un espacio, hablando de una sociedad secreta. Pero donde la minuciosidad se torna ms que inquietante, es en la descripcin de un mbito que se supona ms que hermtico para esas fechas: la Secretara General y sus distintas dependencias: Comunicaciones, Seguridad Personal, Tcnica, etctera. El documento, tal como llega a manos de Pgina/12 (que, conviene aclararlo, no es gracias a ninguna fuente tribunalicia), registra anotaciones de puo y letra de otro personaje de la tiniebla que corrige y perfecciona la informacin. Sobre todo la "operativa", la que les permitir vigilar "el objetivo" y caer sobre su presa. As, por ejemplo, donde dice a mquina "Comunicaciones: a cargo del DT (NG) MARTIN", el misterioso lector aade: "Gur", como nuevo nombre de guerra. "La Secretara Tcnica tiene como responsable a la DT (NL) Silvia Tolchinsky de Villareal (NG) Chela, de nivel Tte. 1. Le dependen directamente un centro de computacin de datos, el archivo, la guardera y la oficina de la comandancia". Una fuente ignota detalla que en el centro de computacin de la Comandancia, en algn lugar de La Habana, puede encontrarse "una computadora TRS 2 Sistem, con consola de mando, pantalla, impresor y cuatro aparatos para discos TRS 2 o Basic Disk; a esta computadora se le pueda anexar telfono y grabador; hasta los primeros das de 1980, estaba programada para trabajar con informacin de los legajos personales de los militantes". "El archivo a cargo de la DT (NG) Raquel (Mac Donald, aade tras una breve flecha el de las anotaciones manuscritas), Tte, contiene los documentos de la BDT e informacin necesaria para sus actividades". Quin conoce ese mbito reservado? Cuba mantiene en aquel momento relaciones diplomticas con la Argentina. Es lgico que su gobierno, de por s discreto y cuidadoso en este tipo de actividades, no permita que haya filtraciones. Quin ha logrado traspasar la severa vigilancia de las Tropas Especiales, que hasta le sirve la comida a la Comandancia Montonera, para evitar indiscreciones? Quin puede perforar la malla de esa tropa de lite que responde directamente al Comandante en Jefe, Fidel Castro? Alguien lo hace. Alguien que ha cado en manos de los "horribles" o, lo que es peor, que est perfectamente libre y sabe de que habla. Pero quin? Su sombra se destaca en un tema aparentemente menor, que es la guardera de La Habana. All conviven "los hijos de los compaeros". De 16

los compaeros que estn transitoriamente en Cuba como el propio Pepe Firmenich, cuya hija est en la guardera- o de algunos compaeros que "han cado" en Argentina. El Informe, una vez ms, es aterradoramente preciso: "La guardera est a cargo de la DT (NL) Susana Brandinelli de Croatto (que ha ido all, tras la cada de su compaero Armando Croatto en la primera contraofensiva). Est solventada por las Tropas Especiales Cubanas, en cuanto alimentacin y personal. Fidel Castro regal un vehculo combi para el traslado de los nios hasta los crculos (jardines de infantes) donde concurren los hijos de madres trabajadoras. (El corrector de la tiniebla ha trazado un crculo alrededor de combi y ha subrayado los nombres y la palabra crculos). Los hijos de los DDTT (Delincuentes Terroristas) que ah se alojan son atendidos de sus problemas de salud en el Hospital Centro de La Habana; el equipo mdico encargado de esta labor est a cargo del Dr Valdez Martin. Esta guardera cuenta con una asesora pedaggica, Hilda Coronel y una psicloga conocida como Ruth, las que hacen visitas mensuales a la instalacin. En forma permanente se desempea una enfermera de Salud Pblica llamada Lidia. La asesora pedaggica es quien se encarga de matricular a los hijos de los DDTT en los crculos". Es imposible citar todo lo que el documento enumera. Pero no hay detalle orgnico que se les escape: hay precisiones sobre los cursos que se dan en la "Orga", sobre su produccin de armas y explosivos y un engendro que les preocupa mucho: la emisora de onda corta -"Radio Noticias del Continente"- que la "BDT" ha montado en Costa Rica para perforar el cerco informativo en Argentina. La emisora sufre ataques armados y, finalmente, una fuerte presin del gobierno militar, har que los costarricenses anulen la licencia. La informacin interna de la radio es impecable. Con detalles que demuestran la permanente actualizacin operativa de los datos: al lado del nombre de uno de sus ejecutivos, Carlos Surez, el misterioso comentarista, escribe: "Cap Fed". Tiene el dato preciso: el hombre est clandestinamente en Buenos Aires. Por las incontables carillas desfila toda clase de nombres. Tanto los de los militantes, como los de las personalidades, nacionales y extranjeras, con las que Montoneros ha tenido o tiene contacto. Tambin rompe una regla de oro de esta clase de informes, que suele ser la jactancia y el autobombo del burcrata del terror que lo perpetra. Cuando no sabe algo, el informe lo dice; como en el caso de la seccin "Editorial": "No se posee abundante informacin sobre este mbito de la secretara de relaciones exteriores". Lo nico gordo que se le pasa es la reunin de Managua, de marzo de 1980, donde se parte en dos el Consejo Superior del MPM. Registra la agitada reunin y sus conclusiones, pero admite que no sabe en qu pas latinoamericano fue realizada. Las cadas Como ya se dijo, el 601 comparti su informacin acerca del grupo de las TEI con Inteligencia de la Bonaerense. Este informe es mucho ms corto y puntual, pero acerca un dato estremecedor a la investigacin del juez 17

Bonado: la velocidad con que fueron cayendo los militantes al ingresar al pas. Segn este documento Angel Carbajal (Quique), entr a la Argentina el 5 de febrero y fue secuestrado el 21. Julio Csar Genoud (Facundo o Ral) entr el 26 de febrero y fue detenido el 27. Mariana Guangiroli (Toti) lo mismo. Vernica Cabilla (Cecilia) igual que los anteriores. Ernesto Emilio Manuel Ferr (Chino), jefe del grupo, que haba reingresado el 10 de febrero fue capturado el 28. Miriam Antonio (Gringa o Luca), sobrina de Jorge Antonio, igual que el Chino. Ral Milberg (Ricardo), pas la frontera el 5 de febrero y fue detenido en la misma casa en que cayeron los anteriores. Ricardo Marcos Zucker (Pato), hijo del actor cmico MarcosZucker, regres de Espaa a comienzos del 80 y cay en una cita el 29 de febrero. Marta Libenson (Ana), igual que el Pato Zucker. Matilde Adela Rodriguez haba regresado poco antes de su cada, el 29 de febrero de 1980. Segn el informe, la inteligencia montada a partir de los guardamuebles fue decisiva para "tirar de la piola" y que fueran cayendo. Alguien en el mbito judicial explora otras hiptesis.

Argentina: Apuntes para la historia de la insurgencia La CIA de los Montoneros Juan Gasparini Argenpress, 2002 Los prejuicios de ciertos periodistas que practican la revisin histrica estn haciendo estragos. Las supuestas revelaciones en perjuicio de Mario Firmenich, cuando encabezara la conduccin de los Montoneros, sobre todo las provenientes del fingido agente del Partido Demcrata de los Estados Unidos, Martin Edwin Andersen, embarran de tal manera los aos de reciente violencia que conociera la Argentina, que le calza la memorable frase de Gabriel Garca Mrquez en El otoo del patriarca: 'nada era verdad en aquella crisis de incertidumbre'. La diabolizacin del automalogrado Firmenich cuando incursionara en la direccin montonera se ha puesto de moda. Le entra como anillo al dedo a vastos sectores de la clase media y de la 'progresa' argentinas, todava impregnadas por falsedades de la 'teora de los dos demonios'. Como se sabe, desde ese andamiaje se descarga en la guerrilla peronista la mayora de las faltas cometidas en aos pasados, erigindola a su vez, por simplificacin perversa, en objeto de venganza presente, dado el abandono de las tradiciones justicialistas llevado a cabo por el 'menemismo', al originarse unos y otros en el mismo movimiento poltico, fundado por el general Pern en 1945. Es as que se imputan a Firmenich difusos y etreos pecados, como si la 18

imperdonable ausencia de un examen autocrtico personal de su actuacin en el seno de los Montoneros, no le alcanzara para impedirle conciliar el sueo, restndole credibilidad al discurso que viene teniendo desde que recuperara su libertad tras el indulto presidencial de 1990. Otras novedades de calibre parecido a las de Andersen se aprestan a salir a luz. Periodistas italianos han sbitamente recordado una reunin clandestina entre Firmenich y Licio Gelli, durante 1977 en Roma; y que 'dos montoneros trabajaron en el Banco Ambrosiano', la institucin que arrastrara en su bancarrota los misteriosos enjuagues del Vaticano con 'dinero sucio' proveniente de la corrupcin poltica y de la mafia. Se aguardan tambin explosivas afirmaciones en el informe que el procurador de Miami estara por dar a conocer, en las que Ral Castro y un puado de funcionarios cubanos irrumpiran junto a sandinistas y montoneros, salpicados por trfico de drogas; un cmulo de versiones que probablemente nunca traspongan el vestbulo de las promesas sensacionalistas. En ese tormentoso panorama podra resucitar Jorge Luis Borges con su magnfica sentencia: 'parece que nadie quiere una investigacin precisa, y eso quiere decir que todos se sienten culpables'. En un libro escrito hace buen rato en ingles ('Argentina's Desaparecidos and the Myth of 'Dyrty War') a punto de ser editado en castellano, idioma en el cual lo esencial ya se conoce desde 1987 (1), Martin Andersen acusa por ensima vez a Mario Firmenich de haber sido un informante del Ejrcito, hacindolo responsable de la cada del jefe del Ejrcito Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho, el 19 de julio de 1976; y de haber asimismo celebrado una suerte de ceremonia conjunta con las Fuerzas Armadas en la conferencia de prensa que puso fin a la extorsin de la que fueron vctimas los hermanos Born, el 20 de junio de 1975, dentro de una casa alquilada por los Montoneros, que fuera previamente usada por parapoliciales que reportaban en el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE). Andersen extiende luego las distorsiones al conjunto de los Montoneros, quienes el 25 de septiembre de 1973, afirma, no fusilaron a Jos Ignacio Rucci, Secretario General de la CGT; ni acribillaron el 15 de julio de 1974 al civil Arturo Mor Roig, ex-ministro del interior de la penltima dictadura militar que asolara la Argentina (1966-1973); acciones ejecutadas siempre segn Andersen- por los escuadrones de la muerte de Jos Lpez Rega, la tristemente clebre 'Triple A'. Las causas exactas del sacrificio de Santucho ni el propio ERP pudo dilucidarlas definitivamente. En la biografa de Santucho publicada por Mara Seoane ('Todo o nada', Planeta, 1991, pginas 307 y 308), esta periodista concluye que slo los militares podrn algn da esclarecer si el capitn Juan Carlos Leonetti -quien dispar sobre Santucho pereciendo en el tiroteo- descubri el escondite relevando las compras y alquileres de viviendas en la zona de Villa Martelli, en Buenos Aires, tras conocer la 19

identidad falsa del lugarteniente del jefe del ERP Domingo Menna, secuestrado por el Ejrcito a medioda del fatdico 19 de julio de 1976, a cuyo nombre estaba el apartamento en que se haban atrincherado cuatro de los cinco miembros de la cpula de ese grupo guerrillero-; o si lleg al refugio por 'una infidencia de Montoneros'. La infidencia aludida por Seoane proviene de un encadenamiento de hechos que vale la pena disecar pues siembran la sospecha aunque no inculpan de delacin a los Montoneros, quienes en aquellos meses, como los sobrevivientes del ERP no dejarn de recordar, socorrieron solidariamente con millones de dlares al ltimo vestigio de la guerrilla no peronista que careca de fondos para conseguir vveres y medicamentos en su agona poltica. El 19 de julio de 1976, Fernando Gertel, enlace de Santucho con Roberto Perda -nmero dos de los Montoneros- alert a Liliana Delfino, mujer de Santucho, que quien cumpla similares funciones a las de l ante Perda, no haba concurrido a una cita que ambos tenan previamente concertada para arreglar una reunin entre Santucho y Perda con el propsito de afinar el lanzamiento de la Organizacin para la Liberacin de la Argentina (OLA), la primera alianza pblica bajo una sola sigla entre las dos formaciones que finalmente no se concret. Gertel fue apresado horas despus. Nada indica que su desaparicin fue por soplo del asistente de Perda, quien estaba en manos de las Fuerzas Armadas desde haca una semana, y que poda haber 'entregado' el lugar y la hora del encuentro con Gertel, del que saliera ileso esa maana, despus del cual se viera con Liliana Delfino. En un manuscrito en busca de editor redactado por Fernando Almirn, quien recoge los testimonios del ex-sargento del ejrcito, Victor Ibaez, participe del centro clandestino de detencin 'El campito', que funcionara en Campo de Mayo, relata que la cada de Santucho brot de una casualidad y que no provino de ninguna confidencia proporcionada por algn detenido. El suboficial de ejrcito recuerda que personal de la ESMA, al efectuar un control sobre la Avenida General Paz, cerca de Villa Martelli, recibe el sealamiento de una vecina de un edificio cercano donde 'se hacan reuniones con gente rara'. Como los marinos estaban fuera de su zona habitual de operaciones, 'le pasaron el dato al Ejrcito y Leonetti se manda para all con su patota', desencadenando el desenlace que se conoce. (Copia del original conseguida por el autor en mayo de 1997; su archivo -captulo XV, 'El ERP agoniz en Campo de Mayo'). Andersen prodiga ms confusin desligando a los Montoneros de la muerte de Jos Ignacio Rucci, atribuyendo el hecho a 'la gente de Lpez Rega', otorgndole sin embargo a los guerrilleros peronistas la propiedad de un 357 Smith & Wesson Magnum, que fue abandonado en el sitio en que perdi la vida Rucci, revlver que previamente un comerciante de Nueva York vendi a una azafata de Aerolneas Argentinas que cumpli 20

con un encargo de un amigo militar; (2) 'y que alguien se haba presentado en Ezeiza para recogerla' (?). Si ese revlver pudiera constituir una prueba, nadie sabe si fueron los Montoneros quienes lo perdieron en la huida, o si se le extravi a alguno de los cuatro guardaespaldas de Rucci que, desparramados en la vereda de Avellaneda 2953, entre Nazca y Argerich de la Capital Federal, trataron de repeler el ataque. Cabe precisar que la municin encontrada por la autopsia de Rucci provino de armas largas (escopetas y fusiles) y no de cortas (revlveres o pistolas). El juez Juan Carlos Liporace, entendedor de la causa, la cerr por carencia de elementos. (3) Como todo expediente judicial de un homicidio que ha sido archivado puede reabrirse ante la reaparicin de nuevos fundamentos de investigacin, es de esperar que Andersen cumpla con su deber y consiga el reinicio del sumario. El conocido periodista y ex-montonero Miguel Bonasso (4) se dice desconcertado por las alegaciones de Andersen, sin refutar casi nada. Llama la atencin que no haya rebatido las conjeturas de Andersen, montadas sobre trastabillantes indicios, basados en fuentes insolventes, y apoyados en un endeble ensamblaje de presunciones y premisas de un 'yankee' que apenas roz la piel de la Argentina, visitando Buenos Aires, particularmente en pocas de la guerra de las Malvinas, como recadero de la CIA. La muerte de Rucci fue uno de los yerros garrafales de los Montoneros, que reconocieron haber aniquilado una de las piezas del dispositivo de Pern, mecanismo del que tambin formaba parte Lpez Rega, a quien Andersen -hacindose eco de rumores trasegados desde la Embajada Estadounidense en la Argentina- adjudica la autora del asesinato del Secretario General de la CGT, faltndole cuales podran haber sido las razones para que el Ministro de Bienestar Social y secretario privado de Pern matara al lder sindical a quien el mismo Pern confiara el control del movimiento obrero, ambos enemigos acrrimos de los Montoneros, con los que competan en la disputa del poder. Para precisamente pesar en ella, los Montoneros creyeron que eliminando a Rucci forzaran la entrada en el crculo ulico de Pern, lo que produjo el efecto contrario. El patrn del justicialismo dio luz verde para que Lpez Rega echara a andar la 'Triple A'. Los Montoneros tardaran en darse cuenta que Pern haba decidido destruirlos como herederos y alternativa poltica para conducir el Movimiento Justicialista. All radica el mvil del crimen. Se asienta en la concepcin militarista de la lucha interna del peronismo que eligieran los Montoneros. En esa lgica, Pern cooper errneamente, malgastando sus favores en los sectores retrgrados de su movimiento, rompiendo su alianza con los radicales, lo que termin hundiendo el pas en el caos del que se sirvieron los militares para retornar al poder.

21

Pern calcul mal. Acaso pens que estaba lejos de la muerte, que no se desgastara y que eran vlidas las maniobras palaciegas para domar de un 'dedazo' a un dirigente indcil, al vrselas con miles de jvenes insertos en la sociedad poltica, dispuestos a pelear contra un lder que volva a los balcones de la Casa Rosada gracias a ellos, defraudndolos de inmediato. La voluntad de oponrsele de aquella manera, independientemente de sus funestos resultados posteriores, fue colectiva. No se trat de una iniciativa de la direccin montonera, desbordada por sus bases en la descomunal batalla de la Plaza de Mayo, el Da de los Trabajadores de 1974, despus que Pern los escupiera de 'imberbes'. Los que en justa medida reivindican a Rodolfo Walsh por su actitud de ruptura para con las consecuencias ltimas de esa estrategia - que desembocara en la derrota al instalarse la dictadura militar, prosiguiendo en una guerra frontal que llevaba al suicidio- deberan saber que el famoso periodista y escritor preconizaba una poltica an ms dura en el conflicto con Pern. De ese cruento desencuentro entre protagonistas centrales de aquellos captulos de la historia argentina no hay rastros en las reflexiones de Andersen. Nada sorprendente. Era imposible que todos los Montoneros tuvieran cabida dentro de la CIA. Un criterio poltico equivalente anim a los Montoneros en el 'ajusticiamiento' de Mor Roig, habiendo solo transcurrido dos semanas de la muerte de Pern el 1 de julio de 1974. Esa operacin buscaba desestabilizar un rgimen antiperonista, capitaneado por Mara Estela Martnez y Lpez Rega. En este marco, slo a Andersen se le ocurre que Lpez Rega, habiendo acaparado casi todo el gobierno, tena inters en incrementar sus discordias con los radicales que le retaceaban el apoyo para mantener el funcionamiento de las instituciones, mandando a las 'tres A' a que liquidaran a Mor Roig, un hombre histrico del radicalismo. La autora del atentado fue por lo dems confirmada por Roberto Quieto, en esa fecha nmero dos de Montoneros, ante el dirigente radical Enrique Vanoli, en circunstancias reconocidas por otros miembros de la UCR (Antonio Troccoli y Ricardo Yofr). (5) El manantial de los sealamientos de Andersen que pretenden trastocar estos episodios de la historia argentina es Robert 'Sam' Scherrer, un funcionario del FBI apostado en aquella poca en Buenos Aires, hoy 'postrado por una esclerosis mltiple y no est en condiciones de hablar'. (6) Surgen de las mismas aguas el brujuleo que Andersen ha exhumado sobre las finanzas de los Montoneros, las que, es pblico y notorio, jams sobrepasaron los 64 millones de dlares; como se sabe, arrancados a los hermanos cerealeros Juan y Jorge Born, 17 de los cuales fueron administrados y posteriormente birlados por el banquero argentino afincado en Nueva York, David Graiver. En un 'briefing memorndum' del departamento de Estado del 27 de abril de 1977, publicitado por Andersen, se pretende que el capital montonero 22

redonde los 150 millones de dlares, 85 de los cuales fueron recuperados por el Ejrcito en un cinematogrfico operativo realizado conjuntamente en Madrid, Ginebra y Buenos Aires; desconocindose por otra parte, al juzgarlas inexistentes, las relaciones entre David Graiver y los Montoneros, imprescindibles para entender el financiamiento de la guerrilla peronista. Es evidente que la literatura amasada por Andersen utiliza harina de un costal ajeno a la realidad. (7) Es otra la fuente invocada por Andersen para asegurar que Firmenich actu en consonancia con las Fuerzas Armadas al organizar la conferencia de prensa que puso trmino al cautiverio de Jorge Born, en un chalet ubicado en Libertad 244 de Martnez, en Buenos Aires. En tal incidente Andersen se vale de documentos judiciales que estuvieron bajo control del fiscal Juan Martn Romero Victorica -quien se ocup de acusar a Mario Firmenich despus de su rendicin brasilera del 12 de febrero de 1984, y de concertar el reparto de la indemnizacin del Estado a los herederos de David Graiver, entre stos y los hermanos Born- un magistrado que perdi los pedales por su odio oligrquico hacia los Montoneros, cuestionado en el parlamento nacional por la parcialidad de sus manejos. Como acostumbraban los Montoneros, y muchos otros grupos insurgentes de Amrica Latina cuando tenan que realizar una conferencia de prensa mtodo del que se supo tambin servir el ERP- se arrendaba por una jornada locales para fiestas con el pretexto de un gape familiar, permitiendo de ese modo el encuentro de los periodistas con los guerrilleros sin poner en peligro las propias infraestructuras, encubiertas en la legalidad o en identidades apcrifas de sus combatientes. Buscando una de esas fincas, los Montoneros descubrieron un anuncio en una confitera de la calle Maip de Buenos Aires, ofreciendo la locacin de un inmueble, cuyo dueo result ser Nelson Romero, quien all viva con su mujer Laura Iche, a donde concurra Rodolfo Silchinger, cuado de Romero, personas que se supo mucho tiempo ms tarde, estaban relacionadas con el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE). Minutos antes que la ilusoria empresa locataria iniciara la seudorecepcin, Laura Iche sali en busca de Silchinger y Romero, hacindolos entrar, siendo los tres inmovilizados por los guerrilleros que los condujeron al segundo piso de la residencia, lejos de la mirada de la prensa, que arrib posteriormente acompaada por dos periodistas enrolados en los Montoneros, Francisco Urondo y Luis Guagnini. Todos estos precedieron a Jorge Born, trasladado desde la 'crcel del pueblo' ubicada en las cercanas; y de Firmenich. La coincidencia de haber realizado esa conferencia de prensa en ese lugar, dado los antecedentes de los habitantes permanentes, es fortuita. Estuvo condicionada por la casualidad del hallazgo de una ocasin propicia, en virtud de la proximidad de la 'pinturera' donde se mantena a Jorge Born privado de su libertad. No sirvi ni para ahogar el acontecimiento 23

propagandstico de los Montoneros -que platicaron con medios escritos y televisivos internacionales, teniendo a Jorge Born como testigo- ni pudo ser explotado por la represin, que buscaba afanosamente pistas para impedir el pago del suculento rescate. No influy en las cadas de Francisco Urondo y Luis Guagnini, el primero baleado por la espalda, el segundo raptado y desaparecido, acaecidas bastante tiempo despus y en otras zonas; como tampoco en la suerte del equipo que se encarg de la realizacin del operativo, que dej el lugar sano y salvo. Andersen no contempla en sus disquisiciones el significado de un factible arresto de Firmenich en esas circunstancias, admisible si era monitoreado por las Fuerzas Armadas, las que no hubieran dudado en ofrendarlo a cambio de los rditos polticos que hubieran sacado de su captura. Andersen omiti dedicar algn prrafo a la conducta estoica del primer grupo econmico del pas de entonces, el cual a pesar de sus notorias influencias entre los militares, soport durante casi un ao el secuestro de dos de sus directivos, desembolsando una suma descomunal, secuestro que en su tramo final apareca presuntamente comandado por un infiltrado del Ejrcito en la jefatura de los Montoneros. En su reportaje antes evocado, Bonasso dice que el libro de Andersen 'agrega un dato, hasta ahora indito: Carlos Menem lo saba cuando lo indult junto a los comandantes en jefe', en relacin a que secretamente el Presidente estaba al corriente de la pretendida servidumbre de Firmenich para con el Ejrcito, al acordarle su gracia ya fines de 1990, un desconocimiento informativo si se lo toma por una confidencia ignorada para esa fecha. Se ha visto que, las acusaciones pblicas de Andersen contra Firmenich arrancan en 1987; antes, en forma de artculos, hoy en un libro. De la misma manera que pude reconstruir algunos entretelones y rescatar del anonimato a los mrtires montoneros que participaron en los 'ajusticiamientos' de Rucci y Mor Roig en escritos anteriores, dando cuenta de logros y desaciertos de ellos y muchos otros, summosle ahora el dato verdaderamente indito que Menem tambin indult a quien con documentos falsos alquil por unas horas esa casa en el barrio de Martnez. Este viejo militante peronista camina estos das por alguna capital de este mundo, al igual que otro indultado, quien supervis la seguridad de la conferencia de prensa que all tuvo lugar, 'reduciendo' a los dueos del chalet, y asegurando la llegada y partida de Jorge Born y Mario Firmenich, y la entrada y salida de los periodistas invitados. Estos dos argentinos sobrevivieron a los campos de concentracin de la dictadura con este secreto bien guardado y, dicho sea de paso, no fueron detectados por el fiscal Juan Martn Romero Victorica en su cruzada judicial antimontonera en la posterior transicin democrtica, nombres de 24

los que Firmenich no hizo uso en el informe que pudo haber remitido a los oficiales del Ejrcito que comandaban la infiltracin, siguiendo la lgica de Martin Edwin Andersen; si no, tampoco se entiende como esos dos excompaeros suyos fueron ao despus liberados por las Fuerzas Armadas de los centros clandestinos de detencin. Queda por tanto dicho; una vez ms, por si haca falta, que ni ellos ni sus miles de compaeros que participaron de la frustrada odisea revolucionaria que quiso transformar la Argentina desde el peronismo en esos aos, han trabajado para la SIDE ni para la CIA. El mensaje de Andersen, o el de sus intoxicadores, persigue por elevacin a las nuevas generaciones de jvenes argentinos. Los exhorta a ser precavidos y a tener cuidado. Los previene contra la bsqueda de las utopas. Formula una clara advertencia contra la rebelda innata de la juventud, y amenaza con reprimir el espritu crtico de quienes acceden a la vida adulta. Recomienda dejar de lado pasar revista seriamente al pasado y asumir los riesgos en la prctica que entraa imaginar un futuro mejor. Porque a la larga -dira el esclertico espa norteamericano-, los servicios de inteligencia extranjeros terminan pudrindolo todo, entre traiciones y conspiraciones. -------------------------------------------------------------------------------Notas (1) 'Expreso', junio de 1987, 'El Periodista', marzo de 1989, revistas circulantes en Buenos Aires. Bajo el ttulo 'Dossier Secreto', el libro de Martin Andersen apareci en Argentina a fines de 1993, editado por 'Planeta'. La fuente principal de ese libro, como se ha dicho, fue el agente de inteligencia de los Estados Unidos destacado en Buenos Aires, Robert Scherrer, que muri dos aos ms tarde, exactamente en 1995. Pero el 11 de febrero de 1999 fue portada en la prensa internacional el oscuro papel de este Scherrer en las guerras de baja intensidad de Amrica Latina al desclasificarse algunos documentos secretos norteamericanos sobre el 'Plan Condor' urdido por el tirano chileno Augusto Pinochet, en colaboracin con las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Ha quedado por tanto impreso que Scherrer era un confidente e informante de la satrapa chilena, liderazgo del abominable 'Plan Condor'. De all aliment Martin Andersen su teora conspirativa y aberrante sobre los aos de plomo en la Argentina. La historia orina sobre su tumba. (2) 'Noticias', Argentina, 22 de noviembre de 1992. (3) 'Somos', Argentina, 16 de octubre de 1981. (4) 'Pgina 12', Argentina, 25 de abril de 1993. (5) 'Clarn', Argentina, 18 de octubre de 1992. (6) 'Pgina 12', Argentina, 25 de abril de 1993. 25

(7) 18 documentos confidenciales del Departamento de Estado en Washington sobre el 'caso Graiver' y las finanzas de la guerrilla de los Montoneros fueron repartidos por Martin Andersen a periodistas argentinos en Buenos Aires durante 1990. (*) Escrib esta crnica en 1993. Fue dedicada al extinto periodista uruguayo Ernesto Gonzlez Bermejo, el primer entrevistador de los grupos armados que daran origen a los Montoneros. Se public en Argentina en 1999, como uno de los anexos de la segunda edicin de Montoneros, final de cuentas, libro del que soy autor, editado inicialmente en 1988 por Puntosur, reeditado en 1999 por La Campana, actualmente agotado. Se trata de la resumida versin en castellano de mi tesis de doctorado en ciencias sociales, que obtuve en la Universidad de Ginebra el 21 de noviembre de 1988. El contenido viene a cuento por las imputaciones de haber cooperado voluntariamente con la dictadura militar formuladas contra algunos sobrevivientes de la jefatura montonera por voceros del rgimen de las Fuerzas Armadas que perpetraran un genocidio en Argentina, aparentemente recogidas por el juez federal de Buenos Aires, Claudio Bonado, quien viene de dictar ordenes de detencin que conciernen a Mario Firmenich, Roberto Perda y Fernando Vaca Narvaja. La verdad histrica reflejada en este artculo se mantiene inclume y ha sido posteriormente confirmada por la apertura de los archivos federales suizos sobre los Montoneros, como diera cuenta en mi investigacin periodstica aparecida en la revista argentina 'Veintitres', el 26 de diciembre de 2002. La persecucin lanzada contra Mario Firmenich por el gobierno ilegal instaurado en la Argentina a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, con pedidos secretos de captura documentados por la polica helvtica, echan por tierra que el citado fuera un colaborador de los militares. Por otra parte, las memorias que acaba de sacar el alto dirigente del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), Enrique Gorriarn Merlo, tituladas 'De los Setenta a La Tablada' (Planeta, Catlogos, Buenos Aires, 2003) eximen a Firmenich y a los Montoneros de cualquier responsabilidad en la cada del lder del ERP, Roberto Santucho, rebatiendo lo apuntado por Mara Seoane al respecto en su libro 'Todo o nada' (Planeta, Argentina, 1991), reiterando a su vez el rechazo a las pretendidas alegaciones en ese errneo sentido del estadounidense Martin Edwin Andersen, debidamente desmentidas en esta nota, no obstante repetidas por l estos das en el diario 'La Nacin' de Buenos Aires del sbado 16 de agosto de 2003. Por cierto la fuente principal Andersen sigue siendo la misma que antes, el fenecido Robert Scherrer, un ex-agente del FBI que revistara en la embajada estadounidense en Argentina, con el cual dice que habl y cruz dos cartas, quien paradjicamente no dejo constancias escritas en la CIA 26

de sus descubrimientos sobre Firmenich, a la que deba notificar, no hallandose nada en los archivos que ya han sido desclasificados para esta fecha. La ausencia es llamativa si se la contrasta con los inquietantes informes de la propia CIA sobre Scherrer, enlace norteamericano con el Plan Condor pergeado por Augusto Pinochet para coordinar la represin en el Cono Sur, constituyndolo en una fuente desconfiable para atribuirle veracidad a sus informaciones sobre los movimientos polticos de oposicin a las dictaduras que asisti como espa a las ordenes de los servicios de inteligencia de su pas. En esta irnica 'CIA de los Montoneros', adems de disecar los despropositos de Andersen, se anunciaba tambin una avalancha de nuevas acusaciones contra Firmenich que jamas tomaron carcter pblico. A las conexiones con el derrumbe del Banco Ambrosiano en Italia, vinculadas al Vaticano, Licio Gelli y la mafia, se sumaban las relacionadas con un grupo de cubanos encabezados por Ral Castro, hermano de Fidel, junto a sandinistas y montoneros, todos presuntamente implicados en el trafico de drogas. Estas estrambticas elucubraciones nunca se concretaron. Ninguna otra versin de similar naturaleza se ha difundido desde entonces como para corregir la conviccin expuesta en mi libro y en la tesis de doctorado que lo sostuviera, subrayando que los Montoneros fueron destruidos por sus propios errores, los cuales despuntan en el mal manejo del enfrentamiento que les planteara Pern desde 1973. Sigue siendo evidente que las razones de la derrota de los grupos armados peronistas no radican en agentes ni motivos externos. Tampoco en la supuesta infiltracin de las Fuerzas Armadas entre sus filas, o en una 'oveja negra' que se pas de bando, la que algunos siguen buscando sin xito a 30 aos de los hechos. Todo eso es fruto de la imaginacin malsana de los enemigos del pueblo argentino. * Juan Gasparini es periodista y escritor, su ltimo libro es 'Mujeres de dictadores', de Editorial Pennsula, 2002 Fuente: Rebelion

Entrevista de Gabriel Garca Mrquez a Firmenich (parcial) Del libro de Eduardo Anguita y Martn Caparros "La Voluntad". Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, Tomo III Abril de 1977. En esos das, Gabriel Garca Mrquez se encontr en algn lugar del mundo con Mario Eduardo Firmenich y lo entrevist. - Hola, dice dndome la mano. 27

- Soy Mario Firmenich. - Como decir: el secretario general del Movimiento Montonero, el hombre ms buscado por las fuerzas represivas de Argentina y uno de los ms perseguidos por los periodistas del mundo... - Ya hace un ao que la junta militar presidida por el general Jorge Videla est en el poder en Argentina, le digo. Mi impresin personal es que este lapso le ha bastado para exterminar la resistencia armada. Entonces ustedes, los montoneros, no tienen nada que hacer, al menos en el terreno militar. Estn liquidados. Mario Firmenich no se inmuta. Su respuesta es seca e inmediata: - Afn de octubre de 1975, cuando todava estaba en el gobierno Isabel Pern, ya sabamos que se dara el golpe dentro del ao. No hicimos nada para impedirlo porque, en definitiva, tambin el golpe formaba parte de la lucha interna en el movimiento peronista. Hicimos en cambio nuestros crculos de guerra, y nos preparamos a soportar, en el primer ao, un nmero de prdidas humanas no inferior a 1500 bajas. Nuestra previsin era sta: si logramos no superar este nivel de prdidas, podamos tener la seguridad de que tarde o temprano venceramos. - Qu sucedi? - Sucedi que nuestras prdidas han sido inferiores a lo previsto. En cambio, en el mismo perodo, la dictadura se ha desinflado, no tiene ms va de salida, mientras que nosotros gozamos de gran prestigio entre las masas y somos en la Argentina la opcin poltica ms segura para el futuro inmediato. - Es una respuesta cortante, precisa y elocuente. Con todo no me convence mucho. Tengo la impresin de que el suyo es un optimismo calculado. Se lo digo: Soy optimista y me gusta la gente optimista, pero de las personas que son demasiado optimistas, desconfo. Por qu no pensar, por ejemplo, que tambin los militares han calculado por anticipado esas prdidas? Hay previsiones que nadie conoce. Probablemente ellos tambin piensen haber vencido, no? Firmenich admite esta posibilidad, pero la rebate muy rpidamente. - Los militares deben haberse hecho la idea de conseguir, entre marzo y diciembre de 1976, el aniquilamiento de cualquier fuerza organizada que les fuera adversa y de poder dedicarse despus, en 1977, a dar caza a los ltimos ncleos dispersos. Ms que clculos concretos eran puras hiptesis 28

polticas: tal vez ni ellos lo han credo realmente. Y si luego lo han credo, peor para ellos; porque esto significa que no conocen la dialctica de treinta aos de historia del peronismo. - No obstante tanta demostracin de lucidez poltica, yo an no logro evitar la impresin de estar hablando, sobre todo, con un hombre de guerra. En efecto, Mario Firmenich ha tenido muy poco tiempo en su vida para dedicarse a otra cosa que no sea la guerra, desde que naci en 1948 en Buenos Aires. El hijo de un agrimensor que se diplom en ingeniera de edad adulta; tpico producto del sector medio argentino de funcionarios p. blicos. En 1955, a la cada de Pern, Mario Firmenich tena apenas siete aos... Hasta este momento han habido en Argentina, en menos de 22 aos, 14 presidentes de la repblica y ninguno ha llegado a finalizar el perodo previsto. El general Aramburu, el hombre que haba echado del poder a Pern, estuvo en el silln cuatro aos. Luego se retir a la vida privada y se encerr en un departamento de la calle Montevideo N 1053, octavo piso, en Buenos Aires, permaneciendo aparentemente lejos de cualquier actividad poltica. Pero el 29 de mayo de 1970, dos jovencitos vestidos con uniformes militares lo detuvieron en su casa, a las nueve de la maana, con el pretexto de asegurar mejor su proteccin. Aramburu fue conducido a una vieja chacra en la periferia de Buenos Aires, procesado, condenado y fusilado. Mario Firmenich, que entonces tena 22 aos, haba formado parte del mismo comando que cumpli la operacin Aramburu. Pero no haba entrado en la casa de Aramburu. Haba quedado sobre la vereda de enfrente, vestido de oficial de polica, para vigilar que nadie viniese a desplazar la camioneta sobre la cual haban proyectado transportar al general y que no haban logrado estacionar bien. Antes de esa empresa, haba participado en 17 operaciones, pero su nombre no lo conoca nadie. El movimiento estaba compuesto entonces por slo 10 personas y Mario Firmenich era el tercero en orden jerrquico. Por eso es que digo que su formacin y su experiencia han sido sobre todo guerreras; ms, cuando le observo que, segn mi opinin, lo que le falta a los Montoneros es la capacidad para manejar opciones polticas y que en la cabeza no tienen ms que el aspecto militar del problema, y que, en mi opinin, la solucin militar es la ltima y arriesgadsima alternativa que les queda. Pero no, no es cierto, es todo lo contrario, me contesta rpidamente. Uno de los trazos caractersticos de nuestra guerra revolucionaria es que no ha sido el foco guerrillero el que genera el movimiento de masas; es el movimiento de masas el que precedi a la guerrilla y eso hace un buen cuarto de siglo. El movimiento de masas en Argentina empez en 1945 y 29

el movimiento armado recin en 1970. En sntesis, su idea es que el movimiento de masas del peronismo va adelante empujado por la misma dinmica de su propia conciencia y a veces hasta antecede a la vanguardia poltica. Dice que este movimiento se da como objetivo la bsqueda de la justicia social, la independencia econmica y la soberana poltica en Argentina. Es antiimperialista y antioligrquico, y as como ha logrado durante 25 aos actuar sin vanguardia poltica, eso mismo lo ha transformado tambin en antiburocrtico, consecuencia de la traicin de los burcratas. - Hemos llegado a la lucha armada slo cuando se agotaron todas las otras posibilidades de lucha poltica, dice. En determinado momento no tuvo ms sentido el voto, ni el voto en blanco ni el proyecto de golpe de Estado populista, ni tampoco las tres sucesivas experiencias tentativas de guerrilla rural. Todas prematuras. No tuvo ms sentido ni siquiera el retorno poltico de Pern. Quiero decir: el proceso no ha comenzado con Montoneros; los Montoneros han sido su inevitable consecuencia. Ms an, la decisin de lanzarse a la lucha armada. Ha sido en s misma una poltica de masas. - Me toca en la conversacin que tuvimos, el tema que quiz lo ha atrado ms, ha sido el de la modalidad absolutamente original que tiene la guerra en la ciudad. Firmenich est persuadido de que el hecho de no poder disponer de zonas liberadas, en vez de obstaculizar, facilita al revolucionario la conduccin poltica de las masas. - Es decir, mientras el Ejrcito est obligado a quedarse encerrado en sus cuarteles, los Montoneros estn en todas partes y nadan dentro de las masas como el pez en el agua. Es un ejrcito, el de los Montoneros, que tiene todas sus fuerzas en territorio enemigo; un ejrcito que se desarma todas las noches cuando sus militantes vuelven a casa para dormir pero que sigue estando intacto y alerta, an cuando sus soldados duermen...

LA AUTOCRITICA DE FIRMENICH (1995) El martes 2, el lider de Montoneros, Mario Firmenich, se presento en el programa televisivo "Tiempo Nuevo" del periodista Bernardo Neustadt, para hacer la autocritica de la organizacion. Montoneros fue una de las organizaciones armadas peronistas que lucharon por el regreso del general Juan Peron, concretado en 1973.

30