Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Ensayos. Doctorado. Linguistica. Globalizacion y Educac. American Androgogy University

Ensayos. Doctorado. Linguistica. Globalizacion y Educac. American Androgogy University

Cargado por

justoortizDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Ensayos. Doctorado. Linguistica. Globalizacion y Educac. American Androgogy University

Ensayos. Doctorado. Linguistica. Globalizacion y Educac. American Androgogy University

Cargado por

justoortizCopyright:

Formatos disponibles

American Androgogy University

DOCTORADO

CURSO: LINGSTICA ENSAYO: GLOBALIZACIN Y EDUCACIN

Estudiante: JUSTO WALBERTO ORTIZ SEVILLANO

D.N.I.: 5219881 Cdigo: A00000000001412

Febrero 2012

Ensayo

GLOBALIZACIN Y EDUCACIN Sin exagerar, la mayora de la gente sabe que Globalizacin no es sinnima de internacionalizacin. En sentido estricto es el proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria. Es un fenmeno nuevo porque slo en las dos ltimas dcadas del siglo XX se ha constituido un sistema tecnolgico de sistemas de informacin, telecomunicaciones y transporte, que ha articulado todo el planeta en una red de flujos en las que confluyen las funciones y unidades estratgicamente dominantes de todos los mbitos de la actividad humana. As, la economa global no es, en trminos de empleo, sino una pequea parte de la economa mundial. Pero es la parte decisiva. De la misma manera, La educacin, en el momento actual, tendr que ser entendida como problema econmico-social. Palabras de Maritegui que contrasta con mirada aguda una realidad inobjetable, tan contrapuestas a las de sociedad postindustrial, era tecnocrtica, sociedad posburguesa, postmoderna, fin de la historia, mundializacin, globalizacin, etc.; todo un glosario lanzado con el fin de aniquilar el anlisis cientfico del desarrollo de las sociedades. Precisamente, Globalizacin es uno de los trminos ms usados, con connotaciones casi mgicas pues todo lo explica y justifica, y apacigua la carga moral de quienes por amor a su pas venden ste al devorador capital forastero. No pocos lo conciben como un proceso aislado, fuera de toda comprensin cientfica y del control de las sociedades y los hombres; cuando debe entenderse en el proceso histrico y en las condiciones actuales del capitalismo y su modelo neoliberal, de desarrollo cientfico y tecnolgico, del papel del mercado mundial, los flujos y salidas del capital, la flexibilizacin del proceso productivo, la erosin del poder del Estado-nacin, la

eliminacin de fronteras, la privatizacin de los servicios pblicos, su cultura de alienacin, pragmtica, consumista e individualista, etc. Para justificar todo este orden se le atribuye al desarrollo cientfico y tecnolgico ser fuente de los cambios, cual leyes universales al margen de las leyes econmicas y sociales. El resultado es que el individuo y los pases terminan ajustando sus vidas y conductas al poder de estos imperativos universales, que en el fondo es la servidumbre ante los grandes dueos del planeta y sus monopolios transnacionales. -La globalizacin no es una nueva categora, tendencia o nueva forma histrica de las relaciones sociales de produccin, sino una nueva manera de designar un proceso de larga data sistematizado en el propio Manifiesto Comunista de 1848, que en la actual situacin histrica concreta se le denomina Globalizacin Neoliberal. Pongamos en claro que no se trata de una nueva fase en el desarrollo del capitalismo, pero si una de nueva etapa cualitativamente nueva y superior en el desarrollo de la internacionalizacin del capital, de un fenmeno objetivo en una etapa del proceso de expansin internacional del capital financiero. Decamos que no puede ser visto como un fenmeno aislado y de manera

unilateral, sino necesariamente considerando la accin misma de las leyes econmicas del sistema, su naturaleza contradictoria. En pocas palabras estaramos hablando del accionar de la ley internacionalizadora del capital que supone su desarrollo a nivel transnacional de concentracin, cuya forma dominante y sujeto fundamental son los monopolios dirigidos por la burguesa financiera y comercial transnacional; esto presupone el establecimiento de relaciones de opresin, desigualdad e injusticias frente a pueblos y pases o lo que es tambin la manifestacin de la ley del desarrollo desigual inherente al capitalismo en su fase imperialista. Resumiendo, globalizacin: es el proceso de internacionalizacin de las relaciones capitalistas de explotacin. Para conservar este sistema expoliador capitalista, sus defensores predican que la globalizacin trae los mayores beneficios y oportunidades para todos en tanto se sometan al principio neoliberal universal de la eficiencia y competitividad. Discurso que slo

busca desmovilizar a los pueblos oprimidos, encubrindoles las inequidades de una sociedad de clases por un falso progreso hacia una sociedad homognea donde todos sern favorecidos. Semejante mundo de ensueo evidentemente contrapuesto a las secuelas de la

globalizacin neoliberal que ha profundizado las diferencias sociales, va destruyendo aceleradamente las condiciones naturales para la vida, los valores y lazos solidarios, provocando la prdida de identidad al despojar a los pueblos de su cultura y tradicin histrica, imponindoles el pensamiento nico de conductas pragmticas e individualistas, gobiernos y pactos sometidos a su estructura de lucro y dominacin. Ah tenemos los tratados comerciales (el ALCA y actualmente el TLC) impuestos a pases pobres como Colombia, incapaces de competir con la alta tecnologa, el monopolio casi total de la propiedad intelectual y los inmensos recursos financieros de los pases ricos como el imperialismo norteamericano. A esta forma de sometimiento se aaden adems la invasin cultural agrediendo a la identidad y costumbres populares, la explotacin de la mano de obra barata, la especulacin financiera, la fuga de capitales, todo para proteger la inestabilidad monetaria y sostener su enorme dficit fiscal y comercial. A propsito, el comercio internacional no ha sido el instrumento para el desarrollo de los pases pobres, que son la mayora; en stos vive el 85% de la poblacin mundial, pero su participacin en la actividad comercial es slo un 25%. De estas enormes asimetras y graves reveses padecidos por la humanidad a consecuencia de la globalizacin neoliberal, los datos resultan innumerables; por ejemplo hace 25 aos 500 millones de personas pasaban hambre, hoy 800 millones. En los pases pobres 150 millones de nios se encuentran con bajo peso al nacer, producindose las mayores muertes y el subdesarrollo mental y fsico. La mortalidad infantil en menores de 1 ao es 12 veces superior a la de pases ricos. En el mundo 325 millones de nios no pueden asistir a la escuela y 2 millones se ven forzados a prostituirse. 33 mil nios mueren en el tercer mundo por enfermedades curables. Casi 2 terceras partes de la humanidad no cuentan con telfono. Los pases del frica cuentan con el 87% de analfabetos, Amrica Latina con ms de 40 millones de iletrados que suman a los otros miles de millones en el planeta. Este es el prodigioso mundo de la globalizacin, divinizado por los explotadores que nos lo presentan bajo la envoltura de sistema democrtico, libre mercado y defensa de la libertad. Slo con el anlisis del proceso histrico mundial puede ser comprendida, de manera real, la existencia y racionalidad de la globalizacin neoliberal; exactamente, lo mismo sucede con la educacin, responsable de la formacin de hombres, pero cuya actuacin en la realidad responde a los intereses del proceso del sistema y de la clase dominante.

Revisemos algunos datos. Menos del 60 % de nios que ingresan a la escuela de nuestro pas terminan la primaria. La tasa de repitencia de nios de pases pobres es de 2 a 5 veces mayor que la de los nios de pases ricos, si a esto agregamos las altas cifras de desercin sobretodo en las reas rurales. La imposicin de proyectos educativos enajenantes y de una cultura explotadora que no corresponde a los componentes sociales y culturales de las mayoras. La formacin no cientfica, acrtica, incapaz de fomentar la conciencia nacional, elitista y discriminatoria. A esto se suma la defectuosa formacin magisterial, las insuficiencias salariales, de capacitacin y la inadecuada infraestructura para una buena calidad educativa. Razones por las cuales es importante describir el proceso de la realidad educativa dentro de la estrategia de dominacin capitalista y su etapa de globalizacin neoliberal, basada en la manipulacin ideolgica-cultural para lograr una formacin apoltica, acrtica, domesticada y desinteresada de los problemas nacionales, que le permita implementar pasivamente sus orientaciones y polticas. Decimos por eso que la crisis de la educacin obedece a problemas estructurales de larga data, pero que se han agravado en las ltimas dcadas caracterizadas por la sobreexplotacin y expoliacin a que fueron sometidos los pueblos, el saqueo de los recursos naturales, la prdida de derechos sociales de los trabajadores, la apertura indiscriminada al capital transnacional, las privatizaciones e imposiciones de regmenes autoritarios y entreguistas; es decir, la implementacin del modelo neoliberal. Dos son los criterios para la educacin utilizados por el neoliberalismo. Por un lado el ahorro fiscal y achicamiento del Estado en lo concerniente a los servicios, promoviendo su privatizacin, hacindola ms selectiva, destruyendo su carcter pblico, gratuito y universal. En segundo lugar la dirige en los carriles de su concepcin mercantilistaempresarial, sometindola al libre mercado, a la formacin individualista y utilitaria. En esta lgica del marco de globalizacin neoliberal, bajo el disfraz de la modernidad se han impuesto a los gobiernos sumisos reformas educativas cuyos objetivos se inscriben en el logro de hacer ms eficiente el capital humano, cual si fuera el manejo de una empresa. En Colombia, igual que las instituciones de otra ndole de esta nacin y sociedad agotadas, la educacin se encuentra colapsada. Analicemos slo algunas cifras e informes presentados por la UNESCO y el INEI Desde los 90 somos el pas de Amrica Latina que

destina el menor porcentaje del PBI en gastos sociales, no superando el 4% para la educacin. Ms de la mitad de colombianos vive en la pobreza. Un 30% del sector pobre y extrema pobreza no tiene acceso a ningn nivel educativo. La tasa de mortalidad infantil es una de las ms altas en Amrica Latina (30 mil por nacidos vivos). Ms de la mitad de los nios menores de 5 aos sufren de anemia. Para la educacin inicial el Estado slo puede dar cobertura al 3% de menores de 2 aos y al 57% en nios de 3-5 aos. Mientras que para la secundaria entre nios de 12-16 aos, la cobertura en zonas rurales atiende al 44.7% y en zonas urbanas al 98%. En pleno siglo XXI el analfabetismo es de 12%, mientras, por otro lado, el pago de la deuda externa es de $4,3200 millones. Del total de centros educativos slo la mitad se encuentra en adecuadas condiciones. De la mayora de concursos educativos internacionales terminamos ocupando los ltimos puestos. El Estado slo invierte $ 65 (pesos) por alumno en la bsica, en comparacin con los $1,158 de Argentina o los $5,371 de los EEUU (nuestro competidor en el TLC). La dramtica situacin del magisterio ante el abandono de Estado. En la cabeza de los neoliberales calidad es sinnimo exclusivo de ms horas de estudio o de informtica y procesadores. La

educacin superior no escapa de esta visin lucrativa, pues cual proliferacin empresarial y de garaje que certifican programas de muy baja calidad.. En un listado mundial de las 500 mejores universidades hay 4 brasileas, 1 de Mxico, Argentina y Chile, todas ocupando los ltimos lugares; ninguna peruana y colombiana. La vigente Ley General de Educacin de nuestro pas, (Febrero 8 de 1994) de corte transformista y humanizadora, por negligencia y falta voluntad poltica, sta no ha podido desarrollarse de forma democrtica y cabal, porque hoy todas las iniciativas legislativa al respecto se enmarcan bajo los criterios propios del mercado, pues a los profesores les asigna un rol de trabajadores manuales, la enseanza se reduce en un conjunto de insumos y los alumnos son los clientes; adems slo dice garantizar la universalidad de la educacin para el nivel bsico dejando a la deriva a la superior universitaria y no universitaria. Un anlisis de tan calamitosa situacin nos seala que los propsitos del neoliberalismo son eliminar la autonoma educativa, acabar con el carcter pblico y los principios de universalidad, gratuidad y calidad, debilitar el apoyo pblico, socavar la solidaridad social y convertir finalmente la educacin en un sistema privado. Para resolverla preguntmonos qu tipo de educacin queremos? y para qu tipo de pas? Creemos que debemos

tomar lo ms avanzado del conocimiento y de las ciencias siempre y cuando se inserten a la realidad del pas y a sus objetivos. Sabemos que nuestra educacin adolece de una crisis que es la expresin de contradicciones an no resueltas, entre las principales tenemos por un lado la necesidad del pas y la sociedad para lograr una educacin de calidad al servicio de las mayoras, y por otro la incapacidad de las clases dominantes para hacerla viable. Por eso, debemos seguir en la lucha en defensa de la educacin pblica, gratuita y de calidad, planteando un Proyecto educativo Nacional sustentado sobre la base de un Proyecto de Nacin, que sea expresin de las grandes mayoras, que finalmente son las gestoras de las grandes transformaciones sociales. Todo responde, finalmente a los propsitos de la burguesa que manipula la realidad para develar un supuesto orden nuevo con la globalizacin y hacer creer que el capitalismo es el nico y mejor de los mundos posibles. Creemos que el problema no pasa slo por definir acadmicamente el asunto, sino por atender los problemas cardinales del pensamiento revolucionario: el de la forma capitalista imperialista en que se da la globalizacin, acerca de las fuerzas motrices y de las contradicciones a resolver. Con la verdad sabida de lo que fundamentalmente se ha globalizado es la exclusin, explotacin y el malestar social ante este sistema irracional, injusto e insostenible; la batalla tambin pasa por desenmascarar el carcter monoplico transnacional del capitalismo y su proceso de rupturas de barreras nacionales, econmicas, Estados, justicias, culturas e identidades que le obstaculizan su libre desarrollo. La tarea impostergable que no queda por hacer es la de someter a crtica la ideologa imperialista de la globalizacin, estudiar al capitalismo contemporneo y esclarecer las circunstancias histricas concretas en que se desenvuelve la lucha de las fuerzas revolucionarias; desarrollando las distintas expresiones de resistencia, luchas y organizacin popular, solidarizndonos activamente con la lucha de los pueblos por su liberacin y trabajando por construir un nuevo mundo justo, solidario, soberano. Un mundo humanamente socialista.

BIBLIOGRAFIA

Manuel Castells, "La era de la informacin: economa, sociedad y cultura", tres volmenes, Mxico: Siglo XXI Editores, 1999 (original en ingls, Blackwell, 1996 -1998) "El sur en el nuevo sistema mundial", Bogot: Universidad Nacional, IEPRI, 1999 Gilberto Dupas "Economa global e exclusao social", Sao Paulo: Paz e Terra, 1999 Fabio Duarte, "Global e local no mundo contemporneo", Sao Paulo: Editora Moderna, 1998 Jordi Borja y Manuel Castells "Local y global. La gestin de las ciudades en la era de la informacin", Madrid: Taurus, 1997

Diego Achard y Manuel Flores (eds) "Gobernabilidad. Un reportaje de Amrica Latina", Mexico: PNUD-FCE, 1995 PNUD, "Desarrollo humano en Chile 1998. Las paradojas de la modernizacin", Santiago de Chile: PNUD, 1998 PNUD "Desarrollo humano en Chile 1996", PNUD, 1996. Santiago: PNUD, "Desarrollo humano en Bolivia 1998", La Paz: PNUD.

También podría gustarte

- Ugarte Cataldo J - Derechos Fundamentales, Tutela y TrabajoDocumento503 páginasUgarte Cataldo J - Derechos Fundamentales, Tutela y TrabajoNicolás Alonso Troncoso100% (1)

- Tendencias Futuras en El DODocumento17 páginasTendencias Futuras en El DOSergioAstoSilva100% (8)

- Lechner La Crisis Del Estado en América Latina RMS PDFDocumento39 páginasLechner La Crisis Del Estado en América Latina RMS PDFRodrigo Gomez100% (1)

- Aspectos Laborales y Contables Sobre Trabajadores DestajerosDocumento4 páginasAspectos Laborales y Contables Sobre Trabajadores DestajerosGerald Saez PomaAún no hay calificaciones

- Gianfranco Bettin - Los Sociologos de La CiudadDocumento252 páginasGianfranco Bettin - Los Sociologos de La Ciudadastraea309Aún no hay calificaciones

- Taller 3 de SocialesDocumento4 páginasTaller 3 de SocialesJulio BolañosAún no hay calificaciones

- Exposicion Unidad 2 Dinamica SocialDocumento25 páginasExposicion Unidad 2 Dinamica Socialsaul adrielAún no hay calificaciones

- El Marxismo en Tiempos de Marx (Historia Del Marxismo, Vol I) - Versi N DigitalDocumento211 páginasEl Marxismo en Tiempos de Marx (Historia Del Marxismo, Vol I) - Versi N DigitalMicaela FariaAún no hay calificaciones

- Resumen Solari, Franco y JutkiwitzDocumento31 páginasResumen Solari, Franco y JutkiwitzFelipe Ulloa PincheiraAún no hay calificaciones

- Ventajas y Desventajas Del CapitalismoDocumento2 páginasVentajas y Desventajas Del CapitalismoRolando OstaizaAún no hay calificaciones

- El Dinero y Sus UsosDocumento3 páginasEl Dinero y Sus UsosRossman Quispe MelgarAún no hay calificaciones

- Los Regímenes Autocráticos TradicionalistasDocumento3 páginasLos Regímenes Autocráticos TradicionalistasAntonio Jose Chavez VillalbaAún no hay calificaciones

- Ejemplos de DialécticaDocumento26 páginasEjemplos de Dialécticajuan jua tarazona tuctoAún no hay calificaciones

- Resumen Final de Doctrina SocialDocumento20 páginasResumen Final de Doctrina SocialTuchi FerreyraAún no hay calificaciones

- Tarea 6Documento4 páginasTarea 6Adriana CruzAún no hay calificaciones

- El Brasil de Pedro IIDocumento14 páginasEl Brasil de Pedro IIignacio almadaAún no hay calificaciones

- ResumenesDocumento272 páginasResumenesFabiana GonzálezAún no hay calificaciones

- SUNG, Jung Mo. La Idolatría Del Capital y La Muerte de Los Pobres PDFDocumento134 páginasSUNG, Jung Mo. La Idolatría Del Capital y La Muerte de Los Pobres PDFManuel Santos Avilés Sánchez100% (1)

- PECPP U1 ContenidoDocumento46 páginasPECPP U1 ContenidoKarla LastiriAún no hay calificaciones

- Ramon Grosfoguel CIDOB - 2011Documento12 páginasRamon Grosfoguel CIDOB - 2011riggeratyAún no hay calificaciones

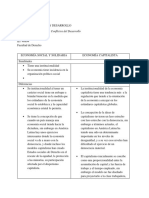

- Cuadro Comparativo Actividad 1 Economía Solidaria Vs CapitalismoDocumento3 páginasCuadro Comparativo Actividad 1 Economía Solidaria Vs CapitalismoDaniela Dussan100% (1)

- Natalia PDFDocumento32 páginasNatalia PDFNatalia RíosAún no hay calificaciones

- Comunal VillaDocumento10 páginasComunal VillaMacarena González CarvajalAún no hay calificaciones

- Proyecto de Zapato OrtopedicoDocumento91 páginasProyecto de Zapato Ortopedicocarlos60% (5)

- Sujeto PedagogicoDocumento12 páginasSujeto PedagogicoDiego AlonsoAún no hay calificaciones

- Plan de La Patria 2007-2013Documento3 páginasPlan de La Patria 2007-2013La Negra Rodriguez100% (4)

- Globalizacion-PobrezaDocumento57 páginasGlobalizacion-PobrezaEruin José Zúñiga100% (1)

- La Segunda Revolucion Industrial Europea PDFDocumento60 páginasLa Segunda Revolucion Industrial Europea PDFGabriel FandiñoAún no hay calificaciones

- Capitulo I Bases Filosoficas y Juridicas de La Educacion Popular en Venezuela. 1794-1960Documento116 páginasCapitulo I Bases Filosoficas y Juridicas de La Educacion Popular en Venezuela. 1794-1960Pedro Muro MorenoAún no hay calificaciones

- Bonanza PDFDocumento304 páginasBonanza PDFFer Al100% (1)