Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Henriquepereirasociperio

Henriquepereirasociperio

Cargado por

Diana VangTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Henriquepereirasociperio

Henriquepereirasociperio

Cargado por

Diana VangCopyright:

Formatos disponibles

El mundo de los periodistas: aspectos tericos y metodolgicos

FABIO HENRIQUE PEREIRA1 El artculo se propone discutir la pertinencia de la nocin sociolgica de mundo social aplicada a los estudios de periodismo. Basado en la tradicin del interaccionismo simblico, este concepto es generalmente utilizado para analizar los fenmenos socialmente reconocibles, sin necesidad de estar situados en un espacio institucionalizado. En este caso, se entiende que la comprensin sobre el periodismo no puede limitarse a las prcticas de la produccin noticiosa, sino que abarca diferentes esferas sociales. El concepto permite escapar de una visin esencialista sobre el periodismo, situndolo como una realidad socialmente construida a partir de la interaccin simblica entre los diferentes actores. PALABRAS CLAVE: periodismo, mundo social, interaccionismo simblico, transformacin, identidad y prcticas. This paper proposes to discuss the pertinence of the sociological concept of social world applied to journalism studies. Founded at symbolic interactionism tradition, this concept is generally used to study phenomenon which social recognize exists, but not necessarily in an institutionalized space. In this case, we understand that journalism comprehension must not be limited to newsmaking process, but is extensible to different social spheres. This concept allows escaping from an essentialist vision about journalism to dene it as a social reality constructed by symbolic interactions between different actors.

KEY WORDS: journalism, social world, symbolic interactionism, changing, identity and practices.

Universidad de Brasilia. Brasil. Correo electrnico: fabiohpereira_unb@yahoo.com.br 101

Nueva poca, nm. 13, enero-junio, 2010, pp. 101-124. ISSN 0188-252x

102

Fabio Henrique Pereira

En los ltimos aos, los estudios sobre periodismo en Brasil y en el mundo lusfono, en general, han experimentado grandes avances. La creacin de la Asociacin Brasilea de Investigadores en Periodismo (en portugus, SBPJor), de grupos y redes de investigacin, ha contribuido al fortalecimiento institucional del campo. Al mismo tiempo, se observa un esfuerzo de sistematizacin de estudios y de la creacin de un cuerpo terico especco de esa rea del conocimiento (Ver Pena, 2005; Sousa, 2000; Traquina, 1993, p. 167-176, 2001 y 2005). Adems de dar continuidad a este esfuerzo de sistematizacin y produccin terica, nos parece importante discutir un poco ms sobre la necesidad de aplicar al periodismo teoras y estudios que puedan explicar mejor sus dinmicas de transformacin y funcionamiento. Descuidar ese tipo de enfoque puede causar la falsa impresin de que existe una supuesta naturaleza de la prctica periodstica. En cuanto constructo histrico, el periodismo est inmerso en la procesualidad del medio social. As como su produccin debe situarse como una prctica simblica que construye socialmente la realidad, el propio objeto periodismo debe ser visto como integrante de esa realidad socialmente construida (Pereira, 2007a). Esa forma de ver la actividad que tienen socilogos, antroplogos e historiadores tambin debe ser compartida por investigadores del propio campo de la comunicacin.2 Algunas discusiones sobre ese enfoque ya fueron realizadas por el grupo internacional de la Rseau detudes sur le journalisme (REJ), compuesto por investigadores brasileos, franceses, canadienses y mexicanos. Como resultado del debate, se efectuaron dos publicaciones colectivas (Ringoot & Utard, 2005; Augey, Demers & Ttu, 2008). En ellas algunos autores contraponen la idea de la prctica periodstica en cuanto forma2

La dicultad, de hecho, est en articular esas dos instancias de construccin de la realidad. En ese sentido, Boyer & Hannerz (2006, p. 8) arman lo siguiente: The ethnography of journalists offers more ne-grained insights, on the one hand, into the mediating practices of representation and circulation without which there would be no media, and, on the other, into the institutional and professional schemes and technical instrumentaria that wreathe, suffuse, and to some extent set conditions of possibility on the mediating labors of journalism.

El mundo de los periodistas:...

103

cin discursiva (Foucault, 1969; Ringoot, et al., 2005), a otros conceptos pertinentes al anlisis del objeto, como el de campo periodstico (Bourdieu, 1997, 2002; Champagne, 1993, 2004; Marchetti, 2002) y la nocin de paradigmas del periodismo (Brin, Charon & Bonville, 2004). Denido en cuanto formacin discursiva trmino tomado por Ringoot, et al., (2005) de la semiologa de Michel Foucault el periodismo aparece como una prctica cuyo objeto, modos de enunciacin, conceptos y estrategias no presentan una unicidad sociodiscursiva. Por el contrario, se encuentran de forma discontinua, dispersos en el interior de la formacin. Desde el punto de vista de las formaciones discursivas, esa heterogeneidad debe ser aceptada como constitutiva del periodismo; a partir del anlisis de sus reglas de dispersin es posible atribuir una identidad sociodiscursiva a esa prctica y distinguirla de un conjunto de saberes vecinos que se confunden y se entrecruzan:

La formacin discursiva periodstica se dene, por tanto, como un centro de tensin entre orden y dispersin. Orden y dispersin de las informaciones, de las enunciaciones, de las estrategias. Esa nocin de dispersin permite concebir la heterogeneidad del periodismo como constitutiva e intrnseca [...]. En esta apropiacin conceptual, se trata de considerar cmo un discurso identicado e identicable se constituye por la accin de factores y de actores heterogneos3 (ibidem, p. 42-43, traduccin propia).

El concepto de campo, por su parte, tiende a situar el periodismo como un espacio social denido por leyes propias de funcionamiento, por relaciones de desigualdad y por dinmicas permanentes de disputa entre los agentes por las posiciones de dominacin (Ringoot, et al. 2005). De acuerdo con esa perspectiva, es imposible analizar el espacio

3

On dnira donc la formation discursive journalistique comme un foyer de tension entre ordre et dispersion. Ordre et dispersion des informations, des nonciations, des stratgies. Cette notion de dispersion permet de penser lhtrognit du journalisme comme constitutive et intrinsque () Dans cette appropriation conceptuelle, il sagit de considrer comment un discours identi et identiable est constitu sous laction des facteurs et dacteurs htrognes.

104

Fabio Henrique Pereira

periodstico sin situarlo en una red de dependencias con los campos poltico, econmico e intelectual, cuyas lgicas de dominacin determinan las modalidades de funcionamiento y de transformacin de esa actividad. Ese mecanismo explica la diversidad de posturas y trayectorias observadas en el periodismo (habitus), sin que eso suponga necesariamente una prdida de identidad o una constante subversin de la estructura de funcionamiento de ese campo. Los paradigmas del periodismo, a su vez, hacen referencia a la constitucin de un sistema de reglas coherentes sobre la prctica periodstica, con alto grado de compatibilidad, que son utilizadas consensualmente por los participantes (Charron & Bonville, 2004). Seran momentos en los que existira una relativa homogeneidad de elementos discursivos de la prctica periodstica, lo cual permitira su tipicacin. Al aplicar empricamente ese concepto, los autores canadienses Jean Charron y Jean de Bonville denen cuatro tipos de periodismo histricamente adaptados a las circunstancias sociales, a saber: de transmisin, de opinin, de informacin y de comunicacin. Para los autores citados, tales paradigmas se transforman a consecuencia de cambios en las estructuras sociales con las que la prensa se relaciona. Vistas de esa forma, las alteraciones del paradigma periodstico tendran la misma amplitud que aquellas que afectan a las estructuras en las cuales est inmerso. En realidad, habra una congruencia entre el periodismo y las estructuras sociales, en la cual variables intermedias contaminaran prcticas vecinas situadas en un mismo contexto espacio-temporal. As, existira una serie de parmetros constitutivos del paradigma que van del texto periodstico a la estructura econmica, pasando por la accin de los profesionales, las organizaciones mediticas, las fuentes de informacin, las prcticas culturales y valores, elementos que interaccionan en un contexto de transformacin. Las perspectivas que acabamos de presentar permiten, por tanto, enriquecer el debate en torno al periodismo en cuanto prctica social y discursiva. Al partir de diferentes puntos de vista, tales estudios se proponen comprender las tensiones subyacentes a la actividad periodstica construida desde diferentes dialcticas: las relaciones entre individuo y sociedad, entre estructura e historia, entre homogeneidad y heterogeneidad de esa actividad, entre el plano simblico (de las palabras) y el plano concreto de la prctica social (de las cosas).

El mundo de los periodistas:...

105

Dada la relevancia de este debate, proponemos aqu incorporar a las investigaciones sobre el periodismo otro concepto con la misma ambicin y terica metodolgica de los estudios presentados anteriormente. Se trata de la nocin de mundo social. En este artculo ser abordada la pertinencia del trmino y su aplicabilidad. Para apoyar nuestros argumentos, haremos uso de ejemplos extrados del mundo cotidiano de los periodistas, de trabajos ajenos, de otras investigaciones individuales y de nuestra tesis de doctorado,4 Los periodistas-intelectuales en Brasil: identidades, prcticas y transformaciones en el mundo social, cuyos anlisis se fundamentaron en la aplicacin directa del concepto. EL INTERACCIONISMO SIMBLICO

Y LOS PRESUPUESTOS TERICOS DEL CONCEPTO DE MUNDO SOCIAL

El concepto de mundo social se apoya en un enfoque sociolgico del interaccionismo simblico. Grosso modo, esta perspectiva centra su anlisis en la manera en que las lneas de comportamiento son elaboradas por los actores, teniendo en cuenta los lmites de la accin de su interlocutor. Esos actores son apenas personas; puede haber interacciones con objetos fsicos, grupos sociales, instituciones, conceptos y abstracciones. Cada interaccin se fundamenta en un proceso complejo en el cual el individuo busca orientar sus acciones a partir de la forma en que interpreta y anticipa la reaccin del otro. Una vez que se produce esta reaccin, el sujeto reevala su lnea de conducta y la orienta a la interaccin subsiguiente. Convergiendo con las perspectivas constructivistas (Schutz, 1967; Heritage, 1991), el interaccionismo simblico resalta el carcter contextual de la accin social, en la medida en que las motivaciones subyacentes deben ser situadas en el acto de la interaccin, en la forma en que el individuo dene e interpreta el objeto con el cual se relaciona. Para

4

Intentaremos aqu aplicar las condiciones expuestas por Anselm Strauss (1992) para la realizacin de un buen trabajo de investigacin: sensibilidad terica, calidad del material emprico y, tambin, experiencia personal del investigador.

106

Fabio Henrique Pereira

ese enfoque, toda interaccin es simblicamente mediada y presupone que el actor social se oriente de acuerdo con la representacin que hace del otro. La construccin de ese otro remite a una serie de juicios sobre el interlocutor, algunos vinculados a experiencias individuales, otros a contextos colectivos, a una dimensin que podramos calicar de estructural (Mead, 1934; Strauss, Schatzman, Bucher, Ehrlich & Sabshin, 1964; Strauss, 1992). El interaccionismo simblico busca, por lo tanto, incorporar dos dialcticas fundamentales a la comprensin de la sociedad. Primero, la idea de que toda interaccin es un proceso de accin sobre el otro (individuo, grupo, comunidad), en el plano simblico (de las palabras) y tambin en el plano concreto de la vida social (de las cosas). Segundo, que dicha relacin se articula en las dimensiones estructural/sociolgica e individual/psicolgica. La especicidad de esa perspectiva est precisamente en el hecho de que la interaccin simblica debe ser entendida como un locus privilegiado de anlisis de los fenmenos sociales. Los interlocutores implicados en el proceso interactivo orientan, confrontan, conrman o modican sus visiones de mundo y prcticas teniendo en cuenta la relacin con el otro. En ese sentido, la interaccin adquiere un carcter evolutivo y transformador (Strauss, 1992) que construye la identidad y la conducta individual, al mismo tiempo que funciona como instancia de construccin de la realidad social. Partiendo de esos presupuestos, el concepto de mundo social constituye lo que Merton (1970) llama teora social de medio alcance (middle range theory), un modelo analtico capaz de aproximar las abstracciones de carcter terico expuestas por el interaccionismo simblico a los eventos observados en la vida cotidiana de las sociedades. Adems, traduce y ampla la idea de interaccin en un conjunto de conceptos y procedimientos que abarcan desde la identidad y las prcticas individuales hasta los cambios ms amplios de orden estructural. En ese sentido, defendemos su aplicabilidad en los estudios sobre periodismo. EL MUNDO DE LOS PERIODISTAS Un mundo social consiste en una red de personas implicadas en la realizacin de una actividad cooperativa (Becker, 1982; Gilmore, 1990;

El mundo de los periodistas:...

107

Strauss, 1992). Estas coordinan las prcticas una vez que tienen como base un cuerpo de entendimientos, intereses y artefactos necesarios para la realizacin de un acto social mayor. Los mundos son diferentes de las instituciones y de las organizaciones, ya que sus dinmicas de funcionamiento no estn necesariamente fundamentadas en relaciones de poder, autoridad o dominacin (Gilmore, 1990). Adems, la participacin de los individuos no depende de una pertenencia institucional; est asociada nicamente a las formas convencionales de actuar en la realizacin de esa actividad. Por ello:

Pertenecer a todos esos mundos sociales implica compromisos variados de orden general que van ms all de los compromisos especcos y son fcilmente perceptibles en las ocinas, instituciones, organizaciones, camarillas y segmentos especializados de la sociedad en relacin con el mundo social5 (Strauss, 1992, p. 173, traduccin del autor).

Con excepcin del libro O mundo dos jornalistas, de Isabel Travancas (1992), se constata una falta de aplicacin de ese concepto en los estudios de comunicacin en Brasil. Por ello, para poder trabajar con dicho concepto, recurriremos a algunas deniciones adaptadas de la obra de Howard S. Becker (1982), Art Worlds (Mundos del arte), y del mencionado libro de Travancas. Redes de cooperacin y la extensin de un mundo social Un mundo social est formado por una red de cooperacin (net of cooperation) cuyos actores participan, en diferentes grados, en la actividad nal. Esa red no se limita a lo que Becker llama ncleo (core) de un mundo social, es decir, a las actividades convencionalmente aso5

Appartenir tous ces mondes sociaux implique des engagements varis dordre gnral que dpassent les engagements plus spciques et facilement perceptibles pour les bureaux, les institutions, organisations, cliques et spcialits en relation avec le monde social. Generalmente, el concepto de mundo social es utilizado para analizar fenmenos, imprecisos y exibles, cuyo reconocimiento social existe sin necesidad de que estn ubicados en un espacio institucionalizado o en una organizacin social (Gilmore, 1990).

108

Fabio Henrique Pereira

ciadas a una prctica social, sino que se extiende por toda la sociedad, en interaccin con diversos espacios, dominios y actores. De acuerdo con el sentido comn, el periodismo est asociado a un conjunto de actividades que componen su ncleo, generalmente conectadas a la produccin informativa (apuracin, redaccin y edicin), realizada por periodistas, a partir del espacio de las redacciones (Bahia, 1990; Kunczik, 1997; Ribeiro, 1994). Esa denicin est sucientemente arraigada en las sociedades y orienta una parte signicativa de las investigaciones etnometodolgicas sobre las rutinas de produccin de los periodistas, realizadas a partir de los aos setenta (Traquina, 1993, 2001). Sin embargo, las redes de cooperacin que componen el mundo de los periodistas van mucho ms all de esas prcticas. Por un lado, los productos periodsticos impregnan otros teatros de la experiencia social con objetivos diferentes del papel informativo atribuido al periodismo (Boyer, et al., 2006). Por otro, su produccin dentro de las redacciones depende de un nmero expresivo de actores sociales no periodistas, como ofce boys, secretarias, tcnicos en informtica, guardias de seguridad, gerentes y directores de empresas de comunicacin (Travancas, 1992). Incluye tambin a colaboradores externos, como las fuentes, el pblico, los articulistas, los cronistas, los asesores de prensa, los anunciantes, los publicitarios, los dueos de quioscos, los grastas, los productores de papel y tinta, etc. Sin ellos, un peridico no podra salir o no saldra de la manera como normalmente es concebido. El concepto de red de cooperacin, su variable extensin y las relaciones que establece en la produccin de una mayor accin social que caracteriza el mundo de los periodistas, es fundamental para que podamos comprender aspectos del periodismo que escapan a los enfoques de carcter esencialista y funcionalista. Los cuestionamientos sobre las rutinas productivas de un peridico no pueden ignorar las interacciones establecidas con las fuentes (Hall, Chritcher, Jefferson, Clarke & Roberts, 1993; Schlensiger, 1992) y con el pblico (Gadini, 2007; Ruellan, 2006). Asimismo, los despachos enviados por las agencias de noticias y por los sectores de comunicacin institucional ocupan un lugar cada vez mayor en la composicin del noticiario. De hecho, hoy da en Brasil una huelga de los grastas o un corte en la produccin de papel tendra ms probabilidades de

El mundo de los periodistas:...

109

perturbar, o incluso de impedir, la publicacin de un peridico impreso que una paralizacin de los periodistas, los cuales, por denicin, ocupan un lugar central en la produccin del noticiario. En el campo de la identidad, dichas consideraciones ayudan a trabajar mejor los conictos sobre quin debe ejercer las actividades consideradas esenciales al mundo social. Si el periodismo no depende nicamente de las prcticas de reportaje, guras externas a la redaccin, como los asesores de prensa y los periodistas-intelectuales, pueden, en algunos casos, reivindicar la identidad de periodistas y su insercin como integrantes de ese espacio que podra ser redenido. En el caso de la comunicacin institucional, todo el debate sobre la atribucin del estatuto de periodista a los profesionales que trabajan en asesoras de prensa, gira en torno a lo que debe ser denido como ncleo o naturaleza de la prctica periodstica. De acuerdo con las conclusiones a las que llegamos en trabajos anteriores (Pereira, 2006; 2007b), los argumentos contrarios a la inclusin de los asesores en el ncleo del periodismo se reeren, fundamentalmente, a la idea de que solo las empresas de comunicacin garantizan la credibilidad y legitimidad necesarias para que un trabajo pueda ser considerado realmente periodstico. Los defensores, por otro lado, sitan la denicin de ese ncleo en otro nivel, en el cual el proceso de difusin de informaciones de inters pblico no depende del tipo de institucin involucrada en esa actividad. Este sera el caso de los asesores de prensa. Se observa, en este caso, una situacin problemtica que la reexin meramente esencialista (Cul es la verdadera naturaleza del periodismo?) es incapaz de aclarar. De ah que sea necesario no limitar el anlisis a un discurso cerrado sobre la esencia de esta prctica y a las visiones formuladas desde dentro por el grupo profesional, sino trabajar tambin con las prcticas de otros integrantes del mundo social. SantAnna (2005) y Moura, Adghirni, Pereira, SantAnna y Silva (2008) muestran cmo las acciones desarrolladas por las entidades sindicales (que denen al periodista por la posesin del registro profesional, obtenido con una formacin universitaria en periodismo, aunque trabaje como asesor de prensa), por las instituciones no-mediticas, pblicas y privadas (que preeren contratar a periodistas profesionales para actuar como comunicadores en sus servicios de prensa) y por el propio pblico (que puede eventualmente

110

Fabio Henrique Pereira

reconocer y legitimar prcticas y profesionales de comunicacin institucional como pertenecientes al mundo de los periodistas) explican mejor el proceso de expansin de las fronteras profesionales y de redenicin de la esencia, del ncleo, de esa actividad en Brasil (Ruellan, 1993). De la misma manera, al analizar a los periodistas-intelectuales brasileos profesionales que se caracterizan por poseer relaciones de doble pertenencia o identidad, y que transitan en espacios de convivencia entre la prensa, el medio poltico y el intelectual exploramos toda la extensin de la red de colaboradores de ese mundo social (Pereira, 2008). Observamos, en este caso, que adems de las interacciones realizadas con actores situados muy prximos al ncleo del periodismo los pares periodistas, las fuentes y el pblico los periodistas-intelectuales deben parte de su estatus a las relaciones con diferentes grupos sociales, presentes a lo largo de sus trayectorias socioprofesionales. Destacamos, en este caso, la accin de los intelectuales, el Estado, los editores y crticos literarios, los partidos polticos, los sindicatos y los movimientos sociales, y los alumnos de cursos de periodismo, entre otros, como corresponsables de la atribucin de la identidad del grupo. Nuestras conclusiones apuntan tambin a la reputacin, que es adquirida dentro de una especie de mosaico de interacciones. Ese carcter fragmentario ofrece una descripcin bastante adecuada del mundo social, de su variable extensin y de la imprecisin de las fronteras que rigen la actividad periodstica. Periodismo y convenciones Todo mundo social est marcado por un conjunto de convenciones (conventions) que deciden los trminos de la cooperacin, hacen que las decisiones sean ms simples y proporcionan la base para que los participantes puedan actuar juntos y de manera eciente en la produccin de un trabajo.6 Siguiendo ese punto de vista, la periodicidad de un medio, las rutinas de una redaccin (pauta, investigacin, redaccin, edicin, diagramacin) y las tcnicas periodsticas (lead o entradilla y pirmide

6

En ese sentido, las convenciones corresponden, en una dimensin ms amplia, al sistema normativo que delimita ciertas caractersticas de una interaccin, permitiendo que los actores anticipen las reacciones del otro y orienten as sus acciones.

El mundo de los periodistas:...

111

invertida) se constituyen en convenciones corrientes en el mundo de los periodistas. Desde el punto de vista convencional, el proceso de produccin de noticias se observa como una dinmica interactiva, donde diversos agentes sociales ejercen un papel activo en el proceso de negociacin constante y cuya necesidad de prever la cobertura de los hechos se materializa en un conjunto de rutinas productivas (Traquina, 2001, p. 64). Las convenciones varan conforme al nivel de formalizacin. Pueden ser sistematizadas en el mundo de los periodistas por medio de cdigos deontolgicos, leyes, manuales de redaccin y un cuerpo de conceptos y teoras, presente en libros y enseado en las universidades. O pueden existir de manera menos formal y ser compartidas nicamente por los que participan en una determinada actividad directamente relacionada con el ocio. Parte de esas convenciones es socializada a todos los integrantes del mundo social para coordinar su participacin en la red de cooperacin. Un asesor de prensa necesita estar atento a las rutinas y a la lnea editorial de un peridico. El pblico, generalmente, conoce los formatos narrativos cannicos del periodismo.7 Una empresa de publicidad debe conocer los plazos (deadlines) y la lnea editorial del medio en el que quiere anunciar. Ciertas convenciones estn tan estrechamente relacionadas con un mundo social especco, que son experimentadas como si fuesen parte de la cultura, de la estructura social. La periodicidad de los peridicos es un ejemplo tpico de ese fenmeno. Otras son lo sucientemente estables en el mundo social como para ser utilizadas en la formacin de nuevos miembros. Es el caso de las tcnicas de redaccin enseadas en los cursos de periodismo. Algunas poseen carcter normativo o se proponen defender al grupo social. La nocin de objetividad en el periodismo, la regla de or a las dos partes y los cdigos deontolgicos forman parte de ese tipo de convenciones. Aun cuando estn arraigadas en el mundo social, las convenciones no son inmutables. Como parte integrante de un orden negociado, dan margen a formas distintas de interpretacin y cambio. Las convenciones representan la adaptacin continua de las partes cooperantes al

7

Lo que los semilogos llaman horizontes de lectura (Ringoot, 2006).

112

Fabio Henrique Pereira

cambio de las condiciones en las cuales operan; cuando las condiciones cambian, las convenciones tambin cambian8 (Becker, 1982, p. 59, traduccin del autor). De hecho, las convenciones difcilmente consiguen cubrir todas las situaciones vividas en el mbito de un mundo social. Eso da margen para la introduccin de innovaciones destinadas a resolver contextos especcos. Algunas de ellas pueden ser incorporadas al mundo social, siempre que sean aceptadas por los dems miembros. Fue lo que sucedi en la dcada de 1950 en Brasil, con la introduccin de tcnicas como el lead o entradilla, la pirmide invertida y la nocin de objetividad. Otras convenciones pueden quedar restringidas a un contexto o a un grupo de colaboradores (como en el caso del nuevo periodismo norteamericano) o pueden incluso desaparecer (como el antiguo estilo de la nariz de cera, introducciones literarias o loscas utilizadas en textos periodsticos brasileos hasta mediados del siglo XX). La opcin de innovar o seguir utilizando las convenciones en el mundo social remite a la forma en que un miembro concilia sus intereses (de experimentacin o solucin de un problema especco) y cmo esos cambios son aceptados y compartidos por los dems participantes. Siempre es posible hacer las cosas de un modo diferente, aunque se pague un precio por ello: ms esfuerzo, menos circulacin, prdida del empleo, etc. Por ese motivo, el mundo social puede ser visto como una combinacin de aspectos convencionales e innovadores (Becker, 1982). Opciones y reputacin La relacin entre el individuo y el mundo social es cotidianamente vivenciada en las opciones (choices) realizadas por los participantes. Las opciones son, en realidad, interacciones que un miembro realiza con los dems actores implicados en las actividades de cooperacin del mundo social o que cuenta con ellos. Las opciones pueden o no ser verbalizadas y siempre consideran la existencia de un interlocutor, aunque no sea necesariamente una persona. A partir de ellas, el sistema convencional

8

Conventions represent the continuing adjustment of the cooperating parties to the changing conditions in which they practice, as conditions changes, they change.

El mundo de los periodistas:...

113

es puesto en prctica, puede ser aceptado o no y llevar, o no, las innovaciones al mundo social. El mayor acto social que caracteriza un mundo es, en realidad, el resultado de esas permanentes opciones. Vehicular una noticia a travs de un peridico puede ser denido de esa forma. Esto implica, por ejemplo, la eleccin de la pauta, las fuentes, las preguntas hechas al entrevistado, el encuadramiento adoptado, la mejor forma de redactar, editar y diagramar, el horario de cierre, el papel y el tipo de impresin adoptados, la forma de distribucin, la decisin de comprar el peridico, de leer determinada noticia, de cmo interpretarla, etc. Las opciones subyacentes a la produccin periodstica no son necesariamente racionales o coherentes aunque una mirada rpida pueda dar la impresin de que estn guiadas por el mantenimiento de la funcionalidad del sistema. Sin embargo, cuando integramos este concepto a los anlisis de rutinas productivas se evidencia cmo, incluso en situaciones cotidianas cubiertas por el sistema de convenciones, el mundo social siempre implica negociacin entre diferentes actores (Boyer, et al., 2006). En la medida en que incluso las situaciones ms convencionales de la produccin periodstica dan margen para la decisin individual o colectiva de las personas implicadas, es posible comprender mejor la tensin entre la estabilidad sociocognitiva de esa actividad y los diferentes niveles de innovacin y cambio que afectan a la actividad periodstica (Charron, et al., 2004). El concepto de opciones tambin puede ser aplicado en los anlisis microsociolgicos sobre el trayecto de un grupo socioprofesional. En ese caso, permiten explicar cmo la conquista de un estatus o de una posicin de mundo social no es fruto ni del acaso ni de un orden lgico y unidireccional aunque algunas opciones puedan ser previstas en el mbito de las carreras profesionales (Strauss, 1992), sino de las dinmicas de interaccin simblica. En la investigacin sobre los periodistas-intelectuales observamos cmo un grupo aparentemente anlogo reejaba una diversidad de opciones comprometerse polticamente, publicar un libro, ingresar en una universidad, etc., dispersas en el transcurso de sus historias de vida. Esas opciones, a la vez que explican la reputacin alcanzada por esos actores, remiten a la relacin de ese estatus con el contexto estructural, sin que se conviertan necesariamente en caminos naturales u obligatorios en la construccin de esas carreras. A partir de

114

Fabio Henrique Pereira

este punto, nuestro trabajo se aproxima a un concepto similar utilizado por la sociologa burdiesana, la nocin de habitus, aunque sin aferrarnos a las estrictas relaciones de dominacin establecidas por Bourdieu (2002) entre esas trayectorias y las lgicas de funcionamiento del campo. Por lo tanto, a partir de las opciones se construye la reputacin de los individuos en el mundo social. El concepto de reputacin est relacionado con el procedimiento de atribucin de identidad por parte del otro durante el proceso interaccional. No obstante, la reputacin no se limita al cara a cara de la interaccin. Toda reputacin es, de alguna manera, compartida por los dems miembros del mundo social. Asimismo, puede ser atribuida no slo a una persona, sino a un grupo, a una institucin o a una comunidad. Es el caso de la reputacin atribuida a los jazzistas de New Orleans (Becker, 1982) o a los periodistas-escritores de la revista New Yorker (Costa, 2005). La reputacin de un actor social depende no slo de las opciones, conscientes o no, que realiza en su trayectoria dentro del mundo social, sino tambin de la base convencional vigente en un determinado momento. En realidad, existe una relacin entre lo que es aceptable en trminos de mundo social (negociado con los dems miembros), la reputacin de los actores implicados y la decisin de mantener un determinado conjunto de convenciones o romper con ellas. Las reputaciones no son consideradas de la misma manera por todos los miembros de una actividad. Ciertas prcticas que antiguamente garantizaban la reputacin de un periodista el compromiso poltico o literario, por ejemplo pasaron a ser mal vistas a partir de 1950. Asimismo, un periodista que tiene una mirada crtica sobre la profesin puede adquirir mala reputacin entre los compaeros y, por otro lado, poseer legitimidad en el medio acadmico. Transformaciones en el mundo de los periodistas Adems de explicar las dinmicas de funcionamiento del periodismo, el concepto de mundo social ofrece lneas de anlisis para las grandes transformaciones que se han producido en este mbito. En sus trabajos sobre el medio artstico, Becker (1982) habla de procesos que producen cambios evolutivos o revolucionarios de los mundos sociales y tambin de fenmenos ms localizados de segmentacin que afectan a un

El mundo de los periodistas:...

115

grupo restricto de actores y prcticas. La misma lgica puede aplicarse al periodismo. Para analizar sus transformaciones es necesario establecer el nivel de alteracin de las actividades de cooperacin y del lenguaje convencional que pueden desencadenar cambios graduales o revolucionarios (Becker, 1982). En un mundo social, estos cambios pueden tener su origen, por ejemplo, en la difusin de nuevas tecnologas y conceptos o en la introduccin de una nueva audiencia. Como consecuencia, se producen cambios en esa actividad, desde un punto de vista ideolgico y tambin organizacional. Esos presupuestos permiten introducir operadores para analizar cmo y por qu el periodismo se (re)congura en un determinado periodo histrico. La aparicin del webperiodismo, por ejemplo, es el resultado directo de una nueva base convencional introducida a partir de una innovacin tecnolgica (Internet y sus caractersticas especcas), y tambin de alteraciones en la red de colaboradores del mundo social. Las consecuencias de ello son la construccin de un nuevo perl de periodista profesional para trabajar en los peridicos web (Adghirni, 2002; Pereira, 2004), el surgimiento de nuevos miembros en la red de cooperacin programadores, webmasters y webdesigners, de empresas creadas para explotar el nuevo ln que supone Internet, etc., y tambin una alteracin en el modo convencional de colaboracin de los actores en la produccin periodstica. En una investigacin realizada en 2003 vericamos una intensicacin del aprovechamiento por parte de los nuevos sitios de Internet del material enviado por las agencias para la produccin de noticias (Pereira, 2004). En ese caso, Internet alter el proceso de gatekeeping y el estatus de los actores externos implicados en la produccin periodstica. El concepto de mundo social fue aplicado en el anlisis de las transformaciones del periodismo y sus relaciones con el espacio intelectual. En ese caso tratamos de investigar y cuestionar el proceso del autonomizacin y profesionalizacin del periodista frente a los dems grupos intelectuales a partir de la dcada de 1950. Esos cambios fueron desencadenados por la introduccin de nuevas convenciones en las redacciones, hecho que ocurri paralelamente a una depuracin de los antiguos literatos y un ataque ideolgico al viejo orden (los manuales de redaccin y la adopcin de ideas de objetividad periodstica son ejemplos de ello). No obstante, el proceso slo pudo ser completado a partir de

116

Fabio Henrique Pereira

una reorganizacin ms profunda de las redes de cooperacin de todo el medio poltico y cultural brasileo, lo que permiti que los antiguos intelectuales se reinsertaran en el mercado profesional como escritores cineastas, profesores, etc., pasando as a intervenir en el periodismo bajo nuevas condiciones. Ese proceso, en realidad, ya ha sido analizado por investigadores del rea. Lo interesante, en este caso, es evaluarlo a partir de una dialctica que tome en cuenta el modo en que fue vivido por los actores (los periodistas-intelectuales) y cmo esos cambios se reejan en un modelo explicativo sobre el espacio periodstico (el concepto de mundo social). Si tomamos como presupuesto que un mundo social posee una expansin mucho ms variable de lo que se observa en las actividades que componen su ncleo, debemos extender tambin el anlisis sobre sus transformaciones a otros actores y espacios sociales que interaccionan con l. De hecho, nuestro estudio sobre las transformaciones en el periodismo brasileo es indisociable de un anlisis de los medios poltico y cultural. Revela cmo la profesionalizacin del militantismo o la introduccin de un sistema de titulacin universitaria en el pas estn directamente relacionados con el surgimiento de un nuevo perl de periodista. En consonancia con los conceptos de campo (Bourdieu, 1997; 2002), frontera (Ruellan, 1993) y formacin discursiva (Ringoot, et al., 2005), lo que se plantea aqu es que la comprensin del espacio periodstico no se limita al discurso emitido por dentro, sino que se realiza siempre desde un punto de vista interdiscursivo, interaccional e histricamente situado. En ese sentido, el concepto de mundo social se une a los dems como un modelo analtico que abre grandes posibilidades en trminos de alcance y aplicacin en futuras investigaciones sobre el periodismo. EL CONCEPTO DE MUNDO DE LOS PERIODISTAS:

PERSPECTIVAS METODOLGICAS

Los anlisis que haremos a continuacin sobre la aplicacin y operacionalizacin del concepto de mundo social en estudios empricos en las reas de comunicacin y periodismo no se fundamentan en una prescripcin metodolgica cerrada, al estilo, por ejemplo, de un manual de mto-

El mundo de los periodistas:...

117

dos y tcnicas de investigacin. Aunque el propio Howard Becker (1997; 2008) se haya destacado en el medio acadmico por la publicacin de trabajos en el rea de metodologa de investigacin, su denicin sobre el mundo de las artes se basa ms en la presentacin de las conclusiones tericas y empricas derivadas de ese concepto que en la creacin de un conjunto de procedimientos metodolgicos especcos para analizar un mundo social. No obstante, si partimos de la lectura de las investigaciones de campo de Becker (1982), Strauss (et al., 1964), Travancas (1992) y de nuestras propias estrategias metodolgicas (Pereira, 2006, 2008), es posible delimitar algunas lneas de accin que pueden ser tiles en la realizacin de investigaciones en el rea del periodismo a partir del concepto de mundo social. De modo general, tales lecturas indican las posibilidades de utilizacin y cruce de una gama variada de metodologas y de tcnicas ligadas a la tradicin cualitativa de las investigaciones en ciencias sociales. Esa vinculacin con los mtodos cualitativos traduce, en realidad, la propia visin epistemolgica del interaccionismo simblico y de la Escuela de Chicago. Esta perspectiva implica la elaboracin de proyectos metodolgicos que procuren conciliar un trabajo exhaustivo de investigacin de campo, una estrecha vinculacin entre el investigador, las comunidades y los sujetos investigados, y exibilidad en los procedimientos de investigacin adoptados (Becker, 1997). Howard Becker destaca tres mtodos principales utilizados en investigaciones de campo etnogrcas ligadas al interaccionismo: la observacin participante, la recogida de testimonios por medio de entrevistas informales o estructuradas y el anlisis de registros, como documentos, cartas, etc. A continuacin analizaremos brevemente estos mtodos y su aplicacin en los estudios sobre periodismo. Con la observacin participante se busca conocer detalladamente lo cotidiano de una determinada comunidad con el objetivo de comprender los modos convencionales de actuacin en el mundo social (Becker, 1982), as como las articulaciones entre identidades, carreras e ideologas profesionales (Strauss, et al., 1964). Esto es lo que han hecho generalmente los estudios de sociologa de los emisores y newsmaking. Tales investigaciones tienden a centrarse en la observacin del da a da de las redacciones y consideran a la comunidad de periodistas como

118

Fabio Henrique Pereira

una especie de tribu, depositaria de normas de comportamiento y valores sociales y profesionales caractersticos.

La existencia de un modo de ver (la esttica periodstica), de un modo de hablar (la jerga periodstica) y de un modo de actuar (la epistemologa periodstica) establece un vnculo bastante fuerte entre los miembros de la tribu periodstica (Traquina, 2001, p. 122).

La relacin entre observacin participante y mundo social supone denir el escenario de anlisis como todo el locus de vivencia de los periodistas y de su red de colaboradores. Es lo que hace Isabel Travancas (1992) al extender el estudio sobre la identidad profesional de los periodistas ms all del espacio de la redaccin, relacionando tal identidad, tambin, con lo que sucede en la calle y en los espacios privados. De la misma forma, se puede comprender el funcionamiento del mundo de los periodistas sin analizar necesariamente su vida cotidiana. Es posible, por ejemplo, centrar una investigacin en este campo a partir de los estudios sobre lo cotidiano de las fuentes de informacin (Hall, et al., 1993), del pblico o de actores sociales que desempean actividades no periodsticas o paraperiodsticas. En esa lnea se sitan los estudios de las investigadoras Fillion y Le Cam (2007) sobre los blogs periodsticos y los documentales, y el anlisis de Olivier Tredan (2009) sobre las transformaciones del mundo de los periodistas, observadas a partir de los blogs de adolescentes en Francia. La recoleccin de testimonios y la reconstruccin de las historias de vida de ciertos actores o grupos sociales es otro mtodo importante, sobre todo para el anlisis de la dimensin histrica o longitudinal de un fenmeno. Se trata de articular cuestiones ligadas a las identidades o prcticas de los sujetos investigados con un conjunto de macrotransformaciones sociales. Como explican McCall y Wittner (1990), al relatar sus historias, las personas, en realidad, buscan compartir con el investigador las soluciones colectivas y los sentidos atribuidos a sus experiencias sociales. En ese caso, es necesaria una compleja articulacin entre las acciones individuales presentadas, las acciones de los dems miembros de la red de cooperacin, las reglas institucionales y las convenciones del mundo social y las estructuras histricas.

El mundo de los periodistas:...

119

Ese tipo de anlisis requiere, por tanto, un tratamiento diferente de los testimonios recogidos, que no pueden ser denidos como simples datos de investigacin sino como situaciones de interaccin en las que el entrevistado busca obtener signicados de su experiencia, teniendo en cuenta a su interlocutor:

Si alguien observa las entrevistas no como registros sino como escenarios interactivos para la construccin de signicados, el papel del entrevistador deja de ser totalmente pasivo y neutro. Con independencia de que estn planeadas o no y de que nos gusten o no, las narrativas del entrevistado estn inuenciadas por la interaccin social que se desarrolla en la entrevista y por la actitud del entrevistado en relacin con la interpretacin de la narrativa9 (Jrvinen, 2003, p. 225-226, traduccin propia).

Aplicamos ese mtodo, con relativo xito, en el estudio sobre la identidad y las prcticas de los periodistas-intelectuales. Nuestro objetivo era relacionar el contexto de la entrevista con el estatus atribuido por los entrevistados al investigador. En un segundo momento, buscamos inferir cmo ese proceso de atribucin de sentido podra ser extendido a los dems participantes del mundo social que interaccionaron en diferentes situaciones con los periodistas-intelectuales entrevistados y con el propio escenario de transformaciones del espacio poltico y cultural en Brasil. En este caso, consideramos que no podamos limitarnos a analizar las explicaciones de los entrevistados, sino que debamos comprender tambin el contexto en que esas explicaciones eran articuladas. Se trataba de centrarse en el proceso de construccin de esas identidades, en lugar de establecer simplemente un concepto denitivo sobre el grupo (Becker, 2008). Finalmente, la investigacin documental utiliza estrategias metodolgicas semejantes a la recoleccin de testimonios o a la realizacin de ob9

If one regards interviews not as recording but as interactive sites for meaning making the interviewers role cannot be totally passive and neutral. Whether planned or not and whether we like it or not the interviewers narratives are inuenced by the social interaction going on in the interview, and by the interviewers attitude towards and interpretation of the narrative.

120

Fabio Henrique Pereira

servaciones in situ. La diferencia est en la decisin de trabajar con otros tipos de fuentes de datos, segn los objetivos, las limitaciones y las caractersticas de la investigacin en cuestin. La lectura de correspondencia, por ejemplo, permiti a Becker (1982) analizar en Art Worlds el papel desempeado por editores y amigos en el proceso de creacin artstica, algo que tradicionalmente era considerado por la teora esttica como resultado exclusivo del talento individual del autor. En su estudio sobre los blogs de adolescentes, Olivier Tredan (2009) tambin utiliza el concepto de mundo social para analizar los comentarios e hipervnculos utilizados por los blogueros para administrar sus universos de sociabilidad. En la construccin y exposicin de sus identidades individuales por medio de los blogs, los adolescentes se apropian de contenidos externos al universo de la blogosfera, como producciones mediticas y periodsticas. CONSIDERACIONES FINALES En este breve texto hemos analizado la aplicacin del concepto de mundo social en los estudios de las dinmicas de funcionamiento y transformacin del periodismo. Ciertamente, se trata de un primer esfuerzo de teorizacin, de una exposicin todava limitada sobre los modos de utilizacin de este enfoque. No obstante, nos parece bastante apropiado para analizar resultados empricos, sobre todo en investigaciones etnogrcas sobre el periodismo, dentro de un esfuerzo de comprensin ms amplia de ese fenmeno social. Bibliografa Adghirni, Z. L. (2002). Jornalismo online e identidade prossional do jornalista. En L. G. Motta (Ed.), Imprensa e Poder (pp. 151-166). Braslia: Editora UnB. Augey, D., Demers, D., Ttu, J.-F. (Orgs.) (2008). Figures du journalisme. Brsil, Bretagne, France, La Runion, Mexique, Qubec. Qubec: PUL. Bahia, J. (1990). Jornal, Histria e Tcnica as tcnicas do jornalismo (4 ed.). So Paulo: tica. Becker, H. S. (1997). Mtodos de pesquisa em Cincias Sociais (3 ed.). So Paulo: Hucitec.

El mundo de los periodistas:...

121

Becker, H. S. (1982). Art worlds. Berkeley & Los Angeles: University of California Press. Becker, H. S. (2008). Os segredos e truques de pesquisa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores. Bourdieu, P. (1997). Sobre a Televiso. Ro de Janeiro: Jorge Zahar Editores. Bourdieu, P. (2002). Qustions de sociologie. Pars: Les Editions de Minuit. Boyer, D. & Hannerz, U. (2006). Introduction: Worlds of Journalism. Ethnography, 1 (7), 5-17. Brin, C., Bonville, J. & Charron, J. (Eds.) (2004). Nature et transformation du journalisme. Thories et recherches empiriques. Qubec: Les Presses de LUniversit Laval. Champagne, P. (1993). La vision mdiatique. En P. Bourdieu (Ed.), La misre du monde (pp. 95-123). Pars: ditions du Seuil. Champagne, P. (2004). Sur la tlvision. En P. Champagne, R. Chartier (Eds.), Pierre Bourdieu et les mdias. Rencontres Ina/Sorbonne (pp. 43-51). Pars: LHarmattan. Charron, J. & Bonville, J. (2004). Typologie historique des pratiques journalistiques. En C. Brin, J. Charron & J. Bonville (Eds.), Nature et transformation du journalisme. Thories et recherches empiriques (pp. 141-217). Qubec: Les Presses de LUniversit Laval. Costa, C. (2005). Pena de aluguel: escritores-jornalistas no Brasil: 1904-2004. So Paulo: Cia das Letras. Fillion, N. & Le Cam, F. (2007). Documentrios e weblogs: uma extenso da identidade editorial jornalstica? Comunicao & Espao Pblico, 1 e 2, Ano X, 50-68. Foucault, M. (1969). LArchologie du savoir. Pars: Gallimard. Gadini, S. L. (2007). Em busca de uma teoria construcionista do jornalismo contemporneo: a notcia entre uma forma singular de conhecimento e um mecanismo de construo social da realidade. Revista Famecos, 79-88. Gilmore, S. (1990). Art worlds: developing the interactionist approach to social organization. En H. S. Becker & M. M. McCall (Eds.), Symbolic interaction and cultural studies (pp. 148-178). Chicago & Londres: The University of Chicago Press.

122

Fabio Henrique Pereira

Hall, S., Chritcher, C., Clarke, J., Jefferson, T. & Roberts, B. (1993). A produo social das notcias: o mugging nos media. En N. Traquina (Ed.), Jornalismo: questes, estrias e estrias (pp. 224-248). Lisboa: Vega. Heritage, J. C. (1991). LEthnomethodologie: une approche procdural de laction et de la communication, Rseaux, 50, 89-123. Jrvinen, M. (2003). Negotiating Strangerhood: interviews with homeless immigrants in Copenhagen, Acta Sociologica, 3 (46), 215230. Kunczik, M. (1997). Conceitos de jornalismo: Norte e Sul. So Paulo: EDUSP. McCall, M. M. & Wittner, J. (1990). The good news about life history. En H. S. Becker & M. M. McCall (Eds.), Symbolic interaction and cultural studies (pp. 46-89). Chicago & Londres: The University of Chicago Press. Marchetti, D. (2002). Les sous-champs spcialiss du journalisme, Rseaux, 111, 21-56. Mead, G. H. (1934). Mind, Self & Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago: University of Chicago Press. Merton, R. (1970). Sobre as teorias sociolgicas de mdio alcance. En R. Merton (Ed.), Sociologia: Teoria e Estrutura (pp. 51-79). So Paulo: Mestre Jou. Moura, D. O., Adghirni, Z. L., Pereira, F. H., SantAnna, F. C. C. M. & Silva, L. M. (2008). Journaliste un jour, journaliste toujours. En D. Augey, F. Demers & J-F. Ttu (Eds.), Figures du Journalisme - Brsil, Bretagne, France, La Runion, Mexique, Qubec (pp. 131-145). Qubec: Les Presses de LUniversit Laval. Pena, F. (2005). Teoria do Jornalismo. So Paulo: Editora Contexto. Pereira, F. H. (2004). A produo jornalstica na internet e a construo da identidade prossional do webjornalista. Anais do V Congreso Iberoamericano de Periodismo en Internet. Pereira, F. H. (2006). Journalistes et attachs de presse la Prsidence de la Rpublique au Brsil: intrts cachs et discours de mythication sur la fonction de la presse. Paper presentado durante la Journe dtude Journalisme et dmocratie: un contre-pouvoir imaginaire?

El mundo de los periodistas:...

123

Pereira, F. H. (2007a). Jornalismo e Construtivismo: a atividade como realidade socialmente construda, Revista PJ:Br, V. 5. So Paulo. Recuperado el 05/01/2008, de http://www.eca.usp.br/pjbr/arquivos/ artigos9_e.htm Pereira, F. H. (2007b). Jornalistas e assessores: limites e perspectivas para um debate sobre as identidades prossionais. En B. Lopes Filho (Ed.). Gesto em comunicao empresarial-Teoria e tcnica (pp. 72-79). Juiz de Fora: Editora UFJF/Produtora de Multimeios da UFJF. Pereira, F. H. (2008). Os jornalistas-intelectuais no Brasil: identidades, prticas e transformaes no mundo social. Tese de doctorado indita. Programa de Postgrado en Comunicacin, Universidade de Braslia. Ribeiro, J. C. (1994). Sempre Alerta: condies e contradies do trabalho jornalstico. So Paulo: Brasiliense. Ringoot, R. & Utard, J.-M. (2005). Genres journalistiques et dispersion du journalisme. En R. E. Ringoot & J.-M. Utard (Eds.), Le journalisme en invention. Nouvelles pratiques, nouveaux acteurs (pp. 21-47). Rennes: Presses Universitaires de Rennes. Ringoot, R. (2006). Por que e como analisar o discurso no contexto dos estudos sobre jornalismo? Comunicao e Espao Pblico, 1 e 2, ano IX 133-139. Ruellan, D. (1993). Le Professionnalisme du Flou. Identit et savoirfaire des journalistes franais. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble. Ruellan, D. (2006). A pesquisa em jornalismo e o interesse pblico: pensar o corte e a costura. Anais do IV Encontro Nacional de Pesquisadores de Jornalismo. SantAnna, F. C. C. M. (2005). Mdias das Fontes: o difusor do jornalismo corporativo. Braslia: Casa das Musas. Schlensiger, P. (1992). Repenser la sociologie du journalisme: Les stratgies de la source dinformation et les limites du mdia-centrisme, Rseaux, 51, 75-98. Schutz, A. (1967). Collected papers I: The problem of social reality (2a ed.). Amsterdam: Martinus Nihoff / The Hague. Sousa, J. P. (2000). As notcias e os seus efeitos. Coimbra: Minerva.

124

Fabio Henrique Pereira

Strauss, A. L., Bucher, R., Ehrlich, D. Sabshin, M. & Schatzman, L. (1964). Psychiatric Ideologies and Institutions. Glencoe: The Free Press. Strauss, A. L. (1992). Miroirs et masques: une introduction linteractionnisme. Pars: Mtaili. Traquina, N. (1993). As notcias. En N. Traquina (Ed.). Jornalismo: questes, estrias e estrias (pp. 167-176). Lisboa: Vega. Traquina, N. (2001). O Estudo do Jornalismo no Sculo XX. So Leopoldo: Ed. Unisinos. Traquina, N. (2005) Teorias do Jornalismo, porque as notcias so como so. (2 Ed.). Florianpolis: Insular. Travancas, I. S. (1992). O Mundo dos jornalistas. So Paulo: Summus. Tredan, O. (2009). Do Weblog aos blogs de adolescentes: itinerrio de um percurso de pesquisa sobre a prtica do blog pelo pblico jovem. Communicare, 1, (9), 41-59.

Fecha de recepcin: 08/01/2009. Aceptacin: 03/06/2009.

También podría gustarte

- Ensayo Sobre La Igualdad de GeneroDocumento4 páginasEnsayo Sobre La Igualdad de GeneroPablo Valencia100% (15)

- Planos Del Conocimiento y TesisDocumento2 páginasPlanos Del Conocimiento y TesisAngelica Pinto100% (1)

- Plan Anual de Trabajo-MatemáticaDocumento6 páginasPlan Anual de Trabajo-MatemáticaRaúl Cayllahua RamírezAún no hay calificaciones

- Caso RMADocumento12 páginasCaso RMADiego Alarcon PolancoAún no hay calificaciones

- D1 A3 FICHA-TUTORIA Prevenimos La Violencia Rev01Documento4 páginasD1 A3 FICHA-TUTORIA Prevenimos La Violencia Rev01eramildaoyarceruizAún no hay calificaciones

- Lenguaje y Comunicación IntegralDocumento6 páginasLenguaje y Comunicación IntegralGH ElizabetAún no hay calificaciones

- Ficha Tecnica en BlancoDocumento1 páginaFicha Tecnica en BlancoJose NaranjoAún no hay calificaciones

- La Importancia Del Canto Colectivo en La Educacion InfantilDocumento10 páginasLa Importancia Del Canto Colectivo en La Educacion InfantilMailén Blanco ArriolaAún no hay calificaciones

- Entrevista DR Cieza - Ser Médicos y Buenas PersonasDocumento9 páginasEntrevista DR Cieza - Ser Médicos y Buenas PersonasRenato Li SoldevillaAún no hay calificaciones

- TDR de Operador de Excavadora de Pucacolpa - 2021Documento4 páginasTDR de Operador de Excavadora de Pucacolpa - 2021Juan Aguilar QuispeAún no hay calificaciones

- Instrumentos, Mediciones EléctricasDocumento12 páginasInstrumentos, Mediciones EléctricasalejandroAún no hay calificaciones

- Enseña Chile - Liceo Mixto SFDocumento32 páginasEnseña Chile - Liceo Mixto SFPauloAún no hay calificaciones

- Aca No. 2 Poo2Documento2 páginasAca No. 2 Poo2Marlio Andres Aviles SilvaAún no hay calificaciones

- Brochure Peligro Sismico y Microzonificacion Caracterizacion de Terrenos para Diseno Sismico PDFDocumento8 páginasBrochure Peligro Sismico y Microzonificacion Caracterizacion de Terrenos para Diseno Sismico PDFRonald coral regaladoAún no hay calificaciones

- Ventajas y Desventajas de La Toma de DecisionesDocumento16 páginasVentajas y Desventajas de La Toma de DecisioneseiAún no hay calificaciones

- Sesion de Aprendizaje Reproducción Sexual en HumanosDocumento3 páginasSesion de Aprendizaje Reproducción Sexual en HumanosKarloCesarCornejoRamosAún no hay calificaciones

- Guia 1 - Elaboracion Del Plan de Tesis - 2023Documento39 páginasGuia 1 - Elaboracion Del Plan de Tesis - 2023Joseph CoelloAún no hay calificaciones

- Posturas D Eun Relacionista PublicoDocumento19 páginasPosturas D Eun Relacionista PublicogorgorgorAún no hay calificaciones

- Pautas para Elaborar Un Proyecto CulturalDocumento52 páginasPautas para Elaborar Un Proyecto CulturalGrecia DuenAún no hay calificaciones

- Ficha Literaria de Como Decidi Convertirme en El Hermano MayorDocumento2 páginasFicha Literaria de Como Decidi Convertirme en El Hermano MayorFlor MuñozAún no hay calificaciones

- Dámaso Alonso y Fernández de Las RedondasDocumento3 páginasDámaso Alonso y Fernández de Las RedondasRoxana EspinozAún no hay calificaciones

- Análisis de La Obra LiterariaDocumento5 páginasAnálisis de La Obra LiterariaAnonymous YhNQmK6AAún no hay calificaciones

- Television GuatemalaDocumento85 páginasTelevision GuatemalaAlejandra VillagranAún no hay calificaciones

- Proyecto Cuyes Laurente 100Documento78 páginasProyecto Cuyes Laurente 100red hoodAún no hay calificaciones

- 27 09al01 10 21ORI - CUADERNILLODocumento3 páginas27 09al01 10 21ORI - CUADERNILLOMelanie AyalaAún no hay calificaciones

- Tesis David Llinas PDFDocumento129 páginasTesis David Llinas PDFFABIOAún no hay calificaciones

- Epistemología de La DidacticaDocumento2 páginasEpistemología de La DidacticaTatiana Zuleica Aparicio PorcelAún no hay calificaciones

- MANUAL 3° Básico II Semestre 325Documento544 páginasMANUAL 3° Básico II Semestre 325Mireya Burgos PeredoAún no hay calificaciones

- ESTADocumento7 páginasESTAAlessandroAún no hay calificaciones

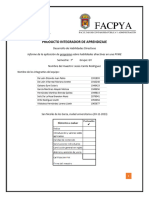

- PIA Habilidades DirectivasDocumento21 páginasPIA Habilidades Directivasbrenda.hernandezmrtnAún no hay calificaciones