Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Falleti Una - Teoria - Secuencial - de - La - Descentraliz

Falleti Una - Teoria - Secuencial - de - La - Descentraliz

Cargado por

Emanuel Sandoval OrellanoTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Falleti Una - Teoria - Secuencial - de - La - Descentraliz

Falleti Una - Teoria - Secuencial - de - La - Descentraliz

Cargado por

Emanuel Sandoval OrellanoCopyright:

Formatos disponibles

Una Teoria Secuencial De La Descentralizacion: Argentina Y Colombia En Perspectiva

Comparada

Author(s): Tulia G. Falleti

Source: Desarrollo Económico , Oct. - Dec., 2006, Vol. 46, No. 183 (Oct. - Dec., 2006), pp.

317-352

Published by: Instituto de Desarrollo Económico Y Social

Stable URL: http://www.jstor.com/stable/4151121

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide

range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and

facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at

https://about.jstor.org/terms

Instituto de Desarrollo Económico Y Social is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and

extend access to Desarrollo Económico

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

Desarrollo Econdmico, vol. 46, N2 183 (octubre-diciembre 2006)

317

UNA TEORIA SECUENCIAL

DE LA DESCENTRALIZACION:

ARGENTINA Y COLOMBIA

EN PERSPECTIVA COMPARADA*

TULIA G. FALLETI**

LAumenta siempre la descentralizacion el poder de gobernadores e

De ser asi, ,c6mo se explican las diferencias observadas entre paise

del equilibrio de poder entre niveles de gobierno? En los Oltimos trein

reformas descentralizadoras en todo el mundo que modificaron d6

politicas y economicas centralizadoras, como asi tambien el modo e

la politica. Como escribe James Manor: "Casi todos los paises del m

rimentando hoy con la descentralizacion [...] en la que se ve una so

tipos de problemas

con remitirse a datosdiferentes"

fiscales. En (1999, pi.g.

1980, los vii). Parasubnacionales

gobiernos observar esta

de tendencia

todos los basta

paises del mundo recaudaban, en promedio, el 15 % del total de sus ingresos y gasta-

ban el 20 % del gasto pOblico total. A fines de la decada del noventa, esos porcentajes

habian aumentado a 19 % y 25 %, respectivamente, y en algunas regiones hasta se

habian duplicadol.

* Publicado en American Political Science Review, vol. 99, N2 3, agosto de 2005, 327-346. Ganador del

premio Gregory Luebbert 2006, otorgado por la secci6n de politica comparada de la Asociaci6n Americana de

Ciencias Politicas (APSA) al mejor articulo de politica comparada de los aros 2004 - 2005. Desarrollo Econdmico

agradece a APSR la autorizaci6n para la presente versi6n en espanol.

** Profesora adjunta en el Departamento de Ciencia Politica de la Universidad de Pensilvania, 208 South

37th Street, 202 Stiteler Hall, Philadelphia, PA, 19104-6215 (falleti@sas.upenn.edu). La autora desea agradecer a

Isabella Alcafiiz, Dawn Brancati, Ruth Ben-Artzi, Ernesto Calvo, Maxwell Cameron, Edward Gibson, Gerald

McDermott, Richard O. Moore, Ben R. Schneider, Lee Siegelman, Rogers Smith, Kathleen Thelen y tres comenta-

ristas an6nimos por sus muy Otiles sugerencias sobre versiones anteriores de este articulo. Daniel Brinks, Katrina

Burgess, Barbara Geddes, John Gerring, Merilee Grindle, Wendy Hunter, Jos6 Itzigsohn, James Mahoney, Paul

Pierson, Dietrich Rueschemeyer, Theda Skocpol, Benjamin Smith, Martin Tanaka, y los participantes de semina-

rios realizados en Northwestern University, Brown University, Central European University (Budapest), Harvard

University, University of Notre Dame y University of Michigan Ann Arbor, ofrecieron valiosos comentarios en una

etapa anterior del proyecto. David Samuels y Matthew Shugart generosamente compartieron sus datos legislati-

vos de Brasil y Colombia. El trabajo de campo en que se bas6 este articulo cont6 con el apoyo del Social Science

Research Council, United States Institute of Peace y Alumnae Association de Northwestern University. El Kellogg

Institute for International Studies (University of Notre Dame) y el Centre of International Relations (University of

British Columbia) brindaron apoyo institucional durante la etapa de escritura del articulo.

1 En los paises latinoamericanos de mayor tamaro (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, M6xico,

Paraguay y PerO, para los cuales existen datos comparables), la proporcidn de los ingresos y gastos de los

gobiernos subnacionales aument6 de un promedio de 14% y 16%, respectivamente, en 1980, a un 29% en 2000.

Fuente: http://wwwl .worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscalindicators.htm

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

318 TULIA G. FALLETI

Mas allA del area fiscal

gobiernos subnacionales

ciertas reformas politic

gobernadores e intend

de recursos, responsabil

al primer piano de la e

ciente importancia que

tiones locales2. Asimismo

papel de las relaciones

eran descriptas como e

Muskie, 1962, citado en

politicos

2001), y desplazan

de las el

relacione

verticales entre nivele

tensibles en el panoram

la descentralizaciOn el

presidentes, gobernado

Un importante conjun

zacion gira en torno d

que poca o ninguna aten

movimiento descentraliz

dici6n liberal argument

locales, contribuye a pro

A su vez, economistas

que la descentralizaci6n

conocimiento de las pre

que esto origina entre

investigadores, entretant

subnacionales puede inc

mover el autoritarismo s

bar el patronazgo (Sam

indican que, en ausenci

rencia de recursos a los

les de inflaci6n (Treism

macroecon6mico genera

Curiosamente, pese a

tralizacibn sobre la dem

parten la premisa de qu

subnacionales. Por lo com

que pone en relaci6n las

vos o sea con sus result

sobre las consecuencias

supuesto de que la descentralizaci6n aumente el poder de los gobiernos

subnacionales.

2 Ver, entre otros articulos, "The waiters' revolt. State elections in Mexico", The Economist, 12 de

2005; y "Conservatives Claim to Carry German State in Close Vote", The New York Times, 21 de feb

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

TEORIA SECUENCIAL DE LA DESCENTRALIZACION 319

Ahora bien, cuando concebimos la descentraliz

multidimensional (Montero y Samuels, 2004, pag. 8) qu

ticas en torno del contenido e instrumentaci6n de disti

probamos que algunas formas de descentralizacion dism

de los funcionarios subnacionales. A fin de evaluar las consecuencias de la descen-

tralizacion en procesos de democratizaciOn y de reforma econ6mica mas amp

preciso, pues, establecer, en primer lugar, cuAndo y como las medidas descen

zadoras aumentan o disminuyen el poder de tales funcionarios. La definiciO

descentralizacion que propongo en este articulo distingue entre tres tipos de

das de descentralizacion: administrativa, fiscal y politica. En contraste con lo

ha hecho en los estudios previos que, en su mayor parte, trataron estas cate

por separado, la definiciOn que aqui propongo permite comprender de que m

la transferencia de autoridad en un area interactOa con reformas descentralizadoras

en otras areas, ya sea reforzandolas o suprimiendolas. Vale decir, en este artic

analizo las interacciones entre distintas clases de descentralizacion tal como evo

cionan en el tiempo3. Asi, basandome en trabajos recientes de path dependenc

dependencia de la trayectoria previa) y cambio institucional (v. gr., Mahoney, 20

Pierson, 1992, 2000,

descentralizaciOn. Al 2004; Thelen,

respecto, 2000, 2003),

argumento que elofrezco

tipo de un analisisque

coaliciOn dina.mico

promuevd

primera reforma descentralizadora y la secuencia de las medidas que le siguen s

dos factores importantes en la evolucion del equilibrio de poder intergubernamental.

Existen investigaciones que dan buena cuenta de los diversos grados de descentr

lizaciOn fiscal en un momento especifico (v. gr., Garman, Haggard y Willis, 20

pero no han logrado explicar los efectos de las politicas descentralizadoras en la

evoluciOn de las relaciones entre niveles de gobierno. En este trabajo no s6lo med

el nivel absoluto de descentralizaci6n en distintos momentos, sino que tambi6n e

minare los efectos de reformas de descentralizaciOn previas en reformas posteriores

El articulo pone tambien en el centro de la escena a los actores e intereses

subnacionales. La pregunta sobre las motivaciones que Ilevan a los gobernantes

nacionales a ceder parte de su poder ha hecho que muchos investigadores se ce

traran en las preferencias de los gobernantes nacionales, esto es, en el poder eje

tivo (Grindle, 2000; O'Neill, 2003) o en las relaciones entre el ejecutivo y la legislatur

(Escobar-Lemmon, 2003; Willis, Garman y Haggard, 1999). Por mi parte, mostra

en cambio, que el proceso de descentralizaciOn resulta de la accion de una amp

gama de actores sociales y politicos, entre ellos: gobernadores y sus ministros

intendentes, asociaciones o alianzas de gobernadores e intendentes, sindicatos d

los sectores afectados por la descentralizacion y otros grupos de la sociedad civi

3 Al priorizar distintas teorias y enfoques metodol6gicos, la bibliografia sobre descentralizaci6n dividi6

proceso en sus partes componentes. Las obras orientadas a las medidas de gobierno emprendieron el estu

de las reformas administrativas, tales como el traspaso de los servicios de educaci6n y salud (v. gr., Di Grop

y Cominetti, 1998). Otro conjunto de obras procuraron explicar las razones de la descentralizaci6n politica o

motivos por los cuales actores racionales aceptan transferir parte de su poder (Grindle, 2000; O'Neill, 20

Analogamente, los enfoques institucionales han argumentado que el grado de descentralizaci6n fiscal o politi

se explica por las diferencias en el sistema de partidos (Riker, 1964; Willis, Garman y Haggard, 1999). Muy p

estudios han analizado dos o tres tipos de descentralizaci6n juntas (v. gr., Manor, 1999; Penfold-Becerra, 199

pero ni siquiera en estos se examinan las interacciones entre los distintos tipos de descentralizaci6n y sus co

secuencias en la evoluci6n del equilibrio de poder intergubernamental.

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

320 TULIA G. FALLETI

Por Oltimo, en el articulo h

res en juego. Estos intereses

actores (Tarrow, 1978, pag.

dirige el foco sobre los ince

por alto el componente terr

cuestiones relativas a la descen

tes como los incentivos electorales.

Asi pues, los tres elementos principales de la teoria secuencial que propong

en las secciones que siguen conciernen a los tres tipos de reformas descentralizad

ras, la importancia de los intereses territoriales y el orden secuencial de las reformas

Esta teoria contribuira a explicar bajo que condiciones la descentralizaci6n pue

aumentar o disminuir el poder de los funcionarios subnacionales.

La teoria secuencial de la descentralizaci6n

La descentralizacidn como proceso

La descentralizaci6n es un proceso de reforma del estado compuesto por

conjunto de politicas p0blicas que transfieren responsabilidades, recursos o aut

dad de los niveles mas altos de gobierno a los mbs bajos. Comparada con defin

nes anteriores, 6sta plantea cuatro restricciones. Primero, se concibe a la descen

lizacion como un proceso dinamico de reformas de politicas pdblicas, y no como

caracteristica estatica que describe al sistema politico o fiscal. Segundo, los rec

tores de las reformas descentralizadoras son los niveles inferiores de gobierno.

definici6n no incluye reformas que apuntan a actores no estatales, tales com

privatizaciones o desregulaciones (ver Cheema y Rondinelli, 1983, pbgs. 24-25).

cero, dado que la descentralizaci6n es un proceso de reforma del estado, la tra

ci6n hacia un nuevo tipo de estado implica de suyo el comienzo de una nueva

cuencia de descentralizaci6n. El contenido de las medidas descentralizadoras y s

interacci6n por

terminados conelsistemas

tipo de politicos

estado queyquieren

econ6micos m.s amplios

reformar; estAn

por ende, sumamen

a fin de comp

las medidas descentralizadoras de distintos paises como parte de procesos ana

camente equivalentes, debemos comparar las politicas adoptadas en el mismo t

de estado. Cuarto, al estudiar la reasignaci6n de la autoridad a niveles de gobie

inferiores, es muy beneficioso contar con una clara taxonomia de las medidas

centralizadoras. La taxonomia propuesta se basa en el tipo de autoridad deleg

de modo tal que podemos diferenciar entre4:

Descentralizacidn administrativa: comprende el conjunto de politicas que p

miten transferir a los gobiernos subnacionales la administracibn y prestaci6n

servicios sociales tales como educaciOn, salud, asistencia social o vivienda.

descentralizaci6n administrativa puede implicar la delegaciOn de autorid

decisoria en estas areas, pero esta no es una condici6n necesaria. Si el gobi

4 No diferencio las politicas segun el grado de autoridad delegada-p.ej., desconcentraci6n, descent

zaci6n o delegacibn (ver Cheema y Rondinelli, 1983)- debido a que dicho grado de autoridad delegada f

parte de Io que quiero explicar.

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

TEORIA SECUENCIAL DE LA DESCENTRALIZACION 321

no central transfiere ingresos para solventar los costos de

prestacidn de tales servicios sociales, la descentralizacion

financiada y coincide con una medida de descentralizacion

si los gobiernos subnacionales afrontan estos costos con su

la descentralizacion administrativa es no financiada.

* Descentralizacibn fiscal: se refiere al conjunto de politicas

tar los ingresos o la autonomia fiscal de los gobiernos sub

politicas pueden asumir diversas formas institucionales, tales c

de las transferencias del gobierno central, la creaciOn de

subnacionales o la delegacion por parte del gobierno nacio

impositiva a los gobiernos subnacionales5.

* Descentralizacidn politica es el conjunto de reformas consti

rales destinadas a abrir nuevos espacios de representaci6n

activar los que ya existian pero permanecian latentes o ine

das de este tipo estan destinadas a delegar autoridad polit

electorales a actores subnacionales. Ejemplos de esta clase

las elecciones por voto popular de intendentes y gobernado

dos constitucionales anteriores, habian sido designados por

recto; la creaci6n de asambleas legislativas subnacionale

reformas constitucionales que fortalecen la autonomfa polftica

subnacionales6.

Con respecto a las consecuencias de cada tipo de descentra

centralizaci6n administrativa puede tener un efecto positivo o neg

nomia de los ejecutivos subnacionales. Si este tipo de descentr

burocracias municipales o provinciales, promueve la capacitac

rios locales, o favorece el aprendizaje a nivel local, entonces aum

organizativa de los gobiernos subnacionales. No obstante, si la

administrativa se produce sin transferencia de fondos, esta reform

autonomia de los funcionarios subnacionales, quienes para prest

pasados tendrn que depender en mayor medida de posteriore

cales del gobierno nacional o endeudarse. Analogamente, la des

puede tener un impacto positivo o negativo en el grado de aut

Ello dependera del diseio institucional de la politica fiscal que

ejemplo, niveles mayores de transferencias automaticas aumen

los funcionarios subnacionales, ya que estos gozan de mayore

los costos (politicos o burocriticos) de recaudar esos fondos. P

delegacion de autoridad tributaria a unidades subnacionales que

estructura institucional para cobrar nuevos impuestos, causa s

5 A diferencia de otras definiciones de la descentralizaci6n fiscal, en las que l

ingresos y gastos se consideran en conjunto, segOn esta definici6n la descentraliz

ingresos, en tanto que la descentralizaci6n administrativa se refiere a los gastos. Esta

la evaluaci6n de procesos descentralizadores en que la transferencia de ingresos n

y permite desentrariar resultados aparentemente contradictorios, tales como la "cent

ci6n" (ver Wibbels, 2004, 220-21).

6Si bien las medidas de descentralizaci6n politica y de democratizaci6n pueden

te, a los fines de este articulo es preciso distinguir claramente estos dos procesos

elecciones libres e imparciales en todos los niveles de gobierno despues de un regimen

necesariamente, una medida de descentralizaci6n politica. La transici6n a la democ

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

322 TULIA G. FALLETI

presupuesto local e incr

de las transferencias de

recaudar sus propios im

rran este tipo de descen

leccion impuestos es nega

sos (de las unidades sub

recauda es el gobierno cen

litica tiende a aumentar

respecto de los centrale

un efecto negativo sobr

aquella aumenta la separ

con la creacion de legisl

das dividen politicamente a los gobiernos subnacionales, la oposicion politica

subnacional podria minar la autoridad de gobernadores e intendentes con relacion al

ejecutivo nacional.

Al discriminar asi entre los tipos de descentralizaci6n, vemos que, segOn cuAl

sea su diseho institucional, las medidas descentralizadoras pueden en la practica

disminuir el poder de los funcionarios subnacionales con respecto al del poder eje-

cutivo nacional. Como muestro en Io que sigue, el disefio y consecuencias de las

medidas de descentralizaci6n dependen en grado sumo del momento (o timing) en

que tales medidas tienen lugar dentro de la secuencia de reformas. Las medidas de

descentralizaci6n politica y fiscal que ocurren al principio de la secuencia tienden a

aumentar el poder de los gobernadores e intendentes, en tanto que las secuencias

caracterizadas por medidas de descentralizaci6n administrativa tempranas tienden

a afectar el poder de gobernadores e intendentes de manera negativa.

Intereses territoriales

Los intereses territoriales de presidentes, gobernadores e intendentes se d

nen por el nivel de gobierno (nacional, estadual o municipal) y las caracteristic

la unidad territorial (v. gr., provincia rica o pobre, gran ciudad o localidad pequ

que ellos representan. Con base en la literatura de descentralizaci6n y en entrev

en profundidad realizadas a politicos y funcionarios pOblicos de los niveles nac

y subnacional7, es posible definir las preferencias de actores nacionale

subnacionales respecto de los distintos tipos de descentralizaci6n8.

plemente reinstaurar las normas y reglas electorales del periodo preautoritario, sin que exista una negocia

reforma destinada al nivel subnacional. Andlogamente, si una reforma electoral que pretendiera aumen

competencia politica en el sistema aumentase, como consecuencia no buscada, el poder de los actores po

subnacionales, no podria considercrsela una medida de descentralizaci6n politica, ya que no fue plane

diserfada o negociada con el fin explicito de otorgar mayor poder a los sistemas politicos subnacionales

poder ser considerada una medida de descentralizaci6n politica, la reforma en cuesti6n tiene que abord

manera expresa la delegaci6n de autoridad o capacidad politica al nivel subnacional.

7 Se trata de 86 entrevistas en profundidad realizadas en Argentina, M6xico y Colombia entre 1998 y 2

8 El orden de preferencias de los funcionarios nacionales y subnacionales permite comprender su po

ci6n en las negociaciones sobre distintos tipos de descentralizaci6n. Sin embargo, no asumo que estas prefe

cias han de mantenerse fijas durante todo el proceso descentralizador. Una vez puesta en marcha la pr

reforma descentralizadora, sus consecuencias sobre las relaciones intergubernamentales pueden hacer q

negociadores de futuras reformas deban reformular el orden de sus preferencias.

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

TEORIA SECUENCIAL DE LA DESCENTRALIZACION 323

El poder ejecutivo nacional prefiere la descentralizaciOn admin

fiscal (F) y, a la vez, prefiere esta Oltima a la politica (P). El razonami

te: el gobierno nacional procura desprenderse, ante todo, de sus r

en materia de gasto, y por lo tanto la descentralizaci6n administra

de mucho mayor beneplacito con el poder ejecutivo nacional. Como so

Haggard

a y Willis

transferir (2001, p.g. 209):

responsabilidades "Esrecursos

que los previsible que

para el president

afrontarlas". S

tral se ve forzado a elegir entre ceder autoridad fiscal o politica

autoridad fiscal y conservar el control politico, el cual puede servirle

decisiones de gasto de los funcionarios subnacionales. Es asi que

nacional A > F > P.

El mismo razonamiento se aplica para explicar el orden inverso de prefere

de los funcionarios subnacionales: P > F > A. Ante todo, les interesa la descentr

cibn politica. Si el presidente no controla la designaci6n y remoci6n de gobernador

e intendentes, 6stos pueden sacar a la palestra las preocupaciones y problem

sus unidades territoriales sin temor a represalias desde arriba. Asimismo, si lo

bernadores e intendentes deben elegir entre la descentralizaciOn fiscal y la adm

trativa, siempre preferiran la transferencia de ingresos a la de responsabilidades, e

especial si los sindicatos que representan a los empleados pOblicos de los sect

que van a ser descentralizados son activos y fuertes. Vale decir, los funcion

subnacionales prefieren contar con autonomia politica, dinero y responsabilid

en ese orden.

Secuencias de descentralizaci6n: origenes,"timing"y mecanismos

Los origenes del proceso de descentralizacion tienen importancia tant

un punto de vista te6rico como metodol6gico. Por un lado, el argumento princ

este articulo sostiene que los resultados del proceso descentralizador son

dientes de la trayectoria previa de reformas (o path dependent). Por lo tanto, e

de los origenes de la secuencia de reformas es decisivo. Distintas posicione

adoptado en la literatura respecto de cuando comienza un proceso, distin

entre que ocurra en una coyuntura critica (Collier y Collier, 1991) o que sea el

lace de sucesos contingentes (Mahoney, 2000). En mi caso, defino el orig

proceso de descentralizaci6n segOn el contexto o el tipo de estado en el q

reformas tienen lugar. Como sefale mis arriba, el contenido de las politica

centralizaci6n y sus efectos en los sistemas politicos y econ6micos estAn de

dos, en gran parte, por el tipo de estado que estas medidas buscan refor

ejemplo, en el contexto de los estados oligarquicos, las reformas descentra

procuraron consolidar o equilibrar el poder de las diversas elites regionales

1992, pag. 17). En el contexto de estados desarrollistas, en cambio, buscaron

cer ciertas regiones a fin de volverlas mas aptas para la inversion privada (

1990, pag. 75). Entre tanto, en el contexto de los estados neoliberales, la de

lizacion ha intentado reducir el tamano del gobierno central. Por supuesto,

fueron los Unicos objetivos de la descentralizaci6n en cada uno de estos p

hist6ricos; pero es evidente que en ellos las politicas de transferencia de r

responsabilidades o autoridad a los gobiernos subnacionales fueron parte

yectos de reforma del estado con objetivos politicos y econ6micos muy distinto

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

324 TULIA G. FALLETI

esta raz6n, al comparar

cesos o secuencias de d

tienen lugar, a fin de

paracion.

A los fines de este art

iniciado con la transici6n

1994) o neoliberal. En e

lo que se dio en Ilamar

cierto que habia habido

Eaton, 2001, 2004; Monte

contexto de diferentes

an'lisis que emprendo aq

Con respecto al orige

fecha exacta en que "ter

obstante, es posible ide

medidas ortodoxas de aj

la economia. Comienzo,

lizadoras con la primer

gobierno que transit6 d

Los intentos fallidos de

tener consecuencias pa

parte del proceso, ya q

reformas, aunque no co

Utilizando la termino

relaciones entre nivele

estratificada. Las medidas de descentralizaci6n afectan los estratos fiscal, adminis-

trativo y politico de las relaciones intergubernamentales. Rara vez una medida des-

centralizadora afecta los tres estratos intergubernamentales simultAneamente. Con

mayor frecuencia, diferentes tipos de descentralizaci6n se negocian y concretan en

diferentes momentos. De ahi que el momento de cada reforma determina el tipo de

secuencia de descentralizacion experimentada por cada pais. Si tienen lugar los tres

tipos de descentralizaci6n antes definidos (lo cual es empiricamente comOn, aunque

no es te6ricamente necesario), podemos identificar seis secuencias de descentrali-

zacion segon el momento en que se produjo la primera medida descentralizadora en

cada estrato intergubernamental. Esto no significa que no haya en cada estrato me-

didas posteriores, o que deba soslayarselas (ver el andlisis de casos empiricos en la

pr6xima seccion); sino que la primera medida descentralizadora en cada estrato es

particularmente importante, ya que limita las posibilidades de cambio en los otros

estratos y nos permite establecer un modelo bbsico sobre el efecto que tienen distin-

9 En los paises analizados en este articulo, tales gobiernos fueron los de Jorge R. Videla en Argentina

(1976-1981), Joao Figueiredo en Brasil (1979-1985), Belisario Betancur en Colombia (1982-1986) y Miguel de la

Madrid en M6xico (1982-1988). En la mayor parte de Am6rica Latina, la transici6n del intervencionismo estatal a

la economia de mercado fue la reacci6n ante los trastornos econ6micos desencadenados por la crisis de la

deuda externa a comienzos de la d6cada de 1980 (aunque no en Argentina y Chile, donde el pasaje a la econo-

mia de mercado precedi6 a Ia crisis de la deuda). Los gobiernos subsiguientes aplicaron politicas econ6micas

tanto ortodoxas como heterodoxas, pero el desarrollismo ya habia quedado atrds (ver Weyland, 2002, 72, 77-81).

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

TEORIA SECUENCIAL DE LA DESCENTRALIZACION 325

tas secuencias de descentralizaci6n en la evoluciOn

intergubernamental.

Es muy probable que el nivel de gobierno cuyos intere

cen al comienzo del proceso descentralizador determine

que se implementa primero. A su vez, la primera ronda d

efectos de realimentacion en reformas descentralizadora

caracteristicas peculiares. Por ejemplo, si en la primera r

valecen los intereses subnacionales, es muy probable que la primera medida de

descentralizacion sea de tipo politico. Esta descentralizacion politica puede producir

un "efecto trinquete" (Huber y Stephens, 2001, pag. 10), dando lugar a la formaci6n

de grupos de apoyo que continuaran presionando en favor de una mayor descentra-

lizaci6n. Ejemplo de dicho "efecto trinquete" es la creaci6n de alianzas entre gober-

nadores e intendentes, u otros casos de coordinacion entre politicos subnacionales.

Ejerciendo presion a traves de estas asociaciones, los gobernadores e intendentes

aumentan su poder para la siguiente ronda de descentralizaciOn. Pero aOn si no

actia este mecanismo de coordinaci6n, los gobernadores e intendentes estaran en

mejor situacion para proponer sus preferencias en la segunda ronda de reformas, ya

que gozaran de una mayor autonomia politica respecto del ejecutivo nacional. Por

otra parte, el presidente dependera en mayor medida de ellos para obtener votos en

las elecciones nacionales. De este modo, lo mas probable es que en la segunda

ronda de descentralizaci6n los gobernadores e intendentes exijan una descentraliza-

ci6n de tipo fiscal e influyan en sus caracteristicas. Tambien es posible que a 6sta le

siga, como Oltima reforma, una descentralizacion administrativa, a fin de compensar

la anterior descentralizaci6n de recursos (Haggard, 1998, pAg. 217). En tal caso, la

descentralizaci6n administrativa sera financiada y no tendra efectos negativos en el

poder de los gobernadores e intendentes. Por lo tanto, el resultado de esta trayecto-

ria de descentralizaci6n (P -> F --> A), que se adapta a las preferencias de los funcio-

narios subnacionales, es un alto grado de autonomia de los gobernadores e

intendentes respecto del presidente (ver el Cuadro 1). Como se ilustra mAs adelante,

Colombia sigui6 esta trayectoria entre 1986 y 1994.

En cambio, cuando al inicio del proceso descentralizador prevalecen los intere-

ses de las autoridades nacionales, es probable que el primer tipo de descentraliza-

ci6n sea administrativa. Si el traspaso de responsabilidades no se acompara de

recursos fiscales, el poder ejecutivo nacional fortalecera su poder frente a los funcio-

narios subnacionales, quienes dependeran en mayor medida de las transferencias

del gobierno central. Si el proceso de descentralizacion continda, el presidente pre-

ferira que la siguiente sea una descentralizacion fiscal y no politica. En presencia de

un mecanismo de reproducciOn de poder (Stinchcombe, 1968, pags. 117-18), el

ejecutivo nacional podra controlar el momento, ritmo y contenido de la reforma fiscal.

Sometidos a las consecuencias fiscales de la primera ronda de descentralizaci6n

administrativa (no financiada), los gobernadores e intendentes no estaran en condi-

ciones de rechazar lo estipulado por el gobierno central en la segunda ronda de

negociaciones. Esto es, a menos que circunstancias ex6genas cambien el grado de

autonomia de gobernadores e intendentes respecto del ejecutivo nacional. En esta

secuencia de reformas, la descentralizacibn politica, en caso de que la hubiera, sern

la tercera de la serie (A - F - P). Esta trayectoria que se ajusta al orden de las

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

326 TULIA G. FALLETI

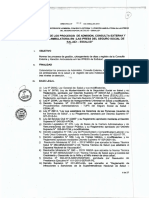

CUADRO 1

Secuencias de descentralizacion y sus efectos en el equilibrio

de poder intergubernamental

Intereses Primer tipo Tipo de Segundo tipo Tercer tipo Grado de cambio

prevalecientes de descentra- mecanismos de descentra- de descentra- en el equilibrio

en la primera lizaci6n de realimen- lizaci6n lizaci6n de poder

ronda taci6n interguberna-

mentala

Subnacionales -- Poliftica Autorrefuerzo -- Fiscal -- Administrativa = Alto

Nacionales --- Administrativa Autorrefuerzo -- Fiscal -> Polftica = Bajo

Subnacionales -4 Poliftica Reactivos -> Administrativa -4 Fiscal = Medio/bajo

Nacionales -4 Administrativa Reactivos -- Politica --* Fiscal = Medio

Empatados -- Fiscal Reactivos -- Administrativa -- Polfitica =

Empatados - Fiscal Autorrefuerzo - Politica -> Administrativa = Alto

a Un cambio positivo en el equilibrio de poder intergubernamental refleja una mayor autonomia de los

cionarios subnacionales respecto de los nacionales. Asi, un nivel "alto" en el grado de cambio del equilib

poder intergubernamental corresponde a una mayor autonomia de los gobernadores e intendentes, en tan

un nivel "bajo" indica que el grado de autonomia de los funcionarios subnacionales permaneci6 prnctica

igual.

preferencias del ejecutivo nacional, prActicamente no produce cambio alguno en la

autonomia de gobernadores e intendentes. MAs adelante, mostrar6 que Argentina

sigui6 esta secuencia de descentralizaci6n entre 1978 y 1994.

Tambibn es factible que, una vez iniciado el proceso de descentralizaciOn, cam-

bios ex6genos (como una elecci6n en mitad de mandato, un contexto de expansion

o de crisis fiscal, o un proceso de democratizaci6n) inviertan la distribuci6n del poder

entre los ejecutivos nacionales y subnacionales. Esto originaria dos secuencias alter-

nativas: P -> A --> F y A -> P -> F. En la primera de estas situaciones, al comienzo de

la secuencia predominan los intereses subnacionales, lo cual desencadena la des-

centralizacibn politica. Sin embargo, mecanismos reactivos (como una crisis fiscal

que anule las demandas subnacionales de descentralizaci6n fiscal) pueden Ilevar a

un predominio de los intereses de las autoridades nacionales en la segunda ronda y,

por ende, a la descentralizaci6n administrativa. La Oltima etapa, en caso de haberla,

seria de descentralizaci6n fiscal. Si la descentralizaci6n administrativa no es finan-

ciada, esta trayectoria puede ser desastrosa para los funcionarios subnacionales

se les concede autonomia politica, y poco despu6s les son asignadas responsabi

dades administrativas sin financiamiento, sus bases electorales los acusaran de

desempeho en sus funciones. Lo mAs probable es que esta trayectoria conduz

un pequeiro o nulo cambio en la distribuciOn de poder intergubernamental. Si, por e

contrario, la descentralizaciOn administrativa es financiada, la trayectoria tal vez co

duzca a un cambio de mediana magnitud en el equilibrio intergubernamental. En

otra secuencia (A ---> P --> F), al comienzo prevalecen los intereses de los gobernante

nacionales, pero mecanismos reactivos (como un proceso de democratizaciOn q

socave el poder central) posibilitan a los ejecutivos subnacionales impulsar la d

centralizaci6n politica en la segunda ronda. En estas circunstancias, los actore

subnacionales, a raiz del poder politico que han adquirido, estAn mejor posiciona

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

TEORIA SECUENCIAL DE LA DESCENTRALIZACION 327

para fijar las condiciones de la descentralizaci6n fiscal.

toria seria un cambio en el equilibrio de poder en favor de las autoridades

subnacionales, aunque no tan significativo como en la primera trayectoria menciona-

da (P -- F -- A).

Por Oltimo, cabria concebir que al comienzo del proceso de reforma los intere-

ses nacionales y subnacionales esten en igualdad de condiciones, de modo tal que

ninguno de ellos sea capaz de alcanzar el tipo de reforma preferida. En tales circuns-

tancias, prevalecera el statu quo o bien los actores negociaran la segunda de sus

preferencias: la descentralizaciOn fiscal. Si esto ocurre, la continuidad de la secuen-

cia dependera de los efectos que tenga esta reforma en el poder relativo de los

ejecutivos nacionales y subnacionales. En caso de prevalecer los primeros, habra

una descentralizacidn administrativa, y la descentralizacion politica se realizara en

Oltimo lugar

equilibrio (F -> Aintergubernamental.

de poder --> P). Esta trayectoria originar,aqui

Lo decisivo un es

cambio leve atemporal

el desfase mediano en-

en e

tre la primera y la segunda rondas de reformas. Si los funcionarios subnacionales

reciben dinero sin condiciones, y pueden utilizarlo para fortalecer su base de apoyo

y popularidad durante un lapso considerable antes de que se les asignen nuevas

responsabilidades, esta trayectoria Ilevaria a un aumento de mediana magnitud en la

autonomia de los ejecutivos subnacionales, por mas que la descentralizaciOn politica

sdlo tenga lugar al final de la secuencia. Por lo contrario, si el dinero y las responsa-

bilidades son descentralizados mas o menos al mismo tiempo, los funcionarios

subnacionales cargaran con nuevas responsabilidades sin gozar de autonomia poll-

tica. Asi pues, el efecto de la descentralizaciOn de responsabilidades financiadas

sobre el equilibrio de poder dependera, en gran medida, del exito que logren los

gobiernos subnacionales en prestar con eficiencia los servicios que acaban de

transferirseles. Pero si se tiene en cuenta que los funcionarios subnacionales proba-

blemente rendiran cuentas al ejecutivo nacional mas que a sus bases locales (recor-

demos que la descentralizacion politica no se produce sino hasta el final de la trayec-

toria), es probable que su desempeho administrativo sea deficiente, y el resultado

sera un cambio pequero en la autonomia de los ejecutivos subnacionales. Alternati-

vamente, si tras estar en pie de igualdad en cuanto a los intereses territoriales, y

luego de una primera ronda de descentralizaciOn fiscal, priman los ejecutivos

subnacionales, le seguira la descentralizaciOn politica, y la administrativa vendra en

Oltimo termino

el equilibrio (F -- P

de poder -- A). Esta secuenciaa favor

intergubernamental dar. origen

de losagobiernos

un cambiosubnacionales,

considerable en

que en un principio obtienen capacidad fiscal, luego autonomia politica, y finalmente

responsabilidades administrativas. Las dos primeras rondas de la secuencia les per-

miten crear un basti6n de acolitos (pues cuentan con los recursos para ello) y ganar

elecciones. Esto aumenta su autonomia respecto del ejecutivo nacional, como lo

ilustra la Oltima fila del Cuadro 1.

Hasta ahora he asumido que se producen los tres tipos de descentralizaciOn y

que es dable establecer una secuencia entre ellos. Ademas, solo tome en cuenta la

primera politica exitosa dentro de cada tipo de descentralizaciOn y el primer ciclo de

descentralizaciones, ciclo que concluye una vez que se han producido los tres tipos

de reformas. En la realidad, empero, los procesos pueden evolucionar de muy dis-

tintas formas. Quizas haya s6lo uno o dos tipos de reformas, o los tiempos de la

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

328 TULIA G. FALLETI

aplicacion de las politicas

estrato (no necesariament

estratos. Pondr6 de reliev

empiricos (correspondient

No obstante, en la medida

delegaci6n de autoridad y

propuestas aqui pueden m

siguen otras pautas.

Evoluci6n del equilibrio

El equilibrio de poder inte

grado de autonomia de los

poder intergubernamenta

la capacidad de los actores

2) la autoridad legal, que fij

capacidad organizativa, que

mi interes reside en los ef

brio de poder intergubern

dimensiones de poder int

instrumentaci6n de medidas

(2004) y de Samuels y Main

intergubernamental con c

ingresos fiscales, que mide

gobiernos subnacionales (p

en los gastos, que mide el

gobiernos subnacionales; 3

que mide el grado de auto

evaluar y decidir en las cu

cifica; 4) el m6todo de des

si los gobernadores e inte

representaciOn territorial d

promedio de sobrerrepres

baja y alta del congreso. S

poder de los funcionarios

estos indicadores; pero si no lo aumentan, es de prever que algunos de estos

indicadores permanecerAn iguales o disminuirAn.

En el resto de esta seccidn comparo los niveles absolutos de descentralizaci6n

antes y despues de que este proceso tuviera lugar y el cambio en el equilibrio de

poder intergubernamental en los cuatro paises mAs grandes de America Latina. Ar-

gentina, Brasil, Colombia y Mexico tienen caracteristicas comunes que los hacen

adecuados para una comparaci6n. Primero, debido a su tamaro, es razonable supo-

ner que en ellos hay relaciones conflictivas entre el centro y la periferia, y que las

cuestiones relativas a la descentralizaci6n tienen una gran relevancia. Segundo, to-

dos estos paises emprendieron medidas descentralizadoras similares, aunque la

resultante distribuciOn intergubernamental del poder sea diferente. Tercero, todos

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

TEORIA SECUENCIAL DE LA DESCENTRALIZACION 329

ellos poseen estructuras de gobierno semejantes, con tres niv

legislaturas nacionales bicamerales. Por 01timo, las diferenci

permiten poner a prueba argumentos alternativos sobre el tipo

cional y el sistema de partidos. Por un lado, Argentina, Brasil

federales, mientras que Colombia es un pais unitario. Por el otro,

Colombia tienen sistemas de partidos relativamente descentra

el de Mexico (durante el periodo en estudio) es muy centraliza

En el Cuadro 2, las dos primeras columnas de cada pais mid

de descentralizacidn (expresiOn empleada para describir la situ

fiscal, administrativo y politico), y la tercera mide el grado re

equilibrio de poder intergubernamental. En la dimension fis

subnacional en los ingresos (PSI) disminuyO en la Argentina y

tres paises, mientras que la participacidn subnacional en los g

en los cuatro paises. A comienzos del periodo, Argentina y Br

altos niveles absolutos de descentralizacion fiscal, tanto en te

como de gastos, seguidos por Colombia y Mexico, en ese orden.

do el patron que surgi6 fue distinto. Brasil continuaba siendo e

centralizaciOn fiscal, pero ahora le seguia Colombia; y en lo co

Mexico superb a Argentina, que tenia la menor recaudaciOn su

desequilibrio vertical fiscal de los cuatro paises. Con respecto

iniciales, Mexico fue el pais donde hubo mayores cambios en

seguido por Colombia y Brasil. Argentina fue el pais de menor

experimentb un retroceso en la PSI.

En Io tocante a la administraciOn de los servicios sociales, l

dad encargada de polfticas (AEP) se ha aplicado al sector de la

ciOn de la educaciOn y no de otros sectores se explica por varias r

la mayoria de los paises ese fue el primer sector piblico desc

influyo en el ritmo y las caracteristicas de la descentralizacion en

do, en estos paises la educacion constituye el sector p0blico d

tanto en terminos de recursos fiscales como humanos, lo cual

consecuencias fiscales y administrativas para las provincias y mun

el sector de la educaciOn se caracteriza por poseer grandes y p

Io que torna politicamente decisiva su descentralizacibn. En est

indicadores tomados en cuenta fueron: autoridad para estable

dios; responsabilidad por la capacitaciOn docente; responsabil

ciOn del sistema educativo; administraciOn de los establecim

autoridad para contratar, despedir y reubicar a los docentes; y aut

sueldos.

Al principio del periodo, pueden formarse pares de paises de acuerdo

distribucion de las responsabilidades entre los niveles de gobierno: Argenti

sil eran los mas descentralizados, en tanto que Mexico y Colombia eran l

centralizados. Al final del periodo, el ordenamiento de los paises era similar, pe

Brasil se habia experimentado un mayor grado de delegaciOn de autorida

gobiernos subnacionales que en Argentina. Mientras que en 1982 los estado

leros y su gobierno central compartian responsabilidades en todos los indi

educativos considerados (Tavares de Almeida, 1995, pags. 20, 27), a media

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

CUADRO 2

Nivel de descentralizaci6n y evoluci6n del equilibrio de poder intergub

Brasil, Colombia y M6xico, 1978-1999

Argentina Brasil Colombia

Variable

de Antes

desc. de desc.Despu.s Cambio

de desc. de desc. An

de desc. de desc. de

PSI 21% 19% 25% 33% 18% 28% 9

(1983) (1999) (1980) (1995) (1980) (1995) (1

Nivel de PSI 3 1 4 4 2 3

Cambio de PSI a -8% 29% 56

Rango de cambio

de PSI 1 2

PSG 34% 41% 32% 44% 28% 40% 18

(1978) (1999) (1980) (1995) (1978) (1995) (1

Nivel de PSG 4 3 3 4 2 2

Cambio de PSG b 21% 38% 4

Rango de cambio

de PSG 1 2

AEPc

Plan de estudios C C 0 C S 0,5 N N

Formaci6n docente C C 0 C S 0,5 N C 0

Evaluaci6n C C 0 C S 0,5 N C 0,5

Admin. de escuelas C S 0,5 C S 0,5 S

Contrat., despidos

y reubicaci6n C S 0,5 C S 0,5 N

Sueldos C S 0,5 C S 0,5 N C 0,5

(1978) (1994) (1982) (1995) (1982) (1994) (1

Nivel de AEP 3,5 3 3,5 4 2

Cambio de AEP 1,5 3 2

Rango de cambio de AEP 1 4

DFS d

Gobernadores E E 0 E E 0 N E 1 N

Intendentes N/E E 0,5 E E 0 N E 1

(1983) (1996) (1982) (1994) (1982) (1991) (1

Nivel de DFS 3 2,5 4 2,5 1 2,5

Cambio de DFS 0,5

Rango de cambio

de DFS 2 1

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

(Continuacidn del cuadro 2)

RIT

Sobrerrepres.

en Diputados 1,94 1,85 -0,09 1,51 1,92 0,41 1,17 2,73 1

Sobrerrepres.

en Senado 3,15 3,40 0,25 2,66 3,94 1,28 1,25 1,00 -0,

(1983) (1995) (1962/78) (1995) (1982) (1994) (

Nivel de RIT 4 3 3 4 1 2

Cambio de RITe 0,16 1,69

Rango de cambio

de RIT 2 4

Rango prome

del nivel

absoluto de

descentralizaci6n 3,5 2,5 3,5 3,7 1,6 2,3

Rango promedio

del cambio en

el equilibrio de

poder intergu-

bernamental 1,4 2,6 3

Fuentes:

cifras incluyen PSI: Argentina:

los impuestos Datos

a la mano de obra);de 1983Samuels,

Brasil: de Artana et al.,

2003, pag. 161; 1995,

M6xico:pa.g.

Willis,79; datosyde

Garman 1999 del

Haggard, 1999,Ministerio de 1985,

pBg. 13, e IMF, Economia y

2001; Colo

Dillinger y Webb, 1998. PSG: Argentina: IMF, 1985, 2001; M~xico: IMF, 1985, 2001; Brasil, Samuels, 2003, pag. 161; Colombia, IMF, 1985, y Dillinger y Webb,

pig. 21. AEP: Datos recogidos en fuentes secundarias y leyes sobre educacidn. DFS: Datos recogidos en fuentes secundarias y constituciones nacionale

Argentina: Constituci6n Nacional e INDEC, 1997; M6xico: Lujambio, 2000, pigs. 35 y 73-76, e INEGI, 1995; Brasil: Datos proporcionados por David Sam

Colombia: Registraduria Nacional del Estado Civil (varios aros).

Nota: Las cifras en negrita ordenan por rango a los paises segOn su nivel absoluto de descentralizaci6n, de 1 (los mas centralizados

descentralizados). Los promedios en el nivel absoluto de descentralizaci6n de cada pais se presentan en la ante1Otima fila del cuadro. Las cifras en itAlica or

a los paises por rango segOn el grado de cambio en cada dimension del equilibrio de poder intergubernamental, de 1 (que corresponde al pais con menor ca

a 4 (que corresponde al pais con mayor cambio). Los promedios en el grado de cambio del equilibrio de poder intergubernamental de cada pais se presentan

la Oltima fila del cuadro.

a Cambio en PSI = (PSI despu6s - PSI antes)/PSI antes.

b Cambio en PSG = (PSG despues - PSG antes)/PSG antes.

c AEP: N = Nacional; C = Concurrente; S = Subnacional. El cambio en el valor de AEP es 0 si no hubo mod

autoridad pas6 de N a S; y 0,5 si pas6 de N a C o de C a S.

d DFS: E = Elegido; N = Nombrado; N/E = Elegido s6lo formalmente o con nombramientos en algunos cargos.

de designaci6n no cambio, 1 si pas6 de N a E , y 0,5 si pas6 de N/E a E o de N a N/E.

e Cambio en RIT = RIT antes - RIT despubs.

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

332 TULIA G. FALLETI

decada de 1990 estas cu

o directores de escuelas

al grado de cambio de l

co, en 1978 todos los as

estaban a cargo del gob

los edificios escolares); en

autoridad sobre el plan

gobierno nacional, pe

subnacional, o conjunta

mienzos de la decada de

M6xico: todas las respo

mantenimiento de las

1993, los problemas edu

excepci6n del disefo de

tral). En Argentina, la

provincias manejaban la

Argentina, todas las re

ron histbricamente com

centralizaci6n de las esc

mente) no modific6 la di

gobierno. El cambio sOl

ral de Educaci6n, con l

cion exclusiva de las pr

dro 2, Brasil sufrio el m

Colombia y Argentina,

La distribucion del pode

primera es la designaci

sion, y teniendo en cue

bi6. Antes de la descent

en 1988 y 1991, respect

cuanto al grado de cam

elecciones para los carg

Mexico), pero no eran c

que las elecciones para

competitivas en Mexico.

"jefe de gobierno") de l

en 1994, pero los dema

popular. Por Oltimo, dur

constante en Brasil.

La segunda dimension politica es la representacidn de intereses territor

(RIT). En ella, los coeficientes de sobrerrepresentacion indican el grado de d

ciOn respecto del principio por el cual a cada ciudadano le corresponde un voto. S

coeficiente es 1, ello indica que hay proporcionalidad entre la cantidad de ba

la poblacion; si es mayor que 1, significa que en ciertas unidades subnaciona

"costo" de elegir un diputado o senador es mayor que en otras. En palabra

Stepan (2000), cuanto mayor sea este coeficiente, mas restrictivas del prin

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

TEORIA SECUENCIAL DE LA DESCENTRALIZACION 333

democratico de decision por mayoria son las camaras de

Cuanto mas altos son los coeficientes de sobrerrepresent

que algunos diputados y senadores representen los intere

unidades y electorados subnacionales, en vez de represent

tica. Brasil y Colombia fueron los paises que experimentaron

esta variable. En Brasil, la creacion de dos nuevos estad

Tocantins) y los cambios introducidos por la reforma constit

ron que, entre 1962 y 1995, el grado de sobrerrepresenta

de un promedio de 1,51 a uno de 1,92. Estos cambios fuer

Senado, debido a que la asignacion de bancas a unidad

mente pequenas, que antes no tenian representacion, aum

en 1978 a 3,94 en 1995. En Colombia, como consecuencia de la reforma constitucio-

nal de 1991 y la asignaciOn de bancas a siete departamentos que antes no tenian

representaci6n legislativa, el grado promedio de sobrerrepresentacion de las unida-

des subnacionales en la camara baja paso de 1,17 en 1982 a 2,73 en 1994. El Sena-

do, cuyas bancas eran distribuidas antes de 1991 entre 23 departamentos, se trans-

formb luego de la reforma constitucional en una camara con representacion propor-

cional de 100 miembros elegidos en un Onico distrito nacional. En Argentina y Mexi-

co, los niveles de sobrerrepresentaciOn de ambas camaras practicamente no se

modificaron. Argentina tuvo un alto grado de sobrerrepresentaciOn de las unidades

subnacionales en el Senado durante todo el periodo de las reformas descentraliza-

doras (3,15 en 1983 y 3,40 en 1995, tras la incorporacibn de Tierra del Fuego como

provincia), en tanto que en Diputados esa cifra fue moderada (1,94 en 1983 y 1,85 en

1995). Mexico tuvo en el Senado un grado de sobrerrepresentaciOn similar al de la

camara baja argentina (1,96), y permaneciO igual en todo el periodo. En la camara

baja mexicana la representaci6n era proporcional (1,00). Por consiguiente, en Io que

respecta al cambio en la RIT, Brasil tuvo el coeficiente maximo, seguido en orden

decreciente por Colombia, Argentina y Mexico.

Resumiendo: una mirada panoramica de la situacion de cada pais en cuanto a

las cinco variables revela que antes de las reformas descentralizadoras Argentina y

Brasil poselan los niveles absolutos mas altos de descentralizacion, y Mexico y Co-

lombia los mas bajos. Esto se corresponde con lo que sabemos acerca de la evolu-

cion histbrica del federalismo y las relaciones intergubernamentales en estos paises

(Gibson y Calvo, 2000; Gibson y Falleti, 2004: Samuels, 2003). Sin embargo, si con-

sideramos el cambio general en el equilibrio de poder luego de ser instrumentadas

las politicas descentralizadoras, vemos que si bien Colombia, Brasil y Mexico tuvie-

ron modificaciones importantes en el equilibrio de poder en favor de las autoridades

subnacionales, en Argentina dicho equilibrio se mantuvo practicamente igual en todo

el periodo. En un extremo, Colombia vio aumentar su proporciOn subnacional de

ingresos y gastos en un coeficiente de 0,56 y 0,43, respectivamente; sus gobernado-

res e intendentes lograron un grado de autoridad significativo en cuanto a la adminis-

traciOn de la enserfanza piblica; el presidente perdio autoridad para nombrar a los

funcionarios subnacionales; y en la camara de diputados la sobrerrepresentacion

territorial casi se duplicO. En el otro extremo, en Argentina no hubo casi cambio

alguno en el equilibrio de poder intergubernamental. En las cuentas subnacionales,

la proporciOn de los ingresos disminuyO mientras que la de los gastos aument6,

incrementando asi el desequilibrio fiscal vertical. La descentralizaci6n administrativa

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

334 TULIA G. FALLETI

no confiri6 nuevas cap

centralizaciOn politica

siones en el resto de la

"Argentina es posiblem

Latina], pero tiene en e

intervenci6n militar de

lidades de las unidades

(Burki, Perry y Dilling

reformas descentraliza

materia fiscal y politi

intergubernamentales e

Explicaciones alterna

Una explicaci6n posib

res e intendentes debid

alto. En otros terminos

intergubernamentales q

rior, o que hay un umb

puede descender. No obs

en Brasil pone en tela d

estructura institucional

Argentina. Sin embargo

das a cabo en Brasil hab

dores e intendentes era

evidente en la proporc

autoridad de los gobier

troducidas en la Consti

en practica medidas simi

lo cual sus efectos en el

La segunda explicaci6n

argumenta que el grado

implementacibn de las r

ra interna de los partido

postula que, dados los p

rios, si los legisladores

de presionar a favor de u

mas descentralizadoras.

lealtad politica hacia los

sesgo todavia m s desc

cuenta de los niveles a

mas, pero no del cambi

sistema de partidos pol

den (mayormente) a los

pese a lo cual es el pais

menos. Mexico, en cam

librio de poder intergu

prendidas las reformas.

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

TEORIA SECUENCIAL DE LA DESCENTRALIZACION 335

Por Oltimo, podria sostenerse que la magnitud del c

intergubernamentales producido por la descentralizaci6

gobierno. Dado que las constituciones federales confieren

unidades subnacionales, ello deberia dar lugar en paises federales a niveles de

delegaci6n de poder superiores a los de los paises unitarios (Dahl, 1986). Mis ejem-

plos demuestran lo contrario. En Colombia, pais unitario, la descentralizacion ejercio

el efecto mas significativo en el cambio del equilibrio de poder intergubernamental.

En Argentina, repOblica federal, ese efecto fue el menor de todos1.

Aplicaci6n de la teoria secuencial de la descentralizaci6n

A fin de ilustrar los alcances de la teoria que proponemos en este trabajo, en la

siguiente seccion analizare las trayectorias de descentralizacion en los dos casos

extremos: Colombia y Argentina. Desde fines de la decada del setenta hasta media-

dos de la del noventa, ambos paises experimentaron procesos de descentralizacion,

los cuales acompararon el transito de sus economias hacia un mayor papel del mer-

cado. En ambos casos, hubo reformas tendientes a la descentralizacibn fiscal, admi-

nistrativa y politica, y el propdsito comon a todas ellas fue el fortalecimiento de las

unidades subnacionales. No obstante estas similitudes, los procesos de descentra-

lizaci6n y las consecuencias que provocaron en las relaciones intergubernamentales

fueron, como ya hemos dicho, radicalmente diferentes. Estas diferencias se aprecian

mejor si se examina la evoluci6n del primer ciclo de reformas politicas, fiscales y

administrativas. En lo que sigue, procurar6 demostrar que los distintos desenlaces

en el equilibrio de poder intergubernamental no fueron tanto el resultado de las ca-

racteristicas particulares de las reformas realizadas, sino de la evolucic'n de dichas

reformas y del tipo de actores a los que otorgaron poder durante ese proceso.

Colombia: el camino subnacional hacia la descentralizacidn

En 1986, por iniciativa del presidente conservador Belisario Betancur

1986), los sectores mAs jovenes y menos tradicionalistas de los dos grand

nacionales representados en el congreso (el Liberal y el Conservador) apro

enmienda constitucional que establecia la eleccion de los intendentes por

popular. Esta ley modific6 un siglo de relaciones intergubernamentales. D

el presidente nombraba a los gobernadores, quienes a su vez designaban a los

intendentes. Betancur explic6 su apoyo a la medida con estas palabras:

...yo tenia la obsesi6n de que la comunidad se acercara a sus gobernantes, de que en

tanto y en cuanto la comunidad estuviera mas cerca de sus gobernantes, esos gober-

nantes podian sentirse mAs estimulados, mAs apoyados para gobernar e incluso mas

vigilados y controlados. Y por supuesto, serian mas eficientes... (Betancur, Belisario,

entrevista de la autora, BogotA, 28 de marzo de 2001).

Ahora bien, la decision de elegir a los intendentes mediante el voto popular no

fue el producto solamente de las convicciones del presidente. SegOn O'Neill (1999,

10o Escobar-Lemmon (2001, pg. 27) escribe Io siguiente: "Si bien la estructura del Estado puede explicar

el nivel inicial de descentralizacibn de un pais, siendo los paises federales los mas descentralizados, no explica

los cambios sucedidos en un mismo pals a lo largo del tiempo".

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

336 TULIA G. FALLETI

2003), hay mas probabi

tralizaciOn politica cuan

mas elecciones naciona

para aspirar a ganar po

(2003) parece convincen

la importancia de los fa

sobre la descentralizacio

otros tipos de descentr

yen a explicar no sblo e

bien, lo que es mas imp

ras. En el caso de Colom

rados por el estado desar

descentralizaciOn. Las a

intereses territoriales s

Durante las decadas de

de politicas desarrollist

objetivos de carActer r

estaban asociados a min

economicos significativ

todo el Ambito naciona

Areas tales como el urb

servicios de electricidad

plantaron a los gobiern

me, ya que concentraro

las regiones perifericas

a las regiones donde hab

profundas desigualdade

pag. 72). Ademas, los g

gasto total en 1967 al 1

ciudades. En 1979, los t

absorbian el 72 % del to

26 % de la poblaciOn. C

capitales departamental

mas de novecientos mun

de la poblacion (Collins,

pag. 146). Esta distribuc

nal y del gasto pdblico lo

nes mas pobres.

Entre 1971 y 1985 hub

caron la paralisis parci

urbanos y/o en las regi

que accediera a sus dem

estaban relacionados con

el 9 %, con dificultade

educativas; y el 5 %, c

mayoria de ellos tuvier

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

TEORIA SECUENCIAL DE LA DESCENTRALIZACION 337

50.000 habitantes) de las regiones perifericas del pais, pa

tamentos de la costa atlantica (Maldonado, 2000, pig.73)

tores de la poblacion, que expresaban los intereses terr

nos desarrolladas. Jaime Castro, ex intendente y miemb

tuyente de 1991, manifest6:

Los paros civicos se habian convertido en unos mecanismos de protesta de la provin-

cia [del interior] frente al poder central. Los paros civicos ponfan sobre la mesa, sobre

el tapete, el hecho de que era necesario fortalecer a los municipios y a los departamen-

tos. [...] Inclusive despues de la elecci6n popular de alcaldes continuian realizandose

paros civicos, pero yo diria que hoy en dia han desaparecido gracias a la descentrali-

zacibn (Castro, Jaime, entrevista de la autora, Bogota, 29 de marzo de 2001).

Los paros civicos pusieron a los gobiernos locales en el centro de la escena

politica. En primer lugar, contribuyeron a poner en evidencia las falencias de los

organismos paraestatales y de las administraciones locales en lo concerniente a la

provisi6n de los servicios p0blicos. Asi, el ejecutivo nacional reaccion6 y presto suma

atencion a este problema. En 1980 cred un equipo de especialistas en economia

para estudiar cbmo mejorar el sistema de las finanzas intergubernamentales. El di-

rector de este equipo era Richard Bird, cuyos hallazgos y recomendaciones fueron

publicados un aho mis tarde (Mision de Finanzas Intergubernamentales, 1981). Cuan-

do el presidente siguiente, Belisario Betancur, se encontr6 frente a crecientes dificul-

tades economicas y a una disminuciOn significativa en la recaudaci6n de impuestos

municipales y departamentales, sanciond un plan de emergencia en el que incluyo

algunas de las recomendaciones del informe de Bird. La Ley 14 de 1983, estuvo

destinada a mejorar ia recaudacion impositiva de municipios y departamentos. Con

ese objetivo se otorgo a los departamentos la facultad de imponer un nuevo tributo a

los automotores y de actualizar y simplificar sus impuestos. A los municipios se les

dio la posibilidad de modernizar su base impositiva -lo cual era importante para la

recaudacion del impuesto inmobiliario- y determinar, dentro de ciertos parimetros,

su propia alicuota en el impuesto a la industria y al comercio (Ocampo Gaviria y Perry

Rubio, 1983). Esta medida fiscal detuvo la caida de la recaudaciOn municipal y de-

partamental, y si bien su impacto global en la distribucion de los recursos entre los

distintos niveles de gobierno fue minimo (Wiesner Durin, 1992, pags. 117-29), puso

de manifiesto la importancia de operar sobre las presiones subnacionales.

En segundo lugar, los paros civicos constituyeron una sehal de que la eficacia

del viejo sistema de nombrar a los intendentes a dedo estaba Ilegando a su fin. Los

caudillos locales y las prActicas clientelistas tradicionales demostraron sus limitacio-

nes para aliviar el malestar popular. El nombramiento de los intendentes habia gene-

rado un sistema en el cual estos dependian de un legislador, del gobernador o del

presidente -quienquiera hubiera sido el responsable de sus nombramientos- y solo

debian rendirle cuentas a el. Los cambios de autoridades locales eran frecuentes y la

corrupciOn estaba generalizada (Gaitan Pavia y Moreno Ospina, 1992, pigs. 150-

51). Con suma frecuencia, los intendentes ni siquiera habian nacido en la localidad

que gobernaban. A un cierto ndmero de ellos se los dio en Ilamar "intendentes profe-

sionales", porque "recorrian todos los municipios de un departamento hasta que se

desacreditaban en todos ellos" (Osorio, Luis Camilo, entrevista de la autora, Bogota,

30 de julio de 1998).

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

338 TULIA G. FALLETI

Finalmente, los paros

que demandaban rendic

Ellos formaron amplias c

la democratizaci6n mun

desde abajo, fogoneada

sidente propuso, y los l

zaci6n politica de 1986, no hacian sino responder a esas demandas e intereses

subnacionales expresados en los paros civicos.

?Que consecuencias tuvo la elecci6n directa de los intendentes? El resultado

inmediato fue la disminuci6n del nOmero de paros civicos. Hubo 51 de 6stos en 1987,

35 en 1988, y s6lo 19 en 1989 (Correa Henao, 1994, pAgs. 48-54). Ex guerrilleros se

incorporaron al sistema politico legal. En algunas ciudades y regiones, el firme con-

trol ejercido por los caciques y caudillos locales tradicionales se afloj6, y la compe-

tencia por los cargos pOblicos signific6 para ellos nuevos desafios, que jamas habian

enfrentado en el pasado (Angell, Lowden y Thorp, 2001; VelAsquez, 1995). La elec-

ci6n directa de los intendentes gener6, adembs, dos importantes "efectos de trin-

quete": 1) el gradualismo en el terreno politico, y 2) la coordinacidn entre las autorida-

des subnacionales.

La reforma descentralizadora de 1986 gener6 un impulso para prof

descentralizaci6n politica que luego resultaria dificil revertir. A comienz

se convoc6 en BogotA una Asamblea Constituyente, que sesion6 entre febrer

de ese aio y dividi6 su labor en cinco comisiones. La segunda de ellas est

gada de analizar la organizaci6n territorial del pals. Dos de las cuestiones

discutidas en dicha comisi6n fueron la elecci6n de los gobernadores po

popular y el grado de autonomia que se habria de conferir a los departa

nivel intermedio de gobierno). La asamblea se polariz6 en dos bandos: los

departamentalistas, que apoyaban la elecci6n popular de gobernadores, y los

municipalistas, que se oponian a ella. Pero el antecedente reciente de la reforma

para la elecci6n popular de los intendentes hizo que incluso los municipalistas vieran

la elecci6n de los gobernadores como una reforma inevitable. Uno de ellos afirm6:

"La elecci6n de los gobernadores por el voto popular pareci6 ser un complemento de

la de los intendentes. Fue el paso siguiente" (Castro, Jaime, entrevista de la autora,

Bogota, 29 de marzo de 2001).

La descentralizaciOn politica de 1986 favoreci6 asimismo la coordinaci6n entre

los beneficiarios de la reforma, dando origen a un grupo municipalista que tuvo por

objetivo profundizar la descentralizaci6n. En 1988, la primera cohorte de intendentes

electos cre6 la Federaci6n Colombiana de Municipios (FCM). Como expresan sus

estatutos, la misi6n de esta federaci6n es "representar los intereses colectivos de los

municipios, conducir y apoyar el desarrollo de la gesti6n municipal y promover la

profundizaci6n de la descentralizaci6n" (FCM, 1991). En 1991, la FCM ya estaba

trabajando activamente para convencer a los miembros de la ConvenciOn Constitu-

yente de que se extendiera el mandato de los intendentes de dos a tres airos, se

reconociera en la propia Constituci6n la autonomia municipal y se transfirieran mas

recursos fiscales a los municipios (El Tiempo, Bogota, 23 de febrero y 23 de marzo de

1991). Pese a la resistencia del ejecutivo nacional, todas estas reformas fueron apro-

badas y, como consecuencia, la descentralizaciOn politica y fiscal se profundiz6 en la

Constituci6n de 1991.

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

TEORIA SECUENCIAL DE LA DESCENTRALIZACION 339

Si bien ya se habian adoptado algunas medidas previa

y gastos a los gobiernos subnacionales, su efecto en la d

entre los diferentes niveles de gobierno habia sido min

primera ronda de descentralizacion politica y la creaci6n de

Constituci6n de 1991 una importante reforma de descen

357 de la nueva Constitucibn establecia que las transfer

bian incrementarse de un 14 % del ingreso nacional en 1

reforma amplib no solo la frecuencia sino tambien la base

maticas, que a partir de entonces incluyeron tanto los in

de origen no impositivo. Por consiguiente, las transfere

subnacionales (departamentos y municipios) pasaron de

en 1991 al 52 % en 1997 (Vargas Gonzalez y Sarmiento

La contrapartida administrativa de la descentralizacidn

El impulso inicial para esta reforma procedi6 del ejecutivo

blecer una nueva distribucidn de responsabilidades en

como medio de eliminar ia superposicibn de gastos y e

descentralizacidn fiscal de 1991. El ejecutivo nacional en

tralizacidn administrativa al congreso a mediados de 1992,

Ley 60 de descentralizacidn administrativa tuvo lugar e

Ilego a ser conocida como la "ley marco" para la descen

establecia la distribucibn de las responsabilidades entre

tocante a la educacidn, la salud, la vivienda y los servici

cas. Su aprobacidn fue resultado de los acuerdos logrado

nal, los representantes de los departamentos y municipi

los docentes. El Ministerio Nacional de Educacion actu

Ministerio de Economia y la Oficina de Planificacion Na

seaban que la descentralizacidn educativa Ilegara al niv

sindicato, por el otro, que se oponia a la descentralizac

nivel municipal. Los representantes de los gobiernos sub

gobierno nacional finalmente acordaron que la descentr

zaria en el nivel intermedio de gobierno, con fondos ga

nacional (Angell, Lowden y Thorp, 2001, pag. 178). Conform

bucibn de responsabilidades serfa la siguiente: los depar

bles de pagar y capacitar a los docentes; tambien podr

estudiantes que tuvieran necesidades especiales. Los mu

la construccidn y mantenimiento de los edificios escolares.

pios manejarfian en conjunto la ensefianza preescolar, prim

daria. El gobierno nacional retendria su jurisdiccidn en

y principios generales de la educaci6n, en tanto que la

cativo seria responsabilidad conjunta de los tres niveles

Ademas de distribuir responsabilidades entre los dist

la ley establecia cual seria la distribucidn de recursos entre

1 Portal motivo, no cuentan como casos previos de descentralizaci6n. E

1983 (a la que ya se hizo referencia), la Ley 12 de 1986, la Ley 29 de 1989

completa y descripcidn de estas medidas, ver Gait.n Pavia y Moreno Ospina, 1992, pbgs. 283-94).

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

340 TULIA G. FALLETI

asi como la creaci6n, tan

nes veedoras" para asegu

ley. Asimismo, otorgaba a

"para la promociOn y rep

pios" (Ley 60, Articulo 3

ciosa para las autoridad

de las politicas como a s

habian tenido lugar la des

se produjo la descentrali

con una representacidn

En Colombia, el proce

cuencia de reformas co

subnacionales. Primero

responsabilidades. La deci

z6 la siguiente ronda de

coordinaci6n entre las a

fiscal, y profundiz6 la des

y reconocer en la propia

ro en la elite politica un

aprobara la elecci6n por

nistrativa fue la iltima re

ejecutivo nacional, pero

subnacionales y el sindic

responsabilidades se tra

les necesarios para afro

tivamente la autonomia

cional. Seguin se despren

tralizacidn politica, fisc

subnacionales.

Argentina: el camino nacional hacia la descentralizacidn

A diferencia de Io ocurrido en Colombia, en Argentina la descentraliz

ajust6 a las preferencias del poder ejecutivo nacional. Una vez clausurada

desarrollista, el proceso descentralizador se inici6 en 1978 con una reforma adm

trativa, a la que le sigui6 en 1988 la descentralizacidn fiscal y, en 1994, la polit

El 5 de junio de 1978, la junta militar en el poder sanciono dos decretos po

cuales se transferian todos los establecimientos de enserianza preescolar

marios a las provincias, la ciudad de Buenos Aires y el entonces territorio

del Fuego. Con retroactividad al 1 de enero de ese ado, fueron transferi

administraciones provinciales alrededor de 6.500 escuelas, 65.000 emplead

blicos y 900.000 alumnos (un tercio del total del sistema educativo pdblico prim

Pese a que no se transfirieron ingresos fiscales, la operaci6n tuvo un costo de 2

12 Luego hubo otras reformas, tanto descentralizadoras como centralizadoras (ver Eaton y Dickovick,

2004). Aqui me centrare en el primer ciclo, que culmina una vez que han tenido lugar los tres tipos de descentra-

lizaci6n (fiscal, administrativa y politica).

This content downloaded from

132.174.250.76 on Fri, 11 Sep 2020 01:20:52 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

TEORIA SECUENCIAL DE LA DESCENTRALIZACION 341

millones de pesos, equivalente al 20 % de las transfer

1993, pag. 148). En esta primera ronda de descentra

tereses del gobierno central. En el contexto de un re

nacional pudo imponer su primera preferencia a las

centralizacion administrativa. La reforma le interesaba p

gobierno militar consideraba a las provincias enclaves

tanto ambitos propicios para la creacion de futuros p

Segundo, estaba interesado en reducir el tamafro de la b

cit nacional, dentro del espiritu de un programa de

Senen Gonzalez, 1995, pag.138). Tercero, el aumento

pas6 del 0,88 % del PBI en 1976 al 1,56 % en 1977 (Ki

consiguiente de la coparticipacibn de las provincias,

para transferir gastos sin nuevos recursos. Un inform

nacional document6 que antes de la transferencia de 197

El Sr. Ministro de Economia de la Naci6n [Jose Marti

considera que se ha producido una mayor recaudaci6n

lo cual decide encarar una politica de transferencias de

cativos (Ministerio de Cultura y Educacibn, 1980, vol.

A pesar del regimen autoritario existente, los gob

presar su preocupacidn. Entre otros, el gobernador d

Interior en 1977 Io que sigue: "El Tesoro provincial no es

ciones de afrontar los costos totales de los servicios

(Kisilevsky, 1990, paig. 20). Sin embargo, en ese mom

habia alcanzado su punto culminante y la transferenc

puesta desde arriba.

La descentralizacidn administrativa de 1978 tuvo r

tas para las provincias. La asignacion de recursos pro

aumentar del 14 % en 1977 a casi el 20 % en 1982 (IFM

rencias automiticas a las provincias disminuian en es

% de los ingresos corrientes (FIEL, 1993, pag. 151).

rias (unas 3.400) debieron cerrarse antes de 1980, y

obligados a mendigar transferencias discrecionales

cerrar mas escuelas.

Esta descentralizacion administrativa no financiad

tantes en las medidas de gobierno: 1) hizo que los g

preferencias, pasando a apoyar la descentralizacibn

contribuyo a la reproduccion del poder del ejecutivo

de demostracidn, brindando un ejemplo que podrian seg

cargo de las politicas pdblicas; y 4) gener6 en el sec

tendiente a una mayor descentralizacion de las resp

En la campaia electoral de 1983, al menos seis part

Union Civica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ

constitucional (Leiva y Abi.salo, 2000). La inquietud comdn de todos ellos era fortale-

cer las instituciones politicas y evitar futuras interrupciones del regimen democratico.

En los dos primeros ahos de transicibn democratica se presentaron en el congreso