Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

El Mundo Jurídico en La Filosofía Utópica de Robert Owen

El Mundo Jurídico en La Filosofía Utópica de Robert Owen

Cargado por

Michael Rojas AnccasiTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

El Mundo Jurídico en La Filosofía Utópica de Robert Owen

El Mundo Jurídico en La Filosofía Utópica de Robert Owen

Cargado por

Michael Rojas AnccasiCopyright:

Formatos disponibles

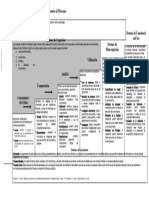

José María GARRÁN MARTÍNEZ

El mundo jurídico en la filosofía

utópica de Robert Owen

Legal world in the utopian philosophy of Robert Owen

José María GARRÁN MARTÍNEZ

Universidad de Salamanca

garran@usal.es

DOI: http://dx.doi.org/10.15366/bp2016.12.010

Recibido: 31/03/2016

Aprobado: 12/10/2016

Resumen: El objetivo de este estudio consiste en analizar las referencias al fenómeno

jurídico que se encuentran presentes en las principales obras del empresario y pensador

Robert Owen, (1771-1858), destacado integrante del llamado socialismo utópico. Si bien es

cierto que lo jurídico no constituyó uno de los elementos esenciales de sus reflexiones, sin

embargo, su visión acerca del Derecho y de la justicia nos permitirá comprender mejor el

sentido de sus propuestas destinadas a reformar cualquier sociedad.

Palabras clave: Utopía, justicia, Derecho, castigo penal, derechos humanos.

Abstract: The aim of this study consists of analyzing the references to the legal

phenomenon that are present in the principal works of the businessman and thinker Robert

Owen, (1771-1858), outstanding member of the so-called Utopian socialism. Though it is

true that the legal matter did not constitute one of the essential elements of his reflections,

nevertheless, his view of law and justice, will allow us to learn more about the sense of his

proposals to reform any society.

Keywords: Utopia, justice, law, criminal punishment, human rights.

BAJO PALABRA. Revista de Filosofía

II Época, Nº 12 (2016):127-140 127

El mundo jurídico en la filosofía utópica de Robert Owen

1.- Introducción

Gracias a los múltiples estudios que existen sobre la vida y los escritos de Robert Owen,

no resulta difícil concluir que las características más destacables de su pensamiento podrían

ser las de reformista, filantrópico, paternalista y pacifista, notas que también son, en buena

medida, los rasgos de familia de los socialistas utópicos de finales del siglo XVIII e inicios

del XIX1. Lo que me interesa destacar ahora es que nuestro autor coincidió con ellos en

prescindir, o minusvalorar, el análisis filosófico del fenómeno jurídico.2 Siendo esto cierto,

también lo es que, al menos en el caso de Owen, el orden jurídico de la sociedad británica

estuvo igualmente presente en muchas de sus propuestas y reflexiones, en particular, en

aquellas encaminadas a transformar la sociedad para encauzarla hacia un modelo social

igualitario.

La teoría social de Owen y sus alusiones al ámbito jurídico se desarrollaron en un

periodo histórico en el que el pujante capitalismo industrial se servía de una abundante

mano de obra que, en su mayoría, había emigrado del campo a la ciudad. Esta fuerza de

1

Nos referimos, sobre todo, a Henri de Saint-Simon, a Charles Fourier, y a Étienne Cabet, quienes, junto con

Robert Owen, son los referentes inexcusables del utopismo socialista.

Entre la abundante bibliografía sobre esta corriente de pensamiento, pueden consultarse, entre otros muchos

otros: Reybaud, L., Études sur les réformateurs ou Socilistes modernes, Saint- Simon, Charles Fourier, Robert

Owen, París, Guillaumin, 1849; Rama, C.M., Las ideas socialistas en el siglo XIX, Buenos Aires, Iguazú, 1966;

Cappeletti, A. J., El socialismo utópico, Rosario, Grupo Editor de Estudios Sociales, 1968; D. Desanti, D., Los

socialistas utópicos, Barcelona, Anagrama, D.L, 1973; Rama, C. M. Utopismo socialista: (1830-1893), prólogo,

selección, notas y cronología, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977; Buber, M., Caminos de utopía, México, Fondo

de Cultura Económica, 1978; Petitfils, J-C., Los socialismos utópicos, Madrid, EMEDESA, D.L, 1979; Manuel,

F.E. comp., Utopías y pensamiento utópico, traducción de Magda Mora, Madrid, Espasa Calpe, 1982; Manuel

F.E. y Manuel, F.P., El pensamiento utópico en el mundo occidental III. La utopía revolucionaria y el crepúsculo

de las utopías (siglo XIX-XX), versión castellana de Bernardo Moreno Carrillo, Madrid, Taurus, 1984; Vico

Monteoliva, M. y Rubio Carracedo, J., “Estudio introductorio” en Saint-Simon, Fourier, Owen, Cabet, Escritos

sobre educación, Málaga, Universidad de Málaga, 1985; De Cabo, I., Los socialistas utópicos, Barcelona, Ariel,

1987; Fassó, G., Historia de la Filosofía del Derecho, volumen 3. Siglos XIX y XX, Traducción y apéndice final de

José F. Lorca Navarrete, Madrid, Pirámide, 1988; AA.VV., Socialismo premarxista, introducción, selección y

notas por Pedro Bravo Gala, Madrid, Tecnos, 1998; y Truyol y Serra, A., Historia de la Filosofía del Derecho y

del Estado. 3. Idealismo y positivismo, Madrid, Alianza Editorial, 2004.

2

En relación con las aportaciones que pudiéramos denominar de índole filosófico-jurídica realizada por los

socialistas utópicos, recordamos las palabras del conocido historiador italiano Guido Fassó cuando afirmó que

estos autores no abordaron “el problema del Derecho ni el de la justicia en términos jurídicos, a pesar de la

inspiración generalmente racionalista e, incluso, iusnaturalista, de la mayoría de sus teorías”. Cfr., Fassó, G.,

Historia de la Filosofía del Derecho, volumen 3. Siglos XIX y XX, op.cit., p. 107.

No obstante, en algunos de sus principales escritos, sí es posible encontrar algunas descripciones y críticas

relativas, por ejemplo, a la explotación laboral ideas que contribuyeron, además de las procedentes de otros

movimientos filosóficos y políticos, al paulatino y lento reconocimiento constitucional de los derechos laborales,

hecho que se produciría, como es sabido, a lo largo del siglo XX. Los primeros derechos de esta categoría fueron

recogidos en la Constitución mejicana de 1917, la de Querétaro, y posteriormente en la alemana, la de Weimar de

1919, según recordaban los profesores Fernández Galiano y Castro Cid. Cfr., Fernández Galiano, A. y De Castro

Cid, B., Lecciones de Teoría del Derecho y Derecho Natural, Madrid, Editorial Universitas, 1993, p. 439. El

proceso de convertir en jurídicos a esa categoría de reivindicaciones, o exigencias morales, cuenta con un

importante antecedente histórico fruto de la llamada Revolución de Febrero: la Constitución de la Segunda

República francesa, aprobada el 4 de noviembre de 1848. Sobre esta Constitución, puede consultarse, entre otros,

García Manrique, R., “La constitución francesa de 1848” en Peces-Barba, G., Fernández, E., De Asís, R., y

Ansuátegui, F. J., (eds), Historia de los derechos fundamentales, Madrid, Dykinson, 2007, tomo III: siglo XIX, vol

III, , pp 1-89.

Escribiré el término “Derecho” con mayúsculas para referirme al sentido objetivo del mismo, el que alude al

mismo como conjunto de normas validadas por la autoridad; mientras que utilizaré el mismo término “derecho”,

en minúsculas, cuando me refiera al sentido subjetivo del mismo, el que alude a las facultades, potestades o títulos

individuales que deben estar regulados por el ordenamiento jurídico.

BAJO PALABRA. Revista de Filosofía

128 II Época, Nº 12 (2016):127-140

José María GARRÁN MARTÍNEZ

trabajo solía malvivir amenazada por el riesgo de perder su empleo, padecer alguna

enfermedad y acabar en la miseria más absoluta, y todo ello sin poder esperar más ayuda y

protección social que la ofrecida de forma escasa por las instituciones benéficas y

caritativas.

Las proposiciones de nuestro autor sobre un futuro ideal se fueron gestando a medida

que ese convulso clima social se iba degradando. Sus planes de reforma social y moral se

presentaron entonces, no sólo como las únicas alternativas para dignificar la vida de los

sectores sociales más desfavorecidos, sino también como el itinerario racional y viable que

conduciría a toda la humanidad hacia la consecución de un bienestar colmado de felicidad

general, algo hasta entonces desconocido3.

2.- El mundo jurídico

De entre las diversas alusiones realizadas por Owen sobre el ámbito jurídico, voy a

fijarme en tres en las que se percibe de una forma bastante diáfana su concepción del

Derecho y de la justicia. En primer lugar, me referiré al uso que pretendió dar al Derecho

como instrumento para la reordenación de las condiciones laborales entonces vigentes. En

segundo lugar, expondré sus críticas al uso del Derecho como instrumento punitivo al

servicio de un poder político ajeno a la realidad social. Y, en tercer y último lugar, me

detendré, por una parte, en el análisis de los dos principales elementos de carácter

económico que, a mi juicio, fueron utilizados por Owen para construir su modelo de

sociedad justa y, por otra, haré un breve comentario de algunos fragmentos en los que dejó

vislumbrar su idea sobre los derechos humanos, textos en los que realizó una particular

enumeración de los mismos sin establecer ninguna distinción entre ellos.

2.1.- El intento de reforma social a través de la legislación

El punto de partida adoptado por Owen para proclamar su discurso reformista fue el

análisis crítico de las condiciones en las que vivían los “trabajadores y los pobres”,

expresión que utilizó con mucha frecuencia en sus escritos. Sin concretar demasiados datos,

se remitió a una serie de estudios científicos realizados a partir de la llamada “Ley de

Población”, en la que se concluía que el número de integrantes de las clases más

desfavorecidas ascendía a “unos quince millones…cerca de las tres cuartas partes de la

población de las Islas Británicas”4. Pero, más allá de detenerse en las cifras, Owen se centró

en valorar las condiciones laborales existentes en las fábricas, y lo realizó desde el

conocimiento personal que él había tenido de esa realidad, - inició su vida laboral como

aprendiz y durante muchos años ejerció de empresario textil -. Se manifestó en contra del

número de horas de trabajo, hasta dieciséis diarias; relató las lamentables instalaciones de

las fábricas que impedían la buena ventilación y la higiene mínima, y recordó, entre otras

circunstancias penosas, la violencia ejercida de forma sistemática por los encargados sobre

3

Entre sus principales escritos se encuentran: A New View of Society, or, Essays on the Principle of

Formation of Human Character, 1813; Report to the County of Lanark, 1821, y The Book of the New Moral

World, Containing the Rational System of Society, 1836. Utilizaré los extractos de éstas y de otras obras de Owen

tal y como han sido reproducidos por Morton, A. L., Vida e ideas de Robert Owen, traducción de E.G. Acha-

Wigne-San, Madrid, Ciencia Nueva, 1968, quien se remite a la edición de Cole. G.D.H., Dent, Everyman Library,

1927, para referirse a muchas de las obras de Owen. También acudiré al libro AA.VV., Socialismo premarxista,

op.cit., y al clásico Los socialistas utópicos de Dominique Desanti, D., op. cit., ya que ambos recogen breves

pasajes de algunas de las obras más significativas de nuestro autor.

4

Cfr. Owen, R., A New View of Society, or, Essays on the Principle of Formation of Human Character, 1813,

pasaje recogido en AA.VV. Socialismo premarxista, op.cit., p. 105.

BAJO PALABRA. Revista de Filosofía

II Época, Nº 12 (2016):127-140 129

El mundo jurídico en la filosofía utópica de Robert Owen

los trabajadores que no cumplían eficientemente sus tareas. Todas ellas eran situaciones

padecidas también por los innumerables niños, muchos de ellos huérfanos, que trabajaban

en las mismas condiciones. Lamentaba el brutal desgaste físico de los obreros, en muchas

ocasiones irreparable, y el hecho de que “más de la cuarta o quinta parte de los niños eran

cojos o tenían otros defectos o habían quedado dañados para el resto de sus vida por el

exceso de trabajo”5. En este relato, en el que denunciaba el maltrato habitual hacia los

empleados, también hacía mención de otra consecuencia negativa que, según él, se derivaba

del modelo productivo existente: el deterioro moral de los trabajadores, un mal que se

extendía de forma alarmante y en el que “poco a poco se inician, especialmente hombres,

pero a menudo, también las mujeres, en los seductores placeres de la droga y la

embriaguez”6.

¿Cómo era posible, se preguntaba nuestro autor, que esta manifiesta injusticia social se

estuvieran produciendo?¿cuál había sido el papel desempeñado por las autoridades políticas

hasta entonces? La respuesta de Owen fue demoledora: la crisis social y el creciente

malestar entre las clases más populares era responsabilidad del mal gobierno, de quienes, o

no habían legislado, o lo habían hecho permitiendo un modelo de relaciones laborales

inicuo. Por otra parte, el vacío normativo existente había posibilitado que muchos

empresarios sometieran a sus empleados a condiciones de esclavitud que Owen califica de

“mucho peor que la de los esclavos domésticos que luego conocí en las Indias Occidentales

y en los Estados Unidos”7. Esta conclusión coincide con la línea argumentativa que nuestro

autor había expuesto al referirse al deterioro creciente del mundo laboral. Si lo comparamos

con la situación existente años atrás, apenas unas décadas, nos dice, advertimos que antes

los jóvenes comenzaban a trabajar a los catorce años, había más descansos y festividades,

más diversiones y más tiempo libre; de modo que las clases trabajadoras de entonces,

“estaban muy encariñadas con aquellos de quienes dependían; hacían sus tareas con

gusto…se consideraban amigos que estuviesen en distintas posiciones”8. Afirmaciones que

no dejan de resultar un tanto sorprendentes a poco que se conozca la historia social de

aquellas épocas.

La primera idea de Owen para revertir las condiciones laborales existentes fue la de

utilizar los cauces políticos y jurídicos al objeto de elaborar una legislación que corrigiera

los defectos antes mencionados. Para ello, preparó un proyecto de ley, presentado en 1815

con el apoyo de Sir Robert Peel, miembro del Parlamento británico, fabricante textil y autor

de la conocida como Health and Morals of Apprentieces Act de 1802. Animado por los

consejos de su amigo Jeremy Bentham, la nueva regulación impulsada por nuestro autor

estaba destinada a ordenar el trabajo infantil y a suavizar, por una parte y a completar, por

otra, las disposiciones contenidas en la citada norma del Parlamento9. Sin embargo, los

5

Owen, R. Dale.,“Threading My Way”, 1874, en Morton, A.L., Vida e ideas de Robert Owen, op. cit., p. 99.

Denuncias muy similares o idénticas se encuentran también recogidas en Engels, F., “La situación de la clase

obrera en Inglaterra”, contenido en el vol. 6 de Obras de Marx y Engels, ed. M. Sacristán, traducción de León

Mames, Barcelona, Crítica, 1978, pp. 430 y ss. G.D.H. Cole se refiere también a los trabajos de “Edwin Chadwick

sobre La salud de las ciudades y Las condiciones sanitarias de la población trabajadora”, y a los libros de

“Hammond y su esposa El trabajador y la ciudad y sus demás obras”. Cfr. Introducción a la Historia económica,

traducción de Carlos Villegas, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1963, p.70

6

Owen, R., “Observations on the Effect of the Manufacturing System”, 1815, en Morton, A.L., Vida e ideas

de Robert Owen, op. cit., p. 83.

7

Owen, R., “The Life of Robert Owen by Himself”, 1857, en Morton, A.L., Vida e ideas de Robert Owen, op.

cit., p. 97.

8

Cfr. Owen, R., “Observations on the Effect of the Manufacturing System”, 1815, en Morton, A.L., Vida e

ideas de Robert Owen, op. cit., pp.82-85.

9

La importante influencia doctrinal de Bentham, quien colaboró con Owen en la fábrica de New Lanark, y la

BAJO PALABRA. Revista de Filosofía

130 II Época, Nº 12 (2016):127-140

José María GARRÁN MARTÍNEZ

sucesivos trámites cambiaron buena parte de las prescripciones que contenía el proyecto de

1815. Tras cuatro años de tramitación, Owen mostró su decepción ante la nueva ley, la

Cotton Mills and Factories Act de 1819, de la que diría “se me quitó el interés por aquella

ley, tan mutilada y tan distinta de la que yo había preparado…”10.

Aunque Owen concebía al Derecho como un instrumento idóneo para transformar la

sociedad, sin embargo, pronto pudo comprobar que sus iniciativas reformistas se

enfrentaban con los intereses de los grupos empresariales presentes en el Parlamento.

Mientras que para él la regulación jurídica del ámbito laboral era un instrumento esencial

para avanzar hacia su nuevo modelo social11, quienes se habían posicionado en contra de

esta legislación la consideraban un ataque a la libertad empresarial. Además, negaban las

bondades económicas que podrían derivarse de estas leyes y pronosticaban los efectos

negativos que se derivarían de su aplicación, entre los que destacaban la reducción del

trabajo productivo o el aumento del paro infantil. Como consecuencia asociada a esta

errática política antiliberal, concluían que se “sobrecargaría a los gobiernos comarcales con

gastos para mantener pobres”, lo cual supondría incrementar los impuestos para sufragar

todas esas necesidades, detrayendo importantes sumas de capital que podrían haber sido

utilizadas para aumentar el bienestar general a través de la libre inversión y del

funcionamiento autónomo del mercado12.

2.2.- El Derecho como instrumento punitivo

Además de este uso del Derecho, Owen también aludió al fenómeno jurídico desde una

perspectiva absolutamente crítica. Me refiero ahora a los comentarios en los que denunció

la utilización que se hacía del Derecho para castigar de manera desproporcionada a quienes

delinquían13. Según él, la respuesta penal dada por el poder político era desproporcionada e

inútil y no servía para solucionar uno de los problemas básicos que afectaban al

comportamiento social, éste era la ausencia de una correcta educación del carácter del

de William Godwin, “autor de la teoría de las circunstancias y su decisivo influjo sobre el carácter”, han sido

puestas de manifiesto por Mercedes Vico Monteoliva y José Rubio Carracedo, “Estudio introductorio” en Saint-

Simon, Fourier, Owen, Cabet, Escritos sobre educación, op.cit., p.33.

10

Ibid., pp. 97 y 98. Las principales diferencias entre el proyecto de 1815 y la ley definitiva de 1819 son las

relativas a la edad de los trabajadores, a las horas diarias de trabajo y la regulación de los descansos y a la

posibilidad y forma de inspeccionar las fábricas para comprobar que se estaban cumpliendo las disposiciones

establecidas en la ley.

11

Entre los pensadores y economistas de la época que defienden la intervención estatal en esta y otras

materias se encuentra J. Ch. L. Simonde de Sismondi, para quien “ la tarea del gobierno, como protector de la

población, consiste en poner por doquier límites al sacrificio que puede ser impuesto a cada uno, impedir que el

hombre, tras haber trabajado diez horas al día, consienta en trabajar, doce, catorce, dieciséis, dieciocho horas,

impedir, igualmente que después de haber exigido una alimentación sustancial, animal y no sólo vegetal, se

contente con pan duro, patatas o caldo, impedir , en fin, que enriqueciéndose siempre a costa del prójimo, sea

reducido a la miseria más espantosa”. Cfr. “Nouveaux Principes d’Économie Politique”, 1819, en AA.VV.,

Socialismo premarxista, op.cit., pp. 68 y 69.

12

Cfr. Owen, R., “A Supplementary Appendix to the First Volume of The Life of Robert Owen”, 1858, en

Morton, A.L., Vida e ideas de Robert Owen, op. cit., p. 101.

13

Al aludir a esta otra utilidad del ordenamiento jurídico, la exposición realizada por Owen nos permite

recordar la doble función que el Derecho puede cumplir: la de servir, por una parte, como instrumento para

promover y ordenar el cambio social, aunque en el caso concreto de las reformas legislativas propuestas por

nuestro autor sabemos que apenas obtuvieron resultados y; por otra parte, el uso contrario del Derecho, es decir, el

de servir para consolidar, o conservar, un orden jurídico y político existente a través de la aplicación de sanciones

penales contra quienes ataquen los bienes jurídicos calificados de esenciales por la sociedad, como pudiera ser, por

indicar un ejemplo cercano a nuestro análisis, el bien de la propiedad privada, a la que la mentalidad liberal de

entonces no asignaba ninguna función de carácter social.

BAJO PALABRA. Revista de Filosofía

II Época, Nº 12 (2016):127-140 131

El mundo jurídico en la filosofía utópica de Robert Owen

individuo14. Tal inconveniente estaba presente en todas las personas, pero las consecuencias

que se derivaban de él eran especialmente graves para “los pobres e ignorantes libertinos

pertenecientes a la clase trabajadora, a quienes se entrena para cometer crímenes por cuya

comisión son después castigados”15. El carácter de esa clase, proseguía, “se forma

generalmente, en la actualidad, sin guía o dirección adecuada y, en muchos casos, en

circunstancias que les impulsan directamente al vicio y la miseria extrema; se convierten así

en los súbditos peores y más peligrosos del Imperio”. Estos males sociales no eran nuevos y

“están pidiendo a voces la aplicación de medidas correctivas eficaces”, porque los remedios

jurídico-represivos empleados hasta ahora sólo habían servido para empeorar la situación

social y política16.

Como sabemos, porque este es uno de los temas más estudiados sobre el legado de

Owen, sus propuestas destinadas a educar el carácter de cada individuo de forma global

procedían de las conclusiones alcanzadas tras haber realizado, durante más de veinte años,

varios estudios científicos sobre los hábitos y las actitudes de los empleados de su fábrica

textil ubicada en New Lanark, Escocia, de la que era copropietario. Además, los éxitos

relatados por Owen sobre la calidad de vida de sus trabajadores tras practicar con ellos

distintos experimentos, fueron validados por una comisión del grupo asistencial Guardians

of the Poor, de Leeds, quienes tras visitar el lugar en 1819, elaboraron un informe

destacando las mejoras en la alimentación, la salud, la vestimenta y en los hábitos morales

de los trabajadores17.

Desde su praxis empresarial, que quería servir de ejemplo para mostrar cómo era

posible cambiar el comportamiento humano alterando los factores que lo afectaban, Owen

también insistió en la importancia que tenían otras iniciativas destinadas a los trabajadores

con el fin de consolidar su plan de reforma, medidas tan variadas como la creación de

economatos para los empleados, el mantenimiento de los puestos de trabajo y de los

salarios, - incluso durante la grave crisis de 1806 -, o la creación de escuelas. Todas esas

iniciativas sociales y laborales podían ser perfectamente desarrolladas por cualquier

empresario porque, insistía Owen, favorecerían la buena educación y el incremento del

bienestar general siempre que se ajustaran al modelo diseñado por él. También criticó a

todos los políticos por sus reticencias a la hora de impulsar estos mimos planes, iniciativas

que podrían implementarse en todas las fábricas sin dificultad alguna. Les censuraba por

ignorar la realidad social de sus gobernados y por no saber que la naturaleza humana era

moldeable por las circunstancias externas18, pues, según decía “cualquier carácter, desde el

14

En relación con la importancia otorgada a la educación, véase, por ejemplo, lo expuesto por Pedro Bravo, en

AA.VV. Socialismo premarxista, op. cit., p. 103, cuando afirma que “toda la filosofía oweniana se funda sobre la

creencia de que el ser humano posee una naturaleza plástica, siendo el medio ambiente el que modela totalmente

su carácter. De ello se deduce que para llevar a cabo una reforma de la sociedad es preciso un vasto proceso de

educación racional dirigido a transformar radicalmente el medio social” (sic).

15

Cfr. Owen, R., A New View of Society, or, Essays on the Principle of Formation of Human Character,

1813, en AA.VV. Socialismo premarxista, op.cit., pp. 105 y 106. En el mismo sentido afirmaba que “nuestra

educación ha sido tal que no dudamos en dedicar años y gastar millones en la investigación y castigo de crímenes

y en el logro de objetivos, cuyo resultado final es, en comparación con éste, insignificante; y por el contrario no

avanzamos un paso por el verdadero camino de la prevención de los crímenes y de la disminución de los

innumerables males que aquejan a la humanidad actualmente”, p. 114. Es interesante fijarse en las cursivas

utilizadas por Owen para destacar determinados conceptos.

16

Ídem.

17

Cfr. Owen, R., “A Supplementary Appendix to the First Volume of The Life of Robert Owen”, 1858, en

Morton, A.L., Vida e ideas de Robert Owen, op. cit., pp 80 y 81.

18

Una idea, como ya vimos, procedente de la filosofía de William Godwin, repetida en muchos de sus escritos

y que Owen expresaba así: “El hombre es un ser compuesto, cuyo carácter está formado por su constitución, o por

el organismo que aporta al nacer, y por los efectos de las circunstancias externas que le rodean u actúan sobre él

BAJO PALABRA. Revista de Filosofía

132 II Época, Nº 12 (2016):127-140

José María GARRÁN MARTÍNEZ

mejor al peor, desde el más ignorante al más ilustrado, puede comunicarse a cualquier

comunidad…si se aplican medios adecuados que, en gran medida, están a la disposición y

bajo el control de quienes tiene influencia en los asuntos humanos” (sic)19.

Owen estaba convencido de haber demostrado que todas estas medidas de reforma

laboral habían servido, tanto para prevenir y disminuir la criminalidad, como para

incrementar el bienestar y la felicidad de sus empleados, y por ello, lo razonable y justo

sería extenderlas a todas las sociedades20. Influido por la ética utilitarista, nuestro autor

proclamó que el único principio moral de acción que todos deberían seguir, se formularía

así: “la felicidad de uno mismo claramente entendida y practicada uniformemente sólo

puede alcanzarse mediante una conducta que promueva la felicidad de la comunidad”

(sic)21. Frente a quienes desde posicionamientos individualistas y egoístas abogaron por la

búsqueda de la felicidad de forma autónoma e independiente; él defendió que es en el

ámbito social en el que se construye, y en el que redunda la felicidad de cada uno y la de

todos, pues la felicidad individual sólo se disfruta si es compatible con la del grupo social22.

2.3.- Hacia la consecución de una sociedad justa

Las referencias al mundo jurídico de Owen analizadas hasta ahora deben completarse

con las relativas al itinerario que, según él, debía seguirse para construir una sociedad justa.

La preocupación por la realización de la justicia estuvo presente en muchos de sus escritos,

en el fondo, toda reflexión sobre esta materia parecía girar en torno a una pregunta que

hasta entonces, según él, no había obtenido una respuesta satisfactoria: ¿cómo era posible

que, dado el desarrollo productivo que se había generado en las últimas décadas gracias a la

revolución industrial, ésta no se hubiera traducido en un significativo incremento del

bienestar general, y en especial, el de las clases trabajadoras?¿por qué no se habían

distribuido esos beneficios de manera equitativa a todos los miembros de la sociedad?

Ya indiqué al inicio de mi exposición que en las obras de Owen no se encuentran

reflexiones filosóficas específicas que permitan afirmar que nuestro autor elaboró algo

similar a una teoría de la justicia. No obstante, sí se pueden extraer de distintos fragmentos

de sus obras algunas conclusiones respecto a cuáles eran los elementos que conformaron su

concepción de la justicia. En ese sentido considero que, junto a la importancia otorgada a la

desde el nacimiento hasta la muerte” (sic). Cfr. Owen, R., El libro del Nuevo Mundo Moral, en Desanti, D., Los

socialistas utópicos, op.cit., p. 330.

19

Cfr. Owen, R., A New View of Society, or, Essays on the Principle of Formation of Human Character, 1813,

en AA.VV. Socialismo premarxista, op.cit., pp. 107 y 108. Desde la misma posición doctrinal, puede consultarse

también a Reybaud, M.R.L., Études sur les réformateurs ou Socialistes modernes, Saint-Simon, Charles Fourier,

Robert Owen, op.cit., p. 243. En esta obra, con la que el autor consiguió el Prix Montyon concedido por la

Academia Francesa en 1841, Reybaud se refiere a la teoría de las circunstancias sociales y su influencia en la

naturaleza humana e interpreta lo defendido por Owen al respecto sintetizándolo así: “el hombre no es ni bueno, ni

malo al nacer, es el juguete de las circunstancias que le rodean, se vuelve malo si ellas son malas, bueno si ellas

son buenas”.

20

Según expone Krishan Kumar, “El pensamiento utópico y la práctica comunitaria: Robert Owen y las

comunidades owenianas”, traducción de Claudia Narocki, Política y Sociedad, vol. 11, 1992, p.134, refiriéndose a

los seguidores de Owen: “El gran ejemplo para ellos, no era tal como para los marxistas, la Revolución Francesa,

sino más las primeras comunidades cristianas que buscaron dar modelos ejemplares de modos alternativos de vida

con la esperanza de convertir a sus vecinos paganos”.

21

Cfr. Owen, R., A New View of Society, or, Essays on the Principle of Formation of Human Character,

1813, en AA.VV. Socialismo premarxista, op.cit., p.110.

22

Según Bravo, en AA.VV., Socialismo premarxita, op. cit., p. 103: “En esto radica el socialismo de Owen:

en la creencia de que la liberación del hombre – espiritual o económica – sólo puede producirse dentro del

grupo” (sic).

BAJO PALABRA. Revista de Filosofía

II Época, Nº 12 (2016):127-140 133

El mundo jurídico en la filosofía utópica de Robert Owen

implantación de un sistema educativo integral y a la reforma de las condiciones laborales,

elementos que ya nos permiten intuir su idea de lo justo, deberíamos completar su

pensamiento al respecto analizando dos cuestiones que estimo importantes: primera (2.3.1),

las propuestas de contenido económico, concebidas como bases necesarias para la

transformación del orden social existente en una sociedad justa y, segunda (2.3.2), las

alusiones a su idea y enumeración de los derechos humanos, entendidos por nosotros como

concreciones subjetivas de su idea de justicia23.

Los cambios sociales proyectados por Owen según sus plan reformista resultaron ser

absolutamente incompatibles con el modelo liberal capitalista y pronto provocaron un duro

enfrentamiento con buena parte de la sociedad británica24. El inicio del desencuentro podría

situarse en 1817, año en el que Owen pronunció dos conferencias en Londres en las que,

entre otros temas, criticó las prácticas de todas las confesiones religiosas, lo cual, según

Morton, “le dejó sin ninguna protección por lo que entonces se consideraba la acusación

más destructiva”25. Pero, además de esa reprobación a las creencias más íntimas de cada

individuo, nuestro autor se fue enfrentando a todos los poderes sociales a medida que

publicaba y difundía su ideario utópico. Veamos sus planes de reforma.

2.3.1. - Propuestas económicas

2.3.1.1.- La primera de las medidas estaba ya presente en el Report to the Committee for

the Relief of the Manufacturing Poor, escrito en el año 1817, y fue posteriormente recogida

y desarrollada en el Report to the County of Lanark de 1821. Consistía, básicamente, en la

creación de pequeñas aldeas de cooperación26 gestionadas por los propios trabajadores, un

modelo de asociación extensible a toda la humanidad que Owen defendía, no sólo como un

proyecto científicamente viable, sino también como una alternativa al tradicional sistema

económico capitalista asentado en la institución de la propiedad privada27. Según Owen, los

dos principios esenciales que deberían informar este nuevo régimen de unidades ciudadanas

cooperativas serían, además del principio de la autogestión política y económica, el de “la

igualdad en las condiciones de vida, de acuerdo con la edad”, éste constituía una de las

23

Para hacernos una idea aproximada del alcance de la utopía pensada por Owen, recuerdo ahora sólo algunas

de las diecisiete “instituciones y disposiciones actuales, que están basadas en el error y que deberán ser

abandonadas o modificadas” para alcanzar esa sociedad justa: “las llamadas religiones, toda clase de gobiernos, las

profesiones civiles y militares, los sistemas monetarios, la práctica de comprar y vender,(…)el modo actual de

producción y distribución de las riquezas,(…)la manera de educar a las mujeres como esclavas domésticas,(…)la

práctica de imponer impuestos desiguales…”. Cfr. Owen, R., El libro del Nuevo Mundo Moral, en Desanti, D.,

Los socialistas utópicos, op.cit., pp. 342 y 343.

24

M. Vico Monteoliva y J. Rubio Carracedo nos recuerdan, por ejemplo, que “cuando en 1821 publica The

Social System Owen se muestra muy cercano del igualitarismo comunista. La obra es un ataque frontal al

capitalismo liberal y su principio de la libre competencia, al que hacía responsable del individualismo

empresarial…así como de la explotación de los trabajadores. La verdadera impiedad consistía en dejar de lado la

distribución justa de los beneficios y la desigualdad económica y jurídica entre los hombres”. Cfr., “Estudio

introductorio” en Saint-Simon, Fourier, Owen, Cabet, Escritos sobre educación, op.cit., p. 35

25

Cfr. Morton, A.L., “Introducción” en Vida e ideas de Robert Owen, op. cit., p.29.

26

Entre otros elementos de la propuesta para organizar el funcionamiento de estas aldeas, o pueblos

industriales, podemos referirnos a la existencia de cocinas públicas, escuelas, viviendas familiares, talleres y

granjas, terrenos de cultivo, campos de deportes, almacenes, molinos, etc; en definitiva, todo tipo de instalaciones

que posibilitarían, según Owen, el desarrollo armónico de una vida comunitaria. Cfr. Owen, R., “Report to the

Committee for the Relief of the Manufacturing Poor”, 1817, ed. de G. D. H. Cole, en Morton, A.L., Vida e ideas

de Robert Owen, op. cit., pp.132-134.

27

Estas aldeas “se basarían en el principio de la unidad de trabajo, gasto y propiedad, y la igualdad de

privilegios”. Cfr. Gordon, P., “Robert Owen (1771-1858)” Perspectivas: revista trimestral de educación

comparada, París, UNESCO, Oficina Internacional de Educación, vol. XXIV, nº 1-2, 1993, p.291.

BAJO PALABRA. Revista de Filosofía

134 II Época, Nº 12 (2016):127-140

José María GARRÁN MARTÍNEZ

claves que garantizaba la justicia, la unidad y la felicidad duradera de las aldeas, un

principio que debería estar presente y “reflejarse en todas las normas prácticas” o “leyes

objetivas de equidad”28.

El absoluto convencimiento del incremento del bienestar general que producirían sus

propuestas condujo a Owen a declarar que “ningún gobierno resistiría o podría resistir a que

se implantasen”, por lo que el proceso de transformación social hacia una nueva sociedad

justa sería relativamente sencillo y, algo además muy importante, sería factible desarrollarlo

sin necesidad de acudir a la violencia. Con el mismo ánimo se aventuró a explicar cómo se

produciría la expansión y la asimilación de sus ideas en todas las sociedades. Una vez

expuesto el proyecto a los Gobiernos actuales, decía, éstos procederán a escoger a un grupo

selecto de ciudadanos encargados de elaborar las normas que ordenen todos los asuntos de

un modo correcto. Este órgano nombraría, a su vez, a distintos oficiales para que ejecutasen

todas las actuaciones necesarias en el ámbito educativo, técnico agrario, doméstico, etc. Se

elaboraría una lista de trabajadores en paro, o empleados de forma ineficiente, y se les

instruiría para que “puedan producir por sí mismos todos los artículos que necesiten”.

Cuando este objetivo dirigido a educar a los nuevos trabajadores alcanzase a un número

suficiente de ellos, se repetiría en otro lugar, y así sucesivamente “hasta que toda la Tierra

esté cubierta por federaciones de estas ciudades”29.

Es muy importante destacar que la reforma de las sociedades diseñada por nuestro autor

sólo se podría alcanzar a través de una explicación racional dirigida especialmente a los

“ricos y poderosos”, pues sólo de ese modo, decía, se convencerían de la bondad y de la

eficiencia de las medidas a adoptar. Ellos serán los primeros que comprobarán las ventajas

del nuevo modelo, al igual que Owen lo hizo años atrás al frente de su fábrica. Según su

análisis, el egoísmo había sido hasta ahora el único patrón de comportamiento seguido por

los distintos miembros de las sociedades a lo largo de la historia, una actitud que había

provocado una constante confrontación entre las clases sociales; pues bien, prosigue, para

acabar con esa lucha fratricida, el remedio más plausible consistiría en instaurar

asociaciones cooperativas que, bien ordenadas y dirigidas conforme a sus criterios,

producirían una abundancia tal de bienes que supondría el fin de todos los enfrentamientos

y de todas las tentaciones egoístas. Gracias a su nuevo sistema social “desaparecerá

cualquier deseo de acumular privadamente”, de modo que quienes en la actualidad

acumulan riquezas de forma privada, comprenderán que su actitud es tan absurda como la

de quien pretende “embotellar agua en circunstancias en que el agua abundase en mayor

cantidad de la que se pudiese consumir”30.

Para buena parte de la sociedad británica, Owen ya no era sólo un peculiar empresario

filántropo, sino que sus planteamientos económicos y su idea de justicia comenzaban a

resultar incómodos. Ante las innumerables controversias que estaban generando sus planes

en Gran Bretaña, Owen decidió implantar su ideal de comunidad en los Estados Unidos, en

concreto en New Harmony, Indiana. El objetivo era demostrar a todos los que ponían en

duda sus bondades que la realización de la absoluta igualdad y del autogobierno resultaba

factible. Sin embargo, el experimento derivó en un enorme fracaso y, tras volver a

28

Cfr. Owen, R., “Report to the Committee for the Relief of the Manufacturing Poor”, 1817, ed. de G. D. H.

Cole, en A. L. Morton, A.L., Vida e ideas de Robert Owen, op. cit., p.146.

29

Cfr. Owen, R., “The Revolution in the Mind and Practice of the Human Race”, 1849, en Morton, A.L., Vida

e ideas de Robert Owen, op. cit., p.145.

30

Cfr. Owen, R., “Report to the County of Lanark”, 1821, ed. de G. D. H. Cole, en Morton,A.L., Vida e ideas

de Robert Owen, op. cit., p.92.

BAJO PALABRA. Revista de Filosofía

II Época, Nº 12 (2016):127-140 135

El mundo jurídico en la filosofía utópica de Robert Owen

intentarlo en Méjico con similares resultados, regresó a Gran Bretaña en 182931. Como es

conocido, estas iniciativas aventureras consistente en trasladarse a tierras lejanas con los

seguidores más fieles para desarrollar allí los ideales utópicos incomprendidos por las

viejas sociedades europeas, fue compartida por varios de los socialistas utópicos de la

época, y curiosamente, tuvo finales bastante parecidos32.

2.3.1.2.- La segunda de las medidas económicas propuesta por Owen, destinada también

a ser un pilar esencial en la construcción de una sociedad guiada por su idea de justicia,

consistía en reivindicar el papel esencial del trabajo humano como medida de valor, frente a

la importancia dada hasta entonces al capital.

El escrito titulado Report to the County of Lanark, publicado en 1821, contiene una

rotunda defensa del trabajo como medida del valor, el problema es que esta afirmación

implicaba, según Owen, descartar para tal finalidad al patrón oro y al de la plata, y también

el recurso al papel moneda, tal y como estaban haciendo la mayoría de los gobiernos de

entonces. Su novedoso planteamiento fue objeto de críticas inmediatas. Respondió a las

mismas centrándose en las que se referían a la imposibilidad de determinar el término

medio del valor del trabajo humano, aquellas que, en definitiva, insistían en la dificultad de

fijar de forma objetiva qué unidades, u horas de trabajo se habían empleado en la

producción de un determinado bien, teniendo en cuenta la desigualdad natural de

capacidades y fuerza que tienen distintos trabajadores. Sin embargo, según Owen, el

término medio del poder físico humano había sido calculado de forma científica, lo que

permitiría conocer el valor de cualquier artículo producido, además, ese valor, medido en

horas de trabajo, sería intercambiable con el de los otros bienes. Al defender esta

objetividad en la medida del trabajo, Owen estaba abogando por un nuevo sistema para

determinar los salarios de los trabajadores, un modelo contrario al existente basado en la

cambiante ley de la oferta y la demanda. Con su propuesta, decía, se evitaba que las clases

obreras fueran esclavizadas por un “sistema artificial” que determinaba su estipendio como

si se tratase de una mercancía más33.

Concretando algo más esta idea del trabajo como medida del valor, ya sea el trabajo

“manual, mental o científico”, Owen se refirió a la nueva utilización de “billetes de banco

de papel que representen el valor del trabajo” y propuso que fueran utilizados sustituyendo

a los billetes tradicionales cuando se realizasen los intercambios de bienes y de servicios en

esas aldeas idílicas de cooperación que Owen había proyectado34. Pero más allá de los

intercambios realizados en la pequeña comunidad owenita de New Harmony, en los

Estados Unidos, a modo de experimento económico, sabemos cuáles fueron las

consecuencias de esta idea cuando Owen intentó implantarla en Londres, a partir del año

1832, en el llamado National Equitable Labour Exchange. Se trataba de un establecimiento,

conocido también como Co-operative Bazar, al que los cooperativistas acudían con sus

productos. Allí recibían créditos por medio de los Labour Notes, - bonos o comprobantes

del trabajo -, de acuerdo con el coste estimado de materiales y del tiempo empleado en la

fabricación del objeto. Este sistema permitía intercambiar esos bonos por otros productos,

31

Cfr. Morton, A.L., “Introducción” en Vida e ideas de Robert Owen, op. cit., pp. 32 - 34.

32

Entre otros podríamos recordar las expediciones a América, en buena medida, a los Estados Unidos,

alentadas por el pensamiento socialista utópico de autores como Saint-Simon, Fourier o Cabet, con el objetivo de

asentar en aquellas tierras colonias o comunidades ideales para empezar una nueva vida plena de progreso,

igualdad y felicidad.

33

Cfr. Owen, R., “Report to the County of Lanark”, 1821, ed. de G. D. H. Cole, en A. L. Morton, A.L., Vida e

ideas de Robert Owen, op. cit., pp.90 y 91.

34

Ibid., p.93.

BAJO PALABRA. Revista de Filosofía

136 II Época, Nº 12 (2016):127-140

José María GARRÁN MARTÍNEZ

de tal modo que el bono de trabajo se utilizaba como si fuera papel moneda. Sin embargo,

uno de los principales problemas detectados en este nuevo sistema de intercambio procedía

del hecho de que la tasación de las horas de trabajo y del coste de los materiales era

realizada por el propio fabricante del producto, de modo que “algunos artículos fueron

tasados muy por encima y otros muy por debajo de su precio normal en el mercado”. La

consecuencia fue que los artículos “desvalorizados se vendieron inmediatamente”, mientras

que “los sobrevalorados se acumularon en la tienda”. Estos errores derivados de lo que se

podría denominar doctrina económica de Owen, unidos a la crisis económica de 1834,

supusieron un fracaso más en la defensa de la bondad y de la racionalidad de las nuevas

propuestas económicas pensadas para construir una sociedad justa, tal y como había sido

concebida por nuestro autor35.

La influencia social de los planes propuestos por Owen se iba diluyendo, en buena

medida porque sus ideas ya no encajaban perfectamente con los principios de acción que

guiaban al movimiento sindical, en aquel momento en auge tras la creación, en el año 1834,

del Grand National Consolidated Trades’ Union of Great Britain and Ireland. Se

alcanzaba así la unión de las distintas agrupaciones sindicales en un único organismo del

que Owen se hizo miembro al considerar que esta institución sería el escenario idóneo a

través de la cual podría divulgar sus propuestas. Pero las profundas desavenencias respecto

al uso de la violencia y los consiguientes enfrentamientos con el Gobierno y con los

empresarios, provocaron que a partir de esos acontecimientos “el owenismo habría de

continuar como una secta, activa y llena de vida, pero desgajada del tronco de la vida de los

obreros”36.

Las diferencias dentro del movimiento obrero británico también se vieron afectadas por

las demandas políticas desarrolladas por el Cartismo a partir del año 183737. La estrategia

de este colectivo nunca fue aceptada por Owen; de hecho Engels distinguía ambas

corrientes de forma muy clara atendiendo a distintos criterios38. Poco a poco se fueron

35

Cfr. Morton, A.L., “Introducción” en Vida e ideas de Robert Owen, op. cit., p.39.

36

Ibid., pp. 44 y 45.

37

Cfr. Rama, C.M., Las ideas socialistas en el siglo XIX, op.cit., p. 69, define al Cartismo como “un

movimiento de agitación general basado doblemente en la aspiración de obtener libertades políticas y mejora de

las lastimosas condiciones de vida de la clase obrera, que abarca los años de 1837 a 1852. Lo primero estaba

expresado en la carta … que comprendía los seis puntos siguientes: 1) Instauración del sufragio universal; 2)

igualdad de los distritos electorales; 3) supresión del censo exigido para los candidatos al Parlamento; 4)

elecciones anuales; 5) voto secreto y 6) sueldo a los miembros del Parlamento”.

La llamada Carta del Pueblo se publicó en 1838 y tuvo sus orígenes en la London Working Men’s

Association, “una agrupación formada sobre todo por hombres que habían intervenido tanto en las primeras luchas

a favor de la reforma(parlamentaria), a través de la Unión Nacional de la clase obrera, como en varias formas del

movimiento owenita y cooperativista”, entre otros, habla de “William Lovett, Henry Hetherington y James

Watson”. Cfr. Cole, G.D.H., Historia del pensamiento socialista. I. Los precursores (1789-1850), traducción de

Rubén Landa, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1964, p.144.

38

Cfr., Engels, F., “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, op. cit., pp 485-487. Dice Engels en

referencia a lo que ocurre en Inglaterra “que el movimiento obrero se halla escindido en dos secciones: los

cartistas y los socialistas. Los cartistas son los más atrasados, los menos desarrollados, pero en cambio son

proletarios auténticos, verdaderos, los representantes del proletariado. Los socialistas poseen mayor visión,

proponen remedios prácticos contra la miseria, pero provienen originariamente de la burguesía y por eso no están

en condiciones de amalgamarse con la clase obrera” y entre estos socialistas sitúa a Owen de los que había

afirmado páginas antes que “son totalmente dóciles y pacíficos, consideran justificadas las condiciones

imperantes, por malas que sean, en tanto desechan cualquier otra vía que la de la persuasión pública, y al mismo

tiempo son tan abstractos que jamás lograrán la persuasión pública si mantienen la forma actual de sus

principios…Comprenden, por cierto, por qué el obrero está indignado contra el burgués, pero consideran estéril

ese rencor - que, después de todo, es el único medio para avanzar a los obreros-, predicando una filantropía y un

amor generalizado mucho más estéril para el presente inglés…Son demasiado eruditos, demasiado metafísicos”.

BAJO PALABRA. Revista de Filosofía

II Época, Nº 12 (2016):127-140 137

El mundo jurídico en la filosofía utópica de Robert Owen

produciendo enfrentamientos entre Robert Owen y los principales dirigentes cartistas, tal

vez el más conocido fue con James Morrison, editor del periódico The Pionneer. De nuevo,

buena parte de las desavenencias giraban en torno al uso de métodos violentos. Puede que

una de las críticas más concretas en relación con estas cuestiones sea la que se encuentra

recogida en The Revolution in the Mind and Practice of the Human Race, escrito publicado

por nuestro autor en 1849. En el mismo Owen reiteraba algo por lo que venía luchando

desde hacía décadas: la necesidad de construir un nuevo sistema social. Ahora bien,

aludiendo directamente a lo que acababa de suceder en la Revolución de 1848, en Francia,

rechazaba a todos aquellos que habían utilizado la fuerza para imponer sus criterios sin

tener “conocimiento sobre el carácter de la sociedad humana”, pues, se reafirmaba, “sin ese

conocimiento no podréis dar un paso racionalmente hacia la formación de un Estado social

permanentemente próspero y feliz”39.

Alejados y enfrentados a los movimientos sindicales y políticos que comenzaban a

abanderar las reivindicaciones obreras, Owen y sus escasos seguidores fueron perdiendo el

protagonismo que habían ocupado en las décadas anteriores40.

2.3.2.- Las alusiones a los derechos humanos.

No encontraremos en las obras de Owen reflexiones filosóficas sobre el concepto, la

fundamentación, límites, características o clases de derechos humanos. Las referencias a los

mismos se enmarcan dentro de su visión sobre cómo debe construirse un “sistema social

racional”, expresión que interpreto como similar a la idea de sociedad justa. En particular,

me parecen especialmente interesantes las menciones que hace a los derechos humanos

contenidas en The Book of the New Moral World, en donde reúne escritos elaborados entre

1836 y 1844. En la tercera parte de esta obra, dedicada a la “Economía social”, expuso las

“condiciones necesarias para producir la felicidad de la humanidad”, finalidad típica de las

éticas utilitaristas, y en la cuarta parte, enumeró las “leyes universales” fundamentadas en la

naturaleza41. Bajo ambos epígrafes encontramos algunas de sus ideas sobre los derechos

humanos, a mi juicio, más claras en el último que en el primero de ellos42.

Según nos relata Owen, entre otras “condiciones que son indispensables para la

felicidad humana”, habría que destacar necesariamente “la posesión de un buen organismo”

y la conservación del mismo “en el mejor estado de salud”, además de una “perfecta

educación”, “los medios para viajar a voluntad”, “la plena libertad de expresar nuestros

pensamientos sobre todos los temas” y “la máxima libertad personal de acción compatible

con el bien permanente de la sociedad”43. De esta exposición se podría deducir que la

39

Cfr. Owen, R., “A Supplementary Appendix to the First Volume of the Life of Robert Owen”, 1858, en

Morton, A.L., Vida e ideas de Robert Owen, op. cit., pp.123 y 124.

40

No obstante, él continuó adelante con su misión, como indica Isabel de Cabo, Los socialistas utópicos, op.

cit., p.69: “Arruinado más de una vez, pero siempre emergiendo, Owen fue un auténtico corredor de fondo en pos

de la utopía basada en la fraternidad. Ni las críticas ni los insultos ni el aislamiento hicieron mella en él, ni

tampoco el fracaso de sus prácticas, y a los setenta y tantos años tuvo, (…)los arrestos de instalarse en París para

observar sobre el terreno los acontecimientos revolucionarios de 1848”.

41

Las referencias a la naturaleza y a las leyes de la naturaleza, tal y como las concibe Owen, siempre giran en

torno a la importancia de las circunstancias externas que moldean el carácter de los individuos, incluyendo

alusiones a la educación y al papel de la sociedad para la consecución de la felicidad del individuo y, por

extensión, de toda la humanidad.

42

Esas “condiciones necesarias” han sido consideradas por M. Vico Monteoliva y J. Rubio Carracedo como

“una nueva versión de los “derechos del hombre y del ciudadano” promulgados por la Asamblea Nacional

Francesa, en la que el igualitarismo se aplica más rigurosamente”. Cfr., “Estudio introductorio” en Saint-Simon,

Fourier, Owen, Cabet, Escritos sobre educación, op.cit., p.38.

43

Cfr. Owen, R., El libro del Nuevo Mundo Moral, en Desanti, D., Los socialistas utópicos, op.cit., pp.345 y

BAJO PALABRA. Revista de Filosofía

138 II Época, Nº 12 (2016):127-140

José María GARRÁN MARTÍNEZ

conexión derechos humanos y felicidad que está presente en la mente de nuestro autor se

produce porque estos derechos son las condiciones necesarias, esenciales o indefectibles,

para alcanzar la meta de todo ser y de toda sociedad: la felicidad. Esas condiciones antes

mencionadas se corresponderían con lo que en la teoría de los derechos humanos

denominamos hoy derecho a la vida, a la salud, a la educación y a la libertad de expresión y

de movimientos.

Pero, más claras me parecen las alusiones a la idea de los derechos humanos contenidas

en la cuarta parte de su obra The Book of the New Moral World, la dedicada al gobierno y a

las leyes. Allí Owen defendió abiertamente su idea de que el gobierno debía intervenir de

forma activa para lograr y asegurar la felicidad de sus gobernados, y debía hacerlo a través

de la acción política dirigida a la realización del valor de la igualdad, considerado por

nuestro autor, el elemento que define lo justo, pues, según nos dice “la esencia de la justicia

consiste en (…) que todos los hombres tienen por naturaleza los mismos derechos” (sic)44.

Entre las leyes que el gobierno del género humano debería respetar y aplicar y que, además,

“se corresponden con las de la naturaleza”, destaco las cuatro siguientes por su relación con

la idea de derechos humanos: Owen mencionó, en primer lugar, las relativas a la libertad de

expresión y a la libertad religiosa y de culto; en segundo lugar, y en relación con el

apartado titulado “sustento y la educación”, entendió que para asegurar ambos la

organización social sería quien dirigiría mejor “la industria y las cualidades de cada uno” y

sería quien, igualmente, proporcionaría durante toda la vida “la mejor educación posible”.

En tercer lugar, proclamó que “los individuos de los dos sexos serán iguales en educación,

derechos y libertad”; y en último término, dentro del apartado titulado “disposiciones

generales”, expuso que “la propiedad individual no existirá” porque, en la actualidad, decía,

es “un mal absoluto” causante de la pobreza, la criminalidad y la injusticia. De manera que,

según él, una vez reorganizada la sociedad y educados todos sus miembros conforme a sus

principios “en el conocimiento de las leyes de la naturaleza”, la propiedad personal ya no

tendría ningún sentido45.

Esa sociedad futura de la que nos habla en The Book of the New Moral World se

corresponde, pues, con las idealizaciones relativas a las aldeas de cooperación expuestas

varios años atrás. En la última parte de esta obra, la dedicada al “Gobierno y deberes del

consejo” de esas comunidades, no hay tampoco muchas referencias al mundo jurídico, sólo

se afirma que las leyes de la naturaleza servirán de guía y de límite a lo dispuesto por los

miembros de ese consejo que ordena las directrices del nuevo sistema racional46.

3.- Valoración final

En buena medida, como he expuesto, considero que la percepción negativa que Owen

tuvo del Derecho y de la idea de justicia vigente en su sociedad, fue uno de los motivos que

le impulsaron a proponer sus reformas. Lo jurídico, que en un principio le pareció un

instrumento idóneo para revertir las injusticias sociales, se fue convirtiendo en el

contrapunto de su utopía socialista. El uso del Derecho para conservar inmutable al orden

jurídico y político, el alejamiento de los representantes parlamentarios de la realidad, la

aplicación deshumanizada de las penas y la injusticia social existente entonces, fueron para

él, algunos de los factores responsables de la progresiva degradación social y moral que

346.

44

Ibid., p. 360.

45

Ibid., pp.359 a 361.

46

Ibid., pp.362 y 363.

BAJO PALABRA. Revista de Filosofía

II Época, Nº 12 (2016):127-140 139

El mundo jurídico en la filosofía utópica de Robert Owen

debía combatir con sus escritos y proclamas.

Pero, su visión de lo jurídico también incluía su particular concepción de la justicia. En

concreto, sus ideas sobre cómo avanzar hacia la consecución de una nueva sociedad daba

por supuesto que la justicia, entendida sobre todo como igual, era una condición necesaria

para alcanzar la felicidad de la humanidad. Nuestro autor proyectó comunidades fraternales

orientadas por una idea de justicia que acabaría definitivamente con los privilegios y las

desigualdades económicas y sociales. El modelo de sociedad justa pensada por nuestro

autor se concretó en esas pequeñas aldeas basadas en la autogestión, unidas por el trabajo y

por la propiedad cooperativa, en las que existiría una igualdad de privilegios, unas

condiciones de trabajo digno, una educación integral y en las que el trabajo sería

considerado la medida del valor de los bienes, aparte de los derechos humanos de los que

disfrutarían de manera igualitaria todos los integrantes de estas asociaciones. Este nuevo

sistema racional sería percibido por todos, entendía él, como un orden más justo que el

basado en la libre competencia. Al igual que el resto de los socialistas utópicos del siglo

XIX, pretendía demostrar que otros modelos de sociedad distintos al liberal capitalista

podían y debían ser posibles.

El balance final sobre la trascendencia de estas teorías idealistas surgidas entonces es

conocido47. Aunque entre sus propuestas utópicas encontramos análisis críticos que

deberían haber tenido un respaldo social mucho más relevante, es sabido que la influencia

pública de sus ideólogos y de sus discursos fue diluyéndose de manera precipitada. Tal vez,

entre otras razones que puedan explicar el relativo “fracaso colectivo” del movimiento

socialista utópico haya que referirse al hecho de que sus protagonistas no supieron canalizar

políticamente las demandas de las clases trabajadoras. Además, los líderes de esta corriente

socialista han sido calificados con frecuencia de soberbios, paternalistas y visionarios

alejados de la realidad, y no falta algo de razón en esos calificativos. No obstante, y por otra

parte, también es cierto que en algunos de sus planes ya estaban presentes conceptos y

principios que serían utilizados y reinterpretados por planteamientos y estrategias que

conectaron mejor con las necesidades de las clases trabajadoras, me refiero a las teorías

marxistas y anarquistas que ofrecieron alternativas y medios de lucha mucho más radicales

que los de los utópicos, y que, finalmente, se convirtieron en las indiscutibles protagonistas

del proceso de transformación social general que se iría desarrollando a lo largo de las

décadas siguientes48.

47

Sobre las primeras críticas a esta versión del socialismo, Cfr. F. Engels, Del socialismo utópico al

socialismo científico, versión directa del alemán a cargo de la Redacción de la Editorial, Madrid, Ricardo

Aguilera, 1969.

48

En el mismo sentido F. Châtelet, O. Duhamel, E. Pisier-Kouchner, exponen la crítica general de Marx y

Engels al socialismo utópico: “Las utopías son capaces de crítica, se dan cuenta del antagonismo de clases, pero

<<sustituyen la actividad social por su propia ingeniosidad>>, <<las condiciones históricas de la emancipación por

condiciones fantasiosas>>. Sólo hacen existir al proletariado bajo la forma de clase más sufrida, pero desean

mejorar la condición de todos, incluidos los privilegiados. Creyendo en la fuerza del ejemplo y penetrados de

pacifismo, son incapaces de concebir la leyes de la revolución”. Cfr., Historia del pensamiento político,

introducción por J. Rodríguez Aramberri, Madrid, Tecnos, 1992, p. 122.

BAJO PALABRA. Revista de Filosofía

140 II Época, Nº 12 (2016):127-140

También podría gustarte

- Psicologia Social de La IdentidadDocumento18 páginasPsicologia Social de La IdentidadfranAún no hay calificaciones

- Teoria de Sami AliDocumento3 páginasTeoria de Sami AliEduardo GianuttiAún no hay calificaciones

- I Have A Dream - Análisis Metafórico Del Discurso Pronunciado Por Martin Luther King Jr. en 1963 1Documento17 páginasI Have A Dream - Análisis Metafórico Del Discurso Pronunciado Por Martin Luther King Jr. en 1963 1Francisco Javier Alvarez Cuevas100% (1)

- Habilidades de Pensamiento Crítico para DummiesDocumento583 páginasHabilidades de Pensamiento Crítico para DummiesAngello Con100% (2)

- Charla de Jeff GreenDocumento4 páginasCharla de Jeff Greenoxiuros2100% (1)

- Límites de Lo Alfabético.Documento7 páginasLímites de Lo Alfabético.deliamanzaneroAún no hay calificaciones

- Articulo TrapaneseDocumento10 páginasArticulo TrapanesedeliamanzaneroAún no hay calificaciones

- Articulo Branz - LevorattiDocumento10 páginasArticulo Branz - LevorattideliamanzaneroAún no hay calificaciones

- 7 Lorena Acosta Iglesias@ PDFDocumento10 páginas7 Lorena Acosta Iglesias@ PDFdeliamanzaneroAún no hay calificaciones

- Redalyc: Mabel García, SilvanaDocumento27 páginasRedalyc: Mabel García, SilvanaMartin Uriel Aguilar GomezAún no hay calificaciones

- Psicoterapias ReconstructivasDocumento3 páginasPsicoterapias ReconstructivasLeonardo Ledesma100% (1)

- Manifestaciones de La Cultura OrganizacionalDocumento3 páginasManifestaciones de La Cultura OrganizacionalAlberto OvallesAún no hay calificaciones

- Biología EpistemológicaDocumento5 páginasBiología EpistemológicaRomy BazanAún no hay calificaciones

- 2.1. Franzé. La Primacía de Lo Político...Documento11 páginas2.1. Franzé. La Primacía de Lo Político...Geraldine Navarro DiazAún no hay calificaciones

- Taxonomía de ManzanoDocumento1 páginaTaxonomía de ManzanoLizbeth AlcántaraAún no hay calificaciones

- Degradación de La LenguaDocumento9 páginasDegradación de La LenguaBeatrizRooAún no hay calificaciones

- Resumen Modernidad e Independencias - F.Documento8 páginasResumen Modernidad e Independencias - F.Alejandra RomeroAún no hay calificaciones

- El Racionalismo de LeibnizDocumento2 páginasEl Racionalismo de LeibnizCELESTE JORDANAún no hay calificaciones

- El Circulo de Viena y El Positivismo LógicoDocumento9 páginasEl Circulo de Viena y El Positivismo LógicoAlisson Yajaira100% (1)

- Las Cegueras Del ConocimientoDocumento6 páginasLas Cegueras Del ConocimientoAdán Garibay Cervantes100% (8)

- La Complejidad Del RiesgoDocumento12 páginasLa Complejidad Del RiesgoFernanda López Romano0% (1)

- 1 Pensamiento Nómada - Sobre Nietzsche - G. DeleuzeDocumento9 páginas1 Pensamiento Nómada - Sobre Nietzsche - G. DeleuzeChristian MazzucaAún no hay calificaciones

- La Autorregulacion AngelikaDocumento5 páginasLa Autorregulacion AngelikaLuisaAún no hay calificaciones

- Byung-Chul Han - de La Acción Al Tecleo (En El Enjambre)Documento10 páginasByung-Chul Han - de La Acción Al Tecleo (En El Enjambre)Josep Puigbò TestagordaAún no hay calificaciones

- Programa Anual de Filosofia4Documento2 páginasPrograma Anual de Filosofia4Fernando Dario AvilaAún no hay calificaciones

- Modulo Iniciacion A La Filosofia Hasta SocratesDocumento66 páginasModulo Iniciacion A La Filosofia Hasta SocratesTatiana VillaAún no hay calificaciones

- Relación Dialéctica Entre Práctica y Teoría - El Conocimiento y Las Prácticas EstratégicasDocumento13 páginasRelación Dialéctica Entre Práctica y Teoría - El Conocimiento y Las Prácticas EstratégicasGustavo Adolfo Garcia Pernia50% (4)

- Sócrates y Los SofistasDocumento7 páginasSócrates y Los SofistasFlorencia JasaAún no hay calificaciones

- Sugey 1 - Copia-Para El Profe (Enviado A Sugey) VDocumento30 páginasSugey 1 - Copia-Para El Profe (Enviado A Sugey) VAna ZambranoAún no hay calificaciones

- Evaluacion Final - Escenario 8 - Primer Bloque-Teorico-Practico - Virtual - Corrientes Pedagógicas - (Grupo b01)Documento23 páginasEvaluacion Final - Escenario 8 - Primer Bloque-Teorico-Practico - Virtual - Corrientes Pedagógicas - (Grupo b01)yesica laraAún no hay calificaciones

- La Doctrina Social de La IglDocumento9 páginasLa Doctrina Social de La IglJesus Msqz100% (2)

- Que Es La Ficha de ObservacionDocumento5 páginasQue Es La Ficha de ObservacionServicios innovate reu100% (1)

- Cuadro Bibliografico 1Documento5 páginasCuadro Bibliografico 1chikslatinasAún no hay calificaciones

- Las Fuentes de La Teología - La TradiciónDocumento10 páginasLas Fuentes de La Teología - La TradiciónBeto HernándezAún no hay calificaciones