Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

4 Duranti Paradigmas

4 Duranti Paradigmas

Cargado por

Nati FerreyraDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

4 Duranti Paradigmas

4 Duranti Paradigmas

Cargado por

Nati FerreyraCopyright:

Formatos disponibles

ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA

TEMAS DE CÁTEDRA

Paradigmas para el estudio del lenguaje como cultura en EEUU

En su trabajo “Language as Culture in U.S. Anthropology. Three Paradigms” (Publicado en Current Anthropology. Vol.

44. N° 3. June 2003. Pp. 323-347.) Alessandro Duranti plantea la coexistencia en EEUU de 3 paradigmas para el

estudio del lenguaje como cultura, históricamente relacionados entre sí,. Pueden sintetizarse en el siguiente cuadro:

12

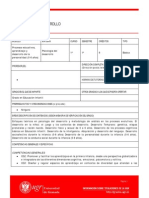

PRIMER PARADIGMA SEGUNDO PARADIGMA TERCER PARADIGMA

Contexto Fines del siglo XIX y primera Inicios: décadas del 60 - 70 Inicios: mitad del 80 y

histórico en que mitad del siglo XX década del 90

se configura el

Desarrollos recientes:

paradigma

Desarrollos recientes: décadas 80- 90

Objetivos Documentación, descripción Estudio del uso lingüístico El empleo de las prácticas

y clasificación de las lenguas entre hablantes y lingüísticas para documentar

aborígenes, especialmente actividades diversas y analizar la reproducción y

las de EUA transformación de las

personas, las instituciones y

las comunidades en el

tiempo y el espacio.

Concepción del Se concibe Como un dominio Como un producto de la

lenguaje fundamentalmente como organizado culturalmente, interacción, cargado de

léxico y como gramática. Es y al mismo tiempo, valores indiciales e incluso,

decir, como un sistema organizador de la cultura. ideológicos.

gobernado por reglas, cuyas

estructuras representan las

relaciones arbitrarias e

inconscientes entre el

lenguaje (como sistema

simbólico arbitrario) y la

realidad.

Unidades de La oración La comunidad de habla Las prácticas lingüísticas

análisis La palabra La competencia

El morfema comunicativa El marco de la interacción

El fonema El repertorio lingüístico

La identidad

También, los textos La variedad lingüística

(especialmente, los mitos y El evento comunicativo

relatos tradicionales) Los estilos de habla

Los actos de habla

Los géneros discursivos

Temas teóricos Unidades de análisis La variación lingüística Las relaciones entre lo

relevantes apropiadas para los estudios macro y lo micro

comparados (por ejemplo, La relación entre lenguaje

La heteroglosia

para documentar y contexto La integración de recursos

clasificaciones genéticas o

semióticos diferentes

Traducción de Elsa Ghio

ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA

TEMAS DE CÁTEDRA

para documentar la difusión La en-textualización

cultural) La formación y negociación

La hipótesis de la relatividad de la identidad

lingüística La narratividad

La ideología lingüística

Métodos para la Confección de listas de Observación participante Análisis socio-histórico

recolección de palabras, patrones

12

Entrevistas con Documentación audio-visual

datos gramaticales y textos informantes de los encuentros humanos

tradicionales, obtenidos a en vivo, con especial

partir entrevistas con Grabación del uso

atención a la naturaleza

informantes clave. lingüístico espontáneo en

fluida, negociada y

diferentes contextos de

localizada momento a

uso

momento de las

identidades, las instituciones

y las comunidades.

Figuras Boas John Gumperz

representativas Sapir Dell Hymes

Whorf

Institución Bureau of American Society for Linguistic

representativa Ethnology (principios S. XX) Anthropology-SLA

Society for the Study of the (fundada en 1983)

Indigenous Languages of

the Americas-SSILA

Bibliografía

representativa

Revistas Language and society

representativas

Teorías Relativismo cultural

representativas Relativismo lingüístico

El estudio del lenguaje como cultura en la Antropología norteamericana no es un campo de estudio homogéneo sino

más bien, un conjunto de prácticas analíticas y técnicas sobre los fenómenos lingüísticos.

La concepción de Boas acerca del lenguaje como parte integral de la cultura (según la metáfora boasiana, como ‘una

ventana a la cultura’) sigue siendo el argumento empleado para incluir el análisis lingüístico en el entrenamiento y la

formación de un antropólogo.

Duranti sostiene que las denominaciones:

Lingüística antropológica

Antropología lingüística

Etnolingüística

Sociolingüística

Traducción de Elsa Ghio

ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA

TEMAS DE CÁTEDRA

no son meros cambios de nombres o etiquetas sino que se corresponden con diferentes marcos teóricos y

metodológicos que implican diversas orientaciones hacia este objeto de estudio.

En este trabajo adopta la noción de cambio de paradigma como un mecanismo heurístico para explicar los

importantes cambios ocurridos en el modo de estudiar el lenguaje. Esta noción fue elaborada por Kuhn (1962) en su

trabajo sobre las revoluciones científicas. Duranti sostiene que el advenimiento de un nuevo paradigma,

especialmente en las ciencias sociales, no implica la desaparición del paradigma precedente, algo que ya había

sospechado el mismo Kuhn).

12

La noción de paradigma implica el funcionamiento de un conjunto de prácticas que se establecen en un determinado

momento histórico, para hacer y promover el quehacer científico. Los paradigmas antiguos y nuevos pueden

coexistir e influirse mutuamente, tal como tratará de mostrar en este artículo.

La noción de paradigma que propone Duranti implica “una empresa de investigación que tiene un conjunto

reconocible, y a menudo implícito de:

a. Objetivos generales

b. Una perspectiva del objeto o los conceptos clave (por ej., el lenguaje)

c. Unidades de análisis preferidas

d. Cuestiones teóricas preferidas

e. Métodos preferidos para la recolección de los datos de investigación

Al examinar la historia del estudio del lenguaje como cultura en EEUU advierte una compleja y problemática relación

entre los paradigmas, por una parte, y los individuos y los grupos de investigación, por otra. Los individuos y los

grupos de investigadores no siempre controlan sus propios supuestos y las implicaciones teóricas y metodológicas de

su trabajo, y no siempre se muestran dispuestos a comprometerse con un único paradigma en detrimento de otros.

Primer paradigma

Establecido a fines del siglo XIX vinculado a la concepción de Franz Boas sobre la incorporación de un 4° campo de

estudios en la Antropología, en el que el estudio del lenguaje es tan importante como el estudio de la cultura.

Señala la importancia del Bureau of Ethnology (luego Bureau of American Ethnology) y de su director Wesley Powell,

quien impulsó y apoyó los trabajos juveniles de Boas sobre el estudio del chinook y otras lenguas indígenas

americanas, y le encargó realizar el Handbook of American Indian Languages (Boas 1911ª). Este manual debía reunir

textos y vocabularios de las lenguas indígenas con el objetivo de reconstruir sus relaciones genéticas y la clasificación

de las tribus que vivían en A. del Norte.

Boas, quien era escéptico con respecto a los intentos de establecer correlaciones directas entre la lengua y la cultura

(y rechazaba fuertemente las correlaciones entre lengua y raza), documentó las tradiciones culturales y las lenguas

nativas que se encontraban en peligro de desaparecer como consecuencia de las colonizaciones europeas. Esta

práctica de documentación se conoció luego como “antropología salvaje”.

Sus enseñanzas ampliaron el campo de estudio y establecieron normas para realizar el trabajo de campo lingüístico.

Transmitió a sus discípulos Sapir y Kroeber la pasión por los detalles de la descripción lingüística y la convicción de

que las lenguas son herramientas importantes, no sólo para el trabajo de campo del antropólogo, sino también para

el estudio de la cultura, especialmente porque las reglas y categorías lingüísticas son en gran medida inconscientes, y

por lo tanto, no están sujetas a una racionalización secundaria (Boas 1911 b).

Desde esta perspectiva se desarrolló un enfoque lingüístico como herramienta para el análisis cultural (o histórico)

que colocó en un lugar central al lenguaje, y a los expertos en lingüística dentro del campo de la Antropología.

Pero luego de la 3ª generación posterior a Boas, esta tradición llegó a transformarse en una suerte de ‘mentalidad

de servicio’, según la cual, la justificación para que un lingüista se incorpore a un departamento de Antropología era

la de auxiliar a los antropólogos sociales y culturales en la realización de su trabajo. No todos aceptaron de buen

Traducción de Elsa Ghio

ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA

TEMAS DE CÁTEDRA

grado este status de segunda clase y algunos especialistas empezaron a emigrar hacia los departamentos de

Lingüística, o instaron a sus discípulos para que lo hicieran, como fue el caso de Sapir, quien les aconsejó hacer su

tesis doctorales en lingüística.

Así Sapir realizó importantes contribuciones a la lingüística histórica, a la tipología lingüística y a la teoría fonológica.

Significativamente mantuvo una relación cordial, aunque competitiva, con el lingüista más influyente de la 1ª mitad

del siglo XX en EEUU, Leonard Bloomfield, con quien compartía la pasión por los modelos gramaticales. A pesar de su

amplio entrenamiento en antropología, estos lingüistas concebían al lenguaje como una entidad autónoma, con una

lógica sui generis que, por lo tanto, requería el desarrollo de técnicas y herramientas de estudio especiales. La 12

separación del lenguaje como objeto ‘autónomo’ también permitió el desarrollo de la lingüística como una profesión

y el entrenamiento en fonética y morfología se convirtió así en el principal ‘capital cultural’ de los lingüistas. No

obstante, hacia 1950 esta especialización no fue fácil de vender a los antropólogos. La preparación de los estudiantes

de Antropología en técnicas lingüísticas cada vez más complejas y sutiles era cada vez más difícil de lograr en el

escaso tiempo asignado a la lingüística en las carreras de Antropología.

La preocupación excluyente por la estructura gramatical que se instala en la lingüística es evidente en el trabajo de

Greenberg (1968). Considerar su libro como una introducción al estudio del lenguaje desde una perspectiva

antropológica implica aceptar por lo menos dos presupuestos:

1. la lengua es cultura. Por ende, se puede decir que cuando se analiza la gramática de una lengua, se hace algo

relacionado con la Antropología.

2. la lingüística descriptiva (e incluso, la lingüística histórica y la tipología lingüística) es la disciplina rectora para

los lingüistas de los departamentos de Antropología de la época, es decir, la que determina los métodos y

las unidades de análisis.

Segundo Paradigma

Se identifica con las denominaciones Antropología lingüística y Sociolingüística.

Se desarrolla a partir de una serie de circunstancias fortuitas, entre las cuales Durante menciona:

el mencionado crecimiento de los departamentos de lingüística en las universidades norteamericanas

la confluencia de dos jóvenes y enérgicos profesores en la Universidad de Berkeley (UCLA): Gumperz y Dell

Hymes

el nacimiento de la sociolingüística cuantitativista urbana, a partir de los trabajos de William Labov

El rápido desarrollo de los departamentos de lingüística en EEUU durante los años ’60 coincide con el entusiasmo

generado por el nuevo enfoque desarrollado por Chomsky, que combinaba el rigor de las ciencias duras (mediante la

construcción de modelos cuasi matemáticos) con un interés y una apertura sin precedentes en EEUU hacia los

fenómenos mentales (que el conductismo había excluido como datos). Pero la preferencia de Chomsky por la

construcción de modelos basados en las intuiciones de los hablantes nativos y la descripción de su conocimiento

lingüístico (competencia) por sobre lo que hacen con su lengua (actuación), también implicó la exclusión de una gran

cantidad de fenómenos interesantes del campo de los estudios lingüísticos.

A principios de la década del ’60 surgen la sociolingüística y la etnografía de la comunicación (inicialmente llamada

‘etnografía del habla’ - speech) en Berkeley (en el N. de California).

En 1956. John Gumperz ingresó como profesor en esta universidad, para enseñar hindú luego de su viaje a la India,

donde estudió el fenómeno del contacto de lenguas y el plurilingüismo, empleando métodos etnográficos tales

como la observación participante, y también los cuestionarios empleados por la investigación cuantitativa más

tradicional.

Gumperz empezó a trabajar con Charles Ferguson, a quien conocía de su estadía en la India, y ambos revisan los

viejos conceptos elaborados por la dialectología y la lingüística histórica. Reemplazan el concepto de ‘idiolecto’ por la

Traducción de Elsa Ghio

ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA

TEMAS DE CÁTEDRA

noción de ‘variedad’, estableciendo de este modo los fundamentos de lo que luego se conocería como

‘sociolingüística’.

Cuando Dell Hymes llegó a Berkeley desde Harvard en 1960, comenzó a colaborar con Gumperz, y vinculó su interés

por el estudio del habla (speech) como actividad cultural con los intereses de Gumperz por los dialectos sociales y la

variación lingüística. La denominación original propuesta por Hymes, “etnografía del habla” fue sustituida por

ambos por la de “etnografía de la comunicación”.

Gumperz y hymes presentan su propuesta en dos recopilaciones de trabajos de diversos autores:

12

1964. The Ethnography of Communication

1972. Directions in Sociolinguistics: the Ethnography of Communication.

Muy pocos de los que contribuyeron con sus trabajos en estas obras se consideraban a sí mismos como ‘etnógrafos’

en un sentido estricto, no obstante, estas recopilaciones funcionaron como manifiestos sobre un modo de estudiar

el lenguaje, que, en muchos sentidos era radicalmente diferente a las primeras versiones de la Antropología

lingüística, la Dialectología y la Lingüística histórica, y también, sin duda, a la cada vez más popular Lingüística

generativa de Chomsky.

En la Introducción que escribe Hymes en 1964, se encuentran formuladas con claridad algunas de las características

fundamentales del nuevo paradigma:

1. La lengua debe estudiarse en ‘contextos de situación’ (expresión tomada de Malinowski).

2. Ese estudio debe trascender tanto la descripción gramatical como la etnográfica, para buscar los modelos de

la ‘actividad lingüística’.

3. El punto de partida debe ser la ‘comunidad de habla’ (speech community), en contraposición a la gramática

y a la noción de hablante-oyente ideal de Chomsky.

La referencia a la comunidad de habla en el punto 3, señala su conexión con los métodos e intereses de investigación

de Gumperz; en cambio 1. y 2., constituyen el núcleo fundamental de la perspectiva de Hymes sobre la constitución

de un ambicioso programa de investigación comparativo para el estudio de las actividades de habla o eventos

comunicativos, a los que luego redesignó como ‘eventos de habla’ (speech events) [1972ª].

Quienes adhirieron a este nuevo paradigma encontraron en estas formulaciones una posibilidad de lograr un

identidad propia, en parte separada de la lingüística (ya que no competían por el mismo territorio, es decir, la

gramática) y también en parte, menos dependiente de la aprobación de la Antropología.

Más o menos por la misma época, Hymes editó una monumental colección de ensayos y resúmenes, que denominó

Language and Culture in Society. A Reader in Linguistic Anthropology. (1964)a) en la que reunió materiales variados

sobre aspectos culturales y sociales del uso lingüístico y la estructura de la lengua. No sólo trataba de definir cómo

había que estudiar la lengua sino también, de promover una nueva perspectiva representada por su preferencia por

la denominación de Antropología lingüística, en lugar de Lingüística antropológica.

Como reacción a la identificación de los investigadores del primer paradigma con los lingüistas, Hymes destacó una

perspectiva antropológica que debía ser distintiva para quienes se dedicaran a este nuevo enfoque, y para quienes

debían realizar su trabajo radicados en departamentos de Antropología. Al respecto dijo explícitamente (1969b):

“los Departamentos de Antropología deben ejercer su responsabilidad por el conocimiento lingüístico que

necesitan sus alumnos, aceptando una división del trabajo intelectual con respecto a ese conocimiento:

1. es tarea de la Lingüística coordinar la investigación sobre el lenguaje desde el punto de vista del lenguaje

2. es tarea de la Antropología coordinar la producción del conocimiento sobre el lenguaje desde el punto de

vista del hombre

Dicho en términos históricos y prácticos, lo que propongo aquí es un campo de estudio distintivo, la

Antropología lingüística, condicionada como otros subcampos de la Lingüística y la Antropología, por

Traducción de Elsa Ghio

ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA

TEMAS DE CÁTEDRA

determinados cuerpos de datos, antecedentes nacionales, figuras rectoras y problemas favoritos. En cierto

sentido, se trata de una actividad característica, la actividad de aquellos cuyas preguntas acerca del lenguaje

son configuradas por la Antropología. Su campo de acción no es definido por la lógica ni está dado por

naturaleza, sino por un activo interés antropológico acerca de los fenómenos lingüísticos. Su alcance puede

incluir problemas que quedan fuera de las preocupaciones de los lingüistas, y siempre incluye precisamente el

problema de la integración con el resto de la Antropología. En suma, la Antropología lingüística puede

definirse como el estudio del lenguaje dentro del contexto de la Antropología.

Estudiar el lenguaje dentro de la Antropología significaba dentro de este paradigma: 12

(1) centrarse en las características lingüísticas que requerían hacer referencia a la cultura para poder ser

comprendidas y que, por lo tanto, debían estudiarse con métodos etnográficos (por ej. la observación

participante), o bien

(2) el estudio de las formas lingüísticas como parte de las actividades culturales o como constituyentes de una

actividad cultural.

La noción de ‘eventos de habla’ de Hymes (1972ª ) debe entenderse como un evento definido por el uso lingüístico

(por ejemplo, un debate, un juicio, una entrevista ).

Este paradigma rompió con la estrecha definición de lenguaje que circulaba en la mayoría de los departamentos de

lingüística (donde se identificaba lenguaje con gramática) y al mismo tiempo, identificó nuevos modos de pensar el

lenguaje como cultura.

Los antropólogos culturales tendían a considerar al lenguaje como una herramienta para describir o para poner en

acto la cultura. Los adherentes a este segundo paradigma fueron entrenados para considerar que la organización

misma del uso lingüístico es cultural, y por lo tanto, requiere tanto una descripción lingüística como una descripción

etnográfica.

Duranti señala no obstante que la promesa implícita de un paradigma en el que las preguntas fueran definidas desde

la Antropología, no se cumplió plenamente. El programa de Hymes planteaba una ambiciosa relación con la

Antropología cultural, al mismo tiempo que se iba moviendo hacia el territorio de esta disciplina, pero sin producir

la necesaria cantidad de investigación empírica que pudiera competir con el permanente flujo de monografías

etnográficas producidas por los antropólogos socio-culturales. El trabajo de Sherzer sobre los modos de hablar de

los Kuna (1983) fue una excepción más que una regla.

El programa carecía también de conexiones con la Antropología biológica y arqueológica, especialmente por su

exclusión del tema de la evolución. Esto separó a los adherentes a este paradigma de los antropólogos, que

buscaban explicaciones en ciertos dominios del lenguaje humano, especialmente el léxico (por ej., Berlin 1975, Berlin

& Kaz 1969, Witowski & Brown 1978). Pese a la adopción explícita de una agenda evolucionista y una postura anti-

relativista (opuesta al legado de Boas), las contribuciones como las de Berlin & Kay (1969), quienes realizaron una

investigación comparativa sobre los términos del color, compartían más características con el primer paradigma que

con el segundo. A nivel metodológico, Berlin & Kay siguieron apoyándose, como Sapir y los lingüistas antropológicos,

en el trabajo con informantes clave para obtener sus datos (formas lingüísticas, especialmente, ítems léxicos) en

lugar de documentar el uso de estas formas en eventos de habla específicos. A nivel teórico, continuaron

interpretando la relatividad lingüística como parte de la clasificación lingüística (primer paradigma) en lugar de

extenderla al dominio de las actividades lingüísticas, tal como proponía Hymes (1966). Por último, la falta de

variación contextual en el trabajo de Berlin & Kay es incompatible con el segundo paradigma, construido en torno a

la noción de variación (Ferguson & Gumperz 1960) y la competencia comunicativa (Hymes 1972b)

Por razones similares, el segundo paradigma compartía muy poco con la denominada ‘nueva etnografía’ o la

etnociencia de los años ’60 , luego conocida como Antropología cognitiva (D’Andrade 1995). Pese a que en la

compilación realizada por Tyler, Cognitive Anthropology, 1969 se incluye un artículo de Gumperz sobre comunidades

plurilingües y a que en la compilación de Gumperz y Hymes (1972) también se incluye el trabajo de de Frake sobre

los tipos de litigio, la mayor parte de los representantes de este segundo paradigma rompe con la tradición de Boas,

Traducción de Elsa Ghio

ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA

TEMAS DE CÁTEDRA

que concebía a la cultura como un fenómeno mental, y tiende a descuidar las cuestiones sobre el ‘conocimiento’ en

favor de la ‘actuación’ (Bauman 1975 y Hymes 1975).

Una revisión de los trabajos producidos en los años 60-70 por Gumperz y Hymes y sus colaboradores y alumnos,

muestra que en esos años, las conexiones intelectuales de este segundo paradigma no se establecieron con la

Antropología sino con una serie de investigaciones sociológicas y con programas de investigación que se colocaban

un tanto al margen de la corriente principal de la sociología norteamericana: el estudio de Goffman sobre los

encuentros cara a cara, la etnometodología de Garfinkel y la sociolingüística urbana de Labov. A finales de los ’60,

Goffman, Labov y Hymes convergen en la Universidad de Pensilvania, lo que contribuye a crear un clima intelectual 12

propicio para el estudio del uso del lenguaje en la vida social.

Algo similar ocurrió en la costa oeste, donde Wiliam Bright organizó en 1964 una Conferencia en la UCLA sobre

“sociolingüística”, con la participación de alumnos y estudiosos del cambio lingüístico., la planificación lingüística, el

contacto de lenguas y la estratificación social en el uso lingüístico (Bright 1966).

Durante cerca de una década se estableció una fuerte identificación entre la Etnografía de la comunicación y el

nuevo campo de la Sociolingüística, que puede advertirse en una serie de iniciativas entre las cuales, Duranti

menciona las siguientes:

(1) la inclusión de trabajos de Labov en algunas de las compilaciones de Gumperz y Hymes

(2) la adopción del término Sociolingüística como denominación que incluye a la Etnografía de la comunicación

(Gumperz y Hymes, 1972; Hymes, 1974)

(3) la aparición del Jounal Language and Society

(4) Hymes elige a Labov y a Allen Grimsahw (un sociólogo) como editores asociados en esa revista, aduciendo que

su paso a la Escuela de Educación de la Universidad le permitía no depender exclusivamente del apoyo

institucional e intelectual de la Antropología.

En esas producciones sorprende la ausencia de consideraciones relacionadas con la relatividad lingüística. En las

décadas del ’60-’70, las cuestiones que tenían que ver con la relación entre el lenguaje y el pensamiento fueron

excluidas de la agenda de investigación de estos investigadores. Los pocos que continuaron investigando en este

sentido eran críticos de las ideas de Whorf (por ejemplo, Berlin y Kay) que trabajaban con presupuestos teóricos

universalistas e innatistas diferentes a los propuestos por quienes adherían a este segundo paradigma, y con una

metodología también diferente (obtención y registro de las respuestas de informantes, en lugar de grabación de

habla espontánea).

Esta falta de interés en el tema se relaciona con otra importante concepción: yano se concebía al lenguaje como

una ventana a la mente, tal como sostenía Boas, sino más bien, como un fenómeno social, que no puede

estudiarse aislado en las sesiones de entrevistas con los informantes sino en los mismos eventos o actividades

discursivas de los hablantes (ej., Basso 1979, Bauman y Sherzer 1974,Gumperz 1982, Sherzer, 1983).

Aun cuando se emplearan técnicas semi-experimentales (cuestionarios, entrevistas), el objetivo era documentar e

interpretar la variación lingüística entre hablantes diferentes en eventos diversos (ej. Gal 1979) antes que la

concepción del mundo o la percepción de la realidad .

A mediadas de los ’60, los socio-lingüistas y los antropólogos lingüísticos estaban unidos no sólo por su interés en

el uso lingüístico, sino también, por su falta de interés en la psicología del lenguaje.

El segundo paradigma estableció un estudio del lenguaje divorciado de la psicología, y para muchos, anti-

psicológico, precisamente en el mismo momento en que Chomsky estaba reclamando mayores relaciones entre la

lingüística y la psicología, y cuando el concepto de ‘cognición’ (opuesto al de ‘conducta’ –behavior) se convertía en

la noción clave de la psicología norteamericana. Este distanciamiento con respecto a la ‘revolución cognitiva’ tuvo

por lo menos, dos efectos:

Traducción de Elsa Ghio

ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA

TEMAS DE CÁTEDRA

(1) los adherentes a este segundo paradigma dejaron de buscar sus tópicos en la Antropología (definida en un

sentido limitado) e incluso, en la lingüística. Fue un período de auto afirmación en el que los antropólogos

lingüísticos trabajaron duramente para establecer su propia agenda de investigación y para reforzar la

identidad positiva del grupo.

(2) La falta de interés en la ‘cognición’ separó a los integrantes del segundo paradigma de los antropólogos

cognitivos de los años’60 que investigaban al lenguaje como un sistema taxonómico, y consideraban que el

análisis lingüístico era una metodología válida para el estudio de la cultura en la mente. Esta separación

intelectual representó exactamente lo contrario de uno los objetivos señalados originalmente por Hymes: la 12

integración de la Antropología lingüística con el resto del campo de la Antropología.

En los años ’70, los antropólogos socio-culturales descubrieron el ‘discurso’, pero la idea de la cultura como un texto

(según la expresión de C. Geertz 1973) tendió a apoyarse más en las ideas de algunos filósofos europeos (Derrida,

Gadamer) que en el trabajo de los antropólogos lingüísticos.

A nievl teórico, con algunas pocas excepciones, se advierte una falta de discusión de los antropólogos lingüísticos

tanto con la Antropología como con la Lingüística. Fuera de los escritos del propio Hymes, que criticaban

explícitamente la noción de ‘competencia lingüística’ de Chomsky, sus discípulos estaban demasiado ocupados en

identificar la organización cultural e los usos lingüísticos en diversas situaciones sociales.

Cuando se discutían teorías, lo hacían en general para mostrar que ellos mismos estaban demasiado centrados en la

cultura occidental como para poder explicar el modo en que se concibe y se emplea el lenguaje en otras partes.

En este segundo paradigma, son raras las generalizaciones, e incluso, cuando se establecen comparaciones (por

ejemplo, el trabajo de Judith Irvine ,1979, sobre encuentros formales) mostraba que el concepto mismo de

‘formalidad’, aceptado sin cuestionamiento era problemático en los diversos contextos y comunidades socio-

culturales.

Una notable excepción la constituye el trabajo de Penélope Brown y Stephen Levinson (1978) sobre la cortesía

lingüística, y su elaboración de una teoría empíricamente verificable, basada en la noción de ‘imagen’ de Goffman

(1967) y en la teoría del significado y el principio cooperativo de Grice (reconocimiento de las intenciones del

hablante), pero su trabajo no despertó el interés de los antropólogos, sino el de los analistas del discurso.

Duranti señala la falta de interés de los antropólogos lingüísticos por poner a prueba sus teorías o incluso por

comentarlas (Hymes 1986 es una excepción) lo cual sugiere una intención de evitar la crítica abierta dentro del

mismo campo y/o una falta de interés por los modelos universales.

En los años ’80 el segundo paradigma se fortaleció y se produjeron una considerable cantidad de proyectos y

publicaciones.

En 1983, cuando se reorganizó la American Anthropological Association-AAA (Asociación Americana de Antropología)

en diferentes secciones, se funda la Society for Linguistic Anthropology-SLA (Sociedad para la Antropología

Lingüística). Esto no sólo sancionó la importancia del estudio del lenguaje dentro de la Antropología norteamericana,

sino que al mismo tiempo constituye un reconocimiento de la perspectiva de Hymes sobre este subcampo de la

Antropología, como lo demuestra la preferencia por la denominación Antropología Lingüística, en lugar de la de

Lingüística antropológica que predominó en el primer paradigma.

La identificación con la lingüística que caracterizó al primer paradigma sigue teniendo representantes en este

período, especialmente quienes estudian las lenguas indígenas americanas, quienes, a su vez, fundaron la Society for

the Study of the Indigenous Languages of the Americas-SSILA (Sociedad para el estudio de las lenguas indígenas de

las Américas).

En esta década también se producen algunos importantes aportes intelectuales que influyen en el desarrollo de las

bases teóricas y metodológicas del segundo paradigma:

(1) la actuación (performance)

Traducción de Elsa Ghio

ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA

TEMAS DE CÁTEDRA

(2) la socialización lingüística primaria y secundaria

(3) la indicialidad (indexicality)

(4) la participación

(1 y (2) están más relacionados con los escritos y programas de investigación de Hymes, en cambio, los otros fueron

inspirados en trabajos realizados fuera del ámbito de la Lingüística y la Antropología.

(1) Performance:

12

A mediados de los ’70, la noción de performance (actuación) se amplió desde la referencia al uso lingüístico (por

ej. Chomsky 1975) y a la idea del lenguaje como acción (Austin 1962) hasta abarcar la idea misma de habla-

discurso (speech) implicando la idea de que es un producto que requiere habilidades específicas y normalmente

está sujeto a evaluaciones por sus dimensiones estéticas, expresivas y estilísticas (Hymes 1972 b, Tedlock 1983).

Esta perspectiva se arraiga en algunos estudios folklóricos, del arte verbal (bauman 1975, 1977, Hymes 1975,

Paredes y Bauman 1972). El término ‘creatividad’ empleado por Chomsky para referirse a la capacidad del

hablante nativo para generar una cantidad potencialmente infinita de oraciones a partir de un conjunto finito de

elementos, fue redefinida y ampliada a otros dominios basándose en el supuesto de que el habla es un elemento

esencial de la vida social.

(2) Socialización lingüística primaria y secundaria:

La adquisición del lenguaje se convirtió en uno de los principales temas de investigación en los años ’60-’70. El

Journal of Child Language (Revista del lenguaje infantil) se inicia en 1974 y se une a otras revistas especializadas

en Psicolingüística y Psicología del desarrollo, que se concentraban específicamente en el lenguaje adulto (Cristal

1974) Simultáneamente, Hymes y sus discípulos (por ej. Sherzer y Darnell, 1972) identificaban a la competencia

comunicativa como una parte importante del estudio etnográfico del uso lingüístico. No obstante, eran escasas

las investigaciones de algunos temas básicos del segundo paradigma. Pese a los esfuerzos de los grupos

interdisciplinarios, como el organizado a mediados de los años ’60 por Dan Slobin en la Universidad de California

en Berkeley, los primeros intentos de producir estudios sobre adquisición con métodos etnográficos no fueron

demasiado exitosos (Duranti 2001ª :23-24). Esta situación cambió radicalmente en los ’80 cuando, en un artículo

que formaba parte de una obra colectiva sobre Antropología cultural, Elinor Ochs y Bambi Schieffelin (1984)

identificaron la socialización lingüística como un puente entre la Antropología y los estudios sobre desarrollo del

lenguaje, considerándola al mismo tiempo como socialización en la lengua (un aspecto que estaba faltando tanto

en la lingüística como en la psicolingüística) y como socialización mediante la lengua [aspecto que la

Antropología cultural daba por sentado, sin problematizarlo]. Basándose en sus trabajos realizados en Samoa

(Ochs) y con los Kaluli de Papua Nueva Guinea (Schieffelin), consideraron que la investigación sobre adquisición

del lenguaje que se estaba haciendo se basaba en ‘teorías locales’ de la mente y la sociedad, y propusieron un

programa de estudio en el que se integrarían métodos de la Psicología del desarrollo (estudios longitudinales)

con métodos desarrollados en la Antropología cultural (estudios etnográficos). Su afirmación de que la ‘charla

infantil’ (baby talk)– una característica del “Motherese” – no es un universal, fue sólo la punta de iceberg para la

construcción de un modelo de socialización que sería documentado por trabajos de campo realizados en

diferentes partes del mundo (ver Ochs y Schieffelin 1995). Uno de los resultados más prometedores de esta línea

de investigación fue la adopción, la ampliación y el refinamiento de aportes previos sobre el uso lingüístico en

situaciones de contacto (ej., Duranti y Ochs, 1997; Garret ,1999; Kulick 1992; Rampton 1995; Schieffelin 1994;

Zentella 1997).

La socialización lingüística es un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida, y por eso a veces se establece

una distinción entre socialización primaria y socialización secundaria. Entre los procesos de socialización

secundaria, el que más atrajo la atención ha sido la alfabetización. En esta área, Shirley Brice Heath (1983)

realizó una investigación pionera en tres comunidades de piedemonte en Carolina, cuyo interés radica en su

perspectiva crítica sobre la dicotomía oralidad-alfabetización (ver también Rumsey 2001) y su interés en los

eventos de alfabetización. La principal idea de su trabajo es que la socialización en la lecto-escritura no puede

considerarse aislada de otros tipos de socialización, incluso de la socialización para la actuación lingüística y para

Traducción de Elsa Ghio

ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA

TEMAS DE CÁTEDRA

participar en eventos en los que se producen narrativas. El trabajo de Heayh complementó explicaciones previas

acerca de las habilidades requeridas en las escuelas (Cazden, John y Hymes, 1972) y fue continuada por otros

proyectos de investigación sobre alfabetización y escolarización basados en una metodología etnográfica y con

perspectiva intercultural [ver Vencer 1995, Collins 1995, Schieffelin y Gilmore, 1986, Street, 1984].

(3) Indicialidad:

Desde I. Kant, Ch.S Pierce y E. Husserl, los filósofos han reconocido que existen diversos tipos de signos, algunos

de los cuales no ‘representan’ o ‘simbolizan’ [‘stand for’ ] ninguna otra cosa – por ej., una idea – sino que

12

adquieren significado sólo por alguna conexión espacio-temporal con algún otro fenómeno o entidad. Los

significados de esos signos o expresiones sólo pueden asignarse si se consideran las circunstancias en las cuales

son empleados. Ejemplos típicos son las formas deícticas como los pronombres personales (yo, tú) o los

demostrativos (este, ese, aquel, aquí, allá, ahora, etc.) El pronombre de la primera persona, yo, cambia su

significado de acuerdo con quién es el hablante. Empleando la terminología de Peirce, podemos decir que el

pronombre español yo, es un índice o indicio. Un estudio antropológico del lenguaje no puede sino mostrar un

gran interés en estas expresiones, dado el poder que tienen para definir lo que en última instancia son

categorías construidas culturalmente, por ej, las de hablante- emisor – autor – vs. oyente- destinatario –

audiencia. Los primeros estudios sobre expresiones indiciales se basaron en formas lingüísticas en situaciones

idealizadas, pero cuando los investigadores de campo empezaron a examinar el uso lingüística en contextos

culturales específicos, rápidamente advirtieron que todas las expresiones son indiciales, es decir, que necesitan

una referencia al contexto para ser interpretadas adecuadamente en una cultura. (ver también Garfinkel 1967).

A comienzos de los ’80, y basándose en los trabajos de Peirce y Jakobson, Michael Silverstein comenzó a

desarrollar un programa que hizo del fenómeno de la indicialidad su foco de interés principal para el estudio del

lenguaje como cultura. En un artículo publicado en 1976, titulados “Shifters, Linguistic Categories and Cultural

Description” presentó una distinción entre indicios de presuposición (por ejemplo, esta, en esta mesa es

demasiado larga) e indicios creativos o implicados (por ej, los pronombres personales yo y tú ) y planteó que

podían considerarse como polos de un continuum que va desde la mayor dependencia contextual (pronombres

demostrativos) hasta la constitución del contexto (pronombres personales). Silverstein empleó también la

noción para reflexionar y revisar la noción de relatividad lingüística, y en este sentido, muchos de sus trabajos

podrían considerarse como un puente entre el primer y el segundo paradigma. Su preocupación por la

relatividad fue más visible en una serie de publicaciones posteriores en las que criticó a los teóricos de los actos

de habla por centrarse sólo en los usos creativos del lenguaje que se corresponden con categorías léxicas (por

ejemplo, verbos del decir, el hacer, etc.) es decir, con los verbos preformativos según la terminología de Austin,

1977, e identificó los límites de la conciencia metalingüística (término que evoca a la ‘función metalingüística’ de

Jakobson 1960) como una cuestión importante para la Antropología puesto que determina en qué medida los

etnógrafos pueden confiar en las explicaciones de los hablantes nativos. A lo largo de los años, Silvertein ha ido

ampliando su marco teórico para incluir lo que ahora denomina ‘funciones metapragmáticas’ de las expresiones

lingüísticas (1993), es decir, las expresiones que hacen referencia a lo que hacer lenguaje (es decir, su fuerza

pragmática). El trabajo de Silverstein sobre la Indicialidad ha sido adoptado, ampliado y modificado por algunos

de quienes fueron sus alumnos (ej. Agha 1998, Hanks 1990).

(4) Participación:

Consolidación y desarrollo del 2° paradigma: Los ’80 fueron años de intenso trabajo, de reflexión y de un

importante cambio de paradigma dentro de la Antropología. La ‘antropología crítica’ según el epítome de Clifford y

Marcus (1986) cuestionó algunos de los fundamentos políticos y epistemológicos más establecidos de la disciplina,

los derechos de los antropólogos a obtener sus conocimientos en determinadas condiciones socio-históricas, y la

capacidad de la disciplina para sobrevivir con los mismos presupuestos que había promovido el programa de Boas.

El giro post-modernista permitió escuchar otras voces y puntos de vista que colocaron en el centro del escenario a

los problemas de la identidad y su crisis en la posmodernidad. La misma noción de ‘cultura’ fue sometida a una

Traducción de Elsa Ghio

ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA

TEMAS DE CÁTEDRA

profunda crítica por su tendencia a ‘exotizar’ al Otro. Muchos antropólogos se encontraron buscando nuevos modos

de representar sus experiencias etnográficas. En este clima intelectual la Antropología Lingüística con su tradición de

recolección y análisis de textos fue considerada como un posible aliado en la reflexión sobre las políticas de las

representaciones culturales. Por esta época, el mercado de trabajo comenzó a abrirse para los antropólogos

lingüísticos. Algunos departamentos de Antropología vieron la necesidad de repensar al lenguaje desde una

perspectiva más amplia, y se dieron cuenta de que la AL podía formar parte de un nuevo diálogo dentro de la

disciplina.

Al mismo tiempo, como la sociolingüística cuantitativa y la lingüística formal parecieron quedar al margen de la crisis 12

de identidad que atravesaba a todas las ciencias sociales, los estudiantes de lingüística interesados en el contexto

social del discurso se sensibilizaron hacia el papel del lenguaje en la construcción de las identidades étnicas, de clase

social y de género. Algunos de ellos se integraron al grupo que hizo posible la aparición de un tercer paradigma.

Tercer paradigma

A finales de los ’80 y principios del ’90 se produjo una suerte e renacimiento del constructivismo, que fue más allá

del interés por la variación y la función del lenguaje en la constitución de los encuentros sociales. Los enfoques

interaccionales, orientados a la recepción, sostuvieron que una gran parte de los enunciados, si no todos, son

producto de la adecuación de hablantes y oyentes a los géneros discursivos o a los tipos de interacción (por ej. Ochs,

Schegloff y Thompson, 1996, Silverstein y Urban 1996) y que el lenguaje es sólo uno de los recursos semánticos para

la producción del contenido proposicional y de los valores indiciales (ej, Farnell 1995, c. Goodwin 1994, Hanks 1990,

Haviland 1993, Streeck, 1993, 1994).

Muchos de los especialistas en teorías sobre el género adoptaron el concepto de ‘performatividad’ (Butler 1990)

para desatacar el potencial creativo y constitutivo de lazos sociales que tiene cualquier enunciado para la

construcción cultural e interaccional de las identidades (Livia y Hall 1997; Hall 2001). Las identidades de género y

otras identidades sociales, fueron descritas como una invención y como resultado de improvisaciones, fuertemente

vinculadas a las actividades culturales específicas que les otorgan significado (Bucholtz, Liang y Sutton 1999). El

interés de estas investigaciones se ha focalizado más recientemente en los problemas de dominación simbólica (Gal

2001 [1995]).

Aunque no siempre se reconoce o se teoriza sobre este tema, la temporalidad ha ocupado una parte importante de

estos estudios, ya sea por su papel en la construcción de los intercambios, como en la comprensión de las prácticas

lingüísticas situadas históricamente (Hanks 1987). Se han realizado esfuerzos para desarrollar constructos teóricos y

métodos de recolección de datos que permitan capturar el movimiento del uso lingüístico en el tiempo y el espacio.

La improvisación ha ocupado el centro de atención de los investigadores (Sawyer 1997). El estudio de narrativas, al

principio confinado a las situaciones de entrevista (Labov y Waletzky 1966), ha ingresado a los dominios más

espontáneos de la vida de los hablantes, y ofrecen a los investigadores la oportunidad de ir más allá de la

organización estructural de los mensajes (Gamberg 1997; Ochs y Capps 1996) y proponer un modelo basado en

algunas dimensiones clave de la narratividad como actividad cooperativa (Ochs y Capps 2003).

La relación entre lenguaje-espacio también ha ocupado la atención, no sólo por las propiedades indiciales del

discurso, sino también porque la interacción verbal tiene determinaciones espaciales, así como el modo en que los

cuerpos humanos ocupan el espacio para establecer identidades jerárquicas y/o de oposición (Duranti 1992ª , M.

Goodwin 1999, Keating 1998, Mcacham 2001, Sydney 1997).

El primer paradigma se caracterizó por concebir al lenguaje como gramática y tenía a la lengua como modelo de

referencia. El 2° paradigma estableció una agenda de investigación independiente tanto de la Lingüística como de la

Antropología, colocando el énfasis en la variación del discurso y consideró que el habla es organizada por la sociedad

y la cultura. Los desarrollos más recientes, que Duranti ubica dentro del tercer paradigma parecen moverse en

cambio, en una nueva dirección.

Muchos investigadores, incluso algunos discípulos de Gumperz y Hymes, han adoptado perspectivas teóricas que se

han desarrollado fuera del campo de la Lingüística y de la Antropología, como es el caso de la teoría de la

estructuración social de Giddens, la teoría de las prácticas de Bourdieu, el dialogismo de Bajtin-Voloshinov, las ideas

Traducción de Elsa Ghio

ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA

TEMAS DE CÁTEDRA

de Foucault sobre el poder y el conocimiento. Un buen ejemplo de esta tendencia es la reciente bibliografía

producida sobre la ideología lingüística (Woolard y Schieffelin 1994; Schieffelin, Woolard & Kroskrity 1998, 2000). En

el trabajo de muchos investigadores, que antes se identificaban con el 1er paradigma, la ideología lingüística ha

llegado a constituirse en perspectiva teórica, más que en un mero tópico de investigación. Esta tendencia invita al

estudio de fenómenos no explorados y a reorganizar datos recogidos y analizados previamente desde otras

perspectivas (Irvine 1998, Kroskrity 1998; Philips 1998).

Quienes se ocupan de estudiar el lenguaje de la identidad, la interacción, la narrativa y la ideología, comparten un

fuerte deseo de continuar con el estudio del uso lingüístico para acceder a otras disciplinas. Mientras el 2º 12

paradigma consideró la necesidad de una nueva agenda de investigación y una manera de independizarse de la

Lingüística y la Antropología, los que adhieren al tercer paradigma consideran que ocuparse de las áreas de otros

campos del saber ofrece una mejor perspectiva para volver a conectarse con el resto de la Antropología, tal como lo

había propuesto Hymes a comienzos de los ’60. El interés por captar las elusivas conexiones entre las estructuras y

los procesos institucionales más amplios, con los detalles ‘textuales’ de las prácticas lingüística en los encuentros

cotidianos (la llamada conexión macro-mico) ha producido toda una nueva ola de proyectos de investigación, que

parten de la preocupación por situar el propio trabajo en el contexto de cuestiones teóricas más amplias y en el

abandono del supuesto de que el lenguaje debería ser la única preocupación. A diferencia de los investigadores que

parten de una fascinación por las lenguas y las formas lingüísticas (primer paradigma) o de su empleo en encuentros

sociales con significado cultural (segundo paradigma), actualmente se plantean preguntas como las siguientes:

El estudio del lenguaje ¿puede contribuir a la comprensión de este fenómeno social /c cultural particular?

(por ejemplo: la formación de la identidad, la globalización, el nacionalismo, el racismo, la socialización

primaria y secundaria).

La formulación de este tipo de preguntas ya no implica concebir al lenguaje como objeto primordial de la

investigación, sino como un instrumento para acceder a la comprensión de fenómenos sociales complejos (Morgan

2000).

Más influidos y acordes con lo que está ocurriendo en el campo de la Antropología en general, estos investigadores

del tercer paradigma pretenden cumplir el objetivo de construir una Antropología Lingüística que sea parte de la

Antropología y sostienen que el lenguaje es el medio indispensable para la transmisión y reproducción de la cultura

en la sociedad.

Traducción de Elsa Ghio

También podría gustarte

- PROSPERIDAD-2011 Tratamiento Semana 1 de SibakDocumento19 páginasPROSPERIDAD-2011 Tratamiento Semana 1 de SibakMaestro Sibak Neakdral100% (1)

- Iyami Oshoronga (Los Ancianos de La Noche)Documento142 páginasIyami Oshoronga (Los Ancianos de La Noche)Omar Couceiro100% (1)

- LeyendasDocumento139 páginasLeyendasgabo300992Aún no hay calificaciones

- Jorge Rivera - El Cuento PopularDocumento114 páginasJorge Rivera - El Cuento PopularJavier Perez Driz100% (1)

- Proyecto Expresion OralDocumento18 páginasProyecto Expresion OralJavier Muñante Zevallos71% (7)

- 06-Òdí ÒwónrínDocumento4 páginas06-Òdí ÒwónrínJabid Mejia Awo Etutu Laye100% (1)

- Eps 36 RespuestasDocumento7 páginasEps 36 RespuestasNati FerreyraAún no hay calificaciones

- Eps 34 Respuestas SeleccionadasDocumento10 páginasEps 34 Respuestas SeleccionadasNati FerreyraAún no hay calificaciones

- Cuando El Deber y El Deseo Se Encuentran. FanficDocumento14 páginasCuando El Deber y El Deseo Se Encuentran. FanficNati FerreyraAún no hay calificaciones

- Psychology of Language - HarleyDocumento12 páginasPsychology of Language - HarleyNati FerreyraAún no hay calificaciones

- Sobre Oda Al NiágaraDocumento2 páginasSobre Oda Al NiágaraNati FerreyraAún no hay calificaciones

- Fauvism oDocumento3 páginasFauvism oNati FerreyraAún no hay calificaciones

- Resúmenes GT 3Documento14 páginasResúmenes GT 3Nati FerreyraAún no hay calificaciones

- 3-Teorias de La Cultura DurantiDocumento22 páginas3-Teorias de La Cultura DurantiNati FerreyraAún no hay calificaciones

- Aristóteles Afirmó Que Los Seres Humanos y Los Animales Comparten Una Característica ComúnDocumento5 páginasAristóteles Afirmó Que Los Seres Humanos y Los Animales Comparten Una Característica ComúnMarly Julyeth Mantilla TarazonaAún no hay calificaciones

- Civilización Olmeca y Característica OlmecaDocumento2 páginasCivilización Olmeca y Característica OlmecaOSkr AUuzthinAún no hay calificaciones

- Unamuno y El Mito de PandoraDocumento17 páginasUnamuno y El Mito de PandoraJoão Flávio AlmeidaAún no hay calificaciones

- Imágenes de ResistenciaDocumento18 páginasImágenes de ResistenciaPatricio Feijóo ArévaloAún no hay calificaciones

- Visita Al MuseoDocumento15 páginasVisita Al MuseoJESSENIA100% (1)

- Huaca Chotuna-Cornancap LambayequeDocumento26 páginasHuaca Chotuna-Cornancap LambayequeYossely DiazAún no hay calificaciones

- Abigail WilliamsDocumento3 páginasAbigail WilliamsDana PienicaAún no hay calificaciones

- Guia Docente-Psicologia Del Desarrollo Educacion InfantilDocumento9 páginasGuia Docente-Psicologia Del Desarrollo Educacion Infantildavidiazlopez27Aún no hay calificaciones

- Historia 2Documento51 páginasHistoria 2Mauricio Toledo0% (3)

- Prologo. Una Muerte Ritual. Introduccion A Tauromaquia y Psicoanalisis PDFDocumento71 páginasPrologo. Una Muerte Ritual. Introduccion A Tauromaquia y Psicoanalisis PDFdiego arteagaAún no hay calificaciones

- Larotonda Christian - Los Rituales de Cuarto Medio - Revista de Cs. Soc. U. de ChileDocumento10 páginasLarotonda Christian - Los Rituales de Cuarto Medio - Revista de Cs. Soc. U. de Chilechristian2638Aún no hay calificaciones

- Entrevista Del Padre Artur Migas Al Padre Adam Skwarczynski Sobre Sus Visiones ProféticasDocumento22 páginasEntrevista Del Padre Artur Migas Al Padre Adam Skwarczynski Sobre Sus Visiones Proféticasjuanchipe100% (1)

- Letra Del Año 2012Documento5 páginasLetra Del Año 2012Ramon Irete TendiAún no hay calificaciones

- Anibal F. Del Olmo (2008) - Piraha, La Tribu MalditaDocumento21 páginasAnibal F. Del Olmo (2008) - Piraha, La Tribu MalditaFabricioFernandezAún no hay calificaciones

- Adolfo ErnstDocumento5 páginasAdolfo ErnstJesús AbreuAún no hay calificaciones

- Etnografia de MexicoDocumento16 páginasEtnografia de MexicoJuan Jesús Flores LorenzoAún no hay calificaciones

- Categorías de Bienes Culturales Protegidos Por La Ley 12/2002, de 11 de Julio, de Patrimonio Cultural de Castilla Y LeónDocumento2 páginasCategorías de Bienes Culturales Protegidos Por La Ley 12/2002, de 11 de Julio, de Patrimonio Cultural de Castilla Y Leónaguspelots9825Aún no hay calificaciones

- 68 Lenguas Indígenas de MéxicoDocumento3 páginas68 Lenguas Indígenas de Méxicoquetzalli.dominguez2022Aún no hay calificaciones

- Tarea 7 AntropologiaDocumento5 páginasTarea 7 AntropologiaMargaret Perez0% (1)

- George Frideric Handel - Messiah - Libretto TraducidoDocumento6 páginasGeorge Frideric Handel - Messiah - Libretto TraducidoAlberto J. Martinez JimenezAún no hay calificaciones

- ANTROPOGÉNESISDocumento7 páginasANTROPOGÉNESISAubrey HancockAún no hay calificaciones

- Tiempo y Sentido. Apuntes Acerca Del Mito Del Génesis y Su Influencia en El Desarrollo de La Civilización Occidental PDFDocumento20 páginasTiempo y Sentido. Apuntes Acerca Del Mito Del Génesis y Su Influencia en El Desarrollo de La Civilización Occidental PDFMaria AbrilAún no hay calificaciones

- Celendín NOS ROBAN LA GUAYABINA NOS ROBAN NUESTRA HERENCIA CULTURAL CARTA ABIERTADocumento2 páginasCelendín NOS ROBAN LA GUAYABINA NOS ROBAN NUESTRA HERENCIA CULTURAL CARTA ABIERTAFranz TrotamundosAún no hay calificaciones

- Sonidos Del País Románico - CancioneroDocumento241 páginasSonidos Del País Románico - CancioneroNodosPR100% (1)