Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Lectura 1 Que Es Discapacidad

Lectura 1 Que Es Discapacidad

Cargado por

claraTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Lectura 1 Que Es Discapacidad

Lectura 1 Que Es Discapacidad

Cargado por

claraCopyright:

Formatos disponibles

Qué es la discapacidad?

Dra. Laura Frade Rubio,

Qué es la discapacidad?, en

Competencias en educación especial y en educación inclusiva (2011).

Partamos de qué es la capacidad. La capacidad es la posibilidad de hacer algo. Lo que

sea, en tres ámbitos fundamentales de la vida de una persona: motriz, cognitivo (incluido

lo sensorial) y afectivo. Lo que las personas capaces pueden hacer, en contraposición a

las que no son capaces. Esta es una condición que se define por el potencial que tiene un

sujeto para hacer. Si por alguna razón, este último no puede realizar algo, entonces tiene

discapacidad, aunque no quiere decir que sea absoluta, sino más bien que existe algo

que en definitiva no se realiza porque se cuenta con un impedimento para hacerlo.

Así, una persona con discapacidad es aquella que enfrentará obstáculos para moverse,

sentir, pensar, hablar, o percibir los estímulos: no podrá ver (ceguera), no podrá oír

(sordera), no podrá desplazarse (incapacidad motriz: paraplejía, cuadriplejia, parálisis

cerebral, etc), no podrá pensar y conocer como todos (discapacidad intelectual), no podrá

hablar (disartria), o bien no se podrá relacionar con los demás (autismo), o no percibe la

realidad de la misma forma, como cuando se padece algún trastorno psiquiátrico, etc., o

bien se padecen múltiples discapacidades al mismo tiempo: PCI, pero también es ciego y

sordo.

Una discapacidad es entonces la imposibilidad para pensar, sentir, recordar, hacer algo,

así como para moverse, relacionarse y distinguir lo real de lo que no lo es, todo junto o

cada una por separado. Se presenta cuando la persona no puede responder a las

diferentes demandas del entorno como lo hacen las personas que conforman la gran

mayoría de la sociedad y que sientan los estándares y los principios sobre lo que es hacer

y no hacer. Estas últimas son las que pueden enfrentarlo todo, o casi todo, y además así

lo perciben y lo sienten.

El concepto de discapacidad emerge entonces de la posibilidad de hacer, misma que

emerge como categoría de análisis de los miembros de una sociedad, puesto que son los

demás los que establecen quién es capaz y quién no. Entonces, por una parte es una

construcción y representación mental que hace la sociedad para nombrar a quienes son

diferentes. Así en una comunidad indígena una persona con discapacidad intelectual que

puede trabajar y salir adelante, se casa, tiene hijos y participa como cualquier otro, no se

le considera como tal. Esto porque el nivel de exigencia, lo que se espera que realice

puede ser satisfecho por este sujeto.

En cambio, en el mismo pueblo, un indígena que no puede caminar, aunque sea un genio,

sí es discriminado, inclusive se llega a visualizar como una carga porque no puede

trabajar y procurar el sustento como el resto de los miembros de la misma. Por lo tanto,

dicha construcción social involucra posibilidad de cumplir con las expectativas que impone

la sociedad a las y los individuos que la conforman y estará supeditada al estilo de vida de

los miembros de esta comunidad.

No obstante, por el otro lado dicha discapacidad también estará sujeta a la condición

biológica que caracteriza al sujeto. Es decir que la discapacidad no surge de la nada, sino

de un impedimento real que existe independientemente de la sociedad, pero que será

valorada o subvalorada por ella, y que si en condiciones normales no aparece como tal,

cuando estas últimas se modifican y los sujetos que la padecen son afectados, dicha

discapacidad emerge a la luz. Por ejemplo, un indígena con discapacidad intelectual

puede vivir y ser aceptado por su comunidad pero cuando ésta entra en contacto con

otros pueblos, como por ejemplo nuestra cultura, entonces ésta sí observa y de manera

automática es nombrado como tal, pero además los suyos comienzan por identificar que

efectivamente padece algo. Esto implica que las condiciones en las que se desempeñan

las personas no son estáticas y se modifican de manera continua, aunque una sociedad

no visualice que estas discapacidades existen, el contexto o una modificación en el mismo

lo sacarán a la luz.

Por lo tanto, la discapacidad como categoría de análisis de los miembros de una

comunidad, de la población de la misma y como concepto, se modifica en el transcurso

del tiempo, de las sociedades y de las culturas, no es un término estático porque las

demandas sociales y necesidades se modifican. Por ejemplo, quien padecía trastorno por

déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en las culturas nómadas o agrícolas podría

salir adelante en mejores condiciones que actualmente, dado que ahora la exigencia

máxima es poner atención a los detalles, a una coma en el escrito, a un número o signo

en una cuenta, a los detalles de un proyecto que se genera en el largo plazo para lo cual

hay que poner atención sobre la meta previamente especificada.

Más aún, una persona con discapacidad que satisface los requerimientos sociales y por lo

tanto es reconocida como “normal“ y parte activa de la comunidad, puede correr riesgos

porque no se identifican los límites que impone su desventaja biológica. Imaginemos a

una indígena con discapacidad intelectual que se vale por sí misma, y todo el mundo la

acepta como tal, un día sale, le da un ataque epiléptico en el arroyo y muere ahogada

sola. La falta de visualización de su impedimento dirime la responsabilidad social sobre la

misma, de manera que no se le cuida como se debería, es decir que dicha discapacidad

existe independientemente de que la sociedad la vea.

En este sentido, la discapacidad como concepto y categoría de análisis de los miembros

de una sociedad es un término interactivo entre dos partes: por un lado lo que piensa y

establece la sociedad que debe ser satisfecho por el individuo, y por el otro el destino

genético y biológico que marca la naturaleza. Es decir, que aunque cierta sociedad no la

note, la discapacidad existe, está ahí y es real y se manifiesta en los momentos en los

que las demandas aumentan su complejidad por alguna modificación externa al ambiente,

o peor aún, cuando el propio sujeto desea hacer algo que no se puede hacer.

Desde una visión de competencia, la discapacidad existe por el nivel en que una persona

puede o no satisfacer las demandas complejas que se presentan en el entorno y esto

estará supeditado por su propia competencia, es decir es competente a pesar de padecer

una discapacidad cuando logra superarla mediante diferentes estrategias. No es

competente quien la niega, sino quien la enfrenta, aceptándola, transformándola y

recreándola para salir adelante.

Cuando en una sociedad se acepta la discapacidad como categoría de análisis de la

población que la compone, el paso siguiente es la definición de derechos y su ampliación,

es decir que si se acepta que existe la misma, sobre la base de que quien padece una

discapacidad es diferente porque no puede hacer las cosas como los demás, entonces el

derecho se amplía, lo que implica que la persona que la padece tiene ciertos derechos y

es la sociedad la que tiene ciertas obligaciones para con ella. Por lo anterior, negar que la

discapacidad existe trae como consecuencia que no se protejan las garantías necesarias

que tienen. De ahí la importancia del reconocimiento de su existencia. Dicha negación

promueve la pérdida de derechos, como lo sería que un seguro no reconozca los gastos

que se deberán hacer con una persona que la padece.

También podría gustarte

- Carta Descriptiva ORATORIADocumento2 páginasCarta Descriptiva ORATORIAfex did100% (1)

- Proyecto El Universo en Mi InstitutoDocumento48 páginasProyecto El Universo en Mi InstitutoLucia LuAún no hay calificaciones

- Instrumentacion Didactica Competencias PMDocumento18 páginasInstrumentacion Didactica Competencias PMAby ValenzuelaAún no hay calificaciones

- Prof. jEANNETTE 02 DE JulioDocumento2 páginasProf. jEANNETTE 02 DE JulioMiguelGatitoAlvaresAún no hay calificaciones

- Resumen de La Película EL METODODocumento2 páginasResumen de La Película EL METODOV Marquito AntonioAún no hay calificaciones

- NewEngAdults1 PRGDid LOE-castellano 518Documento20 páginasNewEngAdults1 PRGDid LOE-castellano 518cholorusoAún no hay calificaciones

- Las Dificultades de Acceso en La Educación para Niños y Niñas Con Trastorno Déficit de Atención Con Hiperactividad (Tdah) .Documento11 páginasLas Dificultades de Acceso en La Educación para Niños y Niñas Con Trastorno Déficit de Atención Con Hiperactividad (Tdah) .ARZATE GÓMEZ PERLA MARINAAún no hay calificaciones

- Guia para El Comentario de Texto FilosoficoDocumento6 páginasGuia para El Comentario de Texto Filosoficoalonso aguirreAún no hay calificaciones

- Tema 6-PRODUCTOS DE APOYODocumento30 páginasTema 6-PRODUCTOS DE APOYOMiriamAún no hay calificaciones

- Actividad 1. Aportaciones de Antonio Santoni RugiuDocumento3 páginasActividad 1. Aportaciones de Antonio Santoni RugiuRicardoMontoya100% (3)

- 2014 Biologia 1° Perspectiva Filosófico PedagógicaDocumento12 páginas2014 Biologia 1° Perspectiva Filosófico PedagógicaAlbert J VelAún no hay calificaciones

- Corrector MIPSDocumento18 páginasCorrector MIPSmarruquiAún no hay calificaciones

- El PunctumDocumento11 páginasEl PunctumCamila GonzalesAún no hay calificaciones

- Propuesta de La DefensaDocumento10 páginasPropuesta de La DefensaCarmenAlvarezRieraAún no hay calificaciones

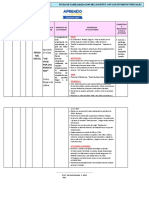

- 5° Experiencia de Aprendizaje N5-ComunicaciónDocumento11 páginas5° Experiencia de Aprendizaje N5-ComunicaciónHuguito Diosangel RAAún no hay calificaciones

- Propuesta de IntervenciónDocumento31 páginasPropuesta de IntervenciónYESSICA GUTIERREZ GARCÍAAún no hay calificaciones

- 9 FRAGOSO RevistaChilenaSemiotica 7-3Documento17 páginas9 FRAGOSO RevistaChilenaSemiotica 7-3Carmen HernándezAún no hay calificaciones

- Cuadro Comparativo Tendencias CurricularesDocumento5 páginasCuadro Comparativo Tendencias Curricularesjose miguel RamosAún no hay calificaciones

- EL TEXTO. Ficha de Trabajo.Documento4 páginasEL TEXTO. Ficha de Trabajo.elizabethAún no hay calificaciones

- 1.4 Mas Vale Paso Que Dure y No Trote Que CanseDocumento3 páginas1.4 Mas Vale Paso Que Dure y No Trote Que CanseCesar KoyocAún no hay calificaciones

- Unidad 09 Diciembre - FinalDocumento10 páginasUnidad 09 Diciembre - FinalEleonora Leiva GarciaAún no hay calificaciones

- Juanita, Joven PatriotaDocumento11 páginasJuanita, Joven PatriotaIgnaciaAún no hay calificaciones

- Proyecto de Aprendizaje NormaDocumento49 páginasProyecto de Aprendizaje Normasaavedracuellarjob100% (1)

- Secuencia Actividades Microrrelatos UCADocumento10 páginasSecuencia Actividades Microrrelatos UCAMarceguiAún no hay calificaciones

- Me 2Documento25 páginasMe 2Claudio P Mansilla TAún no hay calificaciones

- Lógica 1Documento104 páginasLógica 1Nely RodriguezAún no hay calificaciones

- Bocyl D 21122018 1Documento12 páginasBocyl D 21122018 1Luis Hernando CárdabaAún no hay calificaciones

- Español 2 Nueva Trimestre 2Documento55 páginasEspañol 2 Nueva Trimestre 2فرناندوغاسبارAún no hay calificaciones

- Satisfacción de Usuarios: La Investigación Sobre Las Necesidades de InformaciónDocumento50 páginasSatisfacción de Usuarios: La Investigación Sobre Las Necesidades de InformaciónFabianAndradeAún no hay calificaciones

- Personal SocialDocumento5 páginasPersonal SocialJenny Olivia Garcia RosasAún no hay calificaciones