Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

The King Marg 56

Cargado por

alexandertedescoTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

The King Marg 56

Cargado por

alexandertedescoCopyright:

Formatos disponibles

XXV

ESCUDOS INVISIBLES

Al día siguiente de aquel en que Catalina escribió el mensaje que acabamos de copiar, el gobernador del

castillo entró aparatosamente en la celda de Coconnas. Lo acompañaban dos alabarderos y cuatro hombres

de toga.

Coconnas fue invitado a descender a una sala donde le aguardaban el procurador general Laguesle y dos

jueces que habían de interrogarle de acuerdo con la acusación formulada por Catalina.

Durante los ocho días que llevaba en la prisión, Coconnas había reflexionado mucho. Además, tuvo

ocasión de conversar a diario con La Mole, gracias a la amabilidad del carcelero, quien, sin decirles nada a

los dos amigos, les preparó tan grata sorpresa que, según todas las apariencias, no se debían a su sola

filantropía. En estas entrevistas, La Mole y él se habían puesto de acuerdo con respecto a la conducta que

observarían, y que en resumidas cuentas se reducía a negar absolutamente todo. Por lo tanto, Coconnas

estaba persuadido de que, con un poco de habilidad, su asunto marcharía muy bien, dado que los cargos

formulados contra ellos no eran más graves que los que pesaban sobre los demás. Enrique y Margarita no

habían hecho ninguna tentativa de fuga, de modo que no iban los dos gentiles hombres a verse envueltos

en un pleito cuyos principales culpables estaban en libertad. Coconnas ignoraba que Enrique habitaba el

mismo castillo, y la complacencia de su carcelero le dejaba adivinar que sobre su cabeza se cernían

protecciones, a las que él llamaba «escudos invisibles».

Hasta entonces, los interrogatorios se habían limitado a averiguar los proyectos del rey de Navarra, sus

planes de huida y la parte que los dos amigos hubieran tomado en ellos. A todas aquellas preguntas,

Coconnas había respondido de una manera vaga y sumamente hábil; se disponía a seguir contestando de la

misma forma y hasta tenía preparadas por anticipado algunas respuestas, cuando de pronto advirtió que el

interrogatorio cambiaba de rumbo.

Se trataba de una o de varias visitas hechas a Renato y de una o de varias figuras de cera fabricadas a

instigación de La Mole.

Coconnas, preparado como estaba, creyó notar que la acusación perdía gran parte de su gravedad, pues

ya no se trataba de haber hecho traición a un rey, sino de la fabricación de una estatuita real. Además, la

estatuita en cuestión sólo tenía ocho o diez pulgadas de tamaño.

Respondió, pues, de la manera más divertida, diciendo que tanto él como su amigo habían dejado hacía

mucho tiempo de jugar a las muñecas y advirtió, con harto placer, que varias veces sus respuestas tuvieron

el privilegio de hacer sonreír a sus jueces.

En aquel entonces aún no se había dicho en verso: j' ai ri, me voilà désarmé, pero sí se decía en prosa, de Commented [L1]: Reí, pero heme aquí desarmado.

modo que Coconnas, en cuanto vio sonreír a sus jueces, creyó haberlos desarmado por lo menos a medias.

Una vez terminado el interrogatorio, volvió a su celda cantando y escandalizando de tal modo que La

Mole, a quien estaba dedicado todo aquel bullicio, debió sacar en conclusión los más felices augurios.

Cuando le tocó bajar, La Mole vio con asombro que la acusación ya no seguía el mismo camino, sino

otro bien distinto. Le interrogaron acerca de sus visitas a Renato. Contestó que sólo había estado una vez

en casa del florentino. Le preguntaron si en aquella ocasión había encargado una figurita de cera. Respondió

que Renato le había enseñado aquella figurita ya terminada. Le preguntaron si la figurita representaba a un

hombre. Dijo que representaba una mujer. Le preguntaron si el sortilegio no tenía por objeto la muerte de

aquel hombre. Repuso que su objeto fue lograr el amor de aquella mujer.

Las preguntas fueron hechas de cien modos distintos, pero siempre, y fuera cualquiera el aspecto con que

se presentasen, La Mole contestó lo mismo que la primera vez.

Los jueces se miraron entre sí con cierta indecisión, sin saber qué hacer ni qué decir ante semejante

sencillez, hasta que un mensaje, recibido por el procurador general, puso término a sus dudas.

Decía así:

Si el acusado niega, recurrid al tormento.

C.

El procurador se guardó el papel en el bolsillo, sonrió al acusado y le despidió cortésmente. La Mole

regresó a su celda casi tan tranquilo y alegre como Coconnas.

«Creo que todo marcha bien» se dijo.

Una hora después oyó pasos y vio entrar un papel por debajo de su puerta, sin ver la mano que por allí lo

echaba. Lo recogió pensando que se trataba de un aviso del carcelero.

Al desdoblarlo, una esperanza casi tan dolorosa como una decepción surgió en su alma. Esperaba que

fuera de Margarita, de quien no había tenido ninguna noticia desde que estaba preso. Sus manos le

temblaban, y al ver la letra con que estaba escrito estuvo a punto de morirse de alegría:

«Valor -decía el billete-, yo velo por vos.»

-¡Ah! Si ella lo dice -exclamó La Mole cubriendo de besos el papel que había tocado una mano tan

querida-,estoy salvado.

Para que La Mole comprenda el sentido de este mensaje y para que confíe en lo que Coconnas llamaba

sus «escudos invisibles», es preciso que se traslade el lector a aquella casita, a aquella habitación donde

ocurrieron tantas escenas de embriagadora dicha, donde aún quedaban tantos perfumes apenas evaporados

y en la que tan dulces recuerdos, transformados después en angustias, destrozaban el corazón de una mujer

reclinada sobre unos almohadones de terciopelo.

-¡Ser reina, sentirse fuerte, joven, rica y hermosa y tener que sufrir lo que estoy sufriendo! -exclamaba la

mujer-. ¡Oh! ¡Es imposible!

En su agitación se ponía de pie, andaba, se detenía de repente, apoyaba su frente febril contra un frío

mármol, volvía a incorporarse, pálida, con el rostro bañado en lágrimas, se retorcía los brazos gritando y

caía por fin extenuada sobre una butaca.

De pronto, se abrieron las cortinas que separaban el departamento de la calle de Cloche-Percée del de la

calle Tizon. Se oyó un crujido de sedas en la puerta y apareció la duquesa de Nevers.

-¡Oh! ¡Por fin! -exclamó Margarita-. ¡Te esperaba con impaciencia! ¿Qué noticias tienes?

-Nada buenas, mi pobre amiga. Catalina dirige personalmente el asunto y precisamente ahora está en

Vincennes.

-¿Y Renato?

-Ha sido detenido.

-¿Antes de que pudieras hablarle?

-Sí.

-¿Y nuestros presos?

-Tengo noticias de ellos.

-¿Por conducto del carcelero?

-Como siempre.

-¿Qué tal están?

-Se ven todos los días. Anteayer los registraron. La Mole rompió lo retrato antes que entregarlo.

-¡Querido La Mole!

-Annibal se rió en las barbas de los inquisidores. -¡Estupendo Annibal! ¿Y qué más?

-Esta mañana los interrogaron acerca de la huida del rey y de sus proyectos de rebelión en Navarra, pero

ellos nada dijeron.

-¡Oh! Ya sabía que guardarían silencio; pero ese silencio los condena lo mismo que si hablaran.

-Sí, pero nosotras los salvaremos.

-¿Has pensado, pues, en nuestra empresa?

-No hago otra cosa desde ayer.

-Cuéntame.

-Acabo de ponerme de acuerdo con Beaulieu. ¡Ah, mi querida reina! ¡Qué hombre más difícil y venal!

Nuestro propósito costará la vida de una persona y trescientos mil escudos.

-¡Y dices que es difícil!... Sin embargo, no pide más que una vida humana y trescientos mil escudos...

¡No es mucho que se diga!

-¡Casi nada!... ¡Trescientos mil escudos!... Pues ni con tus joyas y las mías tenemos bastante.

-¡Oh! ¿Qué importa? El rey de Navarra contribuirá, el duque de Alençon y mi hermano Carlos contribuirá

..., o si no...

-Estáis discurriendo como una loca. Yo tengo los trescientos mil escudos.

-¿Tú?

-Sí, yo.

-¿Y cómo lo los has procurado?

-¡Ah!...

-¿Es un secreto?

-Para todo el mundo, excepto para ti.

-¡Oh! ¡Dios mío! -dijo Margarita sonriendo en medio de sus lágrimas-. ¿Los has robado?

Juzga por ti misma.

-Veamos.

-¿Te acuerdas del horrible Nantouillet?

-¿El ricachón, el usurero?

-El mismo.

-¿Y qué?

-Que un día, al ver pasar a cierta dama rubia, de ojos verdes, adornada con tres rubíes colocados uno en

la frente y los otros dos en las sienes, tocado. que le sienta muy bien, a ignorando que esa dama era una

duquesa, el ricachón, el usurero exclamó: «¡Por tres besos dados en el lugar de esos tres rubíes, daría tres

diamantes de cien mil escudos cada uno!»

-¡Enriqueta!

-¡Margarita! El caso es que obtuve los diamantes y los vendí.

-¡Oh! ¡Enriqueta! ¡Enriqueta! -murmuró la reina.

-¡Ya ves! -exclamó la duquesa con un acento de impudor, ingenuo y sublime a la vez, que resume el siglo

y la mujer de entonces-. ¡Ya ves si quiero a mi Annibal!

-Cierto -dijo Margarita sonriendo y ruborizándose a un tiempo-, le amas mucho, demasiado quizá.

Después le estrechó la mano.

-De modo que, gracias a los tres diamantes, tengo los trescientos mil escudos y el hombre.

-¿El hombre? ¿Qué hombre?

-El hombre que hay que matar; olvidas que hay que matar a un hombre.

-¿Y encontraste al hombre que hace falta?

-Sí.

-¿Al mismo precio? -preguntó sonriendo Margarita.

-Al mismo precio hubiera hallado mil -respondió Enriqueta-; no, mediante quinientos escudos tan sólo.

-¿Y por quinientos escudos encontraste un hombre capaz de dejarse matar?

-¿Qué quieres? ¡Es preciso vivir!

-Mi querida amiga, no lo comprendo. Veamos, habla con claridad; los enigmas requieren para ser adi-

vinados un tiempo que en nuestra situación nos es precioso.

-Muy bien, escucha: el carcelero que tiene a su cargo la custodia de La Mole y Coconnas es un antiguo

soldado que sabe lo que son las heridas; quiere ayudarnos a salvar a nuestros amigos, pero sin perder su

puesto. Una puñalada hábilmente administrada resolverá el asunto. Nosotras le daremos una recompensa y

el Estado una gratificación. De este modo, el buen hombre saldrá ganando por los dos lados y repetirá la

fábula del pelícano.

-Pero -dijo Margarita- una puñalada...

-Puedes estar tranquila, será Annibal el encargado de dársela.

-En realidad-dijo riendo Margarita-, dio tres estocadas y tres puñaladas a La Mole sin causarle la muerte;

de modo que hay razones para suponer...

-¡Bribona! Merecerías que no continuara.

-¡Oh! No, por favor, os lo suplico, dime el resto. ¿Cómo los salvaremos?

-Pues bien, he aquí lo dispuesto: la capilla es el único sitio del castillo donde pueden entrar las mujeres

que no estén presas. Nos ocultaremos detrás del altar, y, debajo del paño que lo recubre, ellos encontrarán

dos puñales. La puerta de la sacristía estará abierta de antemano. Coconnas hiere al carcelero, que cae

fingiéndose muerto; aparecemos nosotras, echamos una capa sobre los hombros de nuestros amigos, huimos

con ellos por la puerta de la sacristía, y como tenemos el santo y seña, salimos sin inconvenientes.

-¿Y una vez que estemos fuera?

-Dos caballos los aguardan a la puerta; saltan sobre ellos, abandonan Ille-de-France y se dirigen a Lorena,

de donde de vez en cuando vendrán a vernos de incógnito.

-¡Oh! ¡Me devuelves la vida! -dijo Margarita-. ¿De suerte que crees que los salvaremos?

-Casi podría responder de ello.

-¿Y llegaremos a tiempo?

-Dentro de tres o cuatro días, Beaulieu nos avisará.

-¿Y si lo reconocen en los alrededores de Vincennes? Esto podría perjudicar nuestros planes.

-¿Cómo quieres que me reconozcan? Voy disfrazada de monja, con una cofia que sólo me deja des-

cubierta la nariz.

-Es que todas las precauciones que tomemos serán pocas.

-¡Ya lo sé, voto al diablo!, como diría el pobre Annibal.

-¿Y has preguntado por el rey de Navarra?

-No faltaba más.

-¿Cómo está?

-Más contento que nunca, según parece; ríe, canta, come con apetito y no pide más que una cosa, y es

que le vigilen bien.

-Tiene razón. ¿Y mi madre?

-Ya os lo he dicho; es la que hace todo para que el proceso siga adelante.

-Sí, sí, ya lo sé, pero ¿no sospecha nada de nosotras?

-¿Cómo quieres que sospeche? Todos los que están enterados de nuestro plan tienen interés en guardar

el secreto. ¡Ah! Supe que dio orden para que estuvieran dispuestos los jueces de París.

-Obremos rápidamente, Enriqueta. Si nuestros desdichados presos cambian de prisión, habrá que co-

menzarlo todo de nuevo.

-Tranquilízate. Deseo tanto como tú verlos en libertad.

-¡Oh! Ya lo sé y gracias, gracias mil veces por lo que has hecho para conseguirlo.

-Adiós, Margarita, vuelvo a ponerme en acción.

-¿Estás segura de Beaulieu?

-Eso creo.

-¿Y del carcelero?

-Me dio su promesa.

-¿Y los caballos?

-Serán los mejores que haya en las caballerizas del duque de Nevers.

-¡Te adoro, Enriqueta!

Margarita se arrojó en brazos de su amiga, separándose después las dos mujeres, no sin antes prometerse

que se verían al día siguiente y todos los demás días, en el mismo lugar y a la misma hora. Aquellas dos

encantadoras y abnegadas criaturas eran las que Coconnas llamaba con razón sus «escudos invisibles».

También podría gustarte

- Gibrán Khalil Gibrán - La Voz Del MaestroDocumento24 páginasGibrán Khalil Gibrán - La Voz Del MaestroalexandertedescoAún no hay calificaciones

- The Lady of The Came 3Documento8 páginasThe Lady of The Came 3alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The Lady of The Came 4Documento12 páginasThe Lady of The Came 4alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The Lady of The Came 5Documento8 páginasThe Lady of The Came 5alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The Lady of The Came 4Documento12 páginasThe Lady of The Came 4alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The Lady of The Came 2Documento8 páginasThe Lady of The Came 2alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The Lost World 3Documento4 páginasThe Lost World 3alexandertedescoAún no hay calificaciones

- Lazaro de Torres 6Documento1 páginaLazaro de Torres 6alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The Lost World 2Documento4 páginasThe Lost World 2alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The Lost World 1Documento3 páginasThe Lost World 1alexandertedescoAún no hay calificaciones

- Lazaro de Torres 7Documento2 páginasLazaro de Torres 7alexandertedescoAún no hay calificaciones

- Lazaro de Torres 5Documento6 páginasLazaro de Torres 5alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The Lost World 1Documento3 páginasThe Lost World 1alexandertedescoAún no hay calificaciones

- Lazaro de Torres 4Documento1 páginaLazaro de Torres 4alexandertedescoAún no hay calificaciones

- Lazaro de Torres 3Documento11 páginasLazaro de Torres 3alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The King Marg 60Documento3 páginasThe King Marg 60alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The King Marg 64Documento3 páginasThe King Marg 64alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The King Marg 61Documento3 páginasThe King Marg 61alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The King Marg 65Documento5 páginasThe King Marg 65alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The King Marg 62Documento3 páginasThe King Marg 62alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The King Marg 63Documento2 páginasThe King Marg 63alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The King Marg 60Documento3 páginasThe King Marg 60alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The King Marg 55Documento6 páginasThe King Marg 55alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The King Marg 59Documento3 páginasThe King Marg 59alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The King Marg 59Documento3 páginasThe King Marg 59alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The King Marg 58Documento5 páginasThe King Marg 58alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The King Marg 54Documento4 páginasThe King Marg 54alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The King Marg 55Documento6 páginasThe King Marg 55alexandertedescoAún no hay calificaciones

- The King Marg 53Documento4 páginasThe King Marg 53alexandertedescoAún no hay calificaciones

- ACTA NotoriedadDocumento2 páginasACTA NotoriedadJavier Oswaldo Alvarado OrtizAún no hay calificaciones

- Memoria de Gestión - Tercio Estudiantil de Ciencias Sociales (2016-2017)Documento22 páginasMemoria de Gestión - Tercio Estudiantil de Ciencias Sociales (2016-2017)CalebRojasCAún no hay calificaciones

- Tarea 2 Derechos HumanosDocumento6 páginasTarea 2 Derechos HumanosAngel MontesAún no hay calificaciones

- Ejercicios de RedacciónDocumento4 páginasEjercicios de RedacciónEzequiel Velasquez0% (1)

- Mapa ConceptualDocumento1 páginaMapa Conceptualleonardo celis cameloAún no hay calificaciones

- Concepto de Saldo A Favor Materia de BeneficioDocumento8 páginasConcepto de Saldo A Favor Materia de BeneficioAna Burga OrtizAún no hay calificaciones

- Cuadro ComparativoDocumento4 páginasCuadro ComparativoLina Marcela Merchan ManriqueAún no hay calificaciones

- Actividad AngieDocumento11 páginasActividad AngiealiciaAún no hay calificaciones

- Ley - Minera y Metalurgia 535 - 28 de Mayo de 2014 - CEDLA PDFDocumento24 páginasLey - Minera y Metalurgia 535 - 28 de Mayo de 2014 - CEDLA PDFAguilar S. FernandoAún no hay calificaciones

- 1 - Remisión Informe FinalDocumento2 páginas1 - Remisión Informe FinalHECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIAAún no hay calificaciones

- Exportación DefinitivaDocumento14 páginasExportación DefinitivaJC QAún no hay calificaciones

- Listado Cargos Disponibles Apv #2 Titular Reg. 1 de Fecha 22 12 21 - 2Documento14 páginasListado Cargos Disponibles Apv #2 Titular Reg. 1 de Fecha 22 12 21 - 2LauraAguirreAún no hay calificaciones

- Corrientes Macro SociologicasDocumento6 páginasCorrientes Macro SociologicasBryan AlexisAún no hay calificaciones

- Apfp. Total Vacantes Por Grupo Funcionarios A1, A2, C1 y Puestos A Septiembre 2021. 07-10-2021Documento10 páginasApfp. Total Vacantes Por Grupo Funcionarios A1, A2, C1 y Puestos A Septiembre 2021. 07-10-2021joseAún no hay calificaciones

- Efectos de La Leyenda Negra en El Contexto Geopolítico ActualDocumento29 páginasEfectos de La Leyenda Negra en El Contexto Geopolítico ActualMarcelo Gullo OmodeoAún no hay calificaciones

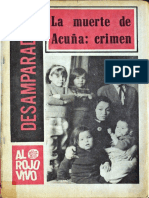

- Alrojovivo A4N154 27ago1968Documento31 páginasAlrojovivo A4N154 27ago1968francis martín santana da cuña100% (1)

- Balance 122021 FinalDocumento38 páginasBalance 122021 FinalJosé GonzalezAún no hay calificaciones

- Gestion de Personal - Grupo 04Documento7 páginasGestion de Personal - Grupo 04RUBI ESTEFANI BELLASMIL CORDOVAAún no hay calificaciones

- Los Soviets en Rusia 1905 1921Documento338 páginasLos Soviets en Rusia 1905 1921Edgardo PérezAún no hay calificaciones

- Caso Practico Unidad 2 MicroeconomiaDocumento10 páginasCaso Practico Unidad 2 MicroeconomiaLUZ MERY MORENO VALBUENAAún no hay calificaciones

- Convocatoria Orquesta Sinfonica PDFDocumento3 páginasConvocatoria Orquesta Sinfonica PDFandrsgal_712Aún no hay calificaciones

- Prescripción y Caducidad en El Derecho Comercial - Jorge LabancaDocumento13 páginasPrescripción y Caducidad en El Derecho Comercial - Jorge LabancaVoleur des ComptesAún no hay calificaciones

- Modelo PAS Descargos Organo InstructorDocumento7 páginasModelo PAS Descargos Organo InstructorAbogados100% (1)

- Ingles Juridico II Primer Parcial UNIVERSIDAD BLAS PASCALDocumento4 páginasIngles Juridico II Primer Parcial UNIVERSIDAD BLAS PASCALcesarAún no hay calificaciones

- Formando TimoteosDocumento78 páginasFormando TimoteosJosue CastilloAún no hay calificaciones

- Terminacion AnticipadaDocumento5 páginasTerminacion AnticipadaFelipe SanchezAún no hay calificaciones

- Memorial de AgraviosDocumento2 páginasMemorial de AgraviosLaura PiedrahitaAún no hay calificaciones

- Clase LEY RESORTEDocumento25 páginasClase LEY RESORTEartemisa22Aún no hay calificaciones

- PR AF 002 Procedimiento de Caja ChicaDocumento16 páginasPR AF 002 Procedimiento de Caja ChicaAngélica Familia OPSAún no hay calificaciones

- Ejercicios de Disponible 1Documento3 páginasEjercicios de Disponible 1Lil.NachoooAún no hay calificaciones