Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Cromoblastomicosis PDF

Cromoblastomicosis PDF

Cargado por

Andres Ramon ChaconTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Cromoblastomicosis PDF

Cromoblastomicosis PDF

Cargado por

Andres Ramon ChaconCopyright:

Formatos disponibles

CROMOBLASTOMICOSIS

Dra. Francisca Hernández Hernández

Laboratorio de Micología Médica Molecular, Departamento de

Microbiología y Parasitología Facultad de Medicina, UNAM

frank-hh@comunidad.unam.mx

Introducción.

En sinonimia con cromomicosis y dermatitis verrugosa, el término

cromoblastomicosis se refiere a una micosis que afecta la piel y el tejido

subcutáneo, causada por alguno de diversos hongos de pared

pigmentada conocidos como hongos dematiáceos. Como sucede en

otras micosis subcutáneas, los hongos causantes de esta enfermedad

tienen como vía de entrada la piel que ha sufrido una herida

(inoculación traumática).

Etiología.

Las diversas especies involucradas parecen estar estrechamente

relacionadas y es difícil diferenciar una de otra desde el punto de vista

macroscópico. El micelio, los conidios y las células escleróticas o

muriformes son pigmentados, en tonos marrón claro, oscuro o negro.

Los organismos causales producen una amplia variedad de formas

conidiales dependiendo de la especie, cepa, sustrato y otras

condiciones en las que son cultivados; esto permite la diferenciación de

manera relativamente fácil entre especies.

Los principales agentes causantes de cromoblastomicosis son

Fonsecaea pedrosoi, F. compacta, Phialophora verrucosa y

Cladophialophora (antes Cladosporium) carrionii. Con menor

frecuencia se han observado casos de cromoblastomicosis causados

por Rhinocladiella aquaspersa. Ocasionalmente han sido reportados

otros hongos dematiáceos. De este grupo de agentes el más frecuente

es F. pedrosoi. Estos organismos se han aislado de materia vegetal en

descomposición, de la madera y del suelo.

Epidemiología.

Aunque los agentes causales descritos tienen en general una

distribución cosmopolita, la enfermedad se reporta con mayor

frecuencia en países con clima tropical y subtropical, especialmente

entre la gente que vive en el medio rural, que no usa calzado y por lo

tanto en quienes las heridas con vegetales o algún otro material

contaminado son comunes y repetitivas. El tipo verrugoso de la

enfermedad es más común en hombres que en mujeres; esta diferencia

se ha atribuido principalmente a que el hombre tiene mayores

posibilidades de contacto con los agentes causales. Recientemente se

han llevado a cabo trabajos que tienen como objetivos determinar si las

hormonas sexuales juegan un papel decisivo en la diferencia de

incidencia.

La enfermedad se presenta con mayor frecuencia en adultos, a pesar

de que los niños están expuestos al mismo ambiente que los adultos. La

cromoblastomicosis es muy común en México (principalmente en los

estados de Tabasco y Veracruz), Cuba y República Dominicana, en

donde el principal agente es F. pedrosoi, y la localización corporal

predominante son los pies y piernas. En Venezuela (estados de Lara y

Falcón), el agente principal es C. carrionii, y los principales sitios de

infección son el tronco y los hombros. En Colombia y Ecuador, la

mayoría de casos son producidos por F. pedrosoi y P. verrucosa. En

Australia y Sudáfrica el agente más común es C. carrionii. Se considera,

en general que F. pedrosoi es el agente predominante en zonas de

clima cálido y húmedo, y en clima semidesértico, C. carrionii.

Cuadro Clínico.

Se considera que la enfermedad tiene un largo periodo de incubación y

que posiblemente se requieran traumatismos repetidos para que se

desencadene la infección. Las lesiones de cromoblastomicosis causan

pocos síntomas: principalmente prurito y dolor moderado, las lesiones

son de lento crecimiento y por lo tanto los pacientes no solicitan

atención médica en las etapas tempranas de la enfermedad.

La mayoría de las lesiones se encuentra en áreas expuestas,

principalmente en extremidades inferiores. La lesión inicial aparece en

el sitio de inoculación, y generalmente se trata de una pápula pequeña,

elevada, eritematosa y no pruriginosa. Puede observarse descamación

y en las escamas se encuentran los microscópicos elementos hifales

tortuosos. Con el tiempo aparecen otras lesiones en la misma zona o en

áreas adyacentes, con afección de los vasos linfáticos locales; las

lesiones tienden a hipertrofiarse, aumenta la descamación y en la piel

se aprecia una coloración rojiza a grisácea. Puede haber diseminación

periférica y/o cicatrización en el centro de las lesiones, pero lo más

frecuente es que estas crezcan y se agrupen.

Después de varios años, se observan lesiones pedunculadas y

verrugosas, de 1 - 3 centímetros, con aspecto de florecillas de coliflor;

la superficie presenta pequeñas úlceras de 1 mm de diámetro, que

pueden estar cubiertas de material hemato-purulento. En esta etapa, en

el tejido infectado se encuentran las estructuras fúngicas conocidas

como “células escleróticas, células muriformes, monedas de cobre o

esclerotes de Mediar”.

Además de la forma verrugosa, existe una segunda forma clínica de la

enfermedad, de tipo anular, aplanado o papular, con un borde activo

elevado. El centro de esta lesión cicatriza. Si la pared del tórax se

encuentra afectada, puede observarse una lesión elevada con un borde

eritematoso que se extiende. Las lesiones localizadas en áreas

expuestas a traumatismos, frecuentemente están asociadas a úlceras

provocadas por infecciones bacterianas secundarias. En estos casos

hay exudado purulento, con olor fétido.

Lesiones.

Imagen: Dr.

Rubén

López

Martínez,

Facultad de

medicina,

UNAM

En la mayoría de casos la infección permanece limitada al sitio de

infección inicial. En los casos crónicos pueden observarse lesiones en

todas las etapas de evolución. No hay alteración del estado general del

paciente. No hay invasión a huesos o músculos. En raras ocasiones

puede presentarse diseminación hematógena.

Diagnóstico diferencial.

Otras enfermedades que pueden manifestarse clínicamente similar a la

cromoblastomicosis incluyen la blastomicosis (rara en México), sífilis

terciaria, tuberculosis cutánea verrugosa, micetoma, leishmaniasis,

candidosis mucocutánea, esporotricosis, lupus eritematoso, lepra. En

todos estos casos, el examen directo de las escamas con KOH, el

cultivo de las mismas y el estudio histopatológico del material de

biopsia contribuyen a establecer el diagnóstico.

Diagnóstico de laboratorio.

- Examen directo. Las escamas de piel, costras, material aspirado y de

biopsia, son productos biológicos que pueden examinarse en una

preparación con hidróxido de potasio. Es relativamente fácil observar

elementos hifales deformes, ramificados, pigmentados de color marrón.

También se observan los cuerpos muriformes que son estructuras de 4

- 12 µm, de pared gruesa y pigmentada, con uno o más planos de

división, únicas o en grupos.

Células muriformes en

escamas tratadas con KOH

(100X). Imagen: Dra.

Francisca Hernández

Hernández,

Facultad de Medicina,

UNAM

- Cultivo. Cualquiera de los productos biológicos anteriormente

mencionados, pueden usarse paras sembrar medios como el agar

dextrosa Sabouraud con cloranfenicol. Puede utilizarse también el agar

Sabouraud con cicloheximida, ya que este antibiótico no inhiben el

crecimiento de los agentes de cromoblastomicosis. Los cultivos deben

incubarse a 25 °C por lo menos seis semanas. Por las características

macroscópicas tan similares entre los diferentes agentes causales, es

difícil diferenciarlos; su crecimiento es relativamente lento, su color

varía del verde olivo oscuro a negro, y tienen un aspecto aterciopelado.

La identificación depende del tipo de conidiación que presenta el

hongo aislado. Se han descrito tres tipos generales de conidiación que

se describen a continuación:

Morfología microscópica

Fonsecaea pedrosoi. Cadenas cortas de

conidios acrópetas.

Phialophora

Cladophialophora

verrucosa.

carrionii. Cadenas

Numerosas fiálides

largas de conidios

con fialoconidios

acrópetas.

ovoides.

Imágenes: Dra. Francisca Hernández

Hernández, Facultad de Medicina, UNAM

Conidiación tipo fialofora. Presenta una célula conidiógena llamada

fiálide, en posición terminal o lateral a la hifa. Esta fiálide es una

estructura que generalmente tiene forma de frasco (botella o florero),

de cuerpo redondo, oval o alargado; un cuello estrecho y una apertura

que puede tener un collarete o labio. Los conidios se forman en la

apertura de la fiálide y son expulsados a través del cuello,

acumulándose a su alrededor. Los conidios son ovales, de pared lisa,

hialinos, sin cicatrices de unión.

Conidiación tipo rinocladiela o acroteca. Los condióforos son simples y

con frecuencia no se diferencian de la célula vegetativa. En la punta y a

lo largo del conidióforo se producen conidios unicelulares cilíndricos

únicos. El conidióforo se elonga simpodialmente para producir más

conidios. Cuando se desprenden los conidios, en el conidióforo se

observan pequeñas cicatrices; en el conidio también queda una cicatriz

de unión.

Conidiación tipo cladosporio. Un primer conidio, ligeramente

ensanchado en el extremo distal tiene función de conidióforo. En la

punta se forman dos o más conidios elongados, los cuales a su vez

producen más conidios en forma acrópeta formando cadenas largas. El

conidio más joven se encuentra en el extremo distal de la cadena.

Todos los conidios, al desprenderse de una cadena tienen dos o más

cicatrices disyuntoras; el conidio basal que tiene tres cicatrices se llama

“célula en escudo” o ramoconidio.

P. verrucosa presenta casi exclusivamente el tipo de conidiación

fialídica (forma fiálides). R. aquaspersa produce conidios de tipo

rinocladiela. F. pedrosoi y F. compacta tienen los tres tipos de

conidiación, aunque son más abundantes los cladosporios cortos (es

decir, cadenas cortas de conidios). C. carrionii generalmente produce

conidios de tipo cladosporio largo, aunque hay aislados que también

forman fiálides.

Histopatología.

El estudio histopatológico hace evidente el proceso de espongiosis,

acantosis, paraqueratosis e hiperqueratosis. La dermis presenta un

proceso granulomatoso piógeno, con abundantes linfocitos, células

plasmáticas, eosinófilos, macrófagos, células gigantes y neutrófilos. Las

papilas dérmicas se encuentran edematosas y los vasos capilares

dilatados. Con frecuencia se observa fibrosis en grado variable y es

muy intensa en los casos crónicos. Frecuentemente se observan

células muriformes dentro de células gigantes.

El tejido de biopsia obtenido en forma adecuada no requiere de una

tinción especial, ya que los elementos fúngicos son muy evidentes

debido a su color marrón. En las costras y escamas de la piel se pueden

observar filamentos obscuros, en el pus y en el material de biopsia de

tejido epidérmico y subcutáneo se observan las características células

muriformes grandes (4 - 12 µm) redondas u ovales, de pared gruesa

con uno o más septos, de color marrón oscuro.

Imágenes: Dra. Francisca Hernández

Hernández Facultad de Medicina, UNAM

Tratamiento.

Todos los pacientes deben ser sometidos a tratamiento, ya que la

curación espontánea es rara.

Ante lesiones pequeñas, bien delimitadas, es aconsejable la extirpación

quirúrgica, abarcando un amplio margen de tejido sano, con tratamiento

antifúngico pre y postquirúrgico. En el caso de lesiones extensas, se ha

utilizado anfotericina B, aunque con resultados limitados. Itraconazol,

Terbinafina y Pozaconazol han sido los medicamentos con mejor

eficacia.

Las dosis y el tiempo de tratamiento deben adecuarse a cada paciente

y a la cura clínica y microbiológica, sobre todo con cultivo y estudio

histopatológico periódicos.

Vínculos.

- Carolina Rojas O, León-Cachón RB, Pérez-Maya AA, Aguirre-Garza M,

Moreno-Treviño MG, González GM. Phenotypic and molecular

identification of Fonsecaea pedrosoi strains isolated from

chromoblastomycosis patients in Mexico and Venezuela. Mycoses.

2015 May;58(5):267-72. doi: 10.1111/myc.12308.

- Seyedmousavi S, Netea MG, Mouton JW, Melchers WJ, Verweij PE, de

Hoog GS. Black yeasts and their filamentous relatives: principles of

pathogenesis and host defense. Clin Microbiol Rev. 2014

Jul;27(3):527-42. doi: 10.1128/CMR.00093-13. Integración. Los

hongos dematiáceos.

- Krzyściak PM, Pindycka-Piaszczyńska M, Piaszczyński M.

Chromoblastomycosis. Postepy Dermatol Alergol. 2014 Oct; 31(5):310-

21. doi: 10.5114/pdia.2014.40949.

- Fernandez-Flores A, Saeb-Lima M, Arenas-Guzman R. Morphological

findings of deep cutaneous fungal infections. Am J Dermatopathol.

2014 Jul;36(7):531-53; quiz 554-6. doi:

10.1097/DAD.0b013e31829cc6f3. Integración.

- Queiroz-Telles F, Santos DW. Challenges in the therapy of

chromoblastomycosis. Mycopathologia. 2013 Jun;175(5-6):477-88.

doi: 10.1007/s11046-013-9648-x.

- Torres-Guerrero E, Isa-Isa R, Isa M, Arenas R. Chromoblastomycosis.

Clin Dermatol. 2012 Jul-Aug;30(4):403-8. doi:

10.1016/j.clindermatol.2011.09.011.

- Queiroz-Telles F, Nucci M, Colombo AL, Tobón A, Restrepo A.

Mycoses of implantation in Latin America: an overview of epidemiology,

clinical manifestations, diagnosis and treatment. Med Mycol. 2011

Apr;49(3):225-36.

doi: 10.3109/13693786.2010.539631. Integración.

- Solorzano S, García R, Hernandez Cordova G. Cromomicosis: reporte

de un caso incapacitante. Rev perú med exp salud publica, jul./set.

2011;28(3):552-555.

- Muñoz Estrada VF, Valenzuela Paz GA, Rochín Tolosa M.

Cromomicosis: reporte de un caso con topografía atípica. Revista

Iberoamericana de Micología, 2011;28(1):50-52.

- Correia RT1, Valente NY, Criado PR, Martins JE.

Chromoblastomycosis: study of 27 cases and review of medical

literature. An Bras Dermatol. 2010 Jul-Aug;85(4):448-54.

- Ameen M. Chromoblastomycosis: clinical presentation and

management. Clin Exp Dermatol 2009; 34s849-854.

DOI: 10.1111/j.1365-2230.2009.03415.x

- López-Martínez R, Méndez-Tovar LJ. Chromoblastomycosis. Clinics in

Dermatology 2007; 25: 188-194.

doi:10.1016/j.clindermatol.2006.05.007

- Padilla DMC, Martínez EV, Peña J, Novales J, Ramos GA, Emilia MPC,

Siu MCM. Cromoblastomicosis. Presentación de dos casos. Rev Cent

Dermatol Pascua 2006;15(3):181-186.

- Nimrichter L, Cerqueira MD, Leitão EA, Miranda K, et al. Structure,

Cellular Distribution, Antigenicity, and Biological Functions of

Fonsecaea pedrosoi Ceramide Monohexosides. Infect Immun, Dec

2005; 73: 7860 - 7868.

- Michael Brown and Geoffrey Pasvol. Chromoblastomycosis. Images in

Clinical Medicine. N Engl J Med, May 2005; 352: e19. Minicaso clínico.

Imágenes.

- Guedes Salgado C, Pereira da Silva J, Batista da Silva M, Fagundes da

Costa P, Imbiriba Salgado U. Cutaneous diffuse chromoblastomycosis.

Lancet Infect Dis, Aug 2005;5(8):528. Breve caso clínico. Imágenes.

doi:10.1016/S1473-3099(05)70195-X

- Hinostroza Da Conceicao D, Padilla Desgarennes MC, Novales Santa

Coloma J. Cromomicosis esporotricoide. Presentación de un caso. Rev

Cent Dermatol Pascua 2004; 13(1) : 21-24

- Bonifaz A, Carrasco-Gerard E, Saúl A. Chromoblastomycosis: clinical

and mycologic experience of 51 cases. Mycoses 2001; 44s1-7. DOI:

10.1046/j.1439-0507.2001.00613.x

- Minotto R, Varejão-Bernardi CD, Mallmann LF, Albano Edelweiss MI,

Scroferneker ML. Chromoblastomycosis: A review of 100 cases in the

state of Rio Grande do Sul, Brazil. J Am Acad Dermatol 2001; 44s585-

592. doi:10.1067/mjd.2001.112220

Última modificación 12 octubre 2015

También podría gustarte

- Plan de Produccion Vino de NaranjaDocumento169 páginasPlan de Produccion Vino de NaranjaJose Daniel Leon ArevaloAún no hay calificaciones

- Horario PlataformasDocumento1 páginaHorario PlataformasAndres Ramon ChaconAún no hay calificaciones

- Evaluacion de AplicadoresDocumento1 páginaEvaluacion de AplicadoresAndres Ramon ChaconAún no hay calificaciones

- Parasitologia 2017Documento9 páginasParasitologia 2017Andres Ramon ChaconAún no hay calificaciones

- Nom 014 Ssa2 1994Documento14 páginasNom 014 Ssa2 1994Andres Ramon ChaconAún no hay calificaciones

- Declaración y Programa Acción VienaDocumento59 páginasDeclaración y Programa Acción VienaCentro de Estudios y Divulgación de la CEDH MichAún no hay calificaciones

- 19 PRIONES - Recursos en Virología - Departamento de Microbiología y Parasitología - UNAMDocumento5 páginas19 PRIONES - Recursos en Virología - Departamento de Microbiología y Parasitología - UNAMAndres Ramon ChaconAún no hay calificaciones

- 18 Manual Micobacteriosis PDFDocumento59 páginas18 Manual Micobacteriosis PDFAndres Ramon ChaconAún no hay calificaciones

- 10 Antecedentes de La VirologiaDocumento4 páginas10 Antecedentes de La VirologiaAndres Ramon Chacon100% (1)

- 01 A Intro BacteriologiaDocumento19 páginas01 A Intro BacteriologiaAndres Ramon ChaconAún no hay calificaciones

- 1 Tipos de TejidoDocumento42 páginas1 Tipos de TejidoAndres Ramon Chacon100% (3)

- Alfabetizacion en Lectura y Escritura Discapacidad 1Documento30 páginasAlfabetizacion en Lectura y Escritura Discapacidad 1Elia Gutiérrez HernándezAún no hay calificaciones

- GUÍA #2 - 7° Física 2021Documento3 páginasGUÍA #2 - 7° Física 2021JUDIS DEL CARMEN CORREA FUENTESAún no hay calificaciones

- Buena Infografia Fundamentos de La Psicologia Final Final Final PDFDocumento1 páginaBuena Infografia Fundamentos de La Psicologia Final Final Final PDFAndres LeguizamonAún no hay calificaciones

- EDT-WBS No.01Documento43 páginasEDT-WBS No.01edson101075Aún no hay calificaciones

- Necesidad de Beber y Comer 2012Documento19 páginasNecesidad de Beber y Comer 2012Gisela Jorgelina Pinto MiguezAún no hay calificaciones

- IpercDocumento92 páginasIpercMarco Rogelio Taype FelixAún no hay calificaciones

- Filosofía de La Cultura (2023-60)Documento4 páginasFilosofía de La Cultura (2023-60)knownAún no hay calificaciones

- La BIOS de La PCDocumento30 páginasLa BIOS de La PCkala santaAún no hay calificaciones

- Hoja Vida FM Electro Do 2019Documento10 páginasHoja Vida FM Electro Do 2019jorsankokeAún no hay calificaciones

- Tesis Procesos Constructivos para Túneles Viales DesarrolladosDocumento156 páginasTesis Procesos Constructivos para Túneles Viales Desarrolladosjessi rincónAún no hay calificaciones

- Formación de Orbitales Híbridos sp2 y sp3Documento5 páginasFormación de Orbitales Híbridos sp2 y sp3chachitunAún no hay calificaciones

- Leopold A - Equilibrio Ecologico - Tercera ParteDocumento24 páginasLeopold A - Equilibrio Ecologico - Tercera ParteTámara FigueroaAún no hay calificaciones

- Proyecto OriginalL - Abiel GarciaDocumento57 páginasProyecto OriginalL - Abiel GarciaDanilo Lopez100% (1)

- 4 Clase GeriatriaDocumento34 páginas4 Clase GeriatriaNAYELY YBARRA MEJIAAún no hay calificaciones

- Perfil Sociológico Del Peruano PromedioDocumento4 páginasPerfil Sociológico Del Peruano PromedioRenato VelardeAún no hay calificaciones

- Cronograma de Charlas SISODocumento3 páginasCronograma de Charlas SISOLaura CatañoAún no hay calificaciones

- Unidad IV Mc3a9todos de Evaluacic3b3n de ProyectosDocumento17 páginasUnidad IV Mc3a9todos de Evaluacic3b3n de Proyectosflores jusAún no hay calificaciones

- Proyecto Pariamarca - El PolvorinDocumento13 páginasProyecto Pariamarca - El PolvorinFreddy DurandAún no hay calificaciones

- Enegia Renovable v1 DavidDocumento25 páginasEnegia Renovable v1 DavidGary Andres Catalan MoragaAún no hay calificaciones

- Cuadro de HUANGDocumento1 páginaCuadro de HUANGjhonAún no hay calificaciones

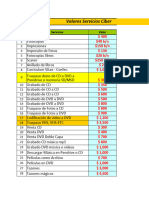

- Lista de Precios Ciber - Septiembre 2017Documento17 páginasLista de Precios Ciber - Septiembre 2017p.poirrier.nAún no hay calificaciones

- Ecuaciones de Forma CuadráticaDocumento2 páginasEcuaciones de Forma CuadráticaMONSERRAT CORTÉS CRUZAún no hay calificaciones

- Informe de Servir #435-2023 ServirDocumento5 páginasInforme de Servir #435-2023 ServirWilber RODRIGUEZ BONZANOAún no hay calificaciones

- Cumpleaños y Otras VirtudesDocumento11 páginasCumpleaños y Otras VirtudesAlvarDualAún no hay calificaciones

- Teoría General Del Proceso Conceptos BasicosDocumento23 páginasTeoría General Del Proceso Conceptos BasicosDeivi RamosAún no hay calificaciones

- Diagrama IshikawaDocumento6 páginasDiagrama IshikawaMendieta Mayra100% (1)

- Introduccion Monografia de Prod. de AvesDocumento1 páginaIntroduccion Monografia de Prod. de Avesfernie3007Aún no hay calificaciones

- DESCARTES Y EL RACIONALISMO MODERNO Mod, PDFDocumento61 páginasDESCARTES Y EL RACIONALISMO MODERNO Mod, PDFGonzalopolisAún no hay calificaciones

- Juego de Roles Midiendo La Seguridad Alimentaria BDocumento2 páginasJuego de Roles Midiendo La Seguridad Alimentaria Becnmenorde2opsAún no hay calificaciones