Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Verdu1 PDF

Verdu1 PDF

Cargado por

Hector Colmenares0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

11 vistas6 páginasTítulo original

verdu1.pdf

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

11 vistas6 páginasVerdu1 PDF

Verdu1 PDF

Cargado por

Hector ColmenaresCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 6

Astrolabio.

Revista internacional de filosofa

Ao 2006. Nm. 3. ISSN 1699-7549

De cmo el alma lleg a ser objeto de consumo

Vicente Verd: Yo y t, objetos de lujo, Debate, Barcelona, 2005, pp.

197.

Sera hasta cierto punto inexacto decir que la gil y atractiva

instantnea que Verd ha trasladado al papel en Yo y t, objetos de lujo

es meramente la del consumo contemporneo porque, en realidad, su

libro, prolongacin de otro anterior: El estilo del mundo: la vida en el

capitalismo de ficcin (2003), se extiende y entretiene en toda una

mirada de detalles que no slo engloba los vertiginosos cambios y las

audaces estrategias del universo del neoconsumo, sino tambin, y en

estrecha relacin con ese escenario, los cambios sociales estimulados

por las nuevas tecnologas, las alteraciones de la poltica tradicional, la

corrosin del mbito educativo clsico o el destino de los ideales

filosficos y de sus implicaciones ticas. No debemos esperar

encontrar aqu, sin embargo, la densidad del tratado filosfico en su

examen de los razonamientos ni tampoco el anlisis pormenorizado

de tendencias grupales y actitudes individuales al modo del manual

sociolgico, sino ms bien una perspectiva concreta, sinttica y

sugerente, de nuestra actualidad consumista y meditica y de nuestras

vivencias en ella. Debido a su inmediatez, las frases del texto devienen

as pinceladas de un vivsimo fresco de nuestra vida cotidiana en este

mundo desbocado, y cabe decir que es en el logro de tal composicin,

en la que se mezclan Bill Gates, Wal-Mart, Internet, la feminidad,

Volvo, el marketing viral, las mantas para perros de Ralph Lauren y

los granos de caf que se recogen entre los excrementos de las civetas

y se venden a 33,5 euros los 100 gramos, donde Verd se decide a

jugar su mejor carta y sale francamente airoso del envite.

Para poder abrazar con cierto sentido toda esta dispersin y

ofrecer una panormica coherente, el autor propone un hallazgo

conceptual y, al tiempo, verbal: el sobjeto. En lugar de admitir

acrticamente una caracterizacin realista de la dinmica del consumo

contemporneo dentro de la cual se distinguiran, por un lado, la

figura de un consumidor experimentado y, por otra, la presencia de

objetos que aqul adquiere o desecha, como si ambos pudiesen ser

contemplados en un escenario objetivo por parte de un espectador

126

Astrolabio. Revista internacional de filosofa

Ao 2006. Nm. 3. ISSN 1699-7549

ajeno a ellos, Verd, incorporando a su concepcin la fluidez y

ambivalencia de la fibra del mundo contemporneo, adopta una

perspectiva que los muestra en unidad dialctica. No hay, pues,

sujetos y objetos simplemente relacionados, ni tampoco separados por

una cesura insalvable, sino sobjetos en los cuales la identidad subjetiva

ya se ha visto contaminada por la entidad objetiva y sta exhibe la

huella de la aqulla. Cada sobjeto es una reproduccin en miniatura de

la relacin general que la humanidad y los artefactos que produce y

consume mantienen entre s: cruzndose mentalidades y emociones,

ha nacido un espacio general donde crece la subjetividad del objeto y

la objetividad del sujeto, ambos emitiendo y recibiendo partculas del

otro y, en el proceso, construyendo la criatura hbrida de los sobjetos

(103). El espacio del sobjeto, esa arena donde se bate, son los medios

interactivos y de comunicacin, y as como stos tienden a diluir la

frontera entre lo real y lo virtual, transponiendo por medio de la

pantalla el infierno al paraso o viceversa, en aqul se borra la

diferencia entre el individuo y lo individuado. De ah que, como

subraya Verd en ms de una ocasin, la conectividad, la virtud

virtual por antonomasia de un mundo atrapado en Internet, se haya

erigido en el valor metafsico supremo. La conectividad es el valor

supremo de la jerarqua moral de los sobjetos porque reproduce su

esencia de forma abstracta; el sobjeto, en efecto, no desea vivir en

exclusividad, en pertenencia autctona, sino que encuentra la razn de

vivir en expandirse, interferirse, inmiscuirse, ser amado y penetrado

en la orga de la conexin (183).

A pesar de que Verd fustiga sin piedad la aplicacin en la

actualidad de la teora crtica de la sociedad, deudora de la

modernidad y asociada crticamente al capitalismo de produccin, lo

cierto es que no puede desprenderse del todo de la tesis marxiana,

implcita en aqulla, de que puede establecerse una conexin

particularmente reveladora entre las condiciones materiales de una

poca histrica concreta y su carcter especfico, viniendo as a

suscribir que, as como pudo sostenerse que el molino de viento era la

tesela clave con la que se corresponda el entero mosaico de la Edad

Media, y que la mquina de vapor habra desempeado un papel

similar con respecto a la era industrial, la transmisin digital de datos

encapsula simblicamente toda la era de la informacin. Si se desea

127

Astrolabio. Revista internacional de filosofa

Ao 2006. Nm. 3. ISSN 1699-7549

llevar a cabo una crtica de la misma, una crtica que presumiblemente

tambin lo sera de la sociedad de consumo contempornea, no sera

adecuado en absoluto echar mano de las viejas armas retricas de la

poltica o la filosofa tradicionales en la sociedad de clases, pues esto

equivaldra poco ms o menos a querer enfrentarse espada en mano a

un carro de combate ultramoderno. Cuando el comunismo se ha

hundido por s solo -como recordaba Castells, en la antigua Unin

Sovitica, la anttesis de una sociedad informacional, eran necesarias

las firmas de tres funcionarios distintos para poder hacer una

fotocopia-, el socialismo se enfrenta diariamente a corruptelas en todo

el mundo y el humanismo se reduce a una referencia culta en los

repasos histricos de la era burguesa, parece claro que al imperio del

consumo y el intercambio incesante de informacin slo podra

llevarlo al desastre alguna enfermedad propia y an inadvertida.

El consumo masivo, indiferenciado y uniforme, herencia directa

de una clase de produccin que comparta estos mismos rasgos, que

caracteriz a las sociedades avanzadas en la segunda mitad del siglo

XX, ha muerto, pero, como en la aeja y venerada divisa de las

transiciones dinsticas, se aprovecha la consciencia de su defuncin

para dar vivas al novsimo estilo del consumo: despreocupado,

ubicuo, infinitamente variado, asociado siempre al placer y nunca a la

necesidad en los anuncios de telefona mvil nadie recibe nunca una

llamada en la que se le informa de una desgracia. Recogiendo la

afortunada expresin de Neil Postman que encabeza su estudio sobre

el lenguaje poltico en la era del show business, Verd seala esto con

claridad: La sociedad de consumo tiene como misin proveer de

placeres sin tregua y como destino esencial la diversin hasta morir

(21). La diversin hasta la muerte, la fiesta sin fin, el potlach constante.

La institucin ancestral del potlach, que regulaba al pulsin al

despilfarro y la vocacin festiva de la gente durante ciertos momentos

del ciclo de produccin anual en las sociedades arcaicas, parecera

haberse extendido a las sociedades urbanas y avanzadas de Occidente

y haber adoptado en ellas un carcter permanente o tendencialmente

permanente. Y, de hecho, slo esta clase de presencia universal y

persistente, la producida por un cmulo de incitaciones que aguardan

siempre al acecho, en la pantalla, en las ondas, en la curva de la

carretera o en el rincn de la pgina web, podra haber transformado

128

Astrolabio. Revista internacional de filosofa

Ao 2006. Nm. 3. ISSN 1699-7549

como lo ha hecho al viejo sujeto productor en un sujeto y objeto de

consumo simultneo, y a los objetos consumidos en extensiones o

reminiscencias de subjetividad. Porque la declinacin del viejo estilo

despersonalizado de consumo ha corrido paralela al ocaso del

mecanismo psicosocial que posibilitaba el consumo conspicuo,

estudiado por Veblen en su obra ya clsica, mientras se ha abierto

paso para instalarse en nuestra sensibilidad la nocin del consumo

como un disparador de experiencias, como un catalizador que nos

permite modificarnos a lo largo de la vida, revelar nuevos pliegues de

nosotros mismos, en suma, ser otros. El nuevo consumidor, en efecto,

ya no persigue tanto deslumbrar al vecino con su compra como

mejorar la calidad de su existencia. El consumidor sabe ms lo que

hace y no vive para el consumismo sino para aprovecharse de l. [...]

ser un consumidor lleva probablemente a convertirse en un

consumidor de s, transmutado el yo en el mximo objeto, el artculo

supremo. (98)

Pero toda la insistencia en la confusin generada por la

multiplicacin de los mensajes, por la sobreestimulacin publicitaria,

por la objetivacin de los sujetos y la subjetivacin de los objetos, por

la quiebra de las antiguas certidumbres y formas de lealtad, y por los

efectos de la energa del placer ligada al consumo y liberada por l, no

desemboca en el anlisis de Verd, a diferencia de lo que podra

pensarse en principio, en una conclusin negativa. Su peculiar

cartografa impresionista parece apuntar, en cambio, a una suerte de

superacin positiva de un mundo obsoleto, un mundo que el mismo

Verd debi de conocer de primera mano y que, parapetado en el

bastin ideolgico de una izquierda que iniciaba su repliegue,

despotricaba contra el mal de un consumo degradante una vez que el

aumento del nivel de vida de la clase obrera pareca haberse revelado

indiscutible. En todo caso, si esta interpretacin no es correcta,

entonces la conclusin de Verd parecera ser ambivalente. La

oscilacin entre ambas posibilidades interpretativas tiene que ver con

la validez y plausibilidad de las potencialidades que el autor asocia al

concepto de personismo. A una velocidad de vrtigo, segn Verd, un

personismo espiritual est desplazando al hiperindividualismo

cuantitativo de los aos 80 y 90 para substituirlo, en el siglo XXI, por un

tipo de consumo crecientemente movilizado en su bsqueda de la

129

Astrolabio. Revista internacional de filosofa

Ao 2006. Nm. 3. ISSN 1699-7549

felicidad por la multiplicacin de los nexos con los dems la orga

de la conexin- y, a travs de ella, el enriquecimiento cualitativo de la

propia subjetividad. De ah que el yo y el t sean objetos de lujo, en

igual medida lo ms inasible y lo ms intransferible, los destinos

privilegiados de las paradjicas inversiones de los que consumen hoy,

cuando todo se ha tornado objeto de consumo. Por una parte, en la

opinin de Verd, el consumo personista alcanza el estatuto de una

prctica ciertamente liberadora si se lo contempla con respecto a la

pasada era del consumo de artculos producidos en serie: contra las

voces de los agoreros que pronosticaron una alienacin del

consumidor, un embrutecimiento y su pasividad ante la manipulacin

de los mass media, el consumo ha desarrollado una impensable

conciencia de derechos sociales e individuales, y ha contribuido a

crear un sujeto crtico y activo (99); pero, por otra, a pesar de haber

consagrado a la persona frente al individuo y haber superado con creces

lo que Verd denomina la histeria de la identidad (139), el

personismo no parece que pueda despojarse fcilmente de una imagen

asociada de puro consuelo ideolgico: una clase de representaciones

cuya produccin el capitalismo, en cualquiera de sus etapas, ha

estimulado casi con el mismo entusiasmo que la misma produccin

material, de ah que Verd no sea tan complaciente en otros puntos

del texto con el concepto que l mismo ha elaborado y propuesto: El

personismo constituye el producto supremo del capitalismo de ficcin.

Con l, la nueva etapa del sistema efecta el simulacro de la

recuperacin de la persona, el rescate del amor al prjimo y el reality

show de la nueva comunidad [...] (133).

As pues, a qu debemos atenernos finalmente? A la

esperanzadora perspectiva de una superacin positiva o a la

decepcionante de un simulacro? La nueva sensibilidad alimentada por

el personismo, supone una mejora simple o una compleja decadencia?

O quizs, como casi todo hoy en da, puede ser evaluada de las dos

maneras simultneamente? Se ha desenjaulado al viejo tipo de

consumidor, ya encallecido y escptico, slo para que el nuevo sea

atrapado por las ms sutiles seducciones de una jaula virtual? Los

avances jurdicos en la proteccin de los derechos de los

consumidores, por ejemplo, expresan progresos reales o reflejos

falsamente defensivos e insustanciales? Por ltimo, cmo no evitar

130

Astrolabio. Revista internacional de filosofa

Ao 2006. Nm. 3. ISSN 1699-7549

comprender al mismo personismo en los trminos del mundo del

consumo que desea abrazar, esto es, como una mera moda, y no en el

lxico rancio con que se le presenta en la misma portada del libro, esto

es, como revolucin cultural, un lxico al que de todos modos

parecera que, segn Verd, debemos renunciar? Con todo, si las

mentes de los atribulados consumidores de Occidente an pueden

reservar alguna validez a objetos que, siendo recordatorios de nuestro

origen social compartido, expresen una voluntad moral de construir

un mundo mejor que no se reduzca a la sutil maniobra de ennoblecer

todos los yoes a base de experiencias consumistas, tal vez el uso del

enftico lenguaje de la revolucin no sea por entero inapropiado. Sea o

no ste el caso, la evaluacin del personismo deber aguardar a la

consolidacin de su desarrollo y a la visualizacin de sus

consecuencias,

y

entonces,

cuando

haya

alcanzado

su

institucionalizacin, quizs slo subsista como una mera ilusin del

recuerdo la confianza que en su da depositara en la retrica

revolucionaria.

Llus Pla Vargas

Seminario de filosofa poltica de la

Universidad de Barcelona

131

También podría gustarte

- Colombia DiversaDocumento156 páginasColombia DiversaEslendyAún no hay calificaciones

- Diapositivas 3 Gestión de InventariosDocumento25 páginasDiapositivas 3 Gestión de Inventarioscesar suarez lopezAún no hay calificaciones

- Practica Libros ContablesDocumento5 páginasPractica Libros Contablesfreddy garciaAún no hay calificaciones

- Protocolo para La Promoción Del Cotejo de FirmasDocumento9 páginasProtocolo para La Promoción Del Cotejo de Firmasapi-3850952Aún no hay calificaciones

- Ejemplo - GestionDocumento10 páginasEjemplo - Gestionrodolfo088Aún no hay calificaciones

- Orientaciones para La Tarea Virtual 3Documento3 páginasOrientaciones para La Tarea Virtual 3Jonathan LopezAún no hay calificaciones

- Cuadro Nacional Atribucion de Frecuencias BOE-A-2017-12318 PDFDocumento364 páginasCuadro Nacional Atribucion de Frecuencias BOE-A-2017-12318 PDFArenasAún no hay calificaciones

- Montero, P. - Reflexiones Sobre Una Antropología de Las Sociedades Complejas PDFDocumento24 páginasMontero, P. - Reflexiones Sobre Una Antropología de Las Sociedades Complejas PDFmarcelhinaAún no hay calificaciones

- Cairo Rocio Com3Documento3 páginasCairo Rocio Com3Rocio Cairo100% (1)

- Tutela de Mi Menor Hijo Ivan Felipe Gutierrez Garzon RC 10147454Documento6 páginasTutela de Mi Menor Hijo Ivan Felipe Gutierrez Garzon RC 10147454Mária PaulaAún no hay calificaciones

- 18 Plan Maestro 2012-2017 PN Tingo Maria PDFDocumento56 páginas18 Plan Maestro 2012-2017 PN Tingo Maria PDFRaquelKarinaTJ100% (1)

- Resolucion Ministerial #215-2019-Minedu PDFDocumento2 páginasResolucion Ministerial #215-2019-Minedu PDFpablo fAún no hay calificaciones

- Actividad 3. Pensamiento Critico y Formación DocenteDocumento1 páginaActividad 3. Pensamiento Critico y Formación DocenteLUZ MIRIAM RESTREPO ZULAGAAún no hay calificaciones

- TAREA 1 de Ser Humano y Su ContextoDocumento7 páginasTAREA 1 de Ser Humano y Su ContextoEddil ZapataAún no hay calificaciones

- Plan de MarketingDocumento7 páginasPlan de MarketingDIANA MARCELA MUNOZ ORTEGAAún no hay calificaciones

- Análisis de Sistemas ConstructivosDocumento11 páginasAnálisis de Sistemas ConstructivosSara Isabel Lujan GilAún no hay calificaciones

- Informe Primer Foro Extranjeros DetenidosDocumento13 páginasInforme Primer Foro Extranjeros DetenidosMelina_Cruz_2930Aún no hay calificaciones

- Libros Poeticos y Sapienciales2Documento28 páginasLibros Poeticos y Sapienciales2Rafael-1971Aún no hay calificaciones

- Ética y Valores 10° Guia # 5Documento3 páginasÉtica y Valores 10° Guia # 5jeronimo rivas ibarguenAún no hay calificaciones

- Arianna-Bertini. Disoluciã N Del Rã©gimen Patrimonial Del MatrimonioDocumento26 páginasArianna-Bertini. Disoluciã N Del Rã©gimen Patrimonial Del MatrimonioeugeniaAún no hay calificaciones

- Solucionario Area e Domingo 5 Set 2021 2Documento27 páginasSolucionario Area e Domingo 5 Set 2021 2Gordo PutoAún no hay calificaciones

- Libro El Proceso PenalDocumento29 páginasLibro El Proceso PenalCesar YañezAún no hay calificaciones

- ADOLESCENCIADocumento9 páginasADOLESCENCIAShirley SunaguaAún no hay calificaciones

- Imitacion de Cristo - Tomas de Kempis PDFDocumento282 páginasImitacion de Cristo - Tomas de Kempis PDFRobinson Tarazona Ortega100% (1)

- 1ų PARCIAL UNIDAD 2Documento5 páginas1ų PARCIAL UNIDAD 2Magaly Sifuentes MorenoAún no hay calificaciones

- Unidad V-Tarea VDocumento6 páginasUnidad V-Tarea VDermys emma Fernandez27100% (1)

- Rap2 - Ev02 Matriz de Requisitos LegalesDocumento2 páginasRap2 - Ev02 Matriz de Requisitos LegalesKaterin CamachoAún no hay calificaciones

- Afis PDFDocumento38 páginasAfis PDFHtebzil NebhAún no hay calificaciones

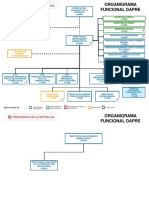

- D de 12 Organigrama Funcional DAPREDocumento10 páginasD de 12 Organigrama Funcional DAPREJulian CorreaAún no hay calificaciones

- FM 42368372 795 2191 1 06012021 095731Documento6 páginasFM 42368372 795 2191 1 06012021 095731parra MedinaAún no hay calificaciones