Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

La Planificacion1

La Planificacion1

Cargado por

Alia Briyith Martinez Medina0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

17 vistas17 páginasDerechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

17 vistas17 páginasLa Planificacion1

La Planificacion1

Cargado por

Alia Briyith Martinez MedinaCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 17

REPBLICA BOLIVARIAN DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD PEDAGGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR

INSTITUTO PEDAGGICO DE CARACAS

SUBPROGRAMA DE MAESTRA EN EDUCACIN

MENCIN: GERENCIA EDUCACIONAL

COHORTE: 2010 -III

LA PLANIFICACIN

AUTORES:

Gmez Javier

Mrquez Ohenis

Mazzotti Meurys

Quintana Domnica

TUTOR: Profesora Claudia Pesca

Caracas, Enero del 2011

HISTORIA DE LA PLANIFICACIN

Para poder comprender el proceso histrico de la Planificacin y que significa

planificar se debe hacer un anlisis sobre como la misma fue la pieza clave ms

importante para la organizacin de las culturas antiguas; cabe destacar que todava no

se conoca con este nombre (planificacin), pero sin embargo se utilizaba; se puede

notar como los Egipcios realizaban grandes pirmides, empleando tecnologa

avanzada para su poca., en dichas construcciones, para una sola para una sola

pirmide se utilizaron ms de 100 mil personas durante veinte aos. Adems de esto

preparaban a sus faraones para que fuesen capaces de planificar, organizar y

controlar a esos trabajadores en la construccin de sus monumentos.

Adems contaban con una economa muy organizada y planificada, sistema

administrativo bastante amplio. Debido a los medios de comunicacin martima y

fluvial, as como el uso colectivo de la tierra, en consecuencia de lo antes expuesto

fue necesario que todos los servicios y bienes fueran administrados de manera pblica

y colectiva, a travs del gran poder del gobierno central.

Se debe mencionar a la cultura Babilnica, la cual tena como principios

fundamentales la Ley y Justicia; la justicia era administrada por los tribunales, cada

uno de los cuales tena entre uno y cuatro jueces. Los ancianos de una ciudad

frecuentemente formaban un tribunal. Los jueces no podan revocar sus decisiones

por ninguna razn, aunque podan dirigirse apelaciones contra sus veredictos ante el

rey.

Para asegurar sus instituciones legales, administrativas y econmicas funcionarn

perfectamente, los babilonios utilizaban el sistema de escritura cuneiforme formal, el

plan de estudios consista principalmente en copiar y memorizar ambos libros de

textos y los diccionarios sumero-babilonicos que contenan largas listas de palabras y

frases, incluidos los nombres de rboles, animales, pjaros, insectos, pases, ciudades,

pueblos y minerales, as como una gran diversa coleccin de tablas matemticas y

problemas.

Sun Tzu (siglo IV a.c.) indicaba que El general se debe estar seguro de poder

explotar la situacin en su provecho, segn exijan las circunstancias. No est

vinculado am procedimientos predeterminados.

Ms tarde Nicols Maquiavelo en sus escritos hace referencia a los principios en

los cuales que se basa un Estado Ideal y los medios para mantenerlos. Su obra El

prncipe (1532), describe el mtodo por el cual un gobernante puede adquirir y

mantener el poder poltico; aseveraba que el gobernante debera preocuparse

solamente del poder y rodearse de aquellos que le garantizaran el xito en sus

actuaciones polticas. Tambin afirma que es de vital importancia la planificacin

para la realizacin de un buen Gobierno.

La revolucin industrial (siglos XVIII XIX) al darse el cambio drstico de la

mano de obra de la mquina; y crendose y aumentando cada da ms la demanda, se

inicia la produccin en masa; en consecuencia se necesitaba mucho ms mano de

obra, la cual tena que adiestrarse y dirigirse; se haca cada vez ms la planeacin de

la Administracin compleja y exigente. Dando origen al estudio de la problemtica.

Frederick Wislow Taylor (1856 1915), basa su filosofa en cuatro principios

bsicos:

1.- Principio de planeacin: sustituir el criterio individual de obrero, la improvisacin

y la actuacin emprica en el trabajo por mtodos basados en procedimientos

cientficos. Cambiar la improvisacin por la ciencia mediante la planeacin del

mtodo.

2.-Principio de preparacin: seleccionar cientficamente los trabajadores de acuerdo

con sus aptitudes, prepararlos y entrenarlos para que produzcan ms y mejor, de

acuerdo con el mtodo planeado. Adems de la preparacin de la fuerza laboral. Se

debe prepara tambin las mquinas y los equipos de produccin, as como la

distribucin fsica y la disposicin racional de las herramientas y los materiales.

3.-Principio de control: Controlar el trabajo para certificar que se ejecute de acuerdo

con las normas establecidas y segn el plan previsto. La gerencia tiene que cooperar

con los trabajadores para la ejecucin sea la mejor posible.

4.-Principio de ejecucin: Distribuir de manera distinta las funciones y las

responsabilidades para que la ejecucin del trabajo sea ms disciplinada.

Para Taylor era muy importante la realizacin de planes de empresas, ya que as se

poda lograr la armona y la cooperacin; y por ltimo evaluar el rendimiento de la

produccin.

Henry Metcalfe (1886), se deba planificar las rdenes de fabricacin, y las rdenes

acompaaban al material a elaborar. Adems de obtener informacin completa sobre

costes de operaciones, poda controlar el acceso al trabajo y materiales. Las fichas o

formularios servan adems para el clculo de los salarios multiplicando las horas

efectivas de trabajo por determinados coeficientes de remuneracin horaria. Todos

los costes salariales eran costes puros. No era posible pues remunerar por rendimiento

efectivo o por productividad.

Henry Fayol (1841 1925)

Para Fayol era muy importante la Unidad de la direccin, la cual indicaba que las

operaciones de la organizacin con el mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo

gerente y con un solo plan; afirmaba que prever es escrutar el porvenir y

confeccionar el programa de accin.

Giordani J, (1996). Afirmaba que la planificacin aparece histricamente con el

nacimiento de la Unin Sovitica.

Ya que se logra cubrir las necesidades de los habitantes de dicho pas, proporciones

equitativas para cada uno de los habitantes de la nacin; as pues se forma un enlace

entre la planificacin y el mercado.

Luego de la primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial; los Estados se

hacen cada vez ms necesitados y dependientes de una planificacin eficaz para

poder combatir tanto con el enemigo y las consecuencias econmicas negativas que

traeran como consecuencia los gastos de la Guerra.

PLANIFICACIN EN VENEZUELA

Venezuela no escapa a este sistema de organizacin, aunque su proceso es lento y

paulatino. Es as que para la poca del gobierno de Juan Vicente Gmez (1908

1935), donde la poltica de Estado era coercitiva, militarizante, personalista y

centralizada en el poder. El pas se transforma de agrcola a exportador de

hidrocarburos, las divisas comienzan a ingresar al pas en la dcada de los 30, pero el

modelo de sustitucin de divisas se ve paralizado, cosa que no ocurri en otros pases

de Amrica Latina donde se fue implementando dicho sistema.

En el mandato de Eleazar Lpez Contreras se dan algunos cambios polticos e

institucionales que es importante mencionar como antecedentes de la planificacin en

Venezuela.

En septiembre de 1939 se separa el ala Marxista del Partido Democrtico Nacional

(PDN) al redactarse la tesis poltica y el problema, adems se realiza un diagnstico

de la situacin nacional, para lo cual se propone, modificar el sistema bancario y

fiscal, planificar de forma racional la necesidad de un cambio planificado de la

economa nacional.

Para el mandato de Isaas Medina Angarita (28-04-1941 al 18-10-1945), se

consolida el mercado de divisas, se crea el Banco Central de Venezuela, se instala la

Junta de Fomento de la Produccin, se establece el impuesto sobre la renta,

promulgacin de la Ley de reforma agraria (nunca llego a practicarse), se reforma la

Ley de Hidrocarburos de 1938, obtencin de mayores beneficios por parte del Estado,

prolongacin de las concesiones petroleras por 40 aos.

Con el ingreso petrolero el gobierno crea una infraestructura como actividad que

seala la aparicin de un mercado interno, se destina parte de ese dinero al sector

construccin, lo que incide en la migracin de las zonas rurales, a las zonas urbanas.

Al difundirse el ingreso petrolero se destina una parte, al ingreso familiar, lo que

incide en la expansin de ciertos sectores, medios que van a participar posteriormente

en la vida poltica y social del pas.

Se implementa el modelo productivo de sustitucin de importacin, lo que

conduce a la transnacionalizacin de la economa y la conformacin del mercado

interno, lo que trae como consecuencia la movilizacin social, el consumismo, lo que

a su vez viene a modificar valores y comportamientos.

Los sectores nacionales se dedican a la construccin y al comercio importador,

quedando de un lado el sector agrcola y artesanal. Comienzan los movimientos

polticos a actuar y estos son los que tendrn protagonismo, luego de la coyuntura de

1958. Estos elementos van a influir en el proceso de planificacin.

En el perodo de gobierno de Rmulo Betancourt, aunque fue breve, se realizaron

varias acciones que se deben destacar, entre ellas:

.- Se desarrolla una poltica de no ms concesiones

.-Mayor poder adquisitivo por la demanda petrolera

.-se crea el Consejo Nacional de Urbanismo (1946)

.-Se elabora un plan preliminar de vialidad, un plan mnimo de produccin agrcola

(un plan de irrigacin) y se da inicio a los planes reguladores en las ciudades.

.-Se elabora el 1er Plan Nacional de electrificacin.

Perodo de Marcos Prez Jimnez, gracias al aumento del ingreso petrolero se tiene

una nueva fase de expansin.

.-Aumenta la construccin

:-Crece el mercado interno

.-Se establece la poltica de riego(Sistema del estado Gurico) y orientacin al campo

a travs de la colonizacin agrcola.

.-Se presentan dos situaciones, una interna y otra externa, que van a afectar al pas.

Giordani J, (1996). Establece que se consolida el rgimen poltico del pas,

fortaleciendo a los grupos privados de poder, se expande el aparato burocrtico como

una salida para satisfacer la movilidad y desequilibrio de ciertas capas de poblacin.

Con el paso de los aos 50 el pas externamente se observa estable a nivel de la

industria petrolera: est por finalizar la llamada reconstruccin europea e igualmente

termina el conflicto con Corea. En 1956 se dan nuevas concesiones petroleras para

salir del estancamiento. Luego aparece la crisis del canal de Suez.

Se produce un debilitamiento interno por el poco apoyo de los grupos de poder y

el aumento de la resistencia de la fuerza organizada.

En 1955, se crea la Oficina de Estudios Especiales de la Presidencia de la

Repblica, la cual no cumple el papel para la cual fue creada, sino para intereses

creados de los grupos del gobierno, es decir no hubo una real transformacin.

Giordani J, (1996). Afirma que para dicho perodo, la planificacin como

instrumento de gobierno, no aparece como necesaria. Ello no solo desde el punto de

vista poltico y social, sino adems como racionalizador en el mbito econmico,

donde permanece presente como salvaguarda la entrega de recursos naturales no

renovables: petrleo, hierro, aluminio.

Luego de realizar un breve paseo por la historia de la planificacin en general, es

momento de conceptualizarla, pues se le ha mencionado en mltiples oportunidades,

pero qu es realmente la planificacin?

A continuacin se mencionaran varias definiciones que puedan sustentar este

informe y que a su vez nos faciliten una mayor comprensin del mismo.

La planificacin segn Ahumada J, (1966) es un proceso de seleccin y eleccin

entre cursos alternativos de accin, con vistas a la asignacin de recursos escasos, con

el fin de obtener objetivos especficos sobre la base de un diagnstico preliminar que

cubre todos los factores relevantes que pueden ser identificados.

Para Ahumada J, (1966) La planificacin o programacin es una metodologa

para la toma de decisiones. Toda decisin envuelve una eleccin de alternativas, por

tanto, podemos decir que se trata de una metodologa para escoger alternativas

De los conceptos antes expuestos se desprende entonces que la planificacin es

tica y polticamente neutra, es decir no es buena, ni es mala, va a depender del

contexto donde se utilice. Siguiendo el mismo orden de ideas, referente a la

conceptualizacin de algunas palabras claves utilizadas en este informe,

consideramos importante definir gobierno, estado, gobernabilidad y ejecutivo,

palabras que han sido y sern utilizadas a lo largo del trabajo y que adems tienen

mucha relacin con la planificacin.

El Estado es pues, la unidad poltica administrativa que rige a un territorio sobre el

que ejerce su poder, somete a sus habitantes a su autoridad.

Gobierno en sentido estricto, habitualmente se entiende por tal al rgano(que

puede estar formado por un Presidente o Primer Ministro y un nmero variable de

Ministros) al que la Constitucin o la norma fundamental de un Estado atribuye la

funcin o poder ejecutivo y que ejerce el poder poltico sobre una sociedad.

Se puede entender a la Gobernabilidad como la situacin en la que concurren un

conjunto de condiciones favorables para la eleccin de gobierno que se sitan en su

entorno o son intrnsecas.

El Poder Ejecutivo es una de las facultades y funciones primordiales del Estado(

junto con la legislativa y la judicial), consiste en dictar y hacer cumplir las leyes que

suele aprobar el gobierno o el propio jefe de estado.

Posterior a la realizacin de una breve resea histrica de los primeros pasos de la

planificacin, de su conceptualizacin o definicin y de los elementos que

caracterizan al proceso de planificacin en diferentes periodos de la formacin social

venezolana, se puede establecer que es a partir del ao 1958 donde existe un punto y

a aparte con el pasado, pues se crea el sistema de Coordinacin y Planificacin segn

Decreto N 492 del 30.12.1958. Es entonces cuando se inicia la llamada etapa

institucional de la planificacin, la creacin de dicho sistema trae consigo el

estancamiento a nivel econmico, producto de la demanda petrolera, el paso del

rgimen dictatorial a democrtico representativo, y cambios a nivel social. A escala

internacional la insercin de la planificacin en la conducta de los diferentes

gobiernos de Amrica Latina es positiva.

A partir de la creacin del Sistema de planificacin, se producen una serie de planes

de mediano plazo en correspondencia cada vez mayor, a medida que pasa el tiempo,

con los periodos constitucionales.

La produccin de dichos planes viene a adaptarse a las necesidades de formulacin de

polticas de los diferentes gobiernos; correspondiendo dicha formulacin a nuevos

equipos de trabajo en las diferentes instancias del mismo sistema de planificacin.

En 1959 se crea un comisionado para Guayana, en 1960 la Corporacin Venezolana

de Guayana. Es en este momento que se inicia la formacin de otros institutos de

diferente ndole en otras regiones, as en 1962 se crea la Comisin Promotora de

Desarrollo de los Andes y en 1964 la Corporacin de los Andes. En 1964 se forma el

Consejo Zuliano de Planificacin y Promocin e igualmente se crea la Fundacin

para el Desarrollo de la Regin Centro Occidental (FUDECO), entre otras, muchas de

las cuales quedaran en el proceso de implementacin, vienen rediscutidas en 1974

cuando se forma una nueva comisin para analizar el sistema de planificacin.

Es as como en 1958 se crea CORDIPLAN, organismo encargado de asesorar al

Presidente de la republica, al Consejo de Ministros y a los dems centros de decisin

de la estrategia del desarrollo econmico social del pas, promoviendo para tal efecto

los planes, polticas y proyectos nacionales compatibles con esta estrategia,

facilitando al mismo tiempo la indispensable coordinacin entre las organizaciones

relevantes para su ejecucin.

Dicho organismo tena como funcin primordial proponer y actualizar

permanentemente las estrategias y planes de desarrollo de la Nacin y las polticas

sociales y econmicas correspondientes.

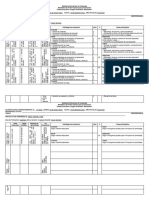

Los objetivos de los primeros cuatro planes de Venezuela fueron:

I PLAN (1960 1964) MEDIDAS

.-ptimo aprovechamiento de los

recursos Humanos y materiales.

.-Aceleracin del proceso de

independencia

Petrolero con una mayor diversificacin

de

La economa, especialmente en los

sectores

.-Reforma de la maquinaria

administrativa

.-Economa productora permanente

.- Distribucin equitativa del ingreso

.-Especial nfasis en la reforma agraria y

la industrial

Industrial-agrcola

II PLAN (1936- 1966)

.-Pleno empleo

.-Distribucin equitativa de las riquezas

.-Independencia econmica

.-Diversificacin de la economa

.-Siembra petrolera

.-Estmulo a la iniciativa privada

.-Sustitucin de importaciones

.-Aceleracin de la reforma agraria.-

Aumento de la produccin agrcola

III PLAN (1965- 1966)

.-Independencia progresista de la

economa frente al petrleo

.-Incremento acelerado de la produccin

.-Impulso a las obras de capital social

bsico

.-Promocin de nuevos renglones de

exportacin

.-Mejorar y racionalizar los mecanismos

del sector privado

.-modificacin del sistema tributario.

IV PLAN(1970-1974)

.-Diversificacin de la estructura

productiva

.-Incrementar la productividad

.-Aumentar las unidades de produccin

.-mantener el nivel de vida de la

poblacin

.-Aumentar la exportacin de productos

primarios

.-Crear un sector manufacturero

exportador.

.-Apertura al exterior

Este plan persegua la disminucin de la dependencia del petrleo, generar

empleo, fomentar la industrializacin, redistribuir los ingresos y mejorar el nivel de

vida Cmo? Fomentando la reduccin de la importancia del petrleo a travs del

crecimientos y diversificacin de la economa, disminuyendo el desempleo,

desarrollando l industrializacin, principalmente a travs de la sustitucin de

importaciones, reestructurando el patrn de distribucin de ingreso y lo que generara

una obtencin significativa en las condiciones de vida de la poblacin de forma

ptima. Pero Venezuela presenta una serie de limitaciones que no le van a permitir

cumplir dicho plan a cabalidad, entre ellas: a.-ausencia de estrategias de desarrollo;

b.- falta de sanciones legales del plan; c.-falta de capacitacin del personal que labora

en las diferentes unidades de planificacin, poca reflexin metodolgicas, la premura,

la ausencia de diagnsticos globales y la profundidad, las fallas en la fijacin de

metas, d.-el mbito social.

Cabe destacar que para este periodo hubo aspectos positivos que surgen de la

planificacin, en primer lugar se da un cierto proceso de institucionalizacin a partir

de 1958, se establece un sistema de planificacin, se reconoce la necesidad de su

aplicacin en los trminos en que ella sea vlida y se intenta implementar en la

administracin central y en algunos rganos e institutos del sector pblico.

Se crea la conciencia de la utilidad de la planificacin, como recurso para lograr

una mejor accin por parte del Estado. Por otro lado, se alcanza en determinados

sectores un mejor conocimiento de la realidad econmica y social y de los recursos

que se tienen a disposicin.

De los aspectos antes mencionados se pueden buscar las limitaciones y

posibilidades de la planificacin en el mbito de una informacin social especfica y

muy particular como ha sido sta Venezuela para el perodo de 1973 y para la

formulacin del V Plan de la Nacin.

LA COYUNTURA DE 1973

.-Para este perodo aumenta el precio del dlar.

.-Se propone la reestructuracin del Sistema Nacional de Planificacin.

.-Se intenta abrir nuevas fronteras a travs de las relaciones bilaterales y

especialmente a nivel sub-regional con la reactivacin e ingreso de Venezuela en el

Pacto Andino.

.-El aumento de los ingresos., permite acumular para luego distribuir los recursos

hacia fines sociales.

.-El sector extranjero proveer de tecnologa dada la mayor complejidad de la nueva

etapa sustitutiva.

.-El sector privado ser participe de los sectores productivos ms rentables para la

poca.

.-Y el sector pblico, adems de distribuir el ingreso petrolero, le tocar producir

servicios y bienes que permitan el proceso privado de acumulacin.

EL V PLAN DE LA NACION 1976-80

Es elegido presidente de la republica Carlos Andrs Prez, el 9 de marzo de 1976

se decreta el V plan de la Nacin, se nacionaliza el hierro, luego el petrleo.

Al asumir el Estado un renovado papel dentro de la sociedad venezolana, al

unsono, diferentes grupos productivos tratan de ocupar nuevos roles dentro de las

posibilidades que el modelo ofrece. El aumento del producto es de tal magnitud, que

si no existen los grupos privados capaces de absorberlo, la dinmica permite la

formacin de otros nuevos. Se intenta modernizar el aparato productivo consolidando

los grupos agrcolas e industriales, pero la malformacin llega a tal punto que se

refuerzan los grupos comerciales, financieros, importadores. La actividad

especulativa crece bajo la ineficiencia y complacencia de la burocracia estatal.

Cuando se realiza el planteamiento estratgico, provoca reacciones en contra por

parte de los grupos de la burguesa local, existe una oposicin al observar solamente

los beneficios a corto plazo. Las medidas tomadas en mayo de 1974, intentan una

cierta redistribucin del ingreso, mejorando en parte las condiciones de vida de

ciertos estratos de la poblacin.

Pero esto no sirve de nada, pues aun si aumenta el costo de la vida y la inflacin

aparece como un problema en una dimensin no conocida por los venezolanos. La

poca visin de los grupos de poder viene superada al comprender dentro del

sustancial aumento de los ingresos petroleros.

Para el ao 1978 se crea CINTERPLAN, lo que significa Centro de estudios e

Investigaciones para el Planeamiento de la Educacin, tiene como objetivo dar apoyo

a los gobiernos de la regin en los esfuerzos que estos realizan para mejorar la

efectividad de sus sistemas educativos.

.-Dar apoyo a CINTERPLAN y a sus investigadores.

.-Identificar y recopilar informacin sobre el planeamiento educativo.

.-Establecer y desarrollar contactos e intercambios con otros organismos afines.

.-Dar acceso a la informacin a usuarios a nivel de postgrado y pregrado

universitarios as como tambin a investigar.

.-Su oficina de informacin para toda la comunidad educativa latinoamericana.

Es importante sealar los organismos centrales auxiliares del sistema de

planificacin, los cuales son: las oficinas Centrales de Presupuesto y Estadstica, la

Oficina nacional de Concentracin. El Instituto Nacional de Administracin para el

Desarrollo, el CONICIT (Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y

Tecnolgicas) y el Consejo Nacional del Ambiente.

La Secretara general Tcnica enva una propuesta estratgica de desarrollo a largo

plazo al Presidente de la republica en Consejo de Ministros, se inicia la elaboracin

de Plan de la nacin (perodos de 5 aos) y la del plan operativo anual del estado (en

corto plazo). En este se debe incluir el presupuesto fiscal anual, deber ser obligatorio

cumplimiento por la administracin pblica y por las empresas en las cuales el estado

sea titular de un nmero de acciones que represente, por lo menos, el 50% del capital

social.

En el ao 1983, especficamente el 26 de marzo es creado IVEPLAN, la cual tena

como objeto contribuir al fortalecimiento de las capacidades de planificacin y

gestin en el marco de la modernizacin del estado venezolano, apoyando los

procesos de descentralizacin de metodologa e instrumentos de planificacin,

gerencia y recursos humanos, segn los lineamientos del plan de la nacin. Es

absorbido luego por el Ministerio del poder popular para la planificacin y

Desarrollo.

Para el ao de 1999 Cordiplan pasa a ser Ministerio de Planificacin y Desarrollo,

decreto Presidencial N 380, Gaceta Oficial N 36.829.

A lo largo de todo este informe se ha realizado una cronologa respecto a la

planificacin a nivel mundial y por ltimo de cmo esta (la planificacin) se ha ido

implementando en Venezuela.

Son muchas las concepciones que se tienen de la planificacin, sin embargo como

se ha mencionado anteriormente la planificacin es un proceso que en muchas

ocasiones se hace hasta inconscientemente, por ejemplo la planificacin de un da

entre otros. A nivel educativo, se puede decir que la planificacin segn Clark y

Peterson (1986) es un proceso previo que anticipa situaciones concretas de

enseanza, tomando en cuenta las necesidades de los formados.

Sera interesante comenzar a desarrollar la planificacin educativa haciendo

referencia a 2 de las 3 teoras que Moncada, Alberto aporta. El autor habla de 2

teoras bsicas que segn l ha colocado limitaciones de todas las herramientas

conceptuales que anteriormente llenaban de tranquilidad y esperanza a la educacin

latinoamericana.

La primera teora es a mayor educacin mayor desarrollo, segn el autor esta

teora es del capital humano, y sostiene que el verdadero tesoro de un pas son las

aptitudes y los esfuerzos de la poblacin existente, por lo cual en este caso se podra

suponer que si las planificaciones educativas se enfocan nica y exclusivamente a la

capacitacin y desarrollo de un individuo se lograra realmente el desarrollo de un

pas, situacin que al juicio de los participantes del informe, no est lejos de la

realidad, eso si teniendo en cuenta que esas personas que se estn formando deben

dirigir sus conocimientos y habilidades en el bienestar del colectivo. Por otra parte se

encuentra la teora a mayor educacin mayor igualdad, segn el autor esta teora

tiene su origen en los ilustradores y es que se pens en ese momento, que al

aumentarse las oportunidades de formacin para cada persona se aumentara tambin

la igualdad entre los mismos, situacin con la que Moncada est en desacuerdo

rotundamente ya que se ha determinado que los gastos en beneficio de la gratuidad

de la educacin no han roto los esquemas de dominacin. El grupo apoya

totalmente la opinin del autor ya que el mejor ejemplo lo tenemos en nuestro pas

donde de un momento a otro las oportunidades se han brindado para todas las

personas y esto lamentablemente no se ha traducido en mejoras ni para la educacin

ni para el pas, si bien es cierto que la educacin es fundamental en un pas y en una

poblacin, tambin es cierto que la buena preparacin o formacin del individuo es

determinante en la ejecucin de diversas actividades.

Ahora bien la planificacin ha pasado de ser un proyecto donde no existe la

flexibilidad a un proyecto orientador y facilitador de la prctica docente, con

caractersticas, niveles y elementos esenciales.

La planificacin segn Gairin (1971) debe abarcar o considerar los siguientes

elementos, los recursos humanos, que estn relacionados con el profesorado, el

estudiantado, los padres y el personal no docente. Los recursos econmicos ya que

segn el autor de ellos depender la ejecucin de diversas actividades colocadas en la

planificacin. Los recursos materiales, que los mismos pueden ser del centro, de uso

y mantenimiento o de seguridad y vigilancia, cada cual segn sea el contenido a

planificar. El tiempo, elemento que es fundamental para evaluar los logros y las

dificultades del estudiante. El espacio refirindose aquel lugar donde se ejecutarn las

actividades, finalmente los contenidos curriculares que no son ms que las diferentes

areas de conocimientos y competencias a lograr por el alumno.

Por su parte los niveles de planificacin didctica segn Daz, J. (2001) se refieren

a las acciones planificadoras que se ejecutan por todos y cada uno de los responsables

de la planificacin. El autor describe los siguientes niveles, el nivel poltico-

administrativo, referido a las orientaciones de facilitan las lneas directrices del

diseo curricular y es realizada por los expertos. El nivel de gestin escolar, que

corresponde a las planificaciones que se realizan en los centros educativos a travs de

los proyectos y en la mayora de los casos se da anualmente y finalmente el nivel de

enseanza que es donde se produce las acciones y elaboracin en el aula en formas

de unidades curriculares.

En cuanto a sus principios, segn el documento del Ministerio del Poder popular

para la educacin http://pnfe003.blogia.com/2008/031106-planificacion-educativa-

en-el-sistema-educativo-bolivariano-documentos-del-mppe.php , en un primer

momento la planificacin debe ser participativo y de integralidad donde todos los que

conforman la comunidad escolar sean protagonistas de cada uno de los logros. Otro

principio es la interculturalidad y equidad es decir tomar en cuenta las caractersticas

individuales y donde haya igualdad de oportunidades, en este sentido sera bastante

interesante opinar que esa igualdad de oportunidades es conveniente cuando se

toman en cuenta las diferencias existentes en cada persona.

Por otra parte se puede decir que segn el documento citado la planificacin debe

poseer las siguientes caractersticas, la misma debe ser flexible, es decir donde se

tomen en cuenta todos los aspectos relevantes para la obtencin de los objetivos, debe

ser sistmica, que responda a la integracin y a la valoracin de los diferentes

espacios y por ultimo debe ser intencionada, es decir enfocada en la obtencin de los

objetivos.

Una vez hecho la descripcin de lo que debera ser una planificacin educativa,

segn los parmetros polticos y sociales, sera interesante preguntarse si estos

principios, caractersticas y elementos, realmente se estn aplicando a la hora de

planificar no solo educativamente, sino socialmente, econmicamente y

culturalmente, partiendo de que la planificacin es un proceso previo al logro de un

objetivo, nos atrevemos a decir que si la planificacin que se practica en nuestro pas,

si es que la hay, fuera tan oportuna como la de nuestra maravillosa teora, no

careceramos de tanta conciencia, humanidad y amor del que hoy lo hacemos.

La planificacin es un proceso fundamental tanto en la educacin como en la

estrategia de un pas, y seguramente si todos desde un principio planificramos en pro

del bienestar colectivo y trabajramos para el cumplimiento de los objetivos

planteados pues, seguramente tendremos una mejor sociedad.

Segn Ahumada, J. (1966)la planificacin es una metodologa para escoger entre

alternativas que se caracteriza porque permite verificar la prioridad, factibilidad y

compatibilidad de los objetivos y permite seleccionar los instrumentos ms

frecuentes.

Se puede entonces establecer que la planificacin es un mtodo, bajo la forma de

proceso, que agiliza la toma de decisiones sobre la realidad del objetivo planificado

con el propsito de alcanzar otra realidad deseada, por medio de la distribucin

racional de recursos, minimizando costos, maximizando beneficios y buscando el

mantenimiento de equilibrios dinmicos entre las fuerzas institucionales que poseen

los recursos, desean poseerlos o se ven afectados por el uso de ellos.

Puede entonces entenderse as la planificacin como un instrumento de gobierno,

como una ley de las justas proporciones del sistema social o tambin como una

actividad que forma parte del proceso en general.

La planificacin desde el punto de vista social va a depender del objetivo para el

cual es utilizado, el mtodo para comprenderla y as poder plantear los elementos de

contenido, que dan a la planificacin su ubicacin en un contexto social determinado,

o su relacin con la problemtica del desarrollo y la orientacin que se tenga, es decir

va a depender de la situacin planteada y de aquellos que la van a aplicar, pues no es

lo mismo el contexto social de Venezuela, al contexto social de Brasil, por ejemplo.

Para Jorge Giordani (1982) entendemos la planificacin como un proceso social

que supone elementos derivados de dos vertientes diferentes una de tipo histrico-

concreto y otra de forma abstracto-formal. Ellas pueden verse solamente separadas en

un esquema, pero en la realidad actan en forma conjunta al querer reconocer la

planificacin en una situacin bien determinada.

En conclusin la planificacin es la herramienta ms utilizada por el hombre desde

tiempos muy lejanos y le ha permitido ir evolucionando en su forma de organizarse

en todos los mbitos de su vida, tanto para el da a da, como para la bsqueda de un

empleo, como para la elaboracin de un informe, entre otras cosas que desarrolla el

ser humano a lo largo de toda su vida.

Sin la planificacin el mundo no estara hoy donde est, es por ello que es un

trasformador social. Tambin es importante sealar que la planificacin, de acuerdo a

la situacin que se presente o a la caracterstica que posea el problema o la situacin

va a ser aplicada de forma estratgica (situacional), normativa o de forma corporativa,

esto quiere decir que la planificacin es diversificada, no es un solo tipo, sino que

existen varios y se pueden utilizar o amoldar de acuerdo al contexto en el cual se vaya

a aplicar.

REFERENCIAS

Ahumada, J. (1966). Notas para una teora general de la planificacin (vol. IV).

Caracas: Cuadernos de la Sociedad venezolana de

planificacin.

Clark y Peterson (1986), Folleto de planificacin docente traducido.

Corredor, J. (1985). La planificacin estratgica. Valencia: Vadell hermanos editores.

Daz, J.(2001). Planificacin y programacin en el mbito educativo. Tesis doctoral.

Disponible:http://www.tesisymonografias.net/caractersticas-de-la-planificacin-

educativa/1/[Consulta:2011,Enero 15]

Gairin, J. (1971). El objetivo de la organizacin escolar. Folleto Educar.

Giordani, J. (1996). La planificacin como proceso social. Maracaibo: Vadell

hermanos editores.

Gonzlez, N.(1993). Anlisis cuantitativos en planificacin educativa: aplicacin de

modelos temticos.

Gonzlez, E. (2007). Venezuela capitalismo de estado reforma y revolucin [libro en

lnea]. Edicin electrnica gratuita. Disponible:www.eumed.net/libros/2007

a/244/[Consulta:2011,Enero 15]

Lozano, A. (s.f.). Estrategia y direccin estratgica [Documento en lnea].

Disponible:

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/planestraarvey.htm/.

[Consulta: 2011, Enero 22]

Molins, M.(1988). Teora de la Planificacin. Caracas: Editorial Comisin de

estudios de postgrado facultad de humanidades y educacin. UCV.

Moncada, A. (1990). Aspectos crticos de la planificacin educacional

latinoamericana. Caracas: Centro Interamericano de Estudios e investigacin para el

Planeamiento de la Educacin.

CRONOGRAMA DE REUNION

Sbado 15 Consulta en Internet

Martes 18 Reunin y consulta de diversos textos en la biblioteca (IPC)

Jueves 20 Reunin y consulta de diversos textos en la biblioteca (IPC)

Ensamblaje del informe.

Sbado 22 Consulta en Internet y culminacin del informe

También podría gustarte

- Unidad de Aprendizaje #08 2 019Documento12 páginasUnidad de Aprendizaje #08 2 019Percy Jando Muñoz RamosAún no hay calificaciones

- Formato Foro Auditoria Operativa 2017-IDocumento2 páginasFormato Foro Auditoria Operativa 2017-Idianacarolinacdr1Aún no hay calificaciones

- Funciones Cognitivas, El RazonamientoDocumento6 páginasFunciones Cognitivas, El RazonamientoYari PovedaAún no hay calificaciones

- Formato Editable para Planeación Aprendizaje Basado en ProblemasDocumento6 páginasFormato Editable para Planeación Aprendizaje Basado en ProblemasalfonsodelhdzAún no hay calificaciones

- Proyecto de Cálculo IntegralDocumento69 páginasProyecto de Cálculo Integralanon_65861267% (6)

- Informe Moral Etica y ValoresDocumento18 páginasInforme Moral Etica y Valoresyzcar50% (2)

- Tarea 3 de Pratica de Gestion Humana LLDocumento12 páginasTarea 3 de Pratica de Gestion Humana LLyessiAún no hay calificaciones

- ACTIVIDAD 3 TrabajoDocumento4 páginasACTIVIDAD 3 TrabajoXiomara AlvaránAún no hay calificaciones

- Competencia Entre Las NacionesDocumento2 páginasCompetencia Entre Las NacionesGeovannyMartinezAún no hay calificaciones

- Servicio ComunitarioDocumento70 páginasServicio ComunitarioRafael Pérez50% (2)

- Libertad y Creatividad en La Educacion Capitulo 8Documento4 páginasLibertad y Creatividad en La Educacion Capitulo 8Sol FariasAún no hay calificaciones

- M3 Tema 2. Material I Mult y CreatividadDocumento6 páginasM3 Tema 2. Material I Mult y CreatividadcperezmalAún no hay calificaciones

- Guia 1 Matematicas GDocumento11 páginasGuia 1 Matematicas GEVA RODRIGUEZAún no hay calificaciones

- Capítulo 6 - Delval PDFDocumento8 páginasCapítulo 6 - Delval PDFLulett RuizAún no hay calificaciones

- 02183P01 Programa 2018 de Filosofía Especial de La Ciencia (Gentile) (1 Cuatrimestre)Documento8 páginas02183P01 Programa 2018 de Filosofía Especial de La Ciencia (Gentile) (1 Cuatrimestre)xaviergeorgeAún no hay calificaciones

- Cuestionario 1Documento6 páginasCuestionario 1Oñate JoseAún no hay calificaciones

- Criterios Evaluación 4º AcadémicasDocumento4 páginasCriterios Evaluación 4º AcadémicasAntonio José Florentino PinoAún no hay calificaciones

- Repaso A-T (Grupo)Documento3 páginasRepaso A-T (Grupo)Raul MachucaAún no hay calificaciones

- Emprendimiento30 01 2021Documento19 páginasEmprendimiento30 01 2021Ra GuAún no hay calificaciones

- Consecuencias Actuales Del Uso de Dispositivos Móviles Sin Supervisión Adulta en Infantes de Edad Preescolar en MéxicoDocumento6 páginasConsecuencias Actuales Del Uso de Dispositivos Móviles Sin Supervisión Adulta en Infantes de Edad Preescolar en MéxicoHéctor EmegeAún no hay calificaciones

- 6o Bas U III IV CuadernilloDocumento212 páginas6o Bas U III IV CuadernillojakinacarateAún no hay calificaciones

- Sesion 1 Guia Competencia ComunicativasDocumento13 páginasSesion 1 Guia Competencia ComunicativasLucero ur 18Aún no hay calificaciones

- Tres Temas - Roberto MurilloDocumento106 páginasTres Temas - Roberto MurilloCamila Torres MoralesAún no hay calificaciones

- Unidad Educativa Evangélico "Cristo Rey" Evaluación Secundaria Comunitaria Productiva NOMBRES Y APELLIDOS: AREA: Curso: FechaDocumento5 páginasUnidad Educativa Evangélico "Cristo Rey" Evaluación Secundaria Comunitaria Productiva NOMBRES Y APELLIDOS: AREA: Curso: FechaJoseAún no hay calificaciones

- Guia 10 CuartoDocumento13 páginasGuia 10 CuartoConstructora M&VAún no hay calificaciones

- Antiguedad Docente Bonificacion Tramitacion y Reclamos 2Documento4 páginasAntiguedad Docente Bonificacion Tramitacion y Reclamos 2Ignatius MariaeAún no hay calificaciones

- Metodo de Instruccion MilitarDocumento169 páginasMetodo de Instruccion MilitarPablo ChuquinAún no hay calificaciones

- Planificación Castellano 4to AñoDocumento3 páginasPlanificación Castellano 4to Añooa smAún no hay calificaciones

- Sentido Del Estudio de Música Popular - OchoaDocumento15 páginasSentido Del Estudio de Música Popular - OchoaSebastian UranAún no hay calificaciones

- Aplicacion de ParadigmasDocumento12 páginasAplicacion de Paradigmasjenny floresAún no hay calificaciones