Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Diapola-Identidades y Sujetos-Representaciones Ante La Crisis 2001

Diapola-Identidades y Sujetos-Representaciones Ante La Crisis 2001

Cargado por

mariano0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

18 vistas10 páginasTítulo original

Diapola-identidades y Sujetos-representaciones Ante La Crisis 2001

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

18 vistas10 páginasDiapola-Identidades y Sujetos-Representaciones Ante La Crisis 2001

Diapola-Identidades y Sujetos-Representaciones Ante La Crisis 2001

Cargado por

marianoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 10

Cuartas Jornadas de Investigacin en Antropologa Social, 2006

SEANSO -ICA - FFyL - UBA - ISSN 1850-1834

766

Identidades y sujetos: Representaciones, significaciones y

referencias respecto a la crisis argentina del 2001

Esteban Marcos Dipaola

Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA Conicet

estebandip@yahoo.com.ar

INTRODUCCIN

Cules son los significados o las significaciones dadas cuando se habla de crisis en la Argentina?

Cmo significa la propia sociedad su particular hablar de la crisis? Cules son sus referencias? Pienso que

habra que indagar no slo en los hechos, sino ms an, en las impresiones que llevan a colegir y reflexionar

sobre un perodo dado como de crisis. O sea, preguntarnos en nuestro orden del decir a qu nos referimos

con crisis. Y desde ah, empezar a interrogarnos sobre aquellos significados con los cuales hablamos sobre

la crisis en la Argentina del 2001. No s si es posible dar respuestas adecuadas en todo su detalle a esta serie

de cuestiones, pero el inters es hacer una cierta aproximacin, la cual tendr como objetivo iniciar el

planteamiento del problema. Y dicha aproximacin, pretendo realizarla desde un lugar que, an su referen-

cia, no deja de ser estructural, a saber, los sujetos. Nosotros mismos: quines somos en esta crisis?

1

I

Procuramos, entonces, llevar a cabo una mnima exposicin que nunca pretenderemos llevar ms

all de lo estrictamente hipottico, sobre lo que podramos denominar como las principales causas histri-

cas, que se pueden concebir como de carcter necesario, aunque no suficiente, del estado de cosas de la

sociedad argentina hacia el principio de la presente dcada, en sus diferentes niveles poltico, econmico y

social. En virtud de ello, nos aproximaremos con un abordaje metodolgico que, en parte producto de la

brevedad del trabajo pero principalmente porque no es el tema del mismo, buscar desprenderse aunque

nunca totalmente, por supuesto- de la bibliografa sobre el tema, y se centrar en el anlisis de fragmentos

de una serie de entrevistas realizadas a diferentes ciudadanos de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, y

del conubarno bonaerense, en el perodo que va de mayo a agosto del 2002, con el propsito de relacionar

los argumentos que nosotros intentaremos exponer y explicar con la propia identificacin que de las causas

histricas de la crisis se desprende de lo dicho y significado por los mismos entrevistados.

De esta manera, por qu tomar como hilo conductor la pregunta ya citada en la introduccin, pues

simplemente porque en aquello que entendemos como un proceso de identificacin de las causas histricas

de la crisis, nos parece, se estara conformando tambin no slo una visin del carcter de las cosas, sino

que adems, y a esto particularmente nos interesa referirnos, se constituira el propio lugar desde dnde el

sujeto se posiciona o se ubica frente a la realidad y, a su vez, desde el cual desarrolla su visin. Por ello,

quines somos en esta crisis? En primera instancia, somos los sujetos constituidos por los propios domi-

nios socio-histricos, los que, a su vez, nos han hecho derivar de una forma determinada y no otra, en la

situacin actual. Pero adems somos los que constantemente asumimos premisas y aseveraciones valorativas

sobre esa realidad, los que diariamente adjudicamos, cambiamos y volvemos a adjudicar un nuevo nombre,

que en ocasiones se repite, en otras no, (ya lo veremos al detallar algunos extractos de las entrevistas) a una

Cuartas Jornadas de Investigacin en Antropologa Social, 2006, ISSN 1850-1834

767

Argentina que apareca por aquellos aos cada vez ms fragmentada e impredecible.

2

Somos, de una vez,

los que nos movemos continuamente de lo simblico a lo histrico, o a su inversa, procurando crear un

poco de sentido entre tanto caos.

En definitiva, entendemos a la identidad en tanto relacional (Jameson, F., 1989); y si esto es as, si la

constitucin del sujeto es en relacin con otro, en un marco que ordena y organiza las prcticas sociales,

determinando, en cierto modo, lo que deberamos denominar el orden cotidiano moral de esa relacin,

entonces, por fin, cualquier identificacin an subjetiva de las causas de la crisis, no deja de ser por ello una

referencia al orden normativo social en el cual esos sujetos se constituyen. Es decir, en esa identificacin de

las causas de la crisis por parte de los sujetos, hay, por un lado, un orden de exposicin de las referencias y

significaciones, pero tambin, por otro, un orden de imposicin, en donde la estructura simblica de las

relaciones, en tanto axiologa de la comunidad, instituye las preformaciones valorativas desde las cuales las

referencias y significaciones se realizan.

En correspondencia con lo anterior, y en el marco de nuestro abordaje metodolgico del problema,

hemos decidido desarrollar una tipologa que nos permita incluir esas diferentes, o no tanto, expresiones de

identificacin de las causas histricas de la crisis del perodo en cuestin; en dicha tipologa se ha procedido

a la construccin de dos tipos sumamente interdependientes aunque diferenciados: la identificacin hist-

rica y la identificacin simblica de las causas de la crisis.

Se podr apreciar entonces, y de acuerdo a lo hasta aqu esbozado que la pretensin de articular lo

histrico y lo simblico surge de y contiene la intencin de explorar sobre las dimensiones de una crisis que

adquiere significados diversos no slo a nivel de los individuos, sino tambin a un cierto nivel social general

mucho ms amplio. La historia argentina, como, suponemos, toda historia particular de una nacin, se

halla plagada de contradicciones, aciertos y equvocos, hechos y proyectos, en definitiva, que han ido

construyendo aquello que se denomina una identidad social y nacional, identidad que determina en la

actualidad nuestros usos y costumbres, nuestras prcticas sociales y, ms importante an, nuestra vincula-

cin ontolgica y axiolgica con la realidad. Realidad, al fin, en la que median smbolos, expresiones y

limitaciones culturales, que cimientan la red sobre la cual conformamos nuestras relaciones con el mundo,

con las cosas y con los otros.

Por todo esto, es que el inters est puesto en hacer referencia a una identificacin simblica y a una

identificacin histrica de las causas de la crisis; y, habindose ya expresado nuestro marco de trabajo y

exploracin, parece necesario desarrollar, aunque ms no sea en sus trminos mnimos, lo que se pretende

enunciar con los conceptos de la tipologa anunciada.

II

En principio, debe aclararse que la definicin que aqu es presentada tiene un grado de relacin, y, en

cierta medida, se apoya en la distincin que ya hiciera Jacques Lacan en lo concerniente a lo Real, lo

Imaginario y lo Simblico. An as, debe quedar lo suficientemente claro, que la referencia a Lacan ser

tomada solamente como una base terica y, por supuesto, provisoria y no necesariamente se realizar un

seguimiento lineal y estricto sobre la misma.

Pues bien, en lo que refiere al asunto de este trabajo, de los conceptos empleados por el mayor

precursor del psicoanlisis en Francia, es precisamente el de lo Simblico el de mayor utilidad para los fines

de nuestra exposicin, pero tambin, aunque quizs los son en menor medida, el de lo Imaginario y el de lo

Real.

Con todo esto, y siguiendo a J. Lacan, definiremos lo Real como aquello que es imposible de cono-

cer, y donde imposible de conocer significa precisamente que no hay posibilidad alguna de imaginarlo o de

simbolizarlo (o conceptualizarlo), es decir, lo que no podemos representar ni mediante imgenes ni me-

diante smbolos. Lo Imaginario y lo Simblico son entonces acercamientos a lo real, pero sin llegar a

768

Grupo 6: Procesos de resistencia, movimientos sociales y accin estatal

alcanzarlo nunca. Como dice Jameson: lo Real es la historia misma. (Jameson, 1995: 16).

Por su parte, lo Simblico, siempre en sintona con las argumentaciones de Lacan, no es ms que la

cultura transmitida a travs del lenguaje. Pero lo que nos interesa aqu, producto de su utilidad para el

anlisis que se intenta llevar a cabo en este artculo, es el concepto de falta. Este ltimo es un concepto

central en Lacan, que a nuestro modo de ver permite articular lo Real por un lado, con lo Imaginario y lo

Simblico por el otro. Si decimos que no podemos conocer lo Real, sino solamente una imagen, debe ser

porque a lo Real, o bien le hemos agregado algo, o bien le hemos quitado algo. La falta se constituye

concretamente cuando a lo Real le agregamos algo que no tiene, y por lo tanto en estas condiciones a lo

Real siempre le faltar algo.

Ya se ver, a medida que se avance en la lectura, de qu manera, este ltimo concepto se convierte en

esencial para el anlisis.

Pero ahora, ya expuestos los fundamentos principales sobre los que se basar nuestra exposicin,

resta, al fin, dar nuestra propia definicin sobre qu entendemos por Identificacin histrica e Identifica-

cin simblica.

Cuando hacemos alusin a una Identificacin histrica de las causas de la crisis, nos referimos al

simple hecho fctico, al momento, o lo que denomino punto circunstancial del acontecer histrico que se

podra identificar como el comienzo de lo que se ha denominado como la crisis en la argentina.

3

Por lo que

respecta a la Identificacin Simblica de las causas de la crisis, la cuestin se presenta un tanto ms comple-

ja, debido a que la referencia es ahora al agregado que efecta el actor social sobre lo que se entiende por

identificacin histrica. Es decir, se est tomando el aporte que el individuo hace producto de su posicin

valorativa ante la realidad (su quin es en esta crisis), no como una visin particular de las cosas, sino en su

actitud prctica de juzgar, nombrar, simbolizar a la realidad que, tal como ya dijimos, es la que lo constitu-

ye a l, en tanto sujeto y por sobre todo, en tanto sujeto relacional.

III

En la situacin que afront la sociedad argentina en aquellos aos (para nada lejanos), la historia

misma pareci perder su necesidad de orden; ya sea desde los medios de comunicacin, desde los propios

mbitos acadmicos o en sencillas charlas de caf, las alusiones, comparaciones y/o explicaciones de la crisis

eran mltiples y variadas. Todos hemos escuchado alguna vez la, parecera, inevitable comparacin de la

crisis del 2001 con la ya vivida en los aos 30, en ciertos casos, como si la historia fuera la misma, como si

los sujetos involucrados fueran idnticos en una y otra poca. As, el modo de referenciar, significar y

expresar la historia misma de nuestro pas se nos present como catico o carente de contenido estricto.

Slo pareca posible escaparse por aquel lugar comn de: las circunstancias me superan Y as, las

explicaciones o la necesidad de tales, se volva cada vez ms urgente. Pareca imprescindible redefinir la

situacin, en otros trminos volver a encontrar nuestro lugar de sujeto. Pero ello en ningn modo pudo ni

hubiera podido ser por la crisis misma, quiero decir, no todo era, es ni debe ser explicado por la crisis en s.

Y me parece que en esto se encierra una de las razones principales de este trabajo, no explicar la crisis, sino

sus causas, y no explicar a stas por la crisis misma sino por los sujetos, por su configuracin y posiciona-

miento dentro de de esa crisis y dentro del orden normativo de accin que apareca singularmente cuestio-

nado por esa crisis. En este sentido, quizs, algunas palabras de Z. Bauman puedan ayudarnos a compren-

der mejor lo que buscamos decir: La tarea ya no consiste en explicar la crisis mediante el anlisis y la

identificacin de los factores peculiares que producen estados extraordinarios dentro de sistemas regulados

normativamente (...) la tarea es construir una teora del ser-humano-en-el-mundo (...) [tarea] que haga

innecesaria la existencia de una teora de la crisis especial. (Bauman, 2001:161).

Con todo lo hasta aqu ya presupuesto, es menester ahora, hacer referencia en primera instancia a la

atribucin que aqu entendemos y denominamos como puramente histrica que dan los actores a las

causas de la crisis.

Cuartas Jornadas de Investigacin en Antropologa Social, 2006, ISSN 1850-1834

769

Entre los entrevistados se pudo observar que ante la pregunta sobre la identificacin de un momento

histrico, es decir, ese punto circunstancial en el que se habra gestado el proceso que deriv en las circuns-

tancias crticas del principio del presente lustro, relacionaban y afrontaban ste, ms all de la poca en que

cada uno lo ubicara, con y desde un nivel econmico y en menor medida poltico o social, por lo que si nos

detuviramos y sacramos conclusiones solamente a partir de ello, por simple inferencia sera fcil deducir

que los diferentes actores vean y asimilaban aquella crisis, esencialmente, como crisis econmica -aunque

no hubiera un desentendimiento de las consecuencias polticas y sociales que ello acarrea-. Pero esto no es

tan as, o no lo es tan definitivamente, pues al indagar ms profundamente sobre las condiciones propias de

nuestro presente (o el presente que transcurra en aquellos aos que se hicieron las entrevistas), los entrevis-

tados adjudicaban en ese tiempo el dote de problema mayor que sufra la Argentina al tema de la inseguri-

dad.

4

Obviamente que hay una relacin ms que estrecha entre lo que aconteca en el nivel econmico con

lo que se entenda en ese momento como el problema de la inseguridad, pero an as, al menos a primera

vista, parecera hallarse un desfasaje entre las diferentes respuestas dadas por los distintos entrevistados. As

nos dice Mara, una jubilada de 74 aos de GBA: E- Cmo describira la situacin de la Argentina actual?

R- Yo creo que no voy a ser ms o menos de lo que opinan todos. Es...horrible, sobre todo la inseguridad. Que

predomina ms que la situacin econmica yo creo.

Y nos sigue diciendo acerca del momento histrico en que comenz a originarse el proceso que

deriv en la situacin de crisis, E- Y en qu momento histrico cree que empez a gestarse esta situacin? R-

Y...despus en el ao setenta y pico, en la poca de Martnez de Hoz, que empez la... que empez con el

Rodrgazo, que empez la inflacin....nosotros ya nos habamos puesto con otro negocio, de regalos. Ah pudimos

salvarnos porque haba suficiente mercadera y la gente no te llevaba uno, deme dos, deme tres (...) la gente

compraba porque haba trabajo todava, y haba plata en consecuencia. Y entonces, pero a partir del ao 75, 76,

ah ya fue (hace con la mano un gesto de cada).

Si bien es necesario establecer una cierta relacin entre ambas afirmaciones, sin embargo, los niveles

en que se desarrolla cada respuesta son claramente diferentes. Pero ms all de esto, el anlisis de las

entrevistas siempre sugiere que el proceso crtico que nos impuls hacia las condiciones de esos aos es

netamente econmico; de esta manera la crisis se presentaba vinculada a un definido matiz econmico que

conocidos indicadores de pobreza, desocupacin e indigencia hacan por dems evidente. Pero siguiendo

lo comentado por la mayora de los entrevistados, se adjudicaba esa declinacin de la economa nacional al

proceso que empez a darse a partir del ao 76. Como es sabido por esos aos los cambios llevados a cabo

en la economa con la imposicin del modelo neoliberal, provocaron, a su vez, una mutacin de altsimo

grado en el orden de lo social, lo poltico y tambin de lo histrico. El modelo desarrollista, instaurado

desde la poca de la presidencia de Arturo Frondizi, ya haca bastante tiempo que haba empezado a ceder

ante la prepotencia del discurso y la fuerza del neoliberalismo. El discurso nico, tan propio de la dcada de

los noventa, enmarcado en el llamado Consenso de Washington, empezaba a gestarse en los aos setenta

a travs de polticas represivas y de exterminio de personas que se articulaban en el nivel econmico con la

desindustrializacin y consecuente reduccin del movimiento obrero, adems de la implementacin del

terrorismo de Estado en conjunto, como dijimos, con su exacerbamiento de la funcin represiva para

demovilizar a esa masa obrera. Sin olvidar en relacin a esto tambin la reforma financiera y su resultado:

el crecimiento sostenido del endeudamiento externo del pas. Frente a esto, podemos desprender de nues-

tros entrevistados, algunas referencias que nos remiten a tales mutaciones. En esta forma se expresa Diego,

un cartonero de 24 aos de GBA, -En la dictadura podra ser tambin [el momento histrico] (...) Y la

dictadura, cmo se llama... oprimi a la gente y cuando lleg, cmo se llama... la libertad... tomaron el camino

ms rpido, no buscaron el camino correcto, pero tomaron el camino ms rpido.

Democracia-Libertad. La equivalencia entre trminos de alguna manera realizada por el entrevista-

do, refleja claramente el orden simblico sobre el que se han instaurado y asentado ciertos valores de

carcter poltico-social-cultural. La democracia se presenta como incuestionable, pero su incuestionabilidad

arrastra consigo al sistema mismo sobre el cual se sustenta; as el sistema capitalista de explotacin y, en l,

el modelo neoliberal de opresin quedan tambin fuera de discusin. La crisis argentina, se torna as una

770

Grupo 6: Procesos de resistencia, movimientos sociales y accin estatal

crisis exenta de todo debate, los problemas estructurales quedan aislados de toda posibilidad de

cuestionamientos. De esta forma, el problema deja de ser el sistema y sus formas de ejecucin, para trasla-

darse a la esfera pblica y remitir el eje de la cuestin a malas administraciones o a la simple caducidad y

perpetuacin de la dirigencia poltica.

5

Con esto, se pretende decir, que si bien la dirigencia al momento de

los hechos crticos de diciembre de 2001 y los meses posteriores, se haba mostrado inoperante, corrupta y

aislada absolutamente de los ciudadanos, es en la estructura misma del sistema donde se deben buscar las

causas, y donde debe ser instalada la discusin sobre la crisis de aquel tiempo. Ms an, si tenemos en

cuenta que la caracterstica de ese perodo en el que ingresa la sociedad est dada, sobre todo, por

mutaciones sociales regresivas, empobrecimiento, marginalidad, exclusin, fragmentacin social y ()

disolucin de las clases y las identidades colectivas. (Pucciarelli, A., 2002: 44). Y, nos parece, es en el

marco de esa fragmentacin donde los sujetos de la crisis empiezan a re-ubicarse, provocando esta situacin

una dispersin de necesidades y correspondiente multiplicacin de reclamos que afecta y acaba diluyendo

los propios sistemas de interaccin.

6

Retomando el eje de anlisis, en esos aos, desde 1976 a 1983, a los que hizo referencia el entrevis-

tado Diego, dio comienzo, entonces, como decamos anteriormente, una reestructuracin, sostenida por

mtodos represivos, en el orden de lo econmico y lo social. Ello se debi a que la dictadura quebr las

bases y las relaciones sociales, institucionales y productivas que haban sustentado y en gran medida defini-

do a la economa argentina a lo largo de casi toda una poca de industrializacin y, sobre todo, en el

perodo iniciado en la posguerra, durante el cual la industria fue el eje ordenador de la economa. (Nochteff,

1999: 15).

Por aquella poca, esa reestructuracin de la economa, llev al pas a una dependencia acrrima del

capital financiero, con el consecuente endeudamiento externo, y por ende, a una relegacin cada vez mayor

del capital industrial. La cada de la produccin industrial se vio rotundamente acelerada con la apertura al

exterior. El proceso que convendra llamar de desestructuracin econmica, marcara una especie de hito en

la debacle de nuestro pas, que se vera ferozmente acentuada durante los diez aos signados por la presi-

dencia de Menem, donde la dependencia del capital financiero se suma y se corresponde con una poltica

privatista.

Justamente, en relacin con esto ltimo, se nos hace necesario indicar, un nuevo punto circunstan-

cial crucial en el desarrollo histrico de nuestro pas: los diez aos transcurridos en la llamada dcada

menemista. Es all, dnde lo que ya vena sucediendo en mayor medida a nivel econmico se hace patente,

en forma desconocida hasta el momento, a nivel social. El despojo que sufren las clases subalternas se hace

evidente, la retirada del Estado de sectores en los que haba tenido una fuerte presencia, tambin. Es en este

perodo cuando la expansin de un nuevo entramado poltico institucional que, acompaando la ex-

clusin social con la explotacin y el despojo de todo aquello que constituye la identidad social, cultural y

poltica de los sectores subalternos, se transforma en un estratgico instrumento de produccin del proceso

de declinacin econmica, decadencia social y descomposicin institucional que ha venido sufriendo el

pas durante los ltimos 25 aos. (Pucciarelli, 2002: 11). En este punto se pueden hallar tambin expre-

siones de los entrevistados. Mabel, de 41 aos, de GBA, nos dice, Y yo pienso cuando subi Menem que ya

empez a (no se entiende) el pas, a decaer ms (...) Porque antes haba ms trabajo que ahora.

Quizs una entrevistada ms, Gladis de 31 aos y de la misma zona que la anterior pueda aadir

algo, -Y, una fecha histrica que empez esto. Yo te digo, hasta hace diez aos, diez aos, por ejemplo, diez aos

de Menem... (pausa) Yo me acuerdo que estaba uh todo bien, todo el mundo deca uh qu bien que estamos,

tenemos para comer, tenemos esto, tenemos lo otro. Se fue Menem y nos empezamos a cagar de hambre, pero por

qu, y porque tena la plata de todo lo que vendi, y ahora estamos padeciendo eso, y diez aos anteriores.

De esta manera, y siguiendo a los entrevistados, parecera haber dos momentos que pueden ser

denominados puntos circunstanciales cruciales en el acaecer histrico de nuestro pas, lo ocurrido -y ya

referido- con la instauracin de la dictadura militar del ao 76 y la llegada al poder del menemismo con

todo lo que esto signific en la conformacin de la Argentina actual. Con esto no se quiere negar la idea de

Cuartas Jornadas de Investigacin en Antropologa Social, 2006, ISSN 1850-1834

771

proceso e imponer un salto mgico entre el 83 y el 89; por supuesto que debemos tener en cuenta todo el

desarrollo histrico que ha afrontado el pas en los ltimos 30 aos, y no podemos hacer caso omiso a lo

que en realidad ha significado la vuelta de la democracia en nuestro pas con el perodo correspondiente a

la presidencia de Alfonsn

7

, pero aqu simplemente se est haciendo mencin a eso que hemos denominado

puntos circunstanciales cruciales, es decir a esos momentos histricos que han marcado una huella precisa

y determinada, remitiendo un significado especial a las circunstancias incluso actuales.

Precisamente de esto ltimo nos habla Jorge, desocupado de 61 aos de la zona de Palermo en

Capital Federal: Para mi tiene un culpable que se llama Carlos Menem. (...) es as, o sea el que va a recibir el

nuevo gobierno evidentemente no lo va a recibir en las mejores condiciones (...) siempre hay un principio de un

mal donde despus no se puede.

Pareciera mostrarse como evidente que, desde el posicionamiento sociohistrico particular de cada

entrevistado, la dictadura se presenta como una especie de origen y, por su parte, la dcada menemista

como la confirmacin y consolidacin de los sucesos vividos en la poca de mayor ebullicin durante la

crisis. La relacin es ms que directa, el proceso neoliberal iniciado a mediados de los 70 tuvo su correlato

ms extremo durante la presidencia de Carlos Menem, el gran hacedor de las reformas estructurales ms

importantes y perjudiciales que han configurado de vasta manera la experiencia de nuestro presente.

Pero an as, de algunos entrevistados, se desprenden nuevas y distintas afirmaciones, que ms all

de sus divergencias, no dejan de tener una relacin directa con los anteriores, es el caso, por ejemplo de

Susy una diseadora textil y comerciante de 35 aos, la cual nos dice: supongo que desde Isabel, desde el

momento de Lopez Rega, supongo que desde ese momento (...) no s... me gustara saber de dnde viene todo

esto.

En este extracto, no slo nos encontramos con otra ubicacin temporal, ms all de la clara y genui-

na relacin que uno debiera hacer entre el momento citado y la posterior dictadura militar; pero adems

aparece una idea de desconcierto, sumamente mezclada con el inters de conocer. Esa conjuncin de lo que

no se sabe, pero se quiere saberlo, no debe ser obviada y tiene que ser considerada como un rasgo tpico ms

del acontecer que se vivi en esos tiempos. La crisis se haba recubierto de incertidumbre, por un lado,

hacia el pasado prximo del cual sera su efecto, por otro, hacia el futuro inmediato, en tanto posibilidad de

cambio. La crisis, por aludir a Nietzsche, se presenta como una especie de mscara, lo estrictamente catico

del momento se reorganiza en el orden puramente simblico de significados que se otorgan a la misma,

pero an la incertidumbre persiste presente, resabio de una realidad que apenas se cubre en su propio juego

de signos y referencias.

Desarrollado todo lo precedente y sin dejar de tenerlo en consideracin para la exposicin de lo

subsiguiente, debemos, ahora s, comenzar a expresar los argumentos principales que, de acuerdo a lo

dicho por los entrevistados, tomaremos como la Identificacin simblica de las causas de la crisis.

Desde haca mucho tiempo, pero sobretodo en el transcurrir del ao 2002, afluyeron diversas gamas

de discursos que lograron componer un determinado estado de las cosas. El rol que han ocupado los

medios masivos de comunicacin en esto ha sido esencial, pero tambin lo ha sido la reinterpretacin, y no

slo reproduccin, por parte de los individuos de esos discursos emergentes; todo ello ha proliferado en

una conjuncin de expresiones que tambin pueden concebirse como, en cierta forma, explicativas de la

crisis. La elaboracin semi secreta de ciertas tcticas y estrategias polticas se encargaba de generar en esos

aos la sensacin de una ciudadana impvida ante las decisiones econmico-polticas impuestas desde los

poderes centrales (Ibid). Esto, producto del propio desconcierto y de la reestructuracin de lo social que se

ha ido generando, ha conducido a una especie de simbolizacin de los hechos a los cuales los ciudadanos

parecan aceptar como consumados. Esa especie de decurso que nos rige y nos lleva, la expresin agnica de

un pas que, en ese momento s, pareca definitivamente cado en desgracia y el caprichoso sostenimiento

de un rgimen poltico-econmico ya caduco, provoc, en sus ms variadas formas, esa suerte de

simbolizacin con que nos enfrentamos a lo real como si acaso fuera inevitable. La tristemente clebre

expresin del entonces presidente de la nacin Eduardo Duhalde: qu sea lo que dios quiera, no es ms

772

Grupo 6: Procesos de resistencia, movimientos sociales y accin estatal

que una de las tantas formas de simbolizacin que la cuestionada dirigencia poltica adujo al no encontrar

ya ms respuestas para sus propias preguntas. El tiempo se ha vuelto tirano hasta para las ms mnimas

decisiones, y lo estrictamente real, catico, o si se quiere, crtico, suele presentarse naturalizado, propio de

las cosas, como si el cambio pudiera venir slo como simulacro o, en todo caso, mimetismo, y nunca como

debiera ser, es decir, transformacin.

Por su parte, Hugo Vezzetti, lo expres de la siguiente forma: Hay siempre algo desmesurado que va

ms all de los lmites (...) No hay formas de disminuir las graves responsabilidades del poder poltico en

este desemboque catastrfico. Pero cuando el juicio directo que se expone en la agitacin actual insiste en

el insulto ladrones, aplicado por igual a polticos y banqueros, y pretende encontrar en esa igualacin fcil

la explicacin ltima de ese fracaso, hay que admitir algo desviado en el nimo colectivo; o ms bien que

esa intervencin, antes que denunciar las causas hace palpable los efectos ms perniciosos del derrumbe.

De modo que lo primero que cabe admitir en los sntomas sociales presentes es que la voluntad de cambios

radicales frente al fracaso intolerable no deja de arrastrar los rasgos de ese mismo derrumbe; y esto tanto

ms cuanto no sea conocido en su verdadera naturaleza (Vezzetti, 2002: 34).

Pues no slo hay una prdida de conformacin y confirmacin de la realidad frente al desconcierto

propio que aquellas vicisitudes generaban, sino que tambin ante la proliferacin de mltiples discursos

que referan y constituan una amplia gama de situaciones, se haba perdido la jerarquizacin e identifica-

cin de responsabilidades, que se termina dando como des-identificacin.

Producto de todo esto, los propios individuos exponen sus propias ideas, su propia simbolizacin de

las cosas. La definicin de su actualidad como catica se impulsa desde la mayora de los entrevistados, y el

caos puede entenderse y expresarse en una pluralidad de formas, pero tambin con una multiplicidad de

relaciones. Diego, el cartonero de GBA, nos dice lo siguiente: pienso que esto es un caos (...) Porque es una

tempestad, negra... vos la camina... caminas la tempestad, pero no ves nada, no... eso es un caos... que no tiene

rumbo. Vas a caminar porque todos caminamos para adelante por ms que no tenga nada....

Pero en ocasiones el caos tambin suele definirse por relaciones, este es el caso de Anglica, una

comerciante de 55 aos, E -Hablando de la situacin Argentina actual, usted la describi como catica

porqu eligi esa palabra? R- Y escuchame.... porque s, estas viviendo un clima que es tremendo, porque el

nico momento en el que ests bien es cuando dorms, ahora, porque te levants y ya empezs a pensar......primero

si tens plata para comer, si tens plata para pagar las boletas que te vienen y si vas a tener trabajo.... o no vas

a tener trabajo, qu quers, si maana no sabs lo que puede pasar. Y.. con respecto a todo, a la inseguridad,......

yo tengo a mi hijo que tiene 24 aos y cuando sale, estoy siempre pensando...... que le puede pasar, porque,

viste...... es as. Yo pienso que ms que todo, es la inseguridad y la falta de trabajo. Eso es gravsimo.

CONCLUSIONES

Pero en definitiva que es aquello que los entrevistados denominan caos o lo catico? Dnde

surge? O mejor, Cmo surge? En sntesis, ms all de la simbolizacin de la situacin a la que se hace

referencia aqu en relacin con lo expresado por los diferentes entrevistados: cules son exactamente las

causas histricas, que nosotros pretendemos identificar como simblicas, propias de la crisis que aqu

analizamos? Pues bien, recordando la estrecha relacin que en esto necesariamente hallaremos con lo que

hemos definido mera y simplemente como Identificacin histrica, y no olvidando adems la nocin

lacaniana de falta como agregado en la realidad, podemos extraer de nuestros entrevistados una serie de

ideas y de significados, significaciones y representaciones que podran constituir el conjunto de lo que

hemos denominado Identificacin simblica.

Es en la madeja de las relaciones mismas, donde lo simblico se hace posible. Es en el propio vnculo

nuestro con las cosas y con el otro, o sea, en el marco relacional en que la identidad se constituye y en esa

constitucin expresa sus representaciones de la crisis. En nuestras acciones articuladas de acuerdo a ciertos

procesos, a ciertas vicisitudes concretas de espacio y tiempo. Es, sin ms, en el espacio axiolgico y ontolgico

Cuartas Jornadas de Investigacin en Antropologa Social, 2006, ISSN 1850-1834

773

de nuestra vinculacin con lo que denominamos vida cotidiana (Heller, A., 2002). Es en la relacin

misma que hemos tenido con aquello que hemos aceptado y aquello que realmente nos ha ocurrido. En

referencia a esto, es singularmente precisa la afirmacin realizada por Gladis: -Menem, con su carita de

angelito, y, ay, que todo el mundo, uy, s, porque Menem esto, Menem el otro. Diez aos nos dur eso, y despus

se fue l, y nos dimos cuenta, uy, qu hijo de puta nos rob todo, entendes? Pero diez aos la gente, uy, qu feliz

que estoy, tenemos todo, pero ni cuenta nos dio que este hijo de puta estaba vendiendo todo.

La expresin de nuestra entrevistada muestra con claridad esa dualidad de los hechos, el agregado

que los ciudadanos hemos hecho a una realidad que desde un principio mostraba su decadencia; diez aos

de ilusin sostenidos e impulsados bsicamente por una serie de discursos que referan a un pas, el

nuestro, que en verdad no era tal como se pretenda mostrarlo. Fueron diversas las circunstancias que

hicieron posible el sostenimiento del menemismo. No debe olvidarse el perodo hiperinflacionario desata-

do en los ltimos aos de la presidencia de Alfonsn que termin con la renuncia de ste meses antes del

cumplimiento de su mandato y la posterior instauracin de la ley de convertibilidad que gener un cierto

proceso de estabilidad econmica. Pero es justamente all donde la verdad o la realidad apareci como un

efecto de ficcin, con una economa basada estrictamente en el endeudamiento externo y en disyuncin

permanente con la economa real. De este modo, el proceso marcado por la concentracin de capitales y la

reforma del Estado produjo fuertes cambios estructurales en la sociedad y sus relaciones. El posicionamien-

to y la visin de los sujetos frente a las cosas no estuvo exento de esas alteraciones; los mismos sujetos se

transformaban, a medida que la realidad adquira una configuracin nueva. Una produccin discursiva

diferente empezaba, de esa manera, a emerger: todo lo pernicioso era problema y cuestin de Estado, que

por lo dems, deba dejar de interceder en el vasto mundo del mercado global que todo deba, indefectible-

mente, dominar. Se estaba consolidando una forma discursiva capaz de sostener un nuevo sistema hegem-

nico, un nuevo modelo de dominacin social: Un modelo que, en oposicin a sus predecores, requiere

para su buen funcionamiento, excluir la otra forma de la poltica, es decir, la percepcin de intereses

especficos, la participacin, la movilizacin, la reivindicacin y el reclamo. En este contexto el nuevo

sistema hegemnico se construye de un modo diferente, con estabilidad poltica, con consolidacin del

sistema democrtico, con la virtual eliminacin de la violencia poltica, pero a un solo y muy alto precio: el

incremento hasta niveles inimaginables de mltiples formas de violencia social reconocida pero, a la vez,

negada polticamente; declarada problema insoluble o problema a resolver en el largo plazo a travs de la

dinmica espontnea e incontrolada del mercado. Es una estrategia que () se nutre del rol fundamental

que desempea el mensaje multifactico de la impotencia, presentado insistentemente como impotencia

de s mismo, como ausencia de recursos () para resolver problemas endmicos de la economa. (Pucciarelli,

A., 2002: 81).

Siguiendo con estas apreciaciones, tambin se puede hablar de una Identificacin simblica desde

otro sentido, prefigurando otro carcter de las cosas; y es a partir de la interpretacin, de parte de los

entrevistados, de algo que podramos denominar como una historia carente de historia. La alusin a un

proceso permanente con ausencia de cambios. La historia inmutable de un pas que a su vez constituye a

los sujetos como ajenos a la historia y, por ende, a ellos mismos como sujetos sin historia. Aparece as, no

slo la imposibilidad de determinar un momento histrico como origen de las circunstancias crticas pro-

pias del perodo en cuestin, sino tambin la idea de una permanencia sostenida en el tiempo, la linealidad

absoluta, el espacio liso y llano por el que las cosas pasan, suceden sin sufrir alteraciones.

8

Esta es la sensa-

cin que surge cuando se habla de eso que fue siempre igual, de que en Argentina siempre fue as y es as,

porque as son los argentinos. Con respecto a esto, es quizs Gladis, en aparente contradiccin con los

anteriores fragmentos citados de ella, la ms contundente: Yo te digo, desde que tengo conciencia la Argen-

tina fue siempre igual, para m, eh, siempre fue igual.

Estas palabras pareceran remitir a circunstancias sociales irreductibles, imposibilitadas de cambio,

asimilando a los sujetos a una suerte de pliegue de un tiempo lineal, recto y carente de susceptibilidades y

alteraciones. El rumbo de los hechos se inscribe, as, en una narrativa de sucesos sencillamente apilados. El

propio resquebrajamiento de los lazos sociales, y tambin de la confluencia de grupos, no hace ms que

774

Grupo 6: Procesos de resistencia, movimientos sociales y accin estatal

remitir a los individuos a una simetra de las cosas, todo se presenta como algo dado en el tiempo, sin

escenas de cambio, en un teatro ahistrico que repite inacabadamente su misma funcin sin principio ni

final. Lo que se produce y reproduce es una naturalizacin de los hechos y acontecimientos sociales y

polticos. Todo adquiere la prefiguracin de lo dado, el carcter vaco de la inmutabilidad.

De esta manera, las causas de la crisis son identificadas histricamente: sus motivos, su tiempo

histrico, su espacio son referidos por los entrevistados. Pero los significados que a ella son otorgados, no

hacen ms que reducir esas causas a una identificacin simblica abstracta y lineal. Como si ya hubise-

mos franqueado el punto de irreversibilidad, y estuvisemos en una forma exponencial e ilimitada en la que

todo se desarrolla en el vaco, hasta el infinito, sin poder apuntalarse en una dimensin humana, donde se

pierde a un tiempo la memoria del pasado, la proyeccin del futuro y la posibilidad de integrar ese futuro

en una accin presente. Estaramos ya en un estado abstracto y desencarnado en el que las cosas persisten

por mera inercia y se convierten en el simulacro de s mismas, sin que quepa darles fin (...) Pero si ya no

existe un final, una finitud, el sujeto ya no sabe lo que es. (Baudrillard, 2002: 24)

Por ello, y con esto concluimos, pensar la crisis, debera ser en los tiempos que corren, pensar la

deconstruccin de la historia misma, y junto a ello, la propia deconstruccin de la crisis. Nuevamente

indagar en las representaciones y significaciones a partir de las cuales los sujetos refieren la historia y su

historia, con las cuales conforman sus experiencias, reinterpretan su orden social y reconfiguran, en sus

relaciones, continuamente su identidad.

Teniendo en cuenta que desde el genocidio de los aos 70 hasta nuestros das, mltiples factores y

los sucesivos gobiernos han sostenido las distintas polticas con sus conocidas consecuencias de exclusin y

opresin; los discursos mismos, polticos o mediticos han ignorado las referencias a la historia, nuestra

historia. As, frente a una sociedad relegada de la historia, los individuos se corroen por la incertidumbre de

aquello que no se sabe bien de dnde viene, ni hacia dnde va, de aquello a lo que se le ha perdido el rastro,

justamente porque se le ha perdido su historia, representacin y significado, se le ha perdido su propia

expresin poltica y social. En definitiva, entonces, deconstruir la historia no es ms que deconstruir todas

esas expresiones polticas y sociales que la han hecho posible.

NOTAS

1

La expresin es tomada en similares trminos de Nietzsche, F., (1995), Genealoga de la moral, Bs. As.,

Alianza. Con ella se pretende hacer referencia, justamente a la posicin de los propios sujetos en el marco

de esta crisis.

2

No estamos diciendo con esto que el proceso de fragmentacin social, que casi podra definirse como una

condicin de las sociedades capitalistas-globalizadas no contine en la actualidad, simplemente que nues-

tra referencia de anlisis son los sucesos del 2001 particularmente.

3

Nos preocupa en este punto hacer una breve aclaracin referente al concepto esgrimido punto circuns-

tancial. Con l queremos observar el carcter de contingencia que adquiere la identificacin llevada a cabo

por los ciudadanos, y que en ltima instancia, siempre se determina por el contexto socio-histrico poltico

en el cual vive, as como por las circunstancias sociales e individuales que contribuyen a la conformacin de

su personalidad. Es decir, el punto circunstancial es aquel a partir del cual se resignifica el pasado y su

periodicidad, pero esto siempre desde una peculiaridad y una adecuacin meramente inmanente. El carc-

ter de la contingencia, de este modo, viene expresado por la idea de que en la identificacin de las causas de

la crisis realizada por los individuos no hay una conexin necesaria que opere como marco regulativo

trascendental, sino que su propia posicin como ser-en-el-mundo determina su vinculacin axiolgica y

ontolgica con la identificacin de aquellas causas. (Sobre la idea de contingencia, tal como aqu la plan-

teamos ver: Laclau, E. y Mouffe, Ch., (2004) Hegemona y estrategia socialista, Buenos Aires, FCE. O

tambin: Rorty, R., (1989) Contingency, Irony and Solidarity, New York, Cambridge University Press).

4

Si bien las entrevistas fueron realizadas en el momento mismo en que se daban las condiciones ms

Cuartas Jornadas de Investigacin en Antropologa Social, 2006, ISSN 1850-1834

775

crticas en el pas, se aprecia en la referencia explcita a la problemtica de la inseguridad la permanencia en

la actualidad de algunas formas discursivas.

5

La poltica democrtica pierde arraigo cuando lo pblico se desvanece como espacio de la deliberacin

ciudadana. Se genera una actitud ambivalente hacia el mercado () Es decir, se hace uso del mercado

como instrumento tcnico sin reconocerle valor normativo. () Vale decir, las dos caras de la democracia

-principio de legitimacin y proceso de conduccin- son escindidas, restringiendo la autodeterminacin

colectiva a un mecanismo legitimatorio. (Lechner, N., 1999: 25-26).

6

De acuerdo a lo expuesto hasta aqu, una primera definicin provisoria de la crisis podra ser la que nos

ofrece Pucciarelli: La crisis es, por tanto, un estado de transicin producido por las respuestas inadecua-

das que desde el mbito de la poltica se han venido dando a los nuevos desafos generados por la superpo-

sicin de cambios sociales, crisis del Estado y contextos culturales. (Pucciarelli, A., 2002: 45).

7

Podemos indicar simplemente a modo de ejemplo que el Plan Austral fue uno de los numerosos planes de

ajuste del gobierno radical en esos aos, y que en alguna manera fueron parte de un desarrollo progresivo

hacia las polticas econmicas y sociales abordadas por el gobierno justicialista de Menem.

8

Aqu podemos plantear una breve alusin, que viene al caso en tanto hablamos de prefiguraciones

interpretativas, de los sujetos, referentes a la historia, a aquella vieja pero siempre actual discusin de la

hermenutica, donde la historia o debe ser relacionada con un pasar entendido esto en el marco de la

finitud del hombre, de la experiencia vivida y que por ende, la conciencia histrica se constituye en la

separacin entre hacer y saber (cf. Gadamer); o atravesar la nocin nietzscheana de Uebermensch y entonces

concebir un hombre capaz de vivir histricamente, en el tiempo, en el devenir, y, al fin, donde la conciencia

histrica ya no es enfermedad del hombre, puesto que en ese vivir histricamente, en ese querer el eterno

retorno de todas las cosas, hacer y saber, existencia y significado van siempre unidos (cf. Vattimo).

BIBLIOGRAFA

Baudrillard, J. (2002): Contraseas, Barcelona, Anagrama.

Bauman, Z. (2001): En busca de la poltica, Buenos Aires, FCE

Jameson, F. (1995): Imaginario y Simblico en Lacan,, Buenos Aires, El cielo por asalto.

Jameson, F., (1989): Documentos de cultura, documentos de barbarie, Madrid, ed. Visor.

Hller, A., (2002): Sociologa de la vida cotidiana, Barcelona, Pennsula.

Lacan, J., (1966): crits, Paris, ditions du Seuil.

Lacan, J., (1986): Lthique de la psychanalyse, Paris, ditions du Seuil.

Laclau, E., y Mouffe, Ch. (2004): Hegemona y estrategia socialista: hacia una radicalizacin de la demo-

cracia, Buenos Aires, FCE.

Lechner, N., (1999): Estado y sociedad en una perspectiva democrtica en: Daro Macor (comp.), Esta-

do democracia y ciudadana, Buenos Aires, ed. La Pgina.

Nietzsche, F., (1995): Genealoga de la moral, Buenos Aires, Alianza.

Notcheff, H. (1999): La poltica econmica en la Argentina de los noventa. Una mirada de conjunto, en

poca, ao 1, n 1, diciembre.

Pucciarelli, A. (2002): La democracia que tenemos, Buenos Aires, Libros del Rojas.

Rorty, R., (1989): Contingency, Irony and Solidarity, New York, Cambridge University Press.

Sidicaro, R. (2001): La crisis del estado y los actores polticos y socioeconmicos en la Argentina (1989-

2001), Buenos Aires, Libros del Rojas.

Vezzetti, H. (2002): Escenas de la crisis, en Punto de Vista, abril, n 72

También podría gustarte

- Fernández, Alberto - Políticamente IncorrectoDocumento302 páginasFernández, Alberto - Políticamente Incorrectomighelo67% (3)

- Ceferino Reato. Operacion TraviataDocumento13 páginasCeferino Reato. Operacion TraviataJippiezAún no hay calificaciones

- Svampa - La Sociedad Excluyente PDFDocumento19 páginasSvampa - La Sociedad Excluyente PDFmadampituca60% (10)

- Separata VizcachaDocumento28 páginasSeparata VizcachaJuan Sebastian MorgadoAún no hay calificaciones

- Horacio Verbitsky - El Vuelo PDFDocumento108 páginasHoracio Verbitsky - El Vuelo PDFMiguel Pereira-Mesa Cardona100% (4)

- La Cura Psicoanalítica Tal Como Es - BejermanDocumento5 páginasLa Cura Psicoanalítica Tal Como Es - BejermanmarianoAún no hay calificaciones

- Canción de Bañar La LunaDocumento2 páginasCanción de Bañar La LunamarianoAún no hay calificaciones

- El Concepto de Socialización en Durkheim PDFDocumento24 páginasEl Concepto de Socialización en Durkheim PDFmarianoAún no hay calificaciones

- La Carta Forzada de La Clínica - Frida SaalDocumento18 páginasLa Carta Forzada de La Clínica - Frida SaalmarianoAún no hay calificaciones

- La Nación Después Del (De) Constructivismo. La Experiencia Argentina y Sus Fantasmas - GrimsonDocumento13 páginasLa Nación Después Del (De) Constructivismo. La Experiencia Argentina y Sus Fantasmas - GrimsonmarianoAún no hay calificaciones

- Rflacso Ed73 04 LeirasDocumento19 páginasRflacso Ed73 04 LeirasProf. Ezequiel Alberto HerreraAún no hay calificaciones

- IUORNO VAZQUEZ Construcción Hegemónica de La UCR Desde Un Ámbito Sub NacionalDocumento20 páginasIUORNO VAZQUEZ Construcción Hegemónica de La UCR Desde Un Ámbito Sub NacionalSol VazquezAún no hay calificaciones

- Trabajo PoliticoDocumento11 páginasTrabajo PoliticoNiko DelaporteAún no hay calificaciones

- Periódico Lea Jueves 12 de Julio Del 2018 PDFDocumento36 páginasPeriódico Lea Jueves 12 de Julio Del 2018 PDFJAIME lealAún no hay calificaciones

- POLITICADocumento24 páginasPOLITICAGise AltamiranoAún no hay calificaciones

- DoctrinaDocumento16 páginasDoctrinaMilagros Cavallo100% (1)

- La Vida Cotidiana en Una Unidad Doméstica FamiliarDocumento19 páginasLa Vida Cotidiana en Una Unidad Doméstica FamiliarColetti ElsaAún no hay calificaciones

- CENDA (2010) La Macroeconomía en La Post-Convertibilidad PDFDocumento43 páginasCENDA (2010) La Macroeconomía en La Post-Convertibilidad PDFFernando Toyos100% (1)

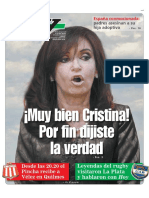

- Cristina Kirchner MenemistaDocumento24 páginasCristina Kirchner MenemistasonderbookAún no hay calificaciones

- Sobre Las Causas Del Triunfo de Milei en ArgentinaDocumento16 páginasSobre Las Causas Del Triunfo de Milei en ArgentinaJuan Antonio HernandezAún no hay calificaciones

- Programa - ICSE - CII 2021Documento8 páginasPrograma - ICSE - CII 2021Abigail GomezAún no hay calificaciones

- TecnologiayestadoDocumento144 páginasTecnologiayestadoAgustin M. RosónAún no hay calificaciones

- Sociedad y Estado IIDocumento51 páginasSociedad y Estado IIFlorencia ToscanoAún no hay calificaciones

- Arata y Mariño - La Educación en Argentina - Cap. 12 - U3Documento21 páginasArata y Mariño - La Educación en Argentina - Cap. 12 - U3Alicia DuránAún no hay calificaciones

- Resumen Parcial 2 IcseDocumento10 páginasResumen Parcial 2 Icsemilagros.lopezdmAún no hay calificaciones

- Bergquist Guerra de Los Mil DíasDocumento112 páginasBergquist Guerra de Los Mil DíasPancracia LibertadAún no hay calificaciones

- Iags 2011 Goyochea, Surraco, Perez PDFDocumento24 páginasIags 2011 Goyochea, Surraco, Perez PDFbrunor1981Aún no hay calificaciones

- "Perón. Sinfonía de Un Sentimiento" - El Documental Idealizado y Leal de Leonardo Favio - InfobaeDocumento12 páginas"Perón. Sinfonía de Un Sentimiento" - El Documental Idealizado y Leal de Leonardo Favio - InfobaeJohn CarterAún no hay calificaciones

- Testigos de Los Campos. Testimonio y SubjetividadDocumento241 páginasTestigos de Los Campos. Testimonio y SubjetividadDavidAún no hay calificaciones

- Mustapic, Ana María - América Latina, Las Renuncias Presidenciales y El Papel Del Congreso PDFDocumento17 páginasMustapic, Ana María - América Latina, Las Renuncias Presidenciales y El Papel Del Congreso PDFIsa Montes De OcaAún no hay calificaciones

- Vincent - Los Medios de Comunicacion en ArgentinaDocumento17 páginasVincent - Los Medios de Comunicacion en ArgentinacamilaAún no hay calificaciones

- La Desaparición de Los Grupos Económicos Nacionales de La Cúpula Empresarial Argentina Durante La Década de 1990 Los Casos de Gatic, Astra y Soldati Alejandro GaggeroDocumento32 páginasLa Desaparición de Los Grupos Económicos Nacionales de La Cúpula Empresarial Argentina Durante La Década de 1990 Los Casos de Gatic, Astra y Soldati Alejandro GaggerocapeluvoladoraAún no hay calificaciones

- Dialektica CongresoDocumento86 páginasDialektica CongresoGertAún no hay calificaciones

- CONSIGNA 2DO PARCIAL PSCE 2021 (1) RespuestaDocumento6 páginasCONSIGNA 2DO PARCIAL PSCE 2021 (1) RespuestaLucio RodriguezAún no hay calificaciones

- Gamarnik - Perez Fernandez - Articulos de Investigacion Sobre FotografiaDocumento43 páginasGamarnik - Perez Fernandez - Articulos de Investigacion Sobre FotografiaLunacorneaAún no hay calificaciones