Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Art05 1 06 PDF

Art05 1 06 PDF

Cargado por

mmejias102Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Art05 1 06 PDF

Art05 1 06 PDF

Cargado por

mmejias102Copyright:

Formatos disponibles

Psicologa Conductual, Vol. 6, N 1, 1998, pp.

79-101

79

BASES BIOLGICAS DEL TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO

Jos Francisco Navarro1 y Araceli Puigcerver

Universidad de Mlaga

Resumen

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es una patologa etiolgicamente

heterognea y multidimensional. En el presente trabajo revisamos los hallazgos

genticos, neuroanatmicos y neuroqumicos que apoyan claramente la existencia

de un substrato biolgico para esta enfermedad. Aunque los resultados no son

siempre consistentes, la mayora de los estudios genticos realizados sugieren la

presencia de un componente familiar en el TOC. Por otro lado, las investigaciones

con tcnicas de neuroimagen estructural (TAC, RM) y funcional (SPECT, PET, RMf)

sealan la existencia de una hiperactividad del circuito prefrontal-estriado-talmico en los pacientes con TOC. Asimismo, la evidencia proviniente de los estudios

neuroqumicos/neuroendocrinos, junto con la demostrada eficacia de los inhibidores selectivos de la recaptacin de serotonina en el tratamiento del TOC, indican que el sistema serotoninrgico podra estar implicado en esta enfermedad.

Finalmente, se describen diversos estudios que demuestran la existencia de una

alteracin de los movimientos oculares en el TOC.

PALABRA CLAVE: Trastorno obsesivo-compulsivo, estudios genticos, mecanismos

prefrontales, ncleo caudado, serotonina, movimientos oculares.

Abstract

Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a multidimensional and etiologically heterogenous condition. In this paper, we review genetic, neuroanatomical/neuroimaging

and neurochemical studies which clearly indicate the existence of a biological substrate

for this pathology. Although results are not entirely consistent, the majority of genetic

studies suggest that there is a familial determinant in OCD. On the other hand, recent

structural and functional (CT, MRI, SPECT, PET, fMR) neuroimaging investigations have

pointed to hyperactivity of prefrontal-striatal-thalamic circuitry in patients with OCD.

Likewise, it is well established that drugs that produce a potent blockade of serotonin

(5-HT) reuptake (SSRIs) have efficacy in the treatment of OCD, suggesting that serotonergic system could be implicated in this disorder. This 5-HT hypothesis is also supported by numerous neurochemical/neuroendocrine studies. Finally, several reports

demonstrating a dysfunction of eye movements in TOC are described.

KEY WORDS: Obsessive-compulsive disorder (TOC), genetic studies, prefrontal

mechanisms, caudate, serotonin, eye movements.

1 Correspondencia: Jos Francisco Navarro. rea de Psicobiologa, Facultad de Psicologa, Campus

de Teatinos, 29071 Mlaga (Espaa)

80

NAVARRO

PUIGCERVER

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es una patologa etiolgicamente heterognea y multidimensional (Leckman et al., 1997). En el ltimo decenio se ha avanzado considerablemente en el conocimiento y comprensin del TOC y, en la

actualidad, la mayora de los investigadores consideran que esta enfermedad tiene

un substrato biolgico. Numerosos hallazgos genticos, neuroanatmicos, neuroqumicos, neurofisiolgicos, e incluso neuroinmunolgicos, junto con slidas

demostraciones clnicas y neuropsicolgicas permiten defender claramente la existencia de un origen biolgico del TOC.

Gentica

Aunque la etiologa del TOC no es todava bien conocida, diversas investigaciones

realizadas durante los ltimos 50 aos han constatado la importancia de los aspectos

genticos en este trastorno. En la Tabla 1 se presenta un cuadro-resumen con los principales estudios de familias con TOC realizados durante los ltimos diez aos.

Aunque se han llevado a cabo numerosos estudios familiares durante los ltimos

60 aos, los resultados son todava contradictorios. As, mientras que algunos trabajos encontraron tasas de TOC tan altas como del 35% entre los familiares de primer

grado de los pacientes (Lenane et al., 1990), otros no han encontrado ningn incremento (McKeon y Murray, 1987). Muchos de dichos resultados, sin embargo, son

difciles de interpretar debido a las diferencias existentes en los criterios diagnsticos

y los mtodos de evaluacin utilizados. Algunos carecen de un grupo de control

apropiado o no entrevistaron directamente a los familiares. Muchas de las deficiencias de estas investigaciones fueron consideradas en practicamente todos los estudios realizados durante los aos 90 (vase tabla 1). En conjunto, los resultados de

dichos estudios proporcionan un evidente apoyo a la hiptesis de la existencia de un

componente familiar importante para la expresin de este trastorno.

Lenani et al. (1990) evaluaron a 145 familiares de primer grado de 46 nios y

adolescentes diagnosticados de un TOC severo. Los familiares fueron entrevistados

personalmente mediante entrevistas psiquitricas estructuradas. El 25% de los

padres y el 9% de las madres tenan un TOC. Cuando se incluy el TOC subumbral, el riesgo mrbido para todos los familiares de primer grado fue del 35%. En

otro estudio (Riddle et al., 1990), fueron entrevistados los padres de 21 nios y adolescentes con TOC. El 35.7% de los padres recibieron un diagnstico clnico o

subumbral de TOC.

Bellodi et al. (1992), por otra parte, examinaron las familias de 92 pacientes

adultos con TOC. La tasa para dicho trastorno entre los padres y hermanos fue slo

del 3.4%. Sin embargo, cuando los sujetos fueron separados en base a la edad de

comienzo, se encontraron tasas significativamente ms altas entre los familiares de

los pacientes cuyos sntomas aparecieron antes de los 14 aos. Asimismo, Black et

al. (1992) evaluaron las familias de 32 adultos con TOC y 33 sujetos normales y no

encontraron evidencia de que el TOC era familiar. Sin embargo, el riesgo de un trastorno subumbral era mayor entre los padres de los sujetos con TOC que entre los

padres de los sujetos normales.

81

Bases biolgicas del trastorno obsesivo-compulsivo

Ms recientemente, Pauls et al. (1995) realizaron un estudio para intentar determinar: (a) si el TOC es familiar, (b) si existe una relacin familiar entre el TOC y el sndrome de Gilles de la Tourette (ST), y (c) si existen diferentes tipos familiares de TOC.

Para ello entrevistaron a todos los familiares de primer grado (466) disponibles de

100 sujetos con TOC. Como grupo de comparacin se utiliz la informacin obtenida con 113 sujetos familiares de primer grado de 33 individuos normales. Las tasas

de TOC y TOC subumbral fueron significativamente mayores entre los familiares

de los pacientes con TOC (10.3% y 7.9%, respectivamente), en comparacin con los

controles (2%). Asimismo, la tasa de tics fue tambin significativamente mayor entre

los familiares de los pacientes (4.6%) con ST que entre los controles (1%).

Aunque, en lneas generales, todos estos resultados son consistentes con una etiologa gentica para el TOC, los estudios de familias, por s mismos, no pueden demostrar que los factores genticos son necesarios para que se manifieste la enfermedad.

Si los anlisis de segregacin revelan que los patrones de transmisin dentro de las

familias son consistentes con un modelo hereditario claramente simple, los resultados

podran ser tomados en cuenta como evidencia indirecta para un papel gentico en

Tabla 1

Estudios de familias con TOC (1987-1997)

Autores

Ao

Sujetos

N de familiares

de primer grado

Criterios

diagnsticos

Tasa de TOC en familiares de primer

grado (%)

McKeon y

Murray

1987

50

149

RDC

Lenane

et al.

1990

46

145

DSM-III

35,0

Riddle

et al.

1990

21

42

DSM-III

16,2

Richter

et al.

1991

12

43

RDC

21,0

Black

et al.

1992

32

120

DSM-III

2,6

Bellodi

et al.

1992

92

281

DSM-III

3,4

Fyer

et al.

1993

50

148

DSM-III

7,0

Pauls

et al.

1995

100

571

DSM-III

10,3

Sciuto

et al.

1995

172

774

DSM-III-R

0,6

4,9

82

NAVARRO

PUIGCERVER

la etiologa del TOC (Pauls et al., 1995). En esta lnea, Nicolini et al. (1991) realizaron

un anlisis de segregacin de los datos recogidos de 24 familias con TOC con el fin

de examinar si los patrones de transmisin eran consistentes con modelos mendelianos herediatarios simples. Sus resultados indicaron que no era posible diferenciar entre

modelos autosmicos dominantes y recesivos; sin embargo, el modelo dominante era

estadsticamente ms probable y ms compatible con los patrones observados.

Rasmussen (1993) ha resumido recientemente los requisitos que deberan cumplir los estudios de familias que se realizen en un futuro: (1) utilizar criterios diagnsticos estndares; (2) utilizacin de una entrevista diagnstica estructurada; (3)

inclusin de medidas de severidad en los pacientes y en sus familiares (p. ej, escala

de Yale-Brown para el TOC); (4) los datos de los pacientes deben ser corroborados

por los parientes; (5) utilizacin de evaluadores ciegos independientes; (6) entrevistas con controles emparejados y con sus familiares de primer grado; (7) definiciones ntidas de TOC, TOC subclnico y personalidad obsesiva-compulsilva; (8)

entrevistas de seguimiento para obtener informacin sobre la estabilidad del diagnstico en el tiempo. Black (1996) aade a dichos criterios la conveniencia de que

las personas con TOC deban ser escogidas de la poblacin general para evitar los

sesgos inherentes al uso de poblaciones clnicas o de hospitales. Finalmente, resulta

tambin necesario llevar a cabo estudios de adopcin y de gentica molecular.

El transportador de la serotonina (HTT: SLC6A4) ha sido tambin implicado en la

patofisiologa del TOC y otros trastornos psiquitricos (Altemus et al., 1996). Est

codificado por un nico gen situado en el cromosoma 17 (q12). La transcripcin del

gen HTT viene regulada por polimorfismo de delecin/insercin en el promotor. Las

variantes largas (l) y cortas (c) de esta regin polimrfica presentan diferentes eficiencias transcripcionales. Hanna et al. (1998) han examinado recientemente el

genotipo del promotor del HTT y la concentracin en plasma de serotonina en 70

sujetos de 20 familias con casos de TOC. La variante del promotor del HTT tuvo un

efecto significativo sobre el contenido plasmtico de serotonina. Los sujetos con

genotipos l / l y l / s mostraron niveles significativamente ms elevados de 5-HT que

los sujetos con un genotipo s / s. Asimismo, se observ una importante interaccin

entre el genotipo del promotor de HTT y la variacin estacional en el contenido

plasmtico de 5-HT, aprecindose diferencias estacionales en los niveles de este

neurotransmisor slo en los sujetos con el genotipo l / l.

Neuroanatoma

Numerosos estudios apoyan la existencia de anormalidades cerebrales especficas en los pacientes diagnosticados de TOC. La corteza cingulada, la corteza orbitofrontal y el ncleo caudado constituyen las reas ms claramente afectadas en

esta patologa, habindose sugerido que la hiperactividad de este circuito frontobasal-subcortical podra ser clave para comprender verdaderamente la patogenia

del TOC (Modell et al., 1989; Rapoport, 1991; Insel, 1992; Rauch et al., 1994).

Se han planteado al menos cinco modelos neuroanatmicos, bastante similares

entre s, donde distintas estructuras cerebrales relacionadas forman circuitos polisi-

83

Bases biolgicas del trastorno obsesivo-compulsivo

npticos cerrados que funcionaran de forma anmala en el TOC (Cummings y Frankel, 1985; Rapoport y Wise, 1988; Insel, 1988; Modell et al., 1989; Baxter et al.,

1996). En la mayor parte de estos modelos, se enfatiza el papel de los ganglios

basales en la regulacin de la conducta obsesiva, aunque hay que tener en cuenta

que estamos haciendo referencia a un sistema regulatorio interactivo con complejas relaciones entre los distintos elementos que lo integran.

1. Modelo neuroanatmico clsico

La Figura 1 muestra un diagrama con los elementos bsicos del circuito cerebral

involucrado en el TOC. Esta circuito est formado por la corteza frontal, ganglios

basales y tlamo. El modelo neuroanatmico clsico describe dos importantes proyecciones: las vas directas y las vas indirectas.

a) Circuito directo. En primates, va de la corteza (1) al ncleo estriado (2). Desde

aqu, al complejo formado por el segmento del globus-pallidus/sustancia negra (3),

y desde la parte reticulada de este ncleo al tlamo (4), retornando finalmente a la

corteza (5).

b) Circuito indirecto. Tiene un origen similar al anterior, comenzando en la corteza (1), desde donde salen fibras que se dirigen al estriado (2) que conecta con el

segmento externo del globus pallidus (3), hasta el ncleo subtalmico (4). Desde

Figura 1.

Concepcin clsica las vas de los ganglios basales directas e indirectas.

CORTEZA

FRONTAL

ESTRIADO

(+)

()

(+)

(+)

(+)

VIA DIRECTA

G.P. int. y

S.N.

TALAMO

G.P. ext.

()

()

(+)

N. SUBTALAMICO

G.P. int. y S.N. = globus pallidus interno y sustancia negra.

B.P. ext. = globus pallidus externo.

VIA INDIRECTA

84

NAVARRO

PUIGCERVER

aqu, vuelve al segmento interno del globus pallidus/sustancia negra (5), unindose

en la va comn hacia el tlamo (6), terminando de nuevo en la corteza (7).

En este circuito existen importantes proyecciones excitatorias (glutaminrgicas)

desde la corteza orbitofrontal y cingulada al ncleo caudado y al ncleo estriado

ventral (accumbens). Otro tipo de proyecciones que llegan al ncleo estriado provienen de los ncleos del rafe (serotoninrgicos) y del sistema nigroestriatal (dopaminrgico). Por su parte, el ncleo caudado enva una proyeccin inhibitoria

(gabargica) al globus pallidus, una de las principales eferencias del estriado. El globus pallidus, a su vez, enva proyecciones inhibitorias al tlamo, que proyecta, finalmente, a la corteza orbitofrontal. Existiran, pues, cuatro tipos de interconexiones:

(a) de la corteza al estriado (excitatoria), del estriado al globus pallidus (inhibitoria),

del globus pallidus al tlamo (inhibitoria), y del tlamo a la corteza (excitatoria).

Segn el tipo de sistemas de neurotransmisores predominantes entre los distintos elementos del circuito basal clsico, es de suponer que los impulsos a travs del

circuito directo (con dos conexiones inhibitorias) tendern a activar el sistema de

una manera autoreverberante, mientras que la estimulacin de la va indirecta (con

tres conexiones inhibitorias) tendern a inhibir tal activacin (Baxter et al., 1996;

Brody y Saxena, 1996). En otras palabras, las vas directas son circuitos de feedback

positivo y las indirectas lo son de feedback negativo (Insel, 1992).

2. Concepcin neuroanatmica actual del TOC

Estudios neuroanatmicos recientes han demostrado que el circuito clsico no se

ajusta estrictamente a la realidad ya que las conexiones entre los ganglios basales y

otras estructuras son ms complejas de lo que inicialmente se pens. De este forma,

el modelo actual plantea la existencia de un sistema de control indirecto gobernado

por los ganglios basales y compuesto por dos estructuras: la parte externa del globus pallidus y el ncleo subtalmico. Como se muestra en la Figura 2, la corteza

frontal mantiene conexiones excitatorias directas con las estructuras del circuito

basal indirecto. Estos datos permiten considerar a los elementos del sistema basal

indirecto como un sistema regulatorio interactivo y no simplemente como proyecciones en su sentido estricto (Brody y Saxena, 1996). Sin embargo, y sean cuales

sean los elementos concretos del circuito, la estimulacin del circuito indirecto

provoca un incremento de la activacin en el complejo formado por el globus pallidus y la sustancia negra reduciendo, finalmente, la actividad talmica.

Baxter et al. (1996), y Brody y Saxena (1996), han propuesto que la funcin del

circuito basal directo es la ejecucin de una conducta especfica de respuestas corporales que son adaptativas y deben tener lugar en respuesta a un estmulo especfico. Por ejemplo, ante la deteccin de suciedad aparece una conducta normal de

lavado. Igualmente, la activacin del circuito basal indirecto modera o amortigua las

conductas dependientes del circuito directo, cuando ha llegado el momento de

suprimirlas o anularlas (algo a lo que los obsesivos son bastante reticentes).

Numerosos hallazgos experimentales y clnicos han demostrado la participacin

de la corteza orbitofrontal en las preocupaciones y rumiaciones mentales de orden,

higiene, violencia o sexo (Baxter et al., 1987; Baxter, 1991). En sujetos normales,

85

Bases biolgicas del trastorno obsesivo-compulsivo

Figura 2.

Concepcin actual del circuito frontal-subcortical.

CORTEZA

FRONTAL

ESTRIADO

(+)

()

(+)

(+)

(+)

VIA DIRECTA

G.P. int. y

S.N.

TALAMO

VIA INDIRECTA

G.P. ext.

()

()

(+)

N. SUBTALAMICO

G.P. int. y S.N. = globus pallidus interno y sustancia negra.

B.P. ext. = globus pallidus externo.

estos pensamientos obsesivos podran ir a travs de la corteza orbitofrontal del circuito directo, con una inhibicin apropiada del circuito indirecto. Sin embargo, en

los pacientes con TOC el sistema puede tener un umbral excesivamente bajo de

deteccin de los estmulos que evocan la aparicin de conductas relacionadas con

los comportamientos tpicos de esta patologa, debido probablemente a la presencia de un tono neural excesivo del circuito basal directo. En el TOC parece existir,

pues, una sobreactivacin del circuito orbitofrontal-basal-talmico.

Modelo de Rapoport

Rapoport (1991) ha propuesto un modelo de liberacin innato ubicado en los

ganglios basales, donde resultan necesarios dos tipos de mecanismos: (1) un mecanismo de deteccin que reconoce aspectos especficos del estmulo (estmulo llave

o signo), y (2) un mecanismo de ejecucin de respuestas, tpicas de la especie, conocidas como patrones de accin fija.

En circunstancias normales, la deteccin de los estmulos signo provoca la ejecucin de una conducta apropiada a la situacin. La clave del modelo de Rapoport

estriba en la existencia de dos tipos de importantes proyecciones que llegan al

ncleo estriado (ventromedial y accumbens): una de ellas proviene de la corteza cingulada anterior y de la corteza orbitofrontal; la otra, proviene de reas corticales de

86

NAVARRO

PUIGCERVER

asociacin (reas temporales superior e inferior), que parecen estar involucradas en

el reconocimiento de objetos y sonidos.

Segn esta hiptesis, las neuronas del ncleo estriado actan como detectoras

de estmulos, constituyendo algunas de ellas circuitos innatos. Otro tipo de asamblea celular presente en el estriado es el detector movitacional interno. Estas asambleas estriatales inhiben mediante descargas tnicas a las asambleas palidales y

stas, a su vez, inhiben a las neuronas talmicas; de esta forma, la inhibicin estriatal de los circuitos del globus pallidus provocara la desinhibicin o liberacin de los

grupos celulares talmicos.

El circuito funciona de la siguiente manera: el aparato sensorial implicado

informa a la corteza y al ncleo estriado del estmulo presente en ese momento (por

ejemplo, suciedad). Si el input sensorial al estriado indica que las manos estn

sucias, el grupo celular estriatal innatamente programado reconocer este input

como suciedad. Estas neuronas iniciarn una descarga vigorosa e interrumpirn la

descarga tnica en las clulas palidales. La supresin de los inputs inhibitorios al

tlamo liberar a los circuitos talamocorticales y posibilitar la realizacin de una

respuesta conductual normal (lavado).

Rapoport (1991) defiende que en el TOC existira una hiperactividad en la corteza cingulada y/o en el estriado. Para otros autores, sin embargo, el mecanismo

patogentico de los TOC se fundamenta en una alteracin de los circuitos lmbicoestriatales/ganglios basales. As, se ha sugerido que la hiperactividad orbitotalmica

dara lugar a la sintomatologa compulsiva, mientras que el circuito basal-lmbicoestriatal sera responsable del componente inhibitorio (control vs prdida de control). Segn Modell et al. (1989), los sntomas del TOC apareceran cuando la

actividad estriatal-palido-talmica se encuentra anormalmente reducida, o bien

cuando la actividad recproca orbitotalmica se encuentra anormalmente aumentada.

3. Pruebas experimentales y clnicas

Existen numerosas investigaciones experimentales y clnicas que apoyan el

modelo neuroanatmico propuesto y que, en definitiva, subrayan una influencia

determinante de variables biolgicas en la gnesis del TOC. Las modernas tcnicas

de neuroimagen estructural y funcional han posibilitado el estudio y anlisis de las

reas y sistemas cerebrales que participan en el TOC. Asimismo, los efectos terapeticos beneficiosos constatados en algunos pacientes con TOC sometidos a psicociruga y a otros tratamientos no farmacolgicos refuerzan la hiptesis de un origen

orgnico para esta enfermedad.

A) Alteraciones estructurales

En la Tabla 2 se presenta un cuadro-resumen de los estudios sobre posibles anormalidades estructurales en pacientes con TOC utilizando tcnicas de neuroimagen

estructural, fundamentalmente tomografa axial computarizada (TAC) y resonancia

magntica (RM).

Bases biolgicas del trastorno obsesivo-compulsivo

87

Tabla 2

Estudios con tcnicas de neuroimagen estructural en pacientes con TOC

Autores

Ao

Tcnica

Sujetos

Resultados

Insel et al.

1983

TAC

10 pacientes con TOC

10 controles normales

TOC = controles

Behar et al.

1984

TAC

17 pacientes con TOC

16 controles normales

Mayor ratio ventrculo/cerebro en

los pacientes con TOC

Luxenberg

et al.

1988

TAC

10 adolescentes con TOC

10 controles normales

Disminucin del ncleo caudado

en el TOC

Garber

et al.

1989

RM

32 pacientes con TOC

tratados

14 controles normales

Alteraciones en T1 en el giro cingulado anterior en los pacientes con

TOC e historia familiar positiva

Kellner

et al.

1991

RM

12 pacientes con TOC

TOC = controles

12 controles normales

Scarone

et al.

1992

RM

20 pacientes con TOC

tratados

16 controles normales

Incremento del volumen de la zona

derecha de la cabeza del ncleo

caudado

Swoboda

y Jenike

1995

RM

1 paciente con TOC con

infarto frontal y oclusin

Confirmacin de dicha lesin frontal

asociada al TOC mediante RM

de la cartida interna

Aylward

et al.

1996

RM

24 pacientes con TOC

21 controles normales

TOC = controles

Rosenbereg

et al.

1997a

RM

19 pacientes con TOC

19 controles normales

(7-19 aos)

Los pacientes con TOC mostraron

volmenes estriatales significativamente ms pequeos y volmenes

del tercer ventrculo mayores

Los estudios con TAC fueron los primeros que sugirieron la existencia de alteraciones morfolgicas en pacientes diagnosticados de TOC. En la primera investigacin realizada, Insel et al. (1983) no encontraron diferencias entre un grupo de 10

sujetos con TOC y el grupo control en una amplia variedad de parmetros neurolgicos y neuropsicolgicos, incluyendo medidas del tamao ventricular. En contraste,

un ao despus Behar et al. (1984) publicaron un trabajo con adolescentes con un

cuadro clnico de TOC en el que observaron una mayor ratio ventrculo/cerebro en

estos pacientes, en comparacin con los controles. En un estudio posterior, Luxemberg et al. (1988) hallaron en un grupo de diez sujetos con TOC un tamao significativamente inferior del ncleo caudado al de los sujetos controles, aunque no

encontraron diferencias importantes entre los tamaos ventriculares.

Utilizando la RM, Garber et al. (1989) evaluaron a 32 pacientes con TOC que

fueron medicados con clomipramina (n=19) o con placebo (n=13) durante un estu-

88

NAVARRO

PUIGCERVER

dio de tratamiento doble-ciego, y compararon sus registros con los de un grupo de

14 controles normales. Los autores observaron nicamente una alteracin del giro

cingulado anterior en las imgenes potenciadas en T1 en los sujetos con una historia familiar positiva de TOC.

Por otro lado, Kellner et al. (1991) analizaron mediante RM a 12 sujetos con

TOC y 12 controles sanos, no encontrando diferencias significativas entre los grupos en ninguna de las medidas efectuadas (rea de la cabeza del ncleo caudado,

rea del cuerpo calloso, grosor del giro cingulado y ratio intracaudado/asta frontal.

Por su parte, Scarone et al. (1992) se centraron en el estudio del volumen de la

cabeza del ncleo caudado de 20 pacientes con TOC tratados con clomipramina y

fluvoxamina y 16 controles sanos. Sus resultados indicaron la presencia de un

incremento significativo del volumen del lado derecho de la cabeza del caudado en

los sujetos con TOC, en comparacin con los controles. No observaron, sin

embargo, correlaciones significativas entre dicho parmetro y la edad, edad de

comienzo de la enfermedad, o severidad de los sntomas utilizando la escala de

Yale-Brown.

Ms recientemente, Aylward et al. (1996) examinaron los volmenes del ncleo

caudado y putamen mediante RM en 24 pacientes con TOC y 21 controles, emparejados en edad, raza, nivel educativo y sexo. No se hallaron diferencias entre ambos

grupos en las medidas estructurales realizadas de los ganglios basales ni se observ

tampoco un alargamiento ventricular.

Aunque el TOC aparece generalmente a lo largo de la infancia tarda o la adolescencia, se han realizado pocos estudios con el fn de examinar la anatoma frontoestriatal en nios con TOC libres de medicacin. En este sentido, Rosenberg et al.

(1997a) han analizado las imgenes de resonancia magntica de 19 sujetos diagnosticados de TOC (7-18 aos) y 19 controles para determinar los volmenes de la

corteza prefrontal, estriado (caudado y putamen), ventrculos laterales y tercer ventrculo, as como el volumen intracraneal. En comparacin con los controles, los

pacientes con TOC mostraron volmenes estriatales significativamente ms pequeos y volmenes del tercer ventrculo mayores. En cambio, no se apreciaron diferencias significativas en el resto de los parmetros evaluados. El volumen del

estriado correlacionaba inversamente con la severidad de los sntomas de la enfermedad, pero no con su duracin.

B) Alteraciones funcionales

Practicamente todos los estudios con tcnicas de neuroimagen funcional realizados hasta la fecha han utilizado la tomografa por emisin de positrones (PET) o

la tomografa computarizada por emisin de fotones simples (SPECT). En la Tabla 3

se presenta un cuadro-resumen de los principales resultados obtenidos con dichas

tcnicas de neuroimagen.

Aunque la coincidencia entre los diferentes estudios dista mucho de ser total,

existe una enorme cantidad de datos que sugiere la existencia en el TOC de alteraciones en estructuras cortico-lmbicas (orbital y, en menor medida, de la corteza cingulada y paralmbica), ganglios basales y tlamo (Baxter et al., 1996).

Bases biolgicas del trastorno obsesivo-compulsivo

89

Tabla 3

Estudios con tcnicas de neuroimagen funcional en pacientes con TOC

Autores

Ao

Tcnicas

Sujetos

Resultados

Baxter

et al.

1987

PET

14 TOC (9 con depresin concurrente)

14 con depresin

unipolar

14 controles

Las tasas metablicas de glucosa

absolutas se incrementaron en los

TOC en hemisferios cerebrales, caudado y giro orbital. Las tasas metalicas normalizadas en el caudado no

diferan de los controles

Baxter

et al.

1988

PET

10 TOC

Resultados muy similares al estudio anterior

10 controles

Zohar

et al.

1989

SPECT

10 TOC

Los sujetos fueron evaluados bajo tres condiciones: (1) relajacin, (2) inundacin en imaginacin, y (3) exposicin in vivo. El fsr

disminuy significativamente en todas las regiones corticales durante la exposicin in

vivo, excepto en la corteza temporal donde

se observ un incremento

Nordahl

et al.

1989

PET

8 TOC

30 controles

Hipermetabolismo significativo en regiones

orbitales/frontal en el TOC. No se observaron diferencias en las tasas metablicas globales o en el metabolismo normalizado en

estructuras de los ganglios basales

Swedo

et al.

1989

PET

18 TOC

18 controles

Incremento de la actividad metablica en la

regin prefrontal derecha e izquierda, fronto-orbital izquierda, premotora izquierda,

sensoriomotora izquierda, regin cingulada

anterior bilateral, tlamo derecho, regin paracentral izquierda, temporoinferior izquierda

y cerebelar derecha. No se observaron diferencias en el metabolismo de los ncleos

caudados

Martinot

et al.

1990

PET

16 TOC

8 controles

Todas las regiones examinadas mostraron

tasas metablicas absolutas ms bajas en el

TOC que en los controles. Respecto al mebolismo normalizado, se hallaron tasas ms

bajas en la corteza prefrontal lateral, pero no

a nivel orbital

Machlin

et al.

1991

SPECT

10 TOC

8 controles

Ratio significativamente ms elevada de metabolismo en corteza medio-frontal en el

TOC, en comparacin con los controles. No

se observaron diferencias a nivel orbital

Hoehn-Saric

et al.

1991

SPECT

6 TOC (tratados 3-4 meses

con fluoxetina)

Resultados muy similares al estudio anterior

90

NAVARRO

PUIGCERVER

Horwitz

et al.

1991

PET

18 TOC

18 controles

Correlacin positiva significativa entre la severidad del TOC y el metabolismo frontal orbital derecho normalizado y absoluto. Los

pacientes con elevada ansiedad durante la

prueba mostraron un aumento de la actividad prefrontal u orbito-frontal

Rubin

et al.

1992

SPECT

10 TOC

10 controles

Incremento metablico en el TOC en la corteza parietal dorsal alta bilateral, corteza posterofrontal izquierda y corteza frontal orbital

bilateral. Descenso de actividad en el caudado, bilateralmente

Adams

et al.

1993

SPECT

11 TOC

11 controles

Perfusin asimtrica de ganglios basales en

8 de los pacientes

Edmonstone

et al.

1994

SPECT

12 TOC

12 con EDM

12 controles

Disminucin bilateral de la perfusin en ganglios basales en el grupo con TOC

Lucey

et al.

1995

SPECT

30 TOC

30 controles

Reduccin del flujo sanguneo en corteza

frontal superior derecha e izquierda, corteza

frontal inferior derecha, corteza temporal izquierda, corteza parietal izquierda, ncleo

caudado derecho y tlamo derecho

Hollander

et al.

1995

SPECT

14 TOC

Marcado incremento en la perfusin cortical

global en los pacientes cuyos sntomas

empeoraron con la administracin de m-CPP

Perani et

al.

1995

PET

11 TOC

15 controles

Incremento de la actividad metablica en

corteza cingulada, tlamo y complejo plido/

putamen en el TOC. La mejora clnica de los

pacientes se asoci con un descenso bilateral del metabolismo en la corteza cingulada

Molina et

al.

1995a

SPECT

6 TOC

Incremento de la perfusin en ganglios basales

Molina et

al.

1995b

SPECT

1 TOC

Incremento de la perfusin en regin orbitofrontal bilateral, cingulada anterior, frontotemporal y caudado derecho, antes del tratamiento con clomipramina. Durante el tratamiento se observ una reduccin de los valores iniciales, que retornaron de nuevo

cuando se suprimi el tratamiento

Simpson y

Baldwin

1995

SPECT

1 TOC

Infarto parietal inferior derecho. Disminucin

del flujo sanguneo cerebral en los ganglios

basales derechos y reas temporales. Mayor

actividad en el rea orbitofrontal derecha

que en la izquierda

Bases biolgicas del trastorno obsesivo-compulsivo

91

Rubin et

al.

1995

SPECT

8 TOC

8 controles

Incremento del flujo sanguneo en corteza

orbital frontal, corteza posterofrontal y corteza parietal dorsal alta bilateral en el TOC, antes del tratamiento, en comparacin con los

controles. Durante el tratamiento disminuy

dicho flujo sanguneo. En el ncleo caudado (bilateralmente) se observ una reduccin del flujo sanguneo antes del tratamiento, que persisti durante el mismo

Breiter et

al.

1996

RM-funcional 10 TOC

5 controles

Activacin en el 70% o ms de los pacientes

de la regin orbitofrontal medial, frontal lateral, temporal anterior, cingulada anterior, corteza insular, caudado, ncleo lenticular y amgdala. Ningn sujeto del grupo control exhibi actividad alguna en dichas regiones

Lucey et

al.

1997

SPECT

Reduccin de la perfusin cortical en caudado y corteza frontal superior en TOC y PTSD

en comparacin con los controles y AP-A.

15 TOC

15 controles

15 con AP-A

16 con PTSD

AP-A: ataques de pnico con agorafobia

PTSD: Trastorno por estrs posttraumtico

fsr: flujo sanguneo regional

EDM: episodio depresivo mayor

Se ha observado una reduccin de la actividad a nivel del ncleo caudado en al

menos seis estudios que han empleado SPECT (Rubin et al., 1992; 1995; Edmonstone et al., 1994; Simpson y Baldwin, 1995; Lacey et al., 1995; 1997), aunque tambin se ha descrito un resultado opuesto (Molina et al., 1995a y b).

En general, el tratamiento farmacolgico reduce la perfusin cortical descrita con

el SPECT (Hoiehn-Saric et al., 1991; Rubin et al., 1995), pero parece persistir a nivel

del ncleo caudado con independencia de la medicacin administrada (Rubin et al.,

1995). Resultados similares han sido obtenidos cuando se utilizan determinadas tcnicas conductuales como tratamiento de los pacientes. As, Zohar et al. (1989) evaluaron a 10 sujetos con TOC bajo tres condiciones: (1) relajacin, (2) inundacin en

imaginacin y (3) exposicin in vivo. El flujo sanguneo regional descendi significativamente en todas las regiones corticales exploradas durante la exposicin in

vivo, excepto en la corteza temporal donde se observ un incremento.

Los resultados obtenidos mediante PET han demostrado la existencia de un

hipermetabolismo de los ganglios basales y una implicacin variable (es decir, incremento o reduccin) de las regiones frontales y la corteza cingulada (Baxter et al.,

1987; Swedo et al., 1989). Sin embargo, una buena parte de los estudios se han

realizado con muestras heterogneas de pacientes y a veces no se ha considerado

el posible papel de una depresin asociada (Perani et al., 1995).

Por su parte, Beiter et al. (1996) utilizaron la resonancia magntica funcional

(RMf), una novedosa y potente tcnica de neuroimagen (Vendrell, Junqu y Pujol,

92

NAVARRO

PUIGCERVER

1995), en 10 pacientes con TOC y 5 sujetos normales. Los resultados indicaron una

activacin para el 70% o ms de los pacientes con TOC de las regiones orbitofrontal medial, frontal lateral, temporal anterior, cingulada anterior, corteza insular, caudado y amgdala, en comparacin con los controles. Dichos resultados coinciden, en

lneas generales, con los obtenidos en otros estudios que utilizaron tcnicas de neuroimagen funcionales, como SPECT o PET. Sin embargo, las activaciones lmbicas y

paralmbicas fueron ms prominentes con la RMf.

Por otro lado, Kustowski et al. (1993) realizaron registros electroencefalogrficos

(EEG) de 13 pacientes diagnosticados de TOC, no medicados y sin depresin, y 10

controles emparejados por edad. El anlisis cuantitativo del EEG revel la existencia

de una disminucin de la potencia de las bandas delta, beta1 y beta2 en los pacientes con TOC a nivel frontal y en el hemisferio derecho. Los sujetos con TOC presentaron, adems, una mayor asimetra hemisfrica en la actividad EEG, indicativa

de una severa hipoactividad EEG en el hemisferio derecho. Igualmente, Molina et

al. (1995a) investigaron a 13 pacientes con TOC mediante cartografa cerebral y

potenciales evocados visuales y auditivos. Seis de ellos fueron tambin examinados

mediante SPECT. Asimismo, un grupo de cuatro pacientes fue estudiado con ambas

tcnicas antes y despus del tratamiento con agonistas serotoninrgicos. Los resultados indicaron un incremento global de la potencia de las bandas beta y theta,

junto con incremento de la perfusin en las regiones frontales. De igual modo, los

pacientes mostraron un incremento de la potencia delta a lo largo de las regiones

frontal y temporal derecha, acompaado de un incremento de la perfusin en los

ganglios basales y una disminucin de la amplitud de las ondas P50 y N100 de los

potenciales evocados auditivos; dichas alteraciones disminuyeron sensiblemente

con el tratamiento farmacolgico.

C) Efectos de la psicociruga y otros tratamientos no farmacolgicos

La psicociruga constituye una controvertida alternativa teraputica para aquellos pacientes con TOC que no responden a ningn tipo de tratamiento. Aunque no

abundan los estudios controlados, dos intervenciones parecen especialmente tiles:

la cingulotoma y la leucotoma lmbica. Esta ltima tcnica implica la realizacin de

una transeccin estereotxica de los tractos nerviosos que van desde la corteza frontal a regiones subcorticales, bien mediante capsulotoma anterior o mediante tractotoma subcaudada. Conviene sealar que dichas lesiones no localizan una lesin

sino que interrumpen un circuito y disminuyen el flujo de informacin entre estas

estructuras (Jenike, Baer y Minichiello, 1990; Hay et al., 1993).

Biver et al. (1995) investigaron mediante PET y [18F ]fluorodeoxigluocsa la

evolucin de un mujer de 37 aos con un TOC, antes y despus de ser tratada

con leucotoma estereotxica bifrontal. Observaron una disminucin bilateral del

metabolismo de la glucosa en la corteza frontal orbital tras la psicociruga. Asimismo, se apreci un decremento del metabolismo cerebral, aunque en menor

grado, en el tlamo y en ncleo caudado. Por lo tanto, la mejora clnica en el

TOC tras la tractotoma estereotxica parece estar asociada con cambios metablicos cerebrales, especialmente en la regin orbital frontal. Ms reciente-

Bases biolgicas del trastorno obsesivo-compulsivo

93

mente, Sachdev y Hay (1996) realizaron un seguimiento de 14 pacientes con

TOC severo e intratable que fueron sometidos a neurociruga entre 1972 y 1989

con el fn de relacionar el resultado de la psicociruga con las localizaciones y

tamaos de las lesiones evaluadas mediante resonancia magntica. Sus resultados sugeran que el resultado de la psicociruga no pareca estar asociado con la

extensin de las lesiones.

Por otro lado, Greenberg et al. (1997) han investigado si la estimulacin magntica transcraneal recurrente afectaba la sintomatologa del TOC. Las conductas

compulsivas disminuyeron significativmante durante ocho horas despus de recibir

dicha estimulacin en la regin prefrontal lateral derecha, una regin cerebral que

ha sido involucrada en esta patologa.

En un interesante estudio, Schwartz et al. (1996) determinaron en un grupo de

nueve pacientes con TOC tratados mediante modificacin de conducta si la mejora clnica se acompaaba por cambios significativos en las tasas metablicas en el

ncleo caudado, utilizando la tcnica de la tomografa por emisin de positrones

(PET). Asimismo, combinando las muestras de este estudio y de otra investigacin

anterior, examinaron si existan correlaciones patolgicas entre la actividad cerebral

en la corteza orbital, ncleo caudado, y tlamo. Sus resultados indicaron que los

sujetos que respondan a la terapia de conducta mostraban descensos bilaterales

significativos en las tasas metablicas del ncleo caudado, superiores a los que no

respondan apropiadamente al tratamiento. Antes del tratamiento, existan correlaciones significativas entre la actividad cerebral de los giros orbitales y de la cabeza

del ncleo caudado y tlamo derecho. Estas correlaciones disminuyeron notablemente despus del tratamiento conductual.

Neuroqumica

Es un hecho bien establecido que la administracin de agonistas serotoninrgicos, especialmente inhibidores selectivos de la recaptacin de serotonina, mejoran

los sntomas del TOC, lo que plantea claramente la posibilidad de que los receptores serotoninrgicos puedan estar implicados en esta enfermedad (Lpez-Ibor, Vias

y Saiz, 1990; Orozco, de la Fuente y Nicolini, 1995; Fineberg et al., 1997; Koran,

Salle y Pallanti, 1997).

Las pruebas de estimulacin neuroendocrina (utilizando, p.ej, m-CPP o fenfluramina) representan otra de las posibles estrategias para examinar el funcionamiento del sistema serotoninrgico en sujetos humanos. Aunque los resultados no

han sido siempre coincidentes, en general la evidencia disponible seala que la

administracin de agonistas serotoninrgicos empeora los sntomas del TOC. De

acuerdo con la hiptesis de la serotonina, estos datos han sido interpretados en

el sentido de una aumento de la sensibilidad de los receptores 5-HT (Smeraldi

et al., 1996).

El estudio de los marcadores perifricos (v.g., plaquetas) de la funcin del 5-HT

puede aportar tambin informacin relevante en apoyo de la hiptesis serotoninrgica. En este sentido, Pandey et al. (1993) evaluaron el papel de los receptores sero-

94

NAVARRO

PUIGCERVER

toninrgicos 5HT2 en el TOC. Para ello, analizaron dichos receptores en muestras

de plaquetas obtenidas de pacientes con TOC (n=20) durante un perodo basal sin

frmacos, y en sujetos controles normales (n=25). Los principales parmetros determinados fueron el Bmax y la constante de disociacin (Kd). En conjunto, los resultados de este trabajo no indicaron la presencia de alteraciones en los receptores

5-HT2 en las plaquetas de pacientes con TOC.

Por otra parte, diversos estudios sugieren que la oxitocina puede desempear

igualmente un papel destacado en la patognesis de algunas formas de TOC. Por

ejemplo, la administracin de oxitocina puede incrementar las conductas de autoaseo en ratas, habindose planteado que dichas conductas pueden ser similares a

los rituales de limpieza y de lavado de manos presentes en muchos pacientes con

TOC (Leckman et al., 1994). Por otro lado, la oxitocina est claramente involucrada

en el inicio de la conducta maternal en animales. Recientemente, se ha observado

que el 56% de las mujeres con TOC mostraron un empeoramiento de su cuadro clnico durante el embarazo o el puerperio. Sin embargo, aunque en algunos estudios

se ha demostrado que la administracin de oxitocina puede producir una mejora

de los sntomas del TOC (Ansseau et al., 1987), en investigaciones ms recientes no

se ha podido confirmar la eficacia terapetica de esta hormona (Salzberg y Swedo,

1992; Epperson, Mc.Dougle y Price, 1996).

Neuroinmunologa

Se ha observado un incremento de la incidencia de TOC en pacientes con corea

de Sydenham (Swedo et al., 1989), una enfermedad autoinmune que afecta a los

ganglios basales. Asimismo, se han detectado anticuerpos para la somatostatina14 y la prodinorfina 209-240 en pacientes con TOC (Roy et al., 1994). Estas observaciones sugieren la existencia de posibles alteraciones en el sistema inmune en el

TOC.

Los resultados de los escasos estudios neuroinmunolgicos en pacientes con

TOC son, sin embargo, contradictorios. As, Weizman et al. (1996) no encontraron

alteraciones en la produccin de citoquinas (IL-1, IL-2 y IL-3-LA) en un grupo de 11

pacientes no depresivos con TOC, en comparacin con los controles. En contraste,

Brambilla et al. (1997) hallaron concentraciones ms bajas de interleucina 1- (Il-1)

y del factor-alfa de necrosis tumoral (TNF-alfa) en 27 pacientes no medicados diagnosticados de TOC, en comparacin con el grupo control.

Otros parmetros

El estudio de los movimientos oculares constituye una las tcnicas ms sensibles

para la deteccin de los mecanismos de integracin sensoriomotora. La evaluacin

de la funcin oculomotora permite investigar la posible alteracin en la integracin

sensoriomotora en el TOC, sugerida por la presencia de signos neurolgicos blandos (Nickoloff et al., 1991), as como por los resultados de los estudios neuropsi-

95

Bases biolgicas del trastorno obsesivo-compulsivo

Tabla 4

Estudios sobre movimientos oculares de seguimiento en pacientes con TOC

Autores

Ao

Muestra

Frmacos

Movim. seguimiento

Sacadas anticipatorias

Nickoloff

et al.

1991

8 TOC

12 controles

Tratados (7)

TOC=controles

TOC=controles

Tien et al.

1992

11 TOC

14 controles

Tratados (10)

TOC=controles

Sweeney

et al.

1992

17 TOC

25 controles

No tratados

TOC < controles

Pallanti

et al.

1993

14 TOC

14 controles

Tratados (12)

TOC < controles

TOC > controles

Gambini

et al.

1993

23 TOC

27 controles

Tratados (13)

TOC < controles

Pallanti

et al.

1996

21 TOC

21 controles

No tratados

TOC< controles

TOC > controles

colgicos (Arnedo, Roldn y Morell, 1996). Esta disfuncin de los movimientos oculares ha sido tambin descrita en otras patologas que afectan a los ganglios basales y/o a la corteza frontal, tales como la enfermedad de Parkinson y la corea de

Huntinghton (Pallanti et al., 1996). En la Tabla 4 se presenta un cuadro-resumen con

los principales estudios sobre los movimientos oculares de seguimiento en

pacientes con TOC.

Como se observa en la Tabla 4, los resultados derivados de los estudios sobre

movimientos oculares en sujetos con TOC son claramente inconsistentes. As, en

cuatro de los seis estudios documentados se aprecia una disminucin de los movimientos de seguimientos en los pacientes con TOC, en comparacin con los controles (Sweeney et al., 1992; Tien et al., 1992; Gambini et al., 1993; Pallanti et al.,

1993, 1996), asociado a un incremento del nmero y amplitud de los movimientos

sacdicos anticipatorios.

Los circuitos frontocorticales y de los ganglios basales parecen ser crticos para

llevar a cabo conductas dirigidas hacia un objetivo. Diversos estudios realizados en

primates y en sujetos humanos han identificado regiones del lbulo frontal especficamente relacionadas con los movimientos oculares conjugados (sacdicos) rpidos. Rosenberg et al. (1997b) han evaluado la inhibicin de la respuesta

oculomotora en 18 pacientes con TOC (8-17 aos) y 18 controles, observando un

porcentaje significativamente ms elevada de fallos de supresin de respuesta en los

sujetos con TOC, particularmente en los ms jvenes, en comparacin con los controles.

96

NAVARRO

PUIGCERVER

Referencias

Adams, B.L., Warneke, L.B. y McEwan, A.J.B. (1993). Single photon emission computerized

tomography in obsessive-compulsive disorder: a preliminary study. Journal of Psychiatric

Neuroscience, 18, 109-112.

Altemus, M., Murphy, D.L., Greenberg, B. y Lesch, K.P. (1996). Intact coding region of the

serotonin transporter gene in obsessive-compulsive disorder. American Journal of Medical Genetics, 67, 409-411.

Ansseau, M., Legros, J.J., Mormont, C., Cerfontaine, J.L., Papart, P., Geenen, V., Adam, F. y

Franck, G. (1987). Intranasal oxytocin in obsessive-compulsive disorder. Psychoneuroendocrinology, 12, 231-236.

Arnedo, M., Roldn, L. y Morell, J.M. (1996). Aproximacin psicobiolgica al trastorno obsesivo-compulsivo. Psicologa Conductual, 4, 307-321.

Aylward, E.H., Harris, G.J., Hoehn-Saric, R., Barta, P.E., Machlin, S.R. y Pearlson, G.D. (1996).

Normal caudate nucleus in obsessive-compulsive disorder assessed by quantitative neuroimaging. Archives of General Psychiatry, 53, 577-584.

Baxter, L.R., Phelps, M.E., Mazziota, J.C., Guze, B.H., Schwartz, J.M. y Selin, C.E. (1987).

Local cerebral glucose metabolic rates in obsessive-compulsive disorder. A comparison

with rates in unipolar depression and in normal controls. Archives of General Psychiatry,

44, 211-218.

Baxter, L.R., Schwartz, J.M., Mazziota, J.C., Phelps, M., Pahl, J.J., Buze, B.E. y Fairbanks, L.

(1988). Cerebral glucose metabolic rates in non-depressed obsessive-compulsives. American Journal of Psychiatry, 145, 1560-1563.

Baxter, L.R. (1991). PET studies of cerebral function in major depression and obsessive-compulsive disorder: the emerging prefrontal consensus. Annals of Clinical Psychiatry, 3,

103-109.

Baxter, L.R., Saxena, S., Brody, A.L., Ackermann, R.F., Colgan, M., Schwartz, J.M., Allen-Martnez, Z., Fuster, J.M. y Phelps, M.E. (1996). Brain mediation of obsessive-compulsive

disorder symptoms: evidence from functional brain imaging studies in the human and

nonhuman primate. Seminars in Clinical Neuropsychiatry, 1, 32-47.

Behar, D., Rapoport, J.L., Berg, C.J., Denckla, M., Mann, L., Cox, C., Fedio, P., Zahn, T. y Wolfman, H. (1984). Computerized tomography and neuropsychological test measures in

adoelscents with obsessive-compulsive disorder. American Journal of Psychiatry, 141,

363-369.

Bellodi, L., Sciuito, G., Diaferia, G., Ronchi, P. y Smeraldi, E. (1992). Psychiatric disorders in

the families of patients with obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Research, 42,

111-120.

Black, D.W., Noyes, R. Jr., Goldstein, R.B. y Blum, N. (1992). A family study of obsessive-compulsive disorder. Archives of General Psychiatry, 49, 362-368.

Black, D.W. (1996). Epidemiology and genetics of OCD: A review and discussion of future

directions for research. CNS Spectrums, 1, 10-15.

Brambilla, F., Perna, G., Bellodi, L., Arancio, C., Bertani, A., Perini, G., Carraro, C. y Gava, F.

(1997). Plasma interleukin-1 and tumor necrosis factor concentrations on obsessivecompulsive disorders. Biological Psychiatry, 42, 976-981.

Breiter, H.C., Rausch, S.L., Kwong, K.K., Baker, J.r., Weisskoff, R.M., Kennedy, D.N., Kendrick,

A.D., Davis, T.L., Jiang, A., Cohen, M.S., Stein, C.E., Belliveau, J.W., Baer, L., OSullivan,

R.L., Savage, C.R., Jenike, M.A. y Rosen, B.R. (1996). Functional magnetic resonance imaging of symptom provocation in obsessive-compulsive disorder. Archives of General Psychiatry, 53, 595-606.

Bases biolgicas del trastorno obsesivo-compulsivo

97

Biver, F., Goldman, S., Francois, A., De la Porte, C., Luxen, A., Gribomont, B. y Lotstra, F.

(1995). Changes in metabolism of cerebral glucose after stereotactic leukotomy for

refractory obsessive-compulsive disorder: a case report. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 58, 502-505.

Brody, A.L. y Saxena, S. (1996). Brain imaging in obsessive-compulsive disorder: evidence for

the involvement of frontal-subcortical circuitry in the mediation of symptomatology. CNS

Spectrums, 1, 26-41.

Cummings, J.L. y Frankel, M. (1985). Gilles de la Tourette syndrome and the neurological

basis of obsessions and compulsions. Biological Psychiatry, 20, 117-126.

Edmonstone, Y., Austin, M.P., Prentice, N., Dougall, N., Freeman, C.P., Ebmeier, K.P. y Goodwin, G.M. (1994). Uptake of 99mTc-exametazime shown by single photon emission computerized tomography in obsessive-compulsive disorder compared with major depression

and normal controls. Acta Psychiatrica Scandinavica, 90, 298-303.

Epperson, C.N., McDougle, C.J. y Price, L.H. (1996). Intranasal oxytocin in obsessive-compulsive disorder. Biological Psychiatry, 40, 547-549.

Fineberg, N.A., Roberts, A., Montgomery, S.A. y Cowen, P.J. (1997). Brain 5-HT function in

obsessive-compulsive disorder. British Journal of Psychiatry, 171, 280-282.

Fyer, A., Mannuzza, S. y Chapman, T.F. (1993). Familial transmission of obsessive-compulsive

disorder. Abstracts of the First International OCD Conference. Capri, Italia.

Gambini, O., Abbruzzese, M. y Scarone, S. (1993). Smooth pursuit and saccadic eye movements and Wisconsin Card Sorting Test performance in obsessive-compulsive disorder.

Psychiatry Research, 48, 191-200.

Garber, H.J., Ananth, J.V., Chiu, L.C., Griswald, V. y Oldendorf, W. (1989). Nuclear magnetic

resonance study of obsessive-compulsive disorder. American Journal of Psychiatry, 146,

1001-1005.

Greenberg, B.D., George, M.S., Martin, J.D., Benjamin, J., Schlaepfer, T.E., Altemus, M., Wassermann, E.M., Post, R.M. y Murphy, D.L. (1997). Effect of prefrontal repetitive transcraneal magnetic stimulation in obsessive-compulsive disorder: a preliminary study. American

Journal of Psychiatry, 154, 867-869.

Hanna, G.L., Himle, J.A., Curtis, G.C., Koram, D.Q., Veenstra-Vander, A.B., Leventhal, B.L.

y Coork, E.H Jr. (1998). Serotonin transporter and seasonal variation in blood serotonin in families with obsessive-compulsive disorder. Neuropsychopharmacology, 18,

102-111.

Hay, P., Sachdev, P.S., Cummings, S., Sachdev, P., Cummings, S., Smith, J.S., Lee, T., Kitchener, P. y Matheson, J. (1993). Treatment of obsessive-compulsive disorder by psychosurgery. Acta Psychiatrica Scandinavica, 87, 197-207.

Hoehn-Saric, R., Pearlson, G.D., Harris, G.J., Machlin, S. y Camargo, E. (1991). Effects of fluoxetine on regional cerebral blood flow in obsessive compulsive patients. American Journal of Psychiatry, 48, 1243-1245.

Hollander, E., Zohar, J. y Marazzati, D. (dirs). (1994). Current concepts in OCD. Nueva York:

John Wiley.

Hollander, E., Prohovnik, I. y Stein, D.J. (1995). Increased cerebral blood flow during m-CPP

exarcebation of obsessive-compulsive disorder. Journal of Neuropsychiatry, 7, 485-490.

Horwitz, B., Swedo, S.E., Grady, C.L., Pietrini, P., Schapiro, M.B., Rapoport, J.L. y Rapoport, S.I. (1991). Cerebal metabolic pattern in obsessive-compulsive disorder: altered

intercorrelations between regional rates of glucose utilization. Psychiatry Research,

40, 221-237.

Insel, T.R., Donnelly, E.F., Lalakea, M.L., Alterman, I.S. y Murphy, D.L. (1983). Neurological and

neuropsychological studies of patients with obsessive-compulsive disorder. Biological Psychiatry, 18, 741-751.

98

NAVARRO

PUIGCERVER

Insel, T.R. (1992). Toward a neuroanatomy of obsessive-compulsive disorder. Archives of

General Psychiatry, 49, 739-744.

Jenike, M.A., Baer, L. y Minichiello, W.E. (1990). Obsessive-compulsive disorders: theory and

management (2 ed). Chicago: Year Book Medical Publishers.

Kellner, C.H., Jolley, R.R., Holgate, R.C., Austin, L., Lydiard, R.B., Laraia, M. y Ballenger, J.C.

(1991). Brain MRI in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Research, 36, 45-49.

Koran, L.M., Salle, F.R. y Pallanti, S. (1997). Rapid benefit of intravenous pulse loading of

clomipramine in obsessive-compulsive disorder. American Journal of Psychiatry, 154,

396-401.

Kustowski, M.A., Malone, S.M., Kim, S.W., Dysken, M.W., Okaya, A.J. y Christensen, K.J. (1993).

Quantitative EEG in obsessive-compulsive disorder. Biological Psychiatry, 33, 423-430.

Leckman, J.F., Goodman, W.K., North, W.C., Chappell, P.B., Price, L.H., Pauls, D.L., Anderson,

G.M., Riddle, M.A., McDougle, C.J. y Barr, L.C. (1994). The role of central oxytocin in

obsessive compulsive disorder and related normal behavior. Psychoneuroendocrinology,

19, 723-749.

Leckman, J.F., Grice, D.E., Boardman, J., Zhang, H., Vitale, A., Bondi, C., Alsobrook, J., Peterson, B.S., Cohen, D.J., Rasmussen, S.A., Goodman, W.K., McDougle, C.J. y Pauls, D.L.

(1997). Symptoms of obsessive-compulsive disorder. American Journal of Psychiatry, 154,

911-917.

Lenane, M.C., Swedo, S.E., Leonard, H., Pauls, D.L., Sceery, W. y Rapoport, J.L. (1990). Psychiatric disorders in first degree relatives of children and adolescents: with obsessive compulsive disorder. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 29,

407-412.

Lpez-Ibor, J.J., Vias, R. y Saiz, J. (1990). Bases biolgicas del trastorno obsesivo-compulsivo.

Actas Luso-Espaolas de Neurologa y Psiquiatra, 18, 306-315.

Lucey, J.V., Costa, D.C., Blanes, T., Busatto, G.F., Pilowsky, L.S., Takei, N., Marks, I.M., Ell, P.J.

y Kerwin, R.W. (1995). Regional cerebral blood flow in obsessive-compulsive disordered

patients at rest. Differential correlates with obsessive-compulsive and anxious-avoidant

dimensions. British Journal of Psychiatry, 167, 629-634.

Lucey, J.V., Costa, D.C., Adshead, G., Deahl, M., Busatto, G., Gacinovic, S., Travis, M.,

Pilowsky, L., Marks, I.M. y Kerwin, R.W. (1997). Brain blood flow in anxiety disorders.

OCD, panic disorder with agoraphoia, and post-traumatic stress disorder on 99m

TchHMPO single photon emission tomography. British Journal of Psychiatry, 171,

346-350.

Luxenberg, J.S., Swedo, S.E., Flamant, M.F., Friedland, R. y Rapoport, J. (1988). Neuroanatomical abnormalities in obsessive-compulsive disorder determined with quantitative x-ray

computed tomography. American Journal of Psychiatry, 145, 1089-1093.

Machlin, S.R., Harris, G.J., Pearlson, G.D., Hoehn-Saric, R., Jeffery, P. y Camargo, E.E. (1991).

Elevated medial-frontal cerebral flood flow in obsessive-compulsive patients: a SPECT

study. American Journal of Psychiatry, 148, 1240-1242.

Martinot, J.L., Allilaire, J.F., Mazoyer, B.M., Hantouche, E., Huret, J., Legaut-Demare, F., Deslauriers, A., Hardy, P., Pappata, S., Baron, J. y Syrota, A. (1990). Obsessive-compulsive

disorder: a clinical, neuropsychological and positron emission tomography study. Acta

Psychiatrica Scandinavica, 82, 233-242.

McKeon, R. y Murray, R. (1987). Familial aspects of obsessive-compulsive neurosis. British

Journal of Psychiatry, 151, 528-534.

Modell, J.G., Mountz, J.M., Curits, G.C. y Greden, J.F. (1989). Neurophysiologic dysfunction

in basal ganglia/limbic striatal and thalamocortical circuits as a pathogenetic mechanism

of obsessive-compuslvie disorder. Journal of Neuropsychiatry, 1, 27-36.

Bases biolgicas del trastorno obsesivo-compulsivo

99

Molina, V., Montz, R., Prez-Castejn, M.J., Martn-Loeches, M., Carreras, J.L., Calcedo, A. y

Rubia, F.J. (1995a). Cerebral perfusion, electrical activity and effects of serotonergic treatment in obsessive-compulsive disorder. A preliminary study. Neuropsychobiology, 32,

139-148.

Molina, V., Montz, R., Martn-Loeches, M., Jimnez-Vicioso, A., Carreras, J.L. y Rubia, F.J.

(1995b). Drug therapy and cerebral perfusion in obsessive-compulsive disorder. Journal of

Nuclear Medicine, 36, 2234-2238.

Nickoloff, S.E., Radant, A.D., Richler, R. y Hommer, D.W. (1991). Smooth pursuit and saccadic eye movements and neurological soft signs in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Research, 38, 173-185.

Nicolini, H., Hanna, G., Baxter, L., Schwartz, J., Weissbacker, K. y Spence, M.A. (1991). Segregation analysis of obsessive compulsive and associated disorders: preliminary results.

Ursus Medicus, 1, 25-28.

Nordahl, T.E., Benkelfat, C., Semple, W.E., Gross, M., King, A. y Cohen, R.M. (1989). Cerebral glucose metabolic rates in obsessive-compulsive disorder. Neuropsychopharmacology, 2, 23-28.

Orozco, B., de la Fuente, J.R. y Nicolini, H. (1995). Bases bioqumicas y tratamiento farmacolgico del trastorno obsesivo-compulsivo: experiencia del IMP en 70 pacientes. Salud

Mental, 18, 1-12.

Pallanti, S., Grecu, L., Cabras, P.L. y Zaccara, G. (1993). Eye movements in OCD. Actas de la

Reunin de la American Psychiatric Association, San Francisco.

Pallanti, S., Grecu, L.M., Gangemi, P.F., Massi, S., Parigi, A., Arnetoli, G., Quercioli, L. y Zaccara, G. (1996). Smooth-pursuit eye movement and saccadic intrusions in obsessive-compulsive disorder. Biological Psychiatry, 40, 1164-1172.

Pandey, S.C., Kim, S.W., Davis, J.M. y Pandey, G.N. (1993). Platelet serotonin-2 receptors in

obsessive-compulsive disorder. Biological Psychiatry, 33, 367-372.

Pauls, D.L., Alsobrook, J.P., Goodman, W., Rasmussen, S. y Leckman, J.F. (1995). A family

study of obsessive-compulsive disorder. American Journal of Psychiatry, 152, 76-84.

Perani, D., Colombo, C., Bressi, S., Bonfanti, A., Grassi, F., Scarone, S., Bellodi, L., Smeraldi,

E. y Fazio, F. (1995). [18F]FDG PET study in obsessive-compulsive disorder. A clinical/metabolic correlation study after treatment. British Journal of Psychiatry, 166, 244-250.

Rapoport, J.L. (1991). Basal ganglia dysfunction as a propesed cause of obsessive-compulsive

disorder. En B.J. Carroll y J.E. Barret (dirs), Psychopathology and the brain (pp. 77-94).

Nueva York: Raven Press.

Rasmussen, S.A. (1993). Genetic studies of obsessive-compulsive disorder. Annals of Clinical

Psychiatry, 5, 241-247.

Rauch, S., Jenicke, M., Alpert, N., Baer, L., Breiter, H., Savage, C. y Fischman, A. (1994).

Regional cerebral blood flow measured during symptom provocatioin in obsessive-compulsive disorder using oxigen 15-labeled carbon dioxede and positron emission tomography. Archives of General Psychiatry, 51, 62-70.

Richter, M.A., Swinson, R.P. y Joffe, R.T. (1991). A family study of obsessive-compulsive disorder. Paper presentado en el 144th Annual Meeting of the American Psychiatric Association, Nueva Orleans.

Riddle, M.A., Scahill, L., King, R., Hardin, M.T., Towbin, K.E., Ort, S.I., Leckman, J.F. y Cohen,

D.J. (1990). Obsessive compulsive disorder in children and adolescents: phenomenology

and familial history. Journal of American Academy of Chilo and Adolescent Psychiatry, 29,

766-772.

Rosenberg, D.R., Keshavan, M.S., OHearn, K.M., Dick, E.L., Bagwell, W.W., Seymour, A.B.,

Montrose, D.M., Pierri, J.N. y Birmaher, B. (1997a). Frontostriatal measurement in treat-

100

NAVARRO

PUIGCERVER

ment-naive children with obsessive-compulsive disorder. Archives of General Psychiatry,

54, 824-830.

Rosenberg, D.R., Averbach, D.H., OHearn, K.M., Seymour, A.B., Birmaher, B. y Sweeney, J.A.

(1997b). Oculomotor response inhibition abnormalities in pediatric obsessive-compulsive

disorder. Archives of General Psychiatry, 54, 831-838.

Roy, B.F., Benkelfat, C., Hill, J.L., Pierce, P.F., Dauphin, M.M., Kelly, T.M., Sunderland, T.,

Weinberger, D.R. y Breslin, N. (1994). Serum antibody for somatostatin-14 and

prodynorphin 209.240 in patients with obsessive-compulsive disorder, schizophrenia,

Alzheimer`s disease, multiple sclerosis, and advanced HIV infection. Biological

Psychiatry, 35, 335-344.

Rubin, R.T., Villanueva-Meyer, J., Ananth, J., Trajmar, P.J. y Mena, I. (1992). Regional 133Xe

cerebral blood flow and cerebral 99m-HMPAO uptake in unmedicated obsessive-compulsive disorder patients and matched normal control subjects: determination by highresolution single photon emission computed tomography. Archives of General Psychiatry,

49, 695-702.

Rubin, R.T., Ananth, J., Villanueva-Meyer, J., Trajmar, P.G. y Mena, I. (1995). Regional

133xenon cerebral blood flow and cerebral 99mTc-HMPAO uptake in patients with obsessive-compulsive disorder before and during treatment. Biological Psychiatry, 38, 429-437.

Sachdev, P. y Hay, P. (1996). Site and size of lesion and psychosurgical outcome in obsessivecompulsive disorder: a magnetic resonance imaging study. Biological Psychiatry, 39,

739-742.

Salzberg, A.D. y Swedo, S.E. (1992). Oxytocin and vasopressin in obsessive-compulsive disorder. American Journal of Psychiatry, 149, 713-714.

Scarone, S., Colombo, C., Livian, S., Abbruzzese, M., Ronchi, P., Locatelli, M., Scotti, G. y

Smeraldi, E. (1992). Increased right caudate nucleus size in obsessive-compulsive disorder: detection with magnetic resonance imaging. Psychiatry Research, 45, 115-121.

Schwartz, J.M., Stoessel, P.W., Baxter, L.R., Martin, K.M. y Phelps, M.E. (1996). Systematic

changes in cerebral glucose metabolic rate after successful behavior modification treatment of obsessive-compulsive disorder. Archives of General Psychiatry, 53, 109-113.

Sciuto, G., Pasquale, L. y Bellodi, L. (1995). Obsessive-compulsive disorder and mood disorders: a family study. American Journal of Medical Genetics, 60, 475-479.

Simpson, S. y Baldwin, B. (1995). Neuropsychiatry and SPECT of an acute obsessive-compulsive syndrome patient. British Journal of Psychiatry, 166, 390-392.

Smeraldi, E., Diaferia, G., Erzegovesi, S., Lucca, A., Bellodi, L. y Moja, E.A. (1996). Tryptophan depletion in obsessive-compulsive patients. Biological Psychiatry, 40, 398-402.

Swedo, S.E., Rapoport, J.L., Cheslow, D.L., Leonard, H.L., Ayoub, E.M., Hosier, D.M. y Wald,

E.R. (1989). High prevalence of obsessive-compulsive symptoms in patients with Sydenham`s chorea. American Journal of Psychiatry, 146, 246-249.

Swedo, S.E., Schapiro. M.C., Grady, C.L., Cheslow, D., Leonard, H., Kumar, A., Rapoport, S.

y Rapoport, J. (1989). Cerebral glucose metabolism in childhood onset obsessive-compulsive disorder. Archives of General Psychiatry, 46, 518-523.

Sweeney, J.A., Palumbo, D.R., Halper, J.P. y Shear, M.K. (1992). Pursuit eye movement dysfunction in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Research, 42, 1-11.

Swoboda, K.J. y Jenike, M.A. (1995). Frontal abnormalities in a patient with obsessive-compulsive disorder: the role of structural lesions in obsessive-compulsive behavior. Neurology, 45, 2130-2134.

Tien, A.Y., Pearson, G.D., Machlin, S.R., Bylsma, F.W. y Hoehn-Saric, R. (1992). Oculomotor

performance in obsessive-compulsive disorder. American Journal of Psychiatry, 149,

641-646.

Bases biolgicas del trastorno obsesivo-compulsivo

101

Vendrell, P., Junqu, C. y Pujol, J. (1995). La resonancia magntica funcional: una nueva tcnica para el estudio de las bases cerebrales de los procesos cognitivos. Psicothema, 7,

51-60.

Weizman, R., Laor, N., Barber, Y., Hermesh, H., Notti, I., Djaldetti, M. y Bessler, H. (1996).

Cytokine production in obsessive-compulsive disorder. Biological Psychiatry, 40, 908-912.

Zohar, J., Insel, T.R., Berman, K.F., Foa, E.B., Hill, J.L. y Weinberg, D.R. (1989). Anxiety and

cerebral blood flow during behavioral challenge: dissociation of central from peripheral

and subjective measures. Archives of General Psychiatry, 46, 505-510.

También podría gustarte

- Comentarios Pelicula de La Meta-DiplomadoDocumento3 páginasComentarios Pelicula de La Meta-DiplomadoLuis Luis SolamenteAún no hay calificaciones

- 1 - Preguntas Tema - Tomo I - Leccion 1 - Energias y 5 MovimientosDocumento5 páginas1 - Preguntas Tema - Tomo I - Leccion 1 - Energias y 5 Movimientosmaryvirginia100% (1)

- Cuestiones Éticas en La Manipulación GenéticaDocumento16 páginasCuestiones Éticas en La Manipulación GenéticaGonzalo Caso GarcíaAún no hay calificaciones

- ProyectoDocumento15 páginasProyectoJosé RosasAún no hay calificaciones

- Plan de Induccion ViñaniDocumento5 páginasPlan de Induccion ViñaniLuis Luis SolamenteAún no hay calificaciones

- Descripción Flujograma DepresiónDocumento3 páginasDescripción Flujograma DepresiónLuis Luis Solamente100% (1)

- El Dilema de Un GerenteDocumento1 páginaEl Dilema de Un GerenteLuis Luis Solamente100% (1)

- 47390110Documento5 páginas47390110Alex Pachas GradosAún no hay calificaciones

- Aprendizaje Profundo Y SUPERFICIALDocumento6 páginasAprendizaje Profundo Y SUPERFICIALLuis Luis SolamenteAún no hay calificaciones

- Proyecto-Fobia Social y Dinamica FamiliarDocumento32 páginasProyecto-Fobia Social y Dinamica FamiliarLuis Luis SolamenteAún no hay calificaciones

- Proyecto Niños Con TDHA y AnsiedadDocumento29 páginasProyecto Niños Con TDHA y AnsiedadLuis Luis SolamenteAún no hay calificaciones

- Preeclampsia y EclampsiaDocumento13 páginasPreeclampsia y EclampsiaLeonardo LopezAún no hay calificaciones

- El Aparato Reproductor FemeninoDocumento7 páginasEl Aparato Reproductor FemeninoMiguel CalderaAún no hay calificaciones

- Triptico Las EmocionesDocumento2 páginasTriptico Las EmocionesVega Terry Henry100% (2)

- SOMATOMETRIa 2Documento12 páginasSOMATOMETRIa 2Perla Reyes Jacobo Nissi80% (5)

- Diapositivas Trastornos Acido-Base 2022Documento72 páginasDiapositivas Trastornos Acido-Base 2022Jonathan Carranza OrtegaAún no hay calificaciones

- Anatomia Del Aparato Reproductor FemeninoDocumento2 páginasAnatomia Del Aparato Reproductor FemeninosashaAún no hay calificaciones

- Aparato Respiratorio UpaoDocumento35 páginasAparato Respiratorio UpaoDianita MendozaAún no hay calificaciones

- Practica No 8. MicrobiologiaDocumento5 páginasPractica No 8. MicrobiologiaFlor CarreraAún no hay calificaciones

- Evaluacion N°2 TejidosDocumento2 páginasEvaluacion N°2 Tejidosgletope100% (1)

- PHN HistoriaDocumento8 páginasPHN HistoriaMaria Del Carmen Revi HerradAún no hay calificaciones

- Antecedentes Académicos de La CarreraDocumento9 páginasAntecedentes Académicos de La CarreraBrandonEduardoGaliciaCanalesAún no hay calificaciones

- Guat C01 2023Documento240 páginasGuat C01 2023Martha DiegoAún no hay calificaciones

- Genetica - PresentacionDocumento39 páginasGenetica - Presentacionalfredo diazAún no hay calificaciones

- TraccionesDocumento8 páginasTraccionesJohanna QuilleAún no hay calificaciones

- Cubiertas, Cápsula, Glucocálix (Modo de Compatibilidad)Documento15 páginasCubiertas, Cápsula, Glucocálix (Modo de Compatibilidad)Areli de la Cruz50% (2)

- Sistema Circulatorio-31-05-2021Documento3 páginasSistema Circulatorio-31-05-2021david villavicencioAún no hay calificaciones

- 2021-CS BIOLOGICAS-Unidad III-Sistema CardiovascularDocumento24 páginas2021-CS BIOLOGICAS-Unidad III-Sistema CardiovascularYani PaladeaAún no hay calificaciones

- Bio Seminario7 2010-Ii PDFDocumento7 páginasBio Seminario7 2010-Ii PDFCarlos Manuel Ramos RojasAún no hay calificaciones

- Parenquima - VascularDocumento51 páginasParenquima - VascularRonald Afiler GonzalesAún no hay calificaciones

- Tercera DeclinaciónDocumento3 páginasTercera DeclinaciónSofía SáezAún no hay calificaciones

- Apuntes FYTI (2009)Documento154 páginasApuntes FYTI (2009)Cristina Coronilla BatresAún no hay calificaciones

- Biociencias 6 Prueba SaberDocumento12 páginasBiociencias 6 Prueba SaberandresfpaniAún no hay calificaciones

- Guia 16 de Ciencias Septimo Ii Trimestre 2021 Profe Carmen 2Documento3 páginasGuia 16 de Ciencias Septimo Ii Trimestre 2021 Profe Carmen 2Andrés AfanadorAún no hay calificaciones

- Semana 10 - Patologia PracticaDocumento7 páginasSemana 10 - Patologia PracticanicollAún no hay calificaciones

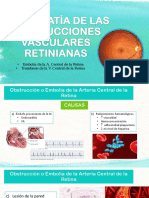

- Retinopatía de Las Obstrucciones Vasculares Retinianas Hta DMDocumento119 páginasRetinopatía de Las Obstrucciones Vasculares Retinianas Hta DMLluvia HolmanAún no hay calificaciones

- Tarea 1Documento14 páginasTarea 1gladys castilloAún no hay calificaciones

- Arterias y Venas de Miembros InferioresDocumento3 páginasArterias y Venas de Miembros InferioresNemis Padilla OliveroAún no hay calificaciones

- Toxoplasmosisfinal 140905164427 Phpapp01Documento34 páginasToxoplasmosisfinal 140905164427 Phpapp01Merlina VazquezAún no hay calificaciones

- Riesgos EléctricosDocumento52 páginasRiesgos EléctricosYenifer A. CarrascoAún no hay calificaciones