Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Haciendo Olas (Hecho) PDF

Haciendo Olas (Hecho) PDF

Cargado por

Mtt Dark0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

17 vistas183 páginasTítulo original

Haciendo Olas (Hecho).pdf

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

17 vistas183 páginasHaciendo Olas (Hecho) PDF

Haciendo Olas (Hecho) PDF

Cargado por

Mtt DarkCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 183

INFORME PARA LA FUNDACIN ROCKEFELLER

POR ALFONSO GUMUCIO DAGRON

PREFACIO POR DENISE GRAY-FELDER

INFORME PARA LA FUNDACIN ROCKEFELLER

POR ALFONSO GUMUCIO DAGRON

PREFACIO POR DENISE GRAY-FELDER

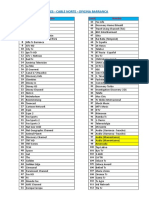

Contenido v

PREFACIO por D enise G ray-Felder I

INTRODUCCIN 5

EXPERIENCIAS

Radio Sutatenza Colombia 41

Radios Mineras Bolivia 47

Radio Huayacocotla Mxico 53

Radio Quillabamba Per 59

CESPAC Per 65

PRODERITH Mxico 71

Teatro Kerigma Colombia 77

Teatro La Fragua Honduras 83

Video SEWA India 89

Video Kayapo Brasil 95

TV Maxambomba Brasil 101

Radio Margaritas Mxico 107

Aarohan: Teatro de la Calle Nepal 113

Altavoces Comunitarios Filipinas 119

CESPA Mal 125

Radio Comunitaria Kothmale Sri Lanka 131

Teatro Trono Bolivia 137

Wan Smolbag Vanuatu 143

La Voz de la Comunidad Guatemala 149

Labor News Production Repblica de Corea 155

Tambuli Filipinas 161

Radio Izcanal El Salvador 167

Soul City Sudfrica 173

Teatro Popular Nigeria 179

Action Health Nigeria 185

EcoNews Africa Regional 191

Nalamdana India 197

Radio Zibonele Sudfrica 203

Televisin Serrana Cuba 209

Bush Radio Sudfrica 215

Radio Chaguarurco Ecuador 221

Radio Gune Yi Senegal 227

Radio Kwizera Tanzana 233

Red de Medios Comunitarios Kenya 239

Conteni do

Copyright 2001 The Rockefeller Foundation. Todos los derechos reservados.

Obra publicada en 2001 por The Rockefeller Foundation, 420 Fifth Avenue,

New York, NY 10018-2702, Estados Unidos de Amrica

Traduccin por: Alfonso Gumucio Dagron

D iseo del libro: Landesberg Design Associates, Pittsburgh, PA

Illustracin en la tapa: Cathie Bleck, New York, NY

Impresin: Plural Editores, La Paz (Bolivia)

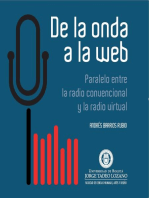

Gumucio Dagron, Alfonso

Haciendo Olas: Historias de Comunicacin Participativa para el Cambio Social/

Alfonso Gumucio Dagron.

p. cm.

Incluye referencias bibliogrficas

ISBN 0-89184-056-7

1. Cambio social Estudios interculturales. 2. ComunicacinEstudios

interculturales. 3. RadioAspectos sociales Estudios de casos. 4. Teatro

Aspectos sociales Estudios de casos. 5. Cine y televisinAspectos sociales

Estudios de casos. 6. Internet Aspectos sociales Estudios de casos. I. Ttulo.

vi Haciendo Olas

Plsar Regional, Amrica Latina 245

Radio Comunitaria de Moutse Sudfrica 251

Radio Sagarmatha Nepal 257

Carpa Lila Bolivia 263

Centros de Conocimiento Comunitario India 269

Grameen: Telfono Comunitario Bangladesh 275

InfoDes Per 281

Maneno Mengi Tanzana 287

Nutzij Guatemala 293

Proyecto de Medios de Comunicacin de Chiapas Mxico 299

Radio Kiritimati Kiribati 305

Radios Mampita y Magneva Madagascar 311

Telecentros de Gasaleka y Mamelodi Sudfrica 317

Video y Sueos Comunitarios Egipto 323

Red de Radios Locales Indonesia 329

Telecentro de Nakaseke Uganda 335

SIGLAS 341

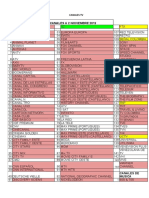

NDICE 1: POR FECHA 347

NDICE 2: POR PAS 349

NDICE 3: POR MEDIO DE COMUNICACIN 351

NDICE ALFABTICO DE REFERENCIA 353

AGRADECIMIENTOS 355

ACERCA DEL AUTOR 356

Prefacio 1

POR DENISE A. GRAY-FELDER

Capturar en el papel la esencia de la comunicacin participativa es

por definicin un desafo engaoso. Recordando los trabajos de los

que he sido testigo, he ayudado a dirigir, o de los que simplemente he

hecho un seguimiento durante mi larga carrera en la comunicacin,

siento que los trabajos de naturaleza participativa ms interesantes,

desafan con frecuencia a la palabra escrita. Cuando conferenciantes

o escritores razonablemente talentosos tratan de explicar qu es lo

que cautiva tanto en esos trabajos y por qu tienen un potencial

tan grande para mejorar la vida de la gentesus palabras parecen

insuficientes.

Por ello, cuando se me ocurri que la Fundacin Rockefeller

podra intentar catalogar algunos de los experimentos ms innovadores

de la comunicacin participativa en el mundo, pens inmediatamente

en una sola persona que podra escribir este libro: Alfonso Gumucio

Dagron. Necesitbamos alguien que pudiera asociar en sus palabras el

imaginario y la poesa, y sin embargo mantener la objetividad de un

periodista. Necesitbamos alguien que pudiera dibujar con su escritura

imgenes vvidas que transmitiran al lector la experiencia de los agudos

conflictos emocionales que muchos sentimos al visitar esos proyectos.

Necesitbamos alguien que pudiera hacer una sntesis, sin pasar por

alto lo esencial. Y tambin necesitbamos un escritor que pudiera

dedicarle al proyecto una enorme cantidad de tiempo, y aun as, con-

cluir el trabajo en la fecha acordada y sin sobrepasar el presupuesto.

Lo que sigue es un relato fascinante de 50 experiencias que per-

miten a gente que vive en comunidades muy pobres en los cuatro

rincones del planeta, tomar en sus manos sus propias historias de vida,

y comenzar a cambiar las circunstancias de su pobreza, discriminacin

y exclusin. Alfonso estuvo a la altura de nuestras expectativas y an

ms. Pas ms de un ao entrevistando e investigando las fuentes para

este trabajo, y ha estado activamente involucrado en todas las fases

de produccin. La voz de Alfonso es evidente a lo largo del trabajo,

y es un tributo a lo que hace de l un comunicador por excelencia:

tiene el alma del buen poeta y cineasta que es, junto a un sentido

inquebrantable de justicia y de equidad.

Prefaci o

Me gustara pensar que este documento no es sino un vehculo

ms de comunicacin, entre otros que la Fundacin puede ayudar

a desarrollar para los activistas comunitarios en el mundo entero.

Por cada experiencia incluida en este libro, hay por lo menos otros

cinco ejemplos complementarios. Apenas hemos rozado la superficie,

especialmente en lo que respecta a los logros de la tradicin oral

en el continente africano. No era nuestra intencin hacer un balance

exhaustivo a nivel mundial, sino seleccionar los casos que pueden

ensearnos a ser mejores comunicadores.

A medida que avanza en la lectura, recomiendo al lector concen-

trarse en las vidas que hay detrs de cada una de las experiencias.

Mientras lea el documento, me sent muchas veces emocionada al

leer simples lneas de prosa: la profesora de la aldea no tiene ms

herramientas de enseanza que una dulce sonrisa; o una nia de

cuatro aos ense a sus padres, a sus superiores, una leccin bsica

de la vida: la risa es la primera rebelda contra la opresinun

desafo a toda autoridad que afirme que la vida debe ser sufrimiento.

Saludamos a los que viven esas vidas. Ellos estn realmente

haciendo olas al avanzar en contra de las normas culturales,

rebelndose contra las fuerzas que los mantienen abajo, y transmi-

tiendo los relatos que muy pocos haban escuchado hasta ahora.

D enise G ray-Felder

Fundacin R ock efeller

N ueva York

O ctubre de 2000

2 Haciendo Olas Prefacio 3

Despus de leer el captulo introductorioque explica la evolucin

en el campo de la comunicacin participativa para el cambio social

el lector puede leer 50 ejemplos que ilustran el poder de la accin y

de la toma de decisiones comunitarias. Muchas de las experiencias

tratan de radios comunitarias. Esperamos que ello no sea tedioso; lo

cierto es que nuestra investigacin sugiere que las radios comunitarias

constituyen uno de los medios ms idneos para llegar de una manera

til y apropiada a las comunidades marginadas.

Esta inclinacin hacia la radio tambin indica que en la comunica-

cin participativa lo ms importante parece ser la voz. Soy consciente

de que ese trmino ha sido abusado en el contexto de la democracia

y el desarrollo. Cuando lo utilizo, me refiero al proceso de escuchar

acerca de las vidas y de las circunstancias de los pobres y excluidos, en

las palabras y en los trminos que ellos mismos emplean. La radio, por

su naturaleza, nos permite escuchar el contenido, el contexto, la

pasin y el dolor.

El video nos permite ver y adems escuchar esas voces, haciendo

que nuestras emociones sean afectadas de una manera inimaginable

antes del advenimiento del cine. Sin embargo, el trabajo documental

en video sigue siendo costoso, la capacitacin suele ser somera y los

equipos se daan con facilidad y no pueden ser reparados o rempla-

zados localmente. Hoy por hoy, el video est fuera del alcance de la

mayora de las comunidades pobres.

A travs de este proyecto y de otros impulsados por la Fundacin

en el marco de la iniciativa Comunicacin para el Cambio Social,

hemos encontrado suficiente evidencia del creciente inters que

tienen las agencias de cooperacin y desarrollo en apoyar proyectos

que rescatan las formas tradicionales de comunicacin: drama, danza,

msica, tteres, tambores, cuentos populares y crculos de dilogo.

Hemos aprendido a valorar el verdadero potencial de la comunicacin

cara a cara, o voz a voz. Cada leccin o conviccin significativa que

he adquirido en la vida tuvo que ver con alguien a quien valoro,

explicndome un tema y comprometindome en el proceso de

encontrar la solucin. Desde lo ms mundano (aprender a lavarme

los dientes sin mojar mi blusa), hasta lo magnfico (amamantar a mi

primer hijo), siempre tuve necesidad de combinar la narracin cara a

cara, con un sentido prctico.

Introduccin 5

POR ALFONSO GUMUCIO DAGRON

La Fundacin Rockefeller, a travs del Departamento de Comunicacin

que dirige Denise Gray-Felder en Nueva York, promovi desde abril

de 1997 una serie de reuniones entre especialistas de la comunicacin,

para reflexionar sobre la comunicacin para el cambio social en los

albores del nuevo milenio.

Esas reuniones, que tuvieron lugar en Bellagio (Italia), Ciudad de

El Cabo (Sudfrica) y Nueva York (Estados Unidos), ayudaron a

definir las preguntas antes que los modelos a seguir y permitieron

elaborar un documento de principios que ha sido ampliamente dis-

tribuido en ingls, castellano y francs, y a travs de varios sitios Web.

Las discusiones sostenidas durante las reuniones y en los inter-

cambios por correo electrnicollevaron al grupo a reconocer que

en muchos pases en desarrollo pueden encontrarse procesos ejemplares

de comunicacin para el cambio social en experiencias comunitarias

de diversa naturaleza. Sin embargo, era necesaria una investigacin

detallada que permitiera revelar ms informacin sobre las experiencias

de comunicacin participativa para el cambio social. De esa manera

naci este libro.

LA CARA OCULTA

El informe rene una coleccin de cincuenta historias de casos

1

,

breves descripciones de experiencias de comunicacin para el cambio

social, seleccionadas por su enfoque participativo. Algunas fueron

visitadas personalmente y la informacin sobre las restantes se obtuvo

a travs del correo electrnico, fax, telfono e Internet.

Amrica Latina lleva la delantera en cuanto a la cantidad y calidad

de las experiencias de comunicacin participativa, y la radio ha sido

entre todos los medios el ms importante para el desarrollo y los

cambios sociales; sin embargo, los criterios iniciales de seleccin tenan

por objetivo lograr una representacin equilibrada entre las regiones

de frica, Asia y Amrica Latina, as como entre los medios de

comunicacin que son herramientas particularmente centrales en esas

experiencias: radio, video, teatro, Internet, entre otros. Por otra parte,

los criterios de seleccin fueron diseados para identificar aquellas

experiencias con un fuerte componente de apropiacin por parte

de la comunidad.

I ntroducci n

insumos de una organizacin auspiciante. Era importante que la

propia comunidad estuviera a cargo de la iniciativa, aun cuando no la

hubiese generado. La iniciativa deba formar parte de la vida cotidiana

de la comunidad. Por ello, nos interesaban aquellas experiencias que

tenan por lo menos un ao completo de desarrollo desde su

implantacin.

Lo ideal era que la comunidad se hubiera apropiado del

proyecto. El ejemplo ms elocuente en esta seleccin describe una

comunidad que controla todos los aspectos de la iniciativa comunica-

cional: financieros, administrativos, tcnicos, de capacitacin, etc. Varias

experiencias incluidas en el informe apuntan a un objetivo similar

pero se encuentran todava en un proceso de consolidacin.

Otro importante criterio de seleccin fue tomar en cuenta las

iniciativas que han contribuido a fortalecer los valores de la demo-

cracia, de la cultura y de la paz, reforzando as la organizacin

comunitaria y permitiendo a la mayora expresar su voz. La identidad

cultural deba ser un aspecto central en las experiencias de comuni-

cacin; las comunidades estaran as en condiciones de asimilar las

nuevas herramientas de la tecnologa de la informacin, sin por ello

poner en riesgo sus valores locales o su lengua.

La investigacin se orient tambin hacia la bsqueda de

experiencias innovadoras en su propuesta de construir alianzas con

organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, con organismos

de cooperacin y con otras instituciones; as como las que contri-

buyen en el desarrollo de redes horizontales mediante la puesta

en comn del conocimiento.

No era la intencin concentrarse solamente en las experiencias

ms exitosas, sino tambin abarcar aqullas que, a pesar de sus fracasos,

nos pueden ensear importantes lecciones. Por lo mismo, fueron

incluidas algunas que quizs ya dejaron atrs sus mejores momentos;

sin embargo, tuvieron diez o quince aos de intenso desarrollo y con

frecuencia ofrecen ms datos tiles que otras experiencias recientes,

consideradas exitosas en la medida en que estn an protegidas por

la asistencia tcnica y el financiamiento externo.

En la preparacin del informe y en la seleccin final de las

experiencias, estuvo siempre presente el objetivo de lograr una repre-

sentacin equilibrada. Todas las regiones del Tercer Mundo estn

representadas casi por igual, aun cuando Amrica Latina ha estado

tradicionalmente ms comprometida que frica y Asia en los procesos

de comunicacin participativa.

Del mismo modo, casi todos los instrumentos de comunicacin

han sido tomados en cuenta: video, radio, Internet, teatro, etc., con

excepcin de los medios impresos, que se utilizan muy rara vez

debido a los altos niveles de analfabetismo. La radio es sin duda el

medio ms utilizado y ms poderoso.

6 Haciendo Olas Introduccin 7

La mayora de los criterios se mantuvieron como gua durante el

periodo de investigacin, aunque en el momento de establecer una

seleccin final fue muy difcil escoger solamente aquellas experiencias

en las que exista un componente de apropiacin comunitaria. La

realidad mostr otros ngulos para considerar los mismos principios.

Por ejemplo, algunas experiencias tenan como objetivo final la

apropiacin comunitaria, pero en el momento de la investigacin se

encontraban en un grado de desarrollo anterior. Otras nos parecieron

suficientemente importantes desde el punto de vista de los cambios

sociales generados, aunque no llenaran estrictamente el requisito de

apropiacin por parte de la comunidad.

El resultado final es una coleccin de historias de casos,

importante precisamente por su variedad y su pertinencia cultural a

cada comunidad. Los ejemplos seleccionados muestran que lo extra-

ordinario en la comunicacin participativa es que puede adoptar

diferentes formas, de acuerdo a las necesidades, y que no es posible

imponer un modelo nico sobre la riqueza de perspectivas y de

interacciones culturales. Esto equivale tambin a afirmar que ninguna

de las experiencias seleccionadas es perfecta, ninguna ha logrado

pleno xito. La dinmica de las luchas sociales y del desarrollo social

se enmarca en un proceso, acompaado por componentes de comuni-

cacin que estn sujetos a las mismas influencias positivas y negativas.

Algunas de las experiencias escogidas ya no existen, pero fueron muy

importantes para la comunidad cuando estaban en plena actividad.

Otras son muy jvenes como para elaborar conclusiones sobre su

futuro. De ms est aadir que todas ellas tuvieron que enfrentar

obstculos desde su nacimiento, y que en muchos casos fracasaron en

la bsqueda de soluciones, pero aun as, constituyen interesantes

ejemplos para el anlisis.

CRITERIOS DE SELECCIN INICIALES

Sin dejar de reconocer la importancia que tuvieron desde los aos

sesenta la difusin de informacin y el mercadeo social, se hizo un

esfuerzo para seleccionar aquellas experiencias que permitan avanzar

un poco el concepto de comunicacin para el cambio social.

Fue importante flexibilizar los criterios iniciales y reconocer la

importancia de proyectos ms amplios de constitucin de redes

regionales de comunicacin, que si bien no estn ellas mismas

enraizadas en las comunidades, contribuyen sin embargo a apoyar

esfuerzos que s lo estn.

Uno de los principales objetivos era incluir aquellas experiencias

que estaban plenamente establecidas en la comunidad, y no as

proyectos institucionales cuya vida estaba condicionada por los

Las barreras idiomticas y la escasa visibilidad internacional que

tienen la mayor parte de las experiencias comunitarias, han sido la causa

de muchos malentendidos en las organizaciones para el desarrollo e

incluso en las instituciones acadmicas, sobre la esencia de las prcticas

de comunicacin participativa que abundan en pases llamados en

vas de desarrollo. Aunque existe una mayor conciencia sobre la

importancia de la participacin en el desarrollo econmico y social, el

concepto de comunicacin participativa todava carece de una definicin

precisa que pueda contribuir a entender mejor su significacin. Pero

quizs es mejor as.

A decir verdad, la comunicacin participativa no puede ser fcilmente

definida porque no puede considerarse un modelo unificado de

comunicacin. El entusiasmo por las etiquetas y por las definiciones

sintticas slo podra contribuir a congelar un movimiento de la

comunicacin que todava est tomando forma y que es ms

valioso precisamente por su diversidad y su desenvoltura. L a palabra

participacin es caleidoscpica; cambia de color y de forma segn la

voluntad de las manos que la sostienen.

2

Las experiencias de comunicacin participativa para el cambio

social son tan diversas como los mbitos culturales y geogrficos

donde se desarrollan. Aunque el tema sea de reciente inters para

muchos acadmicos, su historia se expande a lo largo de medio siglo,

desde los albores de R adio S utatenz a en una remota comunidad

colombiana, y desde que los trabajadores mineros bolivianos organi-

zaron las primeras radios comunitarias en las minas de Potos y

Oruro. Amrica Latina fue el nido donde se originaron las primeras

experiencias. No obstante, el fin de los gobiernos autoritarios en frica

y Asia durante las dos ltimas dcadas del siglo pasado permiti el

florecimiento de nuevas experiencias de comunicacin en esas regiones.

La diversidad de experiencias ha sido una seal de buena salud en

la comunicacin participativa. Sin embargo, su articulacin con

proyectos de desarrollo que pretenden generar cambios econmicos

y sociales no ha sido siempre exitosa. Parecera que las comunidades

de base han sentido la necesidad de la comunicacin y han tomado

las acciones pertinentes, mientras que en los niveles de diseo e imple-

mentacin de los proyectos controlados por financiadores o gobiernos,

no ha existido suficiente conciencia de ello.

Ambos extremos tienen ahora posibilidades de encontrarse, gracias

a las lecciones aprendidas por la cooperacin internacional para el

desarrollo durante las ltimas dcadas. Demasiados proyectos fracasaron

debido a la verticalidad de su planificacin e implementacin, y gran

parte de los fondos canalizados hacia los pases en desarrollo no llegaron

nunca a los supuestos beneficiarios, hasta que las instituciones de

8 Haciendo Olas Introduccin 9

Adicionalmente, se hizo el esfuerzo de incluir una representacin

balanceada de los diferentes actores y generadores de las experiencias:

la comunidad, las ONG, el gobierno, las agencias de cooperacin

internacional, las redes regionales y las organizaciones religiosas.

COMUNICACIN PARTICIPATIVA

Y DESARROLLO

La literatura acadmica sobre comunicacin para el desarrollo, tanto

en Europa como en Estados Unidos, se refiere con frecuencia

nicamente a libros y documentos publicados en ingls. Los ensayos

sobre la teora de la comunicacin para el desarrollo incluyen entre

sus fuentes bibliogrficas referencias a los paradigmas de los aos

sesenta: Lerner, Rogers, Schrammy a algunos ms recientes:

Jacobson, Servaes, White, Korten, Ascroft, Schiller o Habermas, entre

otros. No habra en esos estudios referencias a Mattelart, Freire,

Agrawal, Nair, Hamelink, Flugesang o Castells, si sus ensayos no

hubieran sido traducidos al ingls o escritos directamente en ingls.

Ms an, los aportes de Daz Bordenave, Martn Barbero, Prieto Castillo,

Reyes Matta, L.R. Beltrn y otros especialistas latinoamericanos no

seran reconocidos, ni conocidos siquiera, si un puado de artculos de

estos autores no hubiera tenido la fortuna de atravesar la barrera del

lenguaje. An as, lo ms sustantivo de su trabajo es desconocido por

los acadmicos de Estados Unidos y de Europa, particularmente

para aquellos que no hacen el esfuerzo de leer en otro idioma que no

sea el ingls.

Si bien es cierto que la discusin acadmica sobre la comunicacin

participativa se hizo corriente en los aos ochenta, no es menos cierto

que la mayor parte de las experiencias que sirven de sustento a esa

discusin permanecen en la sombra. La mayor parte de los textos

disponibles se basa en un puado de estudios de casos que han sido

identificados en pases donde el ingls es el vehculo que facilita la

investigacin. Estas son algunas de las razones que explican por qu

las experiencias de comunicacin participativa en Amrica Latina,

que se iniciaron a fines de los aos cuarenta y que hoy se cuentan

por millares, no han sido suficientemente tomadas en cuenta por el

mundo acadmico de Estados Unidos y de Europa.

A pesar de que existe una mejor comprensinentre las organi-

zaciones para el desarrollo en pases del Tercer Mundo y entre los

acadmicos de los pases industrializados sobre el papel de la

comunicacin en los cambios sociales, an se conoce poco sobre las

experiencias concretas y los proyectos donde la comunicacin ha

sido un factor decisivo.

han contribuido a establecer canales de dilogo con las comunidades.

Desde su diseo, son campaas ajenas a los beneficiarios y sus con-

tenidos son demasiado generales para ser aceptables culturalmente,

en particular en pases que cuentan con una rica diversidad tnica y

cultural. El mercadeo de bienes sociales que promueven sobre todo

las agencias de cooperacin de Estados Unidos, implica tambin

inversiones en autopromocin, para capturar el inters de los pases

en desarrollo.

El concepto de establecer el dilogo con los beneficiarios a lo

largo del proceso de concebir, planificar, implementar y evaluar un

proyecto ha ganado terreno paulatinamente. En un primer tiempo, se

comprendi que era importante involucrar a los beneficiarios en las

actividades de desarrollo econmico y social, para reforzar el sentido

de apropiacin comunitaria. Finalmente, se entendi la importancia

de esa participacin para garantizar la sostenibilidad del proyecto

despus de la etapa de asistencia tcnica.

Ms tarde, los planificadores comprendieron que no era realista

tratar de inculcar el sentido de apropiacin cuando los beneficiarios

no haban sido partcipes de las decisiones tomadas antes del inicio de

un proyecto. Por ejemplo, una decisin aparentemente tan sencilla

como es elegir el lugar para perforar un pozo e instalar una bomba de

agua, poda revelar la complejidad de las relaciones internas en una

comunidad rural. Los tcnicos que a menudo vean a las comunidades

como un universo humano homogneo, tuvieron que recorrer un

proceso de aprendizaje que los llev a comprender que toda comu-

nidadal igual que la sociedad en su conjuntoes un aglomerado

de grupos de inters, ricos y pobres, cuya complejidad cultural debe

ser primero aprehendida.

El concepto de desarrollo participativo permiti entender mejor

el papel de la comunicacin para el desarrollo. Actualmente, ms

proyectos incluyen personal y presupuesto especficamente asignado

para las actividades de comunicacin. Ello ha revelado la carencia de

comunicadores para el desarrollo; de hecho, se trata de un rea de

especializacin casi inexistente en las universidades. Entre los miles

de instituciones acadmicas del mundo que producen periodistas

destinados a los medios de informacin o a la publicidad, apenas unas

cuantas ofrecen cursos de comunicacin para el desarrollo.

Al parecer, en Amrica Latina existen ms de 300 escuelas

universitarias de comunicacin, con una poblacin superior

a los 120.000 alumnos. La mayor parte de estas escuelas

buscan formar profesionales para los medios masivos, las

actividades publicitarias, la denominada comunicacin

empresarial y las relaciones pblicas. No existe una sola

facultad que forme comunicadores para el desarrollo,

comunicadores cientficos, o comunicadores pedaggicos.

10 Haciendo Olas Introduccin 11

financiamiento comprendieron que estaban haciendo algo mal. Si tan

slo hubieran involucrado desde un principio a los beneficiarios

Una idea tan sencilla como involucrar a los beneficiarios no haba

ocupado el pensamiento de las agencias internacionales de coopera-

cin, y cuando finalmente la idea germin, no tuvieron capacidad para

implementarla y vencer ciertos obstculos; entre ellos, la inercia que

hace canalizar los fondos de la cooperacin a travs de gobiernos a

menudo corruptos e indiferentes ante las necesidades de su pueblo

y la incapacidad de llegar a los verdaderos actores del desarrollo. A lo

largo de los aos, las ONG y las organizaciones comunitarias de base

han probado ser rentables desde el punto de vista de costo y eficiencia,

y dignas de la confianza de las agencias de financiamiento e incluso

de los gobiernos.

Las barreras culturales, pero tambin las actitudes arrogantes sobre

el conocimiento y las prcticas verticales, no permitieron a los finan-

ciadores, planificadores y gobiernos establecer un dilogo con las

comunidades beneficiarias. El conocimiento propio de las comunida-

des se percibe en el mejor de los casos como una reivindicacin,

pero casi nunca como uno de los principales componentes todava

ausenteen el proceso de desarrollo.

La comunicacin, en general, ha sido por mucho tiempo marginada

de los proyectos de desarrollo, y an lo es. Incluso cuando las organi-

zaciones para el desarrollo admiten que los beneficiarios deben ser

involucrados, no logran comprender que sin la comunicacin no

puede establecerse un dilogo permanente con las comunidades. El

hecho de que los proyectos de desarrollo estn generalmente en manos

de economistas y tcnicos impide la comprensin de temas culturales

y sociales que son centrales en una estrategia de comunicacin.

Con demasiada frecuencia la comunicacin es concebida como

propaganda, o en el mejor de los casos como difusin de informacin,

pero rara vez como dilogo. Tanto la cooperacin internacional, como

los gobiernos e incluso algunas ONG, ven la urgencia de la comuni-

cacin cuando su objetivo es ganar visibilidad. En esos casos se con-

centran en el uso de los medios masivos, o peor an, en la produccin

de vallas publicitarias o publicidad pagada en los peridicos, activi-

dades que tienen impacto en las ciudades pero no en las zonas rurales

ms pobres.

El concepto del desarrollo ha evolucionado en las agencias de

cooperacin, no as la concepcin de la comunicacin para el desa-

rrollo. Proyectos que antes se desentendan completamente de la

comunicacin, ahora la toman en cuenta como un instrumento de

propaganda o de documentacin institucional. Las campaas masivas

a travs de los medios de informacin, particularmente en apoyo de

programas de salud, han demostrado que no pueden ser sostenibles

si no cuentan con financiamiento permanente; ms an cuando no

los millones que se volatilizaron en programas enormes mal diseados.

La ambicin de avanzar rpidamente en pos de resultados de corto

plazo y para extender la cobertura de los programas al mayor nmero

de personas, es una estrategia que ha resultado contraproducente.

Adems, ha distorsionado el papel de la comunicacin, general-

mente utilizada para fortalecer la visibilidad institucional, y muy pocas

veces como una herramienta de desarrollo. Los medios masivos han

sido privilegiados, sobre otros medios de comunicacin, con los

resultados ya conocidos: enormes inversiones de las que queda muy

poco en el mbito comunitario cuando se retira el financiamiento y

la asistencia tcnica.

Si se esperan verdaderos cambios en la manera como interviene la

comunicacin en los proyectos de desarrollo, primero deberan pro-

ducirse cambios en el interior de las instituciones de cooperacin.

Estos consistiran en incorporar las estrategias de comunicacin desde

las fases iniciales de planificacin de un programa o proyecto, por

ejemplo, destinando un porcentaje del presupuesto total a las activi-

dades de comunicacin. Tambin se requieren cambios en el perfil del

personal de las organizaciones y de los proyectos, mediante la incor-

poracin de comunicadores para el desarrollo en lugar de publicistas,

y socilogos antes que periodistas. Tal vez en algn momento se

entienda que macro no es simplemente una cuestin de tamao,

sino de participacin. Y la participacin nunca puede ser masiva

si se pretende manipularla desde arriba.

LO QUE SIGUE:

LA EVALUACIN PARTICIPATIVA

Se ha progresado, aunque no lo suficiente, en el proceso de involucrar

gradualmente a los beneficiarios en las etapas de planificacin y de

implementacin de los proyectos. Sin embargo, la etapa de evaluacin

sigue siendo, por lo general, un ejercicio exclusivo de las agencias de

cooperacin, ajeno y vertical con relacin a los beneficiarios.

Sorprende que aunque el sistema de evaluacin es insuficiente para

abordar la participacin comunitaria, siga an vigente. Adems de que

las instituciones especializadas en procesos de evaluacin constituyen

verdaderas industrias, hay otra razn que explica su predominancia: al

contratar los servicios de evaluadores privados, los financiadores

mantienen el control sobre las evaluaciones.

Si analizamos el tema con cierta lgica, descubrimos importantes

contradicciones en la manera como se hacen la mayor parte de las

evaluaciones; la principal contradiccin radica en que los beneficiarios

estn al margen, como simples objetos de estudio y no sujetos que

pueden contribuir en el proceso de evaluacin.

12 Haciendo Olas Introduccin 13

Y, en parte, ah se encuentra la explicacin a tanto desastre

comunicacional como encontramos en esas actividades.

Es difcil comprender la razn por la cual siguen prolife-

rando estas escuelas o facultades de comunicacin para

cuyos graduados no hay fuentes de trabajo. La sociedad

necesita de escuelas que formen los comunicadores que

no existen, al menos en las cantidades que se necesitan.

3

Dice Manuel Cal vel o

Los comunicadores para el desarrollo constituyen una especie rara.

La mayora de ellos corresponde al perfil de autodidactas, provenientes

de otras disciplinas, que se volcaron hacia la comunicacin porque

sintieron la necesidad real al trabajar en proyectos de desarrollo. Agr-

nomos, socilogos, extensionistas y promotores rurales han resultado

mejores comunicadores para el desarrollo que los periodistas, dema-

siado sesgados hacia los medios masivos y hacia una prctica vertical.

MACRO Y MICRO

Un obstculo importante para introducir componentes de comuni-

cacin participativa en programas de desarrollo es la urgencia de los

financiadores por ampliar el impacto de los proyectos, lo cual puede

paralizar la cooperacin o derivar en proyectos tan gigantescos como

artificiales, que con frecuencia fracasan estrepitosamente. Los

elefantes blancos, como se conocen en Amrica Latina, han hecho

ms dao que bien en los pases en vas de desarrollo. La escala o

dimensin de los proyectos est lamentablemente relacionada con las

agendas polticas y las exigencias administrativas internas de las agen-

cias de cooperacin internacional, antes que con las necesidades de

desarrollo de los pueblos. Los condicionamientos para probar xito

en el corto plazo (el sndrome de los informes anuales), y medir los

proyectos segn la cantidad de beneficiarios (la cifra ms alta posible)

sin tomar en cuenta los aspectos cualitativos y los beneficios de

largo plazoha generado proyectos cuyo xito est directamente

relacionado con el financiamiento externo.

En un marco de desarrollo ms razonable, la dimensin o escala

de los proyectos podra resultar de la integracin de las comunidades

que tienen problemas similares, facilitando los intercambios entre ellas,

en lugar de multiplicar modelos que chocan con la cultura y con las

tradiciones.

Las ambiciones macro son con frecuencia una trampa en un

mundo tan diverso en sus culturas y tan rico en sus diferencias. La

bsqueda de escala no siempre conduce a soluciones apropiadas en

el largo plazo y los modelos masivos no pueden remplazar las redes

comunitarias, que se construyen desde la base. La cooperacin inter-

nacional todava se resiste a reconocer los 30 40 aos de fracasos y

que revisarse: durante las dcadas recientes se ha producido una evolu-

cin positiva hacia un desarrollo centrado en la gente y hacia una

comunicacin a partir de ella. Es tiempo de incluir tambin modelos

de evaluacin en los que los beneficiarios juegan un papel central.

Esto ya est sucediendo de algn modo en algunos ejemplos de

comunicacin participativa que tienen lugar en la comunidad. Por

ejemplo, durante cuatro dcadas de crecimiento y expansin de las

radios mineras de Bolivia, nunca se hizo una evaluacin formal, pero

el hecho es que la comunidad misma estuvode manera constante

y permanenteevaluando las emisoras y, es ms, dirigiendo el

proceso a travs del dilogo.

Las evaluaciones honestas y tiles solamente sern posibles cuando

los financiadores depongan sus agendas institucionales. Estn prepara-

dos para hacerlo? Si lo estn, las evaluaciones deberan convertirse en

procesos participativos desde la etapa inicial de fijar los objetivos.

RADIO: PEQUEAS OLAS Y

CAMBIOS GIGANTESCOS

La radio ha sido durante ms de cincuenta aos el instrumento ms

atractivo para la comunicacin y el desarrollo participativos. Sin duda

es la herramienta comunicacional ms extendida en el mundo y el

medio ideal para provocar cambios sociales. La radio tuvo un papel

preponderante en los cambios introducidos en el entorno comunica-

cional de Europa a principios de los aos setenta, cuando las radios

libres o piratas florecieron por centenas en Italia, Francia y otros

pases del conservador continente. Quizs R adio Tomate y otras

emisoras que comenzaron clandestinamente, en pequeos apartamen-

tos de estudiantes en Pars o Miln, se convirtieron con el tiempo en

empresas comerciales exitosas, pero su contribucin a los cambios

producidos en el espectro de la radiodifusin europea es innegable.

A mediados de los aos cuarenta, tres dcadas antes de que se

generalizara en Europa la diversidad en los medios de comunicacin

a medida que los gobiernos perdan el control en Amrica

Latina pequeas y a veces muy aisladas comunidades de campesinos

o mineros ya estaban en condiciones de operar sus propias radios, no

solamente como un desafo al monopolio estatal de los medios, sino

tambin para expresar, por vez primera, sus propias voces. Las luchas

sociales de los aos sesenta y setenta y la resistencia a las dictaduras

militares que llegaron al poder por cortesa de la CIA, no hicieron

sino contribuir a multiplicar por miles las radios comunitarias e

independientes. Cualquier pequeo pas de Amrica del Sur cuenta

hoy con varios centenares de emisoras, en su mayora FM, que sirven

reas rurales y urbanas con contenidos adecuados a la cultura, a la

lengua y a las necesidades locales.

14 Haciendo Olas Introduccin 15

En primer lugar, el hecho de que los propios financiadores y/o las

agencias de implementacin contraten evaluaciones sobre sus proyec-

tos, tiene impacto sobre la calidad de los resultados. En menor o

mayor medida, es muy probable que los evaluadores tengan un sesgo

favorable, puesto que dependen de futuros contratos con las mismas

organizaciones y otras similares.

En segundo lugar, quin define los objetivos de la evaluacin?

Quin se beneficiar de la evaluacin: los beneficiarios o la institu-

cin auspiciante? Los objetivos de las evaluaciones generalmente

responden a agendas institucionales.

Tercero, las evaluaciones las hacen generalmente expertos que

conocen muy poco el contexto cultural, poltico y social, y a veces

ni siquiera hablan el idioma local; en su mayora, son consultores

de empresas privadas de Estados Unidos o de Europa. Muy pocos

proyectos contratan consultores locales o de pases del Tercer Mundo

cuyos antecedentes personales garantizan una mejor comprensin

de la cultura local. Con ese propsito, las agencias de desarrollo de las

Naciones Unidas intercambian a veces consultores entre pases del sur,

lo cual es un avance significativo.

Cuarto, la batera de instrumentos de evaluacin generalmente

se inspira en modelos ya existentes, adaptados a una nueva situacin

sin consulta suficiente con la realidad, y sin tomar en cuenta los

aspectos culturales.

Quinto, con el propsito de procesar datos estadsticos, la mayor

parte de las evaluaciones evitan las preguntas abiertas y se concentran

en formatos tipo check list, que facilitan la obtencin de cifras y

porcentajes, en detrimento de la informacin cualitativa.

Finalmente, la oportunidad en que se realizan las evaluaciones

corresponde tambin a las necesidades de los financiadores y por lo

general no tiene relevancia en la medicin de los beneficios reales de

un proyecto para la comunidad. Con frecuencia las evaluaciones se

realizan justo al trmino de la intervencin institucional, capturando

una imagen del proceso de desarrollo en su mejor momento.

La informacin que producen estas evaluaciones sirve ms a los

financiadores y/o agencias de implementacin, que a los beneficiarios.

Las imprecisiones en la informacin, pueden adems oscurecer los

resultados y su interpretacin. Estas imprecisiones no estn relacionadas

solamente con los datos recolectados por ejemplo, respecto a una

campaa sobre el SIDAsino ms bien con la falta de conocimiento

sobre la cultura y las formas de organizacin de los encuestados. La

evidencia que los evaluadores buscan puede quedar distorsionada

por esa brecha cultural que existe entre los evaluadores y la comunidad.

En suma, el proceso de evaluacin debera integrar el dilogo

como herramienta esencial. El concepto mismo de evaluacin tendra

Las radios comunitarias se han multiplicado por millares en todo el

mundo durante las dcadas recientes. Es casi imposible calcular con

exactitud la cifra total, ya que las estadsticas no incluyen aquellas que

funcionan sin registro legal. Las emisoras comunitarias son importantes

en el universo social y geogrfico en el que operan. De vez en cuando,

los nombres de algunas atraviesan las fronteras: R adio Enriquillo en la

Repblica Dominicana, R adio L a Voz de la Montaa en Mxico, R adio

A nimas en Bolivia, R adio Q awinakel en Guatemala, R adio X ai-X ai en

Mozambique, R adio Tubajon en Filipinas, R adio S agarmatha en Nepal,

K atutura C ommunity R adio en Namibia, K agadi-K ibaale C ommunity

R adio en Uganda, C hikaya C ommunity R adio S tation en Zambia

El proceso de comunicarse a travs de la radio ha pasado por varias

etapas desde los aos cincuenta. Este informe rene algunos ejemplos

que muestran esa evolucin as como las nuevas perspectivas de la

radio como herramienta para el cambio social. De los cincuenta casos

seleccionados, no menos de veinte son experiencias de radio comuni-

taria, lo cual confirma la importancia de este medio. No slo la radio

ha sido fundamental en los cambios sociales, sino que de algn modo

ha inventado la comunicacin participativa.

Cronolgicamente, la primera radio comunitariaR adio

S utatenz anaci el 16 de octubre de 1947 en Colombia. Fue creada

por un cura catlico, Jos Joaqun Salcedo, con dos objetivos: difundir

la doctrina cristiana entre los campesinos pobres, y ensear tcnicas

para mejorar el desarrollo de la comunidad. R adio S utatenz a creci

constantemente durante varias dcadas hasta que la poderosa Cadena

Caracol la compr a principios de los aos noventa.

La participacin en las radios comunitarias vara desde la propiedad

total a diversos grados de involucramiento de las audiencias en la

programacin y en la administracin.

El clsico ejemplo de apropiacin y de control total de una

emisora por sus oyentes son las radios mineras de Bolivia. Establecidas

a partir de 1949, constituyen una de las primeras experiencias de

comunicacin participativa en el mundo, y uno de los ejemplos ms

sobresalientes de comunicacin popular y participativa. No es fcil

identificar otras radios que hayan sido concebidas, instaladas,

administradas, dirigidas tcnicamente, financiadas y mantenidas por

la comunidad. Aun ms, las radios mineras son el paradigma de las

iniciativas comunicacionales, que son parte de un proyecto ms amplio

de cambios sociales y polticos. Por ltimo, y no menos importante, es

el hecho de que la red de radios mineras lleg a sumar 26 estaciones

independientes en los aos setenta, con una influencia conjunta nada

despreciable en cuanto a su escala. Desdichadamente, ejemplos de

esta calidad no abundan.

16 Haciendo Olas Introduccin 17

Individualmente, la mayora de estas emisoras que transmiten

desde una escuela, una iglesia o un sindicatotiene un alcance muy

limitado, pero sumadas tienen la fuerza de un maremoto. Han logrado

derrumbar gobiernos o lanzar nuevos lderes populistas. Pero sobre

todo, han servido a sus comunidades diariamente, sin hacer mucho

ruido, abrindose a las ideas y a las voces del pueblo

4

.

Asia y frica recorren hoy el mismo camino recorrido por

Amrica Latina dcadas atrs. A medida que los pueblos repudian a

las dictaduras, nuevas voces emergen a travs de los medios, y general-

mente la radio est en la vanguardia de ese proceso. En cuanto se

resquebraja el monopolio del Estado sobre los medios, pequeas

organizaciones y comunidades levantan sus antenas sobre las aldeas

rurales y sobre los barrios pobres de las ciudades. Asia cuenta con

interesantes ejemplos en Filipinas, en Sri Lanka o en Nepal, mientras

en frica varios pases han aprovechado los vientos democrticos.

Sudfrica es quizs el ejemplo ms sobresaliente.

Sin embargo, la radio participativa en frica est todava en

sus albores:

Creo que el trmino radio comunitaria no se aplica a las

emisoras africanas. Implica que una emisora ha surgido de

un grupo de personas, de una comunidad o de una aldea.

Pero se no es el caso en frica. La mayor parte de las radios

privadas en el continente son comerciales. No quiere decir

que difundan publicidad todo el da, pero fueron creadas

como un negocio. La mayora juega un papel importante

en el desarrollo de cada pas. Prefiero hablar de radios para

el desarrollo, como las que han surgido en pases de frica

occidental. La cultura africana tiene como base la historia

oral transmitida a travs de las generaciones. La radio adopta

ahora el papel del anciano de la tribu, que sola contar sus

historias sentado a la sombra de un rbol

5

.

La ms pequea y precaria radio comunitaria marca importantes

diferencias para la comunidad. La presencia de una radio, incluso si

no es muy participativa, tiene un efecto inmediato en la poblacin.

Las ms pequeas y pobres generalmente se inician transmitiendo

msica a lo largo del da: ello tiene desde luego un impacto sobre la

identidad cultural y el orgullo de la comunidad. El siguiente paso,

estrechamente asociado a la programacin musical, son los anuncios

y dedicaciones, que contribuyen a reforzar las redes sociales locales.

Cuando la emisora crece en experiencia y en capacidad tcnica, se

inicia la produccin de programas sobre temas de salud o educacin

que contribuyen a compartir informacin pertinente sobre los

problemas que afectan a la comunidad.

Para empezar, no existe ninguna otra clase de radios comunitarias en

Indonesia. Ninguna ley ampara a las radios comunitarias, y al cabo de

varias dcadas del rgimen militar de Suharto, tomar todava algn

tiempo hasta que se apruebe una nueva legislacin sobre comunica-

cin. A pesar de esto, la necesidad de una comunicacin democrtica

inspir a la UNESCO para apoyar ms de veinte radios locales pri-

vadas, pequeas instalaciones con pocos recursos propios, y as iniciar

un proceso de red de comunicacin con la introduccin de nuevas

tecnologas. La UNESCO proporcion equipo adicional, capacitacin

y asistencia tcnica, de modo que las emisoras pudieran empezar a

producir y a difundir noticias y programas locales. Las computadoras

y el acceso a la Internet permiten a las emisoras intercambiar notas

diariamente, consolidando de ese modo la red. A pesar de las ame-

nazas del ejrcito, especialmente en regiones polticamente candentes

como Aceh, la red contina creciendo.

En una escala mucho ms grande, Plsar es una agencia latino-

americana de noticias que distribuye diariamente por e-mail e Internet,

reportajes y noticias a varios centenares de emisoras comunitarias.

Desde la perspectiva del trabajo en red, Plsar ha tenido xito al

establecer un sistema de corresponsales que abarca todo Amrica

Latina y el Caribe. Los corresponsales envan cotidianamente notas

y noticias desde la perspectiva comunitaria.

Madagascar sigue un modelo similar al de la red Tambuli, con las

primeras emisoras en Fianarantsoa y Morondava. Estas dos radios

una tercera ser establecida en Antananarivofueron creadas con

apoyo de la cooperacin suiza (D veloppement et coopration DDC)

con el objetivo de servir a las comunidades rurales dentro del mbito

geogrfico de influencia. ste tampoco es un buen ejemplo de trabajo

en red, debido a la falta de contacto entre las emisoras, pero podra

en cambio convertirse en un ejemplo de apropiacin por la comu-

nidad. Durante los dos primeros aos, los esfuerzos fueron dirigidos

a establecer las radios como medios comunitarios, los primeros en

Madagascar. Luego, el proceso contempla la transferencia total de la

propiedad de las emisoras a las asociaciones rurales representadas en

el Consejo de Administracin. Sin embargo, hay mucha incertidum-

bre sobre lo que puede suceder una vez que concluya la asistencia

tcnica suiza.

Entre las experiencias ms importantes de emisoras de radio que

han triunfado al establecerse como ejemplos de comunicacin partici-

pativa para el cambio social, sobresalen aqullas que nacieron con el

respaldo de sacerdotes catlicos. Desde la primera radio comunitaria,

R adio S utatenz a (1947) a las miles que operan hoy en Amrica Latina,

la radio ha sido el medio que ms ha apoyado a las comunidades en

su lucha por una vida mejor. Los sacerdotes catlicos que apoyaron

estos proyectos de comunicacin comprendieron muy pronto que la

18 Haciendo Olas Introduccin 19

En los aos recientes, hay ejemplos de emisoras en las que la

propiedad comunitaria es un aspecto central, como sucede con R adio

Iz canal en El Salvador o las radios locales de Burkina Faso o Hait,

aunque en los dos ejemplos ltimos, las emisoras fueron instaladas con

asistencia tcnica y fondos externos. El proyecto de instalar seis radios

locales comunitarias en reas rurales de Burkina Faso, fue una inicia-

tiva de Tomas Sankara cuando era Ministro de Informacin, an antes

de convertirse en el presidente que le cambiara de nombre a su pas.

El proyecto se desmoron parcialmente cuando Sankara fue derrocado

y asesinado por su amigo y compaero de armas Blaise Campaor.

En Hait, la UNESCO don en 1994 equipos de radio para montar

cuatro estaciones de radio en reas rurales de la isla, y proporcion la

capacitacin inicial, pero al cabo de varios aos las emisoras luchan

todava por consolidar su identidad, en un pas constantemente

sacudido por la agitacin poltica.

La conformacin de redes ha constituido siempre un desafo para

los proyectos de comunicacin comunitaria. Es relativamente fcil

para las empresas comerciales de comunicacin establecer redes verti-

cales, debido a su organizacin altamente centralizada, pero no sucede

lo mismo con las emisoras independientes, ya que cada una pertenece

a una comunidad o a un grupo diferente. Quizs la pregunta pertinente

sera: qu define a una red? Las radios mineras de Bolivia se consi-

deraban una red, pero no por tener una administracin centralizada o

por difundir la misma programacin, sino porque tenan la capacidad

tcnica, y sobre todo poltica, de unir sus seales cuando era necesario,

y porque perseguan el mismo objetivo: mejorar las condiciones de

vida de los mineros y ser escuchadas por toda la nacin.

Otro ejemplo de red de emisoras que vale la pena mencionar es

Tambuli, en Filipinas. Cerca de veinte estaciones de radio fueron

establecidas con asistencia tcnica y financiamiento de la UNESCO y

DANIDA. La red es funcional en cuanto a los intercambios de casetes,

capacitacin, reuniones y la supervisin de la Fundacin Tambuli

desde Manila. Sin embargo, no es una red propiamente dicha en lo

que respecta a la transmisin de seales simultneamente, en tiempo

real, ya que las emisoras estn dispersas en los lugares ms remotos

del archipilago y no tienen posibilidades de comunicarse a travs de

sus transmisores de baja potencia. Tcnicamente, Tambuli no es una

red, aunque filosficamente todas las emisoras comparten los mismos

objetivos e ideas.

La R ed de R adios L ocales de Indonesia muestra que se pueden

establecer redes aun cuando las radios que las integran son de

propiedad privada. Una vez ms, ste es un ejemplo de la diversidad

que encontramos durante el proceso de investigacin. Es esencial

entender el contexto poltico de Indonesia para apreciar la importancia

de esta red en el proceso de la comunicacin para el cambio social.

radios producen y difunden programas en 31 lenguas indgenas y

castellano, y llegan a aproximadamente seis millones de indgenas

mexicanos. Al igual que otros proyectos interesantes en ese pas, estas

emisoras son el resultado afortunado de las contradicciones polticas

internas, y precisamente porque esas contradicciones estn lejos de

ser resueltas, las emisoras del INI han sobrevivido a varios cambios

de gobierno.

R adio K iritimati, en el archipilago de Kiribati en el Pacfico Sur,

y R adio K othmale en Sri Lanka, son tambin ejemplos de emisoras

comunitarias que fueron establecidas y parcialmente financiadas por

el gobierno, que interfiere relativamente poco en su funcionamiento.

Vale la pena describir brevemente a R adio K othmale, ya que es una

de las primeras que sugiri una convergencia entre radio e Internet.

Equipada con computadoras y acceso a la Internet, la emisora recibe

pedidos de informacin de la audiencia, luego busca en la Web los

datos, y devuelve los resultados a los oyentes, en la lengua local. La

radio est adems dedicada a la elaboracin de una base de datos con

informacin til para la comunidad.

En tanto que instrumento de comunicacin participativa para el

cambio social, la radio ofrece varias ventajas comparativas en relacin

con otros medios. Primero, la relacin costo-beneficio es muy con-

veniente desde el punto de vista de la inversin, tanto para quienes

instalan una radio como para la audiencia. Segundo, la radio es

pertinente en su lenguaje y su contenido, ideal para llegar a la masiva

poblacin analfabeta que permanece marginada, especialmente en

reas rurales del Tercer Mundo. Tercero, la radio puede vincularse

estrechamente a las tradiciones, a la cultura y a las prcticas locales.

Cuarto, una vez que la inversin inicial en equipos ha sido realizada,

la sostenibilidad es posible, aunque dependiendo del nivel de par-

ticipacin comunitaria. Quinto, en cuanto a su alcance y cobertura

geogrfica, la radio tiene enormes ventajas sobre los dems medios.

Por ltimo, y no menos importante, la convergencia entre radio e

Internet insufla una energa nueva a la radio comunitaria y ha

acrecentado enormemente las oportunidades de constituir redes.

VIDEO: LA IMAGEN DE LA IDENTIDAD

El video como herramienta de comunicacin para el desarrollo y el

cambio social, ha sido siempre objeto de odiosas comparaciones y

disputas con la industria de la televisin y del cine. Para merecer una

identidad propia, esta herramienta audiovisual tuvo que diferenciarse

de los sistemas tradicionales de difusin, generalmente orientados por

intereses meramente comerciales.

Durante muchos aos el video fue el pariente pobre de las

industrias del cine y de la televisin, slidamente establecidas. Fue

20 Haciendo Olas Introduccin 21

supervivencia y el desarrollo de las emisoras de radio deba vincularse

a la participacin comunitaria y con las verdaderas necesidades

sociales, polticas y culturales del pueblo, y no solamente predicando

la fe o contra el comunismo.

Nuevamente, el ejemplo clsico procede de los distritos mineros

de Bolivia. A principios de los aos cincuenta, un grupo de curas

catlicos estableci R adio Po X II en Llallagua, con el objetivo de

luchar contra el comunismo y el alcoholismo prevalecientes entre

los mineros, exactamente como unos aos antes se haba propuesto

hacerlo R adio S utatenz a en reas rurales de Colombia. En pocos aos

R adio Po X II evolucion acercndose a las comunidades mineras y

acab siendo parte de la red de radios sindicales. En aos posteriores

fue atacada por el ejrcito, literalmente bajo fuego de metralla,

exactamente como las dems emisoras y por las mismas razones:

la defensa de los derechos polticos y sociales de los trabajadores.

En La Paz, R adio S an G abriel que se ocupa principalmente de la

audiencia campesinacreci hasta convertirse en una de las esta-

ciones de radio ms influyentes de Bolivia.

Sacerdotes jesuitas crearon y todava respaldan una de las experien-

cias ms interesantes incluidas en este informe: R adio K wiz era, una

radio que sirve a la poblacin de refugiados establecida en el oeste de

Tanzana, cerca de las fronteras de Burundi y Rwanda. Varias de las

emisoras que forman parte de la red Tambuli en Filipinas, estn

apoyadas en las comunidades por curas y pastores, como es el caso

de R adio Tubajon y R adio L oreto, ambas localizadas en la isla de

Dinagat, al norte de Mindanao. R adio Q uillabamba en el Per y R adio

H uayacocotla en Mxico, se cuentan tambin en el grupo de radios

comunitarias ejemplares, apoyadas por religiosos progresistas, comple-

tamente identificados con la poblacin local.

No es raro encontrar emisoras de radio que han sido establecidas

con el apoyo de ONG locales o internacionales, pero son menos

comunes las radios comunitarias creadas y apoyadas por instituciones

gubernamentales. No hay muchas entre estas ltimas, y las que existen

dependen en gran medida de la buena voluntad de algunos individuos

que desafan las polticas del gobierno, favoreciendo las voces del

pueblo. Lo que Tomas Sankara hizo a principios de los aos ochenta

en Burkina Fasoque por entonces se llamaba Alto Volta, hasta que

l le cambi de nombre al llegar al poder no tuvo repercusiones

en otros gobiernos africanos, demasiado celosos del control absoluto

sobre los medios de informacin. Sankara cre seis radios comunitarias

cuando era Ministro de Informacin, y las entreg a las comunidades.

Por su parte, el Gobierno mexicano tiene una poltica clara de

promocin de las radios comunitarias principalmente en las comuni-

dades indgenas. R adio Margaritas es una de las 24 emisoras establecidas

por el Instituto Nacional Indigenista, una institucin oficial. Estas

desencadenar el video. Es adems una de las primeras experiencias y

la de mayor continuidad en el mundo. Se inici en 1984 cuando

Martha Stuart condujo un taller de capacitacin en Gujarat, para

veinte mujeres, en su mayora analfabetas, de la Asociacin de Mujeres

Auto-Empleadas (SEWA, por sus siglas en ingls). La semilla fue

plantada en el lugar y en el momento preciso, como puede constatarse

al estudiar la permanencia de esta experiencia que se ha convertido

en un instrumento importante en el trabajo social y organizativo en

el interior de SEWA. Entre los mritos est el hecho de que mujeres

que carecan casi completamente de una educacin formal, fueron

capaces de asimilar la herramienta del video, y su propio papel en la

sociedad se transform como resultado de ello. Sarah Stuart y Barkley

Stuart continuaron el trabajo de la desaparecida Martha Stuart, apo-

yando proyectos similares en Nigeria (A ction H ealth, 1992) y Egipto

(V ideo y S ueos C omunitarios, 1998), a travs de su organizacin

C ommunication for C hange.

Algunas de las mejores y ms amplias experiencias de video

participativo fueron promovidas por la FAO, y paradjicamente, con

el consentimiento de instituciones gubernamentales. Es el caso de

C ES PAC (Per, 1975), PRO D ER IT H (Mxico, 1978) y ms reciente-

mente C ES PA (Mal, 1989). Las tres fueron inspiradas por Manuel

Calvelo, un especialista en comunicacin para el desarrollo que tuvo

una gran influencia orientando proyectos de comunicacin participa-

tiva en Amrica Latina. Dos comunicadores peruanos que se haban

formado en C ES PAC bajo la tutela de Calvelo, prestaron asistencia

tcnica a la experiencia desarrollada en Mal. Estos tres proyectos son

la viva ilustracin de cmo los individuos son determinantes para

definir el espritu de los proyectos participativos: Manuel Calvelo en

el terreno y Colin Fraser en la sede de la FAO en Roma, fueron

esenciales en el apoyo a proyectos de comunicacin de largo aliento,

que seguramente funcionarios de los gobiernos y de la propia FAO

consideraban muy caros y extraos.

Es importante sealar en este punto que, entre las agencias de las

Naciones Unidas, la FAO ha sido la vanguardia en cuanto a desarrollar

el concepto de comunicacin para el desarrollo, seguida por la

UNESCO, que ha apoyado varias iniciativas de radio comunitaria. En

cuanto al UNICEF, a pesar de ser la agencia que tiene el personal de

comunicacin ms numeroso y la nica que mantiene comunicadores

en todos los pases donde est presente, no ha tenido la capacidad de

mantener una direccin en la que la comunicacin participativa sea

central para las actividades comunitarias. La mayor parte del presu-

puesto del UNICEF se invierte en campaas para recolectar fondos y

en actividades de corto plazo, lo cual tiene mucho que ver con los

cambios de orientacin que se produjeron en la organizacin al morir

James Grant en 1995. Las dems agencias del sistema no cuentan

22 Haciendo Olas Introduccin 23

percibido como un intento desesperado, marginal y de baja calidad, de

competir con las redes comerciales. Debido al alto costo de operacin

de los canales de televisin, aquellos proyectos que aspiran a promover

temas sociales o culturales a travs de la televisin, estn condenados

a una vida breve. En las naciones industrializadas, incluso las llamadas

redes culturales o canales de inters pblico enfrentan muchas

dificultades, ms an en pases pobres y subdesarrollados.

En los aos sesenta y setenta se hicieron varios intentos en

Amrica Latina para establecer canales de televisin alternativa en

pases como Bolivia o Chile; pero ninguno resisti al curso del

tiempo. En cierto momento, sin embargo, cada universidad estatal de

Bolivia tenaen virtud de la autonoma universitariasu propio

canal de televisin con programacin cultural, debates y noticias

desde una perspectiva diferente a la oficial. Pero ello dur lo que dura

un espejismo. Tan pronto como se empezaron a otorgar licencias

comerciales a travs de subastas, los canales de televisin universitarios

comenzaron a desaparecer. En Chile, como en otros pases, los canales

universitarios debieron competir por la publicidad con los canales

comerciales, de modo que qued muy poco de su vocacin social

y cultural.

Por otra parte, las redes de video independiente pudieron sobrevivir

en tanto que testimonios de una realidad social que rara vez se muestra

en televisin. A pesar del gusto de la audiencia, que ha sido moldeado

por la oferta de la televisin comercial y de las redes de cable, el video

independiente sigue vivo y cuenta con un espacio propio y diferenciado.

A lo largo de ese proceso y en la medida en que la tecnologa se

hizo ms accesible en cuanto al costo y a la facilidad de manipularla,

el video se desarroll como una herramienta de comunicacin distinta,

con sus propias ventajas comparativas sobre la televisin. Los usos del

video en proyectos de desarrollo social evidencian mucha creatividad

y capacidad de adaptacin a contextos sociales y culturales cambiantes.

En pases del Tercer Mundo muchos han adoptado el video, del

mismo modo que la generacin anterior adopt la radio, como una

herramienta de apoyo a la educacin, la identidad cultural, la organi-

zacin y la participacin poltica.

Muchas experiencias innovadoras de video participativo se han

desarrollado en el mundo. Entre ellas: V ideo S EWA en la India, los

indios kayapo en el Brasil, FAW O en Sudfrica, N uevo A manecer en

Namibia, Televisin S errana en Cuba, T V para el D esarrollo en Uganda,

C ES PAC en el Per, la Unidad V ideo C apricornio en Zimbabwe, V ideo

y S ueos C omunitarios en Egipto, N utz ij y C omunicarte en Guatemala.

Las experiencias seleccionadas en este informe ilustran la diversidad

y la flexibilidad de esta herramienta de comunicacin.

Entre las experiencias comunitarias, V ideo S E WA (India) es una de

las que demuestran claramente el potencial de participacin que puede

o a las autoridades competentes, cuando se juzga necesario. Despus

de varios meses, cuando los cambios sociales ya han comenzado a

ocurrir, se hace una edicin del material a la manera de un resumen

del proceso. Representantes de las comunidades participan en las

sesiones de edicin, que se simplifican gracias al uso de computadoras

porttiles cargadas con programas de edicin de video.

Una mirada de conjunto a las experiencias que utilizan el video

como instrumento de comunicacin, nos permite clasificarlas en

tres perspectivas distintas: aqullas para las que el proceso anterior al

producto de video es esencial; aqullas para las que el producto mismo

es el resultado final; y aqullas que enfatizan el proceso posterior a la

conclusin de los videos. Ciertamente, estas distinciones no son muy

rigurosas, pero nos permiten entender mejor las fortalezas de cada

perspectiva.

Tanto T V Max ambomba y T V V iva en el Brasil, como Teleanlisis

en Chile, son ejemplos que muestran el impacto del video una vez que

la produccin est terminada. Esto no quiere decir que estos grupos

no se preocupen por el proceso de produccin, pero ciertamente se

destacan sobre todo por sus estrategias para llegar a la audiencia.

La experiencia de Teleanlisis concluy hace muchos aos; pero

tuvo un enorme impacto social en Chile durante los aos setenta y

ochenta, bajo la dictadura de Pinochet. Teleanlisis era un noticiario

alternativo, cuando las informaciones eran sistemticamente cen-

suradas en la televisin chilena controlada por el rgimen. Arriesgados

camargrafos salan a la calle para filmar manifestaciones populares,

hechos de represin poltica y una variedad de problemas sociales.

El material era editado en secreto y copiado en casetes de video para

su distribucin alternativa a travs de sindicatos, parroquias y grupos

comunitarios.

En el Brasil, tanto T V V iva como T V Max ambomba operan en un

contexto diferente, una democracia donde los medios de informacin

estn en manos de grandes conglomerados econmicos que figuran

entre los ms influyentes de Amrica Latina, como T V G lobo. Tanto

T V V iva (en Recife, en el norte del pas) como T V Max ambomba

(en Ro de Janeiro), luchan para ofrecer en los barrios marginales una

imagen del Brasil que toma en cuenta los problemas, las necesidades

y las expresiones de las comunidades locales. A pesar de su nombre,

no se trata de canales de televisin. La produccin de video de estos

grupos aborda todo tipo de problemas de inters comunitario: poltica,

salud, sexualidad, desempleo, educacin, cultura de la poblacin negra,

derechos ciudadanos y medio ambiente. El humor es un ingrediente

importante para atraer audiencias. En las calles y plazas de Olinda o

de Nueva Iguaz, T V V iva y T V Max ambomba despliegan sus grandes

pantallas para proyectar programas de video que convocan a centenares

de personas, con contenidos que a la vez entretienen al pblico y lo

24 Haciendo Olas Introduccin 25

mucho en cuanto a promover proyectos de comunicacin participativa

con una visin de largo plazo.

La FAO no solamente apoy proyectos de comunicacin de largo

aliento que contribuyeron a fortalecer capacidades nacionales, sino

que adems desarroll simultneamente un slido marco conceptual a

travs de seminarios, reuniones internacionales y un caudal de publi-

caciones. La unidad de informacin y comunicacin de la FAO tuvo

sus mejores momentos bajo la direccin de Colin Fraser, y ms tarde,

en los aos ochenta, bajo la conduccin de Silvia Balit. La reorgani-

zacin administrativa de la FAO a mediados de los aos noventa, que

implic el traslado de personal, departamentos y recursos, parece

haber afectado la visin de la comunicacin para el desarrollo que era

dominante en aos anteriores.

Tanto C ES PAC (Per) como PRO D ER IT H (Mxico) y ms

recientemente C ES PA (Mal) apoyan el desarrollo de la agricultura

y de las organizaciones campesinas. Son proyectos que tienen un

componente importante de capacitacin y de uso del video como

herramienta visual para difundir innovaciones tcnicas sobre cultivos

y ganadera. Muy temprano, los propios campesinos involucrados

hicieron conocer su deseo de que tambin se tomara en cuenta las

necesidades sociales, como el fortalecimiento de la organizacin

comunitaria. Esta evolucin coincidi con los avances en la tecnologa

del video durante los aos ochenta: la aparicin de cmaras ms

pequeas, ligeras y baratas, que incorporaban bateras y cintas de

casete. El video se convirti en una herramienta ideal para favorecer

el dilogo entre la comunidad y el personal tcnico, y un medio

para facilitar el intercambio de conocimientos horizontalmente.

Los productos en video (lecciones visuales o cortos documentales)

continuaron siendo un resultado importante en estos proyectos

(el catlogo de PRO D ER IT H incluye ms de mil producciones), pero

adems el proceso mismo de elaborar los videos se hizo cada vez ms

importante, en la medida en que implicaba una reflexin colectiva y

un dilogo sobre cada tema.

El uso del video como herramienta de participacin con nfasis

en el proceso antes que en el producto final, es un concepto clave

en el trabajo de Maneno Mengi, un grupo basado en Zanzbar desde

mediados de los aos noventa. Maneno Mengi (que quiere decir

muchas palabras en kisuahil), es una organizacin que se especializa

en la produccin de videos de bajo costo, en apoyo a iniciativas de

desarrollo social. Su trabajo ha beneficiado a pescadores y campesinos

de Tanzana. Maneno Mengi usa la cmara de video como un espejo

en el que las comunidades pueden escudriar sus problemas y encon-

trar soluciones. El proceso puede durar varios meses, trabajando todos

los das. La cmara de video participa en las discusiones comunitarias;

los segmentos filmados son mostrados una y otra vez a la comunidad

TEATRO: REPRESENTANDO

LA VIDA COTIDIANA

En un mundo dominado por los medios de comunicacin electrnicos,

donde los esqueletos de las antenas de televisin pueden contarse por

miles incluso en las barriadas ms pobres y donde el perfil de los

discos blancos de las antenas satelitales emerge incluso en medio del

desierto, el teatro comunitario no solamente ha sobrevivido, sino que

adems juega un papel importante en la comunicacin para el

desarrollo.

El teatro, las marionetas, la danza y la msica estn ciertamente

enraizados en las tradiciones culturales y en las expresiones artsticas

de muchas comunidades en pases del Tercer Mundo. Es muy difcil

imaginar a una comunidad que haya olvidado completamente estas

formas de participacin colectiva y entretenimiento. Algunas veces,

la tradicin est simplemente adormecida, ha sido postergada para

atender otras urgencias (como por ejemplo sobrevivir en un mundo

globaliz ado), pero puede ser reanimada cuando existe una nueva

motivacin. Antiguos trajes tradicionales que fueron conservados a

travs de varias generaciones salen de bales de madera donde haban

sido cuidadosamente guardados; mscaras y muecos de colores

vivos brillan de nuevo bajo el sol; tambores o marimbas artesanales o

balofones (la marimba de frica occidental) recuperan sus sonidos

claros. La tradicin de expresar las historias locales y los sueos de una

comunidad a travs de la msica, la danza o el teatro, tiene mucha

vida an en los lugares ms aislados del planeta. Y precisamente por

eso es que los proyectos comunicacionales que se nutren de las formas

tradicionales de expresin tienen muchas posibilidades de xito.

Hay varias razones para escoger el teatro o los tteres o la danza

como medios de comunicacin para el desarrollo y alentar la partici-

pacin comunitaria. La primera y ms obvia es que estas formas de

comunicacin ya existen en la comunidad y son muy apreciadas por

el pueblo. Otra razn es que, a pesar de que en estos tiempos los

medios masivos estn casi en todas partes, hay muy poco en su con-

tenido general que ayude a las comunidades a mejorar sus vidas y a

organizarse mejor. Si tan slo la distraccin no fuera solamente dis-

traccinPor lo menos la radio, comparada a la televisin, hace un

esfuerzo para llegar a las comunidades en sus propias lenguas, pero

con frecuencia el contenido de la programacin es ajeno y distante

de las necesidades locales y en general de la identidad cultural local.

Muchas de las experiencias de teatro comunitario que conocemos se

establecieron porque los medios masivos no eran accesibles o porque

no respondan a las necesidades locales de informacin y comunicacin.

La red de teatro popular en Nigeria naci para servir a zonas

aisladas del pas, donde ni siquiera la radio nacional o estatal, y mucho

menos la televisin, eran accesibles. A principios de los aos noventa,

26 Haciendo Olas Introduccin 27

educan. Para los activistas de T V V iva y T V Max ambomba, mirar un

video deja de ser un acto pasivo.

La Televisin S errana, en Cuba, es una experiencia especial porque

transcurre en una nacin donde el Gobierno controla con mano firme

los medios de informacin. Sin embargo, es tambin un pas donde el

cine, el video y las artes en general han gozado de un gran apoyo del

Estado, y de mucha libertad. El principal festival de cine de Amrica

Latina se desarrolla en La Habana cada mes de diciembre, e incluye

una importante seccin de video. Durante la ltima dcada del siglo,

se multiplicaron los grupos cubanos de video independiente y se

estableci un festival nacional que permite dar a conocer su produc-

cin. Lo que hace de Televisin S errana una experiencia diferente, es

que el grupo se estableci en una de las zonas ms aisladas de la isla,

en la Sierra Maestra, famosa porque fue all donde la guerrilla castrista

se implant a fines de los aos cincuenta. La Televisin S errana se con-

centra en la situacin social de la poblacin campesina y proporciona

a las comunidades locales la oportunidad de expresarse sobre sus pre-

ocupaciones y expectativas. Una de las actividades ms apreciadas por

la comunidad son las videocartas, que los nios de la Sierra Maestra

dirigen a otros nios de Cuba y del mundo.

Aunque el video como herramienta de comunicacin participativa

para el cambio social est recin en sus albores, su potencial es enorme

debido en particular a la previsible convergencia con programas de la

Internet de alto contenido visual. Si bien la relacin cuantitativa entre

las experiencias de video y de radio actualmente es de uno a cincuenta,

esto podra cambiar rpidamente durante la prxima dcada, en la

medida en que la velocidad de las conexiones es cada vez mayor y el

costo de la memoria de almacenamiento para las computadoras

se hace cada vez menor.

El video goza de varias ventajas comparativas que es importante

mencionar. Primero, las nuevas tecnologas lo han hecho ms accesible,

ms fcil de manipular y muy competitivo por su calidad en relacin

con los formatos profesionales; el video ha dejado de ser el pariente

pobre de la televisin. Segundo, el potencial de usar el video en el