Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Pobreza Ingresos Mexico Web

Pobreza Ingresos Mexico Web

Cargado por

Samy MoralesDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Pobreza Ingresos Mexico Web

Pobreza Ingresos Mexico Web

Cargado por

Samy MoralesCopyright:

Formatos disponibles

La pobreza por

ingresos en Mxico

* Documento aprobado por la Comisin Ejecutiva del CONEVAL.

La pobreza por ingresos en

Mxico

2

Directorio

Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social

Investigadores acadmicos 2010-2014

Mara del Rosario Crdenas Elizalde

Universidad Autnoma Metropolitana

Fernando Alberto Corts Cceres

El Colegio de Mxico

Agustn Escobar Latap

CIESAS-Occidente

Salomn Nahmad Sittn

CIESAS-Pacco Sur

John Scott Andretta

Centro de Investigacin y Docencia Econmicas

Graciela Mara Teruel Belismelis

Universidad Iberoamericana

Investigadores acadmicos 2006-2010

Flix Acosta Daz

El Colegio de la Frontera Norte

Fernando Alberto Corts Cceres

El Colegio de Mxico

Agustn Escobar Latap

CIESAS-Occidente

Mara Graciela Freyermuth Enciso

CIESAS-Sureste

Juan ngel Rivera Dommarco

Instituto Nacional de Salud Pblica

Graciela Mara Teruel Belismelis

Universidad Iberoamericana

Secretara Ejecutiva

Gonzalo Hernndez Licona

Secretario Ejecutivo

Thania Paola de la Garza Navarrete

Directora General Adjunta de Evaluacin

Ricardo C. Aparicio Jimnez

Director General Adjunto de Anlisis de la Pobreza

Edgar A. Martnez Mendoza

Director General Adjunto de Coordinacin

Daniel Gutirrez Cruz

Director General Adjunto de Administracin

3

Colaboradores

Equipo tcnico

Fernando Alberto Corts Cceres

Vctor Hugo Prez Hernndez

Ricardo Csar Aparicio Jimnez

Rodrigo Aranda Balczar

Dulce Mara Cano Romero

Guadalupe Roco Espinosa Martnez

Gerardo Antonio Escaroz Cetina

Jos Martn Lima Velzquez

Fiorella Mancini

Claudia Masferrer Len

Enrique Eliseo Minor Campa

Martha Moreno Prez

Cristina Hayde Prez Gonzlez

Nayeli Noyolitzin Salgado Granados

Hctor Sandoval Gutirrez

La pobreza por ingresos en Mxico

Primera edicin, octubre 2010

Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social

Boulevard Adolfo Lpez Mateos 160

Colonia San ngel Inn

CP 01060

Delegacin lvaro Obregn

Mxico, DF

Impreso y hecho en Mxico

Printed and made in Mexico

ISBN: 978-607-95482-4-7

Citacin sugerida:

Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social. La pobreza por ingresos en Mxico.

Mxico, D.F. CONEVAL, 2010.

4

Presentacin

La persistente desigualdad econmica y social de nuestro

pas ha ocasionado una creciente preocupacin sobre los

retos que enfrenta el Estado mexicano para generar alterna-

tivas de inclusin y movilidad social entre distintos sectores

de la poblacin, en especial aquellos que, a causa de la insu-

ciencia de recursos econmicos o por falta de ejercicio de

derechos sociales, carecen de los elementos indispensa-

bles para mantener una vida activa y participativa. En este

sentido, el Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica

de Desarrollo Social (CONEVAL), con base en las atribu-

ciones que le otorga la Ley General de Desarrollo Social

(LGDS), se ha dado a la tarea de emprender distintos

estudios e investigaciones que le permitan elaborar un

diagnstico apropiado de la problemtica de la pobreza

en el pas, con el propsito de aportar elementos para su

comprensin y la generacin de polticas efectivas para

mejorar los niveles de vida de la poblacin.

El presente documento recopila algunos de los estudios

del CONEVAL en materia de anlisis y medicin de la

pobreza en Mxico, hasta las ltimas estimaciones disponi-

bles para la pobreza por ingresos de 2008. Asimismo, incluye

los resultados de las distintas vertientes de investigacin de-

sarrolladas dentro del CONEVAL, a n de ampliar la mirada

hacia el cumplimiento cabal de las disposiciones de la LGDS,

en relacin con una medicin multidimensional de la

pobreza en Mxico.

5

Introduccin 7

1. La pobreza por ingresos en Mxico, 1992-2008 9

1.1. Evolucin de la pobreza por ingresos, 1992-2008 10

1.2. Aspectos macroeconmicos vinculados a la evolucin de la pobreza 11

1.2.1. Crecimiento econmico e inacin 11

1.2.2. Desigualdad en la distribucin del ingreso 14

1.2.3. Empleo y salarios 15

1.3. Indicadores sociales 15

2. La pobreza por ingresos en las entidades y los municipios de Mxico 19

2.1. La distribucin espacial de la pobreza por ingresos 20

2.2. Incidencia de la pobreza por ingresos, 2005 20

2.2.1. Incidencia de la pobreza por ingresos a nivel estatal, 2005 20

2.2.2. Incidencia de la pobreza por ingresos en los municipios de Mxico, 2005 22

2.2.3. Concentracin estatal y municipal de la pobreza por ingresos, 2005 24

2.3. Incidencia de la pobreza por ingresos,2000 27

2.3.1. Incidencia de la pobreza por ingresos a nivel estatal, 2000 27

2.3.2. Incidencia de la pobreza por ingresos en los municipios de Mxico, 2000 30

2.4. Cambios en la distribucin espacial de la pobreza por ingresos en Mxico, 2000-2005 32

2.5. La desigualdad del ingreso 35

3. El rezago en las condiciones de vida 39

3.1. El ndice de Rezago Social 40

3.2. Distribucin espacial de los indicadores de rezago social 44

3.2.1. Rezago educativo 47

3.2.2. Acceso a la salud 47

3.2.3. Acceso a servicios bsicos en la vivienda 48

3.3. Cambios en los indicadores de rezago social 49

3.4. Combinacin de pobreza por ingresos y el IRS 52

3.5. Las zonas de atencin prioritaria 52

4. Disparidades sociales 57

4.1. Hacia una primera aproximacin a las disparidades sociales 58

4.2. Orografa 58

4.3. Poblacin indgena 59

4.4. Nios, nias y adolescentes 62

4.5. Disparidades asociadas al sexo 65

4.6. Adultos mayores 67

Conclusiones 70

Referencias bibliogrcas 71

Anexos 73

Anexo A. Pobreza por ingresos 74

Anexo B. Metodologa de imputacin de ingresos 85

Anexo C. ndice de Rezago Social 88

Anexo D. Mapas de pobreza por ingresos 92

Anexo E. Validacin estadstica de las estimaciones estatales y municipales por ingresos 95

ndice

6

7

Introduccin

En mayo de 2006, conforme a las disposiciones de la

Ley General de Desarrollo Social (LGDS), se cre for-

malmente el Consejo Nacional de Evaluacin de la

Poltica de Desarrollo Social (CONEVAL). Este organis-

mo tiene como objetivos evaluar la poltica nacional

de desarrollo social y establecer los lineamientos y cri-

terios para la denicin, identicacin y medicin de

la pobreza en Mxico. La combinacin de estas dos

atribuciones le permite al Estado mexicano disponer,

por primera vez, de un organismo autnomo de eva-

luacin del funcionamiento de las polticas pblicas,

el cual tiene la misin de generar diagnsticos tcni-

camente rigurosos y objetivos de los xitos y fracasos

de las polticas de desarrollo social en cuestin de

atencin a las distintas necesidades de la poblacin,

en especial de aquella en situacin de pobreza.

El objetivo de este documento es presentar un pa-

norama general acerca de los principales resultados

obtenidos por el CONEVAL en materia de medicin

de pobreza en Mxico a partir de los aos noventa y

hasta 2008, y hacer hincapi en su carcter multidi-

mensional, as como en su distribucin y concentracin

espacial. En este informe no se incluye la informacin

relativa a la medicin multidimensional de la po-

breza dada a conocer en diciembre de 2009 por el

CONEVAL, sino que es una recopilacin de los estudios

efectuados por el Consejo en el periodo durante el

cual realiz las investigaciones necesarias para dispo-

ner de la nueva medicin. De esta manera, se analiza

la situacin del pas en materia de pobreza con dos

importantes nes: contribuir a la rendicin de cuentas

del Gobierno Federal y dar a conocer, en forma sis-

tematizada, los datos previos a la publicacin de las

mediciones ociales de pobreza multidimensional en

nuestro pas.

Para tal efecto, el CONEVAL ha elaborado, desde

2006, instrumentos de medicin y anlisis de la po-

breza, dados a conocer mediante diversos comuni-

cados de prensa y otras publicaciones. Por una parte,

una medicin rigurosa de la pobreza por ingresos,

con datos comparables desde 1992, para lo cual

utiliza informacin generada por el Instituto Nacional

de Estadstica y Geografa (INEGI), y, por otra, mapas

de pobreza por ingresos en los niveles de desagrega-

cin estatal y municipal, como lo establece el artculo

36 de la LGDS.

Considerando el carcter multidimensional de la con-

cepcin de pobreza contenida en la LGDS, el CONEVAL

ha analizado y presentado tambin otros indicadores

que muestran diversos aspectos de la evolucin del

desarrollo social, y ha generado una medida resumen

con la informacin disponible, la cual se denomin

ndice de Rezago Social (IRS). Este ndice permite te-

ner una aproximacin a las distintas carencias de la

poblacin, que van ms all del ingreso, y que estn

asociadas a las dimensiones marcadas en el artculo

36 de la LGDS; tiene, adems, la ventaja de ofrecer

informacin no slo a escala estatal y municipal, sino

tambin para las localidades del pas. El anlisis de

cada uno de sus componentes ayuda a conocer dis-

tintos aspectos de las desigualdades regionales que

persisten en el pas.

La combinacin de la pobreza por ingresos y el IRS

permite contar con una herramienta de planeacin

para identicar las regiones donde se concentra la

poblacin con menores recursos econmicos y con-

diciones de vida precarias.

Por ltimo, se incorpora otra aproximacin a las dispa-

ridades de la sociedad mexicana, sobre las cuales, a

pesar de ser ampliamente reconocidas, existen an

pocos estudios que abordan sus relaciones con la

pobreza por ingresos: las disparidades que padecen

ciertos segmentos, como la poblacin que vive en

regiones apartadas o de difcil acceso; la poblacin

indgena; la poblacin infantil y juvenil; y aquella que

experimentan las mujeres. Aunque el estudio de estas

disparidades requerira investigaciones especcas

independientes, en este documento se introducen al-

gunas de las principales problemticas identicadas,

lo cual puede dar pie a futuros estudios que analicen

sus causas y estrategias de erradicacin.

El documento se divide en cuatro captulos: el primero

da cuenta de la evolucin de la pobreza desde ini-

cios de los aos noventa hasta la ltima medicin de

pobreza por ingresos disponible en 2008, en el contex-

to del desempeo general de la economa mexicana;

el segundo presenta la descomposicin espacial y

territorial de la pobreza por ingresos a travs de su

distribucin geogrca y de las desigualdades regio-

nales que se observan en nuestro pas; en el tercero se

hace un anlisis similar al del captulo anterior para

los componentes del rezago social, y se muestra la

utilidad para la poltica pblica de la combinacin

de ambos indicadores; y en el cuarto se incluyen los

anlisis exploratorios efectuados sobre las desventa-

jas de distintos grupos sociales.

8

La pobreza por ingresos en

Mxico, 1992-2008

1

1

0

1

Para mayor informacin, consultar Szkely (2005).

2

Los comunicados de prensa respectivos pueden ser consultados en la pgina de Internet del CONEVAL: www.coneval.gob.mx

3

Esta serie haba sido ya presentada por el CTMP con informacin hasta 2004, pero a causa de la conciliacin demogrca que efectuaron en conjunto el

INEGI, el Consejo Nacional de Poblacin (CONAPO) y El Colegio de Mxico (COLMEX) en 2006 (la cual modic las proyecciones de poblacin existentes

hasta 2005), el CONEVAL adecu las estimaciones disponibles para reejar las generadas a partir de las nuevas bases de datos proporcionadas por el INEGI.

1.1. Evolucin de la pobreza por ingresos 1992-2008

La incidencia de la pobreza por ingresos es un indicador ampliamente utilizado a escala mundial, que reeja

el porcentaje de la poblacin, en un cierto mbito, que no cuenta con los recursos monetarios sucientes

para adquirir los bienes y servicios considerados como necesarios en su entorno social. Aun cuando en la ac-

tualidad la mayora de las economas del mundo son del tipo mixto, es decir, los bienes y servicios son provistos

tanto por el sector pblico como por el privado, la mayor parte de los bienes de consumo son intercambiados

a travs del mercado. Debido a lo anterior, los individuos que no poseen un nivel de ingreso adecuado para

adquirir una canasta determinada de bienes y servicios, se encuentran en una condicin de desventaja so-

cial que puede comprometer el ejercicio de sus libertades fundamentales e incluso su integridad fsica.

En nuestro pas, no fue sino hasta 2002 cuando, de manera ocial, empezaron a reportarse sistemticamente los

niveles de pobreza por ingresos, labor emprendida en un inicio por la Secretara de Desarrollo Social (SEDESOL)

a partir de los trabajos del Comit Tcnico para la Medicin de la Pobreza (CTMP).

1

Tras entrar en vigor la

LGDS y su Reglamento, el CONEVAL dio a conocer las mediciones de pobreza por ingresos en Mxico, para

las cuales utiliz la metodologa empleada hasta entonces por la SEDESOL, a n de proporcionar cifras que

permitieran una evaluacin de esta problemtica en el mediano plazo mientras se realizaban los trabajos de

investigacin para la generacin de los lineamientos y criterios para la denicin, identicacin y medicin

de la pobreza, conforme a las disposiciones de la LGDS.

Adems de reportar las nuevas cifras de pobreza por ingresos (lo cual se efectu para los aos 2000 a 2005

en primera instancia, y luego para los aos 2006 y 2008),

2

el CONEVAL se dio a la tarea de generar una serie

de datos sobre el comportamiento de esta problemtica social en el mediano plazo. En virtud de las carac-

tersticas de la principal fuente de informacin, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares

(ENIGH), publicada por el INEGI, slo ha sido posible llevar a cabo una medicin estrictamente comparable

a partir de 1992.

3

80

60

40

20

0

100

Grca 1.1. Incidencia de poblacin en situacin de pobreza por ingresos. Mxico, 1992-2008

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH de 1992 a 2008.

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008

Pobreza de capacidades Pobreza de patrimonio Pobreza alimentaria

21.2

33.3

37.4

13.8

30.0

41.7

20.7

25.1

52.4

63.7

42.6

47.4

21.4

24.1

20.0

17.4 18.2

29.7

46.9

31.8

26.9

24.7

24.7

53.1

69.0

53.6

50.0

47.2 47.0

P

o

r

c

e

n

t

a

j

e

d

e

p

e

r

s

o

n

a

s

1

1

Como puede apreciarse en la grca 1.1, el comportamiento de largo plazo de la incidencia de la pobreza

por ingresos

4

no muestra una nica tendencia, sino que exhibe variaciones que pueden ser relacionadas di-

rectamente con el desempeo econmico de nuestro pas. De hecho, en la historia mexicana reciente se han

presentado diversos cambios en el ritmo de crecimiento y la estructura econmica y social, los cuales han im-

pactado de modo directo los niveles de pobreza de su poblacin. Si bien el nivel de producto tiene una fuerte

asociacin con los niveles de pobreza por ingresos, existen otros factores que inuyen en stos, en especial

la distribucin del ingreso y los niveles de precios. Estos factores sern analizados en las siguientes secciones.

1.2. Aspectos macroeconmicos vinculados a la evolucin de la pobreza

La persistencia de los altos niveles de pobreza por ingresos en Mxico est altamente relacionada con el com-

portamiento de distintas variables macroeconmicas, por lo cual es necesario hacer hincapi en el contexto

en el que se ha desarrollado nuestro pas en los ltimos diecisis aos. Pensar en el entorno nacional permite

comprender, de manera ms adecuada, los altibajos que ha presentado la incidencia de la pobreza por

ingresos a partir de 1992.

En los ciclos econmicos en Mxico destacan tres eventos que han tenido un efecto signicativo en la evolu-

cin de la pobreza en el periodo 1992-2008: la crisis econmica de 1994 a 1996; el crecimiento acelerado que

sigui a dicha crisis y que se extendi hasta el ao 2000; y la actual crisis econmica, iniciada en 2007 y en

la cual se ha presentado un aumento acelerado del precio de los alimentos, una disminucin de la actividad

econmica y crecientes niveles de desempleo.

Dentro de esta lnea, hay que mencionar el crecimiento demogrco observado en nuestro pas en los ltimos

aos: mientras que en 1992 la poblacin de Mxico era de aproximadamente 87 millones de personas, en

2008 el nmero total de habitantes ascendi a un poco menos de 107 millones;

5

es decir, en diecisis aos el

incremento poblacional del pas fue de alrededor de 20 millones de personas. Es importante destacar que la

poblacin mexicana ha reducido de manera importante el tamao de la familia en las ltimas dcadas. El

aprovechamiento cabal del bono demogrco requiere que en el pas se genere de manera sostenida un n-

mero suciente de empleos bien remunerados, lo que contribuira de manera importante al abatimiento de la

pobreza en el mediano y largo plazo.

6

1.2.1. Crecimiento econmico e inacin

Tras el periodo de ajuste posterior a las crisis econmicas de la dcada de los ochenta, as como la paulatina

apertura comercial de la economa mexicana, la ltima dcada del siglo XX inici con una etapa de crecimiento

del producto interno bruto total (PIB) cercano a cuatro por ciento, pero con altos niveles de inacin (vase

el cuadro 1.1); lo anterior repercuti en una prdida del poder adquisitivo de los salarios. La combinacin

de estos factores ocasion que, a pesar del crecimiento observado, los niveles de pobreza se redujeran slo

marginalmente. Durante la crisis nanciera de 1994 y 1995, la actividad econmica del pas se contrajo ms

de seis por ciento y el PIB per cpita ms de siete por ciento. Este cambio abrupto, junto con una elevada

inacin, ocasion una reduccin en los salarios reales superior a diez por ciento (la cual fue an mayor en

los sectores asalariados formales, como se deriva del comportamiento de los salarios contractuales y manu-

factureros). Aun cuando no se dispone de informacin sobre los niveles de pobreza por ingresos alcanzados

en 1995, la medicin en 1996 muestra que en 1994-1996 el total de la poblacin en pobreza de patrimonio

aument en cerca de 17 millones, por lo que casi 64 millones de personas se encontraban en esta situacin

en aquel ao.

4

La medicin de la pobreza por ingresos se realiza a partir de tres distintos niveles de carencia de ingresos de la poblacin. En primer lugar, la pobreza alimen-

taria reeja la magnitud de la poblacin que, aun utilizando todos los ingresos corrientes de los que dispone para la obtencin de una canasta de alimen-

tos (crudos) que lo nutra en forma adecuada, no podra cubrir el costo de esta canasta. La pobreza de capacidades reeja la magnitud de la poblacin

que, aun utilizando todos los ingresos corrientes de los que dispone, no podra cubrir el costo de la canasta de alimentos ni realizar los gastos indispensables

en educacin y salud. Finalmente, la pobreza de patrimonio reeja la magnitud de la poblacin que, aun utilizando todos los ingresos corrientes de los que

dispone, no podra cubrir el costo de la canasta de alimentos ni erogar los gastos indispensables en educacin, salud, vestido y calzado, vivienda y trans-

porte. Es conveniente destacar que la poblacin en situacin de pobreza alimentaria tambin es pobre de capacidades y de patrimonio, y que los pobres

de capacidades tambin lo son de patrimonio; no obstante, no todas las personas pobres de patrimonio sufren pobreza alimentaria o de capacidades.

5

Cifras consultadas en la pgina de Internet del CONAPO: www.conapo.gob.mx

6

CONAPO, 2008.

1

2

Tras el periodo de crisis, las tasas de crecimiento del PIB durante 1995-2000 permitieron una recuperacin

de los niveles de vida, al registrarse tasas anuales de crecimiento econmico superiores a seis por ciento, e

incluso el PIB per cpita creci ms de cuatro por ciento por ao, lo que contribuy a reducir la incidencia

de la pobreza por ingresos. Durante el primer quinquenio del presente siglo, se pudo observar una etapa de

estabilidad econmica con modesto crecimiento, en la cual el PIB creci a una tasa de 1.88 por ciento anual

y la inacin anual se mantuvo debajo de cinco puntos porcentuales, tendencia que se acompa de una

disminucin moderada de la pobreza.

A pesar del elevado crecimiento econmico entre 1995 y 2000, y del crecimiento moderado con baja inacin

de 2000 a 2005, no fue sino hasta 2002 cuando la incidencia de la pobreza por ingresos estuvo por primera

vez debajo de los niveles observados en 1992, y slo en 2006 el nmero de personas en situacin de pobreza

de patrimonio estuvo por debajo del total en 1992 (vase el cuadro 1.2).

Entre 2005 y 2008 se registr una etapa de crecimiento con baja inacin, interrumpido por distintos sucesos

en 2008 y 2009: el incremento en los precios de los alimentos; la elevacin de los precios internacionales del

petrleo; el inicio de la crisis econmica mundial, e incluso los primeros efectos del cambio climtico global. Si

bien an no es posible conocer el impacto total de estos fenmenos en los niveles de vida de los mexicanos,

ya en 2008 es posible apreciar un incremento en los niveles de pobreza por ingresos, los cuales, aunque toda-

va se encuentran por debajo de los niveles observados en 1992, dependiendo de la profundidad y duracin

de la crisis econmica podran ocasionar un retroceso en materia de combate a la pobreza.

Como resultado del comportamiento observado entre 1992 y 2008, es posible analizar la relacin de largo

plazo entre los niveles de pobreza por ingresos y el comportamiento del PIB, como se presenta en la grca 1.2,

en la que se muestra que, en general, el PIB per cpita y la pobreza tienen evoluciones en forma de espejo; es

decir, los niveles de pobreza observados crecen (o decrecen) en el sentido opuesto en el que lo hace el PIB.

A lo largo del periodo, la tasa de crecimiento media anual del PIB per cpita fue de -1.6 por ciento, mientras

que la tasa de reduccin media anual de los niveles de pobreza fue de 0.9 por ciento.

En el cuadro 1.2 se advierten marcadas diferencias en los niveles de pobreza por ingresos en distintos mbi-

tos, en este caso, entre las localidades con menos de 15,000 habitantes (rurales) y las de 15,000 habitantes

o ms (urbanas). Si bien la tendencia de cada tipo de localidades presenta una evolucin en los niveles de

pobreza similar a la observada en el orden nacional, los niveles de pobreza en las zonas rurales son superiores

a los de las zonas urbanas, en especial en la pobreza alimentaria. En 2008, la incidencia de pobreza alimen-

taria en localidades rurales era tres veces la de las localidades urbanas, y tres de cada cinco personas en las

localidades rurales se encontraban en pobreza de patrimonio, mientras que en las urbanas esta relacin fue

de dos de cada cinco personas.

Aunada a la posibilidad de que la actual crisis econmica encierre un retroceso en los avances alcanzados

desde los aos noventa, la tendencia entre 1992 y 2008 muestra que la reduccin media anual de los niveles

de pobreza por ingresos ha sido inferior a un punto porcentual. Este ritmo de reduccin es insuciente para

Indicador 1990-1994 1994-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2008 1990-2008 2008-2009

Producto interno bruto (PIB)

1

PIB per cpita

1

Inacin

2

Salarios reales

Mnimo

2

Mnimo

3

Manufactureros

2

Ingresos laborales

2,4

3.71

1.71

13.44

-3.94

-0.69

-7.72

1.40

-6.22

-7.71

51.97

-13.19

-15.98

-23.31

-13.10

6.08

4.30

22.90

-2.23

-4.82

1.76

8.04

1.88

0.69

4.94

0.66

2.79

1.83

1.14

3.24

2.30

5.00

-0.76

0.09

-0.88

0.00

3.80

1.80

34.39

-1.91

-1.21

0.89

0.26

-6.70

-7.46

3.57

1.01

-0.42

-3.87

N/D

Cuadro 1.1. Indicadores seleccionados de la evolucin de la economa mexicana 1990-2009

1

Tasa media de crecimiento anual del promedio simple del PIB trimestral en el ao en pesos de 1993.

2

Tasa media de crecimiento anual del ndice correspondiente.

3

Promedio del incremento en los salarios contractuales reales ex-post (%).

4

Corresponden a las ENIGH 1992-1994, 1994-1996, 1996-2000, 2000-2005, 2005-2008 y 1992-2008, respectivamente.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en informacin del INEGI y del Banco de Mxico. Cifras del PIB obtenidas de la pgina de

Internet del INEGI: http://www.inegi.gob.mx

1

3

poder disminuir signicativamente la incidencia de la pobreza por ingresos en el mediano plazo, lo cual im-

plica importantes retos en materia de poltica econmica y social, ya que, de acuerdo con la ltima informa-

cin disponible, ms de cincuenta millones de personas en el pas no contaban con los recursos necesarios

para satisfacer sus demandas de alimentacin, educacin, salud, vivienda, vestido y calzado, y de transporte.

Dados los acontecimientos recientes en materia econmica, es conveniente reforzar las polticas pblicas de

atencin a la poblacin con mayores carencias, a n de evitar retrocesos en los niveles de pobreza por ingre-

sos. Para ello, se debe no slo promover el crecimiento econmico, sino tambin mejorar la distribucin de sus

benecios con el objetivo de reducir las brechas econmicas y sociales existentes en el pas.

Cuadro 1.2. Incidencia y nmero de personas en condicin de pobreza

por ingresos.

1, 2, 3

Mxico, 1992-2008

* Las cifras corresponden a las nuevas bases de datos que incorporan las modicaciones hechas tras la conciliacin demogrca

realizada por el INEGI y el CONAPO.

1

Pobreza alimentaria: se reere a la incapacidad para obtener una canasta bsica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso

disponible en el hogar en comprar slo los bienes de dicha canasta.

2

Pobreza de capacidades: se reere a la insuciencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar

los gastos necesarios en salud y educacin, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada ms que para estos nes.

3

Pobreza de patrimonio: se reere a la insuciencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, as como para realizar

los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educacin, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado

exclusivamente para la adquisicin de estos bienes y servicios.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH 1992, 2000, 2006 y 2008.

mbito

Porcentajes Nmero de personas

1992 2000 2006 2008 1992 2000 2006 2008

Nacional

Alimentaria

Capacidades

Patrimonio

Urbano

Alimentaria

Capacidades

Patrimonio

Rural

Alimentaria

Capacidades

Patrimonio

21.4

29.7

53.1

13.0

20.1

44.3

34.0

44.1

66.5

24.1

31.8

53.6

12.5

20.2

43.7

42.4

49.9

69.2

13.8

20.7

42.6

7.5

13.6

35.6

24.5

32.7

54.7

18.2

25.1

47.4

10.6

17.2

39.8

31.8

39.1

60.8

18,579,252

25,772,159

46,138,837

6,800,734

10,510,336

23,140,886

11,778,518

15,261,823

22,997,951

23,722,151

31,216,334

52,700,549

7,498,833

12,105,587

26,202,029

16,223,318

19,110,747

26,498,520

14,428,436

21,657,375

44,677,884

4,994,866

9,043,904

23,625,620

9,433,570

12,613,471

21,052,264

19,459,204

26,765,222

50,550,829

7,228,650

11,742,345

27,172,966

12,230,554

15,022,877

23,377,863

Pobreza alimentaria PIB real per cpita Lineal (pobreza alimentaria) Lineal (PIB real per cpita)

6,333

6,504

6,209

6,754

7,275

7,146

7,358

7,511

7,797

7,977

10

0

20

30

40

5500

6500

6000

7000

7500

8000

Grca 1.2. Pobreza y PIB per cpita en Mxico 1992-2008

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base de datos del Groningen Growth and Development Center.

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008

Crecimiento PIB

cpita anualpromedio

1992-2008

1,6%

Reduccin de la

pobreza anual promedio

1992-2008

0,9%

D

l

a

r

e

s

a

m

e

r

i

c

a

n

o

s

P

o

r

c

e

n

t

a

j

e

d

e

p

e

r

s

o

n

a

s

p

o

b

r

e

s

1

4

1.2.2. Desigualdad en la distribucin del ingreso

Histricamente, Mxico ha sido uno de los pases con mayor desigualdad en el contexto internacional, me-

dido a travs del ndice de Gini. Este ndice es una medida de desigualdad econmica utilizada a escala

mundial, que toma el valor cero cuando hay perfecta igualdad en la distribucin de los ingresos y uno cuan-

do hay perfecta desigualdad (Corts y Rubalcava, 1982). Como se aprecia en el cuadro 1.3, de acuerdo

con el ndice de Gini, Mxico presenta un nivel de desigualdad en el ingreso similar al de otras economas

latinoamericanas, pero mayor al de pases industrializados como Canad, Espaa, Estados Unidos, e incluso

mayor que otras economas en desarrollo, como Turqua. Asimismo, si bien se han mostrado avances hacia

una distribucin del ingreso ms equitativa entre 1992 y 2008, tambin es cierto que ha persistido una enorme

desigualdad, aun considerando distintos indicadores (vase el cuadro 1.4).

7

Los elevados niveles de desigualdad en nuestro pas tienen implicaciones importantes en su desarrollo, pues

limitan el impacto del crecimiento econmico en la reduccin de la pobreza (Ferranti et al., 2004). En este sen-

tido, entre 1992 y 2008, el porcentaje del ingreso total que recibi diez por ciento de los hogares con menores

ingresos de la poblacin mexicana (primer decil), slo aument en una dcima de punto porcentual, como

se advierte en el cuadro 1.4. De igual modo, el ndice de Gini prcticamente no ha logrado ser disminuido:

pas de 0.543 en 1992 a 0.530 en 2008.

Dentro de este contexto, a pesar de que la distribucin del ingreso se ha mantenido prcticamente constante

desde 1992, se han dado avances importantes en la reduccin de la brecha del ingreso de la poblacin en si-

tuacin de pobreza por ingresos, tal como lo muestra la evolucin de los ndices FGT. Estos ndices muestran que,

en particular entre 2000 y 2006, se redujo la distancia entre el ingreso de la poblacin en situacin de pobreza

7

Las medidas reportadas en los cuadros 1.3 y 1.4 son distintas debido a que provienen de diferentes fuentes de informacin.

Pas ndice Gini Ao

Bolivia

Brasil

Chile

Mxico

Zambia

Per

Costa Rica

Argentina

Uruguay

Turqua

Estados Unidos

Espaa

Canad

Noruega

0.572

0.550

0.520

0.516

0.507

0.505

0.489

0.488

0.471

0.412

0.408

0.347

0.326

0.258

2007

2007

2006

2008

2004

2007

2007

2006

2007

2006

2000

2000

2000

2000

Cuadro 1.3. ndice de Gini para pases seleccionados

Fuente: World dataBank, consultado en http://databank.worldbank.org

Cuadro 1.4. Indicadores de desigualdad del ingreso. Mxico, 1992-2008

1

La medida de ingreso corresponde al ingreso neto total per cpita denido por el CTMP.

2

FGT*100.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH 1992, 2000, 2006 y 2008.

Indicador 1992 2000 2006 2008

Porcentaje del ingreso total que obtiene 10% de las personas con mayores ingresos.

Porcentaje del ingreso total que obtiene 10% de las personas con menores ingresos.

Porcentaje del ingreso total que obtiene 20% de las personas con menores ingresos.

ndice de Gini

1

Medida FGT

2

Pobreza alimentaria

Pobreza de capacidades

Pobreza de patrimonio

Medida FGT

2

Pobreza alimentaria

Pobreza de capacidades

Pobreza de patrimonio

42.2

1.3

3.8

0.543

7.5

10.6

22.3

3.5

5.2

12.2

42.5

1.2

3.4

0.553

8.4

11.7

23.3

4.3

6.0

13.1

39.2

1.5

4.2

0.517

4.3

6.4

15.8

2.4

3.3

8.1

39.3

1.4

4.0

0.530

5.7

8.4

18.8

2.7

4.0

10.0

1

5

por ingresos respecto al valor de la lnea de pobreza. No obstante, estos cambios han tenido poco efecto en

las medidas globales de desigualdad a causa del porcentaje tan pequeo que reciben estos hogares del

total de los ingresos (1.4 por ciento para los hogares en el primer decil de ingreso y 4.0 si se consideran los dos

primeros deciles). Sin una adecuada poltica redistributiva y de mejoramiento de los salarios reales de los tra-

bajadores, ser muy difcil para el pas reducir los niveles de pobreza y desigualdad que han persistido en las

ltimas dcadas; por ello, es necesario crear mecanismos que permitan impulsar la generacin de ingresos

de los hogares con menores recursos, a n de complementar las polticas pblicas de combate a la pobreza.

1.2.3. Empleo y salarios

En cuanto a la identicacin de la poblacin en situacin de pobreza, la contraparte al incremento de los

precios tiene su lugar en el aumento de los ingresos. Existe una fuerte relacin entre el nivel de ingreso de las

personas y su condicin laboral, lo cual repercute en la pobreza y en la capacidad de las personas para

acumular activos y acceder a bienes o satisfactores que les permitan obtener mejores oportunidades de vida.

El empleo en Mxico ha mostrado un comportamiento que coincide con los ciclos del crecimiento econmico.

En la grca 1.3 se aprecia una cada importante del empleo en 1995, seguida de elevadas tasas de crecimien-

to entre 1996 y 2000, que no slo coinciden con un crecimiento econmico relativamente elevado, sino tambin

con el periodo de mayor reduccin de la pobreza de ingresos. En la ltima dcada, haciendo a un lado los

aos 2000 y 2001, el incremento del empleo formal haba sido positivo hasta que, de 2006 a 2008, volvi a bajar.

1.3. Indicadores sociales

Adems de estudiar la incidencia y evolucin de la pobreza por ingresos, es conveniente analizar tambin el

comportamiento de algunos indicadores sociales que afectan directamente las condiciones de vida de la

poblacin en situacin de pobreza. Aun cuando el total de la poblacin en situacin de pobreza por ingresos

ha aumentado en los ltimos diecisis aos, algunos indicadores de educacin y calidad de la vivienda han

mejorado, en especial entre la poblacin con mayores carencias.

8

6

4

2

0

10

14

12

16

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

10%

4%

8%

6%

10%

Grca 1.3. Nmero de trabajadores asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y tasa de

crecimiento anual. Mxico, 1995-2008

Promedio.

Se incluye a los trabajadores permanentes y eventuales asegurados en l.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con la informacin de la Secretaria del Trabajo y Previsin Social y del Instituto Mexicano del Seguro

Social.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2001 2004 2003 2005 2006 2008 2007

Total de trabajadores asegurados Tasa de crecimiento anual

T

a

s

a

d

e

c

r

e

c

i

m

i

e

n

t

o

a

n

u

a

l

M

i

l

l

o

n

e

s

d

e

t

r

a

b

a

j

a

d

o

r

e

s

a

s

e

g

u

r

a

d

o

s

1

6

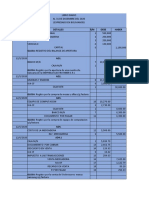

El cuadro 1.5 presenta algunas caractersticas de los hogares mexicanos segn sus condiciones de pobreza

por ingresos entre 1992 y 2008. De acuerdo con esta informacin, la inasistencia a la escuela entre las nias y

los nios de 8 a 12 aos de edad en situacin de pobreza alimentaria disminuy en 5.4 puntos porcentuales

de 1992 a 2008; entre aquellos en pobreza de capacidades, en 5.0 puntos porcentuales; y entre los que se

encontraban en pobreza de patrimonio, en 4.2. En cuanto al porcentaje de personas de 15 aos o ms que

no saban leer ni escribir, la reduccin fue mayor entre los ms pobres, pues este indicador baj 8.7 puntos

porcentuales entre 1992 y 2008 para la poblacin en situacin de pobreza alimentaria, mientras que en la po-

blacin en situacin de pobreza de capacidades y de patrimonio se redujo en 6.5 y 4.9 puntos porcentuales,

respectivamente.

Respecto a la calidad de la vivienda, ha bajado en ms de cincuenta por ciento el porcentaje de hogares

que habitan en viviendas con piso de tierra. Entre la poblacin en situacin de pobreza alimentaria, el por-

centaje de hogares en viviendas con piso de tierra pas de 46.3 por ciento en 1992 a 21.0 por ciento en 2008,

mientras que en aquellos en situacin de pobreza de patrimonio este indicador pas de 27.6 a 11.8 por cien-

to. De igual forma, el porcentaje de viviendas sin energa elctrica se redujo hasta 3.5, 2.8 y 2.0 por ciento para

los hogares en pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio, respectivamente. Los servicios bsicos

tambin presentaron mejoras durante este periodo: el porcentaje de los hogares en pobreza alimentaria en

viviendas que no contaban con agua entubada disminuy de 44.3 a 25.6 por ciento; entre aquellos en po-

breza de capacidades pas de 38.6 a 22.7 por ciento; y entre aquellos en pobreza de patrimonio, de 29.7 a

17.7 por ciento. Asimismo, el porcentaje de hogares en situacin de pobreza alimentaria que contaban con

telfono aument con consideracin: de 1.8 a 17.7 por ciento, mientras que las viviendas en pobreza de ca-

pacidades y patrimonio pasaron de 3.1 a 20.7 por ciento y de 6.1 a 28.2 por ciento, respectivamente.

Un punto a resaltar es que, en trminos generales, el ritmo de cambio en los indicadores sociales ha sido ms

acentuado entre las personas con mayores carencias; sin embargo, an persisten fuertes disparidades aso-

ciadas al nivel de ingreso de los individuos. Prueba de lo anterior es que, a pesar de los avances observados,

en 2008 el porcentaje de las personas mayores de quince aos analfabetas entre la poblacin no pobre por

ingresos fue menor de cuatro por ciento, cifra muy inferior a la de 18.0 por ciento observada entre los hogares

en pobreza alimentaria. En cuanto a calidad de la vivienda, 6.9 por ciento de los hogares no pobres carecan

de agua entubada en la vivienda en 2008, mientras que 25.6 por ciento de los hogares en pobreza alimenta-

ria no contaban con este servicio, as como 22.7 y 17.7 por ciento de los hogares en pobreza de capacidades

y de patrimonio, respectivamente. Mientras que en 2008 la proporcin de hogares con piso de tierra entre

aquellos en situacin de pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonio era de 21.0, 17.7 y 11.8 por ciento,

respectivamente, el porcentaje de hogares no pobres con piso de tierra era de 2.4 por ciento. Finalmente, el

porcentaje de viviendas no pobres con telfono ascendi a 60.6 por ciento, muy por encima de la incidencia

de 17.7, 20.7 y 28.2 por ciento entre los hogares en pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio,

respectivamente.

Las cifras anteriores muestran que, aunque se han presentado avances importantes en distintos indicadores

sociales, y en especial entre la poblacin ms pobre, las desigualdades en las condiciones de vida de las

personas pobres y no pobres continan siendo signicativas.

Como se ha mostrado en este captulo, si bien existen avances sustanciales en materia de reduccin de los

niveles de pobreza por ingresos, la extensin de esta problemtica en el pas es preocupante, pues en 2008

ms de cincuenta millones de mexicanos no contaban con los recursos indispensables para satisfacer sus

necesidades de alimentacin, educacin, salud, vivienda, vestido y calzado, y transporte. Asimismo, los altos

niveles de desigualdad y la prdida de poder adquisitivo de los salarios plantean retos para la generacin

de polticas pblicas que permitan la inclusin social, en condiciones de igualdad de oportunidades de la

poblacin en situacin de pobreza. En los siguientes captulos se abordarn aspectos complementarios de

la dinmica de la pobreza y el rezago social, los cuales abren la puerta hacia el desarrollo de estudios e

investigaciones sobre cmo utilizar con mayor ecacia los recursos en diversos mbitos, como las distintas

unidades geogrcas, o para la atencin de grupos sociales marginados.

1

7

C

u

a

d

r

o

1

.

5

.

C

a

r

a

c

t

e

r

i

z

a

c

i

n

d

e

l

o

s

h

o

g

a

r

e

s

s

e

g

n

d

i

f

e

r

e

n

t

e

s

t

i

p

o

s

d

e

p

o

b

r

e

z

a

.

M

x

i

c

o

,

1

9

9

2

-

2

0

0

8

T

i

p

o

d

e

c

a

r

a

c

t

e

r

i

z

a

c

i

n

P

o

b

r

e

z

a

a

l

i

m

e

n

t

a

r

i

a

P

o

b

r

e

z

a

d

e

c

a

p

a

c

i

d

a

d

e

s

P

o

b

r

e

z

a

d

e

p

a

t

r

i

m

o

n

i

o

N

o

p

o

b

r

e

s

1

9

9

2

2

0

0

0

2

0

0

6

2

0

0

8

1

9

9

2

2

0

0

0

2

0

0

6

2

0

0

8

1

9

9

2

2

0

0

0

2

0

0

6

2

0

0

8

1

9

9

2

2

0

0

0

2

0

0

6

2

0

0

8

C

a

r

a

c

t

e

r

s

t

i

c

a

s

d

e

l

h

o

g

a

r

P

e

r

s

o

n

a

s

e

n

e

l

h

o

g

a

r

1

n

d

i

c

e

d

e

d

e

p

e

n

d

e

n

c

i

a

e

c

o

n

m

i

c

a

1

,

2

P

e

r

s

o

n

a

s

d

e

1

5

a

o

s

o

m

s

c

o

n

p

r

i

m

a

r

i

a

i

n

c

o

m

p

l

e

t

a

4

,

1

0

N

i

o

s

e

n

t

r

e

8

y

1

2

a

o

s

q

u

e

n

o

a

s

i

s

t

e

n

a

l

a

e

s

c

u

e

l

a

4

N

i

o

s

e

n

t

r

e

1

3

y

1

5

a

o

s

q

u

e

t

r

a

b

a

j

a

n

y

n

o

a

s

i

s

t

e

n

a

l

a

e

s

c

u

e

l

a

3

,

4

P

e

r

s

o

n

a

s

a

n

a

l

f

a

b

e

t

a

s

d

e

1

5

a

o

s

o

m

s

4

J

e

f

a

t

u

r

a

f

e

m

e

n

i

n

a

d

e

l

h

o

g

a

r

4

E

s

c

o

l

a

r

i

d

a

d

d

e

l

j

e

f

e

4

S

i

n

e

s

c

o

l

a

r

i

d

a

d

C

o

n

e

d

u

c

a

c

i

n

b

s

i

c

a

i

n

c

o

m

p

l

e

t

a

E

d

u

c

a

c

i

n

b

s

i

c

a

o

m

s

S

e

g

u

r

i

d

a

d

s

o

c

i

a

l

5

6

.

1

3

.

3

6

2

.

6

8

.

7

1

9

.

4

2

6

.

7

1

0

.

9

3

1

.

6

6

1

.

8

6

.

6

1

1

.

5

5

.

4

2

.

6

5

5

.

3

5

.

7

1

3

.

4

2

4

.

1

1

4

.

6

2

9

.

7

5

8

.

1

1

2

.

2

6

.

8

5

.

1

2

.

4

4

8

.

0

4

.

1

1

1

.

7

2

3

.

7

2

3

.

8

2

5

.

9

5

5

.

8

1

8

.

3

6

.

1

5

.

1

2

.

8

4

0

.

7

3

.

3

9

.

6

1

8

.

0

2

2

.

4

1

9

.

7

5

7

.

4

2

2

.

9

1

0

.

0

6

.

0

3

.

2

5

7

.

5

8

.

1

1

6

.

4

2

2

.

5

1

0

.

5

2

8

.

0

6

2

.

5

9

.

5

1

4

.

6

5

.

2

2

.

6

5

0

.

3

5

.

5

1

3

.

7

2

1

.

0

1

5

.

9

2

5

.

3

5

9

.

3

1

5

.

4

1

5

.

4

5

.

1

2

.

3

4

3

.

7

3

.

8

1

0

.

8

2

0

.

7

2

1

.

8

2

1

.

9

5

6

.

7

2

1

.

4

1

0

.

4

5

.

0

2

.

6

3

8

.

2

3

.

1

8

.

9

1

6

.

0

2

2

.

1

1

7

.

8

5

6

.

5

2

5

.

7

1

3

.

8

5

.

6

2

.

8

4

9

.

1

6

.

8

1

6

.

4

1

7

.

1

1

1

.

2

2

3

.

4

6

2

.

9

1

3

.

6

2

2

.

7

4

.

9

2

.

3

4

0

.

5

4

.

6

1

2

.

2

1

5

.

8

1

6

.

0

2

0

.

1

5

7

.

2

2

2

.

7

1

9

.

2

4

.

7

2

.

1

3

4

.

7

2

.

7

1

0

.

7

1

4

.

7

2

2

.

9

1

6

.

7

5

4

.

0

2

9

.

2

1

9

.

0

4

.

7

2

.

3

3

2

.

3

2

.

6

8

.

5

1

2

.

2

2

2

.

6

1

4

.

8

5

3

.

3

3

1

.

8

2

3

.

8

4

.

0

1

.

7

2

3

.

6

1

.

7

8

.

2

5

.

7

1

7

.

3

9

.

4

4

3

.

7

4

7

.

0

5

0

.

4

3

.

6

1

.

3

1

6

.

9

1

.

0

6

.

6

4

.

4

2

1

.

0

6

.

7

3

7

.

7

5

5

.

6

4

9

.

4

3

.

5

1

.

2

1

6

.

1

0

.

9

6

.

4

4

.

5

2

6

.

3

6

.

2

3

7

.

0

5

6

.

8

4

3

.

2

3

.

5

1

.

2

1

5

.

8

1

.

3

4

.

8

3

.

9

2

6

.

5

5

.

9

3

7

.

3

5

6

.

8

5

6

.

7

C

a

r

a

c

t

e

r

s

t

i

c

a

s

y

e

q

u

i

p

a

m

i

e

n

t

o

d

e

l

a

v

i

v

i

e

n

d

a

8

n

d

i

c

e

d

e

h

a

c

i

n

a

m

i

e

n

t

o

6

V

i

v

i

e

n

d

a

s

c

o

n

p

i

s

o

d

e

t

i

e

r

r

a

4

V

i

v

i

e

n

d

a

s

s

i

n

e

n

e

r

g

a

e

l

c

t

r

i

c

a

4

V

i

v

i

e

n

d

a

s

q

u

e

n

o

c

u

e

n

t

a

n

c

o

n

a

g

u

a

e

n

t

u

b

a

d

a

4

R

e

f

r

i

g

e

r

a

d

o

r

4

L

a

v

a

d

o

r

a

4

T

e

l

f

o

n

o

4

,

9

4

.

0

4

6

.

3

1

9

.

8

4

4

.

3

1

9

.

4

1

1

.

1

1

.

8

3

.

3

3

3

.

0

7

.

6

3

2

.

6

3

4

.

1

1

8

.

5

5

.

9

2

.

2

2

6

.

6

4

.

3

2

5

.

1

4

8

.

9

2

8

.

5

1

7

.

6

2

.

1

2

1

.

0

3

.

5

2

5

.

6

5

5

.

7

2

1

.

8

1

7

.

7

3

.

8

3

8

.

7

1

6

.

3

3

8

.

6

2

4

.

6

1

3

.

4

3

.

1

3

.

0

2

8

.

2

6

.

0

2

7

.

7

4

1

.

8

2

3

.

6

1

0

.

2

2

.

1

2

3

.

3

3

.

1

2

2

.

4

5

4

.

7

3

4

.

8

2

0

.

4

2

.

0

1

7

.

7

2

.

8

2

2

.

7

6

0

.

5

2

6

.

0

2

0

.

7

3

.

2

2

7

.

6

1

1

.

6

2

9

.

7

3

8

.

3

2

2

.

0

6

.

1

2

.

6

1

8

.

7

3

.

9

2

0

.

8

5

6

.

6

3

4

.

9

1

8

.

0

1

.

9

1

5

.

6

1

.

9

1

6

.

6

6

6

.

4

4

8

.

1

2

9

.

5

1

.

8

1

1

.

8

2

.

0

1

7

.

7

7

0

.

8

3

4

.

0

2

8

.

2

1

.

6

6

.

4

2

.

4

9

.

6

7

7

.

9

5

4

.

4

3

8

.

5

1

.

2

2

.

1

0

.

4

5

.

6

8

9

.

7

6

9

.

4

5

8

.

4

1

.

0

2

.

5

0

.

3

6

.

1

8

9

.

9

7

5

.

7

6

4

.

2

1

.

0

2

.

4

0

.

5

6

.

9

9

0

.

9

6

3

.

6

6

0

.

6

I

n

g

r

e

s

o

s

7

I

n

g

r

e

s

o

m

e

n

s

u

a

l

p

e

r

c

p

i

t

a

1

G

a

s

t

o

m

e

n

s

u

a

l

p

e

r

c

p

i

t

a

e

n

a

l

i

m

e

n

t

o

s

y

b

e

b

i

d

a

s

n

o

a

l

c

o

h

l

i

c

a

s

1

5

2

6

3

8

3

4

9

8

3

4

5

5

0

6

4

3

0

5

5

6

4

4

9

6

3

3

4

2

3

6

0

4

3

7

9

2

0

.

4

4

5

2

6

6

9

4

7

5

9

5

5

5

2

4

9

1

0

4

7

1

9

8

0

5

3

8

1

,

0

1

6

5

5

8

5

,

0

2

3

1

,

2

4

9

4

,

9

6

8

1

,

0

8

2

4

,

8

5

9

1

,

1

2

0

5

,

1

8

3

1

,

1

4

2

1

P

r

o

m

e

d

i

o

.

2

n

d

i

c

e

d

e

d

e

p

e

n

d

e

n

c

i

a

e

c

o

n

m

i

c

a

:

p

r

o

m

e

d

i

o

d

e

p

e

r

s

o

n

a

s

q

u

e

n

o

t

r

a

b

a

j

a

n

p

o

r

c

a

d

a

t

r

a

b

a

j

a

d

o

r

.

3

P

a

r

a

e

s

t

e

d

a

t

o

s

e

c

o

n

s

i

d

e

r

a

l

a

p

o

b

l

a

c

i

n

e

c

o

n

m

i

c

a

m

e

n

t

e

a

c

t

i

v

a

d

e

1

3

a

1

5

a

o

s

d

e

e

d

a

d

(

P

E

A

)

.

4

P

o

r

c

e

n

t

a

j

e

.

5

P

o

r

c

e

n

t

a

j

e

d

e

l

a

p

o

b

l

a

c

i

n

o

c

u

p

a

d

a

q

u

e

r

e

c

i

b

e

c

o

m

o

p

a

r

t

e

d

e

s

u

s

p

r

e

s

t

a

c

i

o

n

e

s

l

a

b

o

r

a

l

e

s

s

e

r

v

i

c

i

o

s

m

d

i

c

o

s

.

6

n

d

i

c

e

d

e

h

a

c

i

n

a

m

i

e

n

t

o

:

p

r

o

m

e

d

i

o

d

e

p

e

r

s

o

n

a

s

p

o

r

c

u

a

r

t

o

.

7

C

i

f

r

a

s

e

n

p

e

s

o

s

d

e

a

g

o

s

t

o

d

e

2

0

0

8

.

8

E

l

c

l

c

u

l

o

s

e

h

i

z

o

a

s

i

g

n

a

n

d

o

l

a

s

c

a

r

a

c

t

e

r

s

t

i

c

a

s

d

e

l

a

v

i

v

i

e

n

d

a

a

t

o

d

o

s

l

o

s

h

o

g

a

r

e

s

d

e

l

a

m

i

s

m

a

.

9

E

n

l

o

s

d

a

t

o

s

d

e

2

0

0

6

y

2

0

0

8

s

e

c

o

n

s

i

d

e

r

a

e

l

s

e

r

v

i

c

i

o

e

n

l

n

e

a

t

e

l

e

f

n

i

c

a

,

d

e

b

i

d

o

a

l

a

c

o

m

p

a

r

a

b

i

l

i

d

a

d

e

n

e

l

t

i

e

m

p

o

.

1

0

S

e

u

t

i

l

i

z

a

l

a

v

a

r

i

a

b

l

e

d

e

a

o

s

d

e

e

s

c

o

l

a

r

i

d

a

d

y

s

e

c

o

n

s

i

d

e

r

a

a

l

a

p

o

b

l

a

c

i

n

d

e

1

5

a

o

s

O

m

s

s

i

n

e

s

c

o

l

a

r

i

d

a

d

O

c

o

n

p

r

i

m

a

r

i

a

c

o

m

p

l

e

t

a

N

o

t

a

s

:

e

n

l

o

s

c

l

c

u

l

o

s

r

e

l

a

c

i

o

n

a

d

o

s

c

o

n

l

a

s

p

e

r

s

o

n

a

s

s

l

o

s

e

c

o

n

s

i

d

e

r

a

l

a

p

o

b

l

a

c

i

n

o

b

j

e

t

o

.

F

u

e

n

t

e

:

e

s

t

i

m

a

c

i

o

n

e

s

d

e

l

C

O

N

E

V

A

L

c

o

n

b

a

s

e

e

n

l

a

s

E

N

I

G

H

1

9

9

2

,

2

0

0

0

,

2

0

0

6

y

2

0

0

8

.

1

8

La pobreza por ingresos

en las entidades y los

municipios de Mxico

2

2

0

2.1. La distribucin espacial de la pobreza por ingresos

Aunque el captulo anterior brinda un primer panorama sobre la evolucin de la pobreza por ingresos en Mxico

en los ltimos aos, no da cuenta sobre cmo ha sido esta evolucin en los diferentes niveles de desagregacin

geogrca. En este sentido, y en cumplimiento con las disposiciones de la LGDS, el CONEVAL aplic una meto-

dologa (Elbers et al., 2005)

9

para obtener estimaciones de pobreza por ingresos que permitieran ubicar geogr-

camente la distribucin de los individuos en situacin de pobreza a escala estatal y municipal en 2000 y 2005.

En nuestro pas, la principal fuente de informacin para obtener estimaciones de pobreza alimentaria, de

capacidades y de patrimonio para las zonas urbanas, rurales y para el mbito nacional es la Encuesta

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH); no obstante, esta ltima no est diseada para gene-

rar estimaciones estatales o con un nivel de desagregacin geogrco mayor.

10

Ante el inters y la necesidad

de crear indicadores de bienestar o desigualdad social a niveles desagregados geogrcamente, el CONEVAL

emprendi un programa de investigacin a n de disponer de estimaciones de pobreza en los rdenes estatal

y municipal, las cuales hacen uso de la informacin contenida en el XII Censo de Poblacin y Vivienda 2000

y el II Conteo de Poblacin y Vivienda 2005. De esta forma, es posible disponer de uno de los retratos sobre

pobreza por ingresos ms detallados que se han presentado hasta el momento en Mxico.

En este captulo se exponen los resultados obtenidos sobre la distribucin de la pobreza por ingresos en el

pas, en dos momentos en el tiempo: 2000 y 2005, de tal manera que se pueda tener una visin de mediano

plazo acerca de la evolucin de este fenmeno. Esta informacin pretende ser un elemento de anlisis e in-

vestigacin para la sociedad en general: las diferentes organizaciones de la sociedad civil podrn utilizarla

en la denicin de sus objetivos y zonas de intervencin, as como para articularse con otros sectores de la

sociedad; los investigadores sociales podrn identicar geogrcamente las condiciones de vida de la pobla-

cin y realizar el seguimiento correspondiente; los estudiantes y el pblico en general, interesados en temas de

desarrollo social, contarn con datos mucho ms especcos acerca de la poblacin en situacin de pobreza

por ingresos; y en especial, los encargados del diseo y la ejecucin de las polticas pblicas contarn con in-

formacin que coadyuve a planicar acciones y programas de desarrollo social, as como facilitar y fomentar

el anlisis sobre las desigualdades regionales que presenta el pas, las relaciones entre pobreza rural y urbana,

y las distancias entre ellas en materia de desarrollo y bienestar. As, el CONEVAL cumple con el propsito de

ofrecer informacin con caractersticas medibles y evaluables, que hayan sido resultado de anlisis rigurosos

tcnicamente, para que los usuarios de ella puedan supervisar los xitos o fracasos en cuanto a pobreza, y

tengan conocimiento de los ltimos avances en el tema.

2.2. Incidencia de la pobreza por ingresos 2005

2.2.1. Incidencia de la pobreza por ingresos a nivel estatal, 2005

Cuando el anlisis de la incidencia de la pobreza por ingresos es hecho espacialmente y en el mbito estatal,

en lugar de analizar slo las cifras a escala nacional, es posible apreciar que existen importantes contrastes

entre distintas regiones del pas. En el mapa 2.1 se observa que las tres entidades federativas que concentra-

ban la mayor proporcin de su poblacin en situacin de pobreza alimentaria en 2005 eran Chiapas, Guerre-

ro y Oaxaca. De forma contraria, los estados con una menor proporcin de personas en situacin de pobreza

alimentaria estaban ubicados, en su mayora, al norte del pas: Baja California, Nuevo Len y Baja California

Sur resultaron los de menor incidencia.

En 16 entidades federativas del pas, la incidencia de la pobreza alimentaria afectaba a menos de 15 por

ciento de la poblacin. La entidad con mayor incidencia de pobreza alimentaria era Chiapas, donde 47.0

por ciento de la poblacin se encontraba en dicha situacin, y la de menor incidencia era Baja California,

con 1.3 por ciento. En general, mientras la regin norte mostraba niveles ms homogneos en la distribucin

de pobreza, el sur revelaba una gran heterogeneidad: por un lado, existan entidades en una situacin de

altsima gravedad, con niveles mayores de 35 por ciento, y por el otro, la gran mayora presentaba una inci-

dencia menor de 25 por ciento.

9

Una descripcin esquemtica de la metodologa puede consultarse en el anexo B, y la concepcin tcnica en el artculo original de Elbers et al. (2003).

10

Con la excepcin de algunas entidades federativas cuyos gobiernos absorben el costo de una sobremuestra de la encuesta.

2

1

Cuando se trataba de incidencia de la pobreza de capacidades,

11

el panorama nacional cambiaba ligera-

mente, pues al incorporar el nivel de ingresos requeridos para satisfacer las necesidades de salud y educa-

cin, aun empleando para ello todos los recursos del hogar, la incidencia de la pobreza por ingresos en la

regin del norte comenzaba a agravarse. No obstante, la regin del sur-sureste continuaba con los mayores

niveles y heterogeneidad en la incidencia de la pobreza por ingresos. En trminos generales, la incidencia en

pobreza de capacidades tena una distribucin espacial similar a la pobreza alimentaria, pero con mayores

niveles de intensidad.

En cuanto a la pobreza de patrimonio, que adems de incluir el gasto en alimentacin, salud y educacin,

incorpora los gastos necesarios en vivienda, transporte y vestido, la incidencia de la pobreza se agrava. En

el mapa 2.2 se observa que slo ocho estados registraban niveles de incidencia menores de 40 por ciento y,

entre ellos, nicamente Baja California y Baja California Sur tenan niveles inferiores de 10 por ciento.

Los cambios ms importantes en la pobreza de patrimonio respecto de la pobreza de capacidades los presen-

taban los estados de Mxico, con un aumento de 27.5 puntos porcentuales de incidencia, y Aguascalientes y

Tamaulipas, ambos con un incremento de 27.4 puntos porcentuales. Es interesante notar que tanto el Estado

de Mxico como Aguascalientes se mantuvieron por debajo de la media nacional en pobreza alimentaria y

de capacidades, pero en pobreza de patrimonio tuvieron incidencias por arriba del promedio del pas. Por su

parte, Tamaulipas fue una de las entidades del norte con los menores niveles de pobreza alimentaria y de ca-

pacidades, por lo que se esperaba que hubiera mantenido la tendencia en cuanto a pobreza de patrimonio;

no obstante, se ubica entre los estados de niveles medios.

A manera de recapitulacin, vale la pena sealar que en los tres niveles de pobreza analizados el estado de Baja

California present las menores incidencias de pobreza por ingresos, mientras que en Chiapas, Guerrero y Oaxaca

en ese orden la pobreza fue ms prevalente. Esta informacin es relevante para los encargados de la ejecucin

11

El mapa de la incidencia estatal de la poblacin en situacin de pobreza de capacidades 2005 se presenta en los anexos.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el II Conteo de Poblacin y Vivienda 2005 y la ENIGH 2005.

Rangos

(0% - 15%) 16

(15% - 25%) 8

(25% - 35%) 5

(35% - 45%) 2

(45% - 55%) 1

Mapa 2.1 Incidencia estatal de la poblacin en situacin de pobreza alimentaria. Mxico, 2005

Total de

Entidades

2

2

de programas de desarrollo social en Mxico, puesto que brinda una descripcin detallada, y consistente con

otros estudios,

12

de las zonas de mayor y menor incidencia de la pobreza por ingresos en todos sus niveles.

12

Por ejemplo, los estudios realizados por el CONAPO (2006) y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2008).

2.2.2. Incidencia de la pobreza por ingresos en los municipios de Mxico, 2005

La metodologa de estimacin empleada para el clculo de los niveles de pobreza en las entidades federa-

tivas presentados en la seccin anterior, permite tambin calcular la pobreza de ingresos a nivel municipal

para 2005. Esta desagregacin de la informacin hace posible un diagnstico ms detallado de la situacin

del pas en este aspecto.

La mayor incidencia municipal de la poblacin en situacin de pobreza por ingresos, en cualquiera de sus tres

niveles, puede ser concentrada en cuatro regiones del pas: al occidente, al oriente, al sur y al sureste, como es

fcil de apreciar en los mapas 2.3 y 2.4 (un anlisis ms detallado de dicha agrupacin por zonas se incluir

en el captulo 4). A diferencia de los mapas por entidades federativas, en este caso la incidencia de la pobreza,

en sus tres niveles, presenta mayor heterogeneidad a lo largo del pas. En cuanto a la pobreza alimentaria, dos

terceras partes del total de municipios presentan incidencias menores de 40 por ciento de su poblacin y en 12

la pobreza afecta a ms de 80 por ciento de las personas. No obstante, en relacin con la pobreza de patrimo-

nio, las proporciones se invierten: son 29 los municipios con incidencia menor de 20 por ciento, en contraste con

57 por ciento de los municipios donde la pobreza de patrimonio afecta a ms de 60 por ciento de la poblacin.

En este contexto, San Lorenzo Texmelucan, en Oaxaca, es el municipio que presenta el mayor porcentaje de su

poblacin en situacin de pobreza de patrimonio, con 96.8 por ciento de sus habitantes con un ingreso inferior

al valor de la lnea de pobreza. Le siguen San Juan Cancuc, con 96.6 por ciento, Chanal y Santiago El Pinar, con

96.5 por ciento, todos en Chiapas, as como Chichiquila, en Puebla, con 96.3 por ciento. Por otro lado, los muni-

cipios con menor porcentaje de poblacin en pobreza de patrimonio se ubican en el estado de Chihuahua y

son: Gmez Faras, con 1.0 por ciento de personas; Ignacio Zaragoza, con 1.7; Bachniva, con 2.1; Namiquipa,