Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Valdaliso y López. Tema 4 - Organized

Valdaliso y López. Tema 4 - Organized

Cargado por

natalia0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

23 vistas45 páginasTítulo original

Valdaliso y López. Tema 4_organized

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

23 vistas45 páginasValdaliso y López. Tema 4 - Organized

Valdaliso y López. Tema 4 - Organized

Cargado por

nataliaCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 45

Tema 4. LA REVOLUCION INDUSTRIAL

(C. 1760-C. 1860) (D):

EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS

Y EL MUNDO DEL TRABAJO

1

Suman: 4:1. Naclmento y desarrollo del sistema fabri: mercado, tonologt, estructras sociales ¥ omeni=nti del trae

bajor 42, Un nuovo marco insitacional (libertad para los factores de produccién). 4.3. Yas eriprest ef murido de [0s ne

part gant ta Revlucton ids gutre la fail el contrat a. Lasorigenes sociales Formacién de los en

a rcriog 5. Los orgenesy la formacion de yeentes,empleados, contables. 4.6. Lx formacién de Ja clase obrera y las

relaciones entre trabajadores y empresarios.

; eH] individuo ha ido sustituyendo constantemente a fa familia como Is

Unidad social del derecho civil. El progreso ha sido més 0 menos répido,

ho igual: y existen todavia sociedades donde ... no se nota la decadencia

de lnantigua organizacién... Nos es fécil ver cudl es el Iazo que reempla

(a poco a poco las formas de ceciprocidad de derechos y deberes naci-

Toe de la familia: el contrato, Partiendo .. de un estado social en que to-

{as las relaciones de lag personas se resumen en relaciones de familias,

‘Vemos que se marcha constantemente hacia un orden social en que todas

‘Stes relaciones nacen de la voluntad libre de los individuos. En ts Euro-

fa occidental, el progreso hecho en este sentido ha sido considerable.»

Henty S. Maine (1861)

suc el progreso material entre 1750 y 1850 vino de la mano de Ia iniciat

ae Syikdividual .. En condiciones de laissez-faire aumenta el beneficio det

ndividuo que, por habilidad o por buena fortuna, se halla con sus recurs.

sos productivos en el lugar correcto y en el tiempo apropiado.»

Sohn M. Keynes (1926)

A diferencia de lo que habfa ocurrido en siglos anteriores, el crecl-

miento de la poblacién y la economia eft el siglo xvi no se detuvo,

sino que prosiguié durante el siglo xx a un ritmo cada ver més

acelerado, nunea aleanzado anteriormente. Existe un acuerdo més

‘0 menos generalizado para agrupar bajo el concepto de Revolu-

cién Industrial las transformaciones demogréficas, econémicas ¢

icionales que se inician en Gran Bretafia a mediados del siglo =

sett y en Ja siguiente centuria se difunden por extensas zonas del

INDUSTRIAL (C,

1760-c. 1860) (1)

continente europeo y América del Norte (y en etapas posteriores

por zonas de América Central y del Sur, Asia y Oceania). Resulta

imposible describir aquf con detalle todos los cambios que la Re~

volucién industrial trajo consigo, pero si la naturaleza de las fami-

Tias, el trabajo, Ia sociedad y el propio Estado experimenté cam-

bios considerables, es evidente que las empresas, los emnpresarios y

los trabajadores tambien se vieron afectados. Quizés el elemento

més destacable respecto al periodo anterior es que la extensién del

capitalismo y sus «reglas del juego» realzaron el papel del empre-

sario como coordinador del proceso productivo, y de la empresa

privada como modelo organizativo, a costa por ejemplo de siste-

mas productivos cooperativos o comunales, o de la légica mercan-

tilista de las antiguas monarquias absolutas. El creviente protago-

nismo de los empresarios durante fa Revolucién industrial no se

debe a un cambio en el «espiritu empresariala, a que-los empresa-

tios fueran més dinémicos o tuvieran una mayor propensién a

afrontar riesgos. La razén hay que buscarla en fa ampliacién de las

oportunidades de negocio derivadas de un crecimiento de los mer-

cados y tun cambio teenuldgico, en un marco institucional favora-

ble a la iniciativa individual y a ka propiedad privada,

4.1. NACIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISREMA FABRIL:

MERCADO, TECNOLOGIA, ESTRUCTURAS SOCIALES

‘Y¥ ORGANIZACION DEL TRABAJO

Durante mucho tiempo Revolucién industrial y sistema fabril han

ido fendSmenosestrechamente asociados, cuando no coteeptos in-

tercambiables, La fbrica representaba una forma radicalmente

nueva de organizar la produccién de bienes manufacturados: era

n establecimiento donde se concentraba la mano de obra, organi-

ada sobre la base de una division del trabajo, donde el: proceso

productivo esté mecanizado con maquinaria accionada por fuentes

de energfano atilmaf; todo ello bajo la autoridad de un empresario.

Algunos de.esos'prinéipios, la concentracién de la mano de obra, la

divisién del trabajo, incluso el empleo de fuentes de energia no ani-

mal, se cnéuentran’en algunas manufacturas centralizadas. Sin

embargo, la inniovacién radical de la fabrica fue fa mecanizacién

completa del proceso productivo y su transformacién en un flujo

continuo (jlow production), frente a la produccién en lotes (batch

production) de los talleres 6 las manufacturas anteriores. La pro-

duceién continua sighificaba una disposicién de la planta y la ma-

MACIMIENTO ¥ DESARROLLO DEL SISTEMA FABRIL 179

quinaria para procesar el producto a través de una secuencia de

Speraciones especializadas, el empleo de maguinaria semiautorns-

tica (luego automatica) por mano de obra ‘seiicualificada (mujeres:

y nifios) dirigida por un grupo reducido de trabajadores cualifica-

dos: y la produccién en grandes cantidades de bienes estandariza~

ddos a un bajo coste unitario,' La combinaciGn de la divisién del tra-

bajo, el empleo de nuevas tecnologfas y el proceso continuo se

traducirfan en una muy superior eficiencia productiva del sistema

fabril, lo que le permitié desplazar a sistemas productivos prein-

dustriales como la manufactura centralizada, el taller artesanal ola

industria doméstica. El empresario y las méquinas se convertfan en

los héroes de una auténtica ruptura en el proceso de evolucién eco-

némica (véase rectiadro 4.1).

Indudablemente, cl sistema fabril suponta una serie de venta

jas diffgilmente degdenables. La centralizacién de la produccién

fen tin vspacio determinado significaba que el empresario ahorra-

ba costes de transporte y, a través de un control mas estricto de la

mano de obra, reducia el fraude y ejerefa un mayor control de ca-

lidad sobre el producto, eliminando ast algunos de los problemas

mnds graves de la industvia a domicilio; también reforz6 el controt

del empresario sobre los recursos y los medios de producci6n y so-

bre los conocimientos asociados al proceso productive.” La di

sign del trabajo increment6 la destreza de los trabajagores, ahorr6

capital fisico y humano e inventarios y trajo consigo un aumento

de la productividad y la produccién. Por otro lado, resulta impo-

ble no tener en cuenta los incremeritos espectaculares de pro-

ductividad derivados de la mecanizacién y las sensibles econo~

fas de escala que trajo consigo (las méquinas de hilar algodén de

{tincipios del deceniorde 1790 qultiplicaron por 50 la product!

fad de la hilatura manual; aurment6 la producci6n y la calidad del

hilo y disminuy6 su coste).* Por el contrario, la fabrica exigia una

inversién de capital fijo més elevada, sus mayores costes fijos la

hacfan poco flexible para adaptarse a las fluctuacioneés de la de-

‘manda y se vela obligada a pagar unos salarios més altos.?

Reeuadro 4.1. Los origenes de la fabric: ssuperioridad técnolégi-

ca, eficlencia organizativn, explotacién capltalista?

18) Las visiones heroicas (de la tecnologia y el empresario)

Las primerasexplicaciones dela transicién de sistema doméstico al fa-

bri sefiataron que la Fabrica permitta, |) poner en prictica un sistema de

1 La definicién procede de Chapman

(1gt4), Véase también To indicado en et

ema 2

2 Landes (1986); Maynusson (1990, Pe

206; Magnusson y Marklund (1994). pp-

310.312,

3. Leljunlutvud (1988), pp. 208-211.

4 Chapman (1987), p20.

5 Jones (1994), pp. 43-44,

180 La REVOLUCION INDUSTRIAL (c, 1760-¢. 1860) (1)

division del trabajo que traia consigo ahorros importantes en el proceso

productivo, y 2) en la medida que la divisida del trabajo habia hecho mas

sencillas las operaciones realizadas por los trabajadores, habrfa permitido

introducit méquinas que ahorrasen mano de obra e inerementasen la pro-

duccién. Esa serfa la explicacin de A. Smith y, con ligeras diferencias, la

de C. Marx, que contemplaban la introduecién de maquinaria moderna

como el resultado de un proceso previo de divisién del trabajo (Lefjonhut-

vud, 1986, 215). La mayor parte de los estudios posteriores tendieron a

aventuarla importancia del segundo de los faciores ¢, implicitamente, are-

ducirla del primero de ellos. Toynbee sefialaba en 1884 que ela sustitucién

del sistema daméstico por la fibrica [era] la consecuencia de los descubri-l

tmiontos mecénicos dela épocas (Toynbee, 1969, 90). Uns aos mis tarde,

Usher sefialaba que fa introduccién de maquinaria «forzé en ttima ins-

taneia al trabajador a aceptarla diseiplina de la fabrica» (Usher 1920, 350).

Pero sin duda el mayor responsable de esta visién heroica de la Revolucion

industrial es D, S, Landes, Para este autor, formado con Usher y Schumpe-

ler, las nuevas tecnologfas y los empresarios innovadores dispuestos

aplicarlas constituyeron ef motor del cambio (Landes, 1979, 56:58): «lo

que hizo triunfar a la f4briea .. no fue el deseo sino el misculo; las maqui-

fas y los motores. No tenemos fabricas hasta que éstos estuvieron disponi-

bles, porque nada menos habrfa superudo fa ventaja en costes de la mant-

factura dispersas (Landes, 1986, 606-607), Esta visién concordaba con una

interpretacién general de fa Revoluctén industrial como un fenémeno de

ruptura con cl pasado, Esta perspectiva lineal fue mantenida por ta litera-

ura sobre protoindustrializacién, aunque su interprotacién de la Revolu-

cl6n industrial fuera mucho més gradual y menos «revolucionaria» que la

de los autores anteriores (véase recwdro 3.4).

b)_Latecnologia cuestionada: ¢relaciones de poder o eficiencia organizativa?

S. Marglin seftalé que las ffibricas no fueron introducidas porque fue~

ran tecnoldgicamente superiores a los modos organizativos preindustria-

les, sino porque aseguraban al empresario, en palabras del autor, «una

poreién mayor del pastel a expensas del trabajadore. De acuerdo con

Marglin, la divisién del trabajo, caracteristiva del sistema fabril, pero ya.

iniciada en el putting-our system, conferfa al empresario un papel esencial

en el proceso productivo, un papel que no tenfa bajo los sistemas artesa-

nates primitivos; la fabrica simbolizaba esa sustitucién del control del

Proceso productivo de los trabajadores a los empresarios, En definitiva,

que la funcién social del «control jerérquico de la producciéne no serfa la

eliciencia técnica, sino la acumulacién de capital (Marglin, 1974, 62).

La visién de Marglin tuvo el mérito de resaltar algunos aspectos hasta en-

vob,

NACIMIENTO ¥ DESARROLLO DEL SISTEMA FABRIL

tonces no demasiado considerados en el andlisis de la transictn del put-

ting-out system al sistema fabril, de manera particular el controt de Ia

mano de obra. Sin embargo, miaimiz6 el papel desempetado por los em-

presarios, las ganancias derivadas de Ia division del trabajo y tambicn el

impacto de la fabrica moderna y, sobre todo, de las nuevas tecnologias

ahorradaras de mano de obra que fueron tas que verdaderamente arreba

taron a los trabajadores el control del proceso de trabajo. Ademés, plan-

tear como alternativas contraguestas control y eficiencia es sin duda e

gerado,(Landes, 1986; Berg, 1991, 182-183; Magnusson, 199t, 203-204),

©. Williamson (1980) coincids con Marglin al sefialar otros factores

distintos a los t2enolégicos para explicar e origen de la fébrica moderna.

Pero su explicacién hace hincapié en la superior eficiencia organizativa

del modelo fabiil, Para Williamson, la fabrica era el sistema nvis eficien-

tq de produccién de todos ios posibles porque permitia redicir costes de

transporte, ahorrar capital circulante acumulado en existencias, eliminar

el froude en materias primas, asignar de forma més eficiente los trabajos

1 responder de forma mas flexible a fos eambios en la moda y la deman-

da, Por todo ello y, ceteris paribus, los empresarios optarian por el sistema

organizativo més eficiente (Williamson, 1980, 11-30), En Ia medida que el

andlisis de Williamson situaba al putting-on system por detrés de la fie

brica pero por delante de los sistemas artesanales, presentaba una visiin

unilineal del desarrollo muy similar a la de Marx 0 los historiadores de la

protoindustria (Berg, 1987, 96). En relacién a la actitudl de los trabajado-

res ante unas condiciones de trabajo radicalmente distintas, Williamson,

apoySndose en estudios sobre la puesta en marcha de cadenas de monta-

je on Estados Unidos, indica que estarfan dispuestos a cambiar condicio-

nes de trabajo por una mayor remuneracién, lo cual era sin duda posible

bajo el sistema fabril dada su mayor-eficiencia.y-productividad (\

son, 1980, 34-35).

Bis cierto que el sistema fabril giertamesite ahorraba costes de tran-

saceién respecto ala industria doméstica, pero esa consideracién no fue la

,

dustria de la confeccién, la fabricacién de armas, relojes, cuchillos

‘ y otros productos,

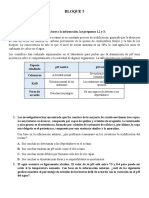

Cuadro 4.1, La organizacién deta industria briténica (c. 1840)*

Industrias Atesmal tesa Fibrica

Textil

‘Algodén

Lino y edftame

Seda’ =

Lana (estarmbee)

{Lana (panto)

Merl

terra

Consiruccionesmiecnicas

Boones y tas

Relea

rma

{Cuchi y cubiertos

Gave

‘anelaa yendenaa

eras ylaves

Confecctin

Cintas

Caleotorta

‘Sombreras

Guanes =

Vestinenta

t

Bneajes i

su: Jones (1982), p. 135. ae aie

ilmero Indica el orden de importancia dé cada uno de Tos sister

2

2

2

3

2

2

2

2

3

dtactivos.

NACIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA EAMRIL 133

Dentro de la industria textil, el proceso no fue igual en todas

Jas fibras y todas las fases: en ef Lancashire, donde la mecaniza~

ion del hilado se inicia en'el decenio de 1770, el triunfo de la te-

jedurfa mecanizada y fabril en el algodén no.se complet hasta

principios de los afios 1860, En el caso de la lana la mecanizacién

comienza més tarde, en parte por problemas técnicos. La Revolu-

cién industrial cre6, en palabras de Samuel, «todo un nuevo mun-

do de oficios intensivos en trabajo» en las industrias de la confec-

cidn, la fabricacién de artfculos metdlicos y maquinaria. En las

industrias metélicas, la difusién del sistema fabril y la mecaniza-

cién se produjo antes en las fases de primera transformacién de la

materia prima (siderurgia y algunas ramas metdlicas), pero en

otras ramas como las construcciones mecinicas, la mecanizacién

apenas progres® y la. perjcia del trabajador siguié siendo funda-

mental; aunque la produccién tendié a concentrarse en grandes es-

tablecimientos.:En el resto de los sectores de esta agrupacién, don-

de el,progreso tecnolégico también fue limitado, el taller artesanal

0 laproduccién a domicilio mantuvieron su primacfa, En las ciu-

dades inglesas de Leeds, Sheffield y Birmingham, un niimero redu-

cide de grandes fabricas coexistié con una multitud de pequefios

talleres 0 con la produccién a domicilio, en muchos casos relacio-

nados entre sf a través de la subcontratacién horizontal o vertical.

En otros sectores no Incluidos en el cuadro 4.1, Ja mecanizaci6n

apenas se inicié, En la minerfa del carb6n, la introduccisn del va-

por mejoré la ventilacién de las galerias, pero la explotacién sigui6

residiendo en el trabajo manual, La industria de la construcci6n,

como la minerfa, también era intengiva en trabajo, al igual que la de

fabricacién de materiales de construccién. También la industria del

vidrio o la cerdmica, Ia industria del-cuero-y-del.calzado.o ta. de Ja

madera siguieron basindose en la destreza y habilidad de los arie-

sanos durante este perfodo. En las industrias alimentarias, la me-

canizacién en esta etapa fue pricticamente inexistente.* i

La diversidad de modelos organizativos y de tecnologfas'emplea-

das era todavia mucho més acentuada en los paises seguidores y

no sélo dependia de la industria, sino que a veces existfa dentro de

tin mismo sector industrial, La casufstica a nivel sectorial y regio-

nal, el epluralismo industrials (D. Woronoff), ha sido, por. tanto

enorme. En lineas generales, Ia Revolucién industrial impulsé la

produccién artesanal y la industria a domicilio, al menos en las

primeras etapas. En la industria algodonera de Francia, Alemania,

Cataluna, Suiza, el Piamontey la Lombardia, pero también en Mé-

xico, la mecanizacién de la hilatura expandié la industria a domi-

6 Samuel (1977), "Berg (1987 y 199M),

Cookson (1997), Walioa (1989), Hudson

(1989 1993), Llojd-Jones y Lewis

(1988), cop. 3.

+

184 LA RevoLUCION INDUSTRIAL (C, 1760-¢, 1860) (0

7) De manera general, Berg (1994). p.

129: y Magnusson (1994), pp. 5-6, Sobre

Francia, Woronoft (1994), pp. 216-24,

Honeyman y Goodman (1985), Cayed

(1988), pp. III-I17, Deyon (1996), pp.

48-46, y Terrier (1996ay; sobre Aleut

Ogilvie (1996a); sobre Cataluas, Sunches

(1998) y Roses (1997): sobre tat, Ci

fagna (1982), pp. 292.293, y Bellon

(1990): sobre’ Suiza, Beryicr {1983 p.

209, y Vevrasat (1997), p. 189; sobre M

eo, Grenso (1984), pp, 16-20, y G

Ojeda (1985), pp, 26227,

8 Specker (1996) y Gu

viidn yeners

(1996), Una

Wen Ray (998),

Magnusson (1998),

‘Bock (1997), Sabel y Zeitlin (1997),

4 Sabel (1990), eap. 2, Se.amton (1983),

bbenaul (1996), Paul Arvae (1976), Verley

(1998), pp. 38-39, Veyrasut (1997). La We

tica de la especisivacién Nexible ne dese

eribe con detalle en ef aparindo 6.1.3;

véwse también el apartado 6.5.2.

10 Berg (1987), pp. 50-51 y 217; (1991),

P. 191; (1994), p. Las dunes’ (1982),

p.135, .

cilio en la tejedurfa y otras faenas.” Los hilados de las fabricas in-

glesas sustituyeron el hilo elaborado manualmente en la India, pero

beneficiaron a los tejedores manuiales, cuyo ntimero aument6 a lo

largo del siglo xtx.* Por toda Europa fos talleres y/o la industria a

domicilio continuaron predominands en la industria de la confec-

cidn, la seda, Ia fabricacidn de armas, relojes y articulos metilicos

En algunas ciudades s-Lyon para la seda, Solingen, Remscheid y

Sheffield para los cuchillos; Birmingham y St, Etienne, oa menor

escala Bibar, para las armas; Filadelfia, Sabadell 0 Tarrasa para la

lana; la regién del Jura para los relojes— la combinacién de un

marco organizativo tradicional con tecnologia moderna dio como

resultado un sistema de «especializaci6n flexible», que las colocé a

la cabeza de sus respectivos sectores industriales a nivel nacional e

incluso internacional.” Por el contrario, en las diversas ramas de la

confeccién, la fabricacién de muebles de pacotilla, juguetes y otros

productos, los talleres y la industria a domicilio conformaban un

sweating system sinénimo de unas pésimas condiciones laborales y

unos salarios de miseria, Por lo tanto, mds que en términos de an-

tagonismo o de sustitucién de unos sistemas organizativos por

otros, resulta mucho mis adecuado interpretar la Revolucién in-

dustrial en términos de diversidad ya menudo complementariedad

entre los diferentes modelos de organizar la produccién.'®

Esa diversidad de tecnologias y sistemas productivos esta inti-

mamente relacionada con et tipo de producto y el tamatio del mer-

cade al que va dicigido, que condicionan la escala, la‘ tecnologia

empledida y el coste medio de produccién, y con las estructuras s0-

ciales ¢ institucionales predominantes. Tomemos,el ejemplo del

textil, un sector donde a mediados del siglo x1x'no existfan pro-

blemas técnicos para mecanizar I produccién al estilo de las fa-

beicas de Lancushire, El modelo fabril, que habia iriunfado en la

“industria algodonera britanica, eta particularmente adecuado

para los tejidos de algodén de calidad media-baja, producidos en

grandes cantidades para un amplio mercado de consumidores in-

teresados sobre todo en su reducido precio. Por el conirario, st

aplicacion a la elaboracién de articulos de mayor calidad, como

sucedié con los tejidos de seda y los pafios de lana, no tuvo tanto

éxito, En ambos casos, el menor tamaiio del mercadoy sus acusae

das fluctuaciones requirieron un sistema de produccién més flexi-

ble, como el representado por fa combinacién de talleres e indus-

tria a domicilio que encontramos en Lyon, Filadelfia, Sabadell o

Tarrasa. Cuando se intenté aplicar el modelo fabril a la industria

sedera, como sucedi6.en Londres, el resultado fre un completo

NACIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA FAURIL 185,

escola

lyon (sed)

Fede tana)

Foewre: pense propia. °

fracayo, En lineas generales, en sectores que contaron con merca-

dos simplios y de crecimiento rapido, la solucién més adoptada

fue él sisterna fabril! donde los mercados fueron més reducidos,

por ejemplo, en productos de calidad para la clase alta, los siste-

mas flexibles tuvieron mds éxito.!!

El mercado y la tecnologia, aun siendo muy importantes, no lo

explican todo. Las nuevas tecnologias de la Revolucién industrial

se difundieron en él Ambito de la distribucién del capital y el po-

der de mercado, las tradiciones sociales regionales, las institucio-

nes y la resistencia de los trabajadores. La pluralidad de estructu-

tas industriales debe ser explicada, no sélo en términos de fuerzas

de mercado, sino'tarabién y sobie todo’ en ‘funciéyy de-las-institu-—

clones y las estructuras sociales predominantes dentro de indus-

tras y regiones concretas. Por ejemplo, en Ia industria textil se ob-

serva una evolucién desde la industria a domicilio hacia el sistema

fabril, o bien hacia el sweating-systemt, direcci6n determinada por

la fuerza de la base socioeconémica tradicional y el crecimiento y

tamano del mercado; en las industrias metalirgicas de Sheffield y

Birmingham se produjo un aumento de las grandes empresas que

empleaban el sisteria fabril, pero también de los pequefios talleres

yy del sweating system.§? Una diversidad de trayectorias regionales,

influidas por la interaccién entre las oportunidades tecnol6gicas,

el mercado, las instituciones y las estructuras sociales, se observa

en la industria cuchillera europea, en fa industria sedera, en la in-

dustria textil norteantericana o en ta xelojera.!? La persistencia de

sistemas productivos tradicionales nd supone negar o cuestionar

Figura 4.1, Las logicas diversas de ta

‘organizaciéa de fa industria textl a mes

dizdos de! siglo ux.

11 Sobte ta sed, wase Coutereas

(1997). De manera general, Berg (1994);

Jones (1994), p. 32: y Magnusson (1994),

6, Incluso dentro Wel algodon, el tipo

de producto condicions la tcnologta yla

crganizactén industrial, vase Roses

(1999), Una explicacién scontemport-

near en un sentido similares la ded. 5,

Mil, véase Mil (1951), pp. 136 ys.

12 Berg (1991), p. 193; y (1994), pp.

136-140.

13 Magnusson (1998); Cortereau (1997)

Seranton (1983 y 19972 y bY Church

(1973) y Veyrassat (1997). Licht (1993).ca-

pltulo 2, gnbidn ha enfatlzado esta diver-

sidad do trayectorias para Estados Uni

dos.

¢

186 LA REVOLUCION INDUSTRIAL (C. 1760-C. 1860) (1)

15. Comin (1998), pp." 109-110 y 113.

120, OBrien (1988) para ef caso inglés,

16H. Maine y otros juristas subrayaron,

que la autonomfa o la preeminencia del

individuo se.ertableci6 antes en el plana

legal que en [a realidad, Véase Maine

(1893). Sobre la Impartancia de la farl=

lia, véanse los apartados 4.3 y 4,4, Sobre

a mafia, véase el reeuadro 3,1,

el carécter revolucionario de los cambios experimentados en la or-

ganizacién de la produccién industrial y, de manera més general,

en el conjunto de la economia y la sociedad."

4.2, UN NUEVO MARCO INSTITUCIONAL (LIBERTAD PARA

LOS FACTORES DE PRODUCCION)

Durante la Revolucién industrial tuvo lugar un proceso de cambio

econémico e institucional que significé la desaparicién de un sis-

tema politico y social de tipo feudal —donde la nobleza terrate-

niente era la clase hegeménica— y la implantacién de un nuevo

orden, mds favorable a los propietarios del capital. Los cam

‘egal régimen politico y juridico, en muchos casos, vinieron a san-

cionar legalmente unas nuevas reglas del juego que ya estaban vi-

gentes en bastantes esferas de la actividad econémica, Estos cam-

bios se iniciaron en Inglaterra en la segunda mitad del siglo xvu,

extendiéndose por el continente entre finales del siglo xvut, cuan-

do estalla la revolucién en Francia, y mediados del siglo xix. Las

Hamadas «revoluciones burguesas» liberalizaron la contratacion

de aquellos factores prodisctivos sometidos todavia a algunas res-

tricciones feudales (la tierra, transformando la propiedad feudal

en propiedad privada, y el trabajo, aboliendo Ia servidumbre y

otras obligaciones), implantaron la libertad de inicfativa empresa:

rial (suprimiendo los gremios y los monopolios de compaifas p

vilegiadas), iniciaron la creacién de un mercado nacional (al aca-

bar con las aduanas interiores), acabaron con las restricciones al

comercio extérior y, de manera mds general, erigieron’un nuevo

Estado de corte liberal: El papel del Estado en este périodo’se Ii:

mité a la provisién de lo que los economnistas liberales Haman bie:

nes publicos puros —justica, policia y defensa—, que garantizaron

seguridad a la propiedad privada, orden social y el funcionamien-

to de los mercados a través de contratos entre agentes econémicos

con personalidad jurfdica (individuos o empresas).! Los nuevos

cédigos legales promulgados por el Estado (cédigo civil, de co-

mercio, penal, eto.) implantaron la autonomfa jurfdica del indivi-

duo a tedos los efectos, aunque las relactones.alegales busadas en

la familia, la ctnia o, simplemente, la confianza continuaron exis-

tiendo, All donde el Estado no lleg6, o lo hizo muy débilmente, su

vacfo lo cubrieron otras institticiones como los grupos étnicos, la

familia o las mafias, y la confianza y el acuerdo siguieron siendo

el mecanismo de relacién empleads, y no Ins contratos.!4

4.2.1. LA LIBERALIZACION DE LOS RECURSOS NATUKALES

La transicién de una economia feudal a otra capitalista supuso la

liberalizacién de recursos naturales de propiedad colectiva 0 pi

blica cuya explotacién estaba regida por normas comunales o dic

tadas por el Estado, En el caso de Ia tierra, la transformacién de

las propiedades comunales en propiedades privadas a través de

Jos cercamientos de tierras fue un proceso iniciado en Inglaterra a

finales del siglo xvi, pero intensificado en este pais y difundido a

otros como Dinamarca o Suecia en el siglo xvuto los estados ale~

‘manes hacia mediados del siglo xix. En Francia por el contrario,

la propiedad y explotacién comunales persistieron en algunos ca-

0s hasta bien entrado el siglo x7 En Espafia la desamortizacién

de las tierras comunales comenz6 a principios del xi%* pero no se

generaliz6 hasta-la promulgacién de la Ley, de 1855. La propiedad

yexplotacién comunal se mantuvo en zonas muy concretas, como

por ejemplo Nayarra o las sierras riojanas, Mas lento y menos

completo fue el proceso desamortizador de montes y bosques,

donde tanto la propiedad como la intervencién del Estado fue més

importante que en las ticrras de dedicacién agropecuatia."* En

México las reformas agrarias expropiaron las tierras comunales

cultivadas por los ind(genas y consolidaron una gran propiedad

agraria, Algo parecido ocurrié en Colombia, Venezuela y Chile,

mientras que en Bolivia, Ecuador y Pert las comunidades indige-

nas lograron retener sus propiedades y en algunos casos mantener

su sistema de explotacién.”” En el caso del subsuelo, la propiedad

de los yacimientos mineros en la Europa preindustrial habla sido

del Estado o de la corona, quien o bien los explotaba directamen-

te o-bien, més frecuentemente, los arrendaba o cedia a particula-

res (individuos 0 comunidades). El proceso desamortizador

bign afect6 al subsuelo: en la mayor parte de los casos el Estado

acabé vendiendo los yacimientos a individuos 0 compaifas. parti-

culares (en Espafia tuvo lugar en 1868), lo que terminé con los re-

gimenes de explotacién comunal a pequetia escala en pafses como

Suecia y Rusia? Algo muy parecido.sucedié con el agua, cuya pri-

vatizacién supuso la «expoliaciéns de los usos colectivos de los

municipios.”

En Estados Unidos, donde no habfan existido instituciones feu-

dales, el Estado —propictario eventual de la tierra— desarrollé

una politica téndente a favorecer la colonizacién y la puesta en ex-

plotacién de las tierras por una clase de medianos propietatios.

Los grandes ganaderos y las compaiifas madereras, que solicita-

UN NUEVO MARCO INSTITUCIONAL 187

L7 Milwaed y Saul (1979) Para Fran

cia, Grantham (1980), pp. 316-517.

18 Gareia Sane y Sanz Fernindex

(1988) y Jiménez Blanco (1991). Sobre fa

supervivencia de ceylmenes comunales

fen Navarra y La Rioja, véase Iriarte

(1996) y Moreno (1996).

19, Gamboa Ojeda (1991), pp. 1345.

Cardoso y Pérez Brignoli (1979), pp. 32

vss.

20. Dobado (1991), pp. 89.91 Agren

(1998).

21 Maluquer de Motes (1988).

188 LA REvOLUGION INDUSTRIAL (C. 1760-c. 1860) (1)

ban propiedades més grandes, se vieron perjudicados. En el caso

de los recursos mineros, la politica del Gobierno federal hasta me-

diados del siglo xix Fue la de reservarse su propiedad para obtener

ingresos mediante su arrendamiento. Aunque a finales de la déca-

da de 1840 se vendieron depésitos de cobre y plomo ala iniciativa

' privada, el Estado se resistié a vender sus derechos de propiedad

sobre los yacimientos de metales preciosos durante otros veinte

aflos. A partir de la Ley de 1866 se permitié la propiedad privada

de estos recursos, regulindose las condiciones para el acceso a la

22 Libecap (1989, pp. $437 y $3.72, misma.

‘Aunque la mayor parte del mar —y los recursos pesqueros—

’ eran libres, en las aguas territoriales controladas por los Estados

su aprovechamienito era cedido en exclusividad a las propias co:

7 munidades pesqueras, quienes, a través de las cotradias, regula

ban el acceso y las vondiciones de explotacién, En este sector la ti- :

tularidad del recurso no {ue modificada, pero desde mediados del

siglo xix en adelante los Estados incrementaron su intervencién

enel mismo, limitando el control de las cofradias y permitiendo el

libre acceso a ta explotacién del recurso. Como resultado de este

cambio institucional, desaparecieron los regimenes de explota-

cién comunal, se aceler6 el ritmo det cambio técnico y aumenta-

23. Metivoy (1986), y Lopez Losa ron Ia productividad y las capturas.” -

sora 19972), os

Recuadra 4.2. . gLa «tragedia» de la propiedad comdn?*

eee

: En 1968, un bidlogo, G, Harding, publicé un artigulo titulade «The =|

‘Tragedy of the Commons», en el que planteaba que la explotacién comu-

hal de los recursos (pastos, pesquerias, minas...) condiicirfa a una sobre-

cexplotacién de los mismos, debido a queen ausencia de derechos de pro-

piedad definidos, cada individuo tenderfa a maximizar su interés

individual a costa del colectivo, El resultado.a medio-largo plazo serfa ol

‘agotamiento de los recursos y la disipacién de la renta obtenida del mis-°,:

mo. La propiedad comunal serfa, por lo taito, ineficiente tanto desde el

punto de vista biol6gico como econdmico (lo que sin duda concordaba

‘con las ideas de muchos economistas).La solucién pasarta por una mejor

definicién de los derechos de propiedad, que-dejatan el recurso en manos

del Estado @ bien en manos privadas. ca

La explicacion cle Harding, sin embargo, contiene varios errores, de

{ndale teGrica e histérica: 1) la propiedad comunal nunca ha significado

‘un tégimen de explotacién de libre acceso, sino que existe un grupo bien "=

definido de personas (vesinos de-un municipio-miembros de-una cofra-—-z

dia, etc.) que se aprovechan del recurso, excliyendo al resto, y 2) las for- ="

‘mas de gesti6n comunal son instituciones que se inscriben en un contex-

to histérieo determinado e.implican una serie de normas de aprovecha-

imiento, que-intentaban conciliar el interés individual con el colectivo,

respetadas y aceptadas por la comunidad, Por ello, no es correcto afirmar

que la propiedad privada sea «intrinsecamente> una forma de asignar los

recursos més eficiente que la propiedad comunal. Uno de los temas que

ims literatura ha generado sobre esta cuestion ha sido el proceso de cer-

camiento de tierras comunales en Inglaterra. Durante mucho tiempo st

pens6 que las ticrras comunales eran una forma de explotacién del recur-

30 mucho menos eficiente que la propiedad privada, aunque nunca se

‘acababa de explicar por qué entonces los cercamientos se produjeron en

cl siglo xvit y'no a finales del siglo xvut, Reclentemente se ha demostrado

‘que la propiedad comunal era un sistéma de explotacién relativamente

cficlente y que el ritmo de cercamientos se aceler6 a partir del decenio de

1760 aoe pretio del tierra y la renta agricola comenzaron a aumen-

tar en/eelaci6n a los salarios, incrementando la rentabilidad del capital in-

‘vertjdo en el cercamiento (Clark, 1998).

Pot otro lado, la aplicacin de poiticas econémicas basadas en la e-

‘fica de la tragedia'de la propiedad comin ha provocado, paradojica~

‘mente, las mismas consecuencias que se predicaban para ésta, un agota-

miento de fos recursos y una disipucién de renta, Uno de los mejores

ejemplos es la politica econémica aplicada por el Gobierno de Canads en

Tas pesquerias de bacalao de Terranova. Tras la ampliacién de las aguas

territoriales a las 200 millas en el decenio de 1970, el Gobierno canadien-

se tendié a limitar el ntimero de pescadores (a través de la.concesion de

ficencias de pésca) mas que a reducir el esfuerzo pesquero unitario 0 a

controlar el nivel sustentable de la poblacién de peces. Esa politien pro-

voeé el desplazamiento de-un-gran-ntimero de. pequetias.embarsacionss.

por un ndmero reducido de grandes barcos?de las comunidades de pes-

‘adores de la zona por unas pocas grandes empresas, y el agotamiento de

los recursos pesqueros. Algo similar ocurrié en Nueva Zelanda en Ia dé-

cada de 1980 tras Ja aplicacién de las cuotas individuales transferibles.

Fuenre: Lépez L.osa (1998), cap, 1s Harding (1968); y Clark (1998).

eee

4.2.2, UNA MAYOR LIBERTAD PARA EL FACTOR TRABAIO Y LA INICIATIVA

EMPRESARIAL

La abolicién de la servidumbre-en la Europa del este y de otras

obligaciones feudales en Europa occidental en la agricultura, y de

las corporaciones gremiales y otros privilegios en las manufactu-

UN NUEVO MARCO INSTITUCIONAL,

1s

190 LA REVOLUCION INDUSTRIAL (C. 1760-

24. Sobre Luropa, wiase Milward y Saul

(1979): sobre América Latina, Cardoso y

Pércx Brignolt (1979), pp, 14.31; sobre

Japéin, Takahashi (1986), y Yamamura

(1983.

25. Crossick y Haupt (1995), expe 2:

Pollard (1991), pp. 86-88; y Landes

1979), pp. 151-152.

- 1860) (1)

ras y el comercio son quiza los dos hitos mas significativos de un

proceso de reformas que significé la ereaciOn de una fuerza de tra-

bajo asalariada y libre y la instauracién del principio de libertad

de cultivos, industria y comercio. Sin embargo, seria erréneo su-

poner que las reformas pusieron en marcha ese proteso de cam

bio: en muchos casos se limitaron a sancionar una realiclad que el

va habia produvido. La supresién de la ser-

vidunbre se inicié a finales del siglo xvitt en Escandinavia, ef im-

perio de los Habsburgo y algunos ducados alemanes, aunque

hubo que esperar al siglo xix para que tuviera lugar en Prusia, Po-

lonia, Rumania y Rusia. En todos los casos, el resultado de esas

reformas fue la creacién de una abundante (uerza de trabajo asa-

lariada cuyo destino final fue empre el trabajo en el campo

6 Ia emigracién. Parecidas consecuencias tuvieron las reformas

agrarias efectuadas en Europa occidental con la tinica excep-

cidn de Francia—, aunque en estos paises la existencia de un de-

sarrollo industrial supuso la posibitidad de una fuente alternativa

de empleo. En América Latina, kt abolicién de la esclavitud y las

reformias agrarias posteriores erearon wna amplia oferta de traba-

Jo para la agricultura, la minerfa o,.donde ésta aparecié, la indus-

tria, En Jap6n las reformas efectuadas por el nuevo Estado Meiji

crearon tina abundante oferta de trabajo que permaneeié emplea-

da on la agricultura o en fa industria rural?

La descomposicién de fas instituciones gremiales, iniciada en

el siglo xvi, se agudiz6 durante la centuria siguiente tanto por las

consecuencias que sobre aquellas trafa el desarrollo econémico

‘como por la ofensiva legal desatada desde los Estados. En general,

las amenazas al poder de los gremios vinleron de cuatro fuentes:

el Estado: la creciente diferenciacién socfoeconériica intra.e in-

tercorporativa; el descontento de los ofictales ante las limitaciones

impuestas por los maestros a su movilidad social, y la competen-

de kas industrias no agremiadas.” Milward y SauFsugieren que:

allf donde los gobiernos eran mds fuertes, los gromios y las corpo-

aciones fueron més débiles. En Grant Bretata, Francia y el norte

dé Italia los gobiemnos consiguieron imponer st voluntad a los

gremios y corporaciones desde mediados del siglo xvut, enientras

que en los Pafses Bajos no sucedié hasta ul decenio de 1780; en los

tettitorios del Sacro Imperio su autonomia jurisdiccional fue su-

primida entre (730 y-1770. La Revolucién francesa certificé su

abolicién dlefinitiva: una de sus primeras medidas fue la abolicién

de los gremios y la prohibicién de la creacién de asociaciones de

trabajadores o maestros artesanos (leyes de Allarde y Le Chapelict,

1791) y la Declaraci6n de los Derechos del Hombre de 1793 que

afirmaba el principio de libertad econémica,* El influjo de la le-

gislacign francesa fie perceptible en varios estados alemanes ¢

italianos y también en Espaita, Las Cortes de Cadiz promulgaron

el decreto de abolicién en 1813, aunque no se aplicé de forma

definitiva hasta la vuelta de los liberales al poder en 1836. No

obstante, esa medida final fue precedida de una ofensiva legis

tiva contra los gremios Ilevada a cabo desde el ultimo tercio del

siglo xvia, Un aio después fueron abolidos los gremios en Mé-

xi

‘La segunda amenaza procedia de los efectos del propio desa-

rrollo econémico y las nuevas oportunidades que supuso pare la

industria, que las estructuras gremiales fueron incapaces de con-

trolar, Como vimios en el tema 3,'en el curso del siglo xvi tuvo lu-

gar ury proceso de diferenciacién social dentro de las corporacio-

fos de artesanos, que trajo consigo la subordinacién del trabajo al

capital y el control de la industria por un niimero reducido de fa-

bricantes. Ese proceso no estuvo exento, ext algunas localidades,

de conflictos dentro de la propia corporacién, entre diferentes cor-

poraciones, 0 entre los gremivs y los verleyers que cada vez eher-

efan un mayor control sobre el proceso productive. La tercera

amenaza provino de los propios oficiales, quienes de manefa cre~

‘ciente vieron cerrado su acceso a la categoria de maestros (diseri-

minacién creciente para los que no eran hijos de maestros a través

de un encatecimiento de las pruebas de acceso a la maestrfa). En

‘iudades como Paris, Nantes 0 Lyon las huelgas de oficiales fue-

—— Tar frectientes;reclamando-mejores.condiciones de trabajo, sala~

Hos més altos, e intentando restringirel trabajo de trabajadores no

aprendices. En algunos oficios se crearon corporaciones de oficiar

jes con un clao cardcter defensive frente a las pretensiones de los

maestros. Por dltimo, las ciudades y distritos rurales donde los

gremios mantuvieron su poder tuvieron que afrontar la compe:

tencia de las industrias libres». En Meas generales, como ya $e

indic6 en el tema anterior, la desaparicién o flexibilizacién de las

‘ordenanzas gremiales permitié una difusién mas répida de las

nuevas tecnologias y una adaptacién més flexible al mercado: por

16 tanto, un trénsito més facil hacia la industrializacién.

‘Alo largo de la primera mitad del siglo x1x el trabajo fue reco-

nocido legalmente como una mercancia que se podia adquirir en

el mercado. Ahora bien, su cardcter-vari6 de pafs a pafs, En Fran-

cia‘y Alemania, por ejemplo;-el trabajo era considerado como un

Fecurso que los empresatios adquirfan, como las materias primas

UN NUEVO MARCO INsTITUCIONAL I9L

26 Milward y Saul (1979), pp. 34.35

$3.89 y 254; Pollard (1991). p. $7: Cros

sick y Haupt (1995), p. 30: y Biersack

pols,

27 Rumeu de Armas (1931), pp. 317

5348 y 329.330, Mito Grijalva (1990),

28 .Crossick y Haupt (1995), 29-30: ¥

Epstein (1998), pp, 692-693. Para Espa

fa, véanse Torras Ellas (1992) y Benaul

(1994).

192 La REvOLUCION INDUSTRIAL (C. 1760-¢, 1360) (1)

29. Biernackd (1999), pp. 256-257, 255-

266,.271.276, 319 y 339-333, ha sugerido

revjentemente esta distinelén. Ello. no

cqultre decie que no existan diferencias

vemtce eat uno de los pulses, En el so

britinico, esa asimilaclon del trabajador

«ua contratisa independiente no excluta

‘que, al mismo tiempo, pudlera see ape

sido a faltaba af trabajo, por ejemplo no

ssfstiendo a la fabrica 0, $1 trabajaba en

su damicilio, retrasindose en Ie enteega

dle los productos,

30 Hudson (1994), p, 90; Cottrell

(1980), pp. 39-41,

31 Cottrell (1980), pp. 610 y 42.54;

Wilson (1995), pp. 4449,

© la maquinaria; ahora bien, si en el primer pas se enfatizaba la

relacidn contractual a través del mercado, en el segundo se asu-

‘mfa que su venta implicaba asumir una relacién de dependencia y

subordinacién respecto al comprador. En Inglaterra y el norte de

Italia, por el contrario, el trabajo se consideraba como incorpora-

do en los productos y el salario'se entendia, no como la venta de

factor trabajo, sino como el pago por los bienes elaborados por el

trabajador, que era asimilado a un contratista independiente2?

Esta diferente consideracién tendré implicaciones sobre la orga-

nizacién del trabajo en las fabricas y las relaciones eritre trabaja-

dores y empresarios (véanse los apartados 2.2 y 4.6).

4.2.3. EL MARCO LEGAL DE LA ASOCIACION DE CAPITALES

Y LA FINANCIACION.DE LAS EMPRESAS

El proceso de industrializacién tuvo: lugar sin modificaciones

aprectables ei el marco legal de la asociacién de capitiles, Como

efecto de la crisis financiera de 1720, la mayor parte de los patses

prohibieron o restringieron ta formacién de sociedades andnimas

de responsabilidad limitada, En {nglaterra, la Bubble Act de 1720

condicioné la obtencién de ese status a la concesién de un privile-

gio real o una uprobacién parlamentaria, tarea ésta larga, diffeil y

considerablemente cura, En su lugar, la forma juridica predomi-

nrante hasta mediados del siglo xix fue la sociedad colectiva de res-

Ponsabilidad ilimitada, aunque en algunos negocios como los se-

guros 0 los servicios publicos, donde se necesitaba movilizar una

grancantidad de capital, se recurrié a una formula alegal, la Figna

de convenios entre los socios constituyentes que limitaban su tes-

ponsabilidad al capital aportado.? A. partir de 1825 se introduje-

ton algunas reformas parciales en la legislacién, tendentes a reco-

nocer esa forma hibrida de compafifa y a facilitar Ia obtencién de

|a responsabilidad timitada, pero el principal obstéculo para la

adopcién de la sociedad anénima, la aprobacién del Parlamento,

no se climiné hastala promulgacién de la Ley de 1856." A pesar

de estos desarrollos, Ja sociedad anériima siguié estando vista en

Inglaterra dlucante todo el siglo xix con un recelo considerable y,

en la practica, su empleo no se generalizé salvo en sectores como

la banea, los ferrocartiles y otros servicios puiblicos, Sus detracto-

res, con economistas como McCulloch a la cabeza, la identifica

ban con las antiguas compaifas de comercio,llenas de privilegios:

denunciaban la inmoralidad que suponta que la empresa no fuera

'

responsable de todas sus deudas; Ja separacién entre la propiedad

¥ la direccién se consideraba perjudicial para los intereses de la

empresa, y, en fin, se sefialaba que sélo contribuirfa a fomentar la

especulacién y, con ella, a dilapidar el ahorro.®

En el continente, el modelo francés se impuso en paises como

Alemania y Espaiia. El Cédigo de Comercio francés de 1808 reco-

nocfa tres tipos de sociedades, la colectiva, de responsabilidad ili-

mitada; la anénima, cuya creacién estarfa sujeta a la aprobacién

del Gobierno, y una fSrmula mixta, la sociedad comanditaria por

eciones, que implicaba la existencia de unos socios directores,

con responsabilidad ilimitada; y unos socios capitalistas con res-

ponsabilidad limitada a las acciones que poseyeran, Desde finales

de los afios treinta e] Gobierno intent6 controlar de forma més es-

tricta todas las sociedades por acciones para evitar la especula-

cién, Jo que finalmente consiguié en 1856. La Ley publicada ese

mismo aiio acabé con la edad dorada de la sociedad comanditaria

Por acciones, pero. paraddjicamente el resultads final de este pro-

‘ces6 fue el triunfo de la libre constitucién unos afios después. En

1863 aparecié Ia sociedad de responsabilidad limitada y cuatro

afios mas tarde se liberalizé la creacién de sociedades anénimas,?

AA Francia le siguieron Espafia en 1869, Prusia en 1870, Bélyica en

1873 o Ttalia en 1883. :

En el caso de Espatia, el Cédigo de Comercio de 1829 distinguta

entre tres tipos de sociedades, la colectiva, la comanditaria y la

anénima, no estableciendo mds requisites para la creacién de estas

iltimas que fa aprobacién del Tribunal de Comercio, Esta situa-

cién de relativa permisividad se modificé a partir de 1847, cuando

UN NUEVO MARCO INSTITUCIONAL 193

32, Cottrell (1980), pp. 41 ¥ 49.50,

33. Freedeman (1979), pp. 12-14 y 11S.

143; Verley (1999), pp. 97-100,

l. Gobierno, -influido, por-los-reientes- escéndalos- financieros;—-————

prohibié la creacién cle sociedades por acciones. A partir de enton-

ces, fue necesaria la promulgacién de una Ley o un Real Decreto

para su puesta en marcha, Entre 1848 y 1868 se suavizaron estas

condiciones para algunas socledades (bancos, minas y ferrocatti-

les) y, finalmente, la Ley de Sociedades de 1869 proclam6 Ja liber-

tad de asociacién. Una cronologfa similar a la espafiola se obser-

va en Succia, donde la actitud restrictiva del Estado ante las

sociedades de responsabilidad limitada, vigente entre 1848 y los

afios sesenta, dio paso a una politica liberalizadora." Pero, a pesar

del reducido perfodo ducante el que estuvo-vigente una legislacién

prohibicionista, la sociedad andnima, fue un instrumento muy

poco utilizado en Espaita. La razén de ello estribé en las conside-

ables ventajas que las formas juridicas tradicionales, las socieda-

des colettivas y comanditatias, ofrecfan: por un lado, la extraordi-

34 Garcla Lépee (1994), pp. 176-177.

35. Jarborg (1965), p. 23.

194 LA REVOLUCION INDUSTRIAL (C. 1760-c. 1860) (1)

36 Garela Léper (1994), pp. AT bHI:

Church (1994), p. 128

37 Hudson (1994, p.

pp. 64-65,

Rose (1994),

38 Hudson (1986), p. 269; véase tam-

inign Church (1998), p. 127; y Lamoreau

(1946 y 1994),

°

39. Mathias (1989), pp. 76-77.

naria facilidad para su constitucién; por otro, tenfan una estructu-

ra organizativa simple y flexible que permitia una égil adaptacién

a circunstancias y coyunturas diversas. Ademas, en el caso de la so-

ciedad comanditaria, su estructura permitis la captacién de socios

capitalistas en el caso de que el capital de los soclos gestores no

fuera suficiente. Estas consideraciones son también vilidas para

cexplicar la limitada difusién de la sociedad anénima en el conjun-

to de Europa durante todo el siglo xix."

En resumen, las legislaciones restrictivas imperantes hasta me-

diados del xix no efercieron un impacto muy negativo sobre la for-

macién de capital o la inversién en la industria, Esta se produjo, a

través del empleo de formas asociativas tradiclonales, como la so-

ciedad colectiva de responsabilidad ilimitada, 0, cuando las nece-

sidades de capital eran mas elevadas, de [6rmulas mistas como la

sociedad comanditaria o los convenios entre socios, Ademés, con- .

viene no olvidar que responsabilidad ilimitada e implicacién de los

socios en la gestidn de la empresa eran vistos como garantfa de ne-

gocio-bien llevado2” A su vez, estas caracteristicas, junto con un

medio de alto riesgo, exigian que'uno conociera muy bien a los po-

sibles socios, lo que reforzaba la importancia de los lazos familia.

res, religiosos o de otro tipo y acentuaba el cardeter local 0, como

mucho, regional de los mercados de capital, Como ha sefialado P,

Hudson, «ser cbnocido y disfrutar de confianza en la Localidad y te-

ner alguna forma-de propiedad eran los elemento$ vitales para

I con los mercados de capital y eré-

procurars¢ un cordén umbili

dito»

Es evidente que, ademds de la existencia de un'sistema de va-

lores determinado, el empleo de formas asociativas tradicignales

fue posible porque, salvo algunas-excepciones como la banca, la

minerfa, el comercio a larga distancia, los ferrocarriles 0 algunos

serviclos pablicos, las necesidades de capital de la mayor parte de

los sectores fueron moderadas, tanto para su creacién como para

su funcionamiento posterior. Ademés, en la mayor parte de los cae

sos la proporcién de su capital fijo era muy pequefia: en la Ingla-

terra de finales del siglo xvmm oscilaria entre'el 10 y el 35 por 100

en las industrias de bienes de consumo, pudiendo Ilegar hasta el “2

50 por 100 en el caso de las fabricas sidertirgicas.” En este pats, la

proporcién de capital fijo aumenté en las primeras décadas de!

Ochocientos en aquellas industrias que incorporaron nuevas tec-

nologfas accionadas por energia hidrdulica’o de vapor, pero aun

ast la provisién de capital cicculante continué siendo-lanecesidad

‘més importante para la mayor parte de las empresas y lo que con-

UN NUEVO MARCO INsTITUCIONAL 195

centré la mayor parte de la demanda de crédito de éstas. En to-

dos tos pafses, junto a los ahorros propios, la familia fue la fuente

de capital més importarite para el establecimiento de nuevos ne-

gocios, tanto por las aportaciones directas de capital o propieda-

des susceptibles de ser hipotecadas, como por las conexiones que

podta ofrecer con otros posibles Inversores."! ‘

Una vex establecidas, las empresas necesitaban dos tipos de

fondos diferentes para funcionar: capital a largo plazo, para finan-

ciar nuevas inversiones en capital fijo: capital circulante para el

pago de materias primas, salarios o el crédito a clientes. En lo que

respecta a la financiacién a largo plazo! tanto en Inglaterra como

en Francia la autofinanciacién de las empresas proporcioné la

fuente de capital mas importante.” No obstante, nuevas investiga-

clones han matizado sit importancia: en Ia industria lanera del

Yorkshire, fue mayor en los, primeros afios de vida de la.empresa,

cuando ésta no era demasiado conocida, que cuando ya se habia

heclio uri nombre en el sector; ademés, en perfodos de ampliacién

de,capacidad productiva no fue la fuente mas importante." Otras

posibilidades fueron: Ja busqueda de nuevos socios, generalmente

‘1 empleada por ef miedo a perder el control de la empresa; el re-

curso al préstamo de familiares, amigos 0 conocidos, en Gran Bre-

tafa realizado a través de la intermediacién del abogado 0 procu:

rador local (attorney), 0, en tltima instancia, el préstamo bancario,

aunque éste se concentré més en la financiacién a corto plazo."

Ms importante que la financiacién del capital fijo en este pe-

rlodo, fue disponer de un flujo regular de capital circulante, requi-

sito indispensable para asegurar la continuidad del negocio."5 Una

3, conseguir esto era mds dificil en los primeros afios de vida

de una empresa, puesto que el crédito se concedia basdindose en el

conocimiento directo y la confianza que los socios pudieran inspi-

rar Para Gran Bretaila, Péllard habla de una etelarafia de crédito»

formada, por agentes, comerciantes e industriales que empleaba

como instrumento principal la letra de cambio.** En Espafia el des-

cuento de letras de cambio fue una de las principales actividades de

los numerosos comerciantes-banquetos diseminados por todo el

pafs.*7 El capital comercial desempofié un papel especialmente im-

portante en la financiaci6n a corto plazo de la industria, a través del

‘erédito en el comercio de materias primas y bienes terminados.**

En Ifneas generales, con la excepcién de Bélgica (donde los

bancos tuvieron una presencia muy activa en la industria desde su

surgimiento en Jos afios 1830), en la mayor parte de los pafses to-

davfa la implicacién de Jos bancos en los negocios industriales y

40 Hudson (1994, p, 93

AL Mahi

Foislen (19

p. 153.

(1979 y 1989), pp. 79.82

pp. 518-520; Kock (182),

42 Crowzet (1972), pp. 189-191; Bow

vier (1981).

43. Hudson (1986), pp. 254-255;

pp. 105-106,

44 Crouzet (1972), pp. 191-193.

45. Wilson (1995), p. 51.

46 Pollard (1972), y Wilson (1995), p.

32,

47 Goveta Loper (1985),

48 Hudson (1999), pp. 100-101

196 LA REVOLUCION INDUSTRIAL (C. 1780-C, 1860) (1)

49 Wilson (1995), p. 53,

50. Foblen (1982), pp.

SI -Brovze (1993), pp. 235-237, y eon

Inds extensién Broeze (1996), Sinka

(1894), pp. 79:80; y Ville (1991), pp. 32

3.

52 Lamoreaus (1986), pp. 653-658;

rzet (1972), pp. 186-187,

comerciales no es demasiado grande, 0 mejor, no es tan grande

como lo sera posteriormente, porque tampoco se puede decir que

las conexiones no existieran. En Inglaterra las recientes investiga-

ciones sefalan que los bancos regionales no sélo descontaron

efectos a corto plazo, sino que tambign proporcionaron préstamos

a largo plazo destinados a financiar las inversiones en capital

fijo. En Francia, tras el fracaso de la Caja General de Laffitte, se

limitaron al primer papel en estos momentos. En general, du-

rante el perfodo eldsico de la Revoluciéa industrial, apenas se pue-

{de hablar de un niercado formal de capitales a nivel nacional. Ade-

més, serfa erréneo plantear las relaciones entre banca ¢ industria

come entre dos dmbitos sin conexiones entre sf. En el sistema ban-

cario de la Nueva Inglaterra de la primera mitad del xix el insider

leriding era una préctica generalizada (véase recuadro 4,3), Lo mis-

mo sucedié con algunos de los baneos wstablecides en Australia a

pavtic de tos aitos treinta del xtx, como el Union Bank, 0 con su

homé6nimo en la India entre 1829 y 1848, o con el Joint Stock Bank

de Sunderland en las décadas de 1830 y 1840." En la practica, es-

tos bancos fueron creados por redes de comerciantes y hombres de

negocios a cuyos intereses privacos estuvieron supeditados: los

bancos les permitieron captar capital pura sus negocios y dieron

estabilidad a los mismos en momentos de crisis de liquidez, o de

cambios en su titularidad (sucesién). Como ha sefialado Crouzet,

cl capital no era todavla un factor de produccién abstracto y mévil,

sino que tenfa.un caréeter altamente personal y espectfico.*?

Recuadro 4.3, Banca, crédito y reputacidn, Las pricticas crediti-

~ clas de los bancos de Nueva Inglaterra’ eh’ la primé-

ra mitad del siglo xtx

En [a inmensa mayorfa de los bancos de la regién de Nueva Inglaterra él

Narmado insiderlending (el préstamo a consejeros y/o acclonistas del baat-

‘o) era una prictica eneralizada. Mediante la misma, los consejeros de

los bancos y sus familias, con un porcentaje variable de-las acciones del

banco, eran los principales berificiarios de los eréditos coneedidos. Por

ejemplo, fas tres familias que controlaban el Banco’ Wakefield, con un 47

por 100 del capital, eran los titulares del 84 por 100 de los préstamos en

1845. Los hermanos Rhodes; que disponiaa del (0-12 por 100 del Banco

Pawuxet a principios de los afos cuarenta, tenfan concedidos crédites

que representaban més de la mitad de los présiamos otorgados por el

Banco, Una comisién gubersiamental sefalé por ésas fechas que. los ban-

‘05 eran simples medias de proveer a sus consejeros de capital,

3s

ON NUEVO MARCO INsTITUCIONAL 197

En fechas més recientes el insiderlending se ha visto como una pric:

tica perniciosa para la salud financiera de los bancos, y como tal seria.

‘mente limitada e incluso prohibida. Se arguye que su préctica incremen-

ta significativamente el riesgo bancario, ademés de restringir y encarecert

elerédito, Sin embargg, en la Nueva Inglaterra de la primera mitad del si-

alo Xix esa prictica no trajo consigo repercusiones negativas sobre el sts-

tema finaniciero en su conjunto, es més, el niimero de quiebias fue muy

reducido, Por otro lado, el riesgo de un crédito més caro no Ilegé a pro-

ducirse por el fuerte incremento en el niimero de bancos registrado en ese

periodo (su niithero se multiplic6 por 6 entre 1820 y 1860 y su capital por

7 en esas mismas fechas, sin que se produjese un incremento en la con-

centracién empresarial). BI capital de los bancos estaba formado mayori-

tariamente por acciones, no por depésitos, lo que favorecia més los inte-

+eses de los consejeros que de los invarsores. Los directores de los bancos,

que exf aquella época eran al mismo tiempo sus consejeros, restringieron

la apdrtura de depésitos por et riesgo que podrfa suponer la retirada brus-

‘ca de los mismos. Hay que tener en cuenta que una parte muy considera-

ble'del pasivo de estos bancos estaba comprometido en préstamos a largo

plizo otorgados mayoritariamente alos consejeros de Jos mismos,

* Si todo el mindo conoefa que los bancos eran en la realidad instru-

mentos de financiacién al servicio de los intereses dg sus consejeros, si las

lacciones de los bancos entrafiaban més riesgo que los depésitos y si su .

adguisici6n supohfa asumir problemas de agenela (control de los con-

sejeros-direetivos), zpor qué, entonces, los inversores adquirieron una

parte considerable de sus acciones? Lo que sucedi6 en Nueva Inglaterra

es que los bancos funcionaron como una especte de clubes de inversién,

donde los inversores ponfan su dinero, a través del banco, en los negoctos

-particulares de los consejeros- Lae baiiéos leroit una pleza clave Gn Tas

trategia de diversificacin,empresarial llevada a cabp pot los-principales 7

hombres de negocios en aquella resin, al permititles obtener las consi-

derables cantidades de capital que necesitaban para ponerla en préctica,

Mientras mantuvieran su reputacién de cara al publico como gestores

honrados de sus negocios, no tuvieron mayores problemas en conseguir

capttal para sus bancos. Ademés, en momentos de crisis de iquidez de

cambios en la titularidad de sus negocios; los bancos proporcionaron fa

cestabilidad necesaria a las empresas. La transici6n de un mercado local 0

regional a un mercado nacional de copltales tras la Guerra Civil modificé

‘este sistema (vase apartado 5.2).

4 Furr: Lamoreaux (1994). ~~

i

198 LA REVOLUCION INDUSTRIAL (C. 1760-C. 1860) (1)

53. Bendix y Howton (1963), pp. 141-

143; Rubinstefa (1981), pp. 146-163; Ko

ka (1981), pp. 61-63; Chapman (1992)

pp. 93-97; Woronolf (1994), p. 262; Rose

(1994), pp. 66-67; Mathias (19958), p19.

54 Church (1994), pp. 119-122; Mathias

(19958), pp. 23-27.

55 Véanse, _respectivameinte, Kirby

(1993), Landes (1976), Maifreda (1998),

Cerutt (1995). Mas ejemplos en Chureh=--

(1994),

56 Véanse, por ejemplo, fox

industria lanera en Yorkshi

(1945), 0 en los eleos de Sabadal-T

Frassa, Benaul (1998); 0 los de la indus

tein seer en, Lyon, Coteau (1997): 0

to ncleos metalrgicosbriténios yale

mares, Berg (1993), Magnusson (1994),

Boch (1997) y Cookson (1997): a indus

tein rolojera del ura, Landes (1983) y

Veyraat (1997) algunos pueris britnls

cos ycxpatoles, Vile (191 y 1993), Vale

dale (1996): 0 el eondado de Betkshie

te en Estados Unidos, donde McCaw

(987) pp. L4L-147, ha establecdo nn

orelacin posiiva ents aflacén a e+

des y éxito empresaril,

4.3. LAS EMPRESAS Y EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS

DURANTE LA REVOLUCION INDUSTRIAL:

ENTRE LA FAMILIA Y EL CONTRATO

Enel mundo de los negocios de finales del siglo xvuu y'principios

del siglo xix la incertidumbre y el riesgo eran todavia muy eleva-

dos, P, Mathias subraya dos factéres de manera especial: unas ins-

tituclones poco desarrolladas (una legislacién mercantil escasa y

dificil de cumplir) y un sistema de comunicacién muy lento, que di-

ficultaba las relaciones a larga distancia y el control de agentes 0

empleados de una empresa situados en plazas alejadas. Todo ello

preservé la importancia de los lazos personales, especialmente los

familiares, en el mundo de los negocios, aunque juridicamente el

contrato entre individuos fuera la modalidad de relacién sanciona-

da legalmente por el Estado, La familia continué siendo una fuen-

te de capital: fisico y humano: a ella se recurria para conseguit

financiacién y empleados de confianza.¥ Parecido papel desempe-

Aaron otros grupos, como las minorias étnicas o religiosas. Su éxi-

to en los negocios no se debid a los postulados de sus creencias re-

ligiosas ni a su espftitu inconformista, sino a su funcionamicnto

como redes de negocios, proporciqnando canales informales de in-

formacién, crédito y capital humano, mantenidas por una politica

matrimonial cerrada,* As( se entiende la extraordinaria abundan-

cla de familias cusqueras en el mundo empresarial briténico, o el

Exito de los empresatios catdlicos de las ciudades de Roubaix y

‘Tourcoing, o de los judios en numerosas partes de Europa, ode los

espasioles en México, entre otros muchos ejemplos.*S Pero también:

en estos términos debe comprenderse la formacién de-lites de ne-

gocios en regiones coflercias, cuya estrategia cooperativa se tradu-

Joen la formacién de un mercado de capital a nivel regional y otras:

economfas externas de diverso tipo.** En general, all donde se dee’

sirrollé una cultura de «alta confianza», bien sea por la pertenen-

ia a una minorfa étnica o religiosa, biert por la creaci6n de un sis-

tema de valores comunes en un espacio regional determinado, se

redujeron considerablemente los costes de transaccién y, por con-

siguiente, los incentivos para'la integracién formal de diferentes If

reas de negocios dentro de una sola empresa; también la informa-

cién sobre tecnologfas 0 mercados se difundié con més rapide.

facilidad, lo que facilité el dinamismo tecnolégico. En estas regio-

nes predominé una estructura industrial compuesta por empresas

cespecializadas que cooperaban entré sf, lateral o verticalmente, y

donde abundaban las cuasi-integraciones y las formas hibridas en-

1 —pasde lerindustrializaci6n, La vi

@

LAS EMPRESAS Y EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS DURANTE LA REVOLUCION INDUSTRIAL 199

te el mercado y la jerarqufa, Esta mezcla de una cultura de contra-

topara lo que sucede deniro de la empresa, y de una cultura de con-

fianza para las relaciones con otras empresas, proporcioné a esas

regiones en st conjunto una ventaja competitiva.®?

En un mundo de esas caracteristicas, nada tiene de extraiio

‘que la empresa individual y la familiar fueran las predorainantes.

Las primeras no plantean problemas de definicién, son aquellas

cuya propiedad y direccién recae en un tinico socio. La definici6n

de las segundas es més compleja, aunque la mayor parte de los es-

tudios se inclinan por hacer del control de la:propiedad uno de los

eriterios fundamentales. En un sentido amplio, una empresa fa-

miliar seria aquella donde una o varias familias estan abrumado-

ramente representadas, bien entre sus socios, ble en su Consejo

de Administracién. En Gran Bretafa la empresa familiar fue cla-

ramepte hegeriénica durante jado el siglo xix, De las algo mas de

300 ¢ompafifas de hilatura e impresién de algodén creadas en

Francia entre 1815 y 1840, la gran mayorfa fueron de cardcter in-

dividual (55 por 100) o familiar (16 por 100). Respecto al resto que

escogié alguna forma juridica, las colectivas representaron el 18.

por 100, las comanditarias simples un 6 por 100 y las comandita-

tias por acciones un 2 por 100, mientras que las anénimas sélo un

1 por 100. De las 326 empresas textiles censadas en Filadelfia en

1850, 272 eran individuales.?

A pesar de los juicios negativos sobre el papel de la’empresa fa-

miliar en el crecimiento econémico, como los dé Chandicr 0 La-

zoniick (véase apartado-7.4), existe un amplio consenso sobre su

activa contribucién al desarrollo econémic

jade empresas familiares preo-

cupadas exelusivamente por la retribuci6n del capital a corto pla-

zo que Chandler formula no es cierta, nf para Gran Bretafia ni

para otros paises como Alemania, Francia, Espafia 0 Estados Uni-

dos. Por el contrario, la impresién es que las empresas fatniliares

sacrificaron beneficios por crecimiento a largo plazo, y que, en Ii-

eas generales,.tendieron a repartir menos dividendos que las

grandes sociedades anénimas y, sobre todo, que su -reparto fue

mucho més irregular. Esa estrategia se derivaba en parte de Ser

empresas con una base finaficiera menos sélida que la de las gran-

des sociedades andnimas, més dependierites de sus ingresos co-

rrientes para autofinanciarse y mas sensibles por tanto a los vai-

venes del mercado.*? En el cuadro 4.2 se presentan los dividendos

tepartidos por cinco empresas textiles catalanas, una empresa fa-

miliar, M. Puig y Cia., una sociedad comanditaria integrada por

57 Casson (1993u y 1995s,

58 Miyamoto (1984), pp. 39-40; Rose

(1993), p. 130.

59 Rose (1994); Chissagne (1991), cua-

eo 39; Seranton (1983), p. 189,

60 De manera general, Church (1993),

p. 24. Véanse también Payne (1988) ¥

Rose (1994) paca Gran Bretafa; Kocka

(1981) y (1982) para Alemania; Levy Le-

boyer (1976), pp. 90:92, y Verey (1954),

pp. 7479, pata Francia; Sierra (1992),

Soler (1987), y Sten Gaceta (1998) para

Espa; Thcker(1984) para Estados

Unidos.

200 LA REVOLUCION INDUSTRIAL (€. 1760-¢. 1860) (1)

61. Soler (1997), p. 225: y Sher

(1998), pp. 215-216.

62 Rose (1994), pp. 79.80; un easo.coir-

cereto en Morgan y Mass (1989), Sobre

Espata, Garcia Montoro (1978), Morena

(1994) y (1995); German Zubero (1994)

Brice (1995), p. 48; y Rodeign Alla

a (1996), pp. 115-117. Sobre Mexico:

Aguirre Anaya (1990) y Huerta (1993),

tun reducido niimero de socios, la Fabrica de la Rambla, y las res-

tantes andnimas, que representan un buen ejemplo de lo seftalado

anteriormente. En lineas generales, la empresa familiar tendié a

repartir dividendos sélo cuando dispuso de abundamtte liquidez

para ello, pero en momentos de dificultad los socios sacrificaron

el reparto en beneficio de la continuidad del negocio, Esa politica

no podia ser puesta en prictica por las sociédades anénimas, que

se vefan obligadas a repartir dividendos en los pertodos de dificul-

tad para no provocar una calda del valor de sus acciones. Una es-

trategia muy parecida fue desarrollada por otra empresa familia,

la fundicién alavesa de San Pedro de Araya.*!

Cundro 4.2, Dividendos repartidos por empresas textiles catalanas,

1846-1880

‘Atos M, Puig Fdbriea dela La Espana La abril La Manufacture

Cle, Rambla Iulusirial Alyodonera del Alyodén

te4e-1850 0 — Wt 48 - =

Wast-1855 21 92 33 = =

1w56-1360 216 33 72 11 37

161-1865 5,0 5 7 oa 39

1866-1870 0.0 53 m 4, 60

W7bITs 18 178 72 9 35

1876-1880 00+ 97 63. 35 45

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos eedidos amablemente por J, R

Roses para M. Puig y Cla. y de Soler (1997), euado 8, para el resto, Los dividen-

dos se exprexin en porcentaferespecto al eapital desembolsado.”

—Durante-todo-el-siglo x1x.familia-y empresa-permanecieron

como Ambitos inseparables, hasta en los libros de cotabilidad. La

reduccién de la incertidumbre y la obtencién de un‘ingreso regu-

lar fueron los objetivos de los empresarios britdnicos;'de abt la di-

versificacién que se observa en la mayorfa de los casos que abarca

desde actividades empresariales en diversos sectores hasta la com-

pra de fincas risticas y urbanas, Més que la obtencién de presi

aio social, la compra de propiedades tena un claro fin econémico:

no sélo constitufan una fuente regular de ingresos, sino también

una especie de fondo seguro de reserva al que podfa recurrirse en

el caso de que los otros negocios-no funcionasen. Esa misma di-

versificacién; siempre con un peso importante de las propiedades

inmobiliarias, y en muchos casos de capital circulante invertido

en eréditos,-se observa en muchos empresarios espatioles y mexi-—

canas de mediados del siglo xx. a

LOS ORIGENES SOCIALES Y LA FORMACION DE Los EMPRESARIOS 201

-- Cuadro 4.3. Estructura del patrimonio de algunos empresarios

cespaitoles de mediados del siglo xu (ent %)

Ri. tpes— Mannel A.

Dariga Heredia M, Pombo Castellano

(Santander, 1825) (Malaga, 1847)(Valladoid, 1850) Zaragoce, 1863)

Bienes ralees 384 62 300 30.4

Activos fijos 46 101 28 2.0

cen sociedades 133 234 _ a7

Existenctas 83, 190 28 ee

Créditos a cobrar 36 324 208 ee

Etectos domties = 7 16 59

Metilico = 08 160 =

Cusnta de camblos BA = -

Guentas compartidas » — — — = 46

Total 1000 00,0 100.0 1000

Furste: Elaboracién propla a partir de Moreno (1994), euadro 3; Garcia Monto-

+0 (1978), apénice 4; Moreno (1985), euro 11 German Zuber (1994), pp. 78:79,

G

En el mundo de los negocios de la Revoluci6n industrial, el co-

miereio y las finanzas mantuvieron su importancia, cuando no la

aumentaron, En Gran Bretafia el porcentaje de millonarios ocu-

pados en el comercio y las finanzas pas6 del 25, por 100 en el pe-

rfodo 1820-1839 al 60 por 100 en 1840-1859, mientras que los por-

centajes para la industria manufacturera fueron, respectivamente,

del 25 y el 40 por 100, En el caso de los semimillonarios, los por-

centajes de comerciantes y financieros fueron del 62 y el 58 por

100, respectivamerite, y los de industriales del 21 y 33 por 100.8

4.4, LOS.ORIGENES SOCIALES-Y-LA FORMACION

DE LOS EMPRESARIOS_

Con a revolucién industrial se fueron conformando dos clases so-

clales con perfiles cada vez més definidos y distanciados entre sf:

los empresatios, de tin lado, y los trabafadores de otro, En la cuna

de este proceso, Gran Bretafla, se difundié durante el siglo x1x el

mito del empresario hecho a si mismo (self:made man) que, desde

orfgenes modestos y a través de su trabajo y esfuerzo, habria as-

cendido socialmente, El modelo de empresarto innovader que

dera el desarrollo econémico acuftado por Schumpeter concorda-

ba bien con esa figura y ayuds a consolidaria en Gran Bretafa ya

extenderla a otros palses como Estados Unidos. Esta visién he-

roica de los émpresarios Hevaba implicita la premisa de que du-

63. Rubinstein (1980), p67,

pesca SEE

64 Bl caso priténieo en Crouzet (1985).

especialmente capitulo 3. Véase Ingham

(1976), pp. 615-616, para Estados Unidos.

202 LA REVOLUCION INDUSTRIAL (C, 1760-C. 1800) (1)

pS Hoppe (1987), pp. Hel y 87.

oo Kynaston (1995), por ejemplo, Pp?

0-81; Verley (1998),

67 Worinofl’ (1994) pe-273...Kaetble___

(1980), p, 406,

ante este perfodo de ripido cambio social y econémico existié un

proceso de moviidad social ascendente, Es indudable que la Revo-

fucién industrial amplié las posibilidades de hacer negocios yn la

medida que éstos fueran bien, de adquiric riqueza y prestigio so-

al. Sin embargo, tampoco debe olvidarse que aumentaron al ri

fno tiempo las posibilidades de fracaso: el ntimero de quiebras se

increment6 de forma espectacular en Inglaterra a partir.de 1760,

convenwrandose especialmente en Jos sectores textil, distribuctén

si por mayor aliientaci6n y bebidas y comercio al por menor** EL

documentado trabajo de Kynaston sobre la City de Londres mues-

tra que fraeaso y éxito eran experimentados por pricticamente 10-

tlae las casas de banca y comercio de la ciudad, y lo mismo sucedié

en el mercado financiéro de Parts.°° ¢Propicié este medio mas

abierto un incremento dy Ia movilidad social?

Precigamente por el-marcado canicter regional del mundo de

los negocios en este periodo resulta bastante complicado realizar

studios con una perspectiva nacional. El origen so joprofesional

de los empresarios vari6 de acuerdo con el sector —st grado de an-

jdades de capital para acceder a é— y la re-

gién, Este hecho y fa aysencia de una fuente de eardeter general ha

provocado que, salvo excepeiones, fa mayor parte de los wstudios

poten basados en-regiones o sectores coneretos, Ello no invalida