Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

LxMujeres y Estructuras de Poder en Los Andes de La Etnohistoria A La Política Silvia Rivera Cusicanqui

LxMujeres y Estructuras de Poder en Los Andes de La Etnohistoria A La Política Silvia Rivera Cusicanqui

Cargado por

Arpia_ce0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

7 vistas12 páginasTítulo original

LxMujeres y Estructuras de Poder en los Andes De la etnohistoria a la Política Silvia Rivera Cusicanqui

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

7 vistas12 páginasLxMujeres y Estructuras de Poder en Los Andes de La Etnohistoria A La Política Silvia Rivera Cusicanqui

LxMujeres y Estructuras de Poder en Los Andes de La Etnohistoria A La Política Silvia Rivera Cusicanqui

Cargado por

Arpia_ceCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 12

Ree hee

}

Escaneado con CamScanner

N yf op

Varlég

MeMontas

CONTENIDO

EsCARMENAR

Recuento

del Agua

Hal Plural Po

5 Sore, rns tom cecaneado con vantelthe

MUJERES Y ESTRUCTURAS DE PODER

EN LoS ANDES: DE LA ETNOHISTORIA

En este articulo, quiero arriesgarme a

compartir con ustedes tun esboto int

pretativo de ce

sistema de én

tes historicos, desde el remoto pax

sado prehispénico alas primeras reformas

liberales republicanas. Este seré un modo

de responder a algunas preguntas que|

‘man parte de una suerte de didlogo

temo, en el contexto de los éncuentros)

desencuentros entre indianistas y femi

nistas. Mi postura personal me ha colo-

cado, en cierto modo, al costado de toda

la problemética planteada por el feminis-

smo desde la década del 60. ¥ digo al cos-

tado, no porque no me sienta interpela-

da por las ideas y esperanzas feminista,

ypolltico deteoto

dela mujer idadse construye también co-

Tonizada, en los variopintos estratos de

Ta cadena q'ara-misti-chola/o-india/o,

‘eterogeneidad que en el lenguaje pabl

‘oseesconde tras la apariencia homogé-

nea de la ciudadantfa. Es a partir de mi

propia colocacién en el eslabén femeni-

‘ho-misti de esta cadena, que he const

rentela afin: perspectiva masculina y

iva femenina que se expres

‘estructuralmente en las nocionesde

fa (ath, er aymara) y panaka, noc

es organizativas fundamentales, no slo

para la sociedad Inka, sino para la sce}

aandina prehispanica en genera.

ialelismo de ambas estructurs de

tesco, aplicables al mismo grupode

‘ indencia, pero desde dos perspecti-

rno_a la madre del esposo (M.

ESO). Esta asimetria, mas el hecho

Car =) Ox bre

‘res y ls mujeres de un grupo

1 coin dos sociedades diferentes. Cada

tia con su propia organizaeién y regs

de teansnision através del tiempo (.)!

ciertos derechos ydeberesreligiosos eran

hreredados de hombre a hombre y de

mujer a mujer y (.) este tipo de trans-

nisin era presentado como si fuera pa

ralela en sentido geneal6gico” Zuidema

1989: 74).

'No obstante, adenis de I asimetrfa

notada Ifneas arriba, habfan otras

asimetrias en Ia sociedad indigena; por

ejemplo, el hecho de que tanto ayllu

como panaka tavieran como referenc

‘comin a un mismo ancestro masculino

fen la cuarea generacidn. Aunque se po-

dela decie que esteancesto masculinoera

en realidad una pareja, no hay que per

derde vistael hecho de que la mujercom-

parta el spice de ambas estructuras de

parentesco, séloen tanto esposa del fun-

dador dl linaje, y no por euenta propia.

Para decilo en forma mis simple: no es

que yo tuviera una parentela femenina y

aa sociedad femenina separadas (0

Tat pana), sino que al easarme, yofun-

dabsr ta fanaka del aye de mi espose,

Senta sobte laos le ainda y sono

«dad, mds que de descendencia.

“En lugar de igulitarsms, ve podria

hablar aqufde complementariedod, pues

ta que ambas estructura, en su funcio-

nnamiento, dfintan al mismo tiempo las

reglas matrimoniales endogimicas de

todo el conjunto socal y las ronteras del

1 lab del nop ls R Ton Za

tha, compen 1989 por Manel Bag, ha

{rl comn mac pars and ue re ot

clin. Cte acl gi, er ch tos Moma a

‘Bios layman rings opin contexte de Bala

“be de tnamctaciin deere dete jets es

emerinaomacslans Elemente nbn po

AEeonfmane ots cemplementrelal posto.

Iepersene delaymaraoli (pee) Saha oa

dace serene

Roh cnr

ran Una

cul

achat de

Shop leperemn amore anced abnvclesde

rary seule

Le

pad

as we ¥

) ues

?

rnistmo (es deck,

Esto quiere decir que, dem

teras del grupo éinico, la panaka repr

sentaha elespaci de peadet y autoneanta

Tegthimos ysoctalmenterecenvocidena las

jetes, Un sistema asf resultaba balan

ado env una sucrte de “equiibeo inests

ble", blogueando petmanentemente La

formacién de linajes eorporacos pate

ceentrados (bane de ks sociales agra

Fins patiarcales) y evitando que La re

dencia patrilocal (cuando la hubiere) se

tommase en un modo de subordinaciin

femenina a la parentela masculina (poe

intermedio de la M. ESO). Por ast

Aecirlo, las mujeres se alinan com su pt

rentel afin fen

‘nll bilareral de su esposo, y desde allt

compobernaban en losdistintos nivelesde

in socal an

a mejor la importan-

cia de este sistema de pares

configuracin de telaciones de pénero a

nivel de toda la sociedad indigena pre-

hispanica, si comparamos lo que acabo

dle descrbir, con la sociedad moderna

‘sccdental, donde una de ls premisas dle

Insituacisa femeninaesla dicotomfa en

tre su poder doméstico y familiar (el po~

der “chico” de la casa ta familia) y su

falta absoluta de poder en el espacio

“grande” de la sociedad nacional y el Es-

tado.

En asociedad andina pel as

reglasde parentesco que regulaban el po- “

der doméstico familiar eran, al mismo

reglas #

nina, en ef interior del

fo, laya men

fa entre la panaka y el

aylvera compensa, nivel estatal, por

el hecho de que la principal esposa del

Inka era su hermana de pate y mare,

aque a la vee formaba parte es mist

ppanaka y funclaba una panaka diferente:

Esta norma matrimonial no impetia que

Tarelacisnentee el Estado Inka y los pue

blos y etnias incorporados all Tawan-

tinsuyo fuese normacka t por la

ideologta y prdctica del parentesco, pues:

to que en la persona del Inks se com!

sxtrema (prohibida

teados los denis seres humanos) con bt

1 peobubidha también a

los mieabros de mitales opuestas, ¥ fue-

rade lasfromteras étnicas),oseael matt

monio con hijaso hermanas de los yefes

Escaneado con CamScanner

SAV EU RIVERA CUSIONNQUT

Ye

vy

H

x

" tN

wy Ayala 1988: 406).

. ESCARMUNAR NEE

Escaneado con CamScanner

MUIERES Y ESTRUCTURAS DE RODER EN LOS ANDES

fuerte al pr de la condicion de extra:

‘Agalade pariente,inclino hasta el pun.

tode compartir el poder y la herencia de

lowbienes culturales de una colectividad

dada. Sin embargo, esto slo era posible

através de ls mujeres, que de este modo,

se convertian en un freno al dominio

autocritico absoluta de un grupo sobre

otro. Result fil vislumbrar, sin embar-

9, cdo esta concepcign igualitaria se

convirtis en un auténtico suicidio a la

hhora de enfrentar a otros extrafos, lega-

dos en 1532 alos Andes, tema sobre el

aque volveremos mis adelante.

Porahora veamos nuevamente a lare-

lacign entre naka yay, desde el punto

de vista desu complementariedad, mall

de una visién dicotsmica y excluyente

«de lo femenino y lo masculino como |

Hlntidadesiredctibles, lo que hizo la |

sociedad andina fe, mi juci, dar una |

resolucin socal y cultural ala desigual-

dad de atributos biolégicos de ambos

sexo, al incorporar dos asimetrias com:

plementarias en su sistema de paren:

tesco. Si por un lado, la parentela feme-

rina encamada en la panaka implicaba

tuna subordinacién de [a eposa.a la sue-

gra (relaciOn asimétrica afin), la paren-

‘ela del allu implicaba otra desigualdad

‘que subordinaka al hijo

patie (nace ssinarenconsange.

nea). En las sociedades con linajes corpo-

rados,ambasasimetrfas juntas, pueden dar

vy de hecho dan- lugar a estructuras pa

triarcales muy rigidas, donde los hombres

‘oprimen colectivamente a las mujeres, sea

‘en tanto esposas, hermanas o (nueras). En

Ia sociedad andina, por el contrat, la

inexistenci de ines repos ‘yelpa-

lismo de lineas de descendencia, pet’

iti un “esquema de sime ado

‘ena unidn de dos estructuras asimétricas

Sapien (Zuidema 1989: on

al esquema de parentesco analizado

Anca smb, adits el hecho dee

Ios espacios éenicos andinos no eran es-

pacios territoriales continuos, sino dis-

Ccontinuos (lo que implica que el terrte

rode ciertos pins ecoldgicos es compa

tido por diversas etnias sin necesidad de

tun poder central regulatorio 0 coerciti

vyo), ¥ si ademds tomamos en cuenta la

‘enorme impertancia de los intercambios

situalesy simbilicosrecfprocos entre Lis

‘unidades éenicasincoeporadas al Tawan:

tinsuyu, estamos, en realidad, muy lejos

FESCARMENARN*2

dela problemitica feminista convencio-

ral, donde lo dinico que se delhera es el

AaPTTe Las mujeres en el espacio pro:

‘Wactivo Tet Murra 1975). Con Pierre

lasttes, creo que es legitimo sostener

que "a linea divisoria entre sociedad

arcaicas y sociedades‘occidentales” pasa||

senos pore desarrollo de la técnica qu!

Borla transformacién de Ti autorida

“politica” (Clastres 1987742). Nada mas

Pertinente para stuat carectamente la

temética femeninaenelcontextodel and-

lsis global, puesto que las mayorestensio-

nes del equilibrio dificil y contencioso en

lnetsciin eat homb

hallaban. de modo algino, en ef espacio

eta divisiin social del trabajo, sino mis

espaciode ladistnlcid ye

Cicio del poser en los dition niveles de

Ta estructura segmentaria de als fede-

racionesétnicasy Estado, abe aclararque

agi otorgo a a

mésamplio gue elhabitual,incluyendo las

formas regulatoris del poder: el poder

simbslico, el poder social y stu

tn integra del grup y sus condiciones

materiale ycuturales de eprsbiccn.

Elsistema de complementaricdad an-

dino no smplicaba, por lo tanto, ba exis

tencia de un doble standard en la vida

cotidiana dels mujeres, con un sistema

derealas vido pata hombres otro para

| mujeres, ambos encubierts pot uns now

vidad en aparienctasgulitata. La

diferencia era teconocidade un mode ex

plicitoytajance, quiz hasta el punto dz

fundar una jerarqua. Pero ninguna neo

Jota igualitatia sirv6 para encubrit ka

} formas no explicitadas de la desigualdad |

entre les géneros. Tomemos un ejemplo. |

Segtin el"modelo cosmolégico"expresa-

do en un famoso dibujo de Santacruz

| PachacuiYamaui Sollkamaywa,analiza-

| doporZuidema (1989: 40s), la distri

* bucign de responsabilidadesrtuales en-

‘uchombeesy mujeres, en tanto metifora

del sistema de parentesco bilateral antes

expuesto, etablecta dos lineas de descen:

dencia a parte de una deidad fandadora

(masculinn y femenina a la vez), euyos

Como habtamos visto, elaylla.en tan-7hijos, el Sol y la Luna, son el epitome de

coparentela sanguinea msculino-centa|

la oposicién complementaria hombre:

dda, era el paralelo estructural del Estado) mujer, no séloen los Andes sino en mu-

cen la apropiacién productiva del rerrito-

rio yen el etablecimiento dels foate-

rasétnicas de un grupo. En este sentido

‘yde abl asimetra-resuleaba una espe-

cie de continente de la condicicn de las

mujeres, en a medida en que delimitaba

socialmente su espacio de ejercicio del

poder, asf como los mirgenes cultural-

mente recomocides de libertad y permi-

sividad a las wansgresones, que forman

aspectos biscos del teido cultural de

toda sociedad (y que, por supuesto,afec-

tan tanto a hombres como a mujeres)

En la medida en que la estructura pol

ca andina estaba basada en un sistema

de parentesco como el deserto, estos It

mites se definfan en funcién dela inte-

gridad social y territorial de la unidad

énica de referencia, ineluidas sus relas

de relacionamiento.con extraios

tos, Dichode otra manera, el margen de

sjecicio del eal abierto a ls mujeres

se extableta desde dentro de su unidal

roca, pero integral a través suye a

‘otras unklides,aftancanuo el eal hot

zontal de LasreLconesinenérnicas La

tonomtade lasmujeessedesenvolvnen-

tonces en limites tan amplos como post

bes, condi de que no se amenasira

cas otras culturas del sur. Las lineas de

descendencia bajaban por sucesivas dei

dades menores hasta desembocar en los

‘morales: el hombre yla mujer, cada uno

de los cuales se especialzaba en oblign

ciones rituals especificas, que debia se-

suir todo su matrio patrilinaje. En este

sentido, la presencia de deidades fement- |

nas en relacién de equilibrio con sus pa

resmasculinosen elpantedn ailino, pro

yecta en ef cultoa los ancestes, la bil

teradad de as lneas de descerdencia, a

encomendar aspectos espeifisn del ciclo

ritual, ahombes yamujeres porsepuaks,

Peroesteequilitsionoopera comateeys

de una realidad igualmente equilibrads,

Por el contrat, traduce una imagen nor

rmativa de telaciones entre los

por la cual se busca equilibearyreorien

tar Lisasimetriasexistentesen la realshal

Se podtian dar otros ejemplos de ete

esfuersoandhino por crear un ula des

ciedalen eleual lisdesgualdaesy dese

quiltbrios de fo natural son compersados

y redistabuids a través de mecansmos

sociales y culturaes que, lejos

dio

ail

Escaneado con CamScanner

sentido, la metiforay la prictica del pa

rentesco, asf como la proyeccidin de las

relaciones hombre-mujer haeiael cosmos

andino, la confeontacise ritual y guerre

rm entre parcialudades étnicas, te. son

ejemplos de los mecanismos utilizados

Por is sociedades andinas prehispani

para regular el dinamismo de su creci-

miento demogrifico y productivo. Elen-

sanchamiento de sus niveles de organi-

én hacia escalas mis amplias fede-

‘aciones, sefiotios, Estado Inka-a través

de la seduceién y la guerra, permitié a

‘estos grupos la creacién de tna forma

«stata en el cual habia lugar para el reco-

nocimiento dela diferencias, sea dese

bito, costumbre, antigiiedad lat but

not east~consttucién biol6gica. La ca-

Pacidad de toleranciayarticulacién sim-

bia de estratos étnicos no contempo-

Féneos, 0 Ia ideologia del equilibrio

«6smico entre lo masculino yl femenino

en el universo, constituyeron as las ori

Binales soluciones andinas al tema -tan

crucial y vigente en nuestros dias~de la

convivencia equilibrada entre diferentes.

El tejido pluriénico del Tawantinsuyuy

el notable poder simbdlico, ideolsgico y

Polftico que tenfan las mujeres en el di

Sefio estatal, nos dan atin lecciones per.

durables de “buen gobierno", y materia

de pensamiento para las utopias pluralis-

tas del futuro. En sociedades culturalmen-

te tan complejas como las latinoameri-

‘canas, esta temiética deviene en cada ver

sms crucial para idear modos apropiados

de convivencia y respeto democriticos

Con todo lo dicho no quiero, sin em-

bargo, dara entender que la situacidn de

las mujeres en las sociedades andinas

prehispénicas era un mar de aguas tran-

uilas. No comparto el “misticismo dela

diferencia” ni la idealizacién que suelen,

hacer las dirigencias étnicas masculinas

de ls sociedades prehispnicas, alas que

presentan como modelos de urta incam-

biante armonfa entre los sexos. Consi-

deto que estas interpretaciones no son

sino la otra cara del gesto maniqueo oc-

cidental que divide al mundo en Norte-

‘Sur, Cwvilizado Salvaje, Crstiano-Here-

je, Blanco-Moreno. En efecto, las muje-

tes también fueron usadas por el poder

Inka, por el poder indigena, por el poder

{ndio alo largo de los slkimos 500 aos.

Los conflicts entre los géneros-Lo mis

‘mo que los contlictos interétnicas-fue-

2»

SILVIA RIVERA CUSICANQUI

ron parte estructural de la

ganizativa del poder politica y c

ind{gena. extensién tan vi

‘como el Tawantinsuyu, el equilibria en-

tre diversos grupas étnicos, de distinta

escala demogréfia, hase de recursos yde-

sarrolo tecnolégico,debig hacer erecien-

temente diff laexpansidin esata y de-

bi6é haber implicado una alta dosis de

conflicto. Cuando Hegaron los europeos,

la sociedad del Tawantinsuyu se encon-

traba atravesando un momento de con-

tradicciones internas particularmente

agudas: una guerra civil entre los herma-

nos Washkar y Atawallpa -pertenecien-

tes a distintos matrilinajes~ por la su

sidn en el poder. A la sociedad invasora

-que lleg6sin mujeres para intercambiar-

{e fue muy facil aprovechar de esta situa

ccién de tensién interna, para inaugurar

un ciclo de dominacién profundamente

violenta ¢ ilegftima, que slo podemas

escribir con ayuda del concepto andino

cde pachakuti, que podrfamos traducir del

qhishwa o del aymara como “la revuelta

© conmocién del universe". Y no cabe

dluda que, entre todas las cosas que sre

volvieron desde entonces, puede figurar

Escaneado con CamScanner

COMAVISTA

AVE

La apuesta fememina por el mesiaj,

el horizonte colonial

El drama colonia

‘Andes con el intento de seduccin wy,

dlespliega la sociedad nativa, al ofecer

sus mujeresal invasor. La upturade nr

asdereciprocidad hasta entonces cum

partidas por todas las sociedades

nas conocidas genera u

distan

comienza en fo

mecanismo de

-nto completamente into,

que consiste en mirar al otro como si fue

ra parte de la naturaleza, de lo amoefo y

social. Esta que en occidente

‘también se aplica a sexo femenino, une

pues umbilicalmente patriarcalisino y

colonialismo a partir de 1532. Cietta-

mente, los espatioles miran a los indios

como no-humanos, tanto como éstos nie

an radicalmente la humanidad del ew

ropeo. El testimonio grafico y verbal de

Maman Puma nov permite vislumbar

hasta qué punto esta imagen especular

cala hondo en el in ie

indigena:

ESCARMENAR Nt

MUIERES Y ESTRUCTURAS DE RODER EN

Conquista, Esta donzella me ena

‘Atagualp. Cai, ape [Aut la

seftor) ... donzellas presenta a los cristia.

fam (.) Le dito camaricony treplon

meres ellos ya tex ae covalog

perue declan queera pera leche

Caualls, que comfan mats, Coma ne

saula nt aula uisto en su uida,y net la

tmands dae rrecalo(.) Comertubone,

ticia Atgualpa Yingay os seQones prone

cipaesycapitanes los demas yon de

In uida de los epatoles, se expantton

ddeque los cristianos nodormicte Es que

decia por que uelauan y que comia plata

oro, ellos como sus caballos. Y, que trayfa,

‘ojotas [sandalias} de plata, decia de los,

frenos y herraduras y de las armas de hie-

roy de bonetes colorados. Y. que de dia

y de noche hablauan cada uno con sus

papeles, quilca. Y que todos eran amor.

tajados, toda Ia cara cubierta de lana, y

que se le parecfa sdlo los ojos. (...) Yque

tzayian las pixascolgadas stds lagute

mos, decfan de las espadas, y que estauan

‘bestidos todo de plata fina. Y que no tania

‘sefior mayor, que todos parecfan ermanos.

enel trage y hablar y conuersar, comer y

bests yuna cara slo le parecié que te

la, un sefior mayor de una cara pretay

dientes y ojo blanco, que éste solo ha-

‘blaua mucho con todos” (Poma de Ayala

1988: 353-354).

Esta imagen aterradora de hombres sin

aban hacia atrds, que comfan oro -

~atgntas Tos caballos com

nel Sagrado

sis migicos papeles, se complementa

con la idea'de una sociedad sin orden,

Sim Poder, puesto que el nico que pare-

trandar en el conjunto era solo el que

ais Fablataren oposiciéatadical al

implica la amenaza de un

drenaje y acaparamiento unilateral de

mujeres, fuera de toda norma de inter-

cambio, que desequilibra y hiere el co-

razdn de la organizacién social y la polis

indigens. El texto de Waman Puma es

demasiado elocuente en la descripcién

de los episodios de violacién y abuso a

Jas mujeres indigenas, en cuyodetalle no

‘vamos a detenernos sino lo suficiente

“Como para mostrar el profundo abismo

scAMENAR 2

s normativa que implies el pro:

eso colonial para Tas sociedades an-

slinas,

Parie"mestitllos” que luego no ti

‘un lugar, ni en a sociedad espatiola

hin

igen. Sin embaego, esto escorr-

de una paradoja de la sociedad colonial

Siporun lado el conjunto de la sociedad

indigena se patriarcaliza pata preserva

lias normas legftimas de cireulacién de

ccOnyugues y permit la reproduceién de

las unidades érnicas nativas, por otra par

te, el varén mestizo fruto de la violacién,

cel “amancebamiento” de una mujer in-

digena y un espaol, sufre con més fuer-

22 la discriminacién dentro del ayllu,

puesto que no es, ni un partido apeteci-

ble por la falta de acceso a los bienes de

su patrilinaje, ni un waxcha (huétfano)

bien educado, que compensa su falta de

Patrimonio con un sentido de servicio a

lacomunidad. Aungue las mujeres mesi

zas no son invulnerables a este tipo de

actitudes ~segiin Waman Puma, las"mes-

tizas son mucho més peores para las di-

cchas yndias, sus tfas y tos y de sus ma-

dies, ama, que son contra los progi-

‘mos..”-cabe, sin duda, dentro de las nor-

‘mas del parentesco indigena, un espacio

de mayor tolerancia para su reincorpora-

ORCI

Sata

Mie

8 ANDES,

‘clin a la comunidad, puesto que como

mujeres, les hasta com el patrin

proteccifn de sr mateilinaje, La

dad de ganado, asf como La mercanti

in de una serie de acti

vas femeninas

Jes product

la elaboracién de la

chicha, los textiles, ete.~ permitieron a

estas mujetes una serie de opetones labo

rales no siempre disponibles a les vate

nes, sobre quienes recafan las respons

bilidades tibutarias y laborales més fucr-

tes hacia el sistema colonial

La emigraci6n a las ciudades, sin em-

bargo, fue la ténica comtin a estos proce

08 de miscegenacién biolégica y cultu:

ral, que fundan un espacio subordinado

para los sectores cholos mestizos. La

impronta de las mujeres muchas de ellas

‘madres solteras, con hijos ilegitimos de

luniones mixtas~ en la formacidn y en la

orientacién cultural de estos sectores, no

puede ser pasada por alto. Las nuevas rea:

lidades mercantiles y urbanas se forma-

ron.consu contribucién activa, perocllas

yu prole tuvieron que pagar un precio

‘muy alto, viviendo un nivel de conflicto

colonial que las obligS a acepear un rol

subordinado (como sirvientas, amantes

‘o segundas mujeres de un amo o amante

espafol), en la esperanza de liberar a sus

Comeginients. EL Comegibory

ake cnente and roncndo y

mando La gucrgensa ce bs

rmugeres. robincis. Lis dehs

Justis cored y pubes de as

downs y arate de is enabakes y

alas yprownciss dete mewn, co

de Dass yde Lipase

vss, oxen

rmonbvabsy ranks Li ganpense

&

mugerescasabisydongesy

es prongs. Yann

rude sus ginal 9 fomisan a

lascapabisyalisdingelas bs

dkewarga Yann janis» se

Fagen pus 9 fen chon

mest yn apa kv ys”

AS (Pama de Agals 1988: 408)

Escaneado con CamScanner

hiosfas de un destino como el suyo, pro-

porcionsndoles un espacio fronterizo en.

los intersticios de la sociedad colonial

El origen de la clase obrera en los pat-

ses andinos leva esta impronta conflic-

tivade un acoplamiento subordinado con

la sociedad dominante, mediante su par

ticipacidn en ocupaciones desdenadas

por los conquistadores, que abandonaron

todo trabajo manual para

posicién de clase ociosa que wi

bajo ajeno. Pero es evidente, ta

que el proceso de mestizaje en los Andes

Teva la huella de esta apuesta femenina,

‘en tanto mecanismno de supervivencia de

las mujeres ahandonadas con sus hijos, 0

recurso de evasidn a La durfima opresion

€xnica que cays sobre Las comunidades

{indigenas. Exel hechusde que as primeras

feneraciomes mesttas cate:can, C481 por

‘completo, de referentes yer

tén cobjjadas en una compleya apuesta

femeruna por la sobvevivencian las dur:

sas cond ud colo-

rial, lo que induce también a estas mu

Jeres a tecrear una serie de tot

tunes de una socieda

comportamienti colect

rituales, reglas endogéimicas y mecanis

n

SILVIA RIVERA CUSICANQUI

‘mos legitimos de circulacién de bienes y

de cényugues, lo que acaba constituyen-

do una auténtica“tercera replica”, que

hace de puente entre la sociedad espatiola

y la indigena. No obstante, cabe notar

ue la ideologta oficial del mestizaje pre~

tende borrar esta huella conflictiva, con-

virtiéndola en una imagen complacien-

te que se regodea en una supuesta sine

tesis,armoniosa y positiva, Por contrast,

Ia literatura contemporinea de Bolivia

abunda en ejemplos -como la Ch'aska-

Aawi, ola Claudina-decholasobirlochas

vigorosas y expansivas, eapaces de col

jar y seducir bajo sus polleras a los m

aristecratas sefioritos de la oligargufa mis-

in lograr acceder jamais a una

tunidin conyugal soctalmente

Como todo in

dad éste rflej al

implica en la pest

rayugales

tanp

yugal de "segunda"

Tes pernutian compete sa falta de lege

tmadaad socal hacia aretha", com un po

der ecundmicw y de prestigu que ee:

Escaneado con CamScanner

suyos, y que frecuemtemente se trays

en fa alquisicin de propiedad, nee

ios, Pero también hay otras cats dey

proceso: la violencia conyusal crece o,

espiral, al intensificarse las peesion

aculturadoras sobre las familias, dor

autoridad y el modelo pasa a ser req

porla imagen masculina aculturada,

reniega de lo suyo a través del desprecy

porsu propia compara o madre. Serr

duce ast un doble proceso de colon:

cién, cultural yde género, que ha de ms

car a hierro a todas las generaciones d=

_mestizaje colonial andino” (River

1993). Qué evidencia més palpable J

esto, que las transformaciones de

cado sufridas por el traje de la actual ch

| laboliviana. Si ése inicialmente (sigh

XVIIL-XIX) fue un intento femenino

cludir la carga de tributos y despreci

que implicaba el uso del taje indiaen.

en contextos urbanos o mercantiles, por

toque muchas mujeres optaron por el us

de la saya y el mantén espatioles com:

esfuerzo de mimesis cultural, en suces

vas generaciones, las espafolastermins

ron por alejarse del uso de estos trae

nun esfuerzo porafirmar -ellas también

advenedizas- una raigambre noble

excluyente que confirmara su derecho al

usodel trabajo gratuito indigena (Rossa-

fa Barragin 1992) (ver fig. 4). Con todo

[lla rae pal de Is cela acabs

| long ia discriminacion hasta el preven

| ¥ que efemplifica muy bien esa forma

que Rossana llama “embler

| autoidentificacién en soci

Lloniates como la bolistana

Epreciament adsble natures de

cote fensmeno, lo qu tus periite meta

Grito come an apa

dque cada generacki tealcn a través de

ti sivimero se suttanientony cont

tos culturales, con bn uc se Fenes

el wesgs y Le potencialilal del

rua la generac de alta

nplias. Agu no cabe

dla el"horsonte liberal” tajocensiga

tnucvose indi dere, ve peta

than Li constuvcion hestrica del and

spuesta" femenina,

js soctales nis

Recine ae

ESCARMENAR "2

MUJERES Y ESTRUCTURAS DE RODER EN LOS ANDES,

ee

“Padres. Po ere csamiento gue hazen los dicks padres de ls dorinas ya os no ager

azar, unque b pide 9 tiene depot. dvrina

Gujeta histérica coctds

dad- No obstante, en

las que este modelo se proyect desde fi-

nes del siglo XIX, se dio un paradéjico

resultado de este ensanch:

de la época toledana

Ta condickin de haciendas. Tanto en el

campo cor

thas liberales no hicieron sino eprxtucie

iciones, multiplicar emblems

es dle ermal, ain ot Los ta

ro, pues el Gnico derecho teal que se r=

ESCARMENARN*2

5 sen sido producto

rode la teancculura

yen sis maltiples et

lettn strato nist-cholenreprodujers

de fort celebrat

formas de reciptocidad y poder rituales,

hhaciéndolas compatibles con aque

en un principio parectan los tall

smalignos de la cultura inwasora:

10, ¢1 mercado, la teligié

En este proceso, se configura t

tuna sociedad polar, que divide el ab

do y variopinto mundo del me

tomoa dos universos de referencia: l par

rentela matricentrada que loaricula con

el mundo indio, y la parencela patri-

centrada que lo vincula al proceso de

aculturacién y aproximacién subordina-

daal mundo de los extranjeros ycrollos.

Laotra cara de esta apuesta femenina es |

por lo tanto, la de una defensa terca ¥

‘multisecular de una identidad diferenci

propuestareivindicativa indigena, cont

gura en fa actualidad una promesa y un.

riesgo: la de abrir una dimensién demo-

crética, pluralista y descolonizadora ala

ccuestin de las identidades colect

porel contrat

la de cerrar esta

‘qué tipo de implicaciones tiene laa

lacigin eneze luchasi

2s tachas fe

rmeninas, para el destino de esta contro

versia hist6rica,

A modo de epilogo, © por qué el

programa liberal (actual) es tan sslo

tuna ilusign de poder para las mujeres

No me es posible desartllar en deta

te capitulo de esta historia

de las confrowtaciones pos .

bocadss lineasatris. Ciertamente, Laci:

Escaneado con CamScanner

ses subalternas) es un programa ideal que

noha llegadoa concretarse con ninguna

de as reformas estatalesemprendidas por

nuestros patses desde el siglo pasado, ul

renee reformas liberales, popuistas, re

‘volucionarias o neoliberales. En Bolivi

logue seconoce como ciudadanfahasido

iferenciada ~incluidos el trae, el idio-

aay eT gesto, los ritualesen aras de una

sociedad uniformemente criolla, “mesti-

za", cristiana, consumidora, mercantil,

propietaria, ndividuada y carente de toda

forma de solidaridad comunal, gremial 0

de grupo. De gl manera loge seco-

sa. qve

to de quebrar las

econdmica de las

lor espacios de participacién mrasculina

y eortando las esferas donde-mujeres y

ottos sectores, sobreviven y comercian

manteniendo, al mismo tiempo,-capaci-

dades de reproduccién cultural

comiinitaria. Este esfuerzo, como parte de

laingercién de las zonas andinas en el

capitalismo, a més de convertimos en

mero apéndice de los mercados del norte,

hha introducido normas estilos de trabajo

SILVIA RIVERA CUSICANQUI

deshumanizados, que alienan no s6lo a

indios y mujeres, sino todo see humano

que ingrese permanentemente en los en-

tranajes del ftichismo de la mercancfa

¥ Ia producein en masa, Toda esta pro-

blemética, que implica un dominio

antropocéntrico del hombre sobre el pla-

‘eta, conecta las demandas democréticas

femeninas con las corrientes ms reno-

vadoras del pensamiento y la praxis pos-

colonial contempordneas. Sin embargo,

en lugar de la mimesis que nos esteriliza,

hharemos bien en mirar nuestra propia his-

toria, que contiene similares cuestiona~

rmientos, articulados en un lenguaje més

préximo a nuestras preferenciasy précti-

cas culturales y éticas.

{Podré ser casual que el primer movi-

miento popular femenino modemoen la

zona andina de Bolivia haya sido el anar-

‘quismo expresado en el Sindicato Feme-

nino de Oficios Varios yen la Federacién

‘Obrera Femenina, que agruparon a dece-

nas de miles de cholas trabajadoras en

LaPaza partir dela década del 20?No lo

creo, Entre otras cosas, este movimiento

Juché contra una modernizacién ciega a

las necesidades convivenciales de la so-

ciedad, y contra una ciudadanta homoge-

neizadora y negadora de las diferencias

éxnicas y cultrales. Defendié con fiereza

la autonomfa de las comunidades de co-

Sindicato de Culinaria y B.S. auherido a la FOL, 1935, en Leh y Rivera 1988,

merciantes y productorasartesanales,

identidad cultural de ls cholas y sus de

rechos como mujeres. Defendis el ame,

libre y se opuso al matrimonio como ob

gacién formal, quizés apelando a una rx

bia més antigua, como la que Waray

Puma expresara en su imagen del mati

monio catélico en el siglo XVII. Pero en

esto también confirmé una larga pct

‘ca de uniones libres propia de las socie

dades cholo-indigenas, que logré sobre

viviral autortarismo eclesaly patra

de la colonia y la repablica. Combatis

los abusos sexuales de los gendarmes

policfas, que atentaban contra la auto

nomia y legitimidad de los negocios

actividades artesanales y comerciales fe-

meninas. Significativamente -y no sél\

por su raiz anarquista—este movimient

urbano de mujeres combatié el sufragic

tiniversal como un mecanismo engafo

so de la sociedad q’ara u oligérquica do-

‘minante, para prolongar la invariable ex-

clus de ls clases subalternas, de las

cesferas del poder y del gobierno.

El programa esbozado por el sindica

lismo anarquista femenino tuvo atin otra

‘ensefianza para las luchas de las mujeres

de hoy. Fue un programa que intents

descolonizar y resignificar el lenguaje

la palabra, para que ésta deje de ser el

talismén maligno del conquistador y se

convierta en medio de comunicacién

y espacio de ejercicio de la libertad

Petronila Infantes, cocinera de profe

sién y dirigente del Sindicato de Cu:

linarias y R.S., adherido a la Federa

cién Obrera Local, expresaba las si

guientes palabras en un testimonio re

copilado en 1986:

“En primer lugar tenéamas que ser

somos, que no haya discriminacién. P

esomos rspetdbamosel unoal oto, tnt

centre compatiras como entre comp

1s, lo mismo las compara con sts

oss, no se pegaban como en atrs host

res que se agarran a patacas, ka myer le

rasguita, le agarra a borellazos, e838 6

sas nosotros no hemas conocido (...) Por

eso eralibertario el sindicato, dle los ner

‘quistas, anarcosindicalistas. Eso qt

decir ser libres, tener control sobre kt

‘manera de vivir, tener esa libertad en bt

‘vox. Nos organizamos todas en virtul de

que nadie nos dinja ni nos mane" (It

fantes, en Lehm y Rivera 1988: 163)

Escaneado con CamScanner

MUJERES ¥ ESTRUCTURAS DE RODER EN LOS ANDES

rajatabla qu

ral de la ciudad:

igualdad

2 de estas pales,

tn arma de dable filo. ¥ lo son porque

lasmujeres.attulode acceder al derecho

alapalabra ala politica pueden perder

lo mismo que los indios el derecho a

tuna identidad diferenciada y diversa de

lanorma dominante, convirtiéndose en

rmeros peones en el tablero de ajedrez

occidental Los derechos y utopfas exp

sadosen el testimonio de dofia Petronil

como producto de una historia conden

sada en su propia vido, express en cam

bio, con toda claridad, una visién més

digna y respetuosa de la convivencia h

mana, en la que todasfos podamos por

fin “ser como somos", sin perder nuestra

cespecificidad, pero reencontrando al mis-

mo tiempo la dimensién humana, soli

daria y complementaria en la relacién

hombre-mujer y sociedad-naturaleza. En

este contexto, la apuesta por la identi

dad, con todo lo contempornea y pos-

modemista que pueda sonar, reproduce

parad6jicamente aquella doble posicién

de las mujeres Inka, que permitia articular

las edes afines de la panaka con lasredes

sanguineas delay. Articula también en

ellas, la doble funcién de relacionar al

aylly con el extrafo 0 ajeno (el kaka 0

lari de la terminologfa andina de paren-

tesco) y de defender rigurosamente Ia

identidad del grupo propio, a través dela

préctica textil y la endoculturacién ritual.

YY aqut llegamos, finalmente, alas as0-

res por las que la problemtica femenina

actual en América Latina puede adquii

Un espacio nuevo y fructifero de reflexion,

cn didlogo con los movimientos indios 0

indianistasdel continente, ue le permita

liberarse del relativismo que ha invadi-

do los estudios fereninos en otras lati-

tudes. La emergencia de una utopia com-

Partida que, sin renunciar a la dimensién

hhumanistay ciudadana encamada en las

ddemandas igualitarias feministas,refuer-

‘e,al mismo tiempo, la vocacién huma-

fista y universal del “artificio humano”

Y’la abigarrada pluralidad de culturas,ra-

22s coloresy modes de vida que caracter

a nuestra especie y a la sociedad huma

ha en general Estas ensefianzas andinas,

on todo su particularismo, pueden asf

‘engarzarse en el propésito comiin de fun-

sin matices son,

ESCARMENAR N*2

dar una pluralidad de ik

nas y ensinchy

pacios de interaceién eiudadan que per

an afimar la condietén humana y los

derechos humanos de ka mayora: indios,

mujeres y clases subalternas,

dade femeni-

nismo tiempo, les

Bibliografia citada

‘Anenor, Hannah: The Human Condition,

‘Chicago, The University of Chicago Press,

1958,

Baneacdn, Rossana: Espacio urbana y di-

‘ndmica nica, La Paz en el siglo XIX, La Paz,

HISBOL, 1990.

“Entre polleras, liqllas yAafiacas. Los mes-

ti2os y la emergencia de la tercerarepabli

a, en Arze, Baragin, Escobar y Medina:

cell (comps), Emicidad, economia simbolis-

‘mo enlos Andes, 11 Congreso Internacional

deEinohistoria, Coroico, La Paz, HISBOL,

IFEA, SBH, 1992.

SSE Gassagne Therése: La idenidad

faymara. ‘Apmdgimacién histrica, Siglo XV-

La Pas AHISBOL, 1987

WSLASTRES, Ph

Extudios de Antropologia

Poliica, Barcelona, Grijalbo, 1987.

Escaneado con CamScanner

DiL9,Rossella"Il ogo dela dferens

cen Voli 1-2(68, Min, 1988,

Lisa Zlema y Rivera, Silvia: Lo artesa-

run Mbertarin la ica dl ea, La Pay

Ediciones del THOA, 1988

Mercato, Mission Mai Album de pai

Sajs, is humane centuries de Bola,

(LaPaz: Banco Central de Bolivia, Archi-

‘vo Nacional de Bolivia, Biblioteca Nacio

ral de Bolivia) (1841-1869).

Munna, John V: Formaciones ecomémica

potas de mio ondino, Lima, IEP, 1975

Poua br vata, Guamén: El primer nueva

rica buen gobiema [1613}, Esc de

Jahn V. Murty Rolena Adorno, México,

Siglo XXI, 1988,

Rivera Cusicanut Silvia: "Democracia

liberal y democracin de alu: el caso del

norte de Potos’en Varios Awores, ELdif-

cil eamino dela democracia, La Paz, ILDIS-

Enbsjada Alemana, 190,

“Pachakuti”, Los aymara de Bolivia frente a

‘medio mlenio de colonialsmo. La Pas, Arve

iyi, 1992.

"Mestiaje colonial andino: una hipstesis

detrabajo",en Riveray Ral Barto, Visken-

tas encubirtas en Bola, Vol I: Cultura y

Politica La Pas, CIPCA‘Arusi

Zuaveain,R. Tom: Reyes yuereos. Ensayos

de cultura andina. Lima, Fomeciencias 1989.

También podría gustarte

- Soberania Alimentaria y FeminismosDocumento15 páginasSoberania Alimentaria y FeminismosArpia_ceAún no hay calificaciones

- Economia Feminista y Campesina.Documento41 páginasEconomia Feminista y Campesina.Arpia_ceAún no hay calificaciones

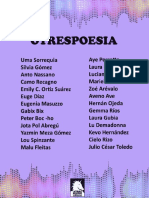

- Otrespoesia Letrasmostras PDFDocumento37 páginasOtrespoesia Letrasmostras PDFArpia_ceAún no hay calificaciones

- DominguezDocumento3 páginasDominguezArpia_ceAún no hay calificaciones

- Folleto Identidad GeneroDocumento2 páginasFolleto Identidad GeneroArpia_ceAún no hay calificaciones

- Lorde - Las Herramientas Del AmoDocumento9 páginasLorde - Las Herramientas Del AmoArpia_ceAún no hay calificaciones

- Travas y Trabas BACCARO MARIA LUCRECIADocumento17 páginasTravas y Trabas BACCARO MARIA LUCRECIAArpia_ceAún no hay calificaciones

- CARTILLA-UEPC - Contra El AcosoDocumento15 páginasCARTILLA-UEPC - Contra El AcosoArpia_ceAún no hay calificaciones