Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Bolilla 11

Bolilla 11

Cargado por

Diego Fabian AranedaDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Bolilla 11

Bolilla 11

Cargado por

Diego Fabian AranedaCopyright:

Formatos disponibles

114

BOLILLA XI

Introducción a la Axiología

El problema de los valores. Distintos niveles del tratamiento del problema

ético. Ética analítica o meta-ética.

La axiología jurídica es el estudio de los valores jurídicos.

En la axiología jurídica se producen interrogantes que son idénticos, nada

más que adecuados al derecho, a los que se producen en la axiología general. Si la

axiología general estudia los valores en el campo de la filosofía, la axiología jurídica

estudia esos mismos valores pero en el campo del derecho, y el máximo valor que

existe en ambas es el valor justicia. Esto quiere decir que el análisis axiológico gira

alrededor de esa cuestión, tratar de determinar, de dilucidar en que consiste, si es

que existe, el valor justicia. Qué es la justicia.

Para poder llegar a analizar esta problemática, previamente hay que tratar de

contestar algunos interrogantes que se producen en el campo axiológico. Estos

interrogantes son:

1) Existen los valores?.

2) Si existen, son absolutos o relativos, son valores que han estado siempre, en toda

la evolución del pensamiento humano, o son valores que cada sociedad se da a sí

misma y que varían según sea ésta?.

3) Es posible justificar racionalmente los valores y los juicios de valor?. Respecto de

los valores, la estimativa, según Cossio, el sujeto asume respecto del objeto una

actitud diferente a la actitud de conocimiento, esta es una relación axiológica.

Cuando el sujeto tiene una relación axiológica, respecto del objeto, ¿se comporta de

manera idéntica a cuando lo está conociendo, tiene una intuición intelectual del

objeto o sólo tiene una intuición emotiva?.

Dice Niño: Para poder dilucidar estas cuestiones debemos incursionar en un

terreno específico, el terreno ético, donde en el campo del derecho, para poder

llegar a responder a estas preguntas tendremos que regresar al campo moral,

justamente es en el campo moral donde el individuo se da normas cargadas de

valores que traduce en un accionar externo. Nos vamos a encontrar ante tres niveles

del tratamiento del problema ético:

1º Nivel Ética analítica o meta-ética.

2º Nivel Ética normativa.

3º Nivel Ética sociológica.

Los tres niveles están vinculados entre sí pero al pasar de un nivel al otro

vamos profundizando el tratamiento del problema.

Ética analítica o meta-ética:

Estudia el significado de los términos éticos o de los juicios de valor. Estudia

el significado de lo que quiere decir bueno, malo, justo, injusto. Realiza un análisis

científico del significado de los términos éticos o de los juicios de valor, un análisis

lingüístico. Además forma parte de su análisis el estudio de la posible justificación

racional de los juicios de valor. Estudiará el significado de los términos éticos pero

además hará un análisis lógico al mismo tiempo para determinar si es posible

razonar los valores, estableciendo estadísticas, análisis comparativos para ello.

Bolilla XI – Introducción a la Axiología

115

1) Teorías descriptivas: Es posible justificar racionalmente los juicios de valor,

todas ellas están de acuerdo en que el sujeto cuando emite un juicio de valor,

respecto del objeto, no sólo de él tiene una intuición emotiva sino además una

intelectual por lo tanto puede emitir juicios lógicos de valor. Puedo describir valores.

a) Naturalismo ético: El significado de los términos éticos o de los juicios de valor

se pueden explicar a partir de descripciones, sin utilizar términos éticos o

axiológicos, no valorativos. Determinará que algo es bueno, malo, justo o injusto a

través de un análisis estadístico de la sociedad.

Subjetivismo: Entiende que algo es bueno, malo, justo o injusto porque genera

actitudes en el hablante, lo aprueba o no lo aprueba. X es B porque yo apruebo X.

Dice Nino, el gran error es que no genera desacuerdos éticos genuinos, cae en un

círculo vicioso que no resuelve la cuestión.

Objetivismo: Partiendo de esta crítica, el objetivismo naturalista, cuya principal

escuela es el utilitarismo inglés, entiende que no podemos basarnos en la actitud

que tiene el hablante y nada más sino que para determinar si algo es bueno, malo,

justo o injusto, debemos hacer una estadística social. Según produzca un efecto

determinado en la mayoría de la sociedad será bueno, malo, justo o injusto. X es B

si produce felicidad. Si algo produce felicidad a la mayoría será bueno. Entiende que

la cuestión ética se resuelve en una compulsa social.

b) No naturalismo ético: Entienden que de alguna manera se incurre en un error,

en el terreno axiológico, cuando se quiere limitar el estudio de los valores a

descripciones. Entiende que es posible justificar racionalmente los juicios de valor

pero utilizando términos éticos, no estadísticas, no análisis de actitudes.

Subjetivismo: Teoría del mandato divino. Para esta teoría, que ya estaba propagada

en la antigua Grecia, a partir de los estoicos y que tuvo su apogeo en la doctrina de

los primeros padres de la Iglesia, algo es bueno, malo, justo o injusto, porque Dios lo

ordena. Si Dios prohíbe una determinada acción humana, entonces esta es mala.

Todo se resuelve en una orden que proviene de Dios, un mandato de origen

supraterrenal. El primer gran crítico de esta teoría fue Santo Tomas de Aquino para

quien la teoría del mandato divino incurre en un grueso error, confundir el aspecto

prescriptivo con el aspecto valorativo: No es cierto que algo sea bueno, malo, justo o

injusto porque Dios lo prohíba o lo ordene, sino al revés, Dios manda o prohíbe algo

porque con anterioridad era bueno o malo en sí mismo, el valor está antes que el

mandato.

Objetivismo: Es la teoría de Moore, es el intuicionismo. El gran problema que existe

respecto de los valores y la posibilidad de justificar o no, racionalmente, los juicios

de valor reside en que partimos de un error inicial; pretender dar conceptos de los

valores de la misma manera a como se dan respecto a un objeto determinado del

mundo es caer en un error, ya que lo que pasa con los valores es similar a lo que

pasa con los colores, no puedo dar el concepto abstracto de un color a quien nunca

lo ha visto, lo mismo acurre con los valores, como se hace para dar el concepto, por

ejemplo, de bondad. Evidentemente debo partir de intuiciones que el sujeto tiene. Es

cierto que el sujeto tiene una intuición emotiva respecto del valor, pero también

tendrá una intuición intelectual, y en ambos casos el sujeto deberá hacer un trabajo

interno para tratar de captar lo que es el valor. Dice Moore, debe tratar de observar

al valor con un "ojo interior", del espíritu, para poder captar la esencia del valor, su

noúmeno, y solo así podré llegar a tener una intuición y emitir un juicio racional de la

existencia de los valores una vez que haya tenido: Primero, una intuición emocional

y Segundo, una intuición intelectual.

Bolilla XI – Introducción a la Axiología

116

2) Teorías no descriptivas: Para estas teorías es irrelevante pretender justificar

racionalmente los juicios de valor o no, es una discusión inútil el tratar de llegar a

ponerse de acuerdo con otro si uno puede llegar a emitir un juicio de valor o no, ya

que los valores y los términos éticos tienen una finalidad diferente, una finalidad que

implica generar acción. Para estas teorías lo más importante no es si el valor puede

ser razonado o no sino el resultado que se da a partir del valor, la acción que ellos

generan, hay dos comentes:

a) Emotivismo: Para Stevenson no es tan cierto que haya que destruir al

subjetivismo naturalista, al menos en lo que se refiere a las actitudes. El punto de

partida del estudio emotivista de Stevenson se da a partir de las actitudes. Algo es

bueno, malo, justo o injusto, porque yo lo apruebo, cada vez que tengo una actitud

favorable o desfavorable, respecto de un valor, lo que más importa es mi poder de

persuadir a los demás. "Esto es bueno para mí, por lo tanto apruébalo tú también".

"La pena de muerte es justa para mí, por lo tanto apruébala tú también". La actitud

que tiene el hablante debe ser de tal peso que motive a los demás, de persuadir a

los demás, de que tengan un comportamiento determinado. Lo que interesa es

generar una acción, llevar a los demás a que hagan lo que uno quiere. Por esto el

emotivismo es no descriptivista.

b) Prescriptivismo: Para Hare tampoco es importante en el terreno de la ética

analítica justificar o no los juicios de valor o los términos éticos, lo que interesa es la

acción que generan pero, a diferencia de Stevenson, no estamos aquí persuadiendo

a los demás, sino que cada vez que emito un juicio de valor de alguna manera estoy

dictando una norma, una prescripción. Por lo tanto si el hablante dice "La pena de

muerte es injusta" esto se traduce en "prohibido aplicar la pena de muerte"; el

llamado a la acción aquí es de modo prescriptivo, por eso los juicios de valor para

Hare se traducen en normas, pero para que lo hagan tienen que darse dos

características:

- Debe tener contenido prescriptivo. Se traduce en el dictado de una norma.

- Debe tener contenido universalizable. Es aquel según el cual el hablante que llama

a la acción a los demás, emitiendo un juicio de valor traducido en una norma, es

justo que él actúe de la misma manera. El hablante queda alcanzado por el valor

que emitió.

Bolilla XI – Introducción a la Axiología

117

Ética normativa: Posiciones teleológicas y deontológicas. Ética sociológica.

Analiza como se produce el fenómeno jurídico en la sociedad y como funciona

el problema ético en una determinada comunidad. Se llama ética normativa porque

genera, este problema ético en la sociedad, el dictado de normas. Los hombres

dictan normas a partir de determinados valores.

1) Teoría Teleológica: Los valores se aplican porque propenden al logro de un fin,

estos valores tienen un valor intrínseco que para esta teoría es más importante que

la obligatoriedad del valor. Lo bueno está por encima de la verdad.

a) Santo Tomás: El mayor representante de la escolástica tuvo el mérito de fusionar

la filosofía aristotélica con el dogma cristiano; su idea pasa por tratar de analizar la

esencia intrínseca de los valores, las vías para llegar a conocer a Dios.

- La vía del teólogo: Pretende llegar a Dios a través de las revelaciones de la fe, para

poder llegar al conocimiento de Dios, según el teólogo, hay que llevar una vida de

constantes actos bondadosos.

- La vía del filósofo: El filósofo nunca podrá conocer a Dios a través de la razón, por

medio de ella solo captará algunos preceptos de la lex natural.

b) Utilitarismo Inglés: Se basa en el logro de una finalidad económica, los valores

se aplican si me llevan a la felicidad y esta me llega a través de lograr riquezas. Algo

es bueno si su fin es obtener la felicidad. Para Bentham lo intrínseco del valor puede

ser:

- Individualista: Si le da felicidad al individuo que suma a la felicidad individual de

otros individuos, logran la felicidad de la mayoría de la sociedad.

- Universalista: Si la felicidad se da teniendo en cuenta al grupo unitariamente.

- Idealista: Si los valores que se persiguen no están ligados a las pasiones.

- Hedonista: Si los valores que se persiguen se traducen en pasiones ligadas a lo

material.

Bentham dice que la utilidad debía ser individualista e idealista. Stuart Mill

dice que la utilidad debe ser universalista y hedonista, posición que triunfó en el

utilitarismo inglés y es la que hoy se aplica.

2) Teoría Deontológica: Estiman que lo más importante es generar deber, y esto es

más importante que el valor intrínseco; la moral se impone sobre lo bueno. No

interesa la finalidad que se persigue sino la obligatoriedad que genera el valor.

a) Kant: Cuando Kant separa moral de derecho descubre el aspecto normativo de la

ética. Evidentemente, dice, dentro de cada individuo hay normas que le indican

pautas y que dependen todas de una que está sobre ellas, ese es el imperativo

categórico. Este imperativo categórico es una especie de norma fundamental que

se aplica en cualquier circunstancia, es una norma moral que rige siempre, la

conducta del individuo y se caracteriza por ser:

- Categórico: Se impone bajo cualquier circunstancia.

- Autónomo: Se basta a sí mismo.

- Universal: Siempre es aplicable.

El Imperativo categórico se encuentra en la conducta humana cuando se

puede hacer valer ante cualquier circunstancia y cuando respete la libertad de los

demás. El derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro.

b) Rawls: En 1961 crea una obra llamada Teoría de la Justicia que fue considerada

como muy novedosa. Rawls fue un revisor del derecho norteamerticano,

Bolilla XI – Introducción a la Axiología

118

similarmente a lo que hizo Hart en Inglaterra respecto a la concepción de Austin. En

su Teoría de la Justicia no solo hace un análisis filosófico del derecho sino un

análisis de ribetes constitucionales. Para ello siguió a dos autores: 1) E. Kant,

máximo representante de la ética deontológica y 2) Juan J. Rousseau, en su famoso

Contrato Social. Dice Rawls, si un grupo de individuos que pertenecen a distintos

estamentos sociales, son aislados de la sociedad y se hace con ellos un trabajo de

laboratorio, pero con una finalidad: Que estos individuos en un plano de igualdad,

igualdad que no tienen, opinen para llegar a establecer una escala de valores

sociales, pero ante todo el máximo valor que es la justicia; tratar de determinar bajo

que circunstancias puede considerarse el máximo valor en una sociedad que es la

justicia. Para lograr la situación de igualdad social de opinión debemos cubrirlos con

una especie de manto llamado manto de la ignorancia. A partir de que se los cubra

con este manto de ignorancia los individuos perderán la memoria de lo que hicieron

con anterioridad, se transformarán en individuos para los cuales lo único que existe

es la vida en ese lugar donde están encerrados; pero a partir de ahí estarán en un

plano de igualdad, serán individuos puramente racionales o noúmenales, porque

nada más actuarán en esencia para tener la lucidez absoluta y la libertad total de

actuación para poder discutir en un plano de igualdad acerca de las escalas de los

valores sociales, cosa imposible de hacer si se manejaran en su contexto de clase.

Una vez que se logra aislarlos, cubrirlos con el manto de la ignorancia, lograr que

sean individuos puramente racionales, comenzarán a discutir acerca de distintos

valores privilegiando el valor justicia, luego de que se pongan de acuerdo acerca de

la importancia que tiene el valor justicia discutirán el resto de los valores. Una vez

que se hayan puesto de acuerdo, se les extraerá el manto de la ignorancia y

recobrarán su memoria y serán devueltos a sus distintos contextos sociales. Y dice

Rawls, ahora cada individuo no será el mismo, estará en condiciones de predicar

esos valores en la sociedad, eso que discutieron y aprendieron en una situación

puramente racional, de propagar una prédica seria de respeto a sus valores y cada

vez que la autoridad quiera abusarse en el ejercicio del poder, ellos y aquellos que

hayan aprendido de ellos su escala de valores, estarán en condiciones de defender

esos valores ante la autoridad. Esto no es otra cosa, dice Rawls, que el respeto por

las garantías constitucionales. Justamente Rawls sigue a Rousseau en el aspecto

del contrato social: Una vez que los individuos han discutido en una situación de

igualdad los distintos valores al ser devueltos a la sociedad están en mejores

condiciones de hacer respetar esos valores y si la autoridad ejerce el poder político

lo hace por una delegación que le hacen los individuos, esto es el contrato social. La

teoría de Rawls privilegia:

- El aspecto racional para analizar cuales serán los valores sociales.

- El aspecto de escala de valores.

- El aspecto del respeto a las garantías constitucionales.

- Es considerado renovador de la teoría norteamericana del derecho porque ha

sacado al derecho del ámbito de los jueces. Los individuos de la posición originaria

(igualdad absoluta), no son jueces, sino ciudadanos comunes, y son ellos los que

evalúan el hecho social y quiénes determinarán los valores sociales que deben tener

importancia partiendo de la base que el máximo valor es la justicia, al cual están

subordinados todos los otros valores.

Ética sociológica:

Es considerada por la mayoría de los autores como terreno propio de la

sociología, y analiza como esos valores que han sido incorporados en una sociedad

Bolilla XI – Introducción a la Axiología

119

se comparan con los de otra sociedad. Genera un estudio comparativo entre las

distintas sociedades. Aquí veremos si los valores son absolutos o relativos.

Estudia concretamente las escalas de valores sociales.

No analiza un valor determinado, no estudia si ese valor es más importante en

una época o en otra, ni si genera o no obligatoriedad, sino que:

1) Analiza estadísticamente las escalas de valores sociales, que es para cada

sociedad lo que forma parte de una escala de valores.

2) Que pautas son respetadas por los individuos, por qué los individuos respetan

determinados valores y no tienen en cuenta otros.

3) Analiza la comparación de las distintas escalas de valores de diferentes

sociedades.

Con esto llega a la conclusión de que es imposible hablar de valores

absolutos, ya que cada sociedad históricamente va generando su propia escala de

valores, ligada a su idiosincrasia, la que no debe ser imitada por otra nación, que

además la escala de valores está íntimamente ligada al aspecto cultural.

Cada sociedad construye su escala de valores, lo que hace que los valores no

sean absolutos, sino relativos.

Lo que es justo para una sociedad perfectamente pueden ser injustos para

otra.

Bolilla XI – Introducción a la Axiología

120

Derecho y Justicia. Evolución de la idea de justicia. Platón. Aristóteles. Santo

Tomás. Escuela Clásica. Stammler. Análisis del plexo valorativo jurídico.

Que es justicia?. El punto de partida necesario para la elaboración doctrinaria

de justicia debe ser el sentimiento de lo justo y de lo injusto. Citemos algunos

ejemplos:

1) Un padre tiene que repartir una torta entre dos hijos iguales, mellizos, con igual

educación e iguales méritos. Si al hacer el reparto le da a ambos partes iguales,

habrá hecho un acto justo. Si a uno le da un trozo mayor que al otro, había hecho un

acto injusto. Por lo tanto, vemos que en el acto de hacer justicia aparecen intereses

contrarios, cada hijo tiene un interés contrario al otro; frente a esos intereses el

padre impondrá justicia o injusticia.

2) Veamos otro ejemplo: Un padre "X" tiene 10 caramelos para repartir entre sus dos

hijos, le da 5 caramelos a cada uno, y llevo a cabo un acto de justicia. Otro padre “B"

tiene 100 caramelos para repartir entre sus dos hijos, pero le da 80 a uno y 20

caramelos al otro. Es indudable que el chico que recibió 20 caramelos, esta en mejor

situación que cualquiera de los hijos de "X" que solo recibieron 5; sin embargo ha

sufrido un acto injusto. Este mismo ejemplo puede proyectarse a una situación

social: Un país puede ser muy rico y hacer el reparto de su producto bruto en forma

injusta; no obstante, el que recibe la peor parte de este país que se pone como

ejemplo, pueda vivir mejor que otro semejante que vive en un país pobre, donde el

reparto es justo.

3) Veamos un tercer ejemplo: Un padre le dice a sus dos hijos, que aquel que trepe

el árbol será castigado. Resulta que los chicos desobedecen y los dos trepan al

árbol. Si castiga a solo uno de ellos, habrá hecho un acto de injusticia. Pero si no

castiga a ninguno de los dos, habrá sido justo aunque la norma que el mismo

impuso haya sido violada. Y violada doblemente, por un lado por los hijos que no la

cumplieron y por otro lado por el que no la hizo cumplir.

Cual fue la evolución de la Idea de Justicia?. Los griegos fueron los

verdaderos iniciadores de la especulación filosófica, giraron en torno a dos temas

fundamentales: la organización del Estado y el principio de Justicia.

Pitágoras: Para él Justicia es lo armónico, 4, 6, 24, son números justos por

ser cuadrados perfectos, hay una relación aritmética, pero: si alguien mataba a otro

había que matarlo para reponer la armonía (Ley del Talión).

Sócrates: Para él Justicia es el cumplimiento de la Leyes, el cumplimiento es

obligatorio aun cuando esas leyes sean contrarias a sus intereses personales. Por

eso cuando lo condenaron a muerte, cumplió personalmente su condena.

Platón: Sostenía la existencia de un mundo sensible (hechos empíricos) y un

mundo suprasensible (las ideas). Escribió "La Alegoría de las Cavernas" (Platón fue

al cine). Platón distingue tres virtudes: sabiduría, fortaleza y templanza, que están

armonizadas por otra fundamental: la justicia. Justicia es aquello que nos provoca

felicidad. Si se es justo se es feliz, pero eso solo se lo debemos explicar a los

simples.

Aristóteles: Discípulo de Platón, disiente con su maestro sosteniendo que el

mundo de las ideas no esta separado de la realidad; para Aristóteles las ideas no

pueden existir fuera de las cosas sensibles, porque todo en la realidad esta

informado por los principios metafísicos. La materia informe no es nada, de la misma

Bolilla XI – Introducción a la Axiología

121

manera que la forma sin materia es algo inconcebible, decía Aristóteles. Aristóteles

habla de una nueva idea: habla de la resolución de cuestiones de justicia, habla de

justicia y equidad para casos individuales. Habla de una Justicia Distributiva, cada

individuo recibe un premio adecuado a sus merecimientos, y una Justicia

Correctiva, que tiene una función mas objetiva que la distributiva, no solo toma en

cuenta los merecimientos sino las consecuencias de los actos de los sujetos,

subdividiendo la Correctiva en Justicia Conmutativa cuando la función distributiva

surge del acuerdo entre partes y otra Judicial cuando el Juez aplica la sanción de

un delito. Criticando a Pitágoras dijo: Se insiste y se pretende que el Talión es la

Justicia del Radamanto, pero hay muchos casos en que esta doctrina no sirve, por la

gran diferencia que hay entre un delito voluntario y otro involuntario. En su libro

"Ética de Nicomaco" definió la Justicia como el punto inter-equidistante entre dos

vicios. En un extremo esta el cobarde, en el otro esta el temerario: El punto

equidistante entre los dos es lo justo. Y aquí viene la crítica a Aristóteles: Si en un

extremo esta el cobarde y en el otro el temerario: cual es el punto medio

equidistante: La Prudencia o la Valentía: ambos son valiosos pero no me definen el

punto medio, entonces: ¿No nos habrá tendido una trampa que lleva 25 siglos, y

primero tomó como punto medio el valor y luego los extendió?. En Aristóteles es

donde el derecho natural alcanza su máxima expresión, a tal punto que mucho los

han definido como el padre del Derecho Natural, porque su ética habla de lo que es

justo por Naturaleza a diferencia de lo que es justo porque la Ley lo ordena.

Santo Tomás de Aquino: Cristianizó las ideas de Aristóteles y tomo de los

romanos la idea de Justicia de "dar a cada uno lo suyo". Pero Santo Tomás le

agrega: "Dar a cada uno lo suyo con voluntad constante y perpetua. Le agrega el

tinte teológico: "Dar a cada uno lo suyo si y solo Dios me lo indica".

Escuela Clásica: Smith en su libro "El Desarrollo de las Concepciones

lusfilosóficas" nos cuenta que en los últimos periodos de la edad media, se venia

preparando en Europa el terreno de nuevas formas de vida política, económica y

religiosa. Cabe recordar los acontecimientos que marcaron el inicio de la edad

moderna: El Descubrimiento de América (1492), la Caída del Imperio Romano de

Oriente (1453), el Descubrimiento de la Imprenta por Gotemberg . La iglesia había

dejado de ejercer influencia unificadora y en la Europa Occidental se iban

instaurando Monarquías Centralizadas; el principio de nacionalidad comienza a

prevalecer sobre el concepto de una religión universal. Hubo varios autores del

derecho natural clásico: Maquiavello escribió "El Príncipe" donde aconsejaba al

gobernante como ser buen gobernante, Hugo Crocio, aceptaba la teoría aristotélica

de la naturaleza del hombre pero se apartaba de la escolástica sosteniendo que el

derecho no se funda en Dios sino en la sociabilidad del hombre "homo gregario". Era

Naturalista Racional, separa el Derecho de la Moral, Hoobes escribió "El Lebithan".

Lo que pretendieron los autores de la Escuela Clásica era resolver la cuestión de

justicia elaborando Códigos Ideales con validez absoluta, partiendo de la base, que

el Derecho Natural existiría aunque no existiera Dios.

Stammler: Rodolfo Stammler, falleció en 1938, alemán, dice: Cuando alguien

va navegando y desea llegar a un puerto, se guía por las estrellas; pero no se

detiene a averiguar de donde vienen las estrellas. Analógicamente cuando se

pretende ser justo, la justicia que lo ilumina queda afuera. Stammler no veía la

justicia como un valor, porque en su época la teoría de los valores no se había

desarrollado, y lo poco que había no lo tomó en cuenta, prefiriendo seguir con la

Bolilla XI – Introducción a la Axiología

122

corriente neo-kantiana. Stammler reduce el problema de la filosofía del derecho a

dos problemas: 1) Distinguir el derecho de aquello que no lo es, y 2) Que la Justicia

es la idea del derecho. Derechos puede haber varios, pero justicia hay una sola,

porque la justicia es una "idea" que no cambia nunca, en cambio el derecho es la

actividad que se guía por esa idea, por eso el derecho cambia.

Hans Kelsen: Criticó a los anteriores y se dice "aséptico en la justicia". Pero

en el final de su libro ¿Qué es Justicia? define la justicia, define su subjetivo ideal de

justicia, se hace un relativista subjetivista y dice que "lo suyo de cada quien lo dicen

las normas, el derecho positivo".

Alf Ross: Es escéptico de la justicia. Como todas las ideas eran criticables, la

analiza desde el punto de vista de dos elementos:

1) Elemento Formal: Idea de igualdad, igualdad para quienes están en idénticas

situaciones.

2) Elemento Material: Quienes son iguales?: Nadie, nadie está en la misma

situación que el otro. Matar es un delito, dar muerte a una persona. Pero los

homicidas no son todos iguales; no es lo mismo el homicida que tiene 18 años que

uno de 60; entonces:

Si no es posible definir materialmente, el concepto se cae. Si no es posible

definir formalmente, no podemos definir, no puede haber justicia, para Ross hablar

de justicia es hablar de algo irracional.

Posición de John Rawls: Ataca al utilitarismo y al intuicionismo. Parte de

principios de justicia, que para elegirlos imagina una situación ficticia, a la que llama

situación originaria. Está dada por una reunión imaginaria de seres racionales con

características particulares. Estos seres se encuentran en circunstancias de justicia.

Estipula que los participantes se comprometen a respetar principios, que deben ser

generales, universales, públicos, completos y finales. Y eligen por unanimidad dos

principios, el de igualdad en la libertad (justo es el sistema que asigna a cada

miembro de la comunidad la mayor libertad posible en igualdad con los demás) y el

de diferencias (cuando hay desigualdades sociales y económicas deben ser

dispuestas de modo tal que deben ser para el mayor beneficio de los que se

encuentran en la posición social menos ventajosa, y que deben adjudicarse a

funciones y posiciones abiertas a todos bajo condiciones de una igualdad de

oportunidades).

Posición de la Escuela Egológica. Análisis del Plexo valorativo jurídico:

Cossio, al igual que varios estudiosos del derecho, entiende que la justicia es

un valor jurídico. Abandonada ya la vieja idea de que era una virtud como lo

propusieran Sócrates, Platón y en parte Aristóteles, rescató de este último el aspecto

de que la justicia se manifiesta sobre todo en el ámbito social, el hombre, como es

un ser político, que necesita vivir en sociedad, tiene que manejarse además de con

una justicia particular, una justicia en el ámbito social; también tuvo en cuenta el

concepto de Platón respecto a que la justicia cumple una función, a la que Platón

llamó armonizadora o totalizadora, porque el resto de las virtudes humanas

encontraban, su justo medio si existía el valor justicia. También tuvo en cuenta

Cossio algunas enseñanzas de Santo Tomás de Aquino referidas al concepto de

justicia social, "que cada uno tenga lo suyo", que a su vez fue tomado por Ulpiano "la

justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo". Por lo tanto,

dice Cossio, si el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva, el derecho

Bolilla XI – Introducción a la Axiología

123

ante todo tiene el aspecto de la convivencia pacífica, pero tiene otro muy importante,

la convivencia conflictiva. Pero el individuo en sociedad vive rodeado de valores, por

ser el derecho un objeto cultural egológico, que es valioso positiva o negativamente,

por lo tanto si el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva y el derecho es

un objeto cultural egológico que es valioso, gran importancia deben tener los valores

para analizar el fenómeno jurídico, y esos valores estarán bajo un valor máximo que

es el valor justicia.

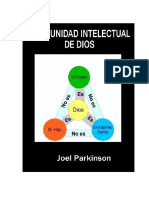

Cossio en la teoría egológica parte de la base de que existen tres pares de

valores:

Estos tres primeros valores surgen de la convivencia pacífica, surgen

espontáneamente en la comunidad, la misma interrelación social hace que

aparezcan estos tres valores, sin intervención del estado, los llama Cossio valores

fundantes.

INSEGURIDAD DISCORDIA EXTRANJERÍA

SEGURIDAD PAZ SOLIDARIDAD

ORDEN PODER COOPERACIÓN

RITUALISMO OPRESIÓN MASIFICACIÓN

Pero la convivencia no siempre es pacífica, la interferencia intersubjetiva

incluye también las relaciones conflictivas, por lo tanto ocurrirá, en algún momento,

que este valor fundante se desdibuje y sea necesario que el Estado tenga que ubicar

las cosas en su justa medida, entonces aparecerán valores fundados, que no son

espontáneos sino impuestos por el Estado.

Seguridad-Orden: El valor seguridad es aquel que hace que espontáneamente el

individuo se sienta protegido por la misma convivencia, pero puede ocurrir que este

valor seguridad se desdibuje y pierda sentido porque entra a jugar la etapa

conflictiva de la convivencia, donde ya no sentiremos seguridad, entonces aparecerá

un primer disvalor o valor negativo, por defecto, la inseguridad. Debe aparecer el

valor fundado orden para terminar con la inseguridad, el Estado debe intervenir

para restablecer la seguridad; pero puede ocurrir que el Estado termine

desdibujando el valor orden y éste se transforme, por exceso, en un disvalor llamado

ritualismo, donde el respeto a las formas supera al orden mismo.

Paz-Poder: Los individuos se encuentran en convivencia pacífica, pero el valor

positivo paz podría degenerar en un disvalor por defecto discordia, entonces el

Estado deberá imponer un nuevo valor, para terminar con la discordia, que se llama

Bolilla XI – Introducción a la Axiología

124

valor poder. Pero el valor fundado poder podría degenerar en un disvalor, por

exceso de poder, que Cossio lo llama opresión.

Solidaridad-Cooperación: Una sociedad que vive en convivencia pacífica tiene una

tendencia, dice Cossio, a ayudar al semejante, justamente cuando uno deja de

interesarse por el otro y se interesa solo por él, de alguna manera se va terminando

esa convivencia pacífica, ante todo porque deja de ser convivencia, por lo tanto

aparece el valor fundante solidaridad, pero puede degenerar en un disvalor por

defecto que haga que ya no me interese el prójimo en absoluto, Cossio a este

disvalor valor lo llama extranjería; el Estado deberá procurar que los individuos se

preocupen por el prójimo pero no espontáneamente sino porque se les exige a

través del valor fundado cooperación; si el Estado exigiere demasiada

cooperación a punto tal de que se pierda la identidad de los individuos, y que dejen

de tener participación para transformarse en un engranaje del Estado, sin ningún

tipo de identidad, el valor fundado cooperación degenerará en el disvalor por

exceso masificación.

La pregunta es: ¿Cómo lograr que los valores se mantengan siempre en un

estadio positivo y que no degeneren en disvalores, por defecto o por exceso?.

A partir, dice Cossio, de un séptimo valor, que está por encima de todos

los demás, el valor justicia.

El valor justicia actúa armonizando a los otros valores, para no caer en

extremos. Por lo tanto los tres pares de valores se mantendrán en el justo medio si

por encima de ellos está el valor jurídico justicia.

Comentarios:

I) Cossio siguió a Platón al adjudicar a la justicia corno un valor armonizador del

resto.

II) Cossio siguió a Aristóteles tomando su teoría del justo medio entre dos extremos.

Además de que la justicia se debe dar en el ámbito social, la nota de alteridad

aristotélica.

III) Cossio de Santo Tomás el pensamiento de que todos los valores tienen un fin, el

bien común.

IV) Cossio, una vez más, criticará a Kelsen. Kelsen ante todo dijo que su teoría es

pura porque elimina todos los valores, para excluir todo tipo de ideologías del ámbito

del derecho, pero además una de las razones que lo llevaron a Kelsen a eliminar los

valores, se refería a la crítica que hace Kelsen a la concepción de Ulpiano. Cuando

Ulpiano decía: "La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo

suyo", Kelsen decía que es una fórmula vacía de contenido porque, se pregunta,

¿qué es dar a cada uno lo suyo?, ¿qué es lo suyo de cada uno?; esta concepción

será arbitrariamente interpretada por los jueces, según los intereses que estén en

juego, por lo tanto es una muestra que esta fórmula, vacía de contenido, no es más

que la manifestación de una ideología. Cossio encontró el contenido al concepto de

justicia, cuya falta tanto criticó Kelsen, en la concepción de Ulpiano. Para Cossio el

"dar a cada uno lo suyo " de la justicia está ligado a un aspecto principal: la justicia

cuando da a cada uno lo suyo no le da a cada uno lo suyo entre los iguales, porque

los hombres en sociedad se manejan en distintas clases o estamentos, hay igualdad

entre individuo que están en una misma situación social, pero no hay igualdad entre

un hombre rico y un hombre pobre; por lo tanto, dice Cossio, hay que modificar el

concepto de igualdad y hablar de igualación. La igualación significa darle más al que

menos tiene, y justamente así se iguala. Por lo tanto para darle contenido al

Bolilla XI – Introducción a la Axiología

125

concepto de justicia no hay que hablar de igualdad sino de igualación y dice Cossio:

el contenido de dar a cada uno lo suyo nos lleva a decir que estamos ante una

creación de igualaciones en libertad.

- Creación porque la autoridad constantemente está creando normas.

- De igualaciones porque hay que darle más al que tiene menos.

- En libertad porque la conducta en interferencia intersubjetiva, evoluciona y se

maneja en un ámbito de libertad social.

Así Cossio le ha encontrado contenido a la fórmula de Ulpiano, el dar a cada

uno lo suyo, significa darle más al que tiene menos y con esto se logra la

consagrada igualdad.

Bolilla XI – Introducción a la Axiología

También podría gustarte

- Obras Escogidas de Geerhardus V - Geerhardus VosDocumento162 páginasObras Escogidas de Geerhardus V - Geerhardus VosDiego Fabian Araneda88% (8)

- Tipos de Cierres de VentaDocumento5 páginasTipos de Cierres de VentaDiego Fabian Araneda100% (1)

- SaturnoDocumento66 páginasSaturnoAndrea Jaramillo100% (1)

- La Palabra Adversativa - Eliseo VerónDocumento118 páginasLa Palabra Adversativa - Eliseo VerónMartina RamirezAún no hay calificaciones

- I.M. Bochenski - Los Métodos Actuales Del PensamientoDocumento275 páginasI.M. Bochenski - Los Métodos Actuales Del PensamientoEnrique Luque GarcíaAún no hay calificaciones

- Comentario Sobre Fragmento Del TeetetoDocumento5 páginasComentario Sobre Fragmento Del TeetetojoseramonhmAún no hay calificaciones

- La Imaginacion Romantica - BowraDocumento296 páginasLa Imaginacion Romantica - Bowrabenjamin merida75% (4)

- 2.5 - DH - Sentido Común - LonerganDocumento65 páginas2.5 - DH - Sentido Común - LonerganDolores SalgadoAún no hay calificaciones

- Martinez Marzoa Felipe - Revolucion E IdeologiaDocumento47 páginasMartinez Marzoa Felipe - Revolucion E IdeologiaIker ArbelaizAún no hay calificaciones

- KOJÈVE, A. - La Concepción de La Antropología y Del Ateísmo en Hegel (OCR) (Por Ganz1912)Documento250 páginasKOJÈVE, A. - La Concepción de La Antropología y Del Ateísmo en Hegel (OCR) (Por Ganz1912)Nelson TomaziAún no hay calificaciones

- Merton, Robert - Teoría y Estructura SocialDocumento30 páginasMerton, Robert - Teoría y Estructura Socialocasio200067% (6)

- Boletín 746 11 10 22Documento20 páginasBoletín 746 11 10 22Diego Fabian AranedaAún no hay calificaciones

- ORDENANZA NRO. 133082 Ruidos Molestos - 55Documento7 páginasORDENANZA NRO. 133082 Ruidos Molestos - 55Diego Fabian AranedaAún no hay calificaciones

- La Triunidad Intelectual de DiosDocumento14 páginasLa Triunidad Intelectual de DiosDiego Fabian AranedaAún no hay calificaciones

- Diccionario - Community Manager PDFDocumento23 páginasDiccionario - Community Manager PDFDiego Fabian AranedaAún no hay calificaciones

- Diccionario - Community Manager PDFDocumento23 páginasDiccionario - Community Manager PDFDiego Fabian AranedaAún no hay calificaciones

- Ensayo Filosofía Luis HauDocumento6 páginasEnsayo Filosofía Luis HauyulitzaAún no hay calificaciones

- Tarea Grupal - AxiologiaDocumento1 páginaTarea Grupal - AxiologiaAndre RGAún no hay calificaciones

- Universidad Abierta para Adultos 1Documento5 páginasUniversidad Abierta para Adultos 1leidy PerAún no hay calificaciones

- Actividad 2 AristotelesDocumento10 páginasActividad 2 AristotelesQUICHIPARRA0% (1)

- EXAMEN DE HISTORIA DE LA FILos.1 EV.Documento2 páginasEXAMEN DE HISTORIA DE LA FILos.1 EV.Lucas Del Águila AceitunoAún no hay calificaciones

- ROF Maria ZambranoDocumento8 páginasROF Maria ZambranocarlosAún no hay calificaciones

- El Nietzsche de HeideggerDocumento2 páginasEl Nietzsche de HeideggercarlosdapeAún no hay calificaciones

- Scan 20 May. 2019 PDFDocumento25 páginasScan 20 May. 2019 PDFignacio canoAún no hay calificaciones

- Conceptos IluminadoresDocumento12 páginasConceptos IluminadoresMaria Fernanda Ripoll MoreloAún no hay calificaciones

- Modelo ConductistaDocumento2 páginasModelo ConductistaRosana Perez OrtegaAún no hay calificaciones

- Equipo5 Actividad4Documento10 páginasEquipo5 Actividad4Moreno Díaz Luisa Maria100% (1)

- 2do ParcialDocumento15 páginas2do ParcialSarai RosalesAún no hay calificaciones

- Transparencia y QuiebresDocumento12 páginasTransparencia y QuiebresCdora Laura SwietoAún no hay calificaciones

- Conjeturas y Refutaciones PDFDocumento3 páginasConjeturas y Refutaciones PDFDaniSobralAún no hay calificaciones

- Teoría de Los Marcos Relacionales y El Análisis Experimental Del Lenguaje y La CogniciónDocumento22 páginasTeoría de Los Marcos Relacionales y El Análisis Experimental Del Lenguaje y La CogniciónDaniel0% (1)

- Muestra Preliminar de Enseñar Filosofía 10.Documento32 páginasMuestra Preliminar de Enseñar Filosofía 10.Murasaki ShikibuAún no hay calificaciones

- Sócrates, Platón y AristótelesDocumento2 páginasSócrates, Platón y AristótelesA.Álvarez Pérez RamónAún no hay calificaciones

- ANTROPOLOGIADocumento4 páginasANTROPOLOGIAdeysi fernandez vilcarimaAún no hay calificaciones

- s10 Lectura AxiologíaDocumento11 páginass10 Lectura AxiologíaBrayan TDAún no hay calificaciones

- Cuadro Comparativo - Blanca AguirreDocumento1 páginaCuadro Comparativo - Blanca AguirreBlanca Aguirre RetoAún no hay calificaciones

- Aristóteles. Ética Nicomaquea. Libros I, II, III PDFDocumento58 páginasAristóteles. Ética Nicomaquea. Libros I, II, III PDFmajjfgAún no hay calificaciones