Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Ponencia Caminos Barbacoas

Ponencia Caminos Barbacoas

Cargado por

david vasquez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

16 vistas5 páginasTítulo original

PONENCIA CAMINOS BARBACOAS

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

16 vistas5 páginasPonencia Caminos Barbacoas

Ponencia Caminos Barbacoas

Cargado por

david vasquezCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

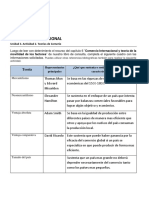

Está en la página 1de 5

Camino Tuquerres Barbacoas.

El camino viejo Tuquerres Barbacoas representa un origen borroso de lo que

desde años atrás ha sido la relación entre la zona andina y el pacifico nariñense,

entre sierra y selva, entre los de arriba y los de abajo. Desde la época de los

Telembies y pastos, ya se hablaba de dos mundos conectados, según cuentan las

leyendas, el chispas y el guangas, y las dos perdices poderosas, representan dos

formas, el día y la noche, lo oscuro y lo blanco, lo frio y lo caliente, que se

encuentran sobre los andes, sobre el Cumbal y Shimangual.

“En la apuesta unos dicen que gano la perdiz negra, por eso la riqueza y

el saber, quedaron para abajo, para adentro, para barbacoas y la

pobreza para la provincia. Dicen que la negra, lo negro, representa las

cualidades, es el poder, del adentro, del abajo, de lo que está debajo, el

norte y el occidente o el noroccidente, el mar, el fuego, el oro y la

riqueza, la selva, lo oscuro, el peligro, la belleza, lo fantástico, el mundo

de los muertos, la vida después de la vida, lo espiritual, loa aucas o

jambos (salvajes: indios y negros), la selva. Y que la blanca las

cualidades –poderes de afuera de arriba, encima, el sur y el oriente o el

suroriente, la tierra, la agricultura, la pampa, lo claro, la luz, la

tranquilidad, lo natural…”

Plan de justicia y vida para el resguardo Indígena de Túquerres, (2009).

La historia del camino es antigua, por allí se comerció el oro de Barbacoas, se

trasladaron innumerables mercancías para alimentar las minas, y otros tantos

objetos que según cuentan, llegaban desde Europa. Esto dio paso al crecimiento

de los poblados de Tuquerres como principal proveedor de víveres para el

sostenimiento de las minas y a otros poblados, como San Pablo (actualmente

Ricuarte), El Espino, y Mallama, que se fundaron como puntos de paso de esta

ruta, por ello, comunidades y camino en este caso, no se pueden entender por

separado, el camino es la historia de las comunidades, y las comunidades son la

historia del camino.

Con el paso del tiempo, las minas perdieron importancia, y Barbacoas, quedo

aislado y en el abandono, mientras que Tumaco se fue constituyendo como puerto

principal del pacifico nariñense. Desde esa época pasaron largos años y variados

proyectos que dieron lugar a construcciones intermitentes que afectarían el trazo

del camino viejo, gran parte del camino, ha sido modificado o intervenido por

múltiples obras como el ferrocarril del diviso, el paso del oleoducto transandino y,

la construcción de la actual carretera a Tumaco. En este proceso de

transformación, también se incluyen las dinámicas de poblamiento desprendidas

de la ruta y sus intereses que han generado múltiples olas migratorias llevando a

que muchos pobladores fueran ocupando la vía y sus alrededores (Hoffman,

1999).

Un capítulo aparte es la historia de violencias históricas, conflicto armado y

narcotráfico, que han habitado el sector del piedemonte costero y pacifico desde

hace mucho tiempo; aunque, recientemente solo se menciona la presencia de

actores armados y narcotráfico desde los años noventa, según cuentan los

pobladores, “para abajo el ambiente siempre ha sido más caliente, antes con

machete pero siempre ha sido duro”. Los mismos zanjones por los que años atrás

circularan, indígenas llevando señores cargados de oro en sus espaldas, esclavos

buscando libertad o arrieros de montaña, servirían tiempo después como

trincheras de guerra para los actores armados que, según dicen, buscaban

controlar este territorio, por su ubicación como corredor estratégico. Con todo esto,

lo cierto es que el trazo del camino se ha visto gravemente afectado convirtiéndolo

en un trazo discontinuo y difícil de seguir. Sin embargo; esto último no afirma que

el camino no exista, pues la intermitencia de su presencia es más resultado de la

vitalidad y la dinámica, que del abandono o el olvido, podría decirse que su

conformación actual tiene el carácter de un palimpsesto 1 en el que se superponen

distintas escrituras, que corresponden a los esfuerzos hechos por múltiples manos

para lograr la conexión entre dos regiones. Afirmamos que este es un camino vivo,

con una larga historia de relaciones, migraciones e intercambios que siguen

alimentando el vínculo entre dos regiones..

De otra parte, más allá de la grandeza de la ruta y la complejidad de su historia, lo

que en la actualidad es el camino viejo, también se corresponde con una

dimensión local, de límites más pequeños, que hablan del pueblo o la vereda,

donde se recrean pequeñas historias de orden de lo cotidiano, lo sagrado, lo

sobrenatural y lo comunitario. Sentidos que dan cuenta de usos y prácticas desde

la mirada del día a día de la vida veredal, donde transcurre la vida de vecinos,

quienes lo recorren cotidianamente, para visitar familiares, buscar la suerte del oro

perdido, o cargar la caña y la panela. Donde aún se recrea el eco de una relación

entre los de arriba y los de abajo, que hablan de la calentura de los de abajo, de la

frialdad de los de arriba, de las fiestas y los espantos que habitan el camino, y

sobre las que haremos una breve aproximación en este escrito recreando una de

las tantas voces del camino.

El señor de Cuaiquer, el camino viejo, y la fiesta del Pendo

Don Juan Delgado, era el abuelo, nació en los años de 1920, y murió a los 94

años, de viejo, su fe al señor de cualquier era bien conocida para la familia, pues

todos los años en semana santa y en agosto, sin falta peregrinaba a visitar al

señor de Cuaiquer. Bastón en mano, durante varias décadas salía de su casa en

la vereda San Pablo, municipio de Ricaurte y recorriendo los senderos del camino

viejo se dirigía hasta la capilla donde reposa el cristo aparecido, patrono mayor de

todos habitantes de la zona.

Don Juan, era devoto del señor de Cuaiquer porque según recuerdan sus hijas, el

señor de Cuaiquer le salvo la vida, y como reza el dicho se escapó de morir, de

1

Se llama palimpsesto (del griego antiguo "παλίμψηστον", que significa "grabado nuevamente")

al manuscrito que todavía conserva huellas de otra escritura anterior en la misma superficie, pero borrada

expresamente para dar lugar a la que ahora existe.

milagro. Según cuentan, el mismísimo señor de Cuaiquer se le apareció cuando

estaba moribundo, luego de sufrir un terrible golpe en la columna por un racimo de

chontaduro que le cayó sobre la espalda, mientras tomaba agua del río borracho

de beber chapil y renegaba de la vida que le toco. El golpe fue tan fuerte que

perdió la consciencia y la recupero a los tres días, cuando el señor de Cuaiquer se

le apareció, morenito, bien bonito, tal como es, pero vestido de blanco, y en tono

severo lo espetó, diciéndole que esta vez lo salvaría, pero que de ahí en adelante

tenía que dejar el trago y eso si pagar el favor visitándolo cada año. Minutos

después, un hombre indígena que venía por el camino se desvió, para tomar agua

y lo encontró en el rio. El indio, era curandero sabio, y supo amarrarlo y envolverlo

bien bonito, para que no se lastimara, pues, al parecer se había quebrado la

columna en varias partes. El indio lo llevó hasta su casa donde lo velo durante tres

días con sus noches, envuelto como estaba, poniéndole plantas y ungüentos que

él sabía, mientras lo encomendaba al señor de Cuaiquer con el que sabía curar.

Tres días después, don Juan despertó sabiendo dos cosas, la primera que Dios

existe, y la segunda, que nunca más iba a tomar ese diablo del ¡Chapil!

Desde entonces, don Juan dejó la bebida y siempre peregrinó un largo camino

hasta la capilla, desde su finca en San Pablo. El camino siempre lo hizo a pie, y

siempre por el camino viejo, pues ir por la carretera no tenía gracia, y mucho

menos tenia gracia ir en carro. Como don Juan, el señor de Cuaiquer cuenta con

muchos devotos en la zona, y en su capilla se pueden leer cientos de placas de

agradecimiento, por los favores recibidos, que los feligreses mandan a poner en la

capilla., En las placas su nombre aparece escrito de todas las formas posibles,

unas con K, otras con Q, otras con, C, la falta de acuerdo en la escritura habla del

origen del cristo, que, siendo un cristo indígena, porta la denominación que los

españoles dieran a los pueblos indígenas del lugar, (Cuaiqueres) desconociendo

sus propios nombres y que desde los 70s, ellos transformaron reivindicando el

nombre INKAL AWA para su etnia. Según cuentan, el cristo lo encontró un

indígena, y apareció a un lado del camino viejo, en medio de la selva cubierto de

hojas y restos vegetales, otros dicen que debajo de una mata de plátano bien

tapadito con hojas de bijao, en todo caso, como tantos otros cristos aparecidos, es

un misterio como llego a parar allí, algunos dicen que los españoles lo dejaron allí,

para aumentar la fe de los indígenas, y otros dicen que tal vez era muy pesado y

por eso lo abandonaron. Lo que sí se sabe es que al cristo nadie lo saca de allí,

desde que le pusieron su capilla, el cristo de Cuaiquer es bravo cuando lo quieren

sacar de su montaña, y cada vez que intentan bajarlo para la carretera, se desata

un aguacero que hace desistir a cualquiera. Ahora se puede llegar en carro, por

una carretera muy maltrecha recientemente abierta, hasta hace pocos meses el

camino era una tocha que solo se podía recorrer a pie o a caballo. El señor de

Cuaiquer también ha sido testigo de los cambios del lugar y del camino, su capilla

ha crecido y alrededor de esta se han ido construyendo varias casas y negocios

alrededor de una pequeña plaza, donde se llevan a cabo las actividades de la

vereda. De igual manera desde su capilla también se dejan ver ver cultivos de

coca, que se entremezclan con el plátano y la vegetación nativa, y cuando alguien

pregunta de quién son esas matas, los lugareños se encogen de hombros y

contestan que son del señor de Cuaiquer.

Lo cierto es, que el señor de Cuaiquer, tiene fama de milagroso, y sus fiesta es

según los lugareños, la más importante de la zona, Las fiestas, duran varios días,

y se festejan en Altaquer, convocando a gente de todas partes iniciando con el

festejo del Pendo. Esta fiesta, se consideran las más importantes de toda la zona,

pues reúnen a indígenas, afrodescendientes y campesinos de varias partes de la

vía y de la montaña, que se reúnen para el festejo.

La familia Delgado, también habla de esta fiesta, aunque no siguen al pie la

tradición de don Juan, mencionan que “al señor de Cuaiquer le llega gente de todo

ello, gualpuros (indigenas) de todos lados, que bajan de adentro de la montaña,

gente negra de abajo de la guayacana,mestizos gente blancam, campesinos

también de todo lado, son buenas, hay buen baile, hay chapil, trago ventiado, y

mínimo un muerto o un herido” son bonitas dice doña Nelly Delgado, una de las

mujeres de la familia, viene gente de todo lado, de abajo vienen todos, vienen los

indigenas, de arriba de la sierra también vienen, eso se llena…pero lo más bonito

es el pendo, porque la gente de lo frio y de lo caliente, se reúnen y traen sus

productos, la papa, el olluco de lo frio, y de acá la yuca el plátano la panela, y se

hace el intercambio. Nosotros ya no vamos porque va mucha gente, y hay mucho

borracho, pero las jóvenes, si van, ahora es fácil, porque se puede ir en carro,

antes tocaba a pie por el camino viejo y subir esa loma. Yo prefiero ir en semana

santa que es más tranquilo, y ahí si me voy caminando, por acá nomas por el

camino viejo, y caigo a chambu, y de allí ya es cerquita a salir al camino de

Cuaiquer.

La fiesta del pendo se reconoce como una fiesta antigua, al parecer de origen

indígena, que parece existir mucho tiempo antes de la llegada de los españoles,

pero que actualmente reúne gente de todo el piedemonte costero. Botero Villegas,

(2009), habla de esta fiesta como un punto de encuentro entre estas

comunidades, recogiendo relatos de la celebración de la fiesta en distintas

comunidades AWA. De igual manera, además de aportar algunos elementos sobre

su origen indígena, también da cuenta de sus cambios y de la forma en la que se

festeja a lo largo y ancho del territorio. Esta fiesta tradicional se ha ido

transformando gradualmente, según el autor debido a la evangelización realizada

por los misioneros, reforzada por el hallazgo del Cristo en la ladera de una

montaña cercana a Cuaiquer Viejo. Los misioneros crearon un sistema de tributo,

especialmente para la celebración de la fiesta del 'pendón' que consistía en la

entrega, por parte de los indígenas, de especies vegetales y animales a los

sacerdotes. En la actualidad algunas de estos usos persisten, como la entrega de

un tributo para el beneficio de la fiesta, según el autor la fiesta ha perdido su

carácter tradicional para convertirse en un acto de poca significación cultural; sin

embargo a lo largo de los años y a pesar de los cambios, el pendo, sigue siendo

una fiesta tradicional, con fuerte influencia indígena en su conformación, como lo

remarca Botero, pero también con vocación de cambio, que lejos de perder

adeptos, cada vez gana mayor convocatoria, y pese a los cambios en la dinámica

poblacional, sigue siendo un punto de encuentro, un lugar de conexión entre las

gentes de variado origen que han ido poblando la vía al pacifico.

El pendo también puede ser visto como un lugar de confluencia de los pueblos

hijos del camino viejo y de la vía, pues la fiesta es celebrada en varios puntos de

la zona y reúne a indígenas, campesinos afrodescendientes, mestizos. Su origen

colonial, marca la relación que desde esa época marco la constitución poblacional

del territorio, en el pendo se reúne, la vieja relación con el español, la relación de

la sierra con la costa, el encuentro entre de los de arriba y los de abajo, pero

también se reúnen los llegaderos o llegadizos, que han venido de todas partes a

poblar el piedemonte costero y el pacifico nariñense.

También podría gustarte

- Motor c7.1 Caterpillar PDFDocumento152 páginasMotor c7.1 Caterpillar PDFAirton Sena82% (11)

- Biblia El Poder de Una Mujer Que Ora NVI: Oraciones y Ayudas de Estudio de Stormie Omartian (Spanish Edition)Documento5 páginasBiblia El Poder de Una Mujer Que Ora NVI: Oraciones y Ayudas de Estudio de Stormie Omartian (Spanish Edition)ROSBELYAún no hay calificaciones

- Nomenclatura de Mutaciones Génicas y CromosómicasDocumento5 páginasNomenclatura de Mutaciones Génicas y CromosómicasCloudAún no hay calificaciones

- 3 Guia ArcGis Geostat PDFDocumento27 páginas3 Guia ArcGis Geostat PDFGualberto Machaca MendietaAún no hay calificaciones

- Tipos de SondasDocumento6 páginasTipos de SondasandreasabanaAún no hay calificaciones

- Certif Mantto. Instalac. TermicasDocumento2 páginasCertif Mantto. Instalac. Termicasjosegustavo6184Aún no hay calificaciones

- Lineas de InfluenciaDocumento11 páginasLineas de InfluenciaVictor SuarezAún no hay calificaciones

- Programa de Prevención y Protección Contra Caídas de Alturas NESPARDocumento45 páginasPrograma de Prevención y Protección Contra Caídas de Alturas NESPARGrupo Nespar ConstruccionesAún no hay calificaciones

- Respiracion - Circulacion Organismos AcuaticosDocumento8 páginasRespiracion - Circulacion Organismos AcuaticosFelipe San MartinAún no hay calificaciones

- Derecho Ambiental EN EL PERUDocumento12 páginasDerecho Ambiental EN EL PERUDelbert Castillo OrtegaAún no hay calificaciones

- Introducción A Los Satélites de ComunicacionesDocumento6 páginasIntroducción A Los Satélites de ComunicacionesMartAún no hay calificaciones

- Estudio de Caso Agua ProducidaDocumento15 páginasEstudio de Caso Agua ProducidaGrisel GutierrezAún no hay calificaciones

- Guia PRIMEROS Metodo CientificoDocumento9 páginasGuia PRIMEROS Metodo CientificoJohanna Miranda RojasAún no hay calificaciones

- BRONCOSDocumento3 páginasBRONCOSSantiago AvilaAún no hay calificaciones

- 2020 Boletin Epidemiologico Semana 31Documento26 páginas2020 Boletin Epidemiologico Semana 31Nataly Buitrago AguirreAún no hay calificaciones

- El Mejor Regalo para La HumanidadDocumento3 páginasEl Mejor Regalo para La HumanidadEdson VilcahuamanAún no hay calificaciones

- G 3Documento6 páginasG 3Byron AlvaradoAún no hay calificaciones

- Cinemática Traslaci Onal y RotacionalDocumento50 páginasCinemática Traslaci Onal y Rotacionalangelosolorzano3927Aún no hay calificaciones

- Preparaciones CavitariasDocumento6 páginasPreparaciones CavitariasYODALI RAMOS ALTAMIRANOAún no hay calificaciones

- Unidad 4 DescargableDocumento7 páginasUnidad 4 DescargableFernando MoreiraAún no hay calificaciones

- Solicitud de Patente A1: C08K 5/3495 C08K 5/50 C07F 17/02 C08L 63/00 C09K 15/30Documento10 páginasSolicitud de Patente A1: C08K 5/3495 C08K 5/50 C07F 17/02 C08L 63/00 C09K 15/30Alexander Franco CastrillonAún no hay calificaciones

- Arterias EquinoDocumento13 páginasArterias EquinoDeyaneira SanchezAún no hay calificaciones

- Guia de Aplicaciones - Mercedes BenzDocumento1 páginaGuia de Aplicaciones - Mercedes BenzLeonel Mariscal RosadoAún no hay calificaciones

- Lampara de Hendidura ManualDocumento97 páginasLampara de Hendidura Manualjuan camilo Saldarriaga100% (2)

- Reserva Paisajista Subcuenca Del CotahuasiDocumento2 páginasReserva Paisajista Subcuenca Del Cotahuasijunior samuel salvatierra bonillaAún no hay calificaciones

- Telecomunicaciones de GuatemalaDocumento3 páginasTelecomunicaciones de GuatemalaJhuanFranciscoRuiizAún no hay calificaciones

- 04 - 02 - SikaSil® GS-630Documento2 páginas04 - 02 - SikaSil® GS-630edgar yersonAún no hay calificaciones

- Especificaciones de Diseno de SubestacionesDocumento29 páginasEspecificaciones de Diseno de SubestacionesGustavo Adolfo Jimenez GomezAún no hay calificaciones

- Financiero Cementerio La Calera 1Documento32 páginasFinanciero Cementerio La Calera 1Rodrigo Tito Quispe.Aún no hay calificaciones

- Blanco, Henry - Entregable. Teorías de ComercioDocumento2 páginasBlanco, Henry - Entregable. Teorías de Comerciohblanco0425Aún no hay calificaciones