Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Contra La Clausura de Lo Político PDF

Contra La Clausura de Lo Político PDF

Cargado por

elsaponce1_5073197740 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

11 vistas7 páginasTítulo original

Contra la Clausura de lo Político.pdf

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

11 vistas7 páginasContra La Clausura de Lo Político PDF

Contra La Clausura de Lo Político PDF

Cargado por

elsaponce1_507319774Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 7

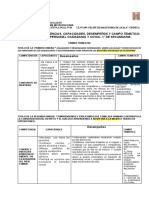

II Congreso Extraordinario Internacional de Filosofía

San Juan

Julio 2007

Contra la Clausura de lo Político

Provocaciones Laclaunianas en la Era de la Desconfianza

Autora: Elsa Ponce

Institución: Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca

elsadoctorado34@yahoo.com.ar

La idea de la incontestabilidad del pensamiento único en filosofía política se

vincula a una cartografía contemporánea sesgada por un extenso legado de

defunciones de nociones otrora a él vinculadas. Así, las preocupaciones por lo político

en términos emancipatorios continúan retornando bajo el molde de incertezas o

desconfianzas sobre el sentido de las vigas que la modernidad postulara: libertad,

igualdad, fraternidad. Frente a la encrucijada que cerca el papel de la filosofía política,

suscribir o renegar de dichos óbitos, antepongo la pregunta por cómo se trama la era

de la desconfianza y cómo la idea de clausura de lo político, incrustada en algunas

narrativas recientes, renueva la urgencia marxiana de imaginar otro modo para

deliberar el presente.

Esa desconfianza refiere tanto a un escepticismo sobre las posibilidades

explicativas del orden social, cada vez más pluralizado, como a una certificación de

que el interés, entendido como sentido social compartido, en la versión weberiana, se

ha molecularizado.

El síntoma más sensible de esa disipación es la tendencia a la juridificación de

la política, que apuesta confianza en los papeles recompositivos del derecho respecto

de la pluralidad de afectaciones que el sistema produce en los sujetos, particularmente

vulnerando sus reivindicaciones democráticas.

Esta propensión, lejos de dirimir los problemas derivados de la polivalencia

socialmente existente, responde más a la matriz eficientista tipificada desde los

recientes años noventa en los Estados nacionales, que a la pretensión de ensayar un

laboratorio reflexivo sobre el sentido de la norma como orientación ética de la vida

colectiva. Con la formalización de la queja contra el sistema político imperante, a

través de la gestión tribunalicia, el control de la distancia entre sus principios y sus

procedimientos queda bajo la órbita de dirimir la constitucionalidad, o no, de los

modos del conflicto social y de las contradicciones que los producen. Se gesta así una

adecuación competente del comportamiento judicial a los principios y valores que los

Estados consideran como fundamentales.

Este modus operandi coopera a la legitimación política también

autoreferenciándose en el menosprecio aún existente dentro del debate filosófico, por

la multivocidad de relatos que compendia nominaciones heterodoxas de lo político: la

biopolítica como cuidado de la vida, el multiculturalismo como alegato para pensar

“la diferencia” y otras semióticas inspiradas en llaves analíticas de la teoría del

discurso y la estética, como las ocupadas en pensar las denominadas políticas de la

memoria, por ejemplo. Menosprecio que retarda también su apropiación en la esfera

pública, ahora exclusivamente cooptada por la denuncia de la disociación feroz entre

representados y representantes.

La idea de devaluación de la cultura política democrática se asocia también al

reconocimiento de que las situaciones de desigualdad, antinaturales, ilegítimas y

opresivas, se han generalizado, reduciendo y dicotomizando el espacio social como un

campo de combate entre sentidos contrapuestos, sin posibilidad de sutura.

Esa incerteza guía mi primera provocación: crear un imperativo de corte

epistémico que sobrepase la idea de que lo político es pura administración de lo social

que se sedimenta y disemina en el comportamiento institucional, incluso el

enmoldado en la acción colectiva.

La consecuencia de esta provocación es un giro hacia una hermenéutica de las

prácticas políticas, situando como tales también a las conductas tendientes a crear

diferencias, mediante las cuales los sujetos o bien nominan el conflicto utilizando

discursividades cada vez más cambiantes, o bien, interponen recursos movilizatorios

para llenar el faltante estructural. Esas experiencias interceptan los quiebres del

sistema político, reactivando un optimismo en la contribución de la dialéctica

histórica para restaurarlo.

La desconfianza a que me refiero se traduce también en una semántica de la

política institucional que ha penetrado otros trayectos de la vida social, deteriorando

más aún los lazos intersubjetivos a través de diversos modos de extrañamiento, no ya

solo en el trabajo, sino en otras producciones culturales: los paliativos a la

enfermedad, la industria del tiempo libre, la regulación de la educación, las

tecnologías del sexo y de la muerte. Si bien son esferas ya compenetradas por la

lógica de la racionalización social, muestran una irrupción de afectaciones de la

subjetividad, erosionadas por saturaciones de sentido, particularmente a través de una

estetización de la vida cotidiana.

El vaciamiento del potencial político que permitía hasta hace dos décadas una

interpelación directa, y por lo tanto amenazante al Estado y al mercado, ilustra en

cierta medida esa condición. Pienso, por ejemplo, en la vigilancia de la protesta, a

veces consentida por los colectivos movilizados, como en Argentina post-2001, en los

atendimientos personalizados pero telemáticos a los consumidores de servicios

privatizados, particularmente en la periferia globalizada, en los simulacros

participativos auxiliados por la ingeniería comunicacional, tanto en los centros como

en los márgenes de las democracias actuales, en fin, en un repertorio de producción de

no-lugares de lo político.

En ese orden, el entramado de incertezas se cobija también en una idea de

política asociada al reparto de reglas y recursos, que incuba un cinismo ideológico,

latente incluso bajo el formato de un pragmatismo izquierdista, que concibe a los

individuos, en condiciones de subordinación, como ya constituidos en cuanto sujetos

políticos y que abomina de estimarlos protagonistas de luchas emancipatorias cuando

ejercitan reclamos prolongados al programa reivindicativo democrático.

La desconfianza se traza también en abordajes del escenario contemporáneo

como una reunión de múltiples luchas particulares denunciantes de nuevas formas de

subordinación pero vacantes de procesos de cuño articulatorio. Así, conciben las

disputas protagonizadas por agentes incardinados en organizaciones de corte

corporativo, sindicatos, partidos, etc. distanciadas de la lógica política de otros

actuantes, como los movimientos sociales antiglobalización, por ejemplo,

atribuyéndoles impotencia para producir junturas que liguen el primado democrático

universal, inspirado en el pacto reivindicativo de libertad, igualdad y fraternidad, con

nuevos intereses particularistas. Esta lectura proclama anticipadamente la clausura de

lo político, al declarar que esa trama es discontinua, la que sin embargo acusa también

momentos de propagación de la conflictividad hacia otras relaciones sociales,

activando procesos de identificación o solidaridad que alteran la aparente

improductividad política contemporánea.

De modo que, a la desestimación de dicho carácter intermitente contrapongo

otra provocación: superar la lectura fragmentadora de la acción política, justificada

mediante distinciones que reniegan de la inexorabilidad de la interacción social en

condiciones de similares vulneraciones para individuos y colectivos distintos. Leerla,

digo, como un ensayo de gramática política que germina un proceso hegemónico

consistente en la re-apropiación, negación, exclusión o afirmación de uno o varios

contenidos equivalenciales que representan algún sentido para los sujetos

vulnerabilizados.

Se trata de un convite a imaginar un corrimiento del núcleo duro del marxismo,

que ponderaba las disputas contra la subordinación, como el preludio a la crisis del

sistema político en Occidente. Lo que implica sobrepasar la crítica económica que

adjudica el epicentro de la racionalización social al sistema capitalista, al mismo

tiempo que niega la posibilidad de que los sujetos encarnen formas de luchas contra la

subordinación, devenidas de relaciones opresivas, gestadas fuera del sistema de

relaciones de producción. Esta posición puede gestar una exégesis de las demandas de

derechos y garantías o de denuncias de relaciones opresivas, como objeciones a la

dimensión hegemónica del proyecto neoconservador, manifestada en una especie de

“nueva derecha” cuestionadora de los experimentos liberales-democráticos que

alientan la intervención estatal sobre la proliferación de las desigualdades.

La clausura de lo político que el liberalismo ha promovido se enclava en una

ponderación máxima de la idea de libertad, en términos de no-restricciones

individuales y como facultad para la participación política, pero que al mismo tiempo

se disgrega de la idea de justicia como fundamento de lo político, confinándola al

territorio de un ejercicio distributivo como centro de la gestión política. Así pues,

mientras las incertezas se localizan no solo como fracasos de las promesas del

imaginario democrático sino como constataciones del carácter aporético de la idea de

‘igualdad’ que fundamenta el programa político de las democracias occidentales,

también se advierte una radicalización de las luchas políticas por reivindicaciones

ultraparticularizadas, segmentando el espacio público y tornando esas separaciones en

inconciliables e incomunicables. Pienso aquí en algunas formas de disputas en torno

de la diferencia sexual, por ejemplo, que parecen discurrir mediante una lógica que

vuelve lo político, según el imaginario democrático, contra su propia pretensión: la de

modelar una comunidad universal de intereses.

Esto me conduce a situar otra provocación: revisar la noción de ciudadanía en

cuanto refugio de una idea de sujeto político en términos de actor jurídico, reducido a

depositario de un sistema de derechos formales, que se colma en la participación del

proceso decisorio, sea éste mediante el voto, o la demanda de respuestas focalizadas a

sus necesidades. La idea de ciudadanía, en esa perspectiva, pone en discusión una

imagen de lo político como improductividad pura de sentido, confinada a la atribución

de jerarquías para usuarios de bienes y servicios.

Del otro lado del pesimismo que este cuadro presagia, mi pregunta es por las

posibilidades reconstructivas de un sujeto no determinado, vocacionado para tejer

alianzas equivalenciales con otros agentes a los que el sistema político vulnera. Esta,

ciertamente, es una idea de política a imagen y semejanza de un microproceso, en el

que se produzcan desplazamientos del imaginario igualitario como alternativa

acertada para disolver la autonomización extrema de las esferas en las que lo social se

atiende en nombre de lo político.

Si por una parte esa concepción sobredimensiona el papel del conocimiento

como llave de acceso a la interpelación del sistema político, también se pergeña en el

discurso liberal-conservador como pretensión de conectar la defensa de la economía

de libre mercado con un tradicionalismo cultural y social in-igualitario y autoritario,

con lo cual las libertades individuales quedan amenazadas de extinguirse tras nuevas

formas de desigualdad y de relaciones jerárquicas. Ambos prospectos, el liberalismo

programático de las democracias occidentales y el neoconservadurismo de sus

pretendidos oponentes, tienden a disolver una potencial articulación entre libertad y

justicia.

La idea de una política que objete la era de las incertezas implica un retorno

filosófico político que descrea de fundamentos positivos trascendentes como fuentes

de legitimidad de la política, que suscriba a una anti-ontología de lo social,

presuponiendo condiciones externas y fortuitas entre los sujetos y entidades y que se

afirme en la idea de la imposibilidad de establecer con precisión las relaciones y las

identidades.

Esto provoca singularmente a quebrar la lógica marxista ortodoxa para acreditar

en que las potencialidades emancipatorias del sujeto están en su conciencia, antes que

en la estructura. Este propósito ciertamente cruza con la idea de que el único cepo a la

clausura de lo político es la producción de una cadena de equivalencias en torno al

postulado de igualdad y libertad.

Las posibilidades de atentar contra dicha cancelación, anidan en todo caso y

siguiendo el mapa laclauniano, en la creación de procesos articulatorios entre aquello

que formula lo político como demanda y aquello que se hace presente en la política

institucional como respuesta a la queja, a la base de la acción política. Esto tiene una

implicancia que ciertamente gravita en los paradigmas post-substancialistas: pretende

superar no solo el monismo esencialista, que suscribe a la idea de un sujeto único

como agente social, sino que interrumpe su confianza en los dualismos explicativos

con que se interpretaron los procesos políticos en las últimas décadas.

Una contra-clausura de lo político así concebida remite a imaginar, en suma,

una concepción de lo social en términos de amenaza y de posibilidad de producción

política, mediante la enmienda entre exigencias e intereses particularistas y

aspiraciones de carácter más universal. A tal gramática política le cabe admitir una

definición de lo social como contingencia, esto es, como oquedad, vaciada de esencia

y de carácter total, que fermente la definición de lo político como sentido que

prospera siempre en contextos recorridos por antagonismos.

Bibliografía:

LACLAU, Ernesto (2002), Misticismo, Retórica y Política. Buenos Aires, Fondo de

Cultura Económica.

LACLAU, Ernesto (2001), “La Democracia y el Problema del Poder” in Actuel Marx:

¿Pensamiento Único en Filosofía Política? Trad. Sebastián Barros. Buenos Aires,

K&AI.

LACLAU, Ernesto, BUTLER, Judith y ZIZEK, Slavoj (2000), Contingencia,

Hegemonía y Universalidad. Diálogos Contemporáneos en la Izquierda. Trad.

Cristina Sardoy y Graciela Homs. Argentina, Fondo de Cultura Económica.

LACLAU, Ernesto (1996), Emancipación y Diferencia. Argentina, Ariel.

LACLAU, Ernesto (1998), “Deconstrucción, Pragmatismo, Hegemonía” in

MOUFFE, Chantal org. Deconstrucción y Pragmatismo. Argentina, Paidós.

LACLAU, Ernesto (1990), Nuevas Visiones Sobre la Revolución de Nuestro Tiempo.

Argentina, Nueva Visión.

LACLAU, Ernesto y MOUFFE, Chantal (1987), Hegemonía y Estrategia Socialista:

Hacia Una Radicalización de la Democracia. España, Siglo XXl.

LACLAU, Ernesto (1979), Política e Ideología Na Teoria Marxista: Capitalismo,

Fascismo e Populismo. Trad. João Maia y Lúcia Klein. Rio de Janeiro, Paz e Terra.

También podría gustarte

- Jonatan Lewis "Mision Mundial"Documento606 páginasJonatan Lewis "Mision Mundial"prochitay88% (8)

- Del Atrio Al Veredón1Documento120 páginasDel Atrio Al Veredón1elsaponce1_507319774Aún no hay calificaciones

- Pensando Acerca de Un Cuarto de JuegoDocumento14 páginasPensando Acerca de Un Cuarto de JuegoJosMaBeasAún no hay calificaciones

- Tras Los Pasos de FaustoDocumento13 páginasTras Los Pasos de Faustoelsaponce1_507319774Aún no hay calificaciones

- Balibar, Ciudadano SujetoDocumento172 páginasBalibar, Ciudadano Sujetoelsaponce1_507319774100% (2)

- Los Filosofos y Las Mujeres PDFDocumento71 páginasLos Filosofos y Las Mujeres PDFelsaponce1_507319774Aún no hay calificaciones

- Características Del Código Civil de 1852Documento2 páginasCaracterísticas Del Código Civil de 1852cesar_guevara_15Aún no hay calificaciones

- Infracciones y Delitos AduanerosDocumento229 páginasInfracciones y Delitos AduanerosJorge Romero100% (1)

- 170-16 - Consorcio Bs - As.-Ampliac - Plazo Ejec - Contrato ObraDocumento6 páginas170-16 - Consorcio Bs - As.-Ampliac - Plazo Ejec - Contrato ObraPedro ManuelAún no hay calificaciones

- FrobelDocumento5 páginasFrobelRQL83appAún no hay calificaciones

- M16S1AI2Documento3 páginasM16S1AI2Jorge RodarteAún no hay calificaciones

- Derecho Mercantil IiDocumento10 páginasDerecho Mercantil IiedvinomarAún no hay calificaciones

- Anexo 3.15 Plan de Emergencias LecheriaDocumento35 páginasAnexo 3.15 Plan de Emergencias LecheriaVictor Javier Santibañez BarralesAún no hay calificaciones

- La Caja de Pandora-La Ley Del Camaleón - PortadayLibroDocumento245 páginasLa Caja de Pandora-La Ley Del Camaleón - PortadayLibroDac DanielAún no hay calificaciones

- Resumen de Los Paradigmas EducativosDocumento5 páginasResumen de Los Paradigmas EducativosEduardo José CarrilloAún no hay calificaciones

- El Derecho Internacional PrivadoDocumento2 páginasEl Derecho Internacional PrivadoMarialex YánezAún no hay calificaciones

- d5 A2 Sesion Somos Semejantes y Diferentes A La VezDocumento6 páginasd5 A2 Sesion Somos Semejantes y Diferentes A La VezJuan OblitasAún no hay calificaciones

- Borrador Revision Pes2020 6 EsDocumento93 páginasBorrador Revision Pes2020 6 EsCamera ZeroAún no hay calificaciones

- NuevoSer - LEY MENTAL DE NEUTRALIZACIÓN - MUY IMPORTANTEDocumento13 páginasNuevoSer - LEY MENTAL DE NEUTRALIZACIÓN - MUY IMPORTANTEJuan Carlos Mas PavichevichAún no hay calificaciones

- Bitacora 222222Documento21 páginasBitacora 222222Nadia Esmeralda Caicedo RamirezAún no hay calificaciones

- Derecho Procesal ClasesDocumento39 páginasDerecho Procesal ClasesMargarethjcAún no hay calificaciones

- Taller Párrafo Grupo 13Documento4 páginasTaller Párrafo Grupo 13JULIAN EDUARDO LOZANO MENDEZAún no hay calificaciones

- Bibliografía de Informática Jurídica PDFDocumento7 páginasBibliografía de Informática Jurídica PDFDanny SulcaAún no hay calificaciones

- El Mito de La CavernaDocumento1 páginaEl Mito de La CavernaPegasus El puroAún no hay calificaciones

- Conceptos Fundamentales de La Ciencia JurídicaDocumento13 páginasConceptos Fundamentales de La Ciencia JurídicaKun AgueroAún no hay calificaciones

- Diapositivas Auditoria HallazgosDocumento12 páginasDiapositivas Auditoria Hallazgosdestruction movieAún no hay calificaciones

- Capitulo 14Documento2 páginasCapitulo 14Jorge MejiaAún no hay calificaciones

- ¿Qué Pueden Hacer Los Padres para Prevenir Problemas de Adicción A Las Tic en Sus Hijos?Documento3 páginas¿Qué Pueden Hacer Los Padres para Prevenir Problemas de Adicción A Las Tic en Sus Hijos?Andreus Smith Carranza LandacayAún no hay calificaciones

- Plan Unidades DPCC 1 BDocumento31 páginasPlan Unidades DPCC 1 BJhonny JuarezAún no hay calificaciones

- Programacion PromocionalDocumento2 páginasProgramacion PromocionalRodrigo Alexis Cisneros LozaAún no hay calificaciones

- El Desarrollo Del Estado Moderno Unidad 3Documento28 páginasEl Desarrollo Del Estado Moderno Unidad 3Julio CarrizoAún no hay calificaciones

- BullyngDocumento12 páginasBullyngGuida Al·lès100% (5)

- Ensayo Pelicula La OlaDocumento2 páginasEnsayo Pelicula La OlaPan Salinas76% (21)

- Resolucion-296-05-Ejecución de La PenaDocumento6 páginasResolucion-296-05-Ejecución de La PenaJohann Francisco Reyes Suero100% (1)