Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Venezuela Dictatorial

Venezuela Dictatorial

Cargado por

Jhon VivasTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Venezuela Dictatorial

Venezuela Dictatorial

Cargado por

Jhon VivasCopyright:

Formatos disponibles

Periodo de transición hacia la

democracia

Eleazar López Contreras

Eleazar López Contreras

Con la muerte de Gómez, el 17 de diciembre de 1935, se

termina una de las dictaduras más férreas de la historia del

país y culmina el período que llamamos el "caudillismo"

para iniciar una transición hacia la democracia. El

general Eleazar López Contreras, ministro de guerra y

marina quedó encargado de la presidencia hasta el final

del período de Gómez, el 19 de abril de 1936. En las

elecciones presidenciales resultó electo para el período

1936-1943, pero él mismo solicitó que se modificara la

constitución para acortar el período a 5 años, es decir hasta

1941.

Eleazar López Contreras, a pesar de haber sido heredero

de un régimen dictatorial, que hubiera podido proseguir,

decidió orientar el país hacia la democracia. López

Contreras autorizó la libertad de expresión, permitió la

existencia de partidos y sindicatos, reconoció el derecho a

huelga, promulgó una ley de trabajo más moderna e

instituyó el Seguro Social Obligatorio.

Sin embargo, en marzo 1937, mediante un decreto ordenó

la expulsión del país de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni,

Gonzalo Barrios, Jóvito Villalba y 43 dirigentes más.

El año 1936 merece una mención muy especial por varios

acontecimientos notables. En febrero, López Contreras

presentó su programa de gobierno que reorientaba la

nación hacia la democracia. En ese mismo mes, hubo

muchas manifestaciones en contra de Félix Galavís,

gobernador de Caracas y un connotado gomecista. López

Contreras cedió a las presiones y lo destituyó. Era la

primera vez en mucho tiempo que un gobernante cedía

ante la presión popular. En ese mismo año se fundaron

varios partidos políticos, tales como el Partido

Republicano Progresista (PRP) de corte comunista, la

Federación de estudiantes de Venezuela fundada por

Jóvito Villalba y la Organización Venezolana ORVE de

Rómulo Betancourt.

A finales de 1936, se inició la huelga petrolera que duró

43 días y que, a pesar de haber sido abortada con un

decreto presidencial, marcó el principio del

reconocimiento de los derechos obreros.

Tal como estaba previsto, las elecciones se realizaron en

abril de 1941. En aquel entonces, las elecciones no eran

directas (es decir por el voto del pueblo), sino que se

hacían entre los diputados y senadores del congreso. El

ganador, con 120 votos, fue el candidato oficial, un

general tachirense llamado Isaías Medina Angarita. El

segundo candidato, el famoso escritor Rómulo Gallegos,

quien contaba con mucha popularidad, obtuvo 13 votos.

Esto puso en evidencia que el sistema electoral que se

estaba utilizando no representaba la voluntad del pueblo,

sino los intereses de grupos más reducidos.

La apertura de Medina Angarita

Isais Medina Angarita propició una apertura democrática:

Se modificó la constitución para permitir la creación de

partidos considerados "revolucionarios" y para establecer

el sufragio universal y directo, para los diputados, aunque

aún no para la presidencia. Durante el período de gobierno

de Medina Angarita no hubo presos políticos, ni exiliados

o perseguidos políticos.

Medina Angarita

Es también en ese período, el 13 de septiembre de 1941,

que se fundó el partido Acción Democrática (AD),

liderizado por Rómulo Betancourt y por Rómulo Gallegos,

que tendría tanta influencia en los próximos 60 años. El

partido de gobierno dirigido por el propio presidente

Medina, era el Partido Democrático Venezolano (PDV).

En 1945 se había creado consenso para que el embajador

de Venezuela en Washington, Diógenes Escalante fuese el

sucesor de Medina. Sin embargo, cuando regresó a

Venezuela cayó enfermo, lo que imposibilitaba su

nombramiento. Medina propuso entonces a Ángel

Biaggini, su ministro de Agricultura y Cría, para que fuera

su sucesor, pero el partido Acción Democrática, que si

apoyaba a Escalante, se opuso y solicitó que se nombrara

un Jefe de Estado provisional, mientras se modificaba la

constitución para que la elección presidencial fuese por el

voto universal, directo y secreto, en vez de por el

congreso. Esta propuesta fue rechazada por el gobierno. Es

entonces cuando Acción Democrática se acercó a un grupo

de oficiales descontentos que hicieron un golpe de estado,

derrocando a Medina Angarita el 18 de octubre de 1945.

El poder fue asumido por una junta de gobierno presidida

por Rómulo Betancourt(de 37 años) y con la participación

del educador Luis Beltrán Prieto Figueroa, Raúl Leoni y

Gonzalo Barrios. Por el ejercito participaron el

Mayor Carlos Delgado Chalbaud y el capitán Mario

Vargas.

La Junta Revolucionaria de

Gobierno

La nueva "Junta Revolucionaria de Gobierno" ofreció la

realización de elecciones en abril de 1946 para un nuevo

congreso, la restitución de las garantías constitucionales,

de la libertad de prensa y de agrupación sindical.

Al poco tiempo se fundaron dos partidos de origen

estudiantil, que llegarían a tener mucha influencia: La

Unión Republicana Democrática (URD), fundada

por Jóvito Villalba y el "Comité de Organización Política

Electoral Independiente (COPEI)" fundado por Rafael

Caldera.

Durante la gestión de la Junta Revolucionaria de Gobierno

se estableció, mediante decreto del 31 de diciembre de

1945, que la participación del estado en la industria

petrolera debía ser de 50%, lo que se conoció como el

régimen "fifty-fifty" (50-50).

En las elecciones legislativas (universales, directas y

secretas) de 1946, AD logró el 80% de los votos, COPEI

el 13% y el resto se repartió entre URD y el Partido

Comunista. Esta Asamblea Nacional Constituyente fue

presidida por el poeta adeco (Acción Democratista)

Andrés Eloy Blanco, culminando en julio de 1946 con una

nueva constitución que establecía que las elecciones para

la presidencia y el congreso serían a través del voto

universal, directo y secreto.

El breve mandato de Rómulo

Gallegos

En diciembre de 1947, se realizaron las elecciones

generales resultando electo, por amplia mayoría, con 870

mil votos, Rómulo Gallegos (AD), seguido por Rafael

Caldera de COPEI con 262 mil votos y Gustavo Machado

(PCV) con 39 mil votos. Cabe destacar que los miembros

de la Junta Revolucionara de Gobierno no participaran

como candidatos para no ser acusados de ventajistas.

Don Rómulo Gallegos

Sin embargo el gobierno de Rómulo Gallegos fue muy

breve, del 15 de febrero hasta el 24 de noviembre de

1948 cuando fue derrocado por una Junta Militar formada

por los tenientes coroneles Carlos Delgado Chalbaud,

quien era ministro de la defensa,Marcos Pérez Jiménez y

Luis Felipe Llovera Páez, quienes acusaban al gobierno de

haber sido incapaz de resolver la crisis y a Acción

Democrática de ser un partido sectario.

El nuevo régimen expulsó del país a Rómulo Gallegos y

disolvió al partido Acción Democrática, así como a la

Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), lo

cual hizo que los líderes adecos empezaran a trabajar en la

clandestinidad.

La dictadura de Marcos Pérez

Jiménez

Sin embargo, en 1950 ocurrió un hecho que cambiaría

todas las cosas: el presidente de la Junta Militar de

Gobierno, Carlos Delgado Chalbaud fue secuestrado y

asesinado. Fue reemplazado por un civil, Germán Suárez

Flamerich. Tal como lo había ofrecido la Junta de

Gobierno, en noviembre de 1952 se realizaron elecciones

en las cuales el partido URD que contaba con el apoyo de

todos los sectores democráticos resultó ganador. Pero el

gobierno realizó un fraude electoral. Jóvito Villalba,

ganador de las elecciones fue apresado y deportado fuera

de Venezuela.

El coronel Marcos Pérez Jiménez, fue nombrado

Presidente Provisional el 2 de diciembre de 1952. Se

nombró un congreso "a dedo" (es decir por el mismo

presidente), el cual ratificó constitucionalmente a Pérez

Jiménez como presidente constitucional.

El gobierno de Marcos Pérez Jiménez fue una dictadura

muy personalista. Se persiguió y encarceló a todos los

opositores, principalmente adecos y comunistas, por

medio del Servicio Secreto llamado "Seguridad Nacional"

dirigida por Pedro Estrada. Sin embargo, el gobierno

inició un extenso programa de obras públicas y su política

económica, ayudada por el auge petrolero, muy acertada

incrementando la riqueza y el bienestar del país. Es en esa

época que se realizaron la autopista Caracas - La Guaira,

la ciudad universitaria, las torres del Silencio, el teleférico

del Ávila, el teleférico de Mérida, la autopista Tejerías -

Valencia y la urbanización dos de diciembre (hoy en día

23 de enero).

El desgaste del gobierno fue progresivo. A la oposición de

los estudiantes, se unió la de los profesionales, grupos

económicos y la misma iglesia, a través de una famosa

pastora del Arzobispo de Caracas, Monseñor Rafael Arias

Blanco, quien criticó al gobierno por la mala situación que

vivían los obreros y los campesinos, a pesar de la riqueza

que estaba registrando Venezuela.

En noviembre de 1957, Pérez Jiménez anunció que en vez

de realizar elecciones libres, se convocaría un referéndum

para decidir su reelección. La oposición pidió al pueblo

que se abstuviera de participar en esa farsa electoral, que

no era más que un fraude. Empezaron las huelgas

generales, las manifestaciones y el descontento

generalizado, causando la huída de Marcos Pérez Jiménez

y la consecuente caída de su gobierno el 23 de enero de

1958.

Terminaba así una nueva etapa de la historia de

Venezuela, dando paso a la democracia.

La republica bolivariana de Venezuela 1953 1999

La República de Venezuela fue la denominación oficial que recibió Venezuela

desde 1953, tras la aprobación de una nueva Constitución por la Asamblea

Nacional Constituyente de 1952, durante la dictadura del General Marcos Pérez

Jiménez, hasta la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela, redactada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. 2

Este período pertenece a la denominada "Cuarta República" que inició en 1830,

tras la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Popularmente, aunque de

forma errada, se define el inicio de la Cuarta República en 1958.345

Este período está caracterizado por la dictadura del General Marcos Pérez

Jiménez, avance tecnológico y urbanista, el derrocamiento de la dictadura, las

reformas democráticas que dan paso a la alternancia política establecida en

el Pacto de Puntofijo, la nacionalización del petróleo en 1976 y por ello, el

nacimiento de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). En el ámbito internacional,

Venezuela se convierte en miembro fundador de la Organización de Países

Exportadores de Petróleo (OPEP).

Durante los años 80 de este período se caracterizó por el florecimiento del arte, la

cultura y desarrollo artístico de la nación en los distintos medios, siendo el más

amplio la televisión (TV). Medios de comunicación pioneros como RCTV hacen

famoso al país suramericano con telenovelas de éxito internacional,

como Topacio, Cristal y Kassandra.

Poder Legislativo[editar]

Ejercido por el Congreso de Venezuela, órgano bicameral (usual en las

federaciones), compuesto por la cámara alta o Senado y la Cámara Baja o de

Diputados. El Senado representaba los estados y territorios de la nación, y los

intereses de los mismos. Para 1999 esta cámara poseía 57 miembros. La Cámara

de Diputados se elegía por proporción poblacional por entidad federal, por lo que

esta cámara se reconoce como la representación popular, mientras el Senado

como representación federal. Para 1999 esta cámara poseía 207 miembros. 6

Poder Judicial[editar]

El poder judicial fue ejercido por la Corte Suprema de Justicia, resultado de la

fusión de dos cortes: la Federal y de Casación, como dictaminó la

nueva Constitución de 1961.

Cuentolatino americano

Se sabe que el cuento es una narración breve y concisa, cuyo sentido circular está

presidido por la unidad de acción y por un proceso de concentración de todos sus

elementos. Según Anderson Imbert su historia puede rastrearse hasta cuatro mil

años atrás, pero a partir del siglo XIX adquiere un desarrollo y un afán de

perfección en su construcción –sobre todo de la mano de Poe- que lo erigen en uno

de los géneros más bellos y renovadores de la literatura universal.

En ese crecimiento conceptual y formal, el cuento latinoamericano ocupa tal lugar

de privilegio que podría afirmarse -sin caer en ninguna exageración- que sus

fulgores de creatividad y belleza iluminan el panorama literario internacional, y

resultaría una tarea inabarcable mencionar en esta ponencia los innumerables

cuentistas que enorgullecen las letras de nuestros países.

Fernando Aínsa ha dado de él una definición hermosa: “un vistoso pájaro, digamos

un pájaro barroco, encerrado en una jaula de forma geométrica (...) espléndido en

su plumaje multicolor, traspasando los barrotes con su canto; ceñido, sin embargo,

su libre vuelo potencial, su cuerpo vivaz e inquieto, por la forma de la jaula que lo

encierra”.

Hace décadas que la crítica no duda acerca de que las etiquetas de “ismos” sólo

sirven para orientar una exposición, pues las grandes obras están más allá de los

encasillamientos: son mundos con vida y leyes propias que se nutren de múltiples

movimientos. Por ello sólo se apelará a las escuelas literarias para sistematizar los

textos citados.

Naturalismo

El realismo dio paso al naturalismo, un movimiento que presentaba los casos

clínicos de personajes sumergidos en el submundo de los vicios, sobre todo del

alcohol, de la prostitución y de otros padecimientos de las clases bajas. La

influencia vino de Francia, más precisamente de Emilio Zola, cuya saga de veinte

novelas que concluyó en 1893 (los “Rougon-Macquart”) intentó realizar un fresco

de la sociedad a través de lo que llamó la novela fisiológica, en la que señala la

ascendencia de la herencia y el medio ambiente sobre el individuo. Sin embargo,

esta escuela no dejaba de bregar por el mejoramiento de las precarias condiciones

en que vivía la clase obrera. En “Los amores de Bentos Sagrera” (1896), el

uruguayo Javier de Viana describe la barbarie escabrosa de unos hombres de

campo que conversan en el transcurso de una implacable noche de tormenta.

El modernismo

Por ello se debe proseguir con el modernismo, que fue una reacción contra el

realismo y el naturalismo, y aunque rechazaban la exaltación de los románticos, los

unía a ellos el desprecio hacia los valores de la sociedad burguesa. Defendían la

belleza estética y el refinamiento del estilo, sus modelos eran la antigüedad clásica

griega y el exotismo oriental. Fue un aporte renovador de lenguaje y estilo. Así, el

mexicano Manuel Gutiérrez Nájera en “Después de las carreras” (1883) despliega

una prosa primorosa impregnada de resplandecientes imágenes que apelan a la

sinestesia, y que hacen exclamar a una de las protagonistas “¡Qué hermosa es la

vida!”.

Regionalismo

Comprende el indigenismo, el indianismo y el criollismo. La intención del escritor

era conocerse a sí mismo y a su tierra natal: ya no se miraba la Europa

convulsionada por las crisis políticas y económicas y desgarrada por la Primera

Guerra Mundial. La protesta social y la afirmación de la conciencia nacional

formaron parte de esta corriente, que anhelaba por encima de todo captar el alma

de América.

En Brasil, “Contrabandista” (1912), de José Simões Lopes Neto, muestra con sumo

vigor un hecho violento en la frontera sur y aprovecha para reivindicar al gaucho:

“¡Y fue un tiempo en que el guacho, su caballo y su facón, solos, conquistaron y

defendieron estos pagos!”.

Ricardo Güiraldes aporta con “Trenzador” (1915) un canto al artista, encarnado en

esta historia no por un pintor o un escultor, sino simplemente por un trenzador de

riendas que vive en el campo argentino y cuya tarea lo ha conducido a una

irrecuperable soledad.

“La nueva California” (1916), del brasileño Lima Barreto, sitúa la acción en la

pequeña ciudad de Tubiacanga, a la que arriba un alquimista que logra obtener oro

realizando una insólita experimentación con cadáveres. Un clima gótico anida en

esta parábola sobre la codicia humana y la obsesión por la muerte: “La religión de

la muerte precede a todas y, ciertamente, será la última en morir en las

conciencias”.

También podría gustarte

- Sistema Político de CanadáDocumento9 páginasSistema Político de CanadáEnrique MartinezAún no hay calificaciones

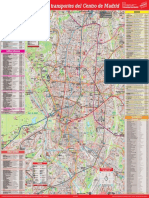

- Planos Centro Madrid Turistico PDFDocumento1 páginaPlanos Centro Madrid Turistico PDFnicoshulsanAún no hay calificaciones

- Tratados Internacionales y Su Fuerza de Ley en BoliviaDocumento11 páginasTratados Internacionales y Su Fuerza de Ley en BoliviaPEDRO GUTIERREZAún no hay calificaciones

- Aca 82Documento22 páginasAca 82marcos_casasAún no hay calificaciones

- InterpelaciónDocumento3 páginasInterpelaciónSilvy Carmely GramajoAún no hay calificaciones

- Tema 1Documento25 páginasTema 1Cristina De La Fuente GarcíaAún no hay calificaciones

- Ver Fallo (Causa I-75132)Documento59 páginasVer Fallo (Causa I-75132)Leonardo Román VillafañeAún no hay calificaciones

- Conclusiones Primer Congreso de La Sociedad CivilDocumento3 páginasConclusiones Primer Congreso de La Sociedad CivilCampañas Electorales Low-costAún no hay calificaciones

- 6 - Unificacion ItalianaDocumento33 páginas6 - Unificacion ItalianaLorena81Aún no hay calificaciones

- Invasion UsaDocumento13 páginasInvasion UsaGisselle RochaAún no hay calificaciones

- Clase4. El Parlamentarismo en ChileDocumento14 páginasClase4. El Parlamentarismo en ChileCamila AmandaAún no hay calificaciones

- Tarea de Jerarquía de Las Normas JurídicasDocumento3 páginasTarea de Jerarquía de Las Normas JurídicasJacob BarreraAún no hay calificaciones

- Plano Asbull ChaDocumento6 páginasPlano Asbull ChajoseAún no hay calificaciones

- Definición de Un DebateDocumento3 páginasDefinición de Un DebateDebora Yat TocAún no hay calificaciones

- Tema 7 Jurídica - La Unión Europea PDFDocumento8 páginasTema 7 Jurídica - La Unión Europea PDFNOELIA RODRÍGUEZ CERDÁNAún no hay calificaciones

- Apuntamiento HistóricosDocumento239 páginasApuntamiento HistóricosAnibal SánchezAún no hay calificaciones

- Nota Prensa Uber TJUEDocumento2 páginasNota Prensa Uber TJUEPúblico DiarioAún no hay calificaciones

- Test Especifico Estatuto de AutonomiaDocumento4 páginasTest Especifico Estatuto de AutonomiaOxies HunterAún no hay calificaciones

- Tema 5 DPCCDocumento4 páginasTema 5 DPCCLucas Fabián Ponce PesantesAún no hay calificaciones

- Carta #02 - Segundo PagoDocumento1 páginaCarta #02 - Segundo PagoCARLOS JOAQUIN VENTURAAún no hay calificaciones

- Tarea 11-Investigación de BiografiasDocumento6 páginasTarea 11-Investigación de BiografiasJESUS DANIEL ALVAREZ LOPEZAún no hay calificaciones

- 27-04-2024 - Derecho Público Provincial y Municipal - Segundo Parcial - NGDocumento18 páginas27-04-2024 - Derecho Público Provincial y Municipal - Segundo Parcial - NGgabrielaAún no hay calificaciones

- Residuos Chatarra 2011Documento10 páginasResiduos Chatarra 2011acalancAún no hay calificaciones

- Paro Nacional en Ecuador de 2019 - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento9 páginasParo Nacional en Ecuador de 2019 - Wikipedia, La Enciclopedia LibreEzio Dark FireAún no hay calificaciones

- Sistema Presidencial Que Mantiene El EcuadorDocumento3 páginasSistema Presidencial Que Mantiene El EcuadorJairo JuradoAún no hay calificaciones

- "En España No Ha Habido Cacique Que No Tuviera Un Periódico" - CTXT - EsDocumento15 páginas"En España No Ha Habido Cacique Que No Tuviera Un Periódico" - CTXT - EsAra CavaAún no hay calificaciones

- Edicion Impresa 14-02-19Documento12 páginasEdicion Impresa 14-02-19Pagina web Diario elsigloAún no hay calificaciones

- Furs Del Regne de València: La Identitat de Un Poble CastellanoDocumento2 páginasFurs Del Regne de València: La Identitat de Un Poble CastellanoDret Foral Civil ValenciàAún no hay calificaciones

- Cooperativas Que Recuperan Empresas y Fabricas en Crisis PDFDocumento202 páginasCooperativas Que Recuperan Empresas y Fabricas en Crisis PDFCARLOS SUBIRANAún no hay calificaciones

- Holanda 1Documento15 páginasHolanda 1Marco Antonio Huapaya GaonaAún no hay calificaciones