Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

La Polisemia y La Sinonimia Dos Caracter PDF

La Polisemia y La Sinonimia Dos Caracter PDF

Cargado por

Gabriela GastaldiTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

La Polisemia y La Sinonimia Dos Caracter PDF

La Polisemia y La Sinonimia Dos Caracter PDF

Cargado por

Gabriela GastaldiCopyright:

Formatos disponibles

154 - Gramma, XXIII, 49 (2012)

Del Habla Popular (154-160)

Del Habla Popular

Oscar Conde*

La Polisemia y la Sinonimia: Dos Características Argóticas

Es corriente entre los estudiosos de los argots afirmar que estos poseen dos

características distintivas: la polisemia ―esto es, la pluralidad de significados para

una misma palabra― y la sinonimia. Algunos, como Sourdot, afirman incluso

que «esta proliferación de formas o de sentido está puesta en relación directa

con el objetivo de ocultamiento» (Sourdot, 2002, p. 35). Personalmente, no

creo que eso sea cierto. El verbo llevar reúne, en la última edición del DRAE,

veintitrés acepciones ―sin contar las locuciones que se forman con él― y el

sustantivo punto, cuarenta y dos. ¿Debería concluirse que la polisemia de estos

dos vocablos castellanos esconde una finalidad de encriptamiento latente?

El argumento de Sourdot tampoco resiste el menor análisis si se aplica a los

sinónimos: ¿qué busca ocultar el sustantivo fuerza que, en cualquier diccionario

de sinónimos escolar, despliega las acepciones energía, potencia, resistencia, fortaleza,

esfuerzo, poder, autoridad, brío, impulso, empuje, ímpetu, pujanza y vigor?

Muy diferente es, en cambio, definir el lunfardo y cualquier otro argot como

vocabularios sinonímicos. Respecto de la lengua estándar, naturalmente lo

son.

La polisemia y la sinonimia ―en rigor debería decir cuasisinonimia, ya que

lo más parecido a una sinonimia perfecta sólo es posible de encontrar en las

tautologías―, en tanto recursos expresivos de todas las hablas populares,

cumplen la función de poner de manifiesto el carácter básicamente lúdico de

los argots.

Por alguna razón, en determinados períodos ciertas palabras cobran

relevancia, comienzan a sonar con insistencia, se ponen de moda e intervienen

en la formación de locuciones. Fue, por ejemplo, el caso de batir (un lunfardismo

surgido en el siglo xix que procede del italiano jergal battere, ‘decir’), con el cual

*

Doctor en Letras por la Universidad del Salvador (USAL) y Miembro de Número de la Academia

Porteña del Lunfardo. Actualmente es Profesor e Investigador en la Universidad Pedagógica de la

Provincia de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lanús.

Correo electrónico: oscar.conde@fibertel.com.ar.

Gramma, XXIII, 49 (2012), pp. 154-160.

© Universidad del Salvador. Facultad de Filosofía y Letras. Área de Letras del Instituto de Investigaciones

de Filosofía y Letras. ISSN 1850-0161.

Oscar Conde Gramma, XXIII, 49 (2012) - 155

se han formado sucesivamente las expresiones batir la cana, ‘delatar’; batir la

posta, la justa o el justo, ‘contar los hechos con exactitud’, ‘decir la verdad’, ‘hablar

con cierta autoridad’; batir ruina o mugre, ‘desacreditar’, ‘denunciar’ y batir sucio,

‘difamar’. Del mismo modo, sucede con el sustantivo cancha, que se incluye en

abrir cancha, ‘abrir paso’; dar cancha, ‘conceder alguna ventaja’; embarrar la cancha,

‘complicar las cosas deliberadamente’; hacer cancha, ‘dar paso’; inclinar la cancha,

‘sacar una importante ventaja’ y tener cancha libre, ‘poder actuar con libertad,

sin obstáculos’. En la década de 1970, la palabra estrella fue onda y con ella se

formaron las frases de onda, ‘de buena gana’; estar con buena o con mala onda, ‘estar

con buen o mal ánimo’; haber buena onda, ‘percibirse un buen clima’; haber mala

onda, ‘percibirse un mal clima’; ¿qué onda?, ‘¿qué pasa?’; ser buena onda, ‘tener un

trato agradable’; ser un (o una) mala onda, ‘tener mal carácter,’, ‘maltratar a los

demás’; tener buena onda, ‘estar bien predispuesto’; tener (toda la) onda, ‘generar

un interés particular’; y tirar buena o mala onda, ‘predisponer hacia sí bien o mal

a los demás’.

En los últimos años, uno de esos términos usuales es ficha. Con la acepción

de ‘cartulina en la que se anotan datos’ generó sacarle a alguien la ficha ‘reconocer

qué clase de persona es’; como ‘pieza pequeña que se usa para poner en marcha

determinados aparatos’ se usa en las locuciones caerle a uno la ficha ‘entender

completamente algo’, ponerle fichas a alguien ‘intentar convencer a otro de que

obre de determinada manera’ y saltar la ficha ‘hacerse evidente’.

Algo semejante ocurre con ciertos lexemas que, puestos de moda en el habla

popular, se cargan de distintas significaciones ―en algunos casos incluso cambian

de sentido, desechando los viejos y tomando otros nuevos― y se vuelven así

palabras polisémicas, cuyo significado resulta fluctuante. No obstante, en la

mayor parte de los casos, los enunciados que contienen algunas de estas voces

son fácilmente comprensibles, aunque tal vez no tanto sus matices expresivos

y sus connotaciones.

A modo de ejemplo, listaré algunos lunfardismos con diversas acepciones.

Batata puede significar ‘vergüenza’, ‘desconcierto’, ‘atolondramiento’, ‘miedo’,

‘persona apocada’, ‘coche viejo’, ‘pene’, todos ellos como sustantivo femenino, y

además, como masculino, ‘guardaespaldas’. El verbo comerse posee las acepciones

de ‘penetrar’, ‘matar’, ‘aguantarse’, ‘desperdiciar una oportunidad’, ‘llevarse por

delante algo o a alguien’ y ‘creer una mentira’. El sustantivo papa puede significar

‘cosa de gran belleza o provecho’, ‘mujer hermosa’, ‘cosa conveniente o fácil

de hacer’, ‘oportunidad’, ‘agujero en la media’, ‘cáncer’, ‘enfermedad del sida’ y

156 - Gramma, XXIII, 49 (2012) Del Habla Popular (154-160)

‘droga’. Una goma puede ser el bastón policial, un automóvil, un preservativo, un

pene, un seno, una gresca. Del mismo modo, un verso puede ser un palabrerío

incoherente, una argumentación engañosa, un discurso con fines de seducción

o una mentira y el queso, el presupuesto nacional, un beneficio estatal, el apetito

sexual desmedido o una persona inhábil.

La anfibología ―el uso de expresiones de doble sentido― y la ambigüedad,

efectivamente, se producen en el habla popular, si esa es la intención del

enunciatario, pero del mismo modo en que se verifican en las lenguas

estandarizadas. Yegua es un caso de anfibología en lunfardo: por un lado, designa

a una mujer hermosa y seductora; por otro, se aplica a una mujer malvada,

vengativa, perversa, dañina o peligrosa. Nada impide que un hablante califique

como yegua a una mujer combinando ambos sentidos, o al menos jugando con

ellos.

Dos casos paradigmáticos en materia de ambigüedad polisémica son, en

este sentido, las voces pelotudo y atorrante, cuyos significados como adjetivos,

dada la amplia naturaleza de sus espectros semánticos, requieren conocer el

contexto para su correcta interpretación. Un único vocablo puede contener en

lunfardo las connotaciones más diversas, tal como acerca de la palabra pelotudo

descubrió Raúl Scalabrini Ortiz: «Pelotudo es tanto el honrado, el puntilloso, el

cumplidor, el probo, el continente, el fehaciente, el económico, el tacaño, el

disciplinado, el circunspecto, el equitativo, el enfermizo, el pachorriento, como

el opa» (Scalabrini Ortiz, 1941, p. 122). Vale decir que un término que se usó en

principio con las acepciones de ‘tonto’, ‘imbécil’ o ‘poco avispado’, puede servir

también para calificar modos de ser o de actuar moralmente irreprochables.

En idénticas condiciones se halla la voz atorrante. Vicente Palermo y Rafael

Mantovani han hecho notar que este antiguo lunfardismo puede significar,

actualmente, «desde persona poco seria, caradura, sinvergüenza, de vida ociosa,

marginal, hasta individuo informal, travieso, simpático, divertido, seductor,

querible» (Palermo & Mantovani, 2008, p. 75). Sólo a partir del contexto

situacional y del tono del hablante puede interpretarse qué es lo que se quiere

decir con atorrante. El caso se agrava si se lo utiliza en género femenino, ya que

atorranta podría interpretarse además como ‘prostituta’ o ‘mujer fácil’.

Se ha dicho infinidad de veces que la sinonimia es una constante en las hablas

populares. Lo es, pero sólo en campos léxicos determinados: la mujer, ciertas

partes del cuerpo ―especialmente los órganos sexuales―, algunos elementos

de uso cotidiano ―como el dinero o la cama―, algunos estereotipos sociales

Oscar Conde Gramma, XXIII, 49 (2012) - 157

―como el vago, el adinerado, el homosexual, el policía―. La generación de

sinónimos se focaliza básicamente en estos elementos. El argot francés, por

ejemplo, registra unas sesenta formas para denominar el dinero, unas veinte

maneras de decir comer y otras tantas para policía1.

Es necesario insistir una vez más en que la sinonimia no obedece, como

se repite a menudo, a ningún afán de ocultamiento. La prueba de ello es que

las palabras con mayor cantidad de sinónimos son mujer, cabeza, pene, dinero,

homosexual, y no se percibe la razón por la que un hablante querría encriptar

alguno de estos sememas. Si lo que buscase fuera una expresión eufemística,

bastaría con que usara el término no marcado de la lengua estándar. Teruggi

explica con sencillez el porqué de la proliferación sinonímica:

Se tiene la impresión de que la sinonimia argótica es innecesaria, que no

representa otra cosa que una exuberancia lingüística de muy escasa o ninguna

utilidad. Y sin embargo no es así, pues esa abundante sinonimia ―que por

lo general es de fácil comprensión― tiene por objeto actualizar las palabras,

cambiarlas para que adquieran un sentido de presente y, por ello, hacerlas sentir

más vivas y próximas (Teruggi, 1974, p. 130).

Como las palabras se desgastan con el uso y pierden su sabor y su gracia,

resulta necesario renovar el vocabulario. Es este deterioro el que origina la

sinonimia argótica. Felipe Fernández «Yacaré» dedicó varias estrofas de su

poema «¡Qué merza!», incluido en su libro Versos rantifusos (1915), a ofrecer

sinónimos lunfardos de varias palabras. Entre otros términos, una estrofa

completa se consagra a los sinónimos de mujer, otra a los de dinero y una tercera

a los de tonto. Reproduzco un pasaje del poema:

Yo a la mina le bato paica, feba, catriela,

percanta, cosa, piba, budín, o percantina;

chata, bestia, garaba, peor es nada o fémina,

cusifai, adorada, chirusa, nami o grela.

A la guita le llamo sport o ventolina,

menega, mosca, duros, shosha, morlacos, vento,

1

Dinero puede decirse artiche, as, aspine, aubert, avoine, balles, beurre, biftons, blanquette, blé, boules, braise, bulle,

caire, carbure, carme, chels, caillasse, claude, craisbi, douille, fafiots, fifrelins, flouze, fourrage, fraîche, fric, galette, galtouse,

ganot, gibe, graisse, grisbi, japonais, lard, love, maille, monaille, mornifle, némo, os, oseille, osier, pépètes, pèse, picaillons,

pimpions, plâtre, pognon, radis, rafia, ronds, sauce, soudure, talbins, trêfle o thune.

Para comer existen, entre otras, las variantes becqueter, bouffer, boulotter, briffer, cartoucher, casser la croûte, casser la

dalle, casser la graine, claper, croûter, damer, galimafrer, gamelle, grailler, jaffer, mastéguer, morfiler, tortorer, rayaver.

Finalmente, un policía puede denominarse, por ejemplo, archer, bignolon, bourdille, cogne, condé, flic, keuf,

matuche, pandore, perdreau (de drauper), poulet (que originó poulagas, poulardin, pouleman), royco, dek (abreviación

de dekiz, verlan de kizdé), roussin y schmidt.

158 - Gramma, XXIII, 49 (2012) Del Habla Popular (154-160)

nales o bataraces, gomanes o «elemento»,

mangangás o guitarra, es decir meneguina.

Cuando calo un vichenzo, le bato gil, pipiolo,

turro, otario, pangrullo, gilimursi o batata;

vichenchino, gilurdo, codeguín, papanata,

marmota, zanagoria, salamín o chingolo (Fernández, 1980, p. 68).

A los quince sinónimos de dinero versificados por «Yacaré» podrían agregarse,

por ejemplo, biyuya, chala, efeté, espór, fasules, filo, filosofía, mosqueta, rupias, tarasca,

teca, torta y ventolín.

El de mujer es un caso útil para exponer cómo se articulan sus sinónimos.

Varios lunfardismos con este significado resultan formas neutras o peyorativas:

catriela, feba, garaba, grela, percanta, lora, percantina, macha, mina, mosaico, mueble,

mujica, naifa y paica. En ciertos contextos, algunos podrían connotar ternura o

afecto, pero no es lo habitual. En cambio, son abiertamente ponderativos biscuit

(tomado de una voz francesa que significa ‘porcelana’), broto, chichi, cosa, cosita,

dona, diosa, mamita, mamaza, minón, papa, papirusa y papusa. En la primera mitad

del siglo xx, era frecuente la comparación de una mujer sexualmente atractiva

con comestibles o comidas. Así se crearon atún, bombón, breva, budín, churrasco,

churro, formayo y piayentín. En la década de 1960, a una muchacha perturbadora se

le decía, en Uruguay, lechona, idea que no prosperó en la Argentina, donde lechón

y lechona designan en lunfardo a personas obesas. A las beldades, especialmente

si son exuberantes, por analogía, también se les dice avión, bomba, camión y

máquina. Con el tiempo, surgieron formas de designar a una mujer atractiva,

por lo general además provocadora, con denominaciones de animales: bestia,

gata, leona, loba, pantera, potra, potranca. La voz yegua, como dije, es sinónimo de

los términos anteriores, pero en algunos contextos adquiere connotaciones

completamente negativas2.

Otro concepto con una amplísima gama de sinónimos en lunfardo es cabeza.

Algunos de ellos, especialmente los nombres de vegetales, son metáforas

formales; otros apuntan a su posición anatómica o a subrayar características

desagradables. Así, por su forma, es llamada balero, calabaza, mate, melón, tomate

o zapallo; por su ubicación en el cuerpo, altillo, azotea, chimenea y terraza; por

2

Algunas curiosidades. El término churro actualmente se ha especializado en su aplicación a varones.

Por analogía con yegua y potra, se crearon respectivamente yeguo y potro, que significan «varón atractivo,

de excelente físico». También el argot francés exhibe un amplio arco de sinónimos para mujer: belette,

bombe, bourgeoise, frangine, gazelle, gerce, gisquette, gonzesse, gonze, greluche, greluse, grognasse, meuf, miss, nana, nière,

polka, poupée, smire, souris, taupe, zoulette, etcétera.

Oscar Conde Gramma, XXIII, 49 (2012) - 159

su función, pensadora, pensarosa y sabiola ―voz que connota la sabiduría que

alberga―. Antiguamente, también se la denominó aceitosa, pues antes de la

invención de la gomina los hombres recurrían a ciertos aceites para peinarse

y piojera y caspera, por ser el lugar donde se encuentran tanto los piojos como

la caspa. Por su contenido se acuñó el lunfardismo fosforera, ya que el nivel de

fósforo en el cerebro determina el nivel de inteligencia, y pajarera, a partir de

la expresión tener pajaritos en la cabeza, ‘poseer ambiciones desmedidas’. Y eso

no es todo. Resta mencionar baldosa, bocha, bocho, bóveda, capilla, capocha, croqueta,

cuca, cucuza, marote, marulo y testamento (cfr. Del Valle, 1967).

Unos cuantos vocablos lunfardos nombran a la vulva: argolla, bagre, cacerola,

cachucha, cajeta, chucha, concha, cotorra, cucaracha, figa, papo, raya, tajo y zanja. Pero

muchísimos más se adjudican al pene: abrelatas, aparato, badajo, bala, banana, batata,

berenjena, bergamota, bicho (y su vesre chobi), bizcocho, bomba, butifarra, cabezón,

chaucha, chorizo, chota, choto, fideo, flauta, ganso (y su vesre sogán), garcha (y su vesre

chagar), goma, instrumento, machete, morcilla, morgan, muñeco, nabo, nutria, palo, pedazo

(y sus vesres zodape y zopeda), pelado, pendorcho, pepino, pesheto, pija (y su vesre japi),

pindonga, pingo, pinocho, piola, pistola, pito, pomo, poronga (y su vesre garompa), tararira,

termo, toronja, tripa, trozo, vela, verga y zocotroco.

En un artículo periodístico publicado en la revista Che, el 1º de noviembre

de 1960, escribió Ernesto Sabato que «todo tipo de argot (aquí y en cualquier

otro país) envejece con vertiginosa rapidez, y palabras modelo 1925 como fifí

son reemplazadas por otras que tienen su cuarto de hora de esplendor como

pituco, para en el ocaso de su gloria sufrir el embate de petitero» (apud Gobello

& Oliveri, 2005, p. 216). Desde el punto de vista diacrónico, la serie completa

para definir en lunfardo a un individuo de modales afectados sería: cajetilla, fifí,

pituco, petitero, caquero, concheto, cheto.

Este proceso de envejecimiento y renovación de los vocablos es recurrente.

El significado ‘gran cantidad de algo’, por ejemplo, se ha ido expresando con

diferentes significantes: una banda, una bocha, un fangote, una parva, un pedazo,

una punta, un toco y un vagón. Algunos de esos significantes formaron además,

a lo largo del tiempo, sucesivas expresiones cuasisinonímicas: lo que alguna

vez fue una ponchada de plata más tarde se denominó un vagón de guita, y luego

un fangote de tela. En estas frases hechas, el núcleo y el complemento podrían

intercambiarse, pero no sucede con frecuencia, en primer lugar, porque se

trata precisamente de frases hechas y, en segundo lugar, porque tanto ponchada

como vagón o fangote son términos históricamente fechados, propios de una

160 - Gramma, XXIII, 49 (2012) Del Habla Popular (154-160)

época, de modo tal que no todas las combinaciones son posibles: nadie diría

una ponchada de tela, por ejemplo.

En los últimos años, en los que la cerveza desplazó entre los jóvenes al resto

de las bebidas alcohólicas, se recuperó el olvidado italianismo birra y se crearon

nuevos sinónimos como chicha, fresca y rubia (probable calco del brasileñismo

lourinha, como observa Rodríguez, 1987).

Referencias Bibliográficas

Del Valle, E. R. (1967). Derivación sinonímica en el habla popular porteña.

Comunicación académica N.º 238. Buenos Aires: Academia Porteña del

Lunfardo.

Fernández, F. «Yacaré» (1980). Versos rantifusos. Buenos Aires: Macondo.

Gobello, J. & Oliveri, M. H. (2005). Summa Lunfarda. Buenos Aires:

Corregidor.

Palermo, V. & Mantovani, R. (2008). O caminho das pedras. Manual de gíria brasileña.

Colección Claves para todos. Buenos Aires: Capital Intelectual.

Rodríguez, T. (1987). Primer diccionario de sinónimos del lunfardo. Buenos Aires:

Atlántida.

Scalabrini Ortiz, R. (1941). El hombre que está solo y espera. Buenos Aires:

Reconquista.

Sourdot, M. (2002). L’argotologie: entre forme et fonction. La linguistique, 2002/1,

38, 25-40.

Teruggi, M. E. (1978). Panorama del lunfardo. Buenos Aires: Sudamericana.

También podría gustarte

- Goncalo M Tavares Biblioteca PDFDocumento59 páginasGoncalo M Tavares Biblioteca PDFGabriela GastaldiAún no hay calificaciones

- PROYECTO Espacio de La Practica Docente III PDFDocumento8 páginasPROYECTO Espacio de La Practica Docente III PDFGabriela GastaldiAún no hay calificaciones

- Ludmer, JosefinaDocumento14 páginasLudmer, JosefinaGabriela GastaldiAún no hay calificaciones

- Cohesion y Marcadores Textuales PDFDocumento22 páginasCohesion y Marcadores Textuales PDFTadeoAún no hay calificaciones

- Cuento Irulana y El OgronteDocumento3 páginasCuento Irulana y El OgronteGabriela GastaldiAún no hay calificaciones

- Dubatti, Cien Años de Teatro Argentino - Desde 1910 A 1930Documento21 páginasDubatti, Cien Años de Teatro Argentino - Desde 1910 A 1930Gabriela GastaldiAún no hay calificaciones

- Cuento Irulana y El OgronteDocumento3 páginasCuento Irulana y El OgronteGabriela GastaldiAún no hay calificaciones

- El Doctor Sabelotodo, Hnos. Grimm PDFDocumento5 páginasEl Doctor Sabelotodo, Hnos. Grimm PDFGabriela GastaldiAún no hay calificaciones

- Epaminondas y Su MadrinaDocumento7 páginasEpaminondas y Su MadrinaGabriela GastaldiAún no hay calificaciones

- Barbanegra y Los BuñuelosDocumento2 páginasBarbanegra y Los BuñuelosFatima ArroyoAún no hay calificaciones

- La Aldovranda en El Mercado Ema WolfDocumento4 páginasLa Aldovranda en El Mercado Ema WolfGabriela GastaldiAún no hay calificaciones

- Cuento Con Ogro y PrincesaDocumento1 páginaCuento Con Ogro y PrincesaGabriela GastaldiAún no hay calificaciones

- El Cuerpo de Kureishi: 1° ParteDocumento40 páginasEl Cuerpo de Kureishi: 1° ParteGabriela GastaldiAún no hay calificaciones

- Kristeva, Julia Una Poética Malograda PDFDocumento7 páginasKristeva, Julia Una Poética Malograda PDFGabriela GastaldiAún no hay calificaciones

- U1 Cuesta Fernandez, La Historia Social Del Curriculum y La Historia Como Disciplina EscolarDocumento17 páginasU1 Cuesta Fernandez, La Historia Social Del Curriculum y La Historia Como Disciplina EscolarGabriela GastaldiAún no hay calificaciones

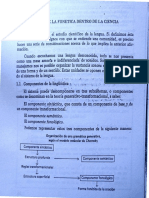

- Ubicación de La Fonética en La Ciencia Lingüistica Amanda Betancourt PDFDocumento11 páginasUbicación de La Fonética en La Ciencia Lingüistica Amanda Betancourt PDFdeissy veraAún no hay calificaciones

- Latín in LimineDocumento228 páginasLatín in Liminegustavo franco0% (1)

- CatáforaDocumento15 páginasCatáforaSONIA DAISSY CHUQUICANA APAZAAún no hay calificaciones

- FICHA Campo Lexico y SemanticoDocumento5 páginasFICHA Campo Lexico y SemanticoMandujano Siancas Yesenia PetronilaAún no hay calificaciones

- Cuadernillo - Ingles IIDocumento12 páginasCuadernillo - Ingles IILuis Angel ContrerasAún no hay calificaciones

- Logica 2Documento75 páginasLogica 2Jhónatan CarranzaAún no hay calificaciones

- LogicoDocumento8 páginasLogicoJairo Manuel Coveñas RamosAún no hay calificaciones

- RAE - Fin A Todos y TodasDocumento11 páginasRAE - Fin A Todos y TodasDíaz Díaz Díaz DiazAún no hay calificaciones

- HOMONIMIA Y PARONIMIA 5toDocumento2 páginasHOMONIMIA Y PARONIMIA 5todvidaurre0002Aún no hay calificaciones

- COMPANY 2014 Adverbios de LugarDocumento122 páginasCOMPANY 2014 Adverbios de LugarMarcos RaballAún no hay calificaciones

- Ejercicios Clases de PalabrasDocumento5 páginasEjercicios Clases de PalabrasLaura Elvira de NaimAún no hay calificaciones

- Las Oraciones CompuestasDocumento2 páginasLas Oraciones CompuestasarcoirisdecolorAún no hay calificaciones

- Filosofia-119-05 El Animal SimbolicoDocumento11 páginasFilosofia-119-05 El Animal SimbolicoMgusanaAún no hay calificaciones

- Planilla Notas Definitivas InglésDocumento4 páginasPlanilla Notas Definitivas InglésJc Miranda CamachoAún no hay calificaciones

- GrammarDocumento101 páginasGrammargloriaAún no hay calificaciones

- El PronombreDocumento2 páginasEl PronombreJohnnyChampion50% (2)

- English Program Teacher MaritzaDocumento85 páginasEnglish Program Teacher MaritzaEmmanuel07Aún no hay calificaciones

- 2010 - La Traducción de Las Unidades FraseológicasDocumento21 páginas2010 - La Traducción de Las Unidades FraseológicasCuxita25Aún no hay calificaciones

- 1 - Grammar - Unit 9Documento2 páginas1 - Grammar - Unit 9db6j9v6znzAún no hay calificaciones

- Conceptos Basicos Filosofia Del LenguajeDocumento37 páginasConceptos Basicos Filosofia Del LenguajeMara EntreaguasAún no hay calificaciones

- Comentario de Texto Pautas M José CuencaDocumento24 páginasComentario de Texto Pautas M José CuencaurgazuAún no hay calificaciones

- Solución Taller 01 F1 Joel Castro OKDocumento2 páginasSolución Taller 01 F1 Joel Castro OKAnita PalaciosAún no hay calificaciones

- Soluciones Ejercicios Libro Lengua 6c2ba PDFDocumento5 páginasSoluciones Ejercicios Libro Lengua 6c2ba PDFMohamed Ali El FoualAún no hay calificaciones

- 4º ESO Sintaxis - O Simple - Perífrasis y LocucionesDocumento2 páginas4º ESO Sintaxis - O Simple - Perífrasis y LocucionesMARGARITA BEATRIZ VICENTE APARICIOAún no hay calificaciones

- Sustancia Atributos y Modos en La Ontologia de SpinozaDocumento16 páginasSustancia Atributos y Modos en La Ontologia de SpinozaSergio Hoffman Cartes50% (2)

- El Texto y Su Estructura Grupo 3Documento8 páginasEl Texto y Su Estructura Grupo 3Pamela CastilloAún no hay calificaciones

- Matematicas Tareas #2Documento2 páginasMatematicas Tareas #2Anayely Acurio LeonAún no hay calificaciones

- Sobre El Contagio LingüísticoDocumento18 páginasSobre El Contagio LingüísticoLucyCastanoAún no hay calificaciones

- Lenguaje - 6 - Repaso 2 PDFDocumento4 páginasLenguaje - 6 - Repaso 2 PDFlorena garciaAún no hay calificaciones