Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Maquillajes Masculinos... Juan Pablo Sutherland

Maquillajes Masculinos... Juan Pablo Sutherland

Cargado por

Paulo AriasTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Maquillajes Masculinos... Juan Pablo Sutherland

Maquillajes Masculinos... Juan Pablo Sutherland

Cargado por

Paulo AriasCopyright:

Formatos disponibles

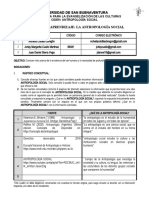

MAQUILLAJES MASCULINOS Y SUJETO HOMOSEXUAL EN LA LITERATURA CHILENA CONTEMPORANEA

Juan Pablo Sutherland'

La historia literaria ha sido sumamente cautelosa en llamar las cosas por

su nombre, en explicitar el contenido de algunos textos, en analizar la cons truccin del deseo homosexual (y tambin del deseo heterosexual) en las letras latinoamericanas. Daniel Balderston, El deseo, enorme cicatriz luminosa.

Algunas consideraciones iniciales

Los modos de representacin de las sexualidades en la Literatura Chilena, as como en las literaturas latinoamericanas, plantean una multitud de interrogantes relacionadas con la construccin de sujetos alternos. Desde esta perspectiva, este trabajo aborda los dispositivos de construccin de identidades en el territorio de la homosexualidad y expone a contraluz los mecanismos y estrategias escriturales realizadas para fugarse del cerco normativo heterosexual. Esta lnea de investiga cin, valga la aclaracin, surge a partir de un trabajo compilatorio reunido bajo una antologa, A Corazn Abierto, que pretente re-constituir la subjetividad homorotica en la historia literaria chilena. Este ensayo abordar en un perfil ms acotado el despliegue de maquillajes agen ciados a las escrituras nacionales, y cmo aquellas presentan diversas modalida des de construccin identitaria y de imaginarios, lase sujeto homosexual, sujeto closet, sujeto marica, entre algunos, que sealan una fuerte constitucin de luga res, de fugas y encarcelamientos en el ordenamiento de la masculinidad hegemnica.

Los cruces de texto y contexto: el caballo de troya del logos masculino

Hablar desde el cruce de literatura y sexualidad puede ser para muchos(as) un ejercicio banal e inapropiado, que conduce al despojo de la pretendida universaliEscritor. Movimiento Unificado de Minoras Sexuales (MUMS).

71

Juan Pablo Sutherland

Maquillajes masculinos y sujeto homosexual en la literatura ...

dad de la literatura. Menos apropiado an sera cruzar la mirada desde una de las zonas ms desestabilizadoras de nuestra construccin histrica de sexualidad; me refiero, sin lugar a dudas, a esa gran tierra de nadie que llamamos homosexuali dad. Una de las lneas de investigacin ha sido dibujar cmo se ha construido la homo sexualidad masculina, desde qu lugares?, cmo se la ha representado? Dete nindonos particularmente en el sujeto homosexual masculino, hemos podido re pasar los diversos movimientos de representacin que, como co-relatos histri cos, han configurado una historia de una subjetividad secuestrada. Un caso inicial y emblemtico en esta perspectiva lo constituye una poesa popular del siglo XIX titulada Maricn vestido de mujer de Hiplito Casas.

Cuarteta (Fragmento)

Un ejemplo nunca visto

en Quillota sucedi;

de quince aos un varn,

con otro se cas.

Por el nombre de Enriqueta

pasaba ese desatento;

la noche del casamiento

fue pillado este coqueta;

el novio busc la veta

cuando pas la funcin

y le sali maricn

la mujer que pretenda;

Ya me la peg, deca

de quince aos un varn.

La madre, segn se opina,

al hijo lo malcri,

desde chico lo visti

con ropitas femeninas;

diai viene la doble ruina

que este infame recibi:

el marido lo llev

a pedir perdn a Roma,

porque imitando a Sodoma

con otro hombre se cas

72

Maquillajes masculinos y sujeto homosexual en la literatura ...

Juan Pablo Sutherland

La borradura de la masculinidad en una copla popular chilena

Este fragmento tan impresionante de Hiplito Casas nos entrega considerables elementos para transitar por el imaginario popular campesino en una particular construccin de sujeto homosexual. Golpea, sin duda, la idea que se deja ver en el texto: la dislocacin del gnero como la nica posibilidad que el sujeto aludido sea visto, es decir, "el maricn" en tanto rasgos asimilados a lo femenino, "el maricn" renunciando a su mandato sexual de varn y habilitando un engao: la copia de la mujer modlica que es descubierta en la noche nupcial, "el novio busc la veta / cuando pas la funcin / y le sali maricn". La veta descubre el engao, pues la imposibilidad de llegar a cualquier deseo es cortada abruptamente por la constatacin de un otro no-legtimo. Recordemos que este texto de finales del siglo XIX y recopilado por el fillogo Rodolfo Lenz nos retrata el contexto histrico en su mayor ferocidad. Ah la categora de homosexual es desechada para transformarse en una ms popular y denotativa: "el maricn", sujeto que es retirado del imaginario masculino y relegado a una falsa copia del modelo de mujer que impone el orden cultural. Lejos se vislumbra, entonces, la idea de lo masculino versus lo masculino, en este caso el formato ms reciente sera la cate gora gay, enunciado que problematiza otras representaciones de las masculinida des. Otro fragmento propone la formacin desviada que recibe "el maricn vestido de mujer", cuestin que de partida alude al gnero en tanto construccin cultural y la formacin maternal que asimila nuestro personaje. La madre, segn se opina I al hijo lo malcri I desde chico lo vistio/ con ropitas femeninas I diai viene la doble ruina I que este infame recibi. La condicin de "maricn" se re-afirma en una doble ruina al plantearse que el deseo sexual, por el cual es condenado el sujeto, se arma sobre el andamiaje de una formacin equvoca, de una identidad sexual que no corresponde a su masculinidad y, cuestin que slo se menciona al inicio de la copla, "Un varn con otro se cas", afirmacin que borra la masculinidad por la imagen de "maricn", y cuya perspectiva se relaciona con el contexto rei nante a finales del siglo XIX, donde el naturalismo habilita imgenes ancladas en una pretendida cientificidad. Recordemos aqu los sinnimos de maricn: inverti do, perverso, pervertido, todos estos, trminos que refieren a la inversin sexual y a la dislocacin de la normalidad social.

"...( ) el marido lo llev la pedir perdn a Roma Iporque imitando a Sodoma /con otro hombre se cas".

Por otro lado, la condena se nutre del campo moral de lo religioso, apelando al perdn de Roma, centro de poder del catolicismo que debera sentenciar los des

73

Juan Pablo Sutherland

Maquillajes masculinos y sujeto homosexual en la literatura ...

tinos del "sujeto desviado". En ese aspecto, resulta pertinente sealar que al igual que el castigo que recibieron los habitantes de Sodoma, segn cierta lectura de las escrituras, debe aplicarse la sancin, una que demuestre la condena por la renun cia del mandato sexual "natural" y que incluya adems la sentencia de Dios. Sin duda que este texto es ejemplifijador para representar al sujeto homosexual fuera de cualquier normalidad social y que es enunciado ferozmente desde la agresin y el desprecio. No olvidemos, adems, que esta copla es poesa popular declamada en el campo chileno con la mayor naturalidad. As, nos encontramos con que la legitimidad de la homofobia est tejida en la interaccin social de la poca.

Los inicios de ese gran c1oset: lo secreto y abierto

Desplazndonos desde esta poesa popular de finales del siglo XIX a las represen taciones que veremos en los inicios del siglo XX en Chile, encontraremos que aquel sujeto homosexual se complejiza en varios sentidos. Uno de los momentos ms emblematicos es la aparicin de la novela La pasin y muerte del cura Deusto (1924) de Augusto D'Halmar (Premio Nacional del Literatura el ao 1942), uno de sus trabajos ms relevantes. Escrita en el perodo de estada de D'Halmar en Madrid, esta novela viene siendo la expresin ms irruptiva de una estrategia diferenciada de sus contemporneos' para abordar personajes homosexuales en la Literatura Hispanoamericana. La historia narra la relacin amorosa entre Deusto, un cura vasco y el Aceitunita, un gitanillo que oficia de monagillo en una parro quia de Sevilla. La novela gira en tomo a la tensin que provocar el deseo encu bierto y conflictuado de Deusto, quien niega en todo momento la tentacin de aquella cercana, el conflicto entre su religiosidad y el deseo homorotico que provoca este ngel efbico. Historia armada a la semejanza cristiana de la pasin y muerte de Cristo, y que finalmente termina redimido en el espejeo cristiano de su propio deseo. Deusto, al no poder acceder a ese amor imposible, escoge el camino cristiano de la negacin y acaba tirndose a las lneas de un tren. El crtico puertorriqueo Alfredo Villanueva-Collado en un brillante artculo so bre esta novela comenta: "El mismo D 'Halmar muestra un alto grado de ambivalencia en cuanto a su propia intencionalidad discursiva, justificando la relacin entre el sacerdote y el gitanillo en trminos que concuerden con los prejuicios homofbicos del pblico en general, ya la vez, intentando permanecerfiel al desarrollo psicolgico de los

Dentro de ese contexto hay que mencionar Bom Crioulo de Adolfo Caminha (1895) y Los invertidos de Jos Gonzlez Castillo (1914), entre los textos que representan a la homosexualidad pasando por una fuerte mirada naturalista. Ver artculo "El pudor de la historia" de Daniel Balderston en El deseo. enorme cicatriz luminosa, editado por eXcultura.

74

Maquillajes masculinos y sujeto homosexual en la literatura ...

Juan Pablo Sutherland

personajes dentro del particular medio ambiente que ocupan" (Villanueva Colla do 1996:5). En este sentido, resulta interesante destacar lo que propone Villanueva-Collado en su lectura, es decir, existe una posibilidad contradiscursiva en la obra; operan do bajo una segunda capa textual. Dispositivos que permiten la convivencia de sentidos mltiples. A fin de cuentas, el escritor desarrolla una estrategia que posi bilita llegar a otras tensiones ms escondidas en el texto. La novela juega en la ambigedad con el trfico de un secreto a modo de susurro, cuestin que se metaforiza a cada momento: "Lentamente, Pedro Miguel haba venido hasta l, como si le supiese all, y en silencio se dej caer a sus plantas y permaneci tambin casi inmvil. El templo, la casa parroquial, la parroquia, la ciudad, quin sabe, el mundo entero, todo comenzaba a dormirse en torno de ellos, en la red aisladora de la lluvia! Estaban solos, y no podan hablar sin desencadenar lo inevitable. Entonces, sobre las duras rodillas del sacerdote vasco, vino a descansar dulcemente la cabeza rizada del gitano" (D'Halmar 1924:22). Esta es quizs la prueba ms clara de la diferencia de un sujeto homosexual ancla do en la patologa (la inversin sexual o el sujeto pervertido) a otro donde la tragedia forma la escena cotidiana y donde la imposibilidad ser su rector princi pal. De este modo, encontramos textos chilenos como el de Jorge Onfray, La leyenda de la raraflor (1958), voz potica que gestualiza la trgica vivencia de la extraeza de vivir siempre desde un no-lugar.

Esa es (Fragmento)

La que sola / La que maldita / La que orgullosa / De todas est repudiada,

Enamorada como est de todas: Esa es / La que equvoca! La que equivocada,

La que busca y busca / Y buscando encuentra a veces,

La fabricante de venenos / Que a s envennase solamente: Esa es.

Constatamos en los textos de Augusto D'Halmar y de Jorge Onfray aquella emer gencia de una subjetividad homosexual instalada en sujetos que niegan su propio deseo, sujetos que transitan por debajo de las miradas de los otros y que, esqui vando la modalidad anclada en la patologa social, devienen en un cerco ms codificado. Son, principalmente, sujetos alternos que prefieren cierta construc cin que elude la claridad, como una dbil transparencia versus la sobre-exposi

75

Juan PabLo SutherLand

Maquillajes masculinos y sujeto homosexuaL en La Literatura ...

cin a la luz. Esta estrategia, exhibida mediante operaciones como secretear, re sistir, es una fractura que nunca expone cabalmente la figura del deseo homorotico, pero que se deja ver como sombras chinescas detrs del escenario. Como bien dice Eve Kosofsky Sedgwick, "En las culturas en que vivimos el de seo homorotico se estructura por su estado a la vez privado y abierto" (Sedgwick 1990:22). Otros ejemplos chilenos que podemos desplegar, junto a los ya mencio nados, pertenecen a Benjamn Subercaseaux y su novela Nio de lluvia, y Luis Oyarzn con sus impresionantes memorias recopiladas bajo el ttulo Diario nti mo. Cada uno de ellos refleja lo que, segn Sedgwick, sera el acto discursivo del encubrimiento de un silencio. Subercaseaux desarrolla en su novela el despertar de los "nios de lluvia", en oposicin a los "nios de sol", metfora que habla de los nios "diferentes" y de aquellos que estaran en la supuesta "normalidad afectiva y social". Por su parte, Oyarzn se vale del gnero de la biografa para generar un acto discursivo que apela a aquella fragilidad de lo ntimo y que funciona como fuga a gneros literarios ms cannicos. Segn algunos estudios (Morales 1995:8) los gneros referenciales, como la autobiografa o el epistolario, seran una cons tante en las subjetividades discursivas homosexuales y de mujeres. Es decir, esco ger un supuesto "gnero menor" genera una zona donde la escritura se replega como secreto sobre s misma.

Hacia la crisis de la masculinidad como lugar: la loca en Donoso y Lemebel

El mundo donosiano en El lugar sin lmites y la crnica urbana de Pedro Lemebel, particularmente en La esquina es mi corazn, seran dos lugares que habilitan otras tensiones respecto a la construccin de sujeto homosexual, mediante el des pliegue de otras identidades. En ese mbito, la figura del travesti opera como una expresin localizada de la estructura social homofbica, reflejada en la marginalidad travesti y en el poder cultural y econmico de la masculinidad. En ambos casos, tanto Donoso como Lemebel construyen alteridades que responderan a una tradi cin latinoamericana, personajes homosexuales que podramos situar junto a las ficciones de Puig, Arenas, Sarduy y Lezama Lima, entre algunos de los ms nota bles. Quizs, esta relacin sea una seal para generar un tramado discursivo que vncule a la loca popular de Lemebel, a la Manuela travesti de Donoso, con ima ginarios sociales cruzados por la violencia y el deseo. En otras palabras, escrituras que generan la otredad como una seal de incomodidad respecto a las hegemonas culturales. La construccin de identidad sexual en estos dos autores pasa por ha bilitaciones transversales a otras tensiones sociales, lase clase, etnia, estticas. Todas ellas constituyen simbolizaciones que operan a contrapelo del marco homo normativo, el cual no altera la institucionalidad del orden cultural.

76

Maquillajes masculinos y sujeto homosexual en la literatura ...

Juan Pablo Sutherland

A modo de conclusin, pensamos que existe una construccin de sujeto homo sexual en la Literatura Chilena, que a lo largo del tiempo ha ido configurndose en diversas identidades y estrategias escriturales. Por una parte, la literatura ha posibilitado de alguna manera el reflejo de poca y los impactos de las estructuras histricas de opresin en la subjetividad homosexual. Y por otra, ha generado una estrategia contradiscursiva promotoras de alteridades no agenciables a estructuras del orden cultural masculino. Finalmente, consideramos que los estudios crticos en este campo dan la posibili dad de re-leer las construcciones cannicas en la historia literaria chilena, develando las operaciones de exclusin y seleccin que se haban escondido bajo la sospe chosa objetividad de la historizacin literaria.

BIBLlOGRAFIA

Balderston, Daniel (1999) El deseo, enorme cicatriz luminosa. eXcultura. Valencia, Espaa.

D'Halmar, Augusto (1924) Pasin y muerte del cura Deusto. Editorial Internacional. Madrid, Espaa.

Donoso, Jos (1977) El lugar sin lmites. Bruguera. Barcelona, Espaa.

Lcmcbcl, Pedro (1995) La esquina es mi corazn. Cuarto Propio. Santiago, Chile.

Morales, Leonidas, prlogo, en Oyarzn, Luis (1995) Diario ntimo. Depto. de Estudios Humansticos,

Universidad de Chile. Santiago, Chile. Casas, Hiplito (1972) "El maricn vestido de mujer", en Muoz, Diego (1972) Poesa popular chilena. Quimant. Santiago, Chile. Onfray, Jorge (1959) La leyenda de la raraflor. Imp. Central de Talleres. Santiago, Chile. Oyarzn, Luis (1995) Diario ntimo. Depto. de Estudios Humansticos, Universidad de Chile. Santiago, Chile. Sedgwick, Eve Kosofsky (1990) Epistemology 01 the Closet. University of California Press. Berkeley, EE.UU. Subercaseaux, Benjamn (1942) Nio de lluvia. Ercilla. Santiago, Chile. Villanueva-Collado, Alfredo (1996) "El puer virginal y el doble: configuraciones arquetpicas en La pasin y muerte del cura Deusto, por Augusto D'Halmar", en Revista de Literatura Latinoamericana, Arizona State University, vol. XXV, n 1, mayo 1996, pp. 3-11.

77

También podría gustarte

- Guia Ser Madre Ser Padre en La DiversidadDocumento30 páginasGuia Ser Madre Ser Padre en La DiversidadLetty LuAún no hay calificaciones

- Cristales RotosDocumento9 páginasCristales RotosJohn DeeAún no hay calificaciones

- Taller - Parcial - Antropología Social - I CorteDocumento5 páginasTaller - Parcial - Antropología Social - I CorteValentina SierraAún no hay calificaciones

- Glosario LGTBI+ FONDO BLANCODocumento2 páginasGlosario LGTBI+ FONDO BLANCOSzandor X. Lecter-LaVeyAún no hay calificaciones

- LGBTIDocumento2 páginasLGBTIGiovani RMAún no hay calificaciones

- Biblia y Prejuicios, 40 Mitos de Tom HanksDocumento94 páginasBiblia y Prejuicios, 40 Mitos de Tom HanksAnton P. Baron100% (3)

- Trabajo Ética FinalDocumento21 páginasTrabajo Ética FinalGianella Díaz VivancoAún no hay calificaciones

- 1310ejercicios de Lectura Crítica Con Preguntas ObjetivasDocumento12 páginas1310ejercicios de Lectura Crítica Con Preguntas ObjetivasBeatriz Bernal Jimenez50% (2)

- Orientación SexualDocumento48 páginasOrientación SexualMary SerranoAún no hay calificaciones

- Curso Sexualidades en La EscuelaDocumento24 páginasCurso Sexualidades en La EscuelaAlejandramaturanaAún no hay calificaciones

- Historias Que Vienen. Universidad Diego PortalesDocumento120 páginasHistorias Que Vienen. Universidad Diego PortalesJuan Carlos GarridoAún no hay calificaciones

- Butler, El Marxismo y Lo Meramente Cultural NLR22302Documento13 páginasButler, El Marxismo y Lo Meramente Cultural NLR22302Rachel BrockAún no hay calificaciones

- Exposicion HomofobiaDocumento14 páginasExposicion HomofobiaMiguel Ángel Becerril CruzAún no hay calificaciones

- Índice Compuesto de Estigma y Discriminación 2012Documento52 páginasÍndice Compuesto de Estigma y Discriminación 2012Carolina Contreras ReichertAún no hay calificaciones

- Discriminación Por Orientación SexualDocumento20 páginasDiscriminación Por Orientación SexualMonica CastiblancoAún no hay calificaciones

- La Educación Afectivo SexualDocumento48 páginasLa Educación Afectivo SexualVerron KaAún no hay calificaciones

- Leyes Identidad de GéneroImprentaDocumento51 páginasLeyes Identidad de GéneroImprentaCarlos Iván MendozaAún no hay calificaciones

- 3 Cuaderno Trabajo Matematicas-II Enero-De-2013Documento78 páginas3 Cuaderno Trabajo Matematicas-II Enero-De-2013KärénxcitâChickiAún no hay calificaciones

- Derechos Humanos y Discriminación Por Orientación Sexual en El Salvador, Recuento Del Activismo LGBTDocumento5 páginasDerechos Humanos y Discriminación Por Orientación Sexual en El Salvador, Recuento Del Activismo LGBTAna Cisneros100% (3)

- La Comunidad LgbtttiqDocumento5 páginasLa Comunidad LgbtttiqDavid SernaAún no hay calificaciones

- Tesis 2018 Política Pública, Diversidad Sexual y Género Estudio Documental Sobre La Incorporación de La Perspectiva de Diversidad Sexual y de Género en Las Politicas Públicas Del Mpio de PastoDocumento135 páginasTesis 2018 Política Pública, Diversidad Sexual y Género Estudio Documental Sobre La Incorporación de La Perspectiva de Diversidad Sexual y de Género en Las Politicas Públicas Del Mpio de PastoAngie Katherine Lozano BriñezAún no hay calificaciones

- Jakob Grimminger, El Portador de La - BlutfahneDocumento11 páginasJakob Grimminger, El Portador de La - BlutfahneEduardoAún no hay calificaciones

- El Lado Oscuro de La Industria - Closeting y HomofobiaDocumento2 páginasEl Lado Oscuro de La Industria - Closeting y HomofobiaNat AE100% (1)

- La Farsa de La Homosexualidad en La Antigua GreciaDocumento40 páginasLa Farsa de La Homosexualidad en La Antigua GreciaDaniel KaramazovAún no hay calificaciones

- ESCALA de Actitudes Hacia Los Homosexuales PDFDocumento26 páginasESCALA de Actitudes Hacia Los Homosexuales PDFMichelle Vi MoAún no hay calificaciones

- HomofobiaDocumento11 páginasHomofobiaAlejandroAún no hay calificaciones

- Trabajo de Titulación.Documento51 páginasTrabajo de Titulación.ariel avilaAún no hay calificaciones

- Knot 03Documento102 páginasKnot 03Revista KnotAún no hay calificaciones

- Ponencia Homofobia, ¿Una Categoría Útil para El Análisis SocialDocumento20 páginasPonencia Homofobia, ¿Una Categoría Útil para El Análisis SocialOscar LagunaAún no hay calificaciones

- Monografía Homosexualidad y Cristianismo - FinalDocumento53 páginasMonografía Homosexualidad y Cristianismo - FinalDiana100% (1)