Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

La Hazaña de La Razón

La Hazaña de La Razón

Cargado por

José Luis Ventura-MedinaTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

La Hazaña de La Razón

La Hazaña de La Razón

Cargado por

José Luis Ventura-MedinaCopyright:

Formatos disponibles

LA HAZAA DE LA RAZN:

LA EXCLUSIN FUNDACIONAL

DE LAS EMOCIONES EN LA TEORA

POLTICA MODERNA (*)

RAMN MIZ

Universidad de Santiago de Compostela

Rafael del guila, in memoriam

There are only two solutions: one is the use of emotion, and ultimately of violence, and the other is the use of reason, of impartiality,

of reasonable compromise

Karl POPPER

Nothing great was ever achieved without enthusiasm

Ralph WALDO EMERSON

I. LA ESTRUCTURA SEMITICA DE LA DICOTOMA RAZN/PASIN.II. HIPERRACIONALISMO Y

EL RETORNO DE LAS PASIONES A LA TEORA POLTICA.IV. REFERENCIAS.

EXCLUSIN TERICA DE LA EMOCIN EN LA TEORA POLTICA.III.

RESUMEN

La teora poltica de la modernidad posee una asuncin subyacente: la exclusin

de las emociones como base de una argumentacin en extremo hiperracionalista. El

* Este trabajo ha sido elaborado en el seno del proyecto de investigacin La calidad de

la deliberacin pblica en las democracias contemporneas SEJ2007-67482. El autor desea

dejar constancia de su agradecimiento por las dudas y sugerencias expresadas por Rafael del

guila, Elena Guitin, Fernando Vallespn, Elena Beltrn y los dems participantes en el proyecto. Las detalladas observaciones realizadas por los evaluadores de la REP han contribuido

a mejorar notablemente la versin final del artculo.

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

11

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

objetivo de este artculo es explicar, en primer lugar, cmo se estructura semiticamente dicha exclusin mediante la dicotoma razn/emocin, a travs de una compleja cadena semntica de significaciones de asociacin y oposicin. Mostraremos a

continuacin su determinante presencia, evidenciada tanto en la sobrecarga de la

idea de razn cuanto en el no lugar de las pasiones, en los principales paradigmas

de la teora poltica contempornea. Por ltimo se destacarn algunos nuevos desarrollos tericos que apuntan en la filosofa poltica reciente, claramente en ruptura

con el viejo marco interpretativo conceptual, e iniciadores de un nuevo horizonte no

dicotmico, de vital relieve para la reflexin normativa de la democracia.

Palabras clave: teora poltica; democracia; emociones; deliberacin.

ABSTRACT

The modern political theory was built from an underlying assumption: the radical exclusion of emotions as departure of a hyper rationalist argumentation. The aim

of this paper is, first, to explain how this exclusion is semantically structured trough

the dichotomy reason/emotion. We will analyze afterwards the various presences of

this dichotomy and exclusion in the shared vision of politics as the reign of reason

held by the main paradigms of the modern political theory. Finally, we pay attention

to some new theoretic developments that broke with and depart from the old vision

of the dispassionate political mind, opening a new horizon to rethinking politics and

democracy.

Key words: political theory; democracy; emotions; deliberation.

Como trasfondo de los debates contemporneos de la teora poltica en torno al liberalismo, el comunitarismo, el multiculturalismo o el nacionalismo

subyace una tensin oculta, tanto o ms problemtica que aqulla que se trata

de dilucidar detrs de otros cdigos binarios ms explcitos: individuo/comunidad, monismo/pluralismo, particularismo/universalismo etc. En este artculo

sostendremos que tras todos ellos reside, como asuncin indiscutida, una concepcin desapasionada de la poltica elaborada a partir de una dicotoma fundacional (en rigor, un dualismo) heredero de una relectura parcial y radicalizada del pensamiento ilustrado, que hipoteca la posibilidad misma de avanzar en

los nuevos desarrollos de la teora de la democracia y de la poltica misma.

Nos referimos a la dicotoma Razn/Emocin, que induce con la claridad feliz propia del mito (Barthes), y por las razones que luego hemos de ver, un

hiperracionalismo indiscutido y omnipresente, causante de no pocas distorsiones, en buena parte de las argumentaciones en liza. En este orden de cosas resulta elocuente que el liberalismo igualitarista se construya desde las catego12

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

ras de lo racional/razonable y razn pblica/razn no pblica; que la

procura de la urdimbre comunitaria se postule como huida del subjetivismo

moral en apelacin a una racionalidad objetiva de la tradicin; que las demandas de representacin de los individuos o los grupos se defiendan desde la categora de inters ora individual, ora colectivo; que la democracia deliberativa se elabore sobre la base del consenso racional y la prueba del mejor

argumento; que el nacionalismo sea normativamente justificable slo en

cuanto se presente como patriotismo cvico y desde una quimrica neutralidad cultural del Estado; que, en fin, algunos feminismos se construyan polmicamente frente a todo lo anterior desde las nociones de eros o cuidado,

a fin de liberar la silenciada dimensin poltica del afecto. Todos ellos constituyen indicios claros, a nuestro entender, de la fundacional marginacin, cuando no estricta exclusin terica, de las emociones, las pasiones o los sentimientos. Emplearemos estos tres trminos, slo a los limitados efectos de

nuestro objetivo en estas pginas, como sinnimos de la estructuralmente

proscrita dimensin afectiva de la poltica. Aunque lo cierto es que buena parte del problema reside precisamente en el, no muy lejano en el tiempo, desplazamiento histrico conceptual desde la nocin clsica de pasiones (dotadas de

componentes afectivos y cognitivos) hacia la ms moderna de emociones,

postuladas estas ltimas, a diferencia de las primeras, como lo totalmente Otro

de la Razn poltica (1).

Al hilo de tan acrtica como, as lo argumentaremos en lo que sigue, insostenible visin fra de la mente poltica construida tericamente mediante

la antedicha dicotoma, razn y emocin son conceptos que se han venido elaborando recprocamente, diramos que en correspondencia biunvoca, mediante un largo proceso de sobresignificacin que ha tejido una densa

matriz semntica de asociaciones y oposiciones en la que, por decirlo la

Kosellek, lo que se ha ido poniendo en el concepto, ha devenido autoevidente horizonte de expectativas de mutua exclusin. Slo dentro de ese horizonte antagnico (razn/emocin) de interpretacin y recepcin cobran sentido

ambos conceptos cuando emergen en el discurso terico contemporneo.

El canon de lectura de la libertad de los modernos se ha construido, desechando o malinterpretando otros veneros de Spinoza a Tocqueville pasando

por Rousseau y Hume desde un desapasionado, muy reductivo, concepto de

razn y abiertamente dirigido contra las emociones. De especial inters a

estos efectos resulta la sesgada lectura de la Ilustracin escocesa, una lectura

que no slo desatiende la Teora de los sentimientos morales de A. Smith, o el

papel central de las emociones en el juicio moral de Hume, sino y sobre todo,

(1)

DIXON 2003.

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

13

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

guarda un llamativo silencio sobre la teora de las emociones de Ferguson.

Este ltimo, abiertamente crtico con el racionalismo ilustrado dominante, elabor una temprana sociologa de las emociones (passions, moral sentiments, desires and aversions) no como meros epifenmenos, sino como

variables independientes explicativas del orden social, la comunidad y el cambio social, frente a la dominante y unilateral valoracin de la racionalidad,

el inters, el clculo y el mercado (de Hobbes a Smith pasando por Mandeville) (2).

En sntesis: la poltica se ha elaborado tericamente como el reino por

excelencia de lo racional, como la hazaa de la razn. El Estado mismo,

como monopolio del poder poltico y de la violencia legtima se justifica,

precisamente, por su capacidad inigualable de domesticar las pasiones:

Por qu se cre el Estado? Porque las pasiones de los hombres no se adecuan a los dictados de la razn y la justicia sin la presencia de coaccin

(Hamilton en The Federalist Papers, 15). La idea de individuo razonante

aislado de los otros, sin vnculos afectivos con los dems conciudadanos; la

tesis de que la emocin distorsiona, nubla, perturba a la razn y que debe ser

controlada en aras de la razonabilidad como base de la poltica moderna; la

racionalidad misma reducida a clculo (raciocinatio est computatio), como

maximizacin del propio inters, sin estar contaminada por afecto, metfora

o esquema interpretativo alguno en el seno de un dispassionate decision making (3); el diseo institucional concebido como combinacin de mecanismos de agregacin e intermediacin de intereses, de contrapesos y filtros

destinados a enfriar las pasiones, o bien a desactivarlas como calm passions, reducibles en ltima instancia al inters, a fin de que estn lo menos

presentes posible en el espacio pblico... son argumentos varios que han ido

elaborndose y entreverndose, si bien de modo diverso y con distinto alcance, desde Descartes a Weber pasando por Kant, de Stuart Mill a la teora del

Rational Choice, Rawls o Habermas.

Y sin embargo, desde hace ms de veinte aos, la dicotoma razn/pasin cuya impugnacin matizada y sutilsima por parte de Aristteles y el

pensamiento Helenstico (4) haba cado en el olvido de los modernos ha

vuelto a ser objeto de escrutinio crtico con mayor radicalidad, nuevos desarrollos y mltiples alcances, por las neurociencias, la filosofa, la psicologa,

la epistemologa de las ciencias sociales o la sociologa (5).

(2) BARBALET 2001, HILL 2006.

(3) LAU, R. & REDSLANK, D 2006: 142.

(4) ABIZADEH 2002.

(5) SOUSA 1990, SOLOMON 1993, DAMASIO 1994, ELSTER 1999., 1999b, CLARKE et al.

2006, MARCUS et al. 2007, CASTELLS 2009.

14

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

A pesar de los sustantivo de estas y otras aportaciones, en los mbitos de

la ciencia y la teora polticas, aqullos precisamente que tienen que vrselas

con el bios politikos, con la vita activa, tan clarificadora como engaosa escisin y su corolario, la elisin de las pasiones, sigue gozando de una excelente salud en los paradigmas dominantes de la investigacin normativa y

emprica. Y ello pese a que, no ya en fenmenos extremos de violencia religiosa, tnica o nacionalista, sino en la prctica poltico electoral ms cotidiana de nuestras democracias, y a despecho del modelo del rational voter, las

campaas estn llenas de recursos emocionales y los especialistas hace aos

saben muy bien que esas apelaciones al miedo o al entusiasmo, por ejemplo importan siempre y a veces de modo decisivo para los resultados (6).

Las pginas que siguen tienen como objetivo, no tanto la delimitacin

sistemtica de las pasiones polticas (7), cuanto aportar argumentos para la

crtica de este dualismo en el mbito de la teora poltica, responsable de

muy reduccionistas efectos para la teora de la democracia, o an ms: de un

inaceptable estrechamiento del propio mbito terico-prctico de la poltica.

Pues la dicotoma razn/pasin constituye la premisa clave de una narrativa

analtica subyacente en la que: 1) la exclusin fundacional de las emociones

conduce a un indisimulado hiperracionalismo, que 2) se traduce en la sobrevaloracin del consenso y la correlativa elisin del conflicto como dimensin inevitable de la poltica, 3) desatiende, de la mano de un individualismo

racionalista, los procesos de construccin y movilizacin antagnica de las

identidades colectivas; y 4) promueve, por ltimo, el desplazamiento de la

poltica por la moral, el derecho, la economa o la gestin pblica.

Procederemos para nuestro objetivo del modo siguiente: 1) explicaremos, en primer lugar, cmo se estructura semiticamente dicha dicotoma

razn/emocin, mediante una compleja cadena semntica de significaciones

de asociacin y oposicin; 2) en segundo lugar, mostraremos su determinante presencia, evidenciada tanto en la sobrecarga de la idea de razn cuanto

en el no lugar de las pasiones, en los principales paradigmas de la teora

poltica contempornea; 3) en tercer lugar, atenderemos algunos nuevos desarrollos tericos que apuntan en la filosofa poltica reciente, claramente

ajenos al viejo marco interpretativo conceptual e iniciadores de un nuevo horizonte no dicotmico, de vital relieve para la reflexin normativa de la democracia. Ahora bien, despejemos de entrada un posible malentendido: el

objetivo ltimo que aqu se persigue no es argumentar en pro de la incorporacin de ms pasin a la poltica, cuanto de poner las bases para una nue(6) BRADER 2006, WESTEN 2007, LAKOFF 2008.

(7) ARTETA 2008.

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

15

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

va articulacin cognitiva/emocional en la vita activa a la altura de los saberes del siglo, y recuperar con ello la erosionada dimensin constitutiva, no

meramente expresiva, en rigor ontolgica de la poltica.

I.

LA ESTRUCTURA SEMITICA DE LA DICOTOMA RAZN/PASIN

La dicotoma entre razn y pasin se ha ido construyendo mediante la

superposicin de conjuntos de cdigos binarios, de homologas y antagonismos semnticos, que han generado una narrativa hegemnica de la poltica

que ubica con claridad indiscutible su dimensin positiva del lado de la razn y elabora las diferentes dimensiones de la emocin como su anttesis negativa. Esta estructura simblica de asociaciones y oposiciones subyace

como un tipo ideal, explcita o implcitamente, a la idea de razn poltica de

los modernos con nfasis y sntesis varias segn los casos y desarrollos empricos concretos. Esta dicotoma necesita ser elucidada de modo sistemtico

pues dista de ser autoevidente. En el cuadro 1 hemos sintetizado algunas de

las cadenas de equivalencias y oposiciones ms slitas y frecuentes, sobre

las que se ha edificado histricamente la dicotoma, o ms exactamente el

dualismo razn/emocin, segn la escisin clsica materia/espritu de

Christian Wolf (Psychologia rationalis 1734 & 34). Con el concurso de la

misma se han expulsado a las emociones, sentimientos o pasiones del espacio semntico-conceptual en el que se formula la poltica moderna como el

imperio de la razn. Vemoslo muy brevemente.

La oposicin razn/emocin se plantea en Descartes como la separacin

radical entre espritu/materia, mente y cuerpo, entre res cogitans y res extensa, entre cosa pensante, indivisible, no medible y cuerpo no pensante, operado mecnicamente, infinitamente divisible en sus mltiples componentes.

Nace as una asuncin indiscutida que nos acompaa hasta nuestros das; a

saber: La sugerencia de que el razonamiento, el juicio moral y el sufrimiento pueden existir separados del cuerpo (8). A partir de aqu, marcado por

esta escisin, normativamente sesgada, entre un mbito superior, la mente,

el espritu... y otro inferior, el cuerpo, lo meramente biolgico, lo visceral

(William James), en suma, entre la cabeza y el corazn (9)... se postula

un concepto hiperracionalista de razn fra que contrapone el pensamiento

(razn-amiento) al sentimiento, separando las dimensiones cognitivas de las

afectivas, esto es, las funciones autocontroladas de las automatizadas.

(8) DAMASIO 1994: 320.

(9) KOZIAK 2000: 153.

16

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

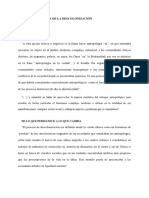

CUADRO 1.Dicotoma razn/emocin

RAZN

Mente

Res cogitans

Pensamiento

Cognitivo

Cabeza

Objetivo

Racional

Calvinismo

Consciente

Literal

Activo

Control

Juicio

Autonoma

Lucidez

Cordura

Constructiva

Imparcialidad

Justicia

Ilustracin

Ciencia

Civilizacin

Universal

Moderno

Intereses

Clculo

Negociable

Individuo

Civismo

Liberalismo

Consenso

Libertad

Orden

Coherencia

Estabilidad

Trabajo

Apolneo

Poder

Pblico

Masculino

EMOCIN

Cuerpo

Res extensa

Sentimiento

Afectivo

Corazn

Subjetivo

Irracional

Pietismo

Inconsciente

Metafrico

Pasivo

Automatismo

Prejuicio

Dependencia

Ofuscacin

Sinrazn

Destructiva

Faccionalismo

Arbitrariedad

Romanticismo

Arte

Naturaleza

Particular

Primitivo

Pasiones

Impulso

Innegociable

Multitud, Masa

Nacionalismo

Populismo

Conflicto

Tirana

Desorden

Incoherencia

Inestabilidad

Sensualidad

Dionisiaco

Debilidad

Privado

Femenino

Fuente: Elaboracin propia, R. M.

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

17

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

Se sustancia as la idea de que resulta posible un conocimiento puro,

objetivo, consensual, carente de contradicciones y desapasionado, propietario en exclusiva de todas y cada una las dimensiones cognitivas, evaluativas y motivacionales. Desde esta perspectiva, el retrato de las pasiones deviene en lo totalmente otro de la luz de la razn: poseen aqullas, en efecto,

un carcter impredecible y un origen irracional, inconsciente, innato (es decir, no educado), oscuro, sospechoso, conflictivo, contradictorio etc. Es ms,

su propia etimologa las revela deudoras del principio opuesto a la vita activa, esto es: tributarias de pasividad, como algo que nos sucede, que nos sobreviene impensadamente, nos priva de control y nos esclaviza (vctima de

sus pasiones, arrastrados por las pasiones etc.). Las emociones, son conceptuadas, en consecuencia, segn este marco, como fuerzas irracionales

que bloquean la accin, producen heteronoma, como algo ajeno a nuestro

yo verdadero, es decir, nuestro yo consciente (cogito ergo sum), toda vez que

la accin moral o poltica es la prosecucin de metas racionales y conscientes de un yo que se pone a s mismo los fines con cabal autonoma (sapere

aude). La pasin deviene, pues, una amenaza, algo externo a nuestro yo pensante que nos perturba o ciega, que enturbia el juicio, nubla la mente, lo

vuelve sectario, partisano, impredecible, que nos arrastra y nos hace perder

pie respecto a nosotros mismos. De ah las recurrentes metforas de las pasiones como desastres naturales (eruptivo, tormentoso, torrencial,

tempestuoso, volcnico etc.) que disturban la armona, apolnea, saturniana, de la razn, la ciencia, el conocimiento, el recto juicio moral y poltico (10). Desde esta perspectiva las emociones devienen fuerzas subjetivas

que impiden el control y la razonabilidad, nos devuelve al oscuro mundo del

prejuicio, la supersticin, a la dependencia y, en definitiva, a lo que Kant llamara la autoculpable minora de edad. Por el contrario, la razn entendida por la Ilustracin como ciencia y conocimiento objetivo, habla un lenguaje universal, el de la Luz (Siglo de las Luces, Iluminismo, Enlightment, Lumires, Aufklrung), del desencantamiento (Entzauberung),

frente a la parcialidad subjetiva de las pasiones, de la noche oscura del Romanticismo (11), ledo este ltimo de modo abusivo en clave irracionalista

de rechazo total y tradicionalista, pasadista, no slo de la entera modernidad

sino de la ciencia y la razn misma.

Desde Madison, Kant o Siys, las consecuencias de esta escisin para la

construccin de un orden poltico en libertad estn claras: las pasiones generan sectarismo, subjetividad, impiden la gnesis del acuerdo impersonal, ob(10) JAMES 1997: 13.

(11) REDDY 2001: 211.

18

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

jetivo, el consenso y la negociacin en torno al Inters General y al Bien Comn. La irrupcin de lo afectivo, lo expresivo, lo personal en el mbito pblico resulta, de esta suerte, percibido como algo no slo perturbador del uso

de la razn pblica sino tambin, debe subrayarse, potencialmente autoritario y desptico (12). La civilizacin, o incluso la Cultura entendida de modo

universalista como progreso y convergencia ltima en torno a la verdad se

impone a las pasiones, las encauza, las doma, pues las emociones nos devuelven a nuestro lado animal, en definitiva, a la naturaleza. Por eso la poltica moderna se configura tericamente como el mundo de lo artificial, del

contrato social que nos permite abandonar el estado de naturaleza, donde las

pasiones del miedo y la esperanza hope and fear son las dominantes

(homo homini lupus). Pero la razn tambin nos facilita la entrada en el

mundo del diseo institucional, de los sofisticados mecanismos, de los dispositivos destinados al desapego institucionalmente inducido, al enfriamiento de las pasiones polticas (la Constitucin, la divisin de poderes, los

contrapesos, checks and balances, las dobles cmaras parlamentarias etc.).

De ah que, analizando la poltica como una mquina ordinaria, Sieys diseara machines, rouages, y por ello la necesidad imperiosa de abandonar la retrica emotiva, la lengua de los sentimientos, la lengua de los

afectos, para postular la poltica moderna desde el lenguaje abstracto de

la ciencia, el juicio y los principios (13). La emocin, deviene, pues, al hilo

de este dualismo, como lo totalmente otro de la razn poltica, una suerte de

atavismo, de residuo de lo primitivo, de todo aquello que, precisamente, la

civilizacin y el progreso han dejado atrs, y para lo que no hay lugar alguno

en el mbito difano de la libertad de los modernos.

Ahora bien, el discurso de la fundamentacin racionalista de la poltica

desciende un escaln ms en su secularizacin materialista, se reformula en

trminos instrumentales, abandonando la carga moral y normativa inicial

(que abocaba a la procura de principios) (14). As, se encarna en un concepto menos filosfico y ms emprico, operacionalizable, discreto, mensurable,

que nos ahorra el largo rodeo por las alturas, en exceso abstractas e ineficaces, de la metafsica de las costumbres, de la filosofa moral, de los principios tico-polticos... incluso de las razones entendidas como convicciones (15). Tal es la funcionalidad clave del concepto de inters, que permite

un lenguaje comn y una unidad de medida compartida, facilita la racionali(12) ROSENBLUM 1987: 167.

(13) MIZ 2007: 81.

(14) SPRAGENS 1981.

(15) WALZER 2004: 123.

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

19

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

dad, el clculo, suministra una idea de bien a ras de tierra que permite que

nos entendamos en la esfera de lo pblico de una sociedad de mercado. En

efecto, el inters por una parte, es expresable con claridad el inters no

mentir y tiene una base indeclinablemente individual cada uno es el

mejor juez de los propios intereses; por otra, permite adems dar el salto

a la decisin poltica legtima, la produccin de mayoras, mediante dispositivos de agregacin de preferencias (reglas de decisin, parlamentos,

partidos...).

Debe retenerse que este proceso ha tenido tres componentes bien diferenciados: 1) la sustitucin de los principios (convicciones, razones morales)

que deben proporcionar el criterio normativo de las instituciones, por la nocin ms negociable y materialista de los intereses (16); 2) la reconduccin a

los intereses de algunas de las pasiones menos profundas, a saber, las calm

passions, las pasiones tranquilas del doux commerce (el afn de lucro, por

ejemplo); 3) la paralela exclusin de las pasiones indmitas (indignacin,

compasin etc.) del mbito de la poltica y su encapsulamiento en la privacidad de los individuos. El concepto de inters, en suma, no slo implica la expulsin de las pasiones de la esfera de lo poltico, sino el adelgazamiento de

los principios tico-polticos y su reemplazo utilitarista por una enteca idea

de Bien, de vida buena, supuestamente compartida por todos los modernos,

como maximizacin racionalista de la utilidad individual.

La razn as entendida de modo reduccionista es el fundamento del individuo como ciudadano singular dotado de intereses y derechos, frente la

identidad colectiva o grupal, la multitud o la masa informe movida por

la lealtad irracional o la fusin descontrolada a la que conduce sin remedio la

empata (Einfhlung, empathy) apasionada en lo comn. Es, asimismo, la razn como cimiento de la ciudadana la que hace pensable el concepto de un

nacionalismo o mejor an un patriotismo cvico que estructura las relaciones de derechos y obligaciones del individuo y el Estado, el nico que puede

fundamentar una constitucin concebida precisamente como abrigo contra

las pasiones presentes y futuras (precommitment) (17). Un patriotismo que

nada tiene que ver por tanto con el nacionalismo tnico, incluso el nacionalismo tout court, deudor del lastre orgnico de lo natural y lo pasional,

creador de una totalidad holista en la que se disuelve la razn individual, y

que alza, por ltimo, al liberalismo dejndolo a salvo del fantasma del populismo, deudor este ltimo de las bajas pasiones colectivas y del liderazgo carismtico, no racional.

(16) HIRSCHMAN 1977.

(17) HOLMES 1995.

20

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

Se funda as la poltica como el mundo racionalizado del orden, de la estabilidad y de la coherencia, pero tambin como el mbito del trabajo, del

poder legtimo en cuanto gestado a travs de la maquinaria racional del Estado (agregacin de intereses, gobierno de la mayora), reverso de aquel otro

poder o dominio de la razn cientfica sobre la naturaleza. En este dualismo,

las pasiones constituyen siempre el problema, y la razn se presenta como la

nica solucin: puesto que las pasiones generan debilidad, dependencia, imprevisibilidad, parcialidad y subjetividad, deben ser reenviadas a la privacidad de los individuos y dejadas fuera de la ciudadana, de la esfera pblica.

Esta privatizacin de la emocin, se dobla adems, last but no least, con una

clara dimensin de gnero que ubica a las pasiones y los sentimientos en el mbito de lo femenino, esto es de lo pasivo, dbil, irracional, y en ltima instancia, por decirlo con Montesquieu en el espacio patriarcal-patrimonial de la loi

de famille. Y alza a su vez a la razn como la eminente capacidad masculina

de accin, de decisin, de autocontrol, de poder, de seoro del mbito pblico

conseguida mediante el dominio y exclusin, individual e institucional, de las

emociones (18). Y as, slo al precio de asumir con sobreactuada claridad el esquema hiperracionalista de la poltica, de ubicarse de modo indiscutible en el

mbito discursivo y gestual deudor de la razn, la mujer se abrir un espacio en

el mundo de lo pblico, en el cual, empero, siempre estar sometida a sospecha

de resultar antinaturalmente fra y masculinizada (19).

II.

HIPERRACIONALISMO Y EXCLUSIN TERICA DE LA EMOCIN

EN LA TEORA POLTICA

Veamos ahora, de modo por fuerza muy breve, cmo se genera tericamente esa exclusin fundacional de la emocin y las pasiones en cuatro corrientes muy influyentes de la teora poltica moderna: el utilitarismo, el

marxismo, el liberalismo (post)kantiano (Rawls) y el comunitarismo

(MacIntyre). Acudiremos para ello a cuatro esquemas de argumento idealtpico que, necesariamente simplificadores, ciertamente ni hacen honor a la

complejidad de cada uno de los autores, ni mucho menos a la pluralidad y riqueza de matices que bajo esas etiquetas se han argido. Pero nos sern de

utilidad para ver como, al hilo de su sofisticada filigrana normativa, se dibuja un impensado, un no-lugar terico, como asuncin subyacente indiscutida, para las pasiones y los afectos.

(18) HALL 2005: 36.

(19) GILLIGAN 1982: 78.

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

21

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

As, en primer lugar, el utilitarismo (Grfico 1) presenta, como es sabido, un argumento consecuencialista: propone un criterio de valoracin de acciones y normas, no en virtud de su concordancia con determinados principios tico-polticos, sino por sus resultados ltimos en orden a conseguir el

mayor bienestar para el mayor nmero posible de personas (20). Para ello se

parte de una idea de persona formulada en tono pretendidamente realista,

esto es, que no requiere ni virtuoso altruismo ni la disponibilidad de una informacin exhaustiva para la toma de decisiones, sino que se postula desde

la racionalidad en su sentido ms material, a saber, elaborada desde el

concepto de intereses dados y revelados de los individuos. A continuacin,

esta visin secularizada cristaliza en una idea de Bien que no se remite a ningn principio metafsico, moral o religioso, pues el bienestar individual no

consiste sino en la maximizacin de la utilidad de los intereses individuales.

El problema que se plantea inmediatamente es cmo pasar del conjunto de

individuos, separados por sus intereses divergentes, a la ordenacin de la

vida colectiva, a la toma de decisiones legtimas. La respuesta es clara: a travs de mecanismos de agregacin que, mediante un mnimo procesamiento,

permiten agrupar y elegir entre varios conjuntos de compatibles y transitivas

escalas de preferencias individuales. El bien comn es as el resultado del

sumatorio global de las utilidades individuales. De esta suerte, mediante la

prioridad de una idea de bien, entendida como maximizacin de utilidad, se

deducen los principios de justicia que han de regir las instituciones destinadas a agregar preferencias dadas y reveladas de los individuos. Mediante

este mecanismo, procurando cada uno su inters personal se alcanza el bienestar colectivo. Represe en el doble movimiento que realiza este argumento utilitarista bsico a los efectos que aqu interesan: 1) se reemplaza un concepto de razn clsico, dotado de sustantivo contenido tico-poltico (principios y convicciones), por uno mucho ms instrumental centrado en la nocin

de inters; y 2) se procede a la expulsin terica de cualquier otro componente de la idea de bien que no sea la maximizacin de utilidad, en especial,

se prescinde de las virtudes cvicas y las emociones que refuercen a aqullas,

necesarias motivacional y normativamente para el buen funcionamiento de

las instituciones democrticas.

En el argumento del marxismo clsico (Grfico 2) en su paradigma principal (abstraccin hecha de las importantes autocorrecciones al mismo por

parte del propio Marx, Gramsci o Althusser), el punto de partida viene constituido por una teora de la historia desde una filosofa materialista (materialismo histrico) y la vez hegeliano-inmanentista, que vuelve su mirada hacia

(20)

22

GOODIN 1995.

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

Fuente: Elaboracin propia, R. M.

RACIONALIDAD

INDIVIDUOS

REVELADOS

DADOS

INTERESES

MANO INVISIBLE

MAXIMIZACIN

UTILIDAD

BIEN -ESTAR

INDIVIDUAL

GRFICO 1.Utilitarismo

INTERESES

AGREGACIN

PRIORIDAD

BIENESTAR SOCIAL=

SUMA DE UTILIDADES

INDIVIDUALES

JUSTICIA

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

23

24

FUERZAS

DE

PRODUCCIN

DE

PRODUCCIN

Fuente: Elaboracin propia, R. M.

Revolucin social (proletariado)

PRODUCTIVAS

MODOS

RELACIONES

Clase en s

INFRAESTRUCTURA

CLASES

SOCIALES

Revolucin poltica (burguesa)

CLASE

INTERESES DE

CONCIENCIA=

Clase para s

SUPERESTRUCTURA

GRFICO 2.Marx

Dictadura

ESTADO

IDEOLOGA

CULTURA

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

la infraestructura econmica de la sociedad (relaciones de produccin) como

verdadero lugar y escenario de toda la historia. Desde aqu se postula que

el crecimiento de las fuerzas productivas, que tienen la primaca explicativa,

est en relacin con las relaciones de produccin, esto es, que estas ltimas

son como son porque, al serlo, permiten que se expanda la capacidad productiva humana (21). Las relaciones de produccin, a su vez, son especficas

de cada modo de produccin (asitico, feudal, capitalista) y agrupan a los individuos en clases sociales. As, el concepto de clase se articula en torno al

concepto de inters de clase, slo que en este caso, habida cuenta de su determinacin clasista, se trata de intereses colectivos, compartidos. Por su

parte, las superestructuras legales e ideolgicas se adecuan a las relaciones

de produccin para permitir el desarrollo de las fuerzas productivas. A partir

de aqu argumento marxista postula: 1) que en la sociedad capitalista el proletariado es la clase abrumadoramente mayoritaria en razn de los procesos

de proletarizacin de las clases medias; 2) que los intereses del proletariado

resultan cada vez ms universales, esto es, compartidos, objetivos y transparentes debido a la creciente explotacin y empobrecimiento, generados por

la dinmica de la produccin capitalista, as como a la concentracin urbano-industrial y el empeoramiento de sus condiciones de vida; 3) ello provoca

que la identidad y conciencia de clase, entendida como conciencia objetiva

de los intereses compartidos de la clase trabajadora, se vuelva vez ms slida y prime por encima de cualquier otra diferencia de religin, nacin, cultura etc.; 4) el antagonismo de clase, en cuanto fundado en determinaciones

econmicas de las relaciones de produccin, conduce necesariamente a un

cambio radical, entendido como revolucin social (que cambia el modo de

produccin) y no meramente poltica (que afecta solamente a la superstructura); 5) el objetivo de la igualdad, la aspiracin a la realizacin de los intereses del proletariado en una sociedad sin clases, sin injusticia ni explotacin, prevalece sobre el de la libertad (vinculado a los derechos superestructurales), el cual deviene prescindible, adoptando la intervencin del estado

formas autoritarias como dictadura del proletariado. As, un anlisis cientfico de la realidad (materialismo histrico), que anula la necesidad de un anlisis meramente normativo filosfico poltico o moral, descubre la racionalidad oculta tras el fetichismo de la mercanca, las tendencias y contradicciones internas del modo de produccin capitalista, poniendo de relieve los

intereses autnticos de los trabajadores. En sntesis: 1) la denuncia de la

miseria de la filosofa moral y poltica, se articula con 2) la necesidad de

una revolucin social, igualitarista, que modifique las relaciones de produc(21)

COHEN 1978.

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

25

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

cin y no meramente politica, formal 3) que realice los intereses de clase objetivos del proletariado. La centralidad de los conceptos de razn cientfica,

de universalismo, de inters econmico de clase etc. se articulan, respecto al

tema que aqu nos ocupa, en un anlisis inmanentista radical e hiperracionalista del cambio social, que obvia el complejo de mecanismos intervinientes

en un proceso accin colectiva, en el sentido doble de 1) ignorar los costes

del procesos de decisin y movilizacin (coste de los medios, efectos colaterales, costes de oportunidad etc.);y sobre todo 2) los indeclinables componentes normativos (convicciones, principios: justicia, igualdad, fraternidad)

y motivacionales (virtudes polticas y emociones que activan las convicciones: solidaridad, compasin, indignacin etc.).

En el caso del liberalismo, en su versin postkantiana, ejemplificado en

la obra de Rawls (Grfico 3), nos encontramos con una variante sustancialmente distinta de razn respecto a las dos antevistas; en este caso: 1) se recupera el aliento tico-poltico (principios de justicia) de la razn clsica ilustrada, y 2) se postula un matizado desdoblamiento del concepto de razn en:

racionalidad (la procura de los propios intereses e ideas de bien) y razonabilidad (la capacidad de llegar acuerdos cooperativos para fundamentar las

instituciones democrticas). Por una parte, mediante el ejercicio de la racionalidad individual (autonoma moral) se produce el pluralismo inconmensurable de ideas de bien, de doctrinas comprehensivas. Por otra, mediante la

razonabilidad (autonoma poltica) se genera, de la mano de una hiptesis

neocontractualista, un consenso superpuesto (compartible desde diversas

ideas de bien) que alumbra los principios de justicia que deben presidir las

instituciones. A los efectos de nuestra argumentacin, hay dos tesis ulteriores rawlsianas que devienen decisivas: 1) la tesis de la prioridad de la justicia

sobre el bien (a diferencia del utilitarismo) y 2) la tesis de que las ideas de

bien no pertenecen a la razn pblica, sino que constituyen usos no pblicos

de la razn que deben permanecer en el mbito de la privacidad. Todo ello se

traduce en que las devociones y afectos (sic), vinculadas a los vnculos y

lealtades propios de las ideas de bien, han de quedar fuera de los principios

de Justicia. Esto es, las pasiones y emociones conectadas a las ideas de bien,

incluidas las convicciones y pasiones de la mayora (sic), deben permanecer excluidas (en sus propios trminos: not taked into account) (22) del

mbito de la poltica.

La nica excepcin a esta exclusin fundacional no elaborada, empero, tericamente y que contradice el paradigma racionalista principal de

Rawls est constituida por la sensibilidad moral. La introduccin de

(22)

26

RAWLS 1971: 373.

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

NEUTRALIDAD

(POSITIVA) DEL

ESTADO

Sociedad civil

PRIVACIDAD

RAZN NO

PBLICA

- Conflicto

inconmensurable

- Doctrinas

comprehensivas

IDEAS DE BIEN

PLURALISMO

RAZONABLE

GOODNESS AS RATIONALITY

PRIORIDAD

CONGRUENCIA ESTABILIDAD-LEGITIMIDAD

PREFERENCIAS

1 Y 2 ORDEN

CIUDADANA

RAZN PBLICA

II. Diferencia:

Bienes primarios

I. Igual libertad:

Libertades bsicas

PRINCIPIOS

JUSTICIA

Posicin original

Velo ignorancia

CONSENSO

SUPERPUESTO

JUSTICE AS FAIRNESS

CONTRATO

SOCIAL

Fuente: Elaboracin propia, R. M.

II. AUTONOMA

MORAL

I. AUTONOMA

POLTICA

Iguales

Libres

Razonables

Racionales

PERSONAS

POLITICAL CONSTRUCTIVISM

GRFICO 3.J. Rawls

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

PLURALISMO

27

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

esta ltima facultad, afectando a las concepciones del bien al tiempo que a

las de la justicia, permite que actitudes, que en realidad son emociones, tales como la empata, el sentido de la justicia o el amor a la humanidad, al resultar a la vez racionales y razonables, entren en el mbito de lo

pblico. Pues no es acaso la sensibilidad moral una pasin, un entusiasmo por la justicia, por la cooperacin, el anhelo de una sociedad bien ordenada? Sin embargo ni bajo el velo de la ignorancia de la posicin original,

ni en el mbito de la razn pblica que se articula a partir del consenso superpuesto en los principios de la justicia, se elabora debidamente este subrepticio componente normativo y motivacional de las emociones. En suma,

existe en Rawls una muy significativa tensin patente entre el paradigma

principal racionalista kantiano y un paradigma subordinado, no articulado

tericamente, podra decirse que humeano, que reintroduce inevitablemente la dimensin de los afectos en el seno mismo del apolneo constructivismo poltico que deduce los principios de la Justicia.

Finalmente, veamos que ocurre, respecto al problema que aqu nos ocupa, con aquella corriente en la que sera esperable una mayor atencin a la

dimensin racional-afectiva de la poltica, el comunitarismo, en su versin

neo aristotlica (23) (Grfico 4). Esta argumentacin, a partir de la distincin aristotlica entre potencia y acto, postula que el trnsito entre la naturaleza humana no educada y el fin u objetivo que le es propio (telos) se realiza mediante el concurso de las virtudes. Estas excelencias de carcter son

las que aportan a los seres humanos las disposiciones morales necesarias

para alcanzar su fin. Ahora bien, las virtudes no constituyen un rasgo individual en su gnesis y desarrollo, habida cuenta que no pueden darse fuera

de un contexto favorable que las favorezca y promueva; a saber: la comunidad, la polis. As, las virtudes slo florecern en caso de que las instituciones amparen y protejan la concepcin compartida de vida buena, de

idea de bien, que sita el compartido telos de la vida que vale la pena ser

vivida. Es la comunidad la que, a travs de las prcticas y la tradicin

(como conjunto articulado de aqullas) que le son propias, facilita los imprescindibles recursos morales que hacen posible el cultivo y desarrollo de

las virtudes. Por este motivo, la Paideia, o educacin para los deberes cvicos de la polis y la ciudadana, y la Frnesis o sabidura prctica que nos

ayuda a actuar para alcanzar nuestro fin, constituyen las actividades bsicas de cultivo de las virtudes. Fuera de esa urdimbre poltica y comunitaria, pues, la moralidad como empresa racional e inteligible no puede

existir.

(23)

28

MACINTYRE 1981.

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

Fuente: Elaboracin propia, R. M.

(NO EDUCADA)

NATURALEZA HUMANA

POTENCIA

SERES HUMANOS

Paideia, Frnesis

RECURSOS MORALES

TRADICIONES

PRCTICAS

POLIS

COMUNIDAD

tica racional objetiva

VIRTUDES

REALIZACIN

GRFICO 4.Macintyre

TELOS

ACTO

CIUDADANOS

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

29

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

Ahora bien, en este argumento y frente al subjetivismo moral individualista (autonoma) del liberalismo, se postula un objetivismo moral de

base comunitaria (autenticidad) que aboca a la procura de la recuperacin de

criterios ticos racionales e impersonales de justificacin. Esto, debe notarse, marca una diferencia notoria con la perspectiva de Aristteles, para quien

una buena poltica depende de la capacidad de desarrollar las disposiciones

emocionales en conjuncin indisoluble con juicios racionales sobre la vida

buena. Lo que en el anlisis objetivista y racionalista de impronta Neotomista de la idea de bien por parte de MacIntyre (24) se pierde es la nocin clave

de Thumos. Esto es, la capacidad emotiva necesaria (un equilibrio, nos seala Aristteles, entre indignacin, miedo, compasin y afecto) para desarrollar las virtudes cvicas en la polis. En suma, la capacidad squica para la

emocin organizada por las virtudes y las instituciones. Recurdese que para

Aristteles la justificacin de las disposiciones emocionales y prcticas de

bien-estar se remiten a su idea de eudaimona, la capacidad de florecimiento

y cultivo, el desarrollo simultneo de las capacidades emocionales y racionales en el seno de un contexto institucionalmente favorecedor de las mismas. Esta articulacin racional y emotiva resulta, sin embargo, elidida en la

argumentacin de MacIntyre quien, en todo momento, obvia el legado de la

tradicin aristotlica de las pasiones cvicas consideradas como complejas

articulaciones de creencias, valores, evaluaciones morales, sensaciones fsicas y narrativas comunitarias (25). Es por ello que este argumento racionalista de MacIntyre se ver abandonado en mayor o menor medida por otros

autores comunitaristas como Sandel (26) o Walzer (27), que reintroducirn,

desde muy diferentes perspectivas, si bien de modo escasamente sistemtico, la dimensin afectiva en la argumentacin, procurando subsanar el dficit normativo y motivacional, de esta idea racionalista de vida buena.

III.

EL RETORNO DE LAS PASIONES A LA TEORA POLTICA

Sin embargo, las aportaciones de las neurociencias, la psicologa social,

la filosofa, la epistemologa de las ciencias sociales y la sociologa, han

ejercido un fuerte influjo en la teora poltica reciente, instndola a revisar

sus postulados racionalistas y a retomar as una lnea de reflexin que, si

(24) MACINTYRE 1990.

(25) KOZIAK 2000: 164.

(26) SANDEL 1982.

(27) WALZER 2004.

30

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

bien silenciada ante el empuje del utilitarismo y la eleccin racional, se remonta a la Retrica de Aristteles y en tiempos recientes haba sido retomada por el feminismo poltico. Podramos sintetizar muy brevemente algunas

de las novedades de toda esta variada literatura con mayor inters para el argumento que aqu nos ocupa:

1. Las emociones son cognitivas y por lo tanto carece de sentido establecer una escisin conocimiento/sentimiento, pues los sentimientos ayudan

a resolver problemas que implican creatividad, juicio y toma de decisiones

que requieren el procesamiento de grandes cantidades de conocimiento (28).

2. Las emociones y la razn estn conectadas con determinadas zonas

del cerebro y por tanto carece de sentido la separacin mente/cuerpo (29).

3. La razn descansa sobre la memoria procedimental y declarativa, de

tal suerte que nuestras reacciones dependen de lo previamente aprendido, en

lo cual los afectos juegan un papel clave (30).

4. La razn depende internamente de la emocin en orden a definir

lo que es central y vital para nosotros. La emocin indica qu problemas tiene que resolver la razn y la asiste delimitando un conjunto de soluciones

disponibles. La emocin combina un proceso mental evaluativo con una disposicional respuesta a este proceso cognitivo/evaluativo (31).

5. La razn depende de los sistemas emocionales para gestionar las acciones que por s misma no puede ejecutar. Las emociones resultan necesarias para pasar a la accin consciente o inconscientemente (32).

6. A su vez, los juicios (valores, creencias) influencian las emociones:

las emociones se forman tras una evaluacin de objetos/eventos en una situacin dada. Esta es una diferencia capital entre las emociones animales y

humanas (33).

7. Ahora bien, deudoras de diferentes predisposiciones genticas, las

emociones no solamente son universalmente cognitivas sino que resultan

asimismo, en parte, socialmente construidas, esto es, deudoras de hbitos

culturales y de cada estructura social especfica y son aprendidas mediante

socializacin emocional (34).

Antes de dar cuenta de los principales efectos de la incipiente recepcin

de estas aportaciones interdisciplinares en el mbito de la teora poltica, de(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

DAMASIO 2003, LEDOUX 1996.

DAMASIO 1994, 2003.

MARCUS et al. 2000, 2002, 2007.

SOUSA 1990, SOLOMON 1993, ELSTER 1999a y b.

FRIJDA 1986, BEN ZEEV 2000, ELSTER 1999a y b.

NUSSBAUM 2001, ELSTER 1999 a.

EVANS 2000, TURNER & STETS 2005, 2007; BARBALET 2001, CLARKE et al. 2006.

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

31

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

bemos realizar dos precisiones iniciales: 1) la construccin del argumento

hiperracionalista es de factura moderna y se basa tanto en un desplazamiento

de vocabulario que postula las emociones como fenmenos involuntarios,

viscerales y no cognitivos (35), cuanto en una lectura de ciertos clsicos

(Hobbes, Descartes, Hume, Madison etc.), muy selectiva y parcial; a saber:

desde los postulados del utilitarismo o la hegemona economicista en el pensamiento poltico del ltimo tercio del siglo XX; y 2) la exclusin terica fundacional de las pasiones, la construccin de la poltica como espacio impoluto de la razn, no deja de resultar un proyecto normativo que, como tantos

otros las exorbitantes pretensiones de monopolio del poder del concepto

de soberana, por ejemplo nunca se ha visto realizado plenamente ni en

los autores clsicos ni los contemporneos, menos an en la poltica misma.

Esto es, siempre ha acabado por presentar inconsistencias, generando dficits motivacionales y normativos que no pasan desapercibidos a la mayora

de los autores invocados, los cuales llegan incluso a revisar explcita o implcitamente su inicial lgica racionalista. Recurdese, por ejemplo, la ambivalencia de Hobbes, no slo respecto a la fundadora pasin del miedo, que

vincula estrechamente razn y emocin, sino a la ambicin o deseo de poder

que puede resultar tanto destructivo como constructivo, incluso indispensable para el desarrollo del conocimiento y el bienestar (36). El propio Kant,

autor de referencia de esta tradicin racionalista, presenta una significativa

evolucin a partir de la Tercera Crtica y de modo ms evidente en la Opus

Postumum, otorgando un creciente papel inevitable y productivo a las pasiones respecto a la accin moral, que abrira el paso a la posterior reelaboracin romntica de la temtica de las emociones (37). O bien, tomemos el

ejemplo de los Federalist Papers, un locus classicus de la justificacin del

Estado y la concepcin de la poltica desde y para el control de las pasiones.

Y ciertamente all puede leerse como se afirma una y otra vez que las pasiones son ciegas, incontrolables, fuerzas peligrosas que sobrecargan la vida

poltica induciendo actitudes sectarias y dificultando la negociacin y el

compromiso. Sin embargo, al mismo tiempo, las emociones se reintroducen

en el argumento una y otra vez como elemento positivo e incluso necesario

de la poltica moderna: como energa democrtica que mueve al entero

sistema de checks and balances (N. 45), como devocin al servicio pblico, (N. 10,51), como respaldo entusiasta al gobierno legtimo (veneration) (N. 49) etc.

(35) DIXON 2003: 250.

(36) JAMES 1997.

(37) KAHN 2006.

32

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

Lo mismo podemos afirmar de otros muchos textos clsicos de la teora

poltica moderna. Mencionemos uno de ellos, de extraordinario inters para

nuestro tema y cado en el olvido: De linfluence des passions sur le bonheur

des individus et des nations de Germaine de Stal (1796). Aqu, todava en la

tradicin ilustrada radical que aos ms tarde la autora matizar con la recepcin del romanticismo alemn, una negativa consideracin de las pasiones como fuerza impulsiva que arrastra al hombre independientemente de

su voluntad, como la mayor dificultad de los gobiernos etc. se da la

mano con la esperanza quimrica racionalista de pensar que la ciencia poltica pueda adquirir algn da una evidencia geomtrica (38). Sin embargo,

pese a que Madame de Stal introduce en este texto el concepto de inters

como alternativa explcita a la emocin, se procede sin solucin de continuidad a admitir que existe algo grande en la pasin, que el amor del estudio

rene todos los caracteres de la pasin y que, en fin, el entusiasmo por la

repblica, es un sentimiento que, en su pureza, es el mas elevado que el

hombre pueda concebir (39).

Los ejemplos podran multiplicarse, pero mencionemos por ltimo a un

autor central en la construccin del canon hiperracionalista moderno de la

poltica, Max Weber. En su locus clasicus, La Etica protestante y el espiritu

del capitalismo, elaborando su argumento sobre fuentes cartesianas y kantianas, Weber introduce, al hilo de su discusin del pietismo, un dualismo cultura/naturaleza que se prolonga en la ms radical dicotoma razn/pasin,

desde la que se considera que las pasiones son fuerzas irracionales, impulsos

perturbadores de la razn, del autocontrol necesario para el trabajo y la vida

modernos. As, como es bien conocido, en su discusin crtica del pietismo,

reprochaba a ste un mayor nfasis en la dimensin emocional de a religin, un debilitamiento de las inhibiciones que protegen la personalidad

racional, oponindolo al calvinismo, cuya mayor racionalidad y aversin a

las dimensiones afectivas en la religin, en suma, a los elementos antirracionales, emocionales (40), permite cultivar el ascetismo intramundano

clave para el progreso de la civilizacin capitalista. Sin embargo, como algunos estudios sobre Weber, clsicos (41) y contemporneos (42), han mostrado, se produce una patente evolucin en su obra que le conduce lejos de la

incualificada celebracin del racionalismo asctico inicial. Al hilo de su

(38) STAL 1796: 61.

(39) STAL 1796: 67.

(40) WEBER 1920: 123.

(41) MITZMAN 1971.

(42) BARBALET 2008.

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

33

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

personal madurez y experiencia vital, este autor desarrollar en escritos posteriores una muy diferente comprensin de las relaciones entre racionalidad

y pasin, as como asumir la importancia irrenunciable de la emocin en la

accin social a travs del concepto de Beruf, aceptando finalmente que las

emociones no pueden ser eliminadas del comportamiento humano y asimismo desempean un papel positivo en la clarificacin de las intenciones y en

la ordenacin de la accin (43).

Pues bien, algo no muy diferente sucede en algunos tericos contemporneos. Ya hemos visto antes como Rawls, pese a su despliegue argumental

de racionalidad y razonabilidad, de razn pblica y usos no pblicos de razn, acaba reintroduciendo, bien que sin elaboracin sistemtica ni correccin del paradigma principal, un paradigma secundario, que articula inopinadamente thought and feeling (44), patentizado en sus conceptos de

sensibilidad moral, sentido de la justicia, sentimientos morales etc.

Algo no muy lejano acaece con Habermas y sus diseos de situacin ideal

de habla o esfera pblica. En pos de un procedimentalismo ms radical si

cabe en su pureza, pero ms deliberativo tambin, que el de Rawls, este autor trata de expurgar todo contenido normativo de los procedimientos de justificacin, para no viciar los principios de justicia con rastro alguno de una

tica deudora de una idea de bien, que sera por fuerza parcial. Lo cual conduce a Habermas a un autoimpuesto (y autorreconocido) dficit motivacional, derivado del hecho de que el razonamiento moral, mediante el desdoblamiento moralidad/vida buena, obvia los vnculos afectivos y los deseos

que impulsan la accin. Pero los afectos, de la mano de la solidaridad y empata necesarias para el proceso deliberativo real, retornan de nuevo a su argumentacin, si bien en modo no tematizado. Y ello pese a la decisiva posibilidad abierta por el desplazamiento de la argumentacin deliberativa desde

la semntica a la pragmtica de los speech-acts en su teora de la accin comunicativa. Otro tanto puede afirmarse del patente exceso de consenso propio del modelo inicial habermasiano, que obvia en consecuencia las pasiones implicadas en la confrontacin poltica de proyectos e identidades colectivas en conflicto, elemento capital de lo poltico (45). Sin embargo, la

filiacin sistmica de su anlisis en Facticidad y Validez, quiebra parcialmente toda vez que la capacidad de juicio moral descansa en la indisoluble

articulacin de operaciones cognitivas y disposiciones y actitudes emocionales. Ninguna justificacin normativa afectivamente neutral es posible habida

(43) BARBALET 2008: 69.

(44) RAWLS 1971: 587.

(45) MOUFFE 2000.

34

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

cuenta que el imprescindible sentimiento de afirmacin de los participantes

en el proceso deliberativo que en Habermas, a diferencia de la hipottica

posicin original y el velo de la ignorancia de Rawls, debe consistir en una

deliberacin efectiva entre ciudadanos concretos constituye la esencia

misma de toda justificacin. En suma, tanto la accin cuanto la deliberacin

prctica, necesariamente incorporan afectos y pasiones, esto es, ni la agencia humana ni la razn prctica pueden abstraerse por completo de dimensiones afectivas. Toda teora de la justicia que desatienda este hecho padecer no slo un dficit motivacional, sino normativo (46).

En el mbito de la teora poltica dos autores constituyen la referencia

inicial e indispensable de esta reintroduccin sistemtica de la temtica de

las pasiones polticas: Remo Bodei y Marta Nussbaum. Remo Bodei en su

iluminador Geometria delle pasioni procede a una sistemtica crtica del

dualismo razn/pasin, postulando que las pasiones preparan, conservan,

memorizan y reelaboran los significados reactivos ms directamente atribuidos a objetos, personas o acontecimientos que los seres humanos experimentan en contextos dados. De esta suerte, conocer las pasiones no sera

otra cosa que analizar la razn misma a contrapelo, iluminndola con su

misma sombra presunta (47). Ms all del mito del cncer de la razn,

Bodei procede mediante un recorrido de amplio aliento, de Aristteles a

los estoicos, de Spinoza a los Jacobinos a mostrar los enlaces y rupturas

clsicos entre razn y pasin. De ah, sobre todo, una revalorizacin de Spinoza [concordando en esto con Damasio (48)] pero tambin Tocqueville

[coincidiendo en esto con el ltimo Elster (49)] por cuanto aqul no exiga, por vez primera en siglos, que los individuos se sacrificaran a s mismos

y a sus pasiones ni en nombre de Dios ni del Estado. Y ello porque las pasiones (amor, odio, clera, compasin, miedo y esperanza) son consideradas

por Spinoza no como vicios, sino propiedad de la naturaleza humana, es sus

propios trminos: como conocimiento imaginativo. Para Spinoza no haba, en efecto, separacin entre conocimiento y pasin, alma y cuerpo, altruismo y amor propio: es sin duda el pensador de la historia de la tica que

en mayor medida se distancia de la dicotoma que, andando el tiempo, sera

moneda corriente. De especial inters resulta para Bodei la solucin spinoziana de ir mas all del miedo y la esperanza, situndose en un terreno diferente tanto al de los pensadores realistas (Hobbes) que aceptan el orden de lo

(46) KRAUSe 2008: 46.

(47) BODEI 1991: 12.

(48) DAMASIO 2003: 169.

(49) ELSTER 2009.

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

35

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

dado, como de los utopistas que slo atienden al mundo como debera ser

(Aquino). Tampoco Spinoza ampara la idea de pasin tranquila, aqullas

que preanunciadas en Hobbes y elaboradas por Hume en su concepto de

Calm Passions introduciendo con ello, no obstante, la imposibilidad de

que exista apreciacin moral sin que concurra a la vez orgullo, vergenza,

amor u odio (50) se postularan posteriormente como aquellas emociones

(i.e. afn de lucro) racionalizables y reconvertibles (mediante el domino, el

encauzamiento, la canalizacin o el debilitamiento) en intereses objeto de

clculo y negociacin (51).

Por su parte, Martha Nussbaum aporta la reflexin sin duda ms elaborada y sustantiva para la reconsideracin filosfica de las pasiones, con no escasas aportaciones para el mbito de la teora poltica. As, por ejemplo, ya

en Therapy of Desire la autora proceda a una sistemtica recuperacin de la

temtica de las pasiones en Aristteles, los estoicos y los epicreos, tradiciones prcticamente olvidadas, sin embargo, en la reflexin tico filosfica y

terico-poltica contempornea. A su juicio, corresponde a Aristteles, el

mrito de una argumentacin muy actual contra la idea de que las pasiones

sean fuerzas animales ciegas sino, muy al contrario, no duda en postularlas

como irrenunciables dimensiones cognitivas y perceptivas de los seres humanos, relacionadas con determinado tipos de creencias. De ah el inters

actualsimo de una concepcin normativa que considera a las pasiones como

parte indispensable de la idea de vida humana buena, postulando el cultivo

de las mismas como conditio sine qua non de la accin virtuosa. Esto es, un

ciudadano dotado de frnesis abordar una situacin concreta, no slo desde

la lucidez de su razn, sino tambin de una manera emocionalmente adecuada. Nussbaum subraya algunos elementos clave a retener en la concepcin

aristotlica de las pasiones en resonancia con las aportaciones de la filosofa,

la psicologa y las neurociencias actuales: 1) que stas son formas de conciencia intencional (dirigidas a un objeto); 2) que guardan una estrecha relacin con las creencias; 3) que puede calificarse de racionales e irracionales,

verdaderas o falsas, esto es, no son siempre correctas, como no lo son tampoco las creencias o las acciones; y 4) que pueden modificarse mediante la

modificacin, a su vez de las creencias, y pueden y tienen que ser, por tanto,

educadas con una visin adecuada de la vida buena. Ahora bien, esta filsofa

considera, sin embargo, que el pensamiento helenstico, por diversas razones

en estoicos y epicreos, supera en detalle y fuerza de anlisis la reflexin de

Aristteles, tanto en lo que se refiere a las relaciones emocin/creencia, la

(50) MARZOA 2009: 68.

(51) HIRSCHMAN 1977.

36

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

atencin a la dimensin evaluativa de la emocin y en la conexin entre la

vida emocional y una visin (trgica) del mundo (52).

En Upheavals of Thought, la misma autora profundizar esta concepcin

de las emociones como parte integral del razonamiento tico y de ah como

contenido sustantivo indeclinable de toda filosofa moral. Hace aqu Nussbaum especial nfasis en la dimensin cognitiva de las emociones, en los

juicios de valor y evaluaciones que aqullas llevan aparejadas y que pueden

ser, segn los casos, buenas o malas guas de decisin tica, pero que en todo

caso deben ser consideradas como una de las capacidades humanas bsicas

(en el sentido del concepto elaborado por Amartya Sen y ella misma). De ah

su concepto de emocin en torno a tres vertientes interconectadas: 1) evaluacin cognitiva de un objeto 2) eudaimona: desarrollo y florecimiento personal y 3) valoracin, aprecio, de objetos externos para los propios fines y bienestar. Recuperando ahora una dimensin aristotlica insuficientemente

abordada en Therapy of Desire, Nusbaum elabora, conjuntamente con el elemento evaluativo, la dimensin irreductiblemente social de las emociones

en la que otros autores han insistido (53), lo cual se prolonga en una perspectiva constructivista en la que las emociones son a su vez entendidas como

deudoras de las normas, culturas, lenguajes y estructuras sociales especficas. De ah su tesis fuerte sobre los vnculos entre pasiones, capacidades e

ideas de vida buena: En una criatura tica y sociopoltica, las emociones

mismas son ticas y sociopolticas, partes de una respuesta a la cuestin

qu es lo que me importa? cmo debo vivir? (54).

Toda estas y otras reflexiones han tenido un impacto indudable en el mbito de la teora poltica, muy especialmente en el seno de los debates sobre

la democracia deliberativa, coincidiendo con preocupaciones surgidas internamente en el seno del propio paradigma. En concreto, han contribuido a

modular el sesgo hiperracionalista y argumentativo, epistmico, correlato de

la visin en exceso consensualista, que caracteriz a los primeros desarrollos

del concepto de deliberacin. Recurdese que la democracia deliberativa se

postula como una correccin de los modelos representativos, pero tambin

participativos, por cuanto en ambos casos, ora mediante agregacin de intereses, ora mediante su expresin directa, se asuma una nocin de preferencias exgenas, dadas de antemano, en suma, prepolticas. A esto se opone un

concepto de preferencias endgenas, esto es, la democracia misma entendida como la produccin poltica de las preferencias mediante debate ausente

(52) NUSSBAUM 1994: 514.

(53) GROS 2006: 41.

(54) NUSSBAUM 2001: 149.

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

37

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

de coercin y desigualdad. Ahora bien, reteniendo en todo su valor esta dimensin deliberativa de transformacin endgena de las preferencias iniciales mediante discusin pblica igualitaria, resulta patente la omnipresencia

en el modelo inicial de una nocin de razn formulada, en buena medida,

desde la implcita aceptacin de la dicotoma razn/pasin ms arriba elaborada. De este modo: 1) la desconsideracin de las dimensiones afectivas del

proceso deliberativo, no es sino 2) la otra cara del olvido del disenso y el

conflicto propios de la poltica. Tal es el inevitable resultado de una unilateral concepcin racionalista de la deliberacin subyacente en postulados tericos que van desde la fuerza del mejor argumento (55), a la argumentacin razonada en orden a resolver un conflicto poltico (56), pasando por

una visin epistmica de la democracia (57), para concluir con la patente

sobrevaloracin de las posibilidades de consenso racional (58).

Si consideramos, por ejemplo, el debate recogido en la obra de J. Elster

Deliberative Democracy, veremos como significativamente, las patologas de la deliberacin que se sustancian en el volumen, tienen mucho que

ver con sesgos emocionales (manipulacin, distorsin de preferencias) (59).

En el libro de Fishkin Democracy and deliberation, la demagogia se relaciona siempre con la presencia de emociones incontroladas (aroused publics,

stirring up etc.) que distorsionan la ecuanimidad del proceso deliberativo (60). Otro tanto sucede con algunas de las aportaciones, la de Cohen por

ejemplo, en la obra de Bohman y Rehg Deliberative Democracy (1997). Una

y otra vez, la nocin de razones se formula en ausencia, o en el mejor de

los casos en presencia marginal no elaborada tericamente, del contexto

emocional en que se aducen y se activan por los actores en el proceso de

debate.

El problema reside, precisamente, a los efectos que aqu nos ocupan, en

una concepcin de la deliberacin en estrecho deudora de un indisimulado

paralelismo con la epistemologa cientfica y sus estndares de objetividad (61), o lo que es lo mismo, en una perspectiva escasamente pragmtica e

informal, en exceso lgico-racionalista del debate poltico (62). De hecho,

en el seno del propio campo de estudio sobre la democracia deliberativa,

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

38

PELLIZIONI 2001.

KNIGHT & JONSON 1994: 225.

COHEN 1986; GUTMAN & THOMPSON 1996.

HABERMAS 1996.

ELSTER 1998.

FISHKIN 1991.

LYNCH 2000:47.

DRYZEK 2000.

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

crecientes voces, algunas de ellas de autores de referencia en el desarrollo

del modelo, se han alzado contra esta deriva hiperracionalista en la concepcin del proceso deliberativo. Bohman, por ejemplo, al hilo de la formulacin de Habermas, cuestiona el hiperracionalismo kantiano resultante de

una traslacin de los estndares del conocimiento cientfico o filosfico al

mbito poltico. Muy tempranamente Bohman aport una sofisticada crtica

de Habermas, postulando la necesidad de conceder ms atencin a las expresiones perlocutivas (irona, metfora, arte...) frente a las elocutivas en el discurso emancipatorio y con ello la necesidad de recuperar la dimensin de la

retrica si no proscritata, minusvalorada en aqul (63). Por su parte, autores

como Gutman y Thompson reintroducen los modos afectivos de conciencia

como necesarios catalizadores de los procedimientos deliberativos, si bien

esto no afecta a una concesin sustantiva de la deliberacin que, pese al rechazo explcito de la dicotoma entre razn y pasin, permanece en exceso racionalista en su concepcin del proceso (64).

Ahora bien, que las emociones no sean el elemento protagonista de la deliberacin, que slo las expresiones que pueden ser desarrolladas en explcitos speech-acts (Habermas) sean tomadas en consideracin en el proceso

deliberativo, no puede obviar el hecho de que desempean un papel decisivo

tanto como factores de imprescindible empata y motivacin participativa de

los ciudadanos, de antagonismo tolerante y pluralista que alimente el debate

mismo, en fin, como factor clave de inclusin (o exclusin) de determinados

grupos o colectivos en el proceso deliberativo, de imprescindible auxiliar al

valor epistmico del proceso de argumentacin (65).

Desde fuera del estricto mbito de debate de la democracia deliberativa

las crticas han sido an ms fundamentales. As, por ejemplo, desde el programa de la inteligencia emocional, Marcus y su equipo ha subrayado la insostenibilidad, a la luz de los conocimientos actuales de las neurociencias y

la psicologa, de una aplicacin de razn deliberativa que necesariamente

excluye la emocin (66). La malograda Iris Marion Young, al hilo de su

formulacin de la democracia inclusiva han desmontado el concepto hiperracionalista de imparcialidad (67), postulando formas de juicio emocionales alternativas y criticado de modo en extremo convincente la nocin de

habla disapassionate and disembodied de la teora primera de la deli(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

BOHMAN 1988, BOHMAN 1996.

GUTMAN y THOPMSON 2004: 50.

NINO 2003: 175.

MARCUS 2000, 2002.

YOUNG 1990: 175.

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

39

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

beracin (68). Ernesto Laclau y Chantal Mouffe postularn con mayor rotundidad la insuficiencia de la dimensin meramente conceptual y argumentativa para dar cuenta de las identidades colectivas y el papel decisivo de la

emocin en la cementacin de las mismas (69). Aqu, a partir de una perspectiva psicoanaltica, se vinculan estrechamente dos temas: 1) la dimensin

clave de la retrica en los procesos de polticos de significacin, entendidos

como un desplazamiento de lo literal, lo gramatical, lo lgico por los recursos de la metfora y, sobre todo, por la sincdoque; la cual requiere internamente 2) la necesaria concurrencia de lo afectivo para que la significacin

poltica sea posible, esto es, la indisoluble articulacin entre las dimensiones

cognitivas y emotivas como caracterstica fundamental del carcter no ya

expresivo sino constitutivo de la poltica (70). Ms recientemente, Aletta

Norwal, incorporando el concepto de passionate utterance y el modelo

emersoniano de democracia adversativa de Stanley Cavell (71), ha sostenido la necesidad de conectar el dominio del lenguaje y las pasiones (tema tradicional del psicoanlisis) para repensar la democracia deliberativa, incorporando con toda centralidad las expresiones emocionales (72).

Pero ser, sobre todo, en dos obras clave de Martha Nussbaum y Sharon

Krause, donde, en nuestra opinin, se proceda definitivamente a inaugurar

un camino incipiente, pero muy prometedor, por lo matizado de sus anlisis,

de elaboracin terica y sistemtica del lugar de las pasiones en la deliberacin. Martha Nusbaum en Hiding from Humanity, continuando la trayectoria

de libros anteriores ya comentados, aporta la nica obra hasta la fecha que

analiza sistemticamente (y polmicamente) la funcin y la idoneidad de las

diferentes pasiones en el proceso deliberativo. El argumento, en sntesis, relaciona: 1) su tesis de raz aristotlica de que las creencias estn estrechamente conectadas con las emociones, que las emociones son evaluativas, y

que adems pueden ser evaluadas; con 2) su teora de las capacidades: todos

tenemos necesidades y capacidades bsicas, pero todos somos asimismo discapacitados de alguna forma y en grados diferentes, puesto que carecemos

en mayor o menor medida de determinados tipos de funcionamientos esenciales para nuestro florecimiento como seres humanos (functionings). A partir de aqu, constatada la funcin valorativa (que beneficios y perjuicios que

se derivan de las decisiones) y, a la vez, la necesidad de evaluar las propias

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

40

YOUNG 2000: 39.

MOUFFE 2000, 2002; LACLAU 2005.

LACLAU 2005.

CAVELL 1990, 2005.

NORVAL 2007.

Revista de Estudios Polticos (nueva poca)

ISSN: 0048-7694, Nm. 149, Madrid, julio-septiembre (2010), pgs. 11-45

LA HAZAA DE LA RAZN: LA EXCLUSIN FUNDACIONAL DE LAS EMOCIONES ...

RAMN MIZ

emociones, la pregunta que se plantea la autora es qu sentimientos, qu

afectos resultan pertinentes para la deliberacin poltica? En este sentido,

desarrolla un matizado anlisis para concluir que mientras la ira y la compasin, por ejemplo, devienen centrales conjuntamente con el temor, el pesar, el amor o la gratitud para un proceso deliberativo... la vergenza y la

repugnancia deben ser, en principio, marginadas por sus efectos excluyentes

de individuos y colectivos objeto de desprecio (73).

Finalmente, Sharon Krause en Civil Passions aporta una innovadora

perspectiva inspirada en la tradicin de los sentimientos morales (desde

Hume a Bernard Williams) y en los avances de de la neurociencia y la neuropsicologa destinada a proveer de un lugar terico y sistemtico al rol de