Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Barroquismo

Barroquismo

Cargado por

Kristin AdamsTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Barroquismo

Barroquismo

Cargado por

Kristin AdamsCopyright:

Formatos disponibles

NEOBARROCOS Y NEOMODERNISTAS

EN LA POESA LATINOAMERICANA

Jacobo Sefam

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE

I

Una de las vetas por las que ha transitado la poesa latinoamericana en las ltimas dcadas es el neobarroco. Influidos por el cubano Jos Lezama Lima, y

despus recontextualizados en la teora postestructuralista, gracias al tambin

cubano Severo Sarduy, los escritores actuales han forjado una poesa que efectivamente ha dado nueva lozana al barroco histrico, sobre todo por los modos

en que se genera un discurso subversivo, que frustra los planos de la oracin ordenada, lgica y directa. Medusario. Muestra de poesa latinoamericana (Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1996), una seleccin de 22 escritores1 hecha

por Roberto Echavarren, Jos Kozer y Jacobo Sefam, pone en circulacin en un

plano continental esta tendencia neobarroca, tal vez una de las ms interesantes

de nuestro fin de siglo. A pesar de grandes diferencias entre los poetas incluidos, hay ciertos rasgos afines; doy, como ejemplo, cuatro: 1) nfasis en el aspecto fnico del lenguaje y, por ende, de la superficie, como modos de acceder

al significado de las cosas; 2) rebelin en contra de los sistemas centrados y

simtricos; 3) uso de mltiples registros del lenguaje, acudiendo a cdigos que

vienen de la biologa, las matemticas, la ciberntica, la astrologa, etc., y a la

vez usando jergas dialectales, palabras soeces, neologismos, cultismos; 4) uso

de una sintaxis distorsionada, donde los signos de puntuacin se emplean mayormente con finalidades prosdicas.2 La filiacin natural de estos poetas dentro

de la historia de la poesa en lengua espaola es el barroco. La denominacin

1

Los poetas incluidos son: Gerardo Deniz, Rodolfo Hinostroza, Jos Carlos Becerra, David Huerta,

Mirko Lauer, Arturo Carrera, Marosa di Giorgio, Ral Zurita, Marco Antonio Ettedgui, Tmara Kamenszain, Eduardo Miln, Osvaldo Lamborghini, Haroldo de Campos, Jos Kozer, Roberto Echavarren, Wilson Bueno, Nstor Perlongher, Coral Bracho, Reynaldo Jimnez, Eduardo Espina, Gonzalo Muoz y Paulo Leminski.

Vid. los prlogos a Medusario de Roberto Echavarren (pgs. 11-17) y Nstor Perlongher (pgs.

19-30); el eplogo al mismo volumen de Tmara Kamenszain (pgs. 487-89); y el artculo de

Jacobo Sefam, El llamado de los deseosos: poesa neobarroca latinoamericana (1970?), Siglo XX/20th Century, vol. 12, nms. 1-2 (1994), pgs. 219-37.

420

NEOBARROCOS Y NEOMODERNISTAS EN LA POESA

421

neobarroco, puesta en circulacin por Sarduy3 (no en vnculo directo con estos poetas, dado que Sarduy habla del neobarroco en 1972 y se refiere sobre todo a textos narrativos), y despus reapropiada por varios de los escritores posteriores, ha ayudado a concebir la idea de que trabajan en territorios semejantes.

El poeta argentino Nstor Perlongher (1949-1992), con actitud pardica, acu

el trmino neobarroso, para acercarlo al fango, al barro que todo lo borra del

Ro de la Plata. Y el uruguayo Eduardo Espina, continuando en esta misma lnea, cre la palabra barrococ para autodefinirse.4

Para esta presentacin he querido ampliar la perspectiva con que se ha definido a este grupo de poetas. Otro movimiento muy cercano a sus poticas es el

Modernismo, de modo que adems de neobarrocos podran ser vistos como

neomodernistas, o ms precisamente, y jugando con la terminologa, neoposmodernistas, obviamente entendiendo el trmino posmodernistas como

referido a los escritores modernistas ms cercanos a la tendencia barroca, y que

forman parte de una segunda generacin dentro del Modernismo hispanoamericano: Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reissig, Delmira Agustini y Ramn

Lpez Velarde.5 Algunos rasgos que sern examinados en esta ponencia son: 1)

la parodia como un procedimiento donde hay una conciencia crtica del lenguaje; 2) los juegos paronomsticos y de aliteracin; 3) los adornos excesivos que

acuden a vocabularios exquisitos y formas elaboradsimas; 4) subversiones de

los sujetos sojuzgados: presencias femeninas y de la homosexualidad; y 5) exploracin de la banalidad y de lo superfluo, como modos de penetrar en lo llamado profundo.

II

El 6 de marzo de 1894, dos aos antes de la publicacin de Prosas profanas

de Daro, ya el colombiano Jos Asuncin Silva escribe un poema burlndose

del clich modernista (firmado con el pseudnimo Benjamn Bibelot Ramrez y

publicado en El Heraldo de Bogot el 10 de abril del mismo ao). Lleva por ttulo Sinfona color de fresa con leche, seguramente parodiando el ttulo (aunque no el poema mismo) Sinfona en gris mayor de Daro (este ltimo escrito

en 1891 e incluido ms tarde en Prosas profanas). El tono del poema de Silva es

festivo, mofndose de todo el repertorio retrico del preciosismo parnasianista

del modernismo: las rimas, las aliteraciones, las paranomasias, y las imgenes y

metforas que lo acompaan. Vase la primera estrofa:

3

Severo Sarduy, El barroco y el neobarroco, Amrica Latina en su literatura, ed. Csar Fernndez Moreno, Mxico: Siglo XXI, 1972, pgs. 167-84.

Vid. el prlogo de Perlongher a Medusario; y la entrevista de Miguel ngel Zapata, Eduardo

Espina: buscando a Dios en el lenguaje. Una escritura llamada barrococ, Inti, 26-27 (19871988), pgs. 115-26.

Aunque Lugones publica su primer libro en 1897, estos poetas corresponden (por las fechas de

publicacin de sus primeros libros) a la primera y segunda dcada del siglo.

422

JACOBO SEFAM

Rtmica Reina lrica! Con venusinos

cantos de sol y rosa, de mirra y laca

y polcromos cromos de tonos mil

oye los constelados versos mirinos,

escchame esta historia Rubendariaca,

de la Princesa verde y el paje Abril,

Rubio y sutil.6

Estos versos juegan con el carcter empalagoso del ritmo modernista, enfatizndolo a travs de sustancias resinosas que funcionan tambin con cualidades

de goma, esto es, pegajosas. De modo que la mirra y la laca salen de rboles

exticos (de Arabia, de la India) para cubrir de colores historias de amor cursis y

predecibles. Tambin, Silva enfatiza la repeticin de sonidos de un modo exagerado, cacofnico; la frase polcromos cromos, por ejemplo, es una redundancia deliberada con el objeto de mostrar la ridiculez con que se producen estos

ritmos. Es muy posible que Silva vea una distorsin del estilo modernista a travs de los seguidores del propio Daro, que abundaban a finales de siglo.7 Lo

paradjico es que el poema est dedicado A los colibres decadentes, cuando

uno de los espritus ms decadentes de fin de siglo era el propio Silva, quien se

suicid antes de cumplir 31 aos de edad, en 1896.

Silva estaba adelantando (sin quererlo, dado que lo que buscaba era una poesa ms honda y menos superficial) el trabajo de distorsin pardica aun

ms elaborado de los poetas tardos del modernismo: los escritores que ms se

acercan al barroco espaol. La originalidad pertenece a Leopoldo Lugones desde su primer libro, Las montaas del oro (1897), publicado slo un ao despus

de Prosas profanas de Daro (quien en esa poca viva en Argentina). En ese

primer volumen, Lugones ya est trabajando el poema de un modo innovador:

dispone de los versos en forma de prosa, de modo que estn separados slo por

un guin (as como Daro haba vuelto al alejandrino medieval, Lugones retoma

esta forma del Poema del Mi Cid):

...- describa Saturno un lento arco - sobre el tremendo asombro de la noche los solemnes reposos del Ocano - desnivelaba la siniestra luna, - i las ondas,

hirviendo en los peascos, - hablaban como lenguas, con el grito - de las vidas

humanas que tragaron [A Histeria].8

6

Jos Asuncin Silva, Obra completa, ed. crtica coordinada por Hctor H. Orjuela, Mxico: Coleccin Archivos, 1990, pg. 118.

7

Segn Carlos Garca Prada, la parodia de Silva se dirige a los imitadores de Daro, y no al propio

Daro. Slo en Cartagena, Silva dice que hay de 20 a 30; Silva emplea la palabra Rubendariacos en una carta escrita desde Caracas, para quejarse de aquellos que siguen la moda de la

poca, sin realmente haber vivido, sentido o pensado ni una pgina. Cfr. Carlos Garca Prada,

Silva contra Daro?, Hispania, XLIII, 2 (1960), pgs. 176-83.

8

Leopoldo Lugones en Antologa crtica de la poesa modernista hispanoamericana, ed. Jos Olivio Jimnez, Madrid: Hiperin, 1989, pg. 340.

NEOBARROCOS

Y NEOMODERNISTAS

EN LA POESA

A22>

Pero el lenguaje elaborado, ms afn al exceso barroco, se intensifica en su segundo libro: Los crepsculos del jardn (1905). Segn Borges,

el barroquismo de Lugones llega a sus ltimas consecuencias tanto en el verso

de Los crepsculos del jardn como en la prosa de La guerra gaucha. El farragoso lxico, la sintaxis a veces inextricable y el abuso de los pronombres demostrativos, que con frecuencia obligan al lector a retroceder, entorpecen la lectura seguida... No en vano una de las ltimas reimpresiones [de La guerra gaucha]

incluye un erudito y minucioso vocabulario de 1257 palabras, indispensable para

la buena inteligencia del libro. Por obra del contexto, hasta las voces ms familiares parecen rebuscadas.9

Borges no es el nico en formular esta comparacin entre el barroco espaol y

el barroco dentro del Modernismo. Guillermo Sucre ve las similitudes y las diferencias entre el amplsimo repertorio de metforas del Lunario sentimental

(1909) de Lugones, y aquella elaboracin hiperblica creada por Gngora:

[E]l trmino comparativo no slo se va independizando del comparado sino que

se multiplica vertiginosamente; una imagen da paso a otra y sta a otra: as la

trama verbal va devorando al objeto que la suscita. Tambin los une, por supuesto, lo inesperado de las relaciones que establecen. Pero quiz en ello se agoten las

semejanzas. Gngora es hermtico y Lugones no lo es... Gngora tiene el sentido

del conjunto, su mirada es a un tiempo aglutinante y configuradora. Lugones es

un poeta abigarrado, pero no arquitectnico.10

Este parangn ya est claro desde la conciencia de los mismos escritores

acerca de sus linajes literarios. Herrera y Reissig describe el estilo de Gngora

y, al hacerlo, se define a s mismo:

Modalidades aderezadas con efectismos, promiscuidad de vocablos de rimbombancia churrigueresca, que saltan a la mente como muecos elsticos, fraseologa

fatua, que como un aerstato, ms se hincha cuanto ms sube de tono; hiprboles

gigantes que pasan volando... eptetos que parecen remilgos, frases que son gestos

de hipocondraco.11

Para Sucre, una de las diferencias claves entre Gngora y el Modernismo de

un Lugones o Herrera y Reissig es la intromisin del humor en el sistema metafrico de los ltimos. Esto es, no slo se hiperboliza aquello comparado (como

en el barroco), sino que en ese juego en que se busca lo inslito aparece la burla

soez:

9

Jorge Luis Borges, Prlogo [original de 1955] a Leopoldo Lugones, El payador y antologa de

poesa y prosa, ed. Guillermo Ara, Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1979, pg. XXXII.

Guillermo Sucre, La mscara, la transparencia, Caracas: Monte Avila Editores, 1975, pg. 58.

Citado por Gwen Kirkpatrick, The Dissonant Legacy of Modernismo, Berkeley: University of

California Press, 1989, pg. 177.

424

JACOBO SEFAM

Amarilla y flacucha,

La luna cruza el azul pleno,

Como una trucha

Por un estanque sereno,

Y su luz ligera,

Indefiniendo asaz tristes arcanos,

Pone una mortuoria translucidez de cera

En la gemela nieve de tus manos (Divagacin lunar).12

De todos modos, la irona aparece en el barroco espaol, especialmente en

las stiras mordaces, e incluso violentas de Quevedo. El barroco toma como referente la poesa renacentista para caricaturizarla o distorsionarla; de all que

Borges sugiera que lo barroco engendra su propia parodia.13 En la poesa de

Lugones, Herrera y Reissig, y Delmira Agustini, el modelo es el propio Modernismo: si la belleza es la noche y la luna, Lugones tomar ese objeto (en Lunario sentimental) y har un interminable nmero de metforas, con mltiples

perspectivas y giros inusitados. Herrera y Reissig retoma el tpico de la gloga

de los Siglos de Oro y lo distorsiona a su modo a travs de lo que l llama eglognimas. Y Agustini, por ejemplo, retoma el simbolismo del cisne, pero para insertarlo desde una perspectiva de la mujer que tambin trasngrede ese clich de

la belleza.

III

Muchas de las descripciones de los estilos de los llamados postmodernistas

pueden ser aplicadas a los poetas neobarrocos actuales. Perlongher dice en su

prlogo a Medusario que la potica neobarroca se lanza al mismo tiempo a reivindicar y reapropiarse del modernismo, recuperando a los uruguayos Herrera y

Reissig y Delmira Agustini, entre otros.14 Eduardo Espina tiene un libro completo dedicado a la obra de Herrera y Reissig.15 Y el cubano (radicado en Nueva

York) Jos Kozer imita, quiz sin saberlo, la obsesin de Leopoldo Lugones con

respecto al lenguaje. En su poema Nocin de Jos Kozer dice: Su ambicin

es una: todo el vocabulario.16 Borges indica que Lugones tena la supersticin

de que el escritor debe usar todas las palabras del diccionario.17 Esta necesidad de dominar el idioma (culto y coloquial) de Lugones est demostrada a tra12

Leopoldo Lugones, Lunario sentimental, ed. Jess Bentez, Madrid: Ediciones Ctedra, 1988,

pg. 164.

13

Borges, op. cit., pg. XVIII.

14

Perlongher, op. cit., pg. 26.

15

Cfr. Eduardo Espina, Julio Herrera y Reissig: las ruinas de lo imaginario, Montevideo, Uruguay: Editorial Graffiti, 1995.

16

Jos Kozer, Bajo este cien, Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1983, pg. 42.

Borges, op. cit., pg. X.

NEOBARROCOS Y NEOMODERN1STAS EN LA POESA

425

vs del glosario al libro La guerra gaucha, o en su proyecto del Diccionario

etimolgico del castellano usual, del cual logr hacer ms de 600 pginas, sin ni

siquiera terminar con las palabras que empiezan con la letra A. En el caso

de Kozer, hay un inters por apropiarse de las variedades dialectales del

castellano, segn su uso en Espaa e Hispanoamrica. Desde los Estados Unidos, Kozer se vuelve en un poeta que lo absorbe todo y que, por lo mismo, va

ms all del habla cubana.

Al igual que los poetas barrocos y los postmodernistas, los poetas neobarrocos latinoamericanos de la actualidad oscilan en sus estilos, ya sea usando a veces giros coloquiales o prosasmos burdos, o con tonos exquisitos que recurren a

palabras eufnicas poco frecuentes en el habla comn. De hecho, la originalidad

de Leopoldo Lugones estaba precisamente en su incorporacin de vocabulario

cientfico, tcnico, que vena de la medicina, la qumica o la recin creada industria, combinado con un lirismo exacerbado que insista en la exquisitez modernista. Esa mezcla est por igual presente, por ejemplo, en el peruano Rodolfo

Hinostroza, cuya poesa pasa a su vez por las aguas de los Cantos de Ezra

Pound y de las vanguardias de la dcada de los veinte.

As como el barroco es una lectura que distorsiona su modelo renacentista, el

neobarroco tambin se engolosina emparentndose con sus antecesores. ste es

uno de los rasgos ms evidentes. Severo Sarduy dice al respecto:

Espacio del dialoguismo, de la polifona, de la carnavalizacin, de la parodia y

la intertextualidad, lo barroco se representara, pues, como una red de conexiones,

de sucesivas filigranas, cuya expresin grfica no sera lineal, bidimensional, plana, sino en volumen, espacial y dinmica. Textos que en la obra establecen un

dilogo, un espectculo teatral cuyos portadores de textos son otros textos; de

aqu el carcter polifnico de la obra barroca, de todo cdigo barroco, literario

o no.18

En algunos de los poemas de los neobarrocos se declara explcitamente su

parentesco. Un ejemplo evidente de esto es el fragmento 2 del libro Sobre vivir

de Mirko Lauer que lleva por ttulo 39 estrofas de comentario a una danza del

autor, a un poema de Jos Lezama Lima y a las prendas del modisto Kanzai

Yamamoto. El poema de Lezama es su "Oda a Julin del Casal". En este texto

se puede ver la lnea de continuidad que va de Casal a Lezama Lima a Lauer.19

La oda enfatiza el color verde como el que prefigura en Casal; se le nombra adverbializando el adjetivo: Djenlo, verdeante, que se vuelva. Lauer adapta el

uso del color a su propia lectura de Lezama. Cito la segunda estrofa:

Severo Sardy, Barroco y neobarroco, op. cit., pg. 175.

.a lectura de Lezama de Casal no slo se encuentra en el ppoema mencionado, sino tambin en un

La

ensayo Julin del Casal incluido en Analecta del reloj (1941).

426

JACOBO SEFAM

Tnicas libres ya de la subliminal intemperie de las pieles

y por ello mismo, en su desprendimiento, duraderas.

No lo adivines y no lo digas: concntralo en el silencio del homenaje:

son los fustanes verdes de Julin del Casal que vuelan al viento

pelndose unos de otros, as madres de madres

que lo quisieran conducir, por ltimo, hasta un patio fro.20

Dado que Casal es famoso en la poesa hispanoamericana por el repertorio

de telas suaves y sedosas, gasas, tnicas, encajes, brocados y muselinas (adems, obviamente, por un vocabulario de lo exquisito parnasianista, que incluye

flores como anmonas, nenfares, lotos; animales como cisnes, flamencos, garzas, mariposas, lucirnagas; o pedrera preciosa como rubes, esmeraldas, zafiros, amatistas, etc.), Lauer adopta esas telas delgadas y finas como apropiadas

para el vuelo de su propia danza. La sutil alusin a Lezama en los versos citados

de Lauer tiene que ver con el famoso verso del poema lezamiano Llamado del

deseoso que dice: Deseoso es aquel que huye de su madre. As, el vuelo de

los fustanes verdes de Casal se desprende de la madre lezamiana hasta quedar

en la intemperie. El deseoso es el huidizo / y de los cabezazos con nuestras

madres cae el planeta centro de mesa, dice Lezama, sealando el desplazamiento del centro y la seguridad hacia la periferia del afuera.

La apropiacin del lenguaje modernista se da con bastante claridad en algunos de los textos de Severo Sarduy. Vase, por ejemplo, la descripcin inicial de

la novela De sobremesa de Silva

Recogida en la pantalla de gasa y encajes, la claridad tibia de la lmpara caa en

crculo sobre el terciopelo carmes de la carpeta, y al iluminar de lleno tres tazas

de China, doradas en el fondo por un resto de caf espeso, y un frasco de cristal

tallado, lleno de licor transparente entre el cual brillaban partculas de oro.21

y comprese con el ambiente creado por Sarduy al iniciar su libro de ensayos La

simulacin:

Sobre las mesas obscuras, ramos de oro, en delgados bcaros japoneses; biombos y cojines turcos, malvas y plateados, lmparas opacas: metales y discos superpuestos, de cristal irisado [...] en medio de cojines rubendarianos y cortinajes,

con fondo de biombos y valses -...- slo reino yo, recorrido por la simulacin,

imantado por la reverberacin de una apariencia22

Ese ambiente es el que Sarduy concibe como el ms apropiado para hablar

del travestismo, la metamorfosis y el disfrazamiento. Debido a la falta de espacio, no puedo entrar en detalle acerca del argumento de Sarduy, pero s es eviMedusario, op. cit., pg. 132.

Silva, op. cit., pg. 229.

Severo Sarduy, La simulacin, Caracas: Monte vila Editores, 1982, pgs. 10-11.

NEOBARROCOS Y NEOMODERMSTAS EN LA POESA

427

dente que se es el mbito preciosista de fascinacin que estimula su lirismo. El

engolosinamiento con la exquisitez tambin se da con intensidad en la poesa

del argentino Nstor Perlongher. Perlongher retoma los recursos retricos modernistas, como la paronomasia y la aliteracin, y produce un discurso que va

enhebrando frases que transgreden la lgica sintctica por sus excesos:

Infinitos prembulos lricos en la canilla que no cierra, prembulos, deambulos,

bulones en la chata florida de los bulos, golosos cotorreos en el cierre del mimbre

que gotea, gracial, en esa jarcia a rascas el cimbreo, en el bleque, de ese ruedo, de

alpaca zarpullida a narigazos, la nieve o la creolina... (Prembulos barrosos).23

El tema da para mucho ms. Este trabajo ha intentado, tan slo, marcar algunas de las pautas en que se relacionan la poesa del fin de siglo pasado y la de

ahora. De aqu se puede partir para estudiar paralelismos con mayor detalle.

Tambin se pueden aventurar premisas acerca de las situaciones socio-econmicas que permiten la comparacin. En todo caso, la poesa actual ha logrado

darle lozana a una esttica (la modernista) considerada hasta hace poco como

cursi, superficial y totalmente de otra poca.

Nstor Perlongher, Hule, Buenos Aires: Ediciones ltimo Reino, 1989, pg. 7.

También podría gustarte

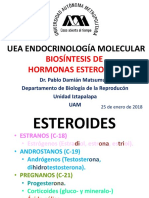

- 3 - Biosintesis de Hormonas EsteroidesDocumento46 páginas3 - Biosintesis de Hormonas EsteroidesJosé Luis García MezaAún no hay calificaciones

- Metodología CuadroDocumento4 páginasMetodología CuadroJosé Luis García MezaAún no hay calificaciones

- Practica Num.4 Extracción y Separación de Proteínas y LípidosDocumento15 páginasPractica Num.4 Extracción y Separación de Proteínas y LípidosJosé Luis García MezaAún no hay calificaciones

- MedusasDocumento14 páginasMedusasJosé Luis García MezaAún no hay calificaciones

- Enrique Granados Spanish Dance NR 5Documento5 páginasEnrique Granados Spanish Dance NR 5Jim PerkinsAún no hay calificaciones