Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Hatos Cuba

Hatos Cuba

Cargado por

Rafael CamaraTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Hatos Cuba

Hatos Cuba

Cargado por

Rafael CamaraCopyright:

Formatos disponibles

: 'bt

:*- -<i

Cuba y Andaluca entre las dos orillas

Jess Ral Navarro Garcia (coordinador)

Esta obra ha sido publicada en coedicin por el

Consejo Superior de Investigaciones Cientficas

y la Consejera de Cultura, en el marco del

Programa de Cooperacin Internacional de la

Junta de Andaluca, con motivo de la Feria

Internacional del Libro de La Habana de 2003

JESS RAL NAVARRO GARCA

(COORDINADOR)

CUBA Y ANDALUCA

ENTRE LAS DOS ORILLAS

I

Coeditan

CONSEJERA DE CULTURA

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTFICAS

Colaboran

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS

ASOCIACIN CULTURAL LA OTRA ANDALUCA

SEVILLA, 2002

Catfogo del Conscjo Supcrior

de Investigaciones Cientificas.

Escuela de Estudios Hispano-Americanos

Nm. general catlogo: 422

Quedan tigurosamente prohibidas. sin la autorizacin escrita

del titular/es dcl copyright. bajo las sanciones establecidas en

las leyes. la reproducci6n total o parcial de esta obra por cual-

quier medio o procedimiento. comprendidos la rcprografa

y cl tratamiento informAtico. y su distribucin.

O CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENT~FICAS.

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS

CI. Alfonso XII. 16, - 41002 Sevilla.

httpY1www.eehassic.es

O JUMA DE ANDALUC~A. CONSEER~A DE CULNRA

U. Santa Mara la Blanca, 1 - 41071 Sevilla

http://www.juntad~dalucia.es/cultura/

NIPO: 403-02- 103-6 '

ISBN del Consejo Superior de Investigaciones Cientficas.

Escuela de Estudios Hispano-Americanos: 84-00-08077-7

ISBN de la Junta de Andaluca. Consejeria de Cultura: 84-8266-329-1

Dep6sito legal: SE-58-2003

Cubierta: "Vista general de La Habana". Peint Captes

Nature et Grav6 par Hippolite Gatnerey (fondo de la

Escuela de Estudios Hispano-Americanos)

Diseo y maquetacin; Juan Carlos Martnez Gil

ndi ce

Impresin: PDF Sur

Impreso en EspaiialPrinred in Spain

Hatos caribeos y dehesas andaluzas.

Paisaje y estructura parcelaria

Fernando Daz del Olmo

Rafael Cmara Artigas

Jos Ramn Martnez Batlle

Universidad de Sevilla

El precedente ibrico de las explotaciones ganaderas en las Grandes

Antillas son las dehesas. stas surgen junto al desarrollo de la Mesta en

Castilla y su evolucin estar condicionada por las propias disposiciones del

Concejo de la Mesta. El traspaso de las actividades ganaderas a las nuevas

colonias americanas, en el mbito del Caribe y antes de saltar a Tierra

F i e , se hizo a travs de la concesin en usufructo de tierras para el pasto

de los hatos de ganado, que s eran propiedad de particulares. La delimita-

cin de estos pastos fue regulada por la Corona y se aprovech la existencia

en muchos casos de sabanas naturales o sabanas antrpicas precolombinas.

Con el tiempo se denomin a la tierra concedida y enajenable por el nombre

del grupo de ganado que pastaba en l, el hato. La semejanza fisionmica

entre dehesas y sabanas, y la propia actividad ganadera fueron diferenciadas

en la colonia por un clima benigno a lo largo del ao, tierras que no pertene-

can a nadie legalmente reconocido por la Corona de Castilla (que permiti

la delimitacin radial de los hatos) y una regulacin de manejo y manteni-

miento que al da de hoy desconocemos pero que no parece haber sido tan

rgida, al menos, como la existente en las dehesas de Andaluca, tal como

nos han trasmitido las Reales Ordenanzas de Zalamea La Real.

LAS EXPLOTACIONES GANADERAS BAJO

MEDIOVALES CASTELLANAS: LAS DEHESAS

Las dehesas son formaciones naturales resultado de la antropizacin

para obtener tierras de pasto, conservndose las especies leosas de porte

F. D~ AZ DEL OLMO, R. CAMARA ARTIGAS Y J.R. MART~NEZ BATLLE

arbreo de las formaciones naturales mediterrneas, especficamente alcor-

noques (Quercus suber), encinas (Quercus rotundifolia), quejigos (Quercus

fagnea y Quercus cariarierisis) y rebollos (Quercus pyrenaica), especies

que conforman las dehesas en funcin de las caractersticas bioclimticas

de donde stas se ubiquen, fundamentalmente Andaluca, Extremadura y

Salamanca.' El trmino dehesa se emplea tambin en Iberoamrica en

Colombia y Mxico, en referencia en el primero a espacios de explotacin

ganadera con queirneas en la montaa baja tropical, y en el caso de

Colombia.

El sistema de la dehesa se basa en el aprovechamiento del estrato her-

bceo y del fruto de los rboles. Para lo primero se elimina el estrato arbus-

tivo y se mantienen los pies de rboles suficientes para que penetre la luz

del sol. Los frutos, por su parte -sobre todo las bellotas- constituyen un

alimento muy nutritivo para el ganado. Un tercer aprovechamiento de la

dehesa viene de su propio mantenimiento, del cual proceden las ramas y

rastrojos que son empleados como lea, o incluso como materia prima para

el carboneo. En algunas dehesas, cuando los suelos lo permiten, el pasto se

alterna con el cultivo de cereales. Las especies animales que se utilizan

coino ganado en las dehesas son cerdos, ovejas, cabras y vacas.

Histricamente la ganadera tena en los siglos XII y XIII un carcter

trashumante en la Corona de Castilla. Existan reuniones o mestas locales

de pastores para defender sus intereses frente a los agricultores o resolver

conflictos entre ellos mismos por los pastizales a utilizar. Fue Alfonso X el

Sabio (1252-1284) el que cre la institucin del Honrado Concejo de la

Mcsta (1272-1273). que surge para proteger esta prctica, en la que el gana-

do ms importante era el ovino. Con este reconocimiento jurdico, los

ganaderos recibieron privilegios del rey como la libertad de paso para el

ganado o la conservacin de las caadas, vas para el trnsito del ganado.

stas tenan una anchura de 90 varas castellanas (una=83,59 cm) y a ellas

se les unan otras subsidiarias como veredas y coladas, recomendo la

pennsula ibrica de Nortea Sur.

El ganado que se hallaba bajo la jurisdiccin de la Mesta formaba la

caada real, que estaba dividida en secciones o cuadrillas. La Mesta siem-

pre cont con el apoyo de la monarqua desde Alfonso X hasta los Austrias.

Era una importante fuente de recursos econmicos (controlaba la principal

1 Costa. M.; Morla, C. y Sinz de Ollero, H.: Los bosques ...

HATOS CARIBEROS Y DEHESAS ANDALUZAS

materia prima textil: la lana) y un instrumento de homogeneizacin del

rgimen agrario (de los espacios rurales). Protega los intereses de los gran-

des rebaos de ovejas no estabulados y de los ganaderos serranos median-

te su potente capacidad jurisdiccional para hacer respetar sus numerosos

privilegios, sucesivamente acumulados. La Mesta tuvo un claro compo-

nente oligrquico y fue una institucin al servicio de los grandes propieta-

rios de ganado, tales como los magnates de la nobleza, las rdenes milita-

res y las instituciones eclesisticas.

Tambin caracteriz a la Mesta su progresiva burocratizacin con

alcaldes entregadores y de puertos y procuradores de dehesas, entre otros.

El mximo histrico de la cabaa ganadera trashumante se alcanz en la

segunda mitad del siglo XVIII (con ms de cinco millones de cabezas).

Cuando la Ilustracin y el liberalismo econmico comenzaron su fuerte

campaa antimestea, el precio de la lana se hundi tambin, contribuyen-

do todo a su abolicin en 1836.

La Reconquista por parte de los cristianos del temtorio ibrico isla-

mizado es uno de los procesos fundamentales para entender el origen de

las dehesas actua1es.l Los territorios comprendidos al norte del Duero fue-

ron concedidos a los conquistadores parcelndose y roturndose para con-

f mar la propiedad, dando lugar a minifundios. La conquista de los tem-

tonos entre el Duero y el Tajo siguieron una pauta diferente repartindose

en grandes trminos municipales, en los que los concejos respectivos se

encargaron de SU explotacin a travs de la instalacin de colonos, orga-

nizndose un sistema de tierras cultivadas prximas al pueblo cabecera y

tierras comunales un poco ms alejadas. A comienzos del siglo XII el tem-

torio de La Mancha al sur del Tajo fue entregado en forma de grandes lati-

fundios a las rdenes Militares. En el siglo XIII se ocup Extremadura y

Andaluca, donde ya exista con los reinos islmicos un sistema latifun-

dista, que en este caso slo cambi de dueos, sin transformaciones en el

parcelario.

En el siglo IX surgieron problemas entre ganaderos y los concejos

municipales (sus agricultores). No fue hasta el siglo XII cuando se estable-

cieron, en virtud de estos problemas, cinco zonas vedadas que no podan

ser utilizadas para la alimentacin de los ganados trashumantes: dehesas, -

trigales, viedos, huertos y prados de siega. De las dehesas actuales son

L.

2 Jbidem.

l

F. D~ AZ DEL OLMO. R. CAMARA AKIGAS Y I.R. MART~NEZ BATLLE

)

pocas las que proceden de estas tierras de defessas, utilizadas slo para las

'

boyadas que se dedicaban a la labor de las tierras. La mayora proceden de

i

tierras comunales, privadas o de la Iglesia.

1 - Licencias para cortar lea en la dehesa o ramonear.

1 - Licencia para varear bellotas, despus del levantamiento del acotado.

1

- Prohibicin de segar la yuerua o yero (Ervum ervilia), tambin cono-

cida como alcarcea, ervilla o hern, leguminosa que se emplea para

1 alimentar a ganado.

- Prohibicin de coger casca, corteza de arbol para curtir, sin pedir

1 licencia.

l

1

LAS DEHESAS EN ANDALUC~A EN EL SIGLO XVI

Para conocer el manejo histdrico de las dehesas en Andaluca hemos

consultado las Ordenanzas de 1535 de Zalamea La Real (Huelva) en lar

1

que se recogen los diferentes manejos y cuidados que se practicaban en el

siglo XVI para su conservacin en Andaluca, momento que es paralelo al

, desarrollo de los hatos ganaderos en La Espaola y Cuba.

1

Las dehesas de Zalamea eran terrenos comunales deslindados por

mojones y cerrados por cercas de piedra y madera. El uso era diverso: pas-

tizal, montera de bellota, madera, lea, casca, corcho, caza, roza, semen-

)

tera y apicultura. Las ordenanzas distinguan entre las dehesas de pastizal,

con normas ms severas, y las de bellota. En las primeras los pies arbre-

os podan ser de diferentes especies, mientras que en las segundas eran

/ exclusivamente de encina. i

HATOS CARIBEROS Y DEHESAS ANDALUZAS

1

- Acotar la dehesa de verano hasta el da de San Juan, momento en que

se limpia de rastrojos y se sanean sus aguas, para que las reses pueden

pastar.

- Acotar la dehesa para montera hasta 15 das antes de San Pedro,

momento en que es subastada la bellota disponible en el vuelo de los

rboles por parte del mayordomo del Concejo Municipal (las bellotas

maduran entre octubre y noviembre).

Las dehesas de pastizal se localizaban prximas a las huertas, ya que

los bueyes que se alimentaban en ellas se empleaban para labores agrco-

las. Las otras dehesas, las de montera, no cumplan con esta proximidad y

solan estar ms alejadas.

Algunas dehesas del Consejo municipal, como es el caso de la dehe-

sa de las Jarillas, estaban acotadas todo el ao a ganados extraos a la dehe-

sa, siendo castigado el incumplimiento con una multa de 500 maravedes

cada vez que se infringiera con una manada de ms de diez reses.

as como de su mantenimiento:

Las ordenanzas, a travs de sus mandamientos, nos informan del uso

( de las dehesas:

- No cortar ramas de encina ni de alcornoque.

- Limpieza y saneamiento de las aguas de la dehesa donde beben los

bueyes.

3

- Aumentar los pies de encinas mediante su siembra. al menos una vez

al ao.

Las nicas delimitaciones temtoriales que tenan una forma circular

eran la majadas, con un radio de cuatro sogas. ' Estos espacios eran utili-

zados para el descanso del ganado.

Los PAISAJES DE SABANAS EN EL CARIBE: REVI SI ~N DE

LAS SABANAS EN LA HISTORIOGRAF~A COLONIAL

La descripcin y referencia geogrfica ms antigua que existe de La

Espaola acerca de lo que hoy denominaramos su situacin medioam-

biental, es la obra de fray Bartolom de Las Casas titulada Apologtica

Historia Suntaria ' (1522). En ella se recogen sus observaciones en mate-

ria de paisaje, asentamientos, explotacin de la tierra y manifestaciones

culturales entre 1502 -fecha en 1.aque llega por primera vez a la isla con

su padre- y 1520. En este perido realiz diversos viajes, que quedan

recogidos en esta obra. En el Libro 1, captulos 11al VIII, describe sus

vivencias a lo largo de los cuatro viajes que realiz para conocer el temto-

rio: el primero por las provincias que daban al ocano Atlntico, el segun-

do por las del mar Caribe, el tercero por las sierras interiores de la isla y el

cuarto centrado en la Vega Real.

3 Medida de ocho varas y media (1 vara son 0,836 m.)

t .

4 Las Casas, B. de: Apologerica Historia Swnaria ......

E D~AZ DEL OLMO, R. CMARA ARTIGAS Y J.R. MARTINEZ BATLLE

De la lectura de estos viajes, cabe resaltar la existencia de bosques al

N de la cordillera Septentrional y mezclados con ellos llanos de hierba

denominados por los tanos sabanas. Una especial dimensin alcanzaban

las sabanas recorridas por Las Casas en la provincia de Higey, al E de La

Espaola. En este mbito es donde el autor refiere la presencia de llanos y

campias que los indios llaman zabanas de yerba, algunas de grandes

dimensiones, evaluadas en ese momento de hasta 10 o 12 leguas castella-

nas (entre 55 y 66 km) con manchas de arboledas.

Nuevas descripciones de grandes sabanas se concretan en la provincia

de Cayacoa. entre la de Higey y la ciudad de Santo Domingo, y finalmente

otras que salpicaban el piedemonte meridional de la cordillera de

Bahomco, donde al parecer los indios cultivaban algodn. Las sabanas

estaban ya ocupadas por hatos ganaderos de la poca como las sabanas del

Valle de San Juan y del valle del Cibao. Otros hatos se situaban o habilita-

ban, mediante aclareo del bosque, en las proximidades de los ingenios azu-

careros, tal como lo cita Oviedo, para proveer de bestias de tiro a la maqui-

naria de extraccin del jugo de la caa de azcar.

Abundando en las referencias culturales y lingsticas precoloniales

de Las Casas, se sabe que los tanos rozaban el bosque como estrategia de

caza de la juta (Plagiodontia aedium), por lo que es posible que ya exis-

tieran en la poca algunas sabanas antrpicas, considerando sobre todo que

la franja litoral tena una importante ocupacin tana, tal como atestiguan

los yacimientos arqueolgicos precermicos y cermicas de Honduras, el

Caimito, Hoyo de Toro, El Porvenir-Madrigales, Batey Negro, Cueva de

Berna y Musiepedro, todos ellos entre Santo Domingo y San Rafael de

Yuma, y sin rasgos de actividad agrcola ni en sus estratigrafas ni en sus

ajuares y utensilios. I

A la vista de estos datos queda claro que la explotacin del medio por

los tanos en el periodo precolonial era una situacin extendida en toda la

isla, y por lo tanto, el estado medio ambiental de sta haba experimentado

ya cambios desde sus bosques naturales.

Desde Las Casas hasta la actualidad la existencia de sabanas en

Repblica Dominicana es una constante en el paisaje de la isla, conservn-

dose iconografas variadas, como las ya clsicas de Sarnuel Hazards (1874),

y numerosos testimonios en la toponimia rural: Sabana Buey, Sabana

5 Hazard. S.: Sanfo Do~riingo. su pcisodo y ....

308

HATOS CARIBEROS Y DEHESAS ANDALUZAS

Grande de Boya y Sabana de la Mar, son tres ejemplos relevantes de lo

expuesto.

Rodrguez en su Geografa de la Isla de Santo Domingo

6

describe y

califica de sabanas a las "llanuras cubiertas de grama y otras yerbas, con

pocos o ningn rbol", equiparndolas a las praderas de ganado. Recupera

la denominacin de itabo para los terrenos encharcados con agua dulce en

las franjas litorales y ms tarde especifica la sabana como "cualquier gran

llanura, seca o pantanosa, en la que no hay grandes selvas".

- .- - -

Estos llanos presentan manchas o cayos de monte llamados saos (o

zaos), cejas de monte o matas, insistiendo en el carcter de praderas, pra-

dos o praderas de las sabanas cuando producen yerbas que pueden servir

de pasto a los ganados. Incluso llega a distinguir tres tipos: las praderas

naturales, que producen yerba sin la intervencin directa del hombre y que

duran ilimitadamente; las artificiales, constituidas por una o dos especies

de plantas leguminosas, que permanecen de uno a tres aos, y las tem-

porarias, que son mixtas entre las dos anteriores y tienen gramneas y

leguminosas.

Llama praderas altas a las que ocupan los flancos de las montaas,

bajas cuando estn en el fondo de los valles y medianas si lo hacen en

situaciones intermedias. Sus observaciones climticas argumentan que las

sabanas reciben menos precipitacin que las montaas y que la alternancia

estaciona1 seca-hmeda es regular, durando la seca unos seis meses, de ah

que se excluyan los rboles de las sabanas, dominando las yerbas altas o

gram'neas de crecimiento rpido.

Por su parte, W. D. ~ u i l a n d ~ visita el pas en la primavera de 1922,

adentrndose en su interior en una serie de viajes, a partir de los cuales

divide la isla fisiogrfica, climtica y vegetalmente. Recoge en su clasifi-

cacin el trmino de sabana como praderas entremezcladas con rboles y

plantas aisladas. Para l son especjalmente notables en la poca seca, cuan-

do el paisaje toma un color pardo, refirindose en este particular de forma

exclusiva a las sabanas del valle de San Juan, en la depresin Central, las

cuales describe como un paisaje plano y abierto con suelo frtil y dedica- '

do exclusivamente a la ganadera.

Es curioso observar cmo el tnnino sabana pierde su utilizacin en :

Repblica Dominicana para designar una formacin vegetal. Hasta el pun-

6 RoMgucz. C.A.: Geografi de l a Isla de Santo D o n ~ g o .......

7 Mastnez. E: Los bosques dominicanos.

to que el Diccionario enciclopdico dominicano de 1988, no recoge el tr-

mino como vocablo propio, haciendo referencia a l nicamente como

nombre de poblaciones, como por ejemplo Sabana de la Mar.

La carta geo-botnica del Dr. R. Ciferri8 de 1936, los trabajos de C. E.

Chardn9 entre 1939-1941y los estudios de los Recursos Forestales lo de la

OEA de 1967 y de Vegetacin Natural

1

' de AID de 1986, no identifican este

tipo de medio natural en el pas, dejando de lado incluso la toponimia local

de sabana, especialmente los dos ltimos que se basaron en el sistema de

Clasificacin de Holdridge. Slo los trabajos de 1990 de la Cooperacin

Tcnica AlemanaJZ (SEA, 1990) y nuestras propias observaciones y estu-

dios, vuelven a recuperar la existencia de la sabana como medio natural

tpicamente dominicano con mltiples manifestaciones en el paisaje, aun-

que ellos slo la citan en dos de sus formaciones vegetales.

En el caso de Cuba, el nombre de sabana se desconoce si. al igual que

en La Espaola, era el que utilizaban sus aborgenes (al oriente de la isla

tambin eran tanos) o fue traspasado por los colonizadores espaoles en el

siglo XVI. Existe como en La Espaola una gran riqueza en la diferencia-

cin de sabanas segn las denominaciones

i3

empleadas, y as:

- Ceja: sabana limitada por bosques en forma de galera a lo largo de

1oSros.

- Ciego: sabana rodeada por el bosque, aislada o apenas conectada con

otras sabanas. Su ubicacin denota la existencia de antiguas sabanas.

- Sao: bosque pequeo aislado en medio de la sabana (es tnnino abo-

rigen de Cuba y La Espaola). Sus especies caractersticas son la pal-

ma yarey, la palma cana y el guayacn (Guaiacum oficinale).

- Cayo: se emplea para las reas forestales aisladas en medio de la ci-

naga, o bien, dentro del bosque a pequeos claros aislados (igual-

-

mente'utilizado en La Espaola).

De forma general, se puede establecer que los nombres de sabanas

acompaados de nombres indgenas y los nombres de ciego se corresponden

8 Ciferri. R.: Studio geobofanico dell'isola Hisponio la...

9 Martncz. E.: Los bosques ....

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 SEA (Secretaria de Esdo de Agricultura) y Servicio Al e dn de Cooperacin Social-

Tkcnica: La diversidad bioldgica de h...

13 Waibel, L. y Herrera. R.: La roponiiitia en el paisaje ....

HATOS CARIBENOS Y DEHESAS ANDALUZAS! :I 2;

a sabanas ya existentes a la llegada de los espaoles, mientras que las.sabanas

que tienen nombre y apellidos espaoles suelen estar relacionadas con explo-

taciones ganaderas coloniales, lo cual no implica que pudieran existir.antes

como sabanas en el perodo precolombino. Adems, resulta significativo que

las poblaciones en el primer caso estn en el contacto bosque-sabana, mien:

tras que en los segundos, la poblacin se encuentra en el centro del claro. , .

Para Cuba, el nombre ms significativo que evoca a la sabana'es el de

la capital, Habana, que hace referencia a una gran sabana que exista entre

Guanabo y el puerto de La Habana. De hecho, la fundacin original se Ila-

maba San Cristbal de La Habana, en referencia a la fallida fundacin de

San Cristbal por Diego de Velzquez en 15 11, en la costa sur. Diego de

Velzquez trae consigo a Bartolom de Las Casas, y al igual que para La

Espaola, es l el primero que recoge su descripcin por escrito en su

3

Memorial de los Remedios (15 18) y cita concretamente a la Gran Sabana

de Camagey con ms de diez leguas. Adems, segn Femndez de Oviedo

y Bartolom de Las Casas1* los indios sembraban en las sabanas con la tc-

nica que se conoce como montones: "cada montn tiene ocho o nueve pies

de redondel", casi tocndose unos con otros. La parte somital del montn

es llana, donde siembran diez o ms trozos de yuca (Manihot utilsima) y

habla de campos de 1.000 hasta 10.000 montones (o conuchi en lengua ta-

na), lo que implicara la existencia de sabanas indigenas de al menos 6 km

2

,

lo cual pudo suponer, por presin poblacional, la quema del bosque bien

para abrir la sabana o para ensancharla. Esto nos aportara la posibilidad de

que existieran sabanas antrpicas precoloniales.

Desde la llegada del hombre a las grandes Antillas, las sabanas han

sido utilizadas para su sustento, ya sea conservando su estructura o modi-

fi cndola levemente como ocurri en la poca indgena y colonial, o trans-

formndola completamente, como ha ocurrido hace menos tiempo con el

desarrollo de los cultivos de plantaciones.

LOS HATOS COLONIALES

En este trabajo se hace un recorrido histrico por todo aquello que ha

supuesto este tipo de aprovechamiento del territorio llevado por los colo-

nos espaoles, y que lejos de ser una rplica del sistema de Mesta castella-

14 Ibidem.

F. D~ AZ DEL OLMO. R. CAMARA ARTIGAS Y J.R. MART~NU. BATLLE

na se conform con unas caractersticas propias debido tanto a las condi-

ciones del medio natural como a la situacin de colonia, con una metrpo-

li muy alejada y en muchas ocasiones desinteresada de las "cosas" de la

isla. Dichas caractersticas fueron exportadas ms tarde, al menos en algu-

nos aspectos, a otras'nuevas colonias: primero a Cuba y Puerto Rico, don-

de se sigui un modelo semejante al de Santo Domingo, y posteriormente

a Tierra Firme (Mxico, Centroamrica y Sudamrica) ya con caractersti-

cas propias.

La explotacin ganadera en hatos no s610 supuso una forma armonio-

sa de convivencia del hombre con el medio que le rodeaba, adaptando

incluso para el sistema econmico una peculiar transformacin del sistema

de esclavitud, sino que supuso tambin la conformacin de un sistema

social conocido como "sociedad hatera" en la isla de La Espaola.

Los hatos ganaderos constituan un sistema de explotacin que se

intent regular por la real provisin del 15 de abril de 1541, la cual deter-

minabais que "los pastos, montes y aguas seran comunes a todos los veci-

nos de Santo Domingo" a fin de que los pudieran disfrutar libremente,

haciendo cerca de cualquier boho sus cabaas para poner sus ganados, jun-

tos o apartados. Esta provisin fue apelada y revocada en 1550, mante-

nindose la comunidad de pastos aplicarse "en un radio de diez leguas cas-

t el l ana~' ~ de la ciudad de Santo Domingo", y que "se entiende en cuanto a

Santo Domingo en trmino de diez leguas permitimos y tenemos por bien,

que un hato de ganado tenga de trmino una legua de contorno", dentro del

cual "ningn otro ganado de otra persona podra entrar". l7 Las propuestas

de los licenciados Vadillo, Lpez de Cervantes y Guevara eran: '"

- para los corrales de ovejas, puercos y cabras que se asentaran donde

libremente se quisiera, siempre que guardaran una distancia de 1.000

varas entre s.

- Los corrales destinados a vacas (hatos) deban tener 4.500 varas de

radio, de tal manera que:

15 SiliC. R.: "El Hato y el Conuco..:', pg. 145.

16 Una legua jurdica castellana tena 5.000varas y cada vara 0.836 m, lo que da una dutan-

cia para la legua jurdica de 4.180 m.. no confundir con la legua castellana, medida de distancia que

equivala a 5.572,7m. o 6.666varas.

17 Gil-Bcmejo. J.: La Espaifola, anolaciones Irislric m....

18 lbidem

HATOS CARIBENOS Y DEHESAS ANDALUZAS

- de 1.000 a 4.000 reses tendran derecho a 1 asiento

- de 4.000 a 6.000 reses 2 asientos

- de 6.000 a 8.000 reses 3 asientos

- de 8.000 a 10.000 reses 4 asientos

- de 10.000 a 12.000 reses 5 asientos

- ms de 12.000 reses 6 asientos, que era el mximo que poda tener

un dueo.

Si alguien quera tener ms de seis asientos deba dejar que otros

ganaderos con sus reses los utilizaran de forma compartida.

- Crear cuatro lanadas y sitios ralengos, con extensin de 10 leguas en

cuadro, para uso comn y sin lmites entre asientos y corrales en los

lugares de:

- entre San Juan de la Maguana y Santa Mara del Puerto

- entre Santiago y Puerto Real

- entre La Vega y las sierras de Macors

- entre Salvalen de Higey y Santa CNZ de Icayagua (Seibo)

- Todo asiento de ganado deba situarse a 3.000 varas de los caavera-

les de azcar y otras labranzas.

- Los nuevos ingenios debern colocarse a 2.000 varas de los hatos.

El hato en La Espaola fue en sus comienzos un rebao de cabezas de

ganado vacuno con una cantidad no inferior a 2.000 cabezas, pero est

documentado que el obispo Bastidas en 1547 tena de 20 a 25.000 cabezas

en once hatos y haba personas que posean 32.000 cabezas, o incluso ms,

como Doa Man'a Arana, que tena 42.000.19

A partir de esta ley, pas a denominarse hato a la hacienda o espacio

de suelo sobre el cual pastaba el ganado, aunque lo que tena realmente

valor era el ganado y no la superficie de suelo que ocupaba el hato." stos

tenan forma circular, partiendo como punto central de un rbol marcado

con una cruz o un mstil que haca tal efecto, llamado bramadero por los

bramidos del ganado que se encontraba atado a l (tambin se empleaba el

lugar para marcar o sacrificar las reses), declarndose de uso comn los

19 Bosch. J.: Con~posiridn socid dominicana: liisloria e inlerpretacin ..... pg. 63-67. .

20 Silif. R.: "El Hato y el Conuco....."

F. D~ AZ DEL OLMO. R. CMARA ARTIGAS Y J.R. MART~NET. BATLLE

espacios comprendidos entre estas concesiones, que reciban el nombre de

realengos. Algunas estancias llegaron a tener hasta tres leguas de radio, con

10.000 cabezas de ganado.21

Estos hatos no tenan lmites artificiales como cercas o mojones que

marcaran su extensin,~ la nica referencia eran estos puntos centrales y la

documentacin que a tal efecto levantaban las Audiencias, y que en el caso

de la colonia de Santo Domingo es escasa, no as para Cuba. Es por ello

que el conflicto de tierras por causa de esta indefinicin era frecuente, reco-

giendo la Real Audiencia de Santo Domingo documentacin sobre muchos

de estos litigios en la isla de Cuba, que en el siglo XVI dependa de aqu-

lla. El hato colonial es una tierra sin cercar, abierta, en la que el uso es indi-

vidual o est repartido en acciones o "pesos". 22 Dada su extensin circular,

los espacios entre hatos se consideraron como comunes, entregndose con

el tiempo como tierra de realengo a agricultores. Slo con la desaparicin

de la sociedad katera y la extensin de los cultivos, se procedi a acotar

fsicamente estos espacios con vallas de madera seca o muros de piedra,

que a partir del siglo XX, y por ley en Repblica Dominicana, debieron

transformarse en cercas vivas de cagey (Neoabottia paniculata) en las

reas ms secas o de pin cubano (Gliricidia sepium) en las ms hme-

das. A pesar del mandato de la ley an hoy se pueden observar algunas cer-

cas de piedra en los hatos del S de Higey o en Ro San Juan.

Dentro de los lmites del hato se encontraba la casa del dueo, adrni-

nistrador o peones, un rea dedicada a pastos, otra mucho menor a la plan-

tacin de vveres (productos agrcolas para la alimentacin bsica) y un

lugar de bosque reservado para la montera, en el cual el hatero dejaba

algunas reses y cerdos en estado salvaje para su caza y alimentacin, evi-

tando as sacrificar ganado del hato para su propia subsistencia. 23

En los hatos, al menos durante la colonia, slo se hizo el aprovecha-

miento del suelo con ganadera extensiva y del vuelo se utiliz la madera

para carboneo. En el siglo XX se han introducido mangos en los hatos

manejados, con lo cual se ha ampliado el uso al vuelo de los rboles. En

cuanto al tipo de ganado es exclusivamente ganado vacuno, con una carga

ganadera que rara vez sobrepasaba las dos cabezaslha, ocupando el ganado

21 Cass, R.: Historia social y eco~td~~rica de la Repblica .... Tomo 1, pg. 80.

22 Gutitrrez, A.: PobluciOn y econo~~ia en Sanio Dorni~igo ....

23 Silit, R.: "El Hato y el Conuco ...."

HATOS CARIBENOS Y DEHESAS ANDALUZAS

ovino, caprino y porcino unidades menores de territorio (una legua de

radio) que recibieron el nombre de corrales en Cuba.

Los HATOS EN CUBA Y LA ESPAROLA

La llegada de los espaoles supuso un cambio en la explotacin eco-

nmica de la tierra. En una primera fase la fiebre de oro y plata dirigi los

primeros pasos de explotacin hacia los placeres de los ros de montaa y

piedemontes. Testigo del periodo de explotacin minera fue la fundacin

de Cotu en 1505, que tras algunos aos de importante auge socioecon-

mico decay en 1520 al tiempo de la crisis de explotacin minera.

Al ao siguiente de la fundacin de Cotu, se haba construido un tra-

piche de caa de azcar en la villa de Concepcin de la Vega. Las caas que ii

ste procesaba provenan de las que Coln haba introducido desde Espaa

y las islas Canarias, y que haban sido plantadas por primera vez en La

Isabela. Con posterioridad, se pas a unos tmidos intentos de trapiches de

caa de azcar de carcter privado en el rea de Nigua y Santo Domingo y

en 1508 esta industria fue potenciada por los Padres Jernimos. El alza de

los precios del azcar en Europa en 1510 anim a muchos colonos y fun-

cionarios a seguir esta actividad agrcola, que fue subvencionada por la

Corona, construyndose en el S nuevos trapiches e ingenios (con fuerza

animal o humana de negros esclavos) aprovechando esta coyuntura.

En 15 18, y por consejo de los padres Jernimos, se inici la introduc-

cin de mano de obra negra esclava para el desarrollo de esta industria

pujante, tanto ms cuando la minera estaba en su fase de decadencia. As,

en 1520 ya existan seis molinos, algunos movidos por indios y otros ya por

esclavos negros. La primera exportacin de azcar a la metrpoli se pro-

dujo en 1521 y en 1527 haba en la isla 19 ingenios y 6 trapiches. La mayo-

ra de ellos fueron construidos en las orillas del Ozama, Haina, Nizao,

Nigua, Ocoa, Va y Yaque del Sur. El nmero sigui creciendo, y as se

pas de 20 ingenios y 4 trapiches

z

4

en 1545 a 35 ingenios

U

en 1548, alcan-

zndose en 1568 la cantidad de ochenta, que producan 200.000 arrobas

anuales. 26

24 Cass, R.: HLvtoria social y eco~tdiitira .....

25 Moya, F.: Ma~iuil de Historia .....

26 Gil-Bermejo. J.: La Esp(uiola, anotaciones Iiktdrirm ....

E D~ AZ DEL OLMO. R. CMARA ARTIGAS Y J.R. MART~NU BATLLE

A partir de mediados del siglo XVI comenz la cada de los precios

del azcar, coincidiendo con la aparicin del jengibre como producto ms

rentable, el ataque de Drake en 1586 y la peste que asol la isla y que aca-

b con gran parte de la poblacin negra. Esto afect definitivamente a la

mano de obra y a los ingenios azucareros de tal manera que en 1606 slo

quedaban 12 ingenios distribuidos en las riberas del Ocoa, Nigua, Itabo y

Jaina que producan anualmente 8.000 arrobas. Esta actividad, durante el

siglo XVI modific los paisajes de las riberas fluviales en las que se culti-

vaba la caa de azcar, especialmente de la costa S entre Santo Domingo y

Azua. Los ingenios que fueron desapareciendo dieron paso a una nueva

actividad de explotacin de la tierra, la ganadera, que en la colonia de

Santo Domingo ya se haba iniciado de forma marginal pero que en los

siglos XVI-XVIII cobrara una personalidad propia bajo la denominacin

de sociedad hatera. z7

La regin ganadera por antonomasia fue la llanura oriental del Caribe,

al E de la capital Santo Domingo. Aunque, como a lo largo de la exposi-

cin se podr percibir, histricamente otros lugares de la isla tuvieron

importancia en este tipo de explotacin, en la actualidad la han perdido.

Las primeras propiedades ganaderas surgieron con algunos encomen-

deros, funcionarios y rdenes religiosas. La cada de la actividad azucare-

ra a finales del XVI y la crisis de "las despoblaciones" de 1606 abocaron

al resto de la escasa poblacin de La Espaola a dedicarse a este tipo de

explotacin, que muchas veces era de tipo familiar y que no precisaba, en

principio, gran cantidad de mano de obra esclava, mostrndose con el tiem-

po como la ms productiva. Hacia 1540 la sociedad de La Espaola estaba

organizada alrededor de la industria azucarera, en 1600 lo estuvo alrededor

de los hatos.

Los hatos ganaderos de Santo Domingo se hallaban localizados o con-

formaban sabanas arboladas, fundamentalmente en condiciones de bosque

mesfilo. La situacin de los hatos coloniales estaba condicionada por los

asentarnientos de poblacin y por las vas de comunicacin que unan estos

ncleos. No hay que olvidar que se viva en una sociedad de colonizacin

y, por lo tanto, durante los siglos XVI, XVII e incluso XVIIi eran comen-

tes las rebeliones, primero de indios como Enriquillo y posteriormente de

27 Bosch. J.: Co~nposicidn social dotninica no... Cass, R.: Hisforia social y econdmica de ...

Moya, F.: Mand de Historia ... Sili6. R.: "El Hato y el Conuco.,."

3 16

HATOS CARIBENOS Y DEHESAS ANDALUZAS

negros cimarrones como Lemba. siendo la comunicacin vital para la

defensa de las propiedades de los hateros, al menos hasta el siglo XVIII.

En los siglos XVI y XVII las nicas vas de comunicacin interior

eran las denominadas vas reales que unan las grandes ciudades con los

centros productivos ganaderos. El desarrollo de estas vas es un sistema

radial centrado en Santo Domingo y que sigue las tres grandes depresiones

(septentrional, central y meridional) y la llanura oriental.

La va Este que una las ciudades de Santo Domingo con Ban y Azua,

dividindose aqu en dos ramales, uno hacia la depresin meridional que le

una con Neyba y Puerto Prncipe y otro hacia la Central que una a esta

ciudad, San Juan y Baniqu. Hasta Azua haba unos noventa km y desde

aqu el ramal S cubra una distancia de 180 km y el N 170 km. Este ltimo

cobr ms importancia por la riqueza de los hatos de la depresin Central

a partir del siglo XVID. Transcurra por las sabanas que se encontraban

3

entre Santo Domingo y el W de la isla, entre terrenos llanos a excepcin de

un pequeo tramo entre el valle del Ocoa y Azua, en el que haba que sal-

var un pequeo puerto que, no obstante, fue fundamental durante la inde-

pendencia para parar el avance de las tropas haitianas.

La va Oeste discum'a por las sabanas de la llanura oriental uniendo la

capital con la poblacin de Monte Plata. y sta hacia el E con Bayaguana,

Seybo e Higey, y hacia el NW con Boy y Cotu, donde se una al cami-

no central. Hasta Higey cubra una distancia de 160 km, y desde Monte

Plata a Cotu 60 km, aunque esta ltima era una va de trnsito local y esca-

so, ya que las relaciones entre el Cibao y el E eran escasas. Estos caminos

unan Santo Domingo con Higey y el Seybo, fortalezas fundadas por

Esquiviel por orden de Ovando en 1506, y en ellos se desarrollaron los pri-

meros hatos ganaderos de esta regin a los que se unieron los de Cotui,

poblacin de paso en el camino real que una Santo Domingo con La Vega.

Finalmente, la va central o camino real, eje vertebral de la colonia,

recorra la isla de S a N hasta Santiago a travs de Cotu y la Vega, y des-

de aqu hasta Dajabn en el extremo occidental de la depresin septentrio-

nal. Un ramal una el camino de Santiago a Dajabn con Puerto Plata a tra-

vs del Paso de los Hidalgos, que en realidad era una trocha abierta en la

montaa. Este camino real, si bien en los dibujos de Samuel HazardZ8 apa- ,

rece como una va muy cuidada y jalonada de palmas reales, se tiene noti- '

28 Hazard. S.: Sumo Doit~ingo ......

317

cia de que era ocupada muy a menudo por la maleza y su mantenimiento

resultaba costoso, debiendo ser adems muy continuado. Era la va interior

con ms trafico y se empleaba, al igual que las anteriores, para transportar

la parte de ganado que los hateros estaban obligados a ceder a la capital,

entre otros usos comerciales. La prueba de la dificultad de trnsito de esta

va son los intentos de sacar los productos del Cibao, bien a travs de la

baha de Saman por el Yuna o por va frrea, o a travs de Puerto Plata.

Cubra hasta Dajabn una distancia de unos trescientos km. La primera,

que ha permanecido hasta la actualidad, constituye hoy la va Snchez, la

segunda ha perdido su virtualidad y ha dado paso a una ms meridional que

recibe el nombre de Mella, y la tercera es la autopista Duarte, que es la

carretera ms importante en comunicacin y trnsito del pas.

En cuanto a la importancia de esta actividad econmica ha quedado

referenciada en las crnicas y censos de la poca. En 1540 haba centena-

res de miles de reses que se haban multiplicado a partir de ejemplares tra-

dos por Coln y Nicolas de Ovando, y en 1568, en lo que se considera la

edad de oro de la ganadera dominicana, el oidor Echegoian calcul

400.000 cabezas

z9

para toda la isla.

En 1536 fue concedida la primera merced en CubaM para entregar una

sabana, la del Asno antes de Manicaragua, en Sancti Spintus, para explo-

tarla mediante un hato de tres leguas de radio. sta haba sido solicitada por

Fernando Gmez en 1530. En las Actas Capitulares de La Habana existen

diferentes testimonios sobre la concesin de hatos entre 1558 y 1579. Hasta

entonces, los sitios de las mercedes solicitadas se entregaban donde eran

pedidos con dos leguas'de radio para el hato y una legua de radio para el

corral." El 11 de febrero de 1579 se mand que se fijaran esas medidas, 32

comisionando al agrimensor Luis de la Pea por orden del gobernador

general Gaspar del Toro, para la medida de estos terrenos, adoptando la for-

ma circular para las grandes haciendas de crianza.

En 1606 por orden del gobernador de Santo Domingo, Antonio

Osorio, se mand desalojar y destruir las poblaciones de Montecristi,

Puerto Plata, Bayaj y Yaguana, proceso histrico que se conoci como

"las devastaciones de Osorio". Con los pobladores de Montecristi y Puerto

29 Gil-Bermejo: La Espcuiola, anotaciones ....

30 Waibel. L. y Herrera, R.: La toponittria en elpaisaje cubano ...

31 Se entiende la legua jurdica antigua. aproximadamente 4.100 m.

32 Rousset: Historia de Culm.

Plata fund Monte Plata, y con los de Bayaj y Yaguana la nueva villa de

Bayaguana, ambas al N de la sabana de Guabatico, entre las hoy ciudades

de Santo Domingo y San Pedro de Macors. Estas poblaciones se unieron

con Higey y con Sabana Grande Boya-Cotu a travs de un nuevo cami-

no, en medio del cual se cre un gran hato para ganado propiedad del rey,

que dio lugar posteriormente a la poblacin de Hato Mayor del Rey.

Al hacerse el censo de 1606 con motivo de las "devasta~iones",'~ que-

daban en el pas los siguientes hatos con 110.000 cabezas, distribuyndo-

se as:

Santo Domingo: 95 (648 familias)

.Santiago: 30 (125)

Bayaguana: 16 (1 15)

Monte Plata: 15 (87)

Azua: 12 (46)

La Vega: 11 (40)

Cotu: G (24)

Higey: 2 (22)

Seybo: 2 (7)

Boy: 2 (13)

Con un total de 1.127 familias, que suponen entre 5.600 y 6.000 per-

sonas, a las que hay que agregar 9.648 esclavos, de los cuales 800 vivan

en los trapiches, 6.742 en las estancias y el resto, unos 2.300. en los cen-

tros urbanos y hatos.9

Aos despus de las despoblaciones, en 1608, el nuevo presidente de

la Audiencia, Don Gernimo Gmez de Sandoval mand hacer un nuevo

censo, que mostr 61 hatos menos y una prdida de 24.000 reses. Con pos-

terioridad a ste se realizaron otros dos censos, uno en 1743 por orden del

gobernador Pedro Zorrilla para determinar el nmero de reses con que cada

hacendado deba contribuir al abastecimiento de la capital, el cual dio

112.098 cabezas, y un estadillo en 1772 que dio 271.000 cabezas. " La ,

33 Bosch. J.: Conrposicidn social dominicana..

34 El alto nmero de hatos en Santo Domingo hace referencia a la tenencia e inscripcin de

estos hatos en Santo Domingo. aunque su ubicacin no tiene que ser prxima a la capital. No obstan-

te, hay que recordar que los hatos no podan ser mayores de una legua de radio en un mbito de 10

leguas de distancia a la capital.

35 Sevilla. M.' Rosario: Santo Domingo tierra de frontera ...

F. D~AZ DEL OLMO, R. CMARA ARTiGAS Y J.R. MART~NU BATLLE

diferencia entre ambo: se puede deber ms que a un aumento natural de la

cabaa a un falseamiento interesado de los datos por parte de los hateros

y a la no inclusin en el primer censo del ganado que haba en las proxi-

midades de la capital (en teora no poda haber hatos mayores de una legua

de radio en una distancia de 10 leguas de la capital como marcaba la ley

de 1541).

De esto se deduce que la crisis de 1606 fue superada a lo largo del

siglo XVIII; el dominio de la sociedad hatera como pauta de la economa

perdur hasta mediados del siglo XIX. Su culminacin se alcanza precisa-

mente antes de perder su hegemona. Desde el ascenso a la primera presi-

dencia de la Repblica de Pedro Santana, hatero del Seybo, convertido en

general durante la guerra de independencia contra Hait (1844), el predo-

minio de las ideas conservadoras, la ganadera y la explotacin maderera y,

en definitiva, del Sur sobre el Norte, durar hasta la anexin voluntaria a

Espaa en 1861, realizada por el mismo Santana. Tras la guerra de

Restauracin, la sociedad hatera pierde su poder y se inicia una nueva

Repblica y etapa en la historia dominicana.

Sin embargo, hay que pensar que su impacto en el medio no debi ser

demasiado grande pues se habla de una poblacin de 5.000 habitantes en el

siglo XVII para la ciudad de Santo Domingo y un total aproximado de unos

trescientos hatos ganaderos para toda la isla,% que adems ocupaban en

muchos casos las sabanas que ya existan al llegar los espaoles a la isla,

muchas de ellas en los valles fluviales, cerca de los ros donde pudiera

abrevar el ganado.

La "sociedad hatera", que tuvo gran importancia a lo largo de la colo-

nizacin, y aun en la independencia de los haitianos a mediados del siglo

XIX, perdi su poder tras la decisin de Santana -hatero, poderoso lder

de esta sociedad ganadera y presidente de la Repblica- de anexarse a

Espaa en 1861.

En 1757 Nicols Joseph de Ribera

3

' da como principales provincias

ganaderas de Cuba a villa Clara, Sancti Spritus, Camagey, Bayamo y

Holgun. Esta situacin parece que perdur al menos hasta la independen-

cia de Espaa en 1898.

Tras la Guerra de Independencia de Espaa, aunque el sur sigui

teniendo un gran peso econmico, Santiago de los Caballeros en el valle

36 Bosch, J.: Composicidn sorial dmninicana. Iiistoria..

37 Ribera, N. J. de: Descripcin de la irla de Cuba .....

HATOS CARIBENOS Y DEHESAS ANDALUZAS

del Cibao al norte de la isla, con la explotacin de productos agrcolas.

como el tabaco, cacao o caf, sustituy en las esferas del poder a los hate-

ros. Desde ese momento ya no se puede hablar de esa "sociedad hatera".

Hoy los hatos ganaderos persisten, a pesar de la entrada de la caa de az;

car, en el SE del pas, y siguen teniendo una importancia relativa en la eco-

noma del pas, pese al protagonismo de la caa de azcar desde principios

del s. XX y del turismo a partir de los aos ochenta. En cualquier caso no

estn configurados territorialmente como los hatos coloniales, ni son tierras

comuneras, aunque s han quedado rastros en el parcelario del antiguo sis-

tema circular.

En 1918 Rous ~e t ~~ public una gran cantidad de datos concernientes a

la mercedacin de tierras en hatos y corrales, a partir de los cuales Leo

Waibel elabor un mapa 1:250.000 de todos los hatos y corrales de la po-

ca colonial. i

La dehesa es un sistema de explotacin similar en cuanto a estructu-

ra de vegetacin y explotacin extensiva de ganado en Andaluca durante

estos siglos y que ha permanecido hasta la actualidad. Sin embargo, las

diferencias son tambin importantes pues en el caso de la dehesa su forma

tpica de aprovechamiento extensivo es en dos estratos, el suelo y el vuelo,

con tres producciones bsicas: agrcola, ganadera y forestal. 39 Sin embar-

go, en los hatos, al menos durante la colonia, slo se hizo el aprovecha-

miento del suelo con ganadera extensiva y del vuelo slo se utiliz la

madera para carboneo. En el siglo XX se han introducido mangos en los

hatos manejados, con lo cual se ha ampliado el uso al vuelo de los rboles.

Tambin existen diferencias en cuanto al tipo de ganado, pues mien-

tras los hatos son slo de ganado vacuno, las dehesas tradicionalmente han

sido de ganado vacuno, porcino y ovino, pudiendo ser tambin caballar y

caprino, aunque ciertamente en muchas de ellas se prohibi la entrada de

otro ganado que no fuera el vacuno. Tambin exista diferencia en la carga'

ganadera pues mientras en algunas dehesas podan alcanzar las 5 cabe-

. : 38. Rousseb R: Historia de Cuba..

39 Mrquez, D.; Cuadrado, M.; y Forooda, C.: Recursos endgenos y desarrollo ....

E D~ AZ DEL OLMO; R. CMARA ARTIGAS Y J.R MARTNEZ BATLLE

zaslha que es excesiva en una explotacin extensiva, en los hatos rara vez

sobrepasaban las 2 cabezadha.

Existan delzesas seoriales que servan de pasto al ganado trashu-

mante, hecho ste que no se practicaba en la colonia, o al menos no se tie-

ne conocimiento de l.

La dehesa. adems, tal como indica la gnesis del trmino, "defessa",

es una tierra acotada con tierras de pasto bien delimitadas, regulando la

entrada a los quc tienen derecho de uso y los periodos de pastoreo. " El

hato colonial es una tierra sin cercar, abierta, en la que el uso es individual

o esta repartido en acciones o "pesos", y dada su extensin circular, los

espacios entre hatos se consideraron como comunes, entregndose con el

tiempo como tierra de reale~lgo a agricultores. Slo con la desaparicin de

la sociedad hatera y la extensin de los cultivos, se procedi a acotar fsi-

camente estos espacios con vallas de madera seca o muros de piedra, que a

partir del siglo XX se transformaron en cercas vivas.

LA PERVIVENCIA DE LAS ESTRUCTURAS TERRITORIALES

DE LOS HATOS EN CUBA Y LA ESPANOLA

Los hatos ganaderos actuales slo han conservado el nombre en lo que

a su expresin temtorial se refiere y estn bajo el control de grandes pro-

pietarios que siguen practicando una ganadera extensiva. Del hato colo-

nial, su estructura temtorial y social, slo ha quedado prcticamente el

nombre y el poder que e~t os ~~r andes siguen teniendo en el

pas, aunque hoy no se pueda hablar ya de sociedad hatera, cuya desapari-

cin se puede situar en la Repblica Dominicana a mediados del siglo XIX,

cuando con la cada de la 1." Repblica y la desaparicin de Santana des-

aparece tambin el poder poltico de los hateros.

En el caso de Cuba la prolongacin de la colonia hasta finales del

siglo XIX y el advenimiento de la Revolucin 60 aos despus parecen

haber sido circunstancias histricas que han permitido su permanencia en

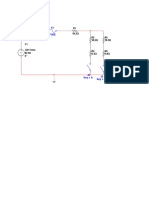

el parcelario (FIG) y en el viano actual mucho mejor que en la Repblica

Dominicana, donde el fin de la colonizacin espaola tuvo lugar a princi-

pios del siglo XIX y ha existido un fuerte proceso de privatizacin de la tie-

&a que se ha intensificado a partir de mediados del siglo XX.

40 Valle, B.: Geografi Agraria de Los PedmItes.

41 Mirquez. D.; Cuadrado, M.; y Foronda. C.: Recursos enddgenos y desarrollo .....

Hemos observado estas permanencias en el parcelario actual en diver-

sos lugares de Cuba y de Repblica Dominicana, y hemos elegido dos

ejemplos significativos: el de Ciego de vila para el primero y el de Sabana

Angelina para el segundo.

Mediante anlisis de imgenes de satlite y revisin de documentos

histricos (planos y10 mapas) se identifica en el parcelario actual, a dis-

tinto grado de detalle, la geometra radiada de los hatos histricos en

ambos pases. A nivel general, los hatos cubanos muestran un delinea-

miento perfecto, siendo posible identificar la circunferencia, que en rea-

lidad es un polgono de 72 lados, el bramadero, e incluso (en el caso de

Gira de Melena) circunferencias concntricas a distinto radio del bra-

madero. En el caso dominicano es difcil identificar la circunferencia,

aunque en los lugares donde se conoce la existencia histrica de hatos es

3

posible identificar parcelas cuya geometra corresponde a un sector de

crculo.

En los hatos dominicanos tambin son identificables escasos rema-

nentes en el parcelano que se adapta a los antiguos radios del crculo que

conformaba el hato, es decir, parcelas cuyo trazado tiene forma de "secto-

res de crculo*'. Los hatos cubanos mantienen la delimitacin de la circun-

ferencia, habitualmente constituida por el lmite externo de varias parcelas;

en estos hatos tambin se identifican parcelas que conforman geomtrica-

mente sectores de crculo.

En ambos casos resulta habitual que el "bramadero" o "cruz" aparez-

ca claramente marcado por un cruce de caminos o carreteras, o que en su

lugar se encuentre una poblacin de tamao medio a grande en el centro del

hato. En algunos casos, especialmente en Repblica Dominicana. esta loca-

lidad se sita de forma excntrica respecto del hato, como es el caso del

ncleo Hato Mayor del Rey, al E del pas.

En el anlisis especfico se identifican estos rasgos caractersticos.

Los hatos cartografiados en Repblica Dominicana se sitan al NE del pas.

Se ha indicado mediante el remanente de geometra radiada en el parcela-

rio, el reducto de lo que correspondera a un conjunto de 4 hatos enmarca;

dos entre las localidades de San Francisco de Macors al N, Villa Tapia al

NE, Jima Abajo al SW, Fantino al S, Cotu al SE y Pimentel al E. Los ros

Cam y Yuna delimitan o atraviesan estos hatos. Geomorfolgicamente

este sector corresponde a las llanuras de inundacin y terrazas fluviales de

los ros Cam y Yuna.

F. DAZ DEL OLMO. R. CMARA ARTIGAS Y J.R. MAK~NEZ BATLLE

Bioclimticamente el rgimen en la zona corresponde a la ombrofilia,

y la formacin vegetal dominante es la sabana herbcea intrazonal, favore-

cida por la actividad ganadera. Administrativamente este conjunto de hatos

se sita en las provincias Duarte, La Vega y Snchez Ramrez. Para este

sector se ha utilizado una composicin en color de las bandas de 7, 5 y 4

de una escena LandSat 5, sensor TM, adquirida el 12 de diciembre de 1988.

Este conjunto de hatos est dispuesto linealmente de W a E, a lo lar-

go de la carretera que atraviesa las localidades de Jumunuc, Rincn, Jima

Abajo, Fantino, La Cruz de Angelina, La Mata y Cotu. Otra infraestructu-

ra relevante que atraviesa este sistema de hatos es la lnea de ferrocarril que

une la Baha de Saman con el Valle del Cibao, hoy en desuso. El hato que

mayor definiciii presenta es el que tiene como posible bramadero a la

localidad de Mirabel. Este hato presenta remanentes de la geometra circu-

lar mediante el parcelario a lo largo de un radio de 11 km. Del hato de

Jumunuc slo se conserva el sector NE. La circunferencia pudo coincidir

con el ro Cam. Tiene un radio aproximado de 6.5 km. El hato de La Cruz

de Angelina es realmente la superposicin de dos hatos. Uno de stos ten-

dra su bramadero en La Cruz de Angelina, el otro lo tendra dentro del pri-

mero, pero un poco desplazado hacia el NW. Ambos podran tener el mis-

mo radio, unos 4,3 km,, los ms pequeos del conjunto. Su identificacin

ha resultado compleja, toda vez que se ha conservado muy poco la geome-

tra circular de los hatos originales.

En el caso cubano, se ha cartografiado un hato completo de nombre

Gira de Melena, nombre de la localidad prxima a su bramadero, aunque

en situacin excntrica respecto del hato. Se sita al W de la isla y S de La

Habana, entre las localidades de San Antonio de los Baos al N, Artemisa

al W, Gines al E y los humedales litorales de la Baha de la Broa a 7 km

al S. ~eomorfol~icamente se sita en la denominada "llanura crsica

meridional" cubana. Administrativamente este hato se sita en la provincia

de La Habana. En este mismo contexto, se han cartografiado las circunfe-

rencias de otros dos hatos identificados en la imagen. Como fuente carto-

grfica se ha empleado una composicin de las bandas 7, 5 y 4 de una esce-

na LandSat 5, sensor TM, adquirida el 25 de enero de 1985.

La delimitacin de la circunferencia en el conjunto de tres hatos cuba-

nos es bastante ntida. Observando imgenes de satlite recientes se com-

prueba que se ha conservado an esta delimitacin hasta la dcada 1990-

2000. La disposicin de este conjunto de tres hatos es triangular, con los

HATOS CARIBEROS Y DEHESAS ANDALUZAS

respectivos bramaderos en cada uno de los vrtices. El ms claro de los tres

es el de Gira de Melena con un radio muy definido de 4,3 km. Los otros

dos hatos se sitan al SE y SW respectivamente. Slo se han conservado

sectores de circunferencia. El primero est constituido por las tres cuartas

partes de una circunferencia, mientras que el segundo slo por una cuarta

parte. El radio es el mismo que el de Gira de Melena

Si hacemos un estudio de la estructura de la tierra en estos pases en

la actualidad, segn el Ceitso Agrario de 1982, realizado por la Oficirza

Nacional de Estadstica del Secretariado Tcnico de la Presidencia de

Repblica Domiizicana, en el pas existan 16.219 hatos, concentrndose el

mayor nmero en las provincias de: San Cristbal (2.431), La Vega (1.294),

Distrito Nacional (1.282). San Juan (1.054), El Seybo (942), Duarte (922)

y Peravia (901).

3

Es decir, aquellas reas del pas que tradicionalmente han sido ga-

naderas desde los tiempos de la colonizacin: los alrededores de Santo

Domingo, la llanura oriental, la depresin central y La Vega Real en la

depresin septentrional. No disponemos de datos relativos a Cuba en

cuanto a propiedades ya que las tierras, en su mayor parte son del Estado y

slo un escaso porcentaje del territorio pertenece a Comunidades de

Agricultores.

El nmero de cabezas de vacuno que se cens en Repblica

Domini~ana'~ en 1982 fue de 59.124, siendo las provincias con mayor con-

centracin: San Cristbal con 6.154 cabezas (10,4%), Distrito Nacional

con 5.890 (10%). Santiago con 4.386 (7,4%), El Seybo con 3.880 (6,6%),

Duarte con 3.875 (6,6%), La Vega con 3.789 (6,4%) y San Juan con

3.386 (5.7%).

Todas ellas suponan el 50 % del ganado existente en el pas.

En Cubad3 las concentraciones ms altas de ganado vacuno se encuen-

tran en: Camagey c0n~993.000 cabezas (19,21%), Pinar del Ro con

500.000 cabezas (9,67 %), Matanzas, Sancti Spiritus y Bayamo con unas

500.000 cada una (10%). Le siguen con un 7% cada uno Santa Clara, Las

Tunas, Holgun y Santiago de Cuba, y con menos del 4% Cienfuegqs,

Ciego de vila, Guantnamo, Isla de la Juventud y La Habana. Esto supo-

ne una variacin importante para Santa Clara y Holgun con los datos que

disponemos de mediados del siglo XVIII en los que Villa Clara, Sancti

42 ONE: Spiinlo Censo Nacional Agropecuario de Repblica ....

43 Academia de Ciencias de Cuba: Nuevo Atlas Nacional ...

325

*

F. D~ AZ DEL OLMO, R. CAMARA AFTIGAS Y J.R. MART~NEZ BATLLE HATOS CARIBEROS Y DEHESAS ANDALUZAS

Spritus, Camagey, Bayamo y Holgun, eran los lugares ms importantes

en ganadera.

Si establecemos una ratio entre el nmero de cabezas y el nmero de

propiedades en Repblica Dominicana podemos tener una aproximacin

de la importancia de las propiedades. As la ratio ms importante es:

Santiago (6,6), Montecristi (6,2) y Valverde (54). provincias que no desta-

can ni por el nmero de hatos ni por el de cabezas de ganado, y las pro-

vincias de la llanura oriental: La Altagracia (4,8), Distrito Nacional (4,6) y

El Seybo (4.1).

La provincia de Duarte (4,2) situada al N de la Vega Real confirma la

importancia de la ganadera en el Cibao. Como puede observarse las ratios

son pequeas debido a que el reparto es muy desigual. juntndose hatos

familiares con 3 o 5 vacas con grandes propiedades de ms de cien cabe-

zas. A pesar de esto ha quedado bien claro que los centros de poder de la

ganadera siguen estando en los lugares histricos de esta actividad.

Del total de 42.559.639 tareas

U

de superficie en explotacin de

Repblica Dominicana (85% de la superficie total del pas), son pastos

aprovechados corno hatos 1.614.520 tareas (1.015 km

2

) que supone un 4%

del total de la superficie en explotacin, de ellas 917.670 tareas (577 km

2

)

son sabanas naturales y 696.850 tareas (438 km

2

) pastos cultivados y mane-

jados. Estos datos ponen de manifiesto que la ganadera ya no supone un

peso importante en la economa del pas.

En Cuba del total de superficie en explotacin, 87.900 km

2

(80% de la

superficie total del pas), son pastos para ganado vacuno 29.700 km

2

, la

misma extensin que aparece en los datos de Rodrguez-FerreP para 1852,

un 34% de la superficie en explotacin, de los cuales 19.000 km2 son saba-

nas naturales (23.478 km2 en 1852) y 9.800 km

z

son pastos manejados

(5.181 km2 en 1852). lo que denota una baja tecnificacin de los pastizales

cubanos frente a los dominicanos, un 34% en Cuba frente a un 44% en

Repblica Dominicana, y una permanencia en Cuba de los sistemas de

explotacin desde al menos principios del siglo XIX.

Las provincias de Repblica Dominicana donde los pastos ocupan

una extensin mayor son: La Vega (135 km

2

), San Cristbal (125 km

z

),

Santiago (125 km

2

), Puerto Plata (63 km

2

), Duarte (49 W), Santiago

44 Un km

1

equivale a 1590.41 tareas dominicanas.

45 Rodrguez Fcrrer, M: Naturaleza y utilizacidn & la grandiosa ....

Rodrguez (45 m), Peravia (44 km

z

) y San Juan (43 km

2

). Mientras que

en Cuba son: Carnagey (6.450 km

2

), Pinar del Ro, Matanzas, Sancti

Spiritus, Bayamo, Santa Clara, Guantnamo y Las Tunas con aproximada-

mente unos dos mil km2 cada una, Holgun, Santiago de Cuba, Cienfuegos

y Ciego de vila con aproximadamente unos mil km

2

cada una, Isla de la

Juventud (500 km

2

) y La Habana (150 km

2

). Lo que pone de manifiesto un

mayor territorio dedicado al ganado en Cuba que en Repblica

Dominicana.

La carga ms alta de cabezas de ganado por hectrea la tiene en

Repblica Dominicana el Distrito Nacional (1,5), seguida por Montecristi

(1,2), El Seybo (0,9) y Duarte y Valverde (0,s cada una). Las ms bajas con

un alto nmero de cabezas son La Vega (0,3), Santiago (0,35) y San

Cristbal ( OS ) .

En Cuba la carga ms alta por hectrea se encuentra en Guantnamo

(1.08). Isla de la Juventud (0.71), Camagey (0,65), Cienfuegos y Ciego de

vila (0,54), Santa Clara y Las Tunas (0,52), Matanzas, Sancti Spiritus

y Bayamo (0,41), Pinar del Ro (0,40), La Habana (0,27) y las cargas ms

bajas en Holgun y Santiago de Cuba (0,26).

En cualquier caso, este tipo de carga responde a una explotacin

extensiva. Nos sirve de trmino de comparacin la carga actual de las dehe-

sas de vacuno en Espaa, que con ayuda de heno, paja y piensos pueden

admitir hasta 2 cabeza~lha.~

El oeste de la depresin del Cibao, Distrito Nacional y este de la lla-

nura oriental en Repblica Dominicana son las regiones ms impactadas

actualmente por la ganadera de tipo vacuno, tanto por el nmero de cabe-

zas, la cantidad de hatos, su extensin y la carga que soportan, mientras que

el sector central de Cuba es, por su parte, el que soporta una mayor carga

ganadera.

El aprovechamiento de estos pastos en la actualidad es muy diverso,

y va desde aqullos con gran inversin de capital hasta los que siguen apro-

vechando el ciclo natural de los herbazales autctonos o pastos naturales.

Los pastos naturales estn ocupados en Repblica Dominicana por el

pajn haitiano o pangolilla y la grama, fundamentalmente, y producen la

mitad de forraje que los pastos mejorados con estrella africana (Cynodon

nelrnefiensis), pangola (Digitaria decumbens), guinea (Panicum mxi-

46 Mrquez, D.; Cuadrado. M.; y Foronda. C.: Recursos endgenos .....

F. DLAZ DEL OLMO, R. CAMARA ARTIGAS Y J.R. MART~NEZ BATLLE

mum), napier (Perinisetuin purpureuin) y Brquiaria sp. Los pastos mejo-

rados permiten aumentar en un 30% la produccin de leche y carne. '' El

contenido en protenas de la hierba es mayor en la napier, que en la guinea,

y cn sta que en la pangola, siendo el contenido ms bajo intraanual para

todas ellas entre marzo y junio. La realidad es que en la actualidad hay

pocas fincas en el pas con hierba mejorada y libre de pasto natural o male-

za. '* En Cuba las hierbas mejoradas utilizadas son pangola, guinea, ber-

muda cruzada y caa forrajera.

El desarrollo moderno de los hatos en Repblica Dominicana trajo

consigo la divisin y aislamiento de las propiedades con cercas vivas de

Pitlteceliobium dulce, Hura crepitans, Gliricidia sepium (pin cubano) y

Haematoxylon campecltianum. Estas cercas, en la Repblica Dominicana

no pueden ser de piedra ni de postes de madera seca desde la promulgacin

de la ley 284185 que establece que todas las cercas y vallas de madera o

palos deben hacerse con postes vivos, dndose de plazo hasta 1987 para

que fueran reemplazadas todas las que no se ajustaran a la ley. No obstan-

te, en la actualidad la vacuna no es la nica cabaa existente en el pas y ni

tan siquiera la ms importante en nmero de cabezas. sta es la caprina,

con 72.054 cabezas, teniendo su mayor concentracin en la provincia de

Snchez Ramrez con 21.450 cabezas, seguida de Peravia con 7.581,

Montecristi con 7.010, Azua con 4.266, San Cristbal con 3.500 y Santiago

con 3.233.

A excepcin de las provincias de San Cristbal y Snchez Ramrez,

con bosque mesfilo, el resto pertenece a bioclimas con bosque tropfilo y

tropfilo espinoso, en los cuales este ganado parece desarrollarse mejor o

ser una alternativa econmica ms eficaz. Llama especialmente la atencin

la carga que soporta la provincia de Snchez Ramrez, en la cual con 38

km2 de pasto soporta 5,6 cabezashectrea, siendo adems un lugar con

bosque mesfilo en transicin al ombrfilo. Parece ser que en estos hatos,

el ganado vacuno ha sido sustituido por el de cabras hacia finales de los

aos 70.

Otras cabaas importantes son las de caballo, con 15.743 cabezas,

destacando las provincias de San Cristbal con 1.829, Seibo con 1.589 y

Santiago con 1.580. La cabaa ovina carece de importancia y su nmero no

47 Marti'nez, L.: "Bueoa seleccin...'', pgs. 7-8.

48 Vargas. M.: "Algunas consideraciones...". pigs. 17-18.

HATOS CARIBENOS Y DEHESAS ANDALUZAS

supera las 2.700 cabezas, cuyos rebaos ms importantes se encuentran

en San Juan y Seybo (con 290 cabezas cada una):santiago (284) y Mon-

tecristi (268).

En conjunto, las provincias con una carga ganadera ms diversificada

son Santiago, Seybo, San Cristbal y Montecristi, siendo el impacto mayor

en funcin de la carga por hectrea y del tipo de ganado. El caprino es ms

daino que el vacuno cara a la regeneracin vegetativa porque no es una

cabaa manejada y en la mayora de los casos se la deja pastar libremente

por los bosques tropfilos y tropfilos espinosos de Montecristi, Azua y

Peravia.

La toponimia de Repblica Dominicana y Cuba recoge en muchos

lugares esta impronta histrica con poblaciones como Hato Mayor del Rey,

a'

Hato Grande, Hato Viejo, etc., en Repblica Dominicana, o Hato Quemado

de Gines y Hato de San Bolondrn por poner un ejemplo en Cuba; al igual

que ha recogido el de sabana: Sabana de la Mar, Sabana Buey, Sabana

Grande, Sabana de Boy, Sabaneta, etc., en Repblica Dominicana, y

Sabana de los Pinos, Sabana de Guarayuasi, Sabana de Guanacaje o Sabana

de Guanabanabo en Cuba.

Su estudio y conocimiento han permitido establecer las relaciones

entre el hombre y el medio natural de sabana as como los impactos que se

han derivado de esta relacin, que en definitiva muestran un equilibrio

mantenido a lo largo de los siglos (400 aos) slo roto por el inicio de una

economa de plantaciones (caa de azcar y tabaco) que ha cambiado las

estructuras socioeconmicas del pas durante los siglos XIX y XX en estas

grandes islas, dejndolas a merced de los precios internacionales de estos

productos, junto a los del caf y el cacao.

Hoy la ganadera sigue siendo un captulo importante de la economa

de la Repblica Dominicana y de Cuba, pero est lejos de ser su eje central

y su principal fuente de ingresos, dando paso al turismo ante la cada de los

precios de la caa de azcar y la falta de modernizacin tecnolgica de este

sector, que fue el que sustituy a la ganadera como columna vertebral ,

socioeconmica de Repblica Dominicana y Cuba, dando paso en la actua-

lidad al turismo, a pesar de sus desarrollos polticos diferenciados a partir.

del principio de la dcada de los sesenta.

F. D~ AZ DEL OLMO, R. CMARA ARTIGAS Y J.R. MART~NEZ BATLLE

Academia de Ciencias de Cuba: Nuevo Atlas Nacional de Cuba. La Ha-

bana, 1989.

Bos c~, J.: Conlposicidrl social dominicana: historia e interpretacin.

Santo Domingo, 1988.

BOURLIERE, F.: 'Tropical savannas", Ecosystems of the world. Pars, 1983.

CMARA, R.: "Cambios ambientales y modificaciones ecodinmicas: ejem-

plos de sabanas intertropicales", en: Cuatemario del litoral y entomo

continental del Mar de Alborn, Melilla, 1996, pgs. 119-121.

CMARA, R.: "Repblica Dominicana: dinmica del medio fsico en la

regin Caribe (Geografa Fsica, sabanas y litoral). Aportacin al

conocimiento de la insularidad tropical". Tesis doctoral de la

Universidad de Sevilla (indita), Sevilla, 1997.

CMARA R. y PLACIDO DE LA CRUZ, J.: "Las sabanas tamaulipecas.

(Mxico): cambios ambientales por accin antrpica", en Territorio y

a

Cooperacin, Sevilla, 1999, pgs. 369-38 1.

CMAM, R. : Les savanes de la Rpublique Dominicaine et leur exploi-

tation par le systhme des "hatos", en Cahiers d'Outre-Mer, 53 (212)

octobre-dcembre. Bordeaux, 2000, pgs. 343-366.

CASS, R.: Historia social y ecoizmica de la Repblica Dominicana.

Santo Domingo, 1989.

CIFERRI, R.: Studio geobotanico dell'isola Hispa~ziola (Antille). Tai

dell'Istituto Botnico "Giovanni Briosi" e Laboratorio Crittogamico

Italiano della R. Universiti di Pavia. Volume VIU, Serie IV.", 336

pgs. Pavia, 1936.

COLE, M.: "The Savannas" en Progress in Physical Geography.11 (3),

pgs. 334-355.

COLE, M. M.: The Savannas: biogeography and geobotany. London, 1986.

COSTA, M.; MORLA, C.! y SAINZ DE OLLERO, H.: LOSbosques ibricos, una

interpretacin geobotnica, Madrid, 1998.

DEMANGEONT, J.: Les espaces naturels tropicaux, Pan's, 1976.

FROST (ed.), P.; MEDINA, E.; MENAUT, J.C.; SOLBRIG, O.; SWIFT, M.; y

WALKER, M.a.B.: "Responses of savannas to stress and disturbance. A

proposal for a collaborative Programrne of Research", en Biology

Intenurtional, Special Issue-10. IUBS. Pars,1986.

HATOS CARIBENOS Y DEHESAS ANDALUZAS

FURLEY, P.: "Savanna formations: ecology and environment", en Progress

in Physical Geography, 18,2, pgs. 276-294, 1994.

GIL-BERMEJO, J.: La Espaola, anotaciones histricas (1600-1650),

Sevilla, 1983.

GONZLEZ BERNLDEZ, F. y D~AZ PINEDA, F.: "Bases para la tipificacin

integrada de los pastizales de dehesa", en Pastos, 10 (l), pgs. 20-43,

1980.

GUTIRREZ, A.: Poblacin y economa en Santo Domingo (1700-I746),

Sevilla, 1985.

HAZARD, S.: Santo Domingo, su pasado y su presente, 1873.

LAS CASAS, B. de: Apologtica Historia Sumaria, Libro 1, captulos II al

VIII, en: Tena, J.: "Oviedo-Las Casas, Crnicas escogidas", en

Biblioteca de Clsicos Doninicanos, vol. N. Santo Domingo, 1988. 3

L~PEZ, A.; OSTOS, P.; ROMERO, M. y RUBIO, J.M.: Las ordenanzas de

Zalarnea La Real, 1535. Una normativa ecolgica del s. XVI.

Ayuntamiento de Zalamea La Real. Sevilla, 1994.

MaB-Unesco: Seminario sobre dehesas y sistemas agrosilvopastoriles

similares. Comit MaB espaol. Madrid, 1989.

MAm, R.; Pomel, S.; y Salomon, J.N.: Enregistreurs et Indicateurs de

1 'Evolution de 1 'Erzviroiznement en Zone Tropicale. PUB. Burdeos,

1994.

MRQUEZ, D.; Cuadrado, M.; y Foronda, C.: Recursos endgenos y des-

arrollo sostenible en la Sierra Morena de Sevilla (Almadn de la

Plata y El Real de la Jara). Grupo de Investigacin Estudios Inte-

grados de Geografa. Sevilla, 1996.

~ R T N E Z , E.: Los bosques dominicanos, Santo Domingo, 1990.

~ T ~ N U , L.: "Buena seleccin: pasto mejorado", en Fersn Informa, 5 1,

pgs. 7-8, 1990.

MOYA, F.: Manual de ~i si ori a Dominicana. Santo Domingo, 1992.

ONE: Sptimo Censo Nacional Agropecuario de Repblica Dominicana,

Santo Domingo, 1982. I

OVIEDO, F.: Historia General y Natural de las Indias, Libro VI-XV, en

Tena, J.: "Oviedo-Las Casas, Crnicas escogidas", Biblioteca gfe

Clsicos Dominicanos, volumen IV. Santo Domingo, 1988.

RIBERA, N. J. de: Descripcidn de la isla de Cuba, con algunas considera-

ciones sobre su poblacin y comercios. Facsmil. La Habana, 1975.

RIOU, G.: El agua y los suelos en los geosistemas tropicales y nzediterr-

neos. Coleccirt de geograpa. Barcelona, 1992.

RIOU, G.: Savanes. L'herbe, l'arbre et l'homrne en terres tropicales, Pars,

1995.

RODR~GUEZ, C.A.: Geograpa de la Isla de Santo Domingo y Resea de las

dems Antillas, Facsmil. Santo Domingo, 1976.

RODR~GUEZ FERRER, M.: Naturaleza y utilizacin de la grarzdiosa isla de

Cuba, Madrid, 1876.

ROUSSET, R.: Historia de Cuba. La Habana, 1918.

SAN MIGUEL, A.: La dehesa espaola. Origen, tipologa, caractersticas y

gestin. Madrid, 1994.

SARMIENTO, G.: "The savannas of Tropical America" en Tropical Savannas

(Bourlikre ed.) Ecosystems of the World, 13, 1983.

SARMIENTO, G. (editor) Las sabanas americanas: aspectos de su biogeo-

grapa, ecologa y utilizacin. Caracas, 1990.

SEA (Secretara de Estado de Agricultura); y Servicio Alemn de

Cooperacin Social-Tcnica: La diversidad biolgica de la Repiblica

Donzilticana. Departamento de Vida Silvestre de la Secretara de

Estado de Agricultura, Servicio Alemn de Cooperacin Social-

Tcnica y Fondo Mundial para la Naturaleza. (WWF-US). Santo

Domingo, 1990.

SEVILLA, M.R.: Santo Donzirzgo tierra de frontera. Sevilla, 1981.

SILJ, R.: Economa, esclavitud y poblacin. Ensayos de interpretacin his-

trica del Santo Domingo espaol en el siglo XVIII. Santo Domingo,

1976.

SILI, R.: "El Hato y el Conuco: contexto para el surgimiento de la cultura

criolla", en Ensayos sobre cultura dortzinicana, 1990.

S ~ o n ; P.: "Recent trends in the ecology and management of the world's

savanna formations", en Progress i ~z Physical Geography, 15, 1, pgs.

18-28, 1991.

TEJERA, E.: Indigenismos, Santo Domingo, 1977.

TRICART, J.; y CAILLEUX. A.: "Le Model des Rgions chaudes (forets et

savanes)", en Trait de Gomorphologie, V, 1969.

VACHER, J.; JOFFRE, R.; ORTEGA, F.; FERNANDEZ, R.: L'organisation de

I'espace dans la Sierra Norte de Sville (Sierra Morena) et les proble-

mes actuels des dehesas, en Rev. Geogz Pyrn. Sud-Ouest, 56 (2),

pgs. 179-201, 1985.

HATOS CARIBENOS Y DEHESAS ANDALUZAS

VALLE, B.: Geografia Agraria de Los Pedrockes. Crdoba, 1985.

VARGAS, M.: "Algunas consideraciones sobre el manejo de potreros y pas-

toreo" en Fersn Informa, 55, pgs. 17-18, 1991.

VELOZ, M.: Panorama histrico del Caribe Precolombino. Santo Domingo,

1991.

WAIBEL, L. y HERRERA, R.: La topo~zimia en el paisaje cubano. La Habana,

1984.

WALKER, B.H. (ed.): "Determinants of Tropical Savannas", IUBS

Moizograph Series, 3, 1987.

YOUNG-ET-SOLBRIG (ed.): "The World's Savannas. Economic Driving

Forces, Ecological Constraints and Policy Options for Sustaintable

Land Use", Man and the Biosphere Series. New York, 1993.

También podría gustarte

- Luz Marely Amador Cordova Vigilancia Prenatal Riesgo Reproductivo Y Riesgo ObstetricoDocumento2 páginasLuz Marely Amador Cordova Vigilancia Prenatal Riesgo Reproductivo Y Riesgo ObstetricoSergio Saenz100% (7)

- Heroina en La NovelaDocumento12 páginasHeroina en La NovelaNaty MarinAún no hay calificaciones

- Encuesta ResultadosDocumento8 páginasEncuesta Resultadosespartaco_28Aún no hay calificaciones

- Respuestas de Blanchard Edicion 5Documento19 páginasRespuestas de Blanchard Edicion 5Brenda AlfaroAún no hay calificaciones

- Catauro 1999Documento188 páginasCatauro 1999Anastasoaie ViorelAún no hay calificaciones

- Dialnet ElEspanolHabladoEnCuba 3393490Documento0 páginasDialnet ElEspanolHabladoEnCuba 3393490Naty MarinAún no hay calificaciones

- Con Licencia de Zarabanda CastroDocumento16 páginasCon Licencia de Zarabanda CastroAndrea VazquezAún no hay calificaciones