Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

El Legado de La Revolución Francesa

El Legado de La Revolución Francesa

Cargado por

steven yugsi0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

11 vistas4 páginasTítulo original

El legado de la revolución francesa

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

11 vistas4 páginasEl Legado de La Revolución Francesa

El Legado de La Revolución Francesa

Cargado por

steven yugsiCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 4

El legado de la revolución francesa

La Revolución Francesa y su secuela napoleónica trascendieron de manera notable en

el mundo contemporáneo, ya que muchos de sus principios e instituciones se

materializaron tras el desarrollo político de otros movimientos. Con ello se lograba un

poco después la consolidación de los elementos distintivos del Estado-nación: el

liberalismo, el nacionalismo, la democracia, el parlamentarismo y el

constitucionalismo, por ejemplo, aun cuando no fue un proceso lineal y sin

interrupciones. Como sucedió en la misma Francia, sus planteamientos fueron

socavados en ciertos momentos por los movimientos reaccionarios que encabezaron

los grupos afines al absolutismo monárquico, sobre todo hacia la primera mitad del

siglo XIX.

Pese a ello, el espíritu liberal y nacionalista ya no pudo ser contenido, más aún por las

nuevas condiciones imperantes. La política de Restauración del Antiguo Régimen,

emprendida sobre las bases del conservadurismo por los países vencedores de

Napoleón y todo lo que representó su imperio, antes que combatir el impulso

revolucionario que se desató en gran parte de Europa y restablecer el equilibrio

político, lo alentó aún más. Así, a partir de 1848 ya no pudo ser reestablecido; las

revoluciones liberales burguesas habían triunfado de forma casi definitiva. El Antiguo

Régimen había sido derrocado ya en gran parte de Europa y los nuevos Estados-

naciones se proyectarían sobre la base de una burguesía cada vez más enriquecida,

situada en el núcleo del poder político y encabezando instituciones más sólidas a lo

anterior, se encontraba la acelerada y creciente industrialización, y como derivación de

ello, la competencia económica entre las diversas naciones de mayor desarrollo

económico y la expansión colonial e imperialista que emprenderían en regiones con

atraso económico, en África y Asia principalmente.

Con todo, el legado que Francia aportó a la vida política de su época puede advertirse

en diversas esferas

La vida política pasó de ser un asunto reservado a un pequeño número de personas

(los estamentos privilegiados) a otro en el cual todos participarían, pues la política se

convirtió en una “cosa pública”, dado que la soberanía se transfirió a los ciudadanos,

con el derecho de ser informados y el deber de informarse. Además, la importancia

creciente del papel de la política en la vida pública desplazó al papel que la religión

tenía en el Antiguo Régimen y se convirtió en el espacio de discusión de las ideas de

toda sociedad organizada. Semejante rasgo puso en primer orden las bases de un

gobierno de opinión: la libertad de prensa, la transparencia en asuntos de gobierno y

las decisiones públicas.

El campo de la política se amplió a toda suerte de actividades. Dentro del Antiguo

Régimen, la política se desarrollaba esencialmente para mantener el orden, la justicia,

la defensa y la diplomacia. Con la Revolución, los poderes públicos englobaron un

campo más amplio. Por ejemplo, la asistencia pública no será sólo asunto de la Iglesia,

sino que la sociedad asume que tiene responsabilidades y su deber es tomar a cargo el

cuidado de los demás. La otra cuestión se refiere a la instrucción pública, que no será

una función más de la Iglesia, sino del Estado, lo que explica por qué éste se encargará

de la organización de la enseñanza. Todo ello se basa en el ideal de que la felicidad es

un derecho del individuo y una responsabilidad del Estado. La elección se convirtió en

un procedimiento universal de designación. La consulta popular por la vía de las

elecciones comenzaría a fungir como medio para elegir a los representantes de la

nación, así como para la designación de administradores municipales,

departamentales y magistrados. Las asambleas revolucionarias debieron implementar

procedimientos de discusión y escrutinio de la cual es heredera nuestra vida

parlamentaria.

La revolución creó los soportes de la vida política: la prensa y los partidos políticos.

Después de 1789, Francia declaró la libertad de prensa y los periodistas tuvieron un

lugar importante en la vida política, lo que dio lugar a un vínculo estrecho entre la

libertad política y la libertad de prensa. Las agrupaciones, por su parte, ofrecieron un

vínculo entre los asambleístas y los ciudadanos, mediante la organización de clubes y

sectas que serán el germen de los partidos políticos modernos y a través de los cuales

se dará la participación del ciudadano. No obstante, la libertad de prensa y el

surgimiento de las primeras agrupaciones políticas de ciudadanos tuvieron una corta

vigencia, fueron reprimidas y sustituidas en etapas posteriores a 1789 y no serían

restablecidas sino hasta más tarde. La libertad de prensa, por ejemplo, no se

concretaría hasta 1881.

El lugar de la En el orden social, apenas iniciado el ciclo revolucionario, éste acaba

con los restos del feudalismo y el Antiguo Régimen, al abolir los derechos feudales,

las restricciones económicas, los gremios y los monopolios. La nueva sociedad se

definirá esencialmente por la libertad del individuo, la igualdad jurídica y la

iniciativa individual, se vuelve hostil a las asociaciones por pensar que eran una

traba a la libertad, y mantuvo en esa posición hasta 1901, cuando finalmente se

amplía el derecho de asociación. Anteriormente, la ley sindical de 1884 no

reconocía más asociación que la de los profesionistas. En ese mismo sentido, la

revolución dio lugar a la igualdad civil, por lo que la ley no reconocería más que la

igualdad de sus ciudadanos y todos tendrían los mismos derechos y obligaciones,

así como la oportunidad para acceder a los empleos civiles y militares. Este cambio

es también notable si hacemos la comparación con el Antiguo Régimen, donde cada

orden tenía sus privilegios o títulos nobiliarios, los cuales fueron abolidos, al igual

que los derechos señoriales y los tribunales de justifica señorial y eclesiástica

La unidad administrativa de Francia se sustentó con una cultura política de

ciudadanía y la veneración de héroes nacionales sacados de la antigüedad o de la

propia lucha revolucionaria. Por primera vez se concibe al Estado como

representante de la nación, idea que en ese entonces se entendía como el conjunto

político formado por los ciudadanos de un país, sujetos fundamentales de la

soberanía política, movidos por los mismos intereses. Así, la nueva organización de

Francia queda marcada por el epíteto nacional: Asamblea Nacional Legislativa,

guardia nacional, «representantes de la nación» y también gendarmería nacional.

Los ejércitos, las levas se formaron en nombre de la nación para su defensa y el

soldado que participa con Napoleón es concebido como un soldado ciudadano que

va en nombre de la nación y la Revolución, que cambia su inexperiencia militar por

el heroísmo.

Relación de la revolución francesa

Para cuando estalló la Revolución Francesa, en julio de 1789, la Hispanoamérica

colonial era un mundo en crisis.

Este dilatado mundo, que se extendía desde California hasta la Patagonia y desde el

Atlántico hasta el Pacífico, seguía siendo formalmente dominio de la corona española,

pero en su seno bullían fuerzas sociales y económicas que ponían en cuestión el otrora

seguro y absoluto dominio metropolitano.

La crisis que afectaba a este enorme espacio colonial era, en esencia, una crisis de

dominación, que se expresaba en una cada vez más endeble dependencia económica

con relación a la metrópoli y en un paralelo desarrollo de las fuerzas productivas

internas. Este fenómeno, iniciado a fines del siglo XVII, determinaba que la mayor

parte de la riqueza producida en la América española se invirtiese o acumulase en su

mismo territorio en gastos de defensa y administración, construcción de

infraestructura, pago de obligaciones oficiales, adquisición de abastecimientos para la

industria minera, etc. y que el tesoro remitido a España equivaliese apenas a un 20%

del total.

Además, existían otros fenómenos conexos, que expresaban el cada vez mayor

debilitamiento de los lazos económicos de dependencia entre las colonias

hispanoamericanas y su metrópoli. El vigoroso desarrollo de la agricultura y el

surgimiento de una cada vez mayor producción manufacturera, habían terminado por

marcar una creciente independencia de éstas frente a los abastecimientos de la

metrópoli que, por lo demás, provenían en su mayor parte de terceros países, con lo

cual aún la riqueza remitida a España terminaba en buena parte en otras manos. Por

otra parte, el comercio intercolonial se había vuelto cada vez más amplio, gracias al

desarrollo de buenos astilleros - como los de Guayaquil, Cartagena y La Habana -y la

posesión de importantes flotas mercantes por parte de algunas colonias. Esto

determinó que también las colonias no mineras, que poseían una economía de

plantación, exportaran sus productos a otras colonias hispanoamericanas o los

vendieran a comerciantes de otros países. Por fin, cabe destacar que Hispanoamérica

dependía ya, para su defensa, fundamentalmente de sus propias fuerzas y recursos,

con lo cual el último lazo de dependencia con España se había vuelto también

innecesario.

Tan profundos cambios en la economía debían expresarse también en la estructura

social prevaleciente en las colonias españolas. Su expresión fue el surgimiento de una

poderosa clase de colonos criollos, integrada por terratenientes, plantadores,

empresarios mineros, comerciantes, armadores de barcos, etc., cuyos intereses -

marcados por las necesidades de la expansión y la acumulación- chocaban

frecuentemente con los de la corona, orientados al simple expolio colonial.

La emergencia de la clase criolla también tuvo profundos efectos en el ámbito de la

política. Puesto que los criollos eran «españoles americanos» y descendían en su

mayor parte de los conquistadores y colonizadores de estas tierras, reclamaban para sí

un papel preponderante en la administración colonial, que en la práctica estaba en

manos de un grupo de burócratas venidos de la península, que tenían como únicos

objetivos mantener la sujeción de estos territorios a la metrópoli y obtener los

mayores ingresos posibles para la corona. Fue así como en las colonias españolas de

América llegó a constituirse un poder dual, entre una «clase dominante a medias» -la

criolla que controlaba los medios de producción fundamentales y los más activos

circuitos económicos, y una casta burocrática que actuaba como clase sin serlo, pero

que detentaba el poder político en representación de la clase dominante

metropolitana: la de los chapetones o gachupines.

Esa lucha entre criollos y chapetones había tenido múltiples ocasiones de manifestarse

a lo largo de la historia colonial, pero en el siglo XVIII alcanzó una virulencia inusitada,

expresada en motines, rebeliones y alzamientos ciudadanos, dirigidos por los Cabildos

- centros del poder criollo - contra el poder colonial radicado en Virreyes, Audiencias o

Capitanes Generales.

A partir de 1763, la situación de real independencia económica de Hispanoamérica

tuvo que enfrentar el nuevo esfuerzo imperialista de España, donde el rey Carlos III y

un grupo de notables ministros formados en el espíritu de la Ilustración habían

decidido restaurar el dominio colonial en toda su plenitud, como medio básico de

impulsar el desarrollo económico y restaurar el poder imperial de España.

Por una especial coincidencia, determinada esencialmente por la común lógica

colonialista que poseían, las monarquía española e inglesa iniciaron paralelamente en

1765 una ofensiva política contra sus respectivas colonias americanas, que en ambos

casos se proponía la reconquista económica de éstas. Tanto Inglaterra como España

habían llegado a la conclusión de que la creciente autonomía económica de las

colonias amenazaba sus posibilidades de desarrollo metropolitano y de que se

imponía, por tanto, una recolonización económica, que eliminara las tendencias

autárquicas de su crecimiento y subyugara el mismo a un nuevo y más eficiente

sistema de dominación colonial.

Bibliografías:

Legado de la revolución francesa :

https://www.bunam.unam.mx/mat_apoyo/MaestrosAlumnos/mApoyo/04/Unidad_3/

a09u3t05p06.html#:~:text=La%20revoluci%C3%B3n%20cre%C3%B3%20los

%20soportes,y%20la%20libertad%20de%20prensa.

Relación de la revolución francesa:

https://nuso.org/articulo/la-revolucion-francesa-y-la-independencia-de-america-

latina/

También podría gustarte

- Evaluación PP - FF - Parcial 2Documento1 páginaEvaluación PP - FF - Parcial 2steven yugsiAún no hay calificaciones

- Cronograma de Trabajo de La Asociación Los San JuanesDocumento1 páginaCronograma de Trabajo de La Asociación Los San Juanessteven yugsiAún no hay calificaciones

- Cuestionario de Biología # 2Documento5 páginasCuestionario de Biología # 2steven yugsiAún no hay calificaciones

- Autorizacione Padres de Familia Casa AbiertaDocumento1 páginaAutorizacione Padres de Familia Casa Abiertasteven yugsiAún no hay calificaciones

- Logo AsociaciónDocumento1 páginaLogo Asociaciónsteven yugsiAún no hay calificaciones

- El Delito Del Odio JAJAJADocumento2 páginasEl Delito Del Odio JAJAJAsteven yugsiAún no hay calificaciones

- Informe Del ExperimentoDocumento5 páginasInforme Del Experimentosteven yugsiAún no hay calificaciones

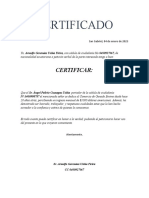

- Certificad de IngresosDocumento2 páginasCertificad de Ingresossteven yugsiAún no hay calificaciones

- ReflexiónDocumento1 páginaReflexiónsteven yugsiAún no hay calificaciones

- Entrega AsociaionDocumento4 páginasEntrega Asociaionsteven yugsiAún no hay calificaciones

- Damaris YugsiDocumento1 páginaDamaris Yugsisteven yugsiAún no hay calificaciones

- Mate - ProyectoDocumento3 páginasMate - Proyectosteven yugsiAún no hay calificaciones

- Ingenieria GeneticaDocumento3 páginasIngenieria Geneticasteven yugsiAún no hay calificaciones

- Causas Del Bajo Índice de Lectura en A La Población EcuatorianaDocumento2 páginasCausas Del Bajo Índice de Lectura en A La Población Ecuatorianasteven yugsiAún no hay calificaciones

- ProtestasDocumento2 páginasProtestassteven yugsiAún no hay calificaciones

- Año JubilarDocumento1 páginaAño Jubilarsteven yugsiAún no hay calificaciones

- Certifica DoDocumento1 páginaCertifica Dosteven yugsiAún no hay calificaciones

- TrabajoDocumento1 páginaTrabajosteven yugsiAún no hay calificaciones

- Medidas A TomarDocumento2 páginasMedidas A Tomarsteven yugsiAún no hay calificaciones

- Tipos de FalaciasDocumento8 páginasTipos de Falaciassteven yugsiAún no hay calificaciones

- Proyecto Steam..Documento8 páginasProyecto Steam..steven yugsi100% (1)

- Trabajo de ValoresDocumento2 páginasTrabajo de Valoressteven yugsiAún no hay calificaciones