Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-45

Cargado por

Rocio Zamora0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

11 vistas1 páginaTítulo original

Aquitania- Eva Garcia Saenz de Urturi-holaebook-45

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

11 vistas1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-45

Cargado por

Rocio ZamoraCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 1

—Rezaré cuatro paternóster por vos, no será pecado mayor si me curo.

¿No estará Dios

contento de no tener a su lado a una madre de seis retoños y de los tres que vienen?

—Pero, señora, ¿es que solo sabéis parir en racimos de tres?

Ella asintió.

Maldita. Pensé en los seis huérfanos, eran demasiados para que ningún gremio o señor se

encargara de ellos, y menos el siempre ocupado Teobaldo. Varias de esas criaturas aparecerían en

los bosques de los alrededores, abandonadas a la noche y devoradas por las alimañas. Solíamos

encontrar lo que quedaba de ellas cuando otros novicios y yo buscábamos troncos adecuados para

los techos de las obras de San Denís.

Me rendí, asumí otro pecado más y apoyé mi palma sobre la llaga.

—Que sean cinco —dije.

—¿Cinco?

—Cinco paternóster por mi blasfemia, y un avemaría —le escatimé. Y a continuación le

susurré al oído—: El rey te toca, Dios te cura.

Ella inspiró y cerró los ojos, como si absorbiera el calor de mi mano en su cuello. Yo también

noté algo. El olor a cebolla de sus palmas, la podredumbre que emanaba de los huecos de su

dentadura.

Su historia era sincera, siempre pude leer las mentiras en los rostros de los que me las

contaban. Me asustaba ver el alma de las personas de manera tan diáfana, pero Suger me

reconfortaba diciendo que Dios nos va armando por el camino con la panoplia adecuada.

No esperé a que la mujer abriera los ojos, me zafé de ella y me colé en el templo.

Algunos miembros de la escolta real me intentaron detener. Los comandaba el fiel Thierry de

Galerán, el eunuco templario que se encargaba de la seguridad de padre. Eran eficientes y leales,

a veces demasiado implacables, yo no soportaría tanta arma a mi alrededor todas las horas del

día. Les enseñé el anillo real de mi mano diestra. Inclinaron la testa y avancé hasta el primer

banco.

Padre me vio, me dirigió una mirada afectuosa y prosiguió con la ceremonia. La misa había

acabado ya y el obispo de París acompañaba a padre: su larga melena rubia, idéntica a la mía,

cubría la pequeña capa que daba nombre a nuestro linaje, desde que Hugo Capeto se había

acostumbrado a llevarla.

—Acércate, anciano —dijo el obispo al primero de la fila.

El viejo le ofreció el cuello. Padre, solemne, se inclinó con esfuerzo sobre él. Un sirviente le

secaba el sudor que corría desde la frente hasta la papada.

—El rey te toca, Dios te cura —pronunció con voz audible.

El obispo se volvió hacia el sacristán, quien portaba un cofre con los sous tournois. Le entregó

al enfermo las dos piezas de plata.

—Llévalas siempre encima —le ordenó.

La mayoría de los escrofulosos las agujereaban y las lucían con un cordel de cuero al cuello, a

modo de amuleto.

Padre se giró y se lavó las manos. El chambelán recogió el agua en un cubilete de madera.

—Bébela en ayunas durante nueve días. Al noveno sanarás. Así ha sido desde Roberto el

Piadoso, Dios ha elegido a la estirpe de los hijos de Hugo Capeto para sanar a su pueblo —recitó

el obispo.

El anciano agachó la cabeza, le temblaron las rodillas, miró a padre con veneración y

abandonó la fila para dejar paso al siguiente milagro. Todos lo amaban, padre era el primero de

También podría gustarte

- News 24102022Documento1 páginaNews 24102022Rocio ZamoraAún no hay calificaciones

- NMV 12 de 12Documento26 páginasNMV 12 de 12Rocio ZamoraAún no hay calificaciones

- FASE 3 - Tendencia de ConsumoDocumento13 páginasFASE 3 - Tendencia de ConsumoRocio ZamoraAún no hay calificaciones

- FASE 2 - Tendencia de ConsumoDocumento14 páginasFASE 2 - Tendencia de ConsumoRocio ZamoraAún no hay calificaciones

- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-43Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-43Rocio ZamoraAún no hay calificaciones

- Nuevas Tendencias en La Publicidad Del Siglo 21 Martinez Requero PDFDocumento150 páginasNuevas Tendencias en La Publicidad Del Siglo 21 Martinez Requero PDFbelenAún no hay calificaciones

- Control tiempo 40hDocumento13 páginasControl tiempo 40hRocio ZamoraAún no hay calificaciones

- BULA - Propuesta Práctica de Diseño de Señalética para La Facultad de La Facultad de Bellas ArtesDocumento31 páginasBULA - Propuesta Práctica de Diseño de Señalética para La Facultad de La Facultad de Bellas ArtesRocio ZamoraAún no hay calificaciones

- Abecedario: Teoría y CríticaDocumento13 páginasAbecedario: Teoría y CríticaRocio ZamoraAún no hay calificaciones

- 17 Abraham Moles y Joan Costa. Publicidad y Diseño.Documento11 páginas17 Abraham Moles y Joan Costa. Publicidad y Diseño.Noel Castillo100% (5)

- U2 Adj 03 ComposicionDocumento3 páginasU2 Adj 03 ComposicionRocio ZamoraAún no hay calificaciones

- La mano del futuro reyDocumento1 páginaLa mano del futuro reyRocio ZamoraAún no hay calificaciones

- Plantilla PresentaciónDocumento1 páginaPlantilla PresentaciónRocio ZamoraAún no hay calificaciones

- Lozano - Transexuales y CyborgsDocumento29 páginasLozano - Transexuales y CyborgsSoledad BarrenecheaAún no hay calificaciones

- pUBLICIDAD, COMO LA VEMOS PDFDocumento154 páginaspUBLICIDAD, COMO LA VEMOS PDFshelaloyda6943Aún no hay calificaciones

- Vázquez-Publicidad EmocionalDocumento40 páginasVázquez-Publicidad EmocionalFlp Vanina MartinsAún no hay calificaciones

- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-34Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-34Rocio ZamoraAún no hay calificaciones

- El legado real y la dagaDocumento1 páginaEl legado real y la dagaRocio ZamoraAún no hay calificaciones

- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-32Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-32Rocio ZamoraAún no hay calificaciones

- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-33Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-33Rocio ZamoraAún no hay calificaciones

- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-47Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-47Rocio Zamora0% (1)

- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-30Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-30Rocio ZamoraAún no hay calificaciones

- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-24Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-24Rocio ZamoraAún no hay calificaciones

- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-20Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-20Rocio ZamoraAún no hay calificaciones

- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-20Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-20Rocio ZamoraAún no hay calificaciones

- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-19Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-19Rocio ZamoraAún no hay calificaciones

- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-18Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-18Rocio ZamoraAún no hay calificaciones

- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-21Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-21Rocio ZamoraAún no hay calificaciones

- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-22Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-22Rocio ZamoraAún no hay calificaciones

- Modulo 6. Cuantificación de Las Religiones, EstadisticasDocumento9 páginasModulo 6. Cuantificación de Las Religiones, EstadisticasDavid OrozcoAún no hay calificaciones

- Nota Doctrinal Modelo de IglesiaDocumento8 páginasNota Doctrinal Modelo de IglesiaJesús IracheAún no hay calificaciones

- Ley de Moisés" o Simplemente "La Ley".: Escuela de Capacitación de ObrerosDocumento16 páginasLey de Moisés" o Simplemente "La Ley".: Escuela de Capacitación de ObrerosPablo M Gonzalez BarreraAún no hay calificaciones

- Luis Durand - Aprendiendo A BrujoDocumento13 páginasLuis Durand - Aprendiendo A BrujoAdrian BarahonaAún no hay calificaciones

- 42 Tres Cartas A Tres IglesiasDocumento74 páginas42 Tres Cartas A Tres IglesiasNixon TorresAún no hay calificaciones

- El sexto mandamientoDocumento4 páginasEl sexto mandamientoJose SulcaAún no hay calificaciones

- La BibliaDocumento23 páginasLa BibliaSofia CastroAún no hay calificaciones

- Cómo la Expiación de Cristo vence los efectos de la CaídaDocumento10 páginasCómo la Expiación de Cristo vence los efectos de la CaídaGiuliana Pacori quispeAún no hay calificaciones

- How Greek Science Passed To The Arabs PDFDocumento139 páginasHow Greek Science Passed To The Arabs PDFAllen RichardsonAún no hay calificaciones

- Apocalipsis, El Juicio de Dios - Versión Web (Páginas Individuales)Documento556 páginasApocalipsis, El Juicio de Dios - Versión Web (Páginas Individuales)Renzo Soncco CruzAún no hay calificaciones

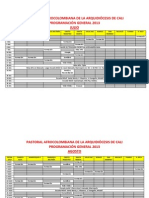

- Programacion A Partir Del Segundo SemestreDocumento6 páginasProgramacion A Partir Del Segundo SemestrepastoralafroAún no hay calificaciones

- Catalogo RBK 26 AgostoDocumento210 páginasCatalogo RBK 26 Agostojac280Aún no hay calificaciones

- DossierDocumento21 páginasDossierSandra Enriquez ReyesAún no hay calificaciones

- Sweeney Todd GuionDocumento39 páginasSweeney Todd GuionSheldon Cooper71% (7)

- Educación en la fe: Bautismo y Primera ComuniónDocumento13 páginasEducación en la fe: Bautismo y Primera ComuniónbrigitteAún no hay calificaciones

- Perfume A Tus PiesDocumento7 páginasPerfume A Tus Piesjuan quiaroAún no hay calificaciones

- Qué Es La Mente Renovada y Cómo Se ObtieneDocumento11 páginasQué Es La Mente Renovada y Cómo Se ObtienecpaseiteAún no hay calificaciones

- La Figura de Pedro de CórdobaDocumento6 páginasLa Figura de Pedro de CórdobaLuismi Vázquez RodríguezAún no hay calificaciones

- Diez Aspectos de La DiosaDocumento2 páginasDiez Aspectos de La DiosaDaniel CurbeloAún no hay calificaciones

- Gobierno - AristotelesDocumento6 páginasGobierno - AristotelesSamsung NoeAún no hay calificaciones

- La Humanidad de JesucristoDocumento8 páginasLa Humanidad de JesucristoJorge AltamiranoAún no hay calificaciones

- Poemas de Angelo PolizianoDocumento5 páginasPoemas de Angelo PolizianoOscar Isaza MontoyaAún no hay calificaciones

- Religion. II BimDocumento25 páginasReligion. II BimDanielito Diaz MontenegroAún no hay calificaciones

- São João Crisóstomo e A Providência.Documento355 páginasSão João Crisóstomo e A Providência.Andre SetteAún no hay calificaciones

- Comida y Cultura de Cada DepartamentoDocumento8 páginasComida y Cultura de Cada DepartamentoWillElyAún no hay calificaciones

- Escuela de La Interpretación BiblicaDocumento16 páginasEscuela de La Interpretación BiblicaGomezGilber67% (6)

- Leonardo Da VinciDocumento19 páginasLeonardo Da VinciGuadalupe Toledo FelicianoAún no hay calificaciones

- Anecdotas para El Programa RadialDocumento37 páginasAnecdotas para El Programa Radialjunior sosaAún no hay calificaciones

- 07 - Arte Musulman de Al-AndalusDocumento12 páginas07 - Arte Musulman de Al-Andaluslgherrero29Aún no hay calificaciones

- Elaltar-Exodo 27Documento12 páginasElaltar-Exodo 27Osvaldo OmarAún no hay calificaciones