Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

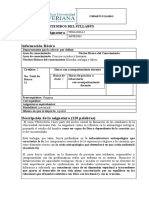

EL MARCO ANTROPOLÓGICO DE LA FE - Compressed PDF

EL MARCO ANTROPOLÓGICO DE LA FE - Compressed PDF

Cargado por

juan0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

9 vistas62 páginasTítulo original

EL MARCO ANTROPOLÓGICO DE LA FE.compressed.pdf

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

9 vistas62 páginasEL MARCO ANTROPOLÓGICO DE LA FE - Compressed PDF

EL MARCO ANTROPOLÓGICO DE LA FE - Compressed PDF

Cargado por

juanCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 62

I- LA INFRAESTRUCTURA ANTROPOLOGICA.

DE LAFE

Est6n proparados a responder

a todo el que les pida razén

de la esperanza que ustedes

tienen, pero héganlo con

humildad y respeto.1 Pe 3,15,

1. Por qué partir de una antropologta?

Al hablar de fe se piensa esponténeamente en Dios

y en el mundo trascendente de Dios. Pero este con-

tenido de la fe, dejé hace mucho tiempo de ser una

realidad incontrovertida y universalmente aceptada

como algo evidente. Por consiguiente, si la problematica

de la fe (y de la teologfa), no puede ser comunicada sino

humana y dialogalmente a los hombres, como de resto

toda experiencia, esta comunicacién debe partir del

mismo contexto en que se origina, vomo proceso de

experiencia de relacién personal.

‘Esto implica, como lo veremos luego mas en par-

ticular, tomar seriamente en cuenta los con-

dicionamientos histérico-culturales en que se mueven

nuestros interlocutores, dado que la comunicacién

auténtica se realiza como participacién en las experien-

cias que determinan la attitud fundamental ante la

vida, algunas de las cuales son constitutivas de nuestra”

fe. Conocer, pues, la posicién del interlocutor es con-

dicién indispensable para obtener una respuesta

positiva a los cuestionamientos que plantea la misma

fe. No puede haber didlogo en la fe entre quienes

parten de presupuestos distintos y emplean lenguajes

diferentes, sin siquiera haker tomado conciencia ce ello.

San Pablo fué plenameate conseiente del problema,

cuando dice: "Los judfos quieren ver sefiales milagrosas

y los griegos buscan sabidurfa, pero nosotros anun-

1

ciamos un Mesias crucificado. Esto les resulta ofensivo

(escandaloso= repulsivo), a los judfos ya los paganos les

parece una necedad, pero para los que Dios ha llamado,

sean judios 0 griegos, este Mesfas (Cristo), es el poder

y la sabidurfa de Dios, pues lo que en Dios puede

parecer una tonteria, es mucho mds sabio que toda

sabidurfa humana y lo que en Dios puede parecer

debilidad, es mas fuerte que toda fuerza humans....Y

estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa, sino

de Jesucristo y més estrictamente de Jesucristo

erucifieado... Y cuando les hablé y, les prediqué el

mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al

contrario los convencf por medio del Espiritu y el poder

de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder

de Dios y no de la sabidurfa de los hombres" (1 Cor

1,22-25; 2,2.4-5).

Los griegos buscan sabidurfa, es decir, la evidencia

que se espera de una visi6n filoséfica, de tipo racionalis-

ta (eccular), o de una demostracién propiamente tal; los

judios, por su parte, esperan la manifestacién incontro-

Yertible del poder divino, en el contexto de una concep-

cién mégico-sacral. Con esto Pablo nos indica las

posiciones fundamentales ante el mundo y ante la vida,

de los grupos representativos de la sociedad en que

vivié y nos hace var claremente su posicién, en cierta

forma, incompatible con el mensaje de la cruz, ya que

parten de una visién unilateral, inspirada en el anhelo

profundamente humano, de la racionalidad y de la

certeza existencial. Dentro de estos esquemas, los

hombres se proyectan sobre aspectos parciales de la

realidad, simplifiedndola, falsedndola. Esta posicién se

lama “idoologia" en el lenguaje moderno (1).

Lo importante para nosotros es saber si y cémo lo

que entendemos por el misterio de la cruz de Cristo da

experiencia hist6rica, existencial del amor fiel y

definitive de Dios que se bizo manifiesto en Cristo y

eficaz internamente por la azcién del Espiritu)), pone en

crisis las ideologias, ejerce una critica liberadora de las

relaciones de dependencia y opresién que rigen la

sociedad convencional y que en tiltimo término alienan

al hombre y le impiden caminar hacia su propia iden-

tidad, por medio de un auténtica relacién interpersonal

(existencial), fundamento de la fe.

Por este motivo, si pretendemos dar todo su alcance

‘a lo que llamamos fe, come conocimiento experiencial

de la persona, es preciso justificar razonablemente, su

estructura hist6rica, sus diversos contenidos y los

fundamentos objetivos de sus posibles proyecciones.

El punto de partida no puede ser sino antropoldgico,

dado que se trala de un proceso especfficamente

hhumano, sujeto a una serie de condicionamientos

culturales y cuyo objeto primario, que se presenta en la

base misma de todo conocimiento humano, es el hombre

mismo,

Por ello, una de las metas preferenciales de la

moderna investigacién consiste en desarrollar una

ciencia completa del hombre, que lo abarque desde sus

orfgenes hasta su destino final. Asf en el campo de las

1 Este concepto de ideologia se remonta a K. Marx y F.

Engels, aunque el inventor del término fué Antoine Destuit de

Tracy on 1796, en la 6poca de Ie ilustracién. E. Herms, Gottes-

Ichre und Ideologiebegriff, EvTh 38, 1978, 61-78. Un compor-

tamiento ideoldgico consiste en >resentar un interés particular

como interés general. Cfr. Johannes Heinrichs, Theorie welchor

Praxis? c6 Undialektische Diskrepanz von Theorie und Praais:

Ideologie, pgs. 60-87.

ciencias ‘humanas, van apareciendo la biologia

(genética, embriologia,etc), la sicologia, el derecho, la

sociologia, la filosofia y le teologia. De este modo, se

trata de seguir al hombre en todas las fases de su

desarrollo.

Del andlisis cientifico, fenomenolégico, surgirdn las

cuestiones concretas en qu2 se configuran las preguntas

del hombre sobre s{ mismo, como aspectos deter-

minados, a partir de los cuales, adquieren sentido los

interrogantes acerca de: el de dénde, hacia dénde, el

cémo, el por qué y el para qué de la existencia

humana. Todas estas preguntas habré que justificarlas

como implicadas en las experiencias fundamentales del

hombre y como necesarias para la comprensién de las

dimensiones ontolégicas, subyacentes a lo fenoménico.

La justificacién de nuestro punto de partida consiste

en que el hombre, por la estructura misma de su

iteligencia, no puede renunciar a comprenderse y por

ello, en una forma u otra, teorética o practicamente,

tendré que enfrentarse con la cuestién radical del por

qué y para qué de su existencia. De la respuesta que se

de a esta pregunta, dopende el sentido de la vida y la

escala de valores que han de regir légicamente todas

las actuaciones del hombre, privada y publicamente. De

esa respuesta depende fundamentalmente el valor del

hombre para el hombre

2. El hombre, el Gnico ser que pregunta

Como ya se hab{a indicado, una de las caracterfsticas

que distinguen al hombre de todos los seres que lo

rodean es la posibilidad y la necesidad de preguntar. Ni

siquicra el animal, que os capaz de percibir su entorno,

tiene la posibilidad de interrogarse: permanece vin-

culado al dato concreto de los fenémenos que lo con-

dicionan, sin poder distanciarse de ellos, ni cuestionarse

4

ante ellos.

Dice E. Coreth: "Preguntar por su propia esencia

s6lo el hombre puede hacerlo. Aqui es valida jus-

tamente la afirmacién de que ninguna otra cosa,

ningtin otro ser vivo del mando es capaz de hacerlo

‘Todos los demas seres tienen una existencia o presencia

inconsciente y por ende, ajena a cualquier problemati-

cidad, No pueden preguntarse por su propia esencia. El

interrogador en exclusiva es el hombre que cuestiona

todo y hasta a sf mismo por su propia esencia; con lo

cual trasciende la inmediatez de la realidad dada, en

busca de su fundamento" (2).

Este hecho explica la manera de encontrarse ol.

hombre en su mundo como creador de cultura y al

mismo tiempo, lo distingue del animal, que por estar

practicamente determinado por su medio, en virtud de

su instinto, permanece ligado a un espacio definido, que

no le es posible rebasar.

Dado que la pragunta del hombre por sf mismo, la

distingue de todo otro ser en el mundo, se impone el

inquirir ulteriormonte cudies son las condiciones de

posibilidad y necesidad de la pregunta, como un paso

necesario para determina: el fundamento de esta

diferencia.

Es claro que para que se justifique una pregunta, se

requiere desconocer 0 ignorar aquello que se pregunta.

‘Una pregunta acerca de lo que ya se sabe, es superflua.

Y sin embargo, sélo se puede preguntar cuando ya se

conoce de alguna manera, aquello que se pregunta; de

lo contrario, la pregunta serfa imposible pues careceria

de objeto y de sentido. Se presupone, pues, un precono-

cimiento de lo que se pregunta. Pero este conocimiento

2B. Coreth, Qué es el hombrs? Esquema de una Antropologia

filoséfiea. Introduccién. Herder, Barcelona, 1976, pg. 30.

5

previo es todavia indeterminado y en cierta forma,

vacfo. Es un saber consciente de sus I{mites pero que

sobrepasa lo inmediatamente dado, lo que ya se conocia

y anticipa de alguna manera, aquello por lo que se

pregunta. Este preconocimiento es el que suscita la

interrogacién y la hace posible.

‘Solamente porque el hombre sabe algo de sf mismo,

se comprende en ciertos aspectos, por eso.es posible y

comprensible que pueda freguntarse. No obstante, se

trata de un saber que no climina la pregunta, sino que

condiciona su posibilidad. La comprensién parcial de sf

mismo, hace que siga siendo para sf mismo un enigma,

un misterio. Esta dualidad condiciona el ser del hom-

bre.

El conocer y el limite ce ese conocer, el actuar y el

limite de la actuacién, el poseer y el Ifmite de esa

posesi6n y por ultimo, la suprema limitacién, que es el

limite de todo, la muerte, percibida como un tener que

morir, es lo que experimentamos dolorocamente como

restrictivo y oprimente, es decir, como algo que no

corresponde, més atin, que contrasta con la exigencia

més intima del hombre y por ello, abre el espacio a un

interrogante que se cierne siempre ante la conciencia

del hombre.

Justifica la pregunta el deseo de saber qué se oculta

més allé de los Ifmites de su saber, de su experiencia,

de su vida. La pregunta acerca de su identidad, de lo

que é1 es, significa ir més all de lo factual, de lo objeti-

vable. Esto es precisamente lo que constituye la con-

dicién de posibilidad del poder proguntar. Esta con-

dicién de posibilidad est’ dada en toda realizacion

humana, la cual queda siempre abierta a un futuro

incierto, como parte de un proceso indetenible, irrever-

sible, hacia un deber ser, ineludiblemente inconcluso.

Tos caminos de su vida no estén trazados de an-

temano: el hombre es, en cierto modo, lo que él va

6

haciendo de sf mismo. La existencia es la posibilidad

abierta de ser libre para pocer ser, en el sentido propio

de la palabra. Pero qué puece llegar aser el hombre, és

‘una posibilidad y un reto que caen todavia en el vacio

y ésto es precisamente lo que el hombre trata de

‘esclarecer en la busqueda de una respuesta a su

pregunta.

Dando un paso m4s en este proceso, el hombre

comprende que debe someter lo que sabe de s{ mismo

en forma espontdnea, inmediata, a una profunda

reflexién con el fin de precisar su contenido y lograr ex-

plicitarlo y a ser posible, expresarlo tematicamente,

como corresponde a la natural inclinacién del hombre,

que piensa haber dominado su objeto, cuando puede

remitirse a datos visibles, cirectamente comprobables.

De hecho, en la actualided existe un gran ntimero de

ciencias particulares de cardcter empfrico que se

proponen explicar exhaustivamente al hombre bajo el

aspectn fisien, hiolégico, sicolégico, sociol6gico, cultural,

religioso, ete.

Pero todas las ciencias particulares estan limitadas

en. su contenido y método y aunque pueden aportar

aspectos parciales de sumo interés para el conocimiento

del hombre, tropiezan cor. el problema de no poder

encontrar un principio unificante y ordenador de estos

elementos heterogéneos. Es claro, que la coordinacién

do una pluralidad de elementos aislados, supone como

condicién indispensable, la previa unidad del todo.

El llegar a esta unidad y totalidad precedente, capaz

de coordinar resultados parciales, supera el campo de

las posibilidades de una ciencia particular, dado que

cada ciencia estudia una parte de la realidad, perfecta-

mente delimitada y bajo un punto de vista, asf mismo,

perfectamente definido. Esto comunica precisién y

validez al procedimiento cientffico. Se circumscribe aun

determinado aspecto y deserrolla los métodos congruen-

7

tes, pero prescinde de otros aspectos y conexiones que

no pertenecen a su objeto especffico y que escapan a los

métodos que le son propios. Por esta razén, la ciencia

particular es esencialmente ebstracta; jams alcanza el

todo concreto, ninguna ciencia particular abarca al

hombre complete, ninguna es capaz de afirmar algo

sobre su esencia. Ni siquiera se propone esa cuestién

Ademés y esto es de importancia decisiva, como toda

ciencia particular es ciencia experimental (empfrico-

objetiva), no puede penetrar en lo que es propiamente

humano. La ciencia empfrica se ordena a un deter-

minado objeto. Cuando la investigacién cientffica se

aplica al hombre, mejor dicho, a un aspecto parcial de

él, lo convierte en objeto que se observa y analiza desde

fuera: lo cosifica. Pero las dimensiones que caracterizan

al hombre como tal, y que confleren un sentido total a

la existencia humana, no entran dentro del campo

visual de una ciencia empfrico-objetiva.

Precisamente cuando el hombre se pregunta nor sf

ismo en forma rad experimenta a s{ mismo, en

‘su_propia_subjetividad, como_Ia_condicién previa,

esencial de toda afirmacién objetiva, y so percibe como

mareo_trascendental de toda investigacién que lo

coloque ante s{ mismo como objeto.

Karl Rahner nos orienta en esta reflexién sobre el

hombre como sujeto: "Esta subjetividad trascendental

no es dada ella misma como objeto, sino que hay quo

concebirla como condicién de posibilidad antecedente a

toda fijacién objetiva de cualcuier ciencia y experiencia

empfrica y positiva. Asf se explica cémo puede pasar

desapercibida aunque acompafia de manera atematica

e implicita toda posible experiencia objetiva. Este

horizonte ilimitado, que hace posible la oxperiencia

como objeto, esta més allé del conjunto de elementos

analizables del mundo. Esto constituye precisamente su

subjetividad o su ser personal" (3).

"Ser persona significa la autoposesién de un sujeto

como tal en un consciente y libre ser referido al todo"

(@). Esta subjetividad espiritual del hombre no es

espfritu infinito porque permanece destinado a la

percepcién de la realidad objetiva sensible. Esta

roferencia trascendental a la totalidad del ser aparece

como condicién apriorfstica de toda realidad a posteriori

teniendo en cuenta que todo conocimiento finito comien-

za por la experiencia sensible.

En este estar condicionado a estos objetos percibe el

hombre Ia finitud del conocimiento unido al inter-

rogante ilimitado de una pregunta siempre abierta, que

cae en el vacfo. "Este estar puesto entre la finitud y la

ilimitacién es lo que constituye al hombre y le muestra

que en su ilimitada trascendencia y en su libertad se

experimenta como el que recibe un ser determinado e

histéricamente condicionado”.

Y precisamenta: "Dado que el hombre en sn con.

dicionamiento y limitacién esta sustrafdo a sf mismo,

ya que no puede constitufrse on fundamonto y meta de

su espiritualidad limitada, pero abierta al horizonte

ilfmite, se sigue que en su relaci6n cognitiva y libre con

el mundo, esté implicada ya su referencia trascendental

a su origen y destino titimo, aunque él no lo puede

objetivar adecuadamente. Si é| llama a eso "Dios", os

claro que no se refiere a ningtin objeto de la experiencia

categorial finita, ni a un ser delimitado o a un factor

detectable de’ una serie causal determinada

3K. Rahner, Curso fundamental sobre la fo. Introduecién al

concepto de cristianismo. Horder, Barcelona, 1979, pgs.35-53,

esp. 40.

4 Op cit. pg. 41

ciont{ficamente" (5).

3. La pregunta fundamental: Quién soy yo real-

mente?

Por eso "ser hombre", para quien entiende la pregun-

tay busca una adecuada respuesta, significa, segin la

expresién de Karl Heinz Weger: "No solamente vivir

Ja vida sino vivirla conscientemente, en el ejer-

cicio de la libertad y la responsabilidad; entender

Ja tendencia natural a la busqueda de sentido,

como un deber y una tarea que se traduce en

dirigir la capacidad de entrega y amor, exclusiva

del hombre, hacia un objetivo que la haga digna

de vivirse; significa la decisién de llegar a ser el

hombre que tengo capacidad de ser y que me he

propuesto ser’(6).

La biisqueda de una sespuesta a los interrogantes

del hombre hay que centrarla primordialmente en al

Ambito de la realidad accesible al conocimiento directo

del hombre, es decir, el mundo, la humanidad, la

historia. Si esta realidad intramundana apareciese

como autosuficiente, es decir, como portadora en sf

misma, de su fundamento ditimo, de un sentido total,

como el ambito de una posible realizacién integral del

hombre, una pregunta ulterior sobre una realidad

trascendente, carecerfa de fundamento y de sentido.

En otros términos, si en las preguntas que el hombre

se hace con el fin de descifrar la inedgnita de su origen

5 Op. cit. pg: 53

6 Karl Heinz Weger, Der Mensch vor dem Anspruch Gottes,

Glaubensbegriandung in einer agnostischen Welt, Verlag Styria,

‘Wien, 1981, pg29.

10

y ut destino final, no aparecen indicios que apunton

més alld del hombre, y de sus relaciones con el mundo

y la historia, la cuestién de la trascendencia, 0 sea de

una realidad mas all de lo espacio-temporal, estarfa

privada de significaci6n, ya a nivel de la misma pregun-

ta.

Pero hay evidentes razones que nos sacan de un

punto de partida inmediatista: tenemos la experienci:

de no haber venido al mundo ni por propia decisién, ni

por propia accién. Este hecho fundamenta una pregunta

obvia: por qué existo?. Si yo nosoy el fundamento de mi

existencia, quién me la ha dado y quién me mantiene

en ella? El acudir a una serie de fundamentos in-

mediatos (los propios padres), que a su vez carecen de

fundamento autosuficiente, remite necesariamente a un

fundamento que esta mas allé y fuera de la serie.

De la misma manera que se impone la cuestién del

origen, la inevitabilidad de la muerte, como un dejar de

existir, hace significativa y justifica la cuestién del

Ultimo sentido de la vida. Dado que el hombre es el

‘nico ser en el mundo capaz de preguntarse, indica que

el munds, no es intoligible, on dltima instancia, sino

como mundo del hombre y para el hombre y asf la

cuestién Gltima de por qué y para qué el mundo no

tendré sentido sino dentro de la cuestin ltima sobre

el por qué y el para qué del hombre.

Kant ya habfa formulado esta pregunta en forma

més orftica: "Que puedo saber, qué debo hacer, qué me

est permitido esperar?" (7). El hombre se encuentra

con una existencia que él mismo no ha escogido y

dotado de una libertad que le impone la tarea inelu-

dible de realizar él mismo sus propias posibilidades en

‘11. Kant, Kritik der reinen Vernunft. WW. III, Berlin, 190,

22-523; Logik, WW, IX, Berlin, 1923, 24.25,

u

ol ejercicio de esa libertad.

‘J. Alfaro hace una aclaracién muy pertinente: "La

cuestién del sentido de la vida implica dos aspectos: a)

si la vida es inteligible, es decir, si presenta indicios

que permiten comprender su por qué y para qué; b) si

Ja vida presenta un valor capaz de empefiar nuestra

libortad, Sentido de la vida quiere decir inteligibilidad

y valor inseparablemente unidos" (8). La vida tiene

sentido si su estructura ontolégica, presente en el acto

mismo de existir, implica una finalidad y abre deter-

iminadas posibilidades (valores) que puedan motivar la

libre decision personal; decisién que en todo caso,

involuera a otros, puesto que la vida humana exige la

dimensién comunitaria.

‘Ademés hay que tener en cuenta que la cuestién

acerca del sentido dltimo de Ja vida tiene cardcter

‘ascendental, puesto que es _condicién_previa_de

sibilidad de las cuestiones particulares y las supera

fA todas ellas. Estv significa que cl sentido total esta

implicito (es presupuesto ontol6gico) en todas las

acciones particulares del hombre en su mundo, lo

suponen y convergen hacia 61. Aunque el hombre no lo

sepa o no lo quiera, el sentido de su vida depende de su

conocimiento, de su decisin y de su accién, porque no

se trata de resolver un problema meramente objetivo,

sino de encontrar lo mas nondo y decisivo de su vida.

El hombre es un ser interpelado radicalmente por la

cuestién que 61 mismo es para sf y la respuesta no la

puede encontrar en s{ mismo, puesto que su existencia

no tiene su razén de ser en sf misma, no es autofun-

dante. De aqui se sigue que Ia cuestién del sentido

‘iltimo de Ia vida trasciende el campo de lo

8 J. Alfaro, De la cuestiér del hombre a la cuestién de Dios,

ed. Sigueme, Salamanca, 1988, pg-19.

12

empfricamente verificable y por eso supera la

competencia de las ciencias.

Precisamente al tratar de responder a esta cuestién,

surge la reflexién filos6fica que busca el fundamento

‘ltimo de todo lo real en el hombre y en el mundo y asf

se comprueba que al plantears2 seriamente la cuestién

acerca del hombre, ésta desemboca por sf misma en la

cuestién de la condicién tiltima de posibilidad de lo que

el hombre vive y experimenta en su relacién con el

mundo, con los otros, con la historia, a saber, en la

cuestién del fundamento iltimo trascendente, que

designamos con la palabra "Dios’. Esta palabra expre-

saré el contenido y la exigencia resultante del anélisis

de las dimensiones fundamentales de la existencia

humana, es decir, de una antropologia (9).

‘Dambién seré claro que la respuesta a esta cuestién

no podré ser evidente pues no es demostrable una

dimensién de la realidad que trasciende Io empfrico; es

solamente mostrable y vetificable en la experiencia en

que se percibe esa dimensién y se hace operativa, de

esta suerte el hombre conserva ante ella su libre

decision.

Esto mismo nos indica el camino que tenemos que

seguir en la bisqueda de una respuesta: el punto de

partida serd la experiencia existencial, es decir, la

experiencia que el hombre vive de si mismo en el acto

de existir, la precomprensién de la existencia, implicita

en la existencia misma, (una antropologia trascenden-

tal) lo cual abarca: la relacién del hombre con el mundo

9 Cfr. A. Ortiz Osés, Antropslogia hermenéutica, Madrid,

1973. As{ Dios aparece por primera vez en la perspectiva del

hombre como "aquel sin el cual nada es, como el origen y razén

de ser de todo cuanto existe", es decir, como un puro término sin

definicién posibl

13

Ger en el mundo), su relacién con los otros (dimensién

interpersonal y comunitaria), la trama de esas mismas

relaciones, tomadas en su conjunto organico, que

constituyen la historia y finalmente su relacién a la

muerte, como término singular de la historia que cada

uno vivo y de la que no se puede preseindir cuando se

trata del sentido Gltimo de la vida.

El método que debe seguirse es, pues, existencial:

en cuanto se parte de la experiencia vivida por el

hombre en el acto mismo de existir y de la precompren-

sion implicita en esta experiencia; es fenomenolégico

en cuanto que la descripcién del fenémeno deja que la

realidad se muestre y revele asf las implicaciones que

estén més alla de lo fenoménico: es decir, tiene que

preguntarse sobre las condiciones previas de posibilidad

de la experiencia vivida y sobre los presupuestos

ontolégicos necesarios para que la realidad pueda ser

tal como se muestra. El hombre no puede frenar

arbitrariamente su reflexion hasta no encontrar una

respuesta satisfactoria 0 comprobar que la cuestién

carece de significado. La caestién del sentido de la vida

es radical y total y por eso no puede omitirse la pregun-

ta sobre ei fundamento tiltimo.

El método es pues, trascendental en cuanto busca

los presupuestos ontolégicos necesarios para la com-

prensién de la experiencia manifestada en el fenémeno.

‘Trascendental significa que procede segyin la exigencias

del comprender humano ea su dinamismo de preguntar

y buscar siempre ultericrmente. Los que niegan la

significatividad de las cuestiones metaempfricas supo-

nen que més alld de lo empfrico, nada hay que com-

prender, con lo cual se contradicen, pues entran inevi-

tablemente més alld de lo empirico al emitir un juicio

sobre ello.

‘Sila reflexién sobre la oxperiencia de la que surge la

cuestién del hombre, conduce por sf misma, més all4

14

del hombre, del mundo y de Ja historia, porque en ellos

no_se puede encontrar una respuesta satisfactoria,

entonces serfa preciso plantearse ion de una

realidad trascendente.

ESTO SIGNIFICA QUE LA CUESTION DE DIOS NO PUEDE

SURGIR SINO EN CUANTO ESTA IMPLICITA EN LA CUESTION

DEL HOMBRE, es decir, en cuanto exigida y necesaria

para responder, hasta su tiltima instancia, ala cuestién

del hombre sobre s{ mismo. En otros términos, mien-

tras no sea posible comprender hasta el fondo lo que

implica ontolégicamente la existencia, es preciso

plantearse la cuestién del traszendente.

Y as{ concluye el citado J. Alfaro: "La cuestién de

Dios podré, pues, ser justificada solamente como el "por

qué" tiltimo exigido por la cuestién misma del hombre,

es decir, como condicién tltima de posibilidad e in-

teligibilidad de lo que el hombre vive en su relacién al

mundo, a los otros, a la historia, a la muerte...El

contonido mimo de la idea de Dios padré manifastarse

solamente a lo largo do la reflexién antropolégica,

impuesta por la necesidad de comprender el sentido de

la experiencia existencial total: seré un contenido

sugerido por la cuestién misma de] hombre (norma

hermenéutica para la justificacién de la idea y del

Ienguaje sobre Dios)".

"Mas atin, hay que decir que si el hombre no es-

tuviera constitutivamente abierto al trascendente (si

estuviera totalmente encerrado en su relacién

puramente inmanente al conjunto mundo-humanidad-

historia), no podria ni siquiera plantearse la cuestién de

Dios..Se podr4 decir, por cons.guiente, que como en el

fondo no es el hombre el que leva la cuestion del

sentido de su vida, sino el Ilzvado e interpelado por

ella, asf sera él levado e interzelado por la cuestién de

Dios. Propiamente hablando, no serfa el hombre el que

busea a Dios, sino Dios el que vendrfa al encuentro del

15

hombre" (10).

Karl Rahner, entre otros, orienta su reflexion

teolégiea en esta direccién: Considera al hombre como

"Espfritu en el mundo’, esto significa que fundamental-

mente en su proyeccién kacia la realidad fuera de sf

mismo, vuelve hacia s{ mismo. Pero ademds de ésto,

que el hombre esté referido a aquella trascendencia

(uperacién del dato inmediato de conciencia) que lo

constituye en un ser que pregunta, que ama, que tiene

conciencia y libertad y experimenta la culpa y la

responsabilidad, trascencencia que _ se convierte al

mismo tiempo, en el més profundo misterio que

confronta al hombre. Su nombre, como queda indicado

anteriormente, podrfa ser "Dios", pero no como objeto

sino como fundamento y razén de ser de toda realidad,

y ante todo de la realidad del hombre mismo.

Por otra parte, como ser que pregunta, el hombre se

hace oyente de una posible Palabra y por consiguiente

capaz de escuchar y comprender un lenguaje accesible

a él, en el Ambito de su historia, Esta Palabra no puede

ser algo extrafio y exterior a él, sino respuesta a sus

interrogantes © interpretacién de lo més intimo y

profundo de su existencia. Sin esta mediacién antropo-

légica, el hombre se ‘verfa en presencia de formulas

ininteligibles, de afirmaciones incomprensibles, de

expresiones mitolégicas, extrafas a su vida.

‘En consecuencia, segin Rahner, "El mensaje cris-

tiano es la interpelacién interpretativa de la realidad,

10 J. Alfaro, op. cit. pz26-27. Cfr. Michel Combis, Le

language sur Dieu peut-il avoir un sens?, Univ.de Toulousele

Mirail, 1975. Abraham Heschel, Dieu en quéte de homme.

Philosophie du judaisme, ed. du Seuil, Paris, 1955. Hans

Engelland, Die Wirklichkeit Gottes und die GewiGheit des

Glaubens, Die Frage nach Gott. Vandenhoeck & Ruprecht,

Gattingen, 1966.

16

que se da en el mismo oyente" (11). ¥ lo que Mama-

mos "gracia": "No es otra cosa que (la radicalizacién

del) el ser mismo del hombre, asumido fundamental e

integralmente y no un piso superior, afadido a una

construccién ya completa, llamada naturaleza humana"

(12).

‘De aqu{ se sigue que en todas las formulaciones que

se hacen en nombre de la fe, "el hombre debe pereibir

que lo que en ellas se afirma esta en conexién con la

comprensién que el hombre tiene de sf mismo, y al

ie tiempo pertenecen al campo de su experiencia"

13).

4. La respuesta a la pregunta acerca del hom-

bre

Dios y su revelacién, de acuerdo con la concep-

cién cristiana, es la respuesta a la pregunta: qué

es el hombre?

La teologia se hace antropologia, precisamente como

antropologia determinada teolégicamente y en este

sentido abarea todas las dimensiones del hombre, a

condicién de asumir temdticamente al hombre en su

profundidad total.

De aqui se sigue que la historia universal, como

historia del hombre y la historia de salvacién se iden-

tifiean, lo cual muestra la indisoluble unidad entre el

11 Karl Rahner, Schriften zur Theologie, Bd XII, Zirich,

1975, 403

12 Kaz] Rahner, LThK I, 626

13 K. Rakner, Schriften zur Theologie, Bd. VIII, 1976, 80

17

amor de Dios y el amor al préjimo. Con razén puede

concluir el citado Rahner que la antropologia general es

una cristologia deficiente y la cristologfa es una

antropologia que se trasciende a s{ misma, pero atin

asf, sigue siendo radicalmente una antropologia.

‘A esto hay que afiadir, que el dato a posteriori y su

exigencia, en la revelaciin hist6rica, realizada en

Jesucristo, es siempre para Rahner, lo natural y punto

de partida y de llogada que no puede ser anticipado por

nada (es decir, que no es deductible a priori). En esto

consiste su fundamental diferencia con Feuerbach. Pero

a partir de este dato indeductible, formula Rahner, en

forma retrospectiva, su planteamiento teolégico-trascen-

dental que es, al mismo tiempo, antropolégico (14).

La palabra Dios corresponde, pues, a una experien-

cia de la trascendentalidad del espfritu, que al mismo

tiempo que constituye al hombre como ser que se

interroga, lo orienta haci un horizonte global como

condicién del ser y del espfritu, ol cual no puede ser

finito, condicionado, objetivable ni limitado. Todo este

proceso, en su totalidad, es antropolégico (15).

Pero es prociso tener en cuenta que si hablamos de

fe en un contexto que siendo antropolégico, es también

filoséfico y teolégico, suponemos que la fe, como proceso

‘eminentemente personal, se oxtionde analégieamente a

todos esos campos del conccimiento, aunque conservan-

14 Heinrich Fries, Theologie als Anthropologie, en K. Rahner-

H. Fries, Theologie in Freiheitund Verantwortung Késel Verlag,

‘Manchen, 1981, pes.54-08.

15 Gerhard L. Moller, Der Auf-gang Gottes in anthropozen-

trischen BewuBtsein. Eine Alternative. Der Traszendenzbezug

des Menschen, en Alois Buch- Heinrich Fries, Die Fragen nach

Gott als Frage nach dem Menschen, Patmos Verlag, Disseldorf,

1981, pes.45-50.

18

do su especificidad en cada uno de ellos, es decir, que

podemos hablar de fe genérica (en el campo de las

relaciones humanas), de fe filoséfica y de fe teolégica.

5. El hombre un ser en el mundo: el espacio y el

tiempo

No existe un yo encerrado en sf mismo, un hombre

sin el mundo a su alrededor. El hombre como sujeto no

se da sin el mundo puesto que la conciencia de sf

mismo se genera mediante un est{mulo exterior.

Aristételes ya lo hab{a comprendido cuando dijo que "el

alma no piensa sin fantasma representacién, imagen"

(16) y Santo Tomés afirma que “nuestro espfritu

Ilega a la conciencia de sf mismo al eaptar otra cosa"

an.

La identidad del yo, el desrertar de la conciencia de

s{ mismo, se hace posible mediante algo exterior (no

idéntico a sf mismo), que podemos llamar materia y que

percibimos en dos formas diferentes: en la yux-

taposicién espacial y en la sucesién temporal. Ambas

dimensiones se concretan en el Ambito biolégico en

nuestro organismo y constituyon nuestro proceso vital

y en la dimensién colectiva, en la humanidad actual y

correlativamente, en la evolucién histérica de la

humanidad.

Pero como el hombre no es solamente un ser de la

naturaloza sino un ser cultural (es decir, que actéa

consciente y finalisticamente sobre la naturaleza y

viceversa), su espacio especifico es la comunidad o

16 Peri psyches III 7: 481 al 17.

" De verit. X 8, K. Rahner interprota esta conversién al

fantasma en su obra Espfritu en el mundo. 1939.

19

sociedad y su tiempo espectfico es la historia. Ambas

realidades se concretan en lo que lamamos

instituciones sociales y tradiciones histéricas.

6. El hombre ser comunitario (social = en rela-

cién): la experiencia, el lenguaje

Si examinamos mAs de cerca el proceso que funda

nuestro existir como hombres, encomtramos que se

inicia como relacién. Dada la estructura corporal del

hombre, el ejereicio de su actividad especifica requiere

la salida, a través de sus sentidos, hacia lo que no es é1

mismo (més exactamente, la interioridad del yo). De

hecho el hombre nace como capacidad de respuesta ya

que no puede preguntar, ni cuestionarse antes de haber

sido interrogado por otro; es decir, que la respuesta esté

condicionada a un estimulo previo recibido de fuera.

Pero eso otro con lo cual debe relacionarse el hombre

para llegar a la coneiencia de sf mismu, uv es

simplemente el mundo material, sino los otros hombres,

es decir, el mundo de lo personal. Ya no puede decirse:

"pienso, luego existo" sino "amo, luego tu existes";

amamos, luego existimos.

‘Una simple cosa no se puede amar, sino desear

(apetecer, ambicionar, ccdiciar), lo cual es también

propio de los animales. Ua hombre no se hace hombre

porque apetece o codicia algo, sino porque ama a

alguien, es decir, opta por un semejante en la confron-

tacién de dos libertades. Mediante el reconocimiento del

otro se Iega a ser uno mismo. En primer término yo

soy captado como persona en general, en lo cual todos

somos idénticos; por consiguiente el hombre vale para

el hombre por ser hombre, no por ser tal hombre (de tal

nacién, edad, religisn, tcl, lo cual es de gran importan-

20

cia (18).

Segiin esto, Ia vida a nivel humano, se inicia y

realiza como relaci6n con otro. Mediante la relacién

se verifica el proceso de concientizacién, inseparable de

la formacién del lenguaje. BI mundo comienzaa existir

para el hombre en la medida en que es lenguaje, es

decir, en la medida en que es significante, en que las

perconas, las cosas y el acontecer son portadores de

sentido y en consecuencia, despiertan en el hombres su

propio dinamismo consciente.

Desde el centro del lenguaje se desarrolla todo lo que

podemos denominar "nuestra experiencia del mundo" y

en especial, la experiencia hermenéutica o capacidad de

interpretacién. El que algo se haga lenguaje, depende

de la estructura ontolégica del hombre, de su constitu-

cién como proyecto dindmico capaz de desarrollar una

conciencia, eh busca de su propia identidad, objetivo

inseparable del proceso mediante el cual realiza su

eapacidad. Dice H. G. Gadamer. que "la constitucién

6ntica de lo comprendido es ser lenguaje" (19).

Por consiguiente, para el hcmbre, el mundo esta ahi

en una forma bajo la cual no existe para ningtin otro

ser viviente situado en él y esta existencia est consti-

tufda linguisticamente. Como veremos, el lenguaje

recibe de la palabra la propia determinacién.

‘La absoluta necesidad de este proceso se manifiesta

ademés en el hecho de que el hombre no esta deter-

minado instintivamente, ya que para el ejercicio de sus

inclinaciones naturales no posee la orientacién interna,

18 Hegel, Phanomenologie des Geistes: WW II, 145-150.

Grundlinien der Philosophie des Rachts # 158.27.

19 H. G. Gadamer, Verdad y Método, ed, Sigueme, Barcelona,

1975 pg. 567

21

inherente congénitamente a ella, como sucede con el

animal, sino que tiene qce aprender a usar y valorar

sus tendencias naturales, conformando mediante el

‘aprendizaje, que no es un entrenamiento, las correspon-

‘dientes estructuras cerebrales.

‘A diferencia del animal, nace incapaz de lograr por

sf mismo la propia supervivencia, necesita, siempre

ayudado por otro, construir paulatinamente su propio

medio vital, mediante un proceso de concientizaci6n que

le permite adaptarse al medio y tratar de modificarlo y

aun dominarlo.

‘A través de un largo proceso y ayudado por otros,

aprende el hombre a procurarse el alimento y a discenir

el tipo, la calidad y cantidad que le son convenientes;

de ahf que sea necesario no dejar al aleance del nifio,

medieinas y objetos que le puedan causar dafio por su

uso indiscriminado. El nifio tiene que aprender a

aplicar y manejar correctamente la inclinacién natural

ala propia conservacién. El hombre es sujeto de apren-

dizaje, no de entrenamiento y por ello hay que rodearlo

de cuidados y de una pecagogia que ni requiere ni son

titiles para el animal.

El hombre no posee en forma alguna, una naturaleza

"presocial" como el animal, el cual aun en un extremo

aislamiento puede conservar y desarrollar sus instintos.

Sin la sociedad el hombre no puede ser para el hombre

sino un monstruo, puesto que no se da ningtin estado

precultural, que pueda reaparecer por regresién (20).

En los nifios semiabandonados y descuidados por sus

padres, se muestra que hay una edad determinada para

aprender a caminar y a hablar. El citado Lucien Malson

esté de acuerdo con el siquiatra Paul Sivadon cuando

20 LMalson, Die wilden Kinder. Frankfurt 1972 pes.

68.35.99.88,

22

dice: "El aprender a hablar a su debido tiempo deter-

mina en el hombre toda su vida intelectual. Es decir,

que un nifio que nace normal puede degenerar prac:

ticamente en un idiota, cuando las condiciones de-su

ensefianza han sido dosfavorables...La personalidad se

desarrolla en la medida en que el medio ambiente

ofrece al nifio, a su debido tiempo, los aportes cul-

turales correspondientes a su edad" (21).

‘Ademés, a diferencia del animal, el Ambito de la

actividad del hombre se extiende més alld de toda

frontera conocida, porque en principio abarca la

totalidad de la realidad, a la cual tiene acceso en-una

forma u otra, correspondiente a los diversos grades y

diversas formas de conocer.

7. La experiencia

Este proceso que acabamos de esbozar, se puede

acaigar con un coneopta muy eamplaja y diffeil da

definir, pero que se considera hoy como fundamental en

una visién antropolégica de la revelacién y la fe, Se

trata del concepto de experiencia, puesto que es el

origen de la fe en todas sus dimensiones.

K. Lehmann afirma: "Es uno de los conceptos més

enigméticos de la filosofia...es un conocimiento que

brota de la recepeién inmediata de lo dado. La presen-

cia de lo experimentado se da asf mismo, constituye

21 Fra Salimbene relata en una crénica del 1250 que el

emperador Federico IT, que era may aficionado a los experimen-

tos cientificos, queria investigar el lenguaje original de la

humanidad. Algunce nifics debfan ser confiades a una nodriza

sordomuda, es decir, carente de todo lenguaje humano. Se queria

investigar de qué lenguaje innato se podrian servir esos nifios.

El ensayo fracasé, pues los nifios morfan. W.Wickler, Antworten

der Verhaltensforschung. Munchen, 1970, 189s.

23

una forma de suprema certeza e irresistible evidencia"

22). L. Richter conceptia que el problema de la ex-

periencia, "pertenece por s1-naturaleza a una de las

aporfas filoséficas insolubles" (23). ¥ H. G. Gadamer

afade: "Por paraddjico que suene, el concepto de

experiencia me parece uno de los menos aclarados”

@4).

En el lenguaje comin, el término experiencia sig-

nifica la habilidad adquirida, la familiaridad con

determinada actividad proceso, el dominio de ciertos

procedimientos que se derivan de la practica sin recurso

una ciencia teérica.

En este sentido aparece por vez primera en Aris-

tételes, también en un contexto epistemolégico. Lo que

interesa a Aristételes en la experiencia es inicamente

su aporte a la formacién de los conceptos. La experien-

cia primero es particular, pero luego se descubre a lo

largo de nuevas experiencias lo que es vélido para todo

lo que sea del mismo tipo (25). Sin embargo, cuando

se considera la experiencia s6lo por referencia a su

resultado, se deja de laco su verdadero sentido y

alcance. Constituye una etapa precientffica del conoci-

miento de lo particular.

Sin pretender dar un cefinicién de la experiencia,

sefialamos un rasgo carazterfstico, esencial en ella,

como punto de partida de una descripcién més por-

menorizada. Se da una experiencia cuando la persona

22K. Lehmann, art. Expeciencia en Sacramentum mundi,

THY, col. 72-76.

23 L, Richter, RGG Srd. ed II, 551.

24 H. G. Gadamer, op. cit. 421.

25 Aristételes, Metaphysicorum liber I, c.1, n. 4-7.

24

{el yo, el sujeto), esta en relacién con el mundo, eonsigo

mismo, con el absoluto trascendente-inmanente: Dios.

‘Segtin eso, entendemos por experiencia el acto por

el cual la persona capta su propia relacién,

inmediatamente, directamente, con anterioridad

a toda reflexién y analisis. Se trata de algo vivido,

realizado.

El estar en relacién puede asumir variadas formas

segiin los elementos que ostablecen la relacién y que

dan lugar a diversos tipos de experiencia, los cuales no

se excluyen necesariamente.

Es claro que el espfritu humano (como eapacidad de

autorreflexién) no lo percibimos coneretamente sino

como la fuerza vital que comunica su ser humano a un

organismo (cuerpo!) y por otra parte, siendo esencial a

la corporalidad humana el ser expresién del espiritu, se

sigue de ello que el proceso del conocimiento exige

necesariamente la interaccién unitaria del instrumento

corporal y de la capacidad espiritual. Todo cunucer

comporta ineludiblemente una estructura sensible y de

esta ley no se excluye ni el conocimiento de lo trascen-

dente, ni el del mismo Dios.

‘La moderna investigacién ha corregido la afirmacién

aristotélica de que nada hay en la inteligencia que no

haya pasado por los sentidos, al precisar que nada

realmente es percibido sino por un proceso intelectual,

mental. Nada hay en el sentido sino a través de la

inteligencia: es decir, que los sentidos nada perciben sin

que se de un proceso mental (espiritual), que hace

posible la percepeién sensible. En otras palabras, sélo

la iluminacién intelectual da valor cognitivo a los

sentidos y hace posible una experiencia. Percibitmos a

través de los sentidos, pero 20 propiamente con los

sentidos.

A este respecto, se suele dar un gran error que

consiste en la despersonalizacién de la experiencia al

25

reducirla a impresiones, sensaciones, sentimientos en

los que el sujeto es puramente pasivo o a una actividad

de tipo intelectual (conceptual) encerrada en s{ misma.

La experiencia sensible como el ver, el oft, el tocar,

no es simplemente inmedista; los datos percibidos por

cada sentido particular, considerados en sf mismos,

aisladamente, son el resultado de un proceso de abstra-

ecién, puesto que nosotros, por ej. no vemos solamente

colores, ni luz, entendidos como fenémenos fisicos; lo

que vernos son las cosas, los objetos, situaciones, en un

contexto més 0 menos amp.io; eso es lo que percibimos

inmeditamento; no el simple ver independientemente

del ofr, del sentir. Es preciso distinguir el fenémeno

fisico, que afecta directamente el sentido (sensibilidad)

y puede ser valorado cientificamente, de la percepcién

interna, experiencial del mismo.

‘Lo que estamos acostumbrados a distinguir como

ver, ofr, percibir es una totalidad inmediata, anterior a

toda distincién, separacion secundaria, lo cual ubre la

apertura global al mundo, incorporada a nuestra

pereepeién intelectual de conjunto. Lo inmediato es

simple, global, indiferenciado y afecta todo el hombre

en su actividad consciente.

8. El hombre un ser en y por la historia

a. Historia e historicidad

Hemos visto como el hombre realiza su ser de

hombre en el escenario del mundo, por medio de la

relacién y la experiencia personal. La accién que allf se

desarrolia es lo que conocemos con el nombre de

histor

El hombre es un ser hist6rico porque est sumergido

en un devenir temporal, en una sucesi6n y sim embargo

se mantiene por encima de ella. El es la vez objeto y

26

sujeto de la historia on su pequefia y en su amplia

dimensién; se comporta respecto a ella pasiva y ac-

tivamente. Como objeto depende del acontecer que no

puede manejar; como sujeto permanece inaccesible a la

necesidad de ese devenir. Su historicidad significa que

todo el pasado humano, ejerce un influjo, posee hoy una

importancia para él. "Lo que somos, 10 somos al mismo

tiempo histéricamente’, dice Hegel (26)

Cada individuo tiene su propia historia, resultado de

una herencia y de sus propios aportes, siempre en el

contexto de una comunidad humana, fruto del trabajo

de todas las pasadas generaciones y de la mutua

dependencia generada por la permanente intercomuni-

cacin necesaria para el desarrollo del hombre.

J. A. Méhler hace la siguiente reflexion: "El per-

manente trato y comunicacién con los extrafios es

inseparable de la formacién humana en general, de tal

manera que mientras més se amplfa esta comunidad y

mutua dependenciu, es decir, mientras més desaparece

el concepto de algo extrafio para nosotros, tanto més

progresa la humanidad...Estas manifestaciones qué otra

cosa nos estén indicando sino una maravillosa,

misteriosa y nunca suficientemente descifrable

asimilacién de cada hombre en la humanidad, de modo

que cada uno es més capez de comprenderse a sf

mismo, cuanto mds parece sumergirse en la totalidad,

de modo que el hombre solamente puede encontrarse de

nuevo solamente en la humanidad?" (27)

El hombre, es pues, un ser fundamentalmente

histérico y su autocomprensién estd condicionada por

su historicidad. Por historicidad se entiende, pues, el

26 G. W. F. Hegel, WW XVII28,

27 J.A. Mohler, Symbolik. Mainz-Wien, 2 ed. 1883, 321.

27

hecho do no poseer el ser estéticamente sino en un

proceso de ser hacia un deber-ser, impulsado inter-

namente por la tensién de fuerzas que determinan un

movimiento de intercambic y superacién, elementos

fundamentales de la evolucién creadora (28)

‘Una reflexién sobre este acontecer humano y sus

diversas posibilidades, la llam6 J.G. Herder: "Filosofia

de la historia". Sin embargo, el verdadero creador del

término es F. M. A. de Volta‘re, quien ya en 1764 habia

formulado la necesidad sentida por el piblico de que la

historia debfa ser escrita exclusivamente por fildsofos,

puesto que “la filosofia no pertenece a ninguna patria

ni a ninguna faccién" (29).

H. I. Marrou propone esta deseripeién de lo que se

entiende por historia: "La historia es el conocimiento

del pasado humano" (80). No confunde la historia con

la obra literaria que pretende referirlo. Entiende por

pasado humano el comportamiento susceptible | de

comprensidn directa, de captacién interior, acclones,

pensamientos, sentimientos y tambien todas las obras

del hombre, las creaciones materiales y espirituales de

sus sociedades y de sus civilizaciones, efectos a través

de los cuales podemos llegar hasta sus realizadores, En

una palabra, el pasado del hombre en cuanto hombre,

28 Joseph de Finance, Escai sur Yagir humaine, e. Il

Lihorizon du désir. Le dépascemsnt; Rome, 1962, pg. 125-130,

20 F. M. A. de Voltaire, Oeuvres complates, ed. Beuchot,

Paris, 1929-84, 41, 451. Essai - Avant propos, 15, 247: “Jamais

le publique n’a mieux senti qu’l n’appartient qu’aux philosophes

éerire Vhistoire” puesto "que le philosophe n'est daucune

patrie, d’aucune faction".

30 H. I. Marrou, El conocimiento historico. Ed. Labor,

Barcelona, 1968, pg.27.

28

en oposicién al pasado biolégico.

Lejos de hacerse contempordneo de su objeto, el his-

toriador lo aprehende y lo sitéa en perspectiva dentro

de las profundidades del pasado: lo conoce en cuanto

pasado. Pero este intervalo que nos separa del objeto

pasado no es un espacio vacfo: a través del tiempo, los

acontecimientos han ido teniendo consecuencias,

desplegando sus virtualidades y no podemos separar el

conocimiento de los mismos del de sus secuelas.

Segtin esto, la historia abarca la sucesiGn de las

modificaciones en las condiciones de la vida

humana (principalmente de orden relacional), en.

la medida en que son reconstruibles a través de

la interpretacién de testimonios.

A Ia historia pertenecen la trama de cambios o

modificaciones de la sociedad humana, pero no tomados

aisladamonte, sino en cuanto constituyen un contexto

que pueda ser analizado criticamente: La reflexién

filoséfiea sobre la historia invcetiga ol papel de la razén

en la historia, en busca del sentido y el fin de la misma.

En realidad no es la historia la que nos pertenece,

sino que nosotros pertenecemos a ella (81). En el

mismo sentido ha dicho W. Dilthey: "El mundo (la

naturaleza), no es lo que da sentido a la vida del

hombre, Estamos abiertos a la posibilidad de que el

sentido y la significacién se ociginen primeramente en

el hombre y en la historia" (32).

31 Hans Georg Gadamer, Verdad y Método, ed. Sigueme,

Barcelona, 1975, pg. 344.

82 W. Dilthey, Gesammelte Schriften VII, 291.

29

B. La Contingencia

Pero al mismo tiempo, el hombre experimenta su

mundo, su estar en él, y la forma conereta de estar en

é1, como algo CONTINGENTE. La contingencia.consiste

en no existir necesariamente, ni necesariamente asf, es

decir, en el poder existir 0 no existir 0 existir de esta o

de otra manera.

En la situacién concreta de existir lo contingente,

podemos distinguir dos fermas diferentes: Por una

parte, la del curso de lcs acontecimientos que se

suceden con regularidad, como los dias y las noches, los

meses y los afios y en general, lo que llamamos proceso

de la naturaleza y en los cuales est involucrado el

hombre. Por otra parte, dentro del marco de la

naturaleza, el conjunto d2 procesos que de alguna

manera pueden ser manejados por el hombre.

‘La experiencia de la agricultura le ensetié al hombre

que puede canalizar, bloqucar, fomontar y modificar de

muchas maneras el curso de la naturaleza. Puede

iluminar la noche, modificar el clima, luchar contra la

enfermedad y en general superar los Ifmites en que la

naturaleza parecia encerrerlo. A partir de la agricul-

tura, se extendié la voluntad y la aceién del hombre a

otros campos y aparecié la palabra cultura para desig-

nar la actividad transformante del hombre, que intro-

duce tales modificaciones como respuesta a sus necesi-

dades, deseos y aspiraciones. Esta capacidad del

hombre para transformar y utilizar la naturaleza ha

avanzado de tal manera que la gama de posibilidades

que se ha abiorto a su accién, ya son imprevisibles.

El hombre, pues, se ha experimentado a sf mismo

como un ser condicionado por ciertos procesos, que no

caen bajo su dominio, pero al mismo tiempo como aquel

que puede causar, modificar y promover situaciones que

influyen profundamente, decisivamente en su manera

30

de ser y estar en el mundo. Esta forma de experimen-

tarse incluye algo que es fundamental y especifico y es

la capacidad de la autorreflexién, es decir, de volver

sobre su propio acto y de valcrarlo. Esta capacidad es

la que lo constituye como ser (espiritual) hist6rico, libre

y responsable.

¢. La tradicién

El complejo movimiento de la historia coloca al

hombre ante un futuro, pero sumergido al mismo

tiempo, en un pasado que lo condiciona de miiltiples

maneras: el conjunto de elementos del pasado y que

ejercen un influjo sobre el hembre, podemos Iamarlo

LA TRADICION. Estar inmerso en la tradici6n significa

estar sometido a una serie de prejuicios que constituyen

su realidad histérica mucho m4s que sus juicios dado

que la autorreflexién Mega posteriormente y no es sino

parte de su vida (2)

Prejuicio no significa juicio falso sino el hecho de no

haber sido somotido a una valoracin que podria haber

sido positiva o negativa. La inteligencia previa, que en

muchos casos es inevitable, puede aceptarse provisio-

nalmente pero en el proceso ulterior debe someterse a

una aclaracién 0 comprobaciéa critica. Precisamente la

tarea de la raz6n critica consite en superar los prejui-

cios ilogitimos y en determinar y fundamentar la legiti-

midad de otros.

La tradicién posee una autoridad que se ha hecho

anénima y nuestro ser histérico y finito esté con-

dicionado en su accién por esa autoridad de lo transmi-

tido y no s6lo por lo que se acepta razonada y critica-

menie. La autoridad que pose la tradicién’ no debe

38 H.G. Gadamer, op. cit. pg. 344

31

aceptarse en un acto de sumisién, que suponga la

abdicacién de la raz6n, sino en un acto de conocimiento

y reconocimiento.

La autoridad, que en principio es un atributo de la

persona (pero se extiende también a ciertas deter-

minaciones de las personas consignadas en leyes y

preceptos), la adquiere ésta sobre la base de un

razonamiento por el cual se le reeonoce su competencia

en un determinado campo, como superior, educador,

especialista y en el supuesto de que dada su situacién,

posee elementos de juicio fuera de lo comén, Jo cual la

capacita para tomar decisiones acertadas y respon-

sables. Por consiguiente, le autoridad forma parte de

los prejuicios que deben ser sometidos a critica.

En la medida en que la autoridad usurpa el lugar

del propio juicio, se constituye de hecho en un prejuicio

y origen de prejuicios como acontece en la pretendida

‘obediencia ciega. La madurez no significa liberarse de

toda tradicién, pero of implica el que éota deba ser

asumida criticamente, de acuerdo con su validez, como

un momento de la historia y de la libertad. Tanto su

conservacién como su innovacién deben ser el resultado

de actos positivos de la razén, En 1 Tes 5,19 se dice:

"No extingais el Espfritu...examinadlo todo (sometedlo

a prueba) y quedaos con lo bueno’.

‘La comprensién es circular y consiste en la interpre-

tacién de una tradicién a la luz de la experiencia propia

del intérprete y de una anticipacién de sentido que se

determina desde la comunidad que lo une con la

tradicién. Todos estos elementos se compenetran y

estén en continuo proceso de formacién.

El sentido, por consiguiente, est determinado por el

horizonte histérico del intérprete y en consecuencia por

la comprensién de una tradicién que permanece activa

y se conjuga con las nuevas experiencias del hombre

4).

La distancia en el tiempo no es algo que tenga que

sor superado trasladdndose a mundos extrafios con los

cuales no tenemos vinculacién elguna. Nos desplazamos

con verdadera conciencia histérica cuando tratamos de

constituir ese gran horizonte que supone la posesién de

la propia situacién, la conciencia de alteridad y de

individualidad irreductible. Una conciencia ver-

daderamente histériea aporta siempre su propio pre-

sente y lo hace viéndose a sf misma como a lo his-

t6ricamente otro en su verdadera relaci6n.

Es preciso evitar la asimilacién precipitada del

pasado con los propios modelos de sentido. El.presente

‘estd en proceso constante de formacién en la medida en

que se sostiene la relacién activa entre la tradici6n y el

horizonte del intérprete, que a su vez puede formarse

al margen del pasado. Comprender es siempre el

Proceso de fusién de estos presuntos horizontes (35).

Esta distancia en el tiempo que supone la tensién

entre una tradici6n (texto) y un presente, hace posible

34 Sin embargo, hay que tener en cuenta otro factor que

influye decisivamente en la interpretaciOn de la tradicién, de la

propia experiencia y en las decisiones correspondientes y es la

ideologia. Asi lo expone Franz-Xaver Kaufmann: "all thinking

which is subjected to practical interests is necessarily ideological.

In order to attain truth it ia imperative to illuminate the

respective historical and social limitations of euch thinking by

the sociology of knowledge and to Isave the search for truth to

groups which are as free of political interests as possible,

‘namely, the "unbound intelligentsia’. Sociology of knowledge and

problem of authority, en Authority in the Church ed. by Piet F.

Fransen, Louven University Pross, 1983, pg.23. Cie. B. Welte,

Ideologie und Religion en F. Bockle ste. eds. Christlicher Glaube

in moderner Gesellschaft, vol. 21, Freiburg, 1980, pgs. 80-106.

86 H, G, Gadamer, op. cit. pg. 877.

33

resolver la cuestién critica de la hermenéutica; cuyo

objetivo consiste en distinguir los verdaderos projuicios

bajo los cuales comprendemos, de los falsos que produ-

cen una distorsién en el proceso de acercamiento a la

realidad.

El hacer patente un prejuicio implica poner en

suspenso su validez, lo cual sucede alli donde algo nos

interpela respecto a la tradicién. La suspensién de todo

juicio e igualmente de tode prejuicio asume la forma de

la "pregunta". La esencia de la pregunta consiste en

abrir y mantener abiertas diversas posibilidades. Este

proceso se realiza dentro del ambito de visin

delimitado por todos los condicionamientos histéricos a

que esta sujeta la conciencia pensante.

9. Diversas formas de la experiencia en la

historia

‘Hemos visto cémo la experiencia vs el acto por el

cual se toma conciencia (directa 0 refleja) de la propia

relacién con el munds, consigo mismo, con el Absoluto

trascendente, inmanente, como algo vivido

histéricamente, realizado, no solamente pensado. Es,

pues, un concepto pluridimensional.

Podemos distinguir, de acuerdo con nuestro

propésito, tres formas principales de la experiencia: a.

la empirica; b. la experimental; c. la experiencial o

existencial, que es complexiva (36).

a. La primera forma o tipo de experiencia podemos

denominarla ‘empfrica’ y abarca las percepciones

inmediatas, precriticas, ro sometidas atin a reflexién,

‘36 J. Monod, El azar y la necesidad. Ensayo sobre la filosofia

natural de la teologfa moderna, Trad. F. Ferrer, Lerin, Bar-

celona, 1971, pgs. 1648s. 179s.

34

que componen la vida cotidiana en nuestro contacto

directo con el mundo que nos rodea.

Esta forma es el punto de partida de todo conoci-

miento, pero es superficial y puede ser muy inexacto.

Podrfa decirse que contiene mds bien los elementos de

la experiencia més que una verdadera experiencia. A

ella pertenecen las percepciones sensibles inmediatas:

vemos salir el sol, percibimos los colores, apreciamos

distancias, tamatios, etc. El peligro reside en la segu-

ridad que despierta y que tiende a hacer aparecer como

innecesario 0 injustificado todo analisis ulterior,

La ciencia moderna ha puesto de relieve. que la

realidad esté constitufda por estructuras inteligibles y

por ello se conoce més exactamente con el pensamiento

que con la percepcién sensible. Es preciso, pues,

someter a critica toda percepcién sensible inmediata,

como todo conocimiento de sentido comin, que es

todavia indiferenciado.

b. Una segunda forma podemos Ilamarla "experimen.

tal" porque se realiza reflexivamente y con un fin

determinado dentro de cendiciones previamente

establecidas. Constituye el instrumento propio del

cientifico moderno que acopia elementos para la

estructuracién de las ciencias de la naturaleza.

Comprende el estudio metédico y sistemético de los

datos aportados por la experiencia empirica. Tambien

se puede experimentar con las personas pero entonces

se trata de captar lo que en ellas es determinable, lo

que no depende de su libertad

Las ciencias humanas tratan al hombre como un

objeto que puede descomponerse en sus partes y puede

llegar a forjarse la ilusién de que ya nada queda en él

que no caiga bajo su dominio. L. Kolakoski hace la

interesante observacién de que el modo de tratar la

ciencia su objeto es una verdadera necrofilia pues lo

dispone como un muerto para una autopsia. De este

35

modo cree haberlo dominado (37). Sin embargo, lo

que es especificamente humans, lo personal, no puede

objetivarse, no puede reducirse a un dato directamente

controlable, demostrable, como veremos mas adelante.

c: La tercera forma de la experiencia que podemos

lamar "existencial" (experiencial o complexiva), incor-

pora la totalidad de la oxperiencia humana, pues

abarca todos los niveles de la existencia y del horizonte

del ser que pueden ser captados de alguna manera y

valorados por el hombre. A él pertenecen las experien-

cias basicas humanas como la de alegria, tristeza,

soledad, responsabilidad, fidelidad, frustracion, odio,

amor (38).

Lo especifico de este tipo de experiencia es la unién

entre una apropiacién espiritual y la apertura a una

nueva experiencia dentro de un proceso siempre abierto

en el cual se acepta la libertad del otro. Supone el paso

del_dato _empirico al valor (sentido) espect ficamente

hhumano, mediante el eso de interpretacién-com-

prensién (39)

10, Elementos esenciales de la experiencia

existencial.

‘Los elementos que vamos a mencionar se verifican

37 L. Kolakoski, Die Gegenwartigkeit des Mythos, Minchen,

1973, pe. 95.

38 W. Beinert, Die Erfahrbarkeit der Glaubenswirklichkeit,

en Mysterium der Gnade, Fes:schrf. fir J. Auer, pgs. 134-145.

89 Jean-Paul Resweber, qu’est-ce quinterpréter? Essai sur

les fondementa de Vherméneutique. Ed.du Cerf, 1988. Paul

Ricoeur. Le conflit des interprétations. Essai d'herméneutique.

Ed. du Seuil, Paris, 1969.

36

primordialmente en la tercera forma de la experiencia,

que podemos considerar como el punto culminante del

proceso de humanizacién y sefiala la forma de actuar

el hombre en el nivel especificamente humano.

a} La experiencia se origina cuando se capta simul-

taneamente la relacién personal del sujeto que conoce

con el objeto conocido. Por ello la experiencia en el

sentido complexivo, existencial, no quiere decir sola-

mente percepcién objetiva sino toma de conciencia de

la relacién previa del sujeto con el objeto conocido, es

reflejo de una situacién en la que el hombre se en-

cuentra implicado. Supone la participacién real del

sujeto (no meramente material) en ol acontecimiento, lo

cual implica la toma de conciencia de la alteridad del

objeto conocido (experimentado). Hay otro conmigo

(40). Por consiguiente, no basta la participacién

material: la toma de conciencia es un elemento decisivo

La concienciacién va siempre acompafiada de una

interpretacion que consiste en un descifrar compren-

sivamente lo que se percibié reflejamente.

Hegel lo expresa asf: "El principio de la experiencia

contiene una determinacién sumamente importante y

es que para aceptar y estar seguro de un contenido él

hombre tiene que estar presente en ello, mas precisa-

mente, que él encuentre ese contenido unido a la

certeza de si mismo". En la Fenomenologia del Espiritu

Hegel ha mostrado cémo haze sus experiencias la

conciencia que quiere adquirir certeza de sf misma.

Para la conciencia su objeto es el en sf, pero lo que es

el en sf sélo puede ser sabido tal como se representa

para la conciencia que experimenta. De este modo la

conciencia es el en sf para nosotros. El dolor es real en.

40 J. P. Jossua, Experiencia cristiana y comunicacién de la

fe. Cone. 85, 1975, pes.239-251, esp. 244.

37

quien lo sufre, la alegria en el que esté alegre (41).

b. Como segundo momento de la experiencia se

requiere el éncuentro irmediato con’ el ‘objeto”del

conocimiento: La experienda es, pues, un conocimiento

que no se realiza por medio de la representaci6n- idea,

concepto-, el recuerdo, la simple informacién, la

reflexién, la imagen o el s{mbolo, ni a modo de

conclusién légica 0 mediante el proceso de abstraceién.

Desde este punto de vista, con Max Miller, podemos

describir la experiencia como "presencia o

manifestacién inmediata de algo que se revela (o mani-

fiesta) a sf mismo como dor. de sf mismo, de alguién que

esta presente y que en virtud de su presencia, él

mismo se da a conocer. Esto es propio del acontecer en

que se realiza la verdad". Méds _brevemente:

“Experiencia es presencia inmediata y directa de

aquello que se muestra a sf mismo" en el sujeto que

experimenta, en contrapcsicién a todo conocimiento

mediado 0 indirecto (42). Conocimiento del objeto en

el sujeto.

Como ya se dijo, lo que estamos acostumbrados a

distinguir como ver, ofr, percibir sensiblemente

constituye una totalidad global inmediata y anterior a

toda separaci6n o distincién secundaria. Este ver, ofr,

etc. implica una apertura global al mundo, incorporada

una actividad consciente (directa 0 refleja) que abarca

y afecta a todo el hombre. "Lo experimentado tiene

caracter complexivo y afecta inmediatamente al hombre

41 G.W.Fr Hegel, Pheenomenclogio, es. Hofmeister,

Einleitung 73.

42 Max Miller, Exfahrung und Geschichte, Freiburg-

Manchen, 1971. pgs 223-296.

38

total (43).

No se pucde confundir una vivencia con una

experiencia. La vivencia se refiere propiamente al

aspecto subjetivo mientras las experiencia esté

profunda e indisolublemente incorporada al objeto

pereibido.

¢>Como tercer rasgo distintivo de la experiencia hay

que destacar su "historicidad': esto significa, en primer

término, que la experioncia no puede aislarse,

prescindir del influjo del contexto social concreto en que

vive el hombre; éste siempre se mueve en el dmbito de

su influencia, la cual se hace claramente perceptible en

el lenguaje, como veremos més adelante.

Historicidad de la experiencia significa ademas que

en su sentido bumano total ésta no puede realizarse de

acuerdo con leyes fijas 0 con la seguridad de obtener

determinados efectos; ni siquiera puede repetirse a

voluntad como un experimento cientifico que puede ser

ejecutado por cualquiera. La experioncia coté ligada al

momento conyuntural, oportuno, que puede ser tinico y

por consiguiente, irrepetible

A la historicidad de la experiencia corresponde

también esencialmente su apertura fundamental, dado

que la historia nunca permarece igual a si misma, lo

cual trae consigo la toma de conciencia de’ su

imperfeccién, de sus vacios y limites y su ineludible

dependencia, de su relacién constitutiva con la

experiencia del otro. Precisamente la conciencia de la

propia imperfeccién diferencia lo afirmado

ideolégicamente de lo realmente experimentado, La

experiencia le ensefia al hombre que no es duefo

absoluto de su tiempo, de su futuro y lo pone en

presencia de los condicionamientos ineludibles a que

43 Max Miller, op. cit. pge-17-18

39

estan sujetos todos sus planes y proyectos. En esto

consiste la experiencia de la propia historicidad,

(correspondiente a la historicidad de la experiencia).

d. La experiencia presenta un cuarto rasgo,

dependiente de su historicidad (apertura) y que consiste

en el cambio que se produce en el hombre, el cual a

partir de su experiencia, contempla el mundo y vive de

diferente manera en é1. Este cambio en la forma de

estar en el mundo presenta un rasgo de negatividad con

referencia al anterior: él no es como antes; pero al

mismo tiempo aporta algo positivo: ha sucedido algo

nuevo y de manera inesperada (44).

El hombre se remite m4s’ allé de su propia

experiencia, esto significa que la experiencia remite a

una dimensién de distancia entre lo que se hace y lo

que se puede obtener. "Esta dimensién, dice D.Mieth,

que no existe sin la experiencia (praxis) porque nace de

su caracter referencial, que es mds de lo que la

experiencia (praxis) puede aleanzar y disponer y que sin

Ja experiencia (praxis) se convierte en pragmatismo,

constituye lo que llamamos "metapraxis" (45).

En este sentidolas experiencias bésicas tienen

cardcter metapréxico, sin que por ello se conviertan en

teorfa. Por ejemplo, la experiencia (praxis) del amor

entre dos personas remite, en la medida en que se logre

adecuadamente, a unas fosibilidades que estén mas

44H. M. Baumgartner, Kontinuitét und Geschichte. Zur

Kritik und Metakritik der historischen Vernunft, Frankfurt,

1972.

45 D. Mieth, Hacia una definicién de la experiencia. Cone.

183, 1978, pg..366.

40

alld de su alcance en el momento en que se dan (46).

e.Las experiencias viven en la medida en que no

estén cerradas sino que permanecen en movimiento de

apertura y esperanza. Bloquear una experiencia’ es

jhacerla perder su fuerza bdsica y configuradora

(creativa) sometiéndola a tabties y convencionalismos,

normas y dogmas inmutables que terminan por

ahogarlas y hacerlas desaparecer finalmente.

‘La estricta fijacién ritual (a través de una serie de

rébrieas), de la celebraciéa sacramental, se ha

convertido desafortunadamente, en una amenaza real

y permanente, do la pérdida de la experiencia de fe,

esencial a todo sacramento. Insensiblemente se corre el

riesgo de sustituir la experisncia de fe, por un rito

cuidadosamente realizado y que va adquiriendo una

eficacia magica en la conciencia de quienes lo practican

en el contexto de condicionamientos culturales y

sociales.

TE] intento miomo de asegurarse los resultados de

anteriores experiencias contribuye a privarlas de su

propio dinamismo. "Quien considere el amor, la

confianza, la esperanza, la fe como algo que se posee,

arriesga a perder esa posesién. La experiencia como

forma de sabiduria nunca se agota" (47). "Toda

experiencia que merece tal ncmbre, esta cruzada por la

expectativa y el riesgo" (48).

£, Un quinto elemento constitutivo de la experiencia

es el lenguaje. Tiene sus rafces en la estructura

existencial del estar en el mundo, del hacerse presente

46 AS. Kessler, A. Schoepf, Ca. Wild. Erfahrung. Handbuch

philosophischer Grundbegriffe, II, Késel Verlag, Manchen, 1972,

pes. 979-386, esp. 366.

47D. Micth, op. cit. pgs. 366-367.

48 H. G, Gadamer, op. cit. pgs.432.

41

También podría gustarte

- El Pais de Los MentirososDocumento2 páginasEl Pais de Los Mentirososjuan0% (1)

- Como Pensar Sobre El Cerebro EcharteDocumento5 páginasComo Pensar Sobre El Cerebro EchartejuanAún no hay calificaciones

- El Desprecio Hacia El Cuerpo en La Mentalidad Cristiana Del MedioevoDocumento5 páginasEl Desprecio Hacia El Cuerpo en La Mentalidad Cristiana Del MedioevojuanAún no hay calificaciones

- Declinaciones en GriegoDocumento8 páginasDeclinaciones en GriegojuanAún no hay calificaciones

- Syllabus Institucional Teologia I 2019-RevDocumento7 páginasSyllabus Institucional Teologia I 2019-RevjuanAún no hay calificaciones

- Analisis La Docta IgnoranciaDocumento1 páginaAnalisis La Docta IgnoranciajuanAún no hay calificaciones

- Taller 6 Análisis y Evaluación EstadísticosDocumento2 páginasTaller 6 Análisis y Evaluación EstadísticosjuanAún no hay calificaciones