Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Otro Texto Barojiano PDF

Otro Texto Barojiano PDF

Cargado por

Nazaret RomeroTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Otro Texto Barojiano PDF

Otro Texto Barojiano PDF

Cargado por

Nazaret RomeroCopyright:

Formatos disponibles

—Ir a un sentido de justicia universal —prosiguió Iturrioz— es perderse; adaptando el

principio de Fritz Müller de que la embriología de un animal reproduce su genealogía, o como dice

Haeckel, que la ontogenia es una recapitulación de la filogenia, se puede decir que la psicología

humana no es más que una síntesis de la psicología animal. Así se encuentran en el hombre todas las

formas de la explotación y de la lucha: la del microbio, la del insecto, la de la fiera... ¡Ese usurero

que tú me has descrito, el tío Miserias!, ¡qué de avatares no tiene en la zoología! Ahí están los

acinétidos chupadores que absorben la substancia protoplasmática de otros infusorios; ahí están

todas las especies de aspergilos que viven sobre las substancias en descomposición. Estas

antipatías de gente maleante, ¿no están admirablemente representadas en ese antagonismo

irreductible del bacilo del pus azul con la bacteridia carbuncosa?

—Sí, es posible —murmuró Andrés.

—Y entre los insectos, ¡qué de tíos Miserias!, ¡qué de Victorios!, ¡qué de Manolos los

Chafandines, no hay! Ahí tienes el “ichneumon”, que mete sus huevos en una lombriz y la inyecta

una substancia que obra como el cloroformo; el “sphex”, que coge las arañas pequeñas, las

agarrota, las sujeta y envuelve en la tela y las echa vivas en las celdas de sus larvas para que las

vayan devorando; ahí están las avispas, que hacen lo mismo arrojando al “spoliarium” que sirve de

despensa para sus crías, los pequeños insectos paralizados por un lancetazo que les dan con el

aguijón en los ganglios motores; ahí está el “estafilino” que se lanza a traición sobre otro individuo

de su especie, le sujeta, le hiere y le absorbe los jugos; ahí está el “meloe”, que penetra

subrepticiamente en los panales de las abejas, se introduce en el alvéolo en donde la reina pone su

larva, se atraca de miel y luego se come a la larva; ahí está...

—Sí, sí, no siga usted más; la vida es una cacería horrible.

—La naturaleza es lo que tiene; cuando trata de reventar a uno, lo revienta a conciencia. La

justicia es una ilusión humana.

Pío Baroja: El árbol de la ciencia (1911).

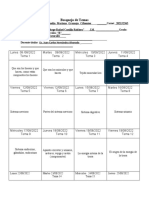

1. Establezca la organización de ideas.

2. Enuncie el tema y elabore un resumen.

3. Redacte un comentario crítico.

1. Según la organización de sus ideas, el texto podría dividirse en tres partes:

La primera se extendería desde el comienzo hasta la línea cuarta. En ella, se expone

brevemente la tesis o idea principal (la justicia universal es imposible) apoyada en dos argumentos

de autoridad.

La segunda abarcaría desde la línea cuarta hasta la decimonovena. En esta parte se aportan

ejemplos que refuerzan la tesis (la vida animal es una constante lucha ajena a la justicia).

La tercera ocupa desde la línea vigésima hasta el final. Estas tres líneas repiten la tesis de

que la naturaleza es cruel y, en cierto modo, injusta.

La estructura textual de este fragmento es encuadrada, ya que la tesis o idea principal

aparece al comienzo del texto y se repite al final del mismo.

2. El tema del fragmento es la ausencia de justicia en el proceso natural de lucha por la

supervivencia.

Iturrioz dialoga con Andrés acerca del gran parecido entre la psicología de los animales y

de los humanos en cuanto a la tendencia a luchar por la vida propia a costa de la de los demás. En

su argumentación cita numerosísimos ejemplos de animales que se aprovechan de otros para

desarrollarse (al igual que personas del entorno de Andrés explotan a sus semejantes con el mismo

propósito). Finalmente, el sobrino confirma la opinión del tío sobre la falta de justicia y la crueldad

de la naturaleza.

3. Nos encontramos ante un texto novelístico del escritor Pío Baroja, autor de la

Generación del 98, en el que se reúnen las características de este movimiento literario en cuanto a

la preocupación y la denuncia de los problemas de España, el pesimismo filosófico ante la situación

histórica y la sencillez de estilo. “El árbol de la ciencia” es su libro más logrado y forma parte de

“La raza”, una de sus muchas trilogías. En esta novela, el joven médico Andrés Hurtado busca un

sentido a la vida dentro de una España socialmente caótica e intelectualmente pobre. Su pasión por

la ciencia y la filosofía le llevarán a buscar ratos de conversación en casa de su tío Iturrioz,

también médico y filósofo aficionado.

El fragmento que nos ocupa recoge uno de los diálogos en los que Iturrioz pretende

convencer a Andrés sobre el carácter naturalmente “injusto” del ser humano. Mediante

argumentos de biología y zoología (sobre todo, ejemplos de microorganismos e insectos), los

personajes llegan a la conclusión de que la vida es una lucha cruel por la supervivencia individual.

Esta opinión (que podría ser la del propio Baroja) sería el fundamento biológico de actitudes

antisociales de egoísmo y abuso como las que muestran algunos personajes del libro (por ejemplo,

el Chafardín y el tío Miserias, citado en el texto).

Analizando la época histórica que vivió el autor, no es difícil caer en el pesimismo de

considerar la vida como “una cacería cruel”. No olvidemos que la situación político-social de finales

del S.XIX era poco propicia a la igualdad y solidaridad humanas. El excesivo poder de la iglesia y el

ejército y la falta de democracia, llevaban a situaciones de injusticia basada en la desigualdad

social entre ricos y pobres. Aparte de a los acontecimientos históricos (la pérdida de las últimas

colonias españolas y el consiguiente desmoronamiento del “Imperio español”), Baroja achaca los

males citados a una causa ideológico-moral: la mentalidad semita del pueblo español. Para él,

nuestra cultura “arrastraba” una tradición bíblica de miedo a la autoridad divina y al castigo, la

cual no era sino una herramienta de sometimiento legal diseñada desde el poder. Dicha mentalidad

llevaba aparejada actitudes como la superioridad del hombre sobre la mujer y la resignación

cristiana ante los abusos de los demás, entre otras.

Después de este análisis, mi opinión sólo coincide parcialmente con la del autor (puesta en

boca de sus personajes) sobre que la vida sea una cruel y egoísta lucha por la supervivencia. Ha

pasado casi un siglo desde aquella afirmación y, afortunadamente algo ha cambiado en España (en

lo político y social, respecto a sí misma y respecto a Europa). Hemos dado el salto de la dictadura a

la democracia y hemos superado el aislamiento en el que se encontraba el país. La miseria y el

hambre se han reducido, la solidaridad ha aumentado…

Pero, ¿y la mentalidad? ¿Seguimos bajo el yugo del “egoísmo semita” que nos tienta a

aprovecharnos de los demás mediante la manipulación y el engaño? Mirémonos a nosotros mismos,

miremos a nuestro entorno, sigamos viviendo y pensando en ello, eso sí, sin amargarnos, sin perder

el optimismo y la esperanza en la instituciones democráticas (sus escuelas, hospitales, servicios

sociales, etc.) que tanto trabajo nos ha costado conseguir.

También podría gustarte

- Zapper Desparasitador Electrónico 2019Documento2 páginasZapper Desparasitador Electrónico 2019curubitoAún no hay calificaciones

- Sulfuro Hidrogeno PDFDocumento11 páginasSulfuro Hidrogeno PDFJavier Alejandro QuingaAún no hay calificaciones

- Teoria de OparinDocumento5 páginasTeoria de OparinGuerrero JuliethAún no hay calificaciones

- Fonema RRDocumento8 páginasFonema RRAlvaro Martinez Torres100% (1)

- Keynes (1997) - Las Posibilidades Económicas de Nuestros NietosDocumento10 páginasKeynes (1997) - Las Posibilidades Económicas de Nuestros NietosMatías RíosAún no hay calificaciones

- Evaluación Del Desarrollo Motor Aims 2020 PDFDocumento59 páginasEvaluación Del Desarrollo Motor Aims 2020 PDFGean Carlos CM100% (2)

- Dialnet LaFiguraDeMariaTeresaLeonDesdeElOlvido 5988072Documento7 páginasDialnet LaFiguraDeMariaTeresaLeonDesdeElOlvido 5988072nacho_vegas_es_un_mitoAún no hay calificaciones

- Dialnet LaErudicionEnVera 4846561Documento38 páginasDialnet LaErudicionEnVera 4846561nacho_vegas_es_un_mitoAún no hay calificaciones

- Dialnet ElCancioneroEroticoDePedroMendezDeLoyola 136107Documento24 páginasDialnet ElCancioneroEroticoDePedroMendezDeLoyola 136107nacho_vegas_es_un_mitoAún no hay calificaciones

- Bib NavagDocumento6 páginasBib Navagnacho_vegas_es_un_mitoAún no hay calificaciones

- Aproximación Al Pentecontarchos de Lorenzo Ramírez de Prado: Gramática, Retórica y LosofíaDocumento32 páginasAproximación Al Pentecontarchos de Lorenzo Ramírez de Prado: Gramática, Retórica y Losofíanacho_vegas_es_un_mitoAún no hay calificaciones

- Bibliografía Completa Andres Trapiello 2019Documento17 páginasBibliografía Completa Andres Trapiello 2019nacho_vegas_es_un_mitoAún no hay calificaciones

- Cabigo Catalogo Bibliografico Sobre Gongora 2000 2014Documento62 páginasCabigo Catalogo Bibliografico Sobre Gongora 2000 2014nacho_vegas_es_un_mitoAún no hay calificaciones

- 001a Bibliografía de La Flora y Fauna Del ParaguayDocumento71 páginas001a Bibliografía de La Flora y Fauna Del ParaguayJohn A. Kochalka100% (6)

- Atlas de SuturasDocumento7 páginasAtlas de SuturasDAVID ISAAC CALLISAYA CONDORIAún no hay calificaciones

- MielinaDocumento6 páginasMielinasivanaspaAún no hay calificaciones

- Déficit Nutricionales CarencialesDocumento7 páginasDéficit Nutricionales CarencialesMaria Perez GonzalesAún no hay calificaciones

- Morfología y Madurez en FrutasDocumento8 páginasMorfología y Madurez en FrutasMauricio Castillo SalgadoAún no hay calificaciones

- CarbohidratosDocumento28 páginasCarbohidratosbmari17Aún no hay calificaciones

- Clase Dinámica de PoblacionesDocumento30 páginasClase Dinámica de PoblacionesMaría Angélica Trespalacio RomeroAún no hay calificaciones

- Tipos de Texto y La Idea PrincipalDocumento3 páginasTipos de Texto y La Idea PrincipalSandra Melissa Alcántara HidalgoAún no hay calificaciones

- Trabajo de Memoria - Diseño Programa de IntervencionDocumento7 páginasTrabajo de Memoria - Diseño Programa de IntervencionalexanderAún no hay calificaciones

- ZuleDocumento28 páginasZuleclaraa.mc10Aún no hay calificaciones

- Primer Examen Parcial-6Documento6 páginasPrimer Examen Parcial-6Ernesto Moises Garnica TrejoAún no hay calificaciones

- Agronomia Cunor ConferenciasDocumento15 páginasAgronomia Cunor ConferenciasMartín Romeo Cun LópezAún no hay calificaciones

- Saubidet, MarianaDocumento56 páginasSaubidet, Marianac ldtsAún no hay calificaciones

- Naturales Tema Las PlantasDocumento4 páginasNaturales Tema Las PlantasAnaIsabel1988Aún no hay calificaciones

- Danza Ensayo FinalDocumento5 páginasDanza Ensayo FinalHernán Tivin Patiño P.Aún no hay calificaciones

- Acne Un Enfoque Global PDFDocumento362 páginasAcne Un Enfoque Global PDFluisa rosadoAún no hay calificaciones

- Diversidad y Riqueza de Especies de La Familia AraneidaeDocumento10 páginasDiversidad y Riqueza de Especies de La Familia AraneidaeCharito Vidal WilliamsAún no hay calificaciones

- GlosarioDocumento2 páginasGlosarioKatia Marcela Suma De la ColinaAún no hay calificaciones

- Bosquejo de Tema1Documento3 páginasBosquejo de Tema1Alex GarciaAún no hay calificaciones

- Unidad 3. Farmacologia de Los AutocoidesDocumento26 páginasUnidad 3. Farmacologia de Los AutocoidesReza LinAún no hay calificaciones

- Ley de HookeDocumento4 páginasLey de HookeMaria Jose HernandezAún no hay calificaciones

- Morfologia PresentacionDocumento18 páginasMorfologia PresentacioniuuAún no hay calificaciones

- Reporte de Practica 1Documento5 páginasReporte de Practica 1Humberto Bernabé SilvaAún no hay calificaciones

- LuminiscenciaDocumento4 páginasLuminiscenciaGabriel AlmadaAún no hay calificaciones