Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Análisis Integral de Las Prácticas Pedagógicas de Un Programa Educativo en Colombia

Análisis Integral de Las Prácticas Pedagógicas de Un Programa Educativo en Colombia

Cargado por

jorval2911Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Análisis Integral de Las Prácticas Pedagógicas de Un Programa Educativo en Colombia

Análisis Integral de Las Prácticas Pedagógicas de Un Programa Educativo en Colombia

Cargado por

jorval2911Copyright:

Formatos disponibles

229 salud pblica de mxico / vol.48, no.

3, mayo-junio de 2006

Prcticas pedaggicas de un programa educativo en Colombia

ARTCULO ORIGINAL

(1) Facultad Nacional de Salud Pblica, Universidad de Antioquia, Colombia.

(2) Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Colombia.

(3) Facultad de Odontologa, Universidad de Antioquia, Colombia.

Fecha de recibido: 11 de julio de 2005 Fecha de aprobado: 9 de febrero de 2006

Solicitud de sobretiros: Mtro. Fernando Pearanda-Correa. Facultad Nacional de Salud Pblica

de la Universidad de Antioquia, Calle 62, No. 5259, Medelln, Colombia.

Correo electrnico: fpenaranda@epm.net.co

Pearanda-Correa F, Bastidas-Acevedo M,

Escobar-Paucar G, Torres-Ospina JN, Arango-Crdoba A.

Integral analysis of the pedagogical practices

of an educational program in Colombia.

Salud Publica Mex 2006;48:229-235.

Abstract

Objective. To present a portion of a study aimed at evalu-

ating the effects and impact of education and processes

explained from the actors point of view and relating to an

educative proposal that is based on knowledge dialogues

from the Growth and Development Program in the city of

Medelln, Colombia. Material and Methods. An evalua-

tive, multiple case research study was carried out. Results.

Among the study results is the finding that, even though

health educators were familiar with and committed to the

educative process, they applied pedagogical practices that

were related to the pedagogical model they wanted to

change. This constitutes the theme of this article. Conclu-

sions. These results are explained using an ecological mod-

el that contains three levels: context, rationality and

pedagogical practices. The transformation of the educator

is identified as a central element in health education based

on a different paradigm, as well as the complexity of such

transformation.

Key words: education; health; health promotion; child rear-

ing; qualitative research; Colombia

Pearanda-Correa F, Bastidas-Acevedo M,

Escobar-Paucar G, Torres-Ospina JN, Arango-Crdoba A.

Anlisis integral de las prcticas pedaggicas

de un programa educativo en Colombia.

Salud Publica Mex 2006;48:229-235.

Resumen

Objetivos. Exponer parte de un estudio dirigido a evaluar

los efectos e impacto de la educacin y los procesos que

los explican desde el punto de vista de los actores, en rela-

cin con la propuesta educativa, basada en el dilogo de

saberes, del Programa de Crecimiento y Desarrollo imple-

mentado en la ciudad de Medelln, Colombia. Material y

mtodos. Se llev a cabo una investigacin evaluativa por

medio de un estudio de casos mltiples. Resultados. Se

encontr que los educadores de la salud, conocedores de

la propuesta y comprometidos con sta, terminan realizando

prcticas pedaggicas que corresponden al modelo que se

pretende transformar. Conclusiones. Para explicar estos

resultados, se propone un modelo ecolgico conformado

por tres niveles: contexto, racionalidad y prcticas pedag-

gicas. Se identifica la transformacin del educador como

elemento central de la educacin para la salud desde un

paradigma diferente, y la complejidad de la misma.

Palabras clave: educacin; salud; promocin de la salud; pue-

ricultura; investigacin cualitativa; Colombia

Anlisis integral de las prcticas

pedaggicas de un programa educativo

en Colombia

Fernando Pearanda-Correa, MD, MSP,

(1)

Miriam Bastidas-Acevedo, MD, Ped,

(2)

Gloria Escobar-Paucar, DDS, Odontopediatra, MSP,

(3)

Julio Nicols Torres-Ospina, MD, Ped,

(2)

Adriana Arango-Crdoba, MD, Ped.

(2)

ARTCULO ORIGINAL

230 salud pblica de mxico / vol.48, no.3, mayo-junio de 2006

Pearanda-Correa F y col.

I

nfluida por la Carta de Ottawa cristaliz en Me-

delln, Colombia, una propuesta de origen in-

tersectorial e interdisciplinario para el Programa de

Crecimiento y Desarrollo de los nios a partir de la

promocin de la salud denominada Salud Integral

para la Infancia (SIPI).

1

Se estructur desde una concep-

cin de educacin basada en un dilogo de saberes

entre el equipo de salud, los padres y la comunidad,

1

con el propsito de acompaar y estimular al nio

en su proceso de crecimiento y desarrollo promovien-

do su salud, autonoma, creatividad, solidaridad, au-

toestima y felicidad.

1

Por su carcter participativo y pertinencia terica

la propuesta gan legitimidad y fue adoptada con

conviccin por las instituciones prestadoras de ser-

vicios de salud que participaron en su diseo. Sus

postulados tericos y metodolgicos han tenido gran

influencia en el desarrollo del programa en la ciudad.

Por ello el SIPI constituye una experiencia valiosa para

analizar el impacto de perspectivas alternativas de la

educacin en los programas de promocin de la salud;

ms an si se tiene en cuenta que existen cuestio-

namientos sobre la eficacia de la educacin para la sa-

lud y sobre el avance de la promocin de la salud, esto

es, acerca del paso de la retrica a la prctica.

2-5

El programa, reglamentado por la Norma Tcnica

para la Deteccin Temprana de las Alteraciones del Creci-

miento y Desarrollo en el Menor de 10 aos que forma

parte de la resolucin 0412 del ao 2000 del Ministerio

de Salud, en la cual se regulan las actividades de pro-

mocin de la salud y prevencin de la enfermedad,

consta de tres componentes: control del desarrollo psi-

comotor y social, control del crecimiento y educacin

sobre puericultura.

El programa lo implementan todas las institucio-

nes prestadoras de servicios de salud para los usuarios

adscritos al Sistema General de la Seguridad Social. La

norma define sus actividades, secuencia y contenidos

educativos. El nio y sus acompaantes tienen derecho

a una consulta de ingreso y a tres controles en el primer

ao, a dos controles en el segundo ao y luego a uno

por ao. El control se lleva a cabo con grupos de aproxi-

madamente 10 nios con sus adultos significativos, ge-

neralmente madres, pero asisten tambin abuelas,

padres y otros familiares. Dura dos horas, de las cuales

unos 45 minutos se dedican al componente educativo.

El desarrollo del programa requiere un equipo de salud

compuesto por enfermera, nutricionista, mdico, auxi-

liar de higiene oral y psiclogo, con variantes segn las

particularidades de cada institucin. Este personal cuen-

ta con una vasta experiencia, fruto de su capacitacin y

su vinculacin por varios aos a este proyecto.

La investigacin surge como resultado de dos es-

tudios realizados previamente con las instituciones vin-

culadas. En el primero

6

se analizaron las consecuencias

que tuvo la implantacin de la ley 100 de 1993 la cual

reestructur el sistema de salud hacia un modelo de

competencia regulada. En el segundo

7

se busc avan-

zar en la comprensin del proceso educativo del pro-

grama. En ambos, los actores plantearon la necesidad

de evaluar los efectos e impacto logrados, asunto de la

presente investigacin. Sus objetivos se dirigieron a iden-

tificar el espectro de efectos e impacto del proceso edu-

cativo y avanzar en la comprensin de la participacin

misma de los actores y el funcionamiento del progra-

ma. Lo anterior, con el propsito de calificarlo e identi-

ficar categoras que pudieran ser tiles para analizar la

educacin en los programas de promocin de la salud

en un mbito general.

En esta publicacin se discuten dos de las catego-

ras analticas del estudio: los hallazgos relacionados

con las prcticas pedaggicas y las concepciones sobre

educacin que tienen los miembros de los equipos de

salud. El anlisis se hace desde la sociologa educa-

tiva, en especial con los aportes de Bourdieu

8

y Berns-

tein,

9,10,11

quienes conceptualizan la educacin como

medio fundamental para la produccin, reproduccin

y transformacin de la cultura. Esto implica analizar

las relaciones entre el micronivel (el programa) y los

aspectos macroestructurales (sociales, culturales e ins-

titucionales),

12

y la forma en que el poder afecta las

prcticas, las relaciones y los discursos pedaggicos.

Material y mtodos

Se llev a cabo una investigacin evaluativa

13-15

desde

una perspectiva cualitativa que pretendi recoger la voz

de los actores sin partir de parmetros preestablecidos,

16

evaluacin entendida como un espacio participativo de

negociacin y aprendizaje,

3,16,17

dirigida a la compren-

sin del sentido de los resultados para los actores y de

las razones que explican dichos resultados.

Entre noviembre de 2002 y abril de 2005 se realiz

un estudio de casos mltiples

18,19

caracterizado por la

construccin de una visin holstica que rescata la

particularidad del caso y su relacin con un contexto

determinado. Se orient a recoger los aprendizajes de

programas bajo distintas condiciones, sin la pretensin

de comparar los casos o establecer nexos de repre-

sentatividad.

18,19

Participaron cuatro instituciones con

caractersticas diferentes, las cuales atienden una pro-

porcin importante de la poblacin beneficiaria del

programa en la ciudad. Cada institucin eligi un

grupo de nios y adultos inscritos en una de las sedes

231 salud pblica de mxico / vol.48, no.3, mayo-junio de 2006

Prcticas pedaggicas de un programa educativo en Colombia

ARTCULO ORIGINAL

donde ste fuera considerado como exitoso por sus ac-

tores, siguiendo el criterio de Stake, para quien el caso

se selecciona segn la oportunidad de aprendizaje que

provee.

18

En cada caso se observaron las actividades regu-

lares de un grupo de nios y sus acompaantes (adul-

tos significativos): el ingreso al programa, as como tres

controles grupales de crecimiento y desarrollo duran-

te el primer ao de vida, realizados cada tres meses.

Despus de cada actividad ingreso o control se rea-

lizaron dos entrevistas grupales, una con miembros de

los equipos de salud y otra con adultos significativos

que participaron en las actividades del programa, para

lo cual se obtuvo su consentimiento informado y se

realiz un compromiso de confidencialidad, avalado

por el Comit de Etica de la Facultad Nacional de Sa-

lud Pblica de la Universidad de Antioquia. En total

se hicieron 16 visitas de observacin, 16 entrevistas

grupales con adultos significativos (cuatro asistentes

en promedio, generalmente los mismos) y 16 entrevis-

tas grupales con los miembros de los equipos de salud

(entre dos y cinco personas, segn el tamao de los

equipos).

El anlisis de los datos se realiz de manera si-

multnea a la recoleccin de la informacin. Las notas

de los investigadores y las transcripciones del mate-

rial grabado se codificaron; a partir de los datos se ela-

boraron categoras emergentes hasta consolidar una

estructura categorial ms elaborada. La codificacin y

anlisis se realiz con ayuda del programa Atlas Ti 4.2.

Para analizar los hallazgos se efectuaron reuniones

peridicas con algunos miembros de los equipos de

salud y coordinadores institucionales seleccionados

por las mismas instituciones; los resultados finales

fueron discutidos con los actores. De ello surgi una

descripcin de cada caso, un anlisis del contexto del

programa en el sistema de salud colombiano, as como

diferentes visiones sobre sus resultados por parte de

los actores.

Resultados

Se encontraron concepciones paradjicas sobre la edu-

cacin, el educando y la posicin del educador ante su

conocimiento. Por un lado, plantearon su intencin de

llevar a cabo una educacin diferente a la tradicional,

que promoviera el fortalecimiento del criterio del edu-

cando, que tuviera en cuenta sus caractersticas y que

partiera de sus intereses y necesidades, para lo cual

era fundamental su participacin. Hicieron referencia

a una educacin fundada en el reconocimiento de los

conocimientos del educando, basada en el dilogo de

saberes, donde no se pretenda hacerle una imposicin,

sino dejarle en libertad de asumir su responsabilidad,

lo cual supone un educando activo en el proceso peda-

ggico. Al mencionar estas concepciones, los educado-

res describieron en las entrevistas sentimientos de

satisfaccin en relacin con la educacin llevada a cabo

en el programa:

Educar no es tanto hablar como escuchar [...], es apren-

der a escuchar al otro [], es percibir sus motivacio-

nes, sus intereses, qu es aquello que los mueve a tener

ciertas actitudes.

[] a m me parece que es fundamental la motivacin

que en un momento dado tenga la madre, el nivel de

conciencia y la madurez, la capacidad de desaprender

y de tener su propio criterio y tomar sus propias deci-

siones con respecto al cuidado y atencin del beb.

Entonces se dan cuenta que no siempre el conocimien-

to parte de nosotras, sino que en ellas (las madres) tam-

bin hay mucho conocimiento y que en ellas hay muchas

cosas muy buenas y muy positivas que les pueden ser-

vir a las otras mams.

Educar al adulto tiene la dificultad de que yo no puedo

llegar a imponer, a decirle: haga esto y haga esto. Yo

tengo que escucharlo.

Nosotros cumplimos con decirles lo que debe ser y lo

que no debe ser. Esto es producto de una experiencia,

de investigaciones [] pero ya ustedes son los que de-

ciden [] y los que asumen la responsabilidad y con-

secuencia.

Por otro lado, los educadores manifestaron concep-

ciones que entraron en tensin con las anteriores, al afir-

mar que hay aprendizaje slo en la medida en que se

logra un determinado comportamiento, y al considerar

al educando como carente de conocimientos correctos,

con creencias y arraigos culturales perjudiciales y dif-

ciles de erradicar en especial si tiene un bajo nivel edu-

cativo que lo hace ms refractario al cambio. Estas

concepciones se acompaan de pesimismo y frustracin

frente a los resultados de la educacin, como puede leer-

se en el siguiente fragmento de entrevista:

[] venir aqu cada tres meses y hablan muy rico pero

no aplicamos. Entonces el que aprende y no aplica no

aprendi []

[] por ms que se desgaste la nutricionista hablndo-

les de eso, llegan al otro control comiendo frijoles y co-

miendo de todo; eso es una tarea muy difcil.

[] entonces eso s lo pone a uno triste, que la gente no

quiera abrirse al cambio, sino que quieren seguir en la

misma.

Por medio del anlisis de casos, preguntas, uso de

carteles y exposiciones por parte del educador, se pre-

tende no slo transmitir la informacin establecida

ARTCULO ORIGINAL

232 salud pblica de mxico / vol.48, no.3, mayo-junio de 2006

Pearanda-Correa F y col.

en los protocolos institucionales, sino tambin identi-

ficar los conocimientos de los participantes, para re-

forzar los que se consideran adecuados y corregir los

errados. De igual manera, se pretende recoger las in-

quietudes y experiencias de los asistentes para res-

ponder a sus necesidades y socializar prcticas de

crianza valiosas.

Estos propsitos del educador entran en tensin

por la presin del tiempo y la dificultad que encuentra

en lograr los cambios esperados, tensin que se expre-

sa de dos formas: una en relacin con los contenidos y

la otra con la manera de realizar la enseanza. En rela-

cin con la primera, el educador resuelve la tensin

tendiendo a priorizar los contenidos educativos esta-

blecidos en el programa:

Cuando manejbamos a libre decisin de los padres,

era una dificultad tratar los temas y quedaban muchos

vacos. Por qu? Porque a ellos no se les ocurra, o no

se acordaban, o les daba pena preguntar []

Con respecto a la segunda, el educador busca re-

solver la tensin mediante seis estrategias:

1. Razonar: mediante preguntas o anlisis de casos

se lleva al educando a reflexionar. El educador pre-

senta las razones vlidas para que el propio edu-

cando pueda identificar su error, y de esa manera

promueve un proceso participativo en el cual se

desarman los argumentos esgrimidos por el

adulto significativo al hacer evidente que carecen

de fundamento:

Educador 1: [...] y que no se ataca al padre cuando est

haciendo algo mal, algn error [].

Educador 2: De que ellos razonen y vayan sacando las

conclusiones de por qu no, o por qu s.

[] cuando uno los confronta de que no tienen bases

slidas como que hacen conciencia. Como: ah, por-

que s. Pero no tienen una razn de peso.

2. Tareas: se establecen tareas para promover el cum-

plimiento de los comportamientos esperados, ve-

rificadas en la siguiente sesin, de manera colectiva

e individual, como muestra el fragmento de una

de las sesiones de control:

Educador: Cuntos son?

Adulto significativo: cero.

Educador: cero teteritos (bibern) es la tarea para la

prxima cita, que es en tres mesecitos.

3. Estmulos: se felicita en grupo o en forma indi-

vidual a los adultos significativos que implemen-

taron los comportamientos esperados y se los pro-

pone como ejemplo a emular, ilustrado en este

segmento de sesin:

Quines estn alimentando con leche materna? Levn-

tenme la mano. Bueno, los felicito.

4. Advertencias: se presentan los peligros y conse-

cuencias que acarrea la falta de implementacin

de los comportamientos recomendados; como en

la siguiente sesin:

[] puede producir el sangrado intestinal, se empieza

a botar sangre, a catabolizar protena, y es el nio que

empieza a manifestar anemias y empieza a no crecer, a

decrecer [] Entonces, lcteos en general, no [].

5. Insistir y repetir: los contenidos se presentan de

diferente manera en las siguientes sesiones.

6. Demostraciones: cuando es posible, las explicacio-

nes se acompaan con actividades prcticas.

Estas estrategias evidencian una nueva tensin

entre la libertad planteada para que el educando tome

la decisin de acoger o no las recomendaciones hechas,

y la intencin del educador de promover compor-

tamientos considerados necesarios para mejorar las

condiciones de salud del nio; de ah que busque con-

vencerlo de manera activa, imponiendo su posicin y

afectando la comunicacin y el respeto por el conoci-

miento del educando, como muestra este segmento de

entrevista:

Investigador: Por qu crees que no te escuchan?

Adulto significativo: Creo que ah hay una razn fun-

damental, y es contraponer un conocimiento cientfico

a la experiencia, y que simplemente ellos le dan prela-

cin [sic] a esos conocimientos cientficos.

Discusin

Las prcticas educativas que priman en el programa se

dirigen al cambio del comportamiento de los adultos

significativos a travs de preguntas encaminadas a lo-

grar respuestas esperadas (estmulo-respuesta), re-

fozamientos y transmisin de contenidos definidos en

protocolos estructurados; en dichas preguntas se da

una participacin regulada por el educador, en una

perspectiva conductista.

20-22

Pero tambin correspon-

den estas prcticas a perspectivas tradicionales o

transmisionistas centradas en la precisin del men-

saje transmitido y en la implementacin de tcnicas

que ayuden a fijar la imagen del concepto enseado

en la mente del educando.

20,21

233 salud pblica de mxico / vol.48, no.3, mayo-junio de 2006

Prcticas pedaggicas de un programa educativo en Colombia

ARTCULO ORIGINAL

Los cambios sufridos en las prcticas pedaggicas

del programa no logran una transformacin radical de

la perspectiva educativa. Surge entonces la siguiente

pregunta: por qu educadores para la salud compro-

metidos con una propuesta educativa centrada en el

dilogo de saberes, con conocimientos y experiencia en

ella, terminan por ejercer prcticas pedaggicas que co-

rresponden al modelo educativo que ellos mismos des-

criben como tradicional y que se proponen modificar?

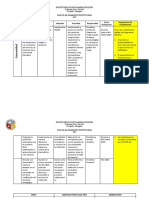

Para explicar este fenmeno, los investigadores

construyeron un modelo ecolgico con tres niveles que

interactan entre s, con las categoras emergentes, y

bajo la influencia de la sociologa de la educacin de

Bernstein

9-11

y Bourdieu,

8

que pretende analizar la

educacin como fenmeno social desde sus races es-

tructurales. Al primer nivel, constituido por el modelo

biomdico, las polticas de salud y la cultura, se le deno-

min contexto; al segundo, racionalidad, y en l estn

las concepciones, las posiciones ante el otro y su conoci-

miento y otras condiciones personales. El tercer nivel lo

constituyen las prcticas pedaggicas, configuradas

desde los discursos

23

y las relaciones

10

(figura 1).

El modelo biomdico, caracterizado por su orien-

tacin normalizadora (diferencia normalidad/anor-

malidad: diagnstico), intervencionista (tratamiento),

positivista (la verdad de la ciencia positiva autoriza

para actuar)

5,23,24

y medicalizadora (interviene en ml-

tiples campos de la vida social),

23

influye en las polti-

cas de salud y en la formacin disciplinar y profesional,

conformando as un subuniverso de significado

25

para

el agente de salud, que lo afecta poderosamente en sus

concepciones y sus acciones.

2,5

La cultura, por su parte,

constituye la red de significados construidos por la so-

ciedad que permite dar sentido a las acciones.

26

El agente de salud, con un subuniverso de signifi-

cado producto del contexto y de condiciones persona-

les particulares, construye un discurso pedaggico

10

desde una racionalidad que, aunque se expresa de

manera diferente segn cada individuo, tiene rasgos

comunes. En ella, la verdad fundada en la ciencia po-

sitiva prevalece sobre el saber cotidiano como cono-

cimiento pragmtico, atado al xito y a un contexto

particular, configurado desde tres dimensiones: cog-

noscitiva, moral y afectiva

27

. As, la racionalidad del

educador constituye una utilizacin no comunicati-

va de un saber proposicional, basado en un estado de

cosas, en un mundo objetivo, ajeno al individuo.

28

Por otro lado, el inters del agente de salud diri-

gido hacia la modificacin de comportamientos desde

una lgica preventiva, central en el modelo biom-

dico

3,29,30

y los contenidos definidos por la institucin

sanitaria, se impone en el marco de prcticas pedag-

gicas y relaciones en las cuales el control y el poder

se encuentran en el educador. As, un grupo los agen-

tes de salud tiene el poder para definir los significa-

dos legtimos sobre la crianza, tras lo cual se produce

un control simblico.

11

La situacin antes mencionada se presenta en el

marco de dos procesos que terminan de explicar el fe-

nmeno. El primero de ellos, descrito por Bernstein,

hace referencia a que los educadores no son conscien-

tes de esta serie de reglas (o influencias) que termi-

nan por transformar relaciones de poder y control en

discurso pedaggico.

11

El segundo, planteado por

Greene y Simons-Morton,

31

consiste en que los pro-

fesionales del rea de la salud pueden adoptar pers-

pectivas amplias de salud que superan visiones

morbicntricas, pero sus prcticas son fundamen-

talmente preventivas, dirigidas hacia la enfermedad:

las profesiones de la salud son culpables de la prc-

tica comn de decir una cosa y hacer otra. Esta de-

cepcin la comparten Whithead,

29

Restrepo,

32

Tones,

3

y Ziglio y colaboradores

4

al analizar el impacto de la

perspectiva de promocin de la salud en la reestructu-

racin de los servicios de salud y concluyen que stos

an tienen su centro en la enfermedad (en el objeto y

no en el sujeto, a quien debera dirigirse la educacin).

Pero no es tanto que se diga una cosa y se haga otra,

como lo plantean Greene y Simons-Morton; ms bien

es que el discurso alternativo es resignificado y absor-

bido desde el subuniverso de significado dominante,

25

con lo cual finalmente el agente de salud encuentra

sentido y coherencia entre lo que dice y hace.

Adems, una propuesta alternativa de educacin

centrada en el desarrollo del sujeto,

3,20-22,33,34

en la pro-

mocin de sus potencialidades y de su capacidad de

tomar decisiones

3

y de actuar con moral, y no en la

adquisicin de conocimientos y el cambio de compor-

tamientos (el objeto) plantea una profunda reflexin

epistemolgica y terica. Por lo tanto, el debate sobre

Condiciones

personales

Posicin ante

el otro y su

conocimiento

-Prcticas pedaggicas

-Discursos

-Relaciones

Conocimiento

biomtrico

Polticas

de salud

Concepciones

Cultura

FIGURA 1. MODELO ECOLGICO DEL PROCESO EDUCATIVO

ARTCULO ORIGINAL

234 salud pblica de mxico / vol.48, no.3, mayo-junio de 2006

Pearanda-Correa F y col.

la educacin para la salud y la promocin de la salud

no es un asunto de campos de accin, sino del para-

digma con el cual se abordan: el foco en el sujeto el

ser humano, o en el objeto la enfermedad.

4

A partir de este trabajo se pueden ver como insu-

ficientes los planteamientos que fundan la explicacin

del fenmeno analizado en la falta de conocimien-

tos de los agentes de salud

5,35

o en la confusin gene-

rada por mltiples perspectivas y concepciones sobre

educacin para la salud y promocin de la salud.

32

Se

necesita ir ms all y reconocer la existencia de los di-

ferentes factores presentados en el modelo ecolgico

desde intereses concretos, que ejercen poder.

3

De otro lado, no sera conveniente asumir posi-

ciones pesimistas que minimicen la capacidad de los

servicios de salud para introducir modificaciones en

la educacin para la salud como respuesta a una posi-

cin desesperanzadora ante el peso del modelo bio-

mdico,

5

pues existen agentes de salud comprometidos

con el cambio dentro del sector,

36

como se evidenci

en las concepciones de la educacin para la salud ex-

puestas por los educadores.

En conclusin, reconocer una estructura compleja,

ecolgica, con mltiples intereses y posiciones dentro

de las relaciones de poder es til para adoptar posicio-

nes ms pertinentes y realistas sobre la educacin para

la salud. Una de ellas es comprender que una concepcin

de educacin para la salud centrada en el desarrollo del

ser humano es una opcin terica y epistemolgica en

competencia con otras. La reflexin terica y epistemo-

lgica es central para trascender lo aparente y vislum-

brar las dimensiones y las repercusiones de lo que se

persigue, tanto en el mbito individual como institu-

cional y poltico, y as enfrentar un contexto y una ra-

cionalidad que tienden a resignificar las nuevas

perspectivas manteniendo el estado de cosas.

Por ltimo, y teniendo en cuenta las considera-

ciones anteriores, se hace necesario insistir en la im-

portancia de la dimensin individual del educador,

sin cuya transformacin no es posible el desarrollo

de un paradigma alternativo de educacin, el cual pre-

cisa un proceso de reflexin-accin (praxis) desde una

perspectiva de evaluacin participativa orientada ha-

cia el aprendizaje.

Referencias

1. Lalinde M, Vargas J, Gmez L, Beleo A, Botero S, Estrada H et al.

Salud integral para la infancia: manual de normas tcnicas y

administrativas. Medelln, Colombia: Servicio Seccional de Salud de

Antioquia, 1993.

2. Whitehead D. Health promotion and health education viewed as

symbiotic paradigms: bridging the theory and practice gap between

them. J Clin Nurs 2003;12:796-805.

3. Tones K. Reveille for radicals! The paramount purpose of health

education? Health Educ Res 2002;17:1-5.

4. Ziglio E, Hagard S, Griffiths J. Health promotion developments in

Europe: achievements & challenges. Health Promot Int 2000;15:143-154.

5. Robinson SE, Hill Y. Our healthier hospital? The challenge for nursing.

J Nurs Manag 1999;7:13-7.

6. Pearanda F, Bastidas M, Ramrez H, Lalinde M, Giraldo Y, Echeverri S.

El Programa de crecimiento y desarrollo: otro factor de inequidad en

el sistema de salud. Revista Facultad Nacional de Salud Pblica

2000;20:89-99.

7. Blandn L. Educacin a madres: entre la comprensin y la verdad

(tesis). Medelln, Colombia: Universidad de Antioquia, 2002.

8. Bourdieu P, Passeron JC. La reproduccin. Elementos para una

teora del sistema de enseanza. 3a. edicin. Mxico, DF: Editorial Laiza

S.A., 1998.

9. Bernstein B. Poder, educacin y conciencia: sociologa de la

transmisin cultural. Barcelona: El Roure Editorial, 1990.

10. Bernstein B. La estructura del discurso pedaggico. Clases, cdigos y

control. Madrid: Ediciones Morata, 1997.

11. Bernstein B. Hacia una sociologa del discurso pedaggico. Bogot:

Cooperativa Editorial Magisterio, 2000.

12. Daz M. Bernstein y la pedagoga. En: Bernstein B. Hacia una

sociologa del discurso pedaggico. Bogot: Cooperativa Editorial

Magisterio, 2000:11-28.

13. Escudero T. Desde los tests hasta la investigacin evaluativa actual.

Un siglo, el XX, de intenso desarrollo de la evaluacin en educacin.

Disponible en: www.uv.es/RELIEVE/v9n1/RELIEVEv9n1_1.htm. 2003

[consultado 2005 mar 12].

14. Linclon Y, Guba E. Paradigmatic controversies, contradictions, and

emerging confluences. En: Denzin N, Lincoln Y, comp. Handbook of

qualitative research. 2a. edicin. Thousand Oaks, California: Sage

Publications, 2000: 163-188.

15. Lecompte M. Un matrimonio conveniente: diseo de investigacin

cualitativa y estndares para la evaluacin de programas. Disponible en:

www.u.v.es/RELIEVEv1n1.htm. 1995 [consultado 2005 mar 12].

16. Oakley P, Pratt B, Clayton A. Outcomes and impact: evaluating

change in social development. Oxford: Intrac, 1998.

17. Swanson J, Chapman L. Dentro de la caja negra: asuntos tericos y

metodolgicos en la realizacin de una investigacin evaluativa con

enfoque cualitativo. En: Morse J, comp. Asuntos crticos en los mtodos de

investigacin cualitativa. Medelln, Colombia: Universidad de Antioquia,

2003:66-93

18. Stake R. Case studies. En: Denzin N, Lincoln Y, comp. Handbook of

qualitative research. 2a edicin. Thousand Oaks, California: Sage

Publications, 2000:435-454.

19. Creswell J. Qualitative inquiry and research design: choosing among

five traditions. Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1998.

20. Not L. Las pedagogas del conocimiento. Bogot: Fondo de Cultura

Econmica, 2000.

21. Gonzlez E. Corrientes pedaggicas contemporneas. Medelln,

Colombia: Universidad de Antioquia, 1999.

22. Flrez R. Hacia una pedagoga del conocimiento. Bogot: McGraw

Hill, 1996.

23. Foucault M. Historia de la medicalizacin. Educ Med Salud

1977;11:3-25.

24. Achard P. Discurso biolgico y orden social: crtica de las teoras

biologistas, psicologa y ciencias sociales. Mxico: Editorial Nueva

Imagen, 1980.

25. Berger P, Luckmann T. La construccin social de la realidad.

Avellaneda, Argentina: Amorrortu, 1978.

26. Geertz C. Descripcin densa: hacia una teora interpretativa de la

cultura. En: Glazer M, comp. Antropologa: lecturas. Madrid: McGraw-Hill,

1993: 547-568.

27. Heller A. Sociologa de la vida cotidiana. Barcelona: Ediciones

Pennsula, 1997.

235 salud pblica de mxico / vol.48, no.3, mayo-junio de 2006

Prcticas pedaggicas de un programa educativo en Colombia

ARTCULO ORIGINAL

28. Habermas J. Teora de la accin comunicativa. Madrid: Taurus, 1987.

29. Whitehead D. Health promotion and health education: Advancing the

concepts. J Adv Nurs 2004;47:311-320.

30. Piper S, Brown P. Psychology as a theoretical foundation for health

education in nursing: empowerment or social control? Nurse Educ

Today 1998;18:637-641.

31. Greene W, Simons-Morton B. Educacin para la salud. Mxico, D.F.:

Interamericana-McGraw Hill, 1988.

32. Restrepo H. Conceptos y definiciones. En: Mlaga H, editor.

Promocin de la salud: cmo construir vida saludable. Bogot: Editorial

Mdica Panamericana, 2001: 24-33.

33. Freire P. Pedagoga del oprimido. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 1972.

34. Stenhouse L. Investigacin como base de la enseanza. Madrid:

Ediciones Morata, 1966.

35. Whitehead D. A social cognitive model for health education/health

promotion practice. J Adv Nurs 2001;36:417-425.

36. Harm T. Patient education in Estonia. Patient Educ Couns

2001;44:75-78.

También podría gustarte

- El Gran Viraje PDFDocumento160 páginasEl Gran Viraje PDFFrank RodriguezAún no hay calificaciones

- Family Medicine Basic CurriculumDocumento15 páginasFamily Medicine Basic CurriculumcrubioparraAún no hay calificaciones

- Health Promotion Schools Indicators - SaoriseDocumento17 páginasHealth Promotion Schools Indicators - Saorisegreen_alienAún no hay calificaciones

- School Based Interventions To Improve Health.17Documento9 páginasSchool Based Interventions To Improve Health.17lengers poworAún no hay calificaciones

- Analisis Implementasi Kebijakan Tiga Program Pokok Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (Trias Uks/M) Di SMP Kecamatan Srandakan, Kabupaten BantulDocumento7 páginasAnalisis Implementasi Kebijakan Tiga Program Pokok Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (Trias Uks/M) Di SMP Kecamatan Srandakan, Kabupaten BantulHasanah EkaAún no hay calificaciones

- Padua-Activity 2Documento7 páginasPadua-Activity 2Princess Lynn PaduaAún no hay calificaciones

- 3744 10353 1 PBDocumento14 páginas3744 10353 1 PBirawan adiiAún no hay calificaciones

- Prácticas Educativas en Salud en La Escuela RevisiónDocumento10 páginasPrácticas Educativas en Salud en La Escuela RevisiónCruz JaramilloAún no hay calificaciones

- What Reasonably Expect?: The Contribution of School Health Education Community Health Promotion: CanDocumento8 páginasWhat Reasonably Expect?: The Contribution of School Health Education Community Health Promotion: CansapiokaravoAún no hay calificaciones

- Influence of Aquatic Therapy in Children and Youth With Cerebral Palsy: A Qualitative Case Study in A Special Education SchoolDocumento16 páginasInfluence of Aquatic Therapy in Children and Youth With Cerebral Palsy: A Qualitative Case Study in A Special Education SchoolAna-Maria CiobotaruAún no hay calificaciones

- Health Education With Older Adults: Action Research With Primary Care ProfessionalsDocumento8 páginasHealth Education With Older Adults: Action Research With Primary Care ProfessionalsAlex GrangeiroAún no hay calificaciones

- Curriculum Planning and Development: By: Dr. Maria Simplicia E. Flores, PTRP, MSCPDDocumento106 páginasCurriculum Planning and Development: By: Dr. Maria Simplicia E. Flores, PTRP, MSCPDRtvc RoldanAún no hay calificaciones

- Nutrients: College Students and Eating Habits: A Study Using An Ecological Model For Healthy BehaviorDocumento16 páginasNutrients: College Students and Eating Habits: A Study Using An Ecological Model For Healthy BehaviorAthira VipinAún no hay calificaciones

- Perception of Students About School ClinicDocumento12 páginasPerception of Students About School CliniczyikorjaAún no hay calificaciones

- Maestriaen Salud Familiary ComunitariaDocumento15 páginasMaestriaen Salud Familiary ComunitariaVictor Euclides Briones MoralesAún no hay calificaciones

- Countless Joy: The Lived Experiences of Elementary School Teachers in The Implementation of School Feeding Program AnalysisDocumento5 páginasCountless Joy: The Lived Experiences of Elementary School Teachers in The Implementation of School Feeding Program AnalysisInternational Journal of Innovative Science and Research TechnologyAún no hay calificaciones

- Health EducationDocumento25 páginasHealth EducationJorge Kong Ranile III100% (1)

- San Pablo Colleges Master of Arts in NursingDocumento35 páginasSan Pablo Colleges Master of Arts in NursingMike Ong100% (1)

- MW 2024 57 EngDocumento7 páginasMW 2024 57 Engmagijed476Aún no hay calificaciones

- Research ForumDocumento3 páginasResearch ForumAlexandra TajanAún no hay calificaciones

- 2S PHED 20-Module 3Documento24 páginas2S PHED 20-Module 3NORLIEN DORLIACAún no hay calificaciones

- Putri Januarisyah, Muhyiatul Fadilah, Elsa Yuniarti: ISSN: 2354 - 8371Documento10 páginasPutri Januarisyah, Muhyiatul Fadilah, Elsa Yuniarti: ISSN: 2354 - 8371satria putriAún no hay calificaciones

- Chapter 2 Revice FordaDocumento11 páginasChapter 2 Revice Fordajessa faboresAún no hay calificaciones

- Acta 89 519 PDFDocumento13 páginasActa 89 519 PDFEddy Arifno AjiAún no hay calificaciones

- Select One of The Six Priority AreasDocumento3 páginasSelect One of The Six Priority AreasSadia SobanAún no hay calificaciones

- Quality EducationDocumento44 páginasQuality EducationlstllrAún no hay calificaciones

- Revista REUOLDocumento8 páginasRevista REUOLLeila BustorffAún no hay calificaciones

- 2018 Sogarietal CollegeStudentsandEatingHabitsAStudyUsingAnEcologicalModelDocumento17 páginas2018 Sogarietal CollegeStudentsandEatingHabitsAStudyUsingAnEcologicalModelCrishia Marie SantengcoAún no hay calificaciones

- Introduction of Outcome-Based Education in Philippine Health Professions Education Setting 1 2 3Documento16 páginasIntroduction of Outcome-Based Education in Philippine Health Professions Education Setting 1 2 3Rannie Rodriguez EspantoAún no hay calificaciones

- Research PaperDocumento12 páginasResearch PaperCai GatmaitanAún no hay calificaciones

- Infancia y Aprendizaje: Journal For The Study of Education and DevelopmentDocumento24 páginasInfancia y Aprendizaje: Journal For The Study of Education and DevelopmentIrene GonzálezAún no hay calificaciones

- A Conceptual Framework For Healthy Eating Behavior in Ecuadorian Adolescents: A Qualitative StudyDocumento7 páginasA Conceptual Framework For Healthy Eating Behavior in Ecuadorian Adolescents: A Qualitative StudyNatalie Jade PenarubiaAún no hay calificaciones

- 7328 12941 1 SPDocumento13 páginas7328 12941 1 SPmuhammad alpiansyahAún no hay calificaciones

- Self-Instructional Manual (SIM) For Self-Directed Learning (SDL)Documento7 páginasSelf-Instructional Manual (SIM) For Self-Directed Learning (SDL)loli popAún no hay calificaciones

- Comprehensive Evaluation of Salud Escolar A Health School Program in MexicoDocumento9 páginasComprehensive Evaluation of Salud Escolar A Health School Program in MexicoSebastian GPAún no hay calificaciones

- Upaya Mencegah Kekerasan Seksual Melalui Pendidikan Keluarga Pada Program BKBDocumento13 páginasUpaya Mencegah Kekerasan Seksual Melalui Pendidikan Keluarga Pada Program BKBAlfiani LatifahAún no hay calificaciones

- Ijerph 18 04288Documento12 páginasIjerph 18 04288Shanica Paul-RichardsAún no hay calificaciones

- Quality EducationDocumento44 páginasQuality Educationscribd_new_accountAún no hay calificaciones

- School Feeding ProgramsDocumento45 páginasSchool Feeding Programshanifsama100% (1)

- Chapter 3Documento7 páginasChapter 3Ylah Bonivee CabahugAún no hay calificaciones

- Early Child Development and Nutrition: A Review of The Benefits and Challenges of Implementing Integrated InterventionsDocumento8 páginasEarly Child Development and Nutrition: A Review of The Benefits and Challenges of Implementing Integrated InterventionsKeerthana MAún no hay calificaciones

- School Health ProgrammeDocumento19 páginasSchool Health ProgrammeNaila Ansari100% (1)

- Schweinhartmaking Validated Educational Models Central in PreschoolDocumento23 páginasSchweinhartmaking Validated Educational Models Central in Preschooljhoracios836318Aún no hay calificaciones

- Intervention Mapping - A Process For Developing Theory and Evidence BasedDocumento20 páginasIntervention Mapping - A Process For Developing Theory and Evidence BasedSuhat NuchwanAún no hay calificaciones

- Implementation Levels of A Life-Skill Based School Health Program in A Caribbean CountryDocumento7 páginasImplementation Levels of A Life-Skill Based School Health Program in A Caribbean Countrykhianna dukeAún no hay calificaciones

- Child Health Surveillance: Nurses PerspectiveDocumento8 páginasChild Health Surveillance: Nurses PerspectiveRiskaAún no hay calificaciones

- SAS #13 - Decent Work Employment - Transcultural NursingDocumento13 páginasSAS #13 - Decent Work Employment - Transcultural NursingBless O DumagoAún no hay calificaciones

- 2248 Child Adolescent Development School Health PromotionDocumento55 páginas2248 Child Adolescent Development School Health PromotionAxcel AguloAún no hay calificaciones

- Balayan National High School: Awareness of Individuals On The Health Policies Group 4Documento31 páginasBalayan National High School: Awareness of Individuals On The Health Policies Group 4Purple ShinesAún no hay calificaciones

- Review Study On Protection Through Better Education and Better Health: Conducted by Safe The Children BangladeshDocumento7 páginasReview Study On Protection Through Better Education and Better Health: Conducted by Safe The Children Bangladeshtowhidul alamAún no hay calificaciones

- Artículos Originales: Rev Chil Nutr Vol. 38, Nº2, Junio 2011Documento17 páginasArtículos Originales: Rev Chil Nutr Vol. 38, Nº2, Junio 2011yanara sujey flores marayAún no hay calificaciones

- Educationists' Voice On Quality Early Childhood Care and Education in MalaysiaDocumento16 páginasEducationists' Voice On Quality Early Childhood Care and Education in MalaysiaMazlinaAún no hay calificaciones

- Chapter 1 4Documento45 páginasChapter 1 4hilaryblancelinsanganAún no hay calificaciones

- Critical Thinking ExercisesDocumento3 páginasCritical Thinking Exerciseselisha1227Aún no hay calificaciones

- My Health Diary, A School-Based Well-Being Program: A Randomized Controlled StudyDocumento15 páginasMy Health Diary, A School-Based Well-Being Program: A Randomized Controlled StudyAudrius BAún no hay calificaciones

- E.Temp Como Base para Los Procesos de EnseñanzaDocumento20 páginasE.Temp Como Base para Los Procesos de EnseñanzaDiegoAún no hay calificaciones

- Implementasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja DDocumento11 páginasImplementasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja DSindy anisaAún no hay calificaciones

- Preventive Mental Health at School: Evidence-Based Services for StudentsDe EverandPreventive Mental Health at School: Evidence-Based Services for StudentsAún no hay calificaciones

- Parental Monitoring of Adolescents: Current Perspectives for Researchers and PractitionersDe EverandParental Monitoring of Adolescents: Current Perspectives for Researchers and PractitionersAún no hay calificaciones

- Incorporating Bioethics Education into School CurriculumsDe EverandIncorporating Bioethics Education into School CurriculumsAún no hay calificaciones

- Revision de La Gestiòn Comunidad en El Pmi 2020Documento4 páginasRevision de La Gestiòn Comunidad en El Pmi 2020Javvier RamirezAún no hay calificaciones

- Costos - Proceso de Las ComprasDocumento13 páginasCostos - Proceso de Las ComprasDaniel Bustamante Lopez0% (1)

- Heroísmo y Propaganda. Análisis Textual de La Campaña Propagandística Los Héroes en Colombia Sí Existen.Documento432 páginasHeroísmo y Propaganda. Análisis Textual de La Campaña Propagandística Los Héroes en Colombia Sí Existen.Carlos BerríoAún no hay calificaciones

- Examen de Discipulado Nivel 2 Temas 7Documento2 páginasExamen de Discipulado Nivel 2 Temas 7Marvin AvaloAún no hay calificaciones

- Tarea Academica N°3Documento15 páginasTarea Academica N°3Nah JekAún no hay calificaciones

- Trayectoria de Aprendizajes 2020 PDFDocumento24 páginasTrayectoria de Aprendizajes 2020 PDFLA Tiendita DE Fannylu TalcaAún no hay calificaciones

- Mary 2Documento8 páginasMary 2Katherine Margarita Gonzalez CamposAún no hay calificaciones

- Gastronomía de Los MayasDocumento7 páginasGastronomía de Los MayasMoreno Nava Paola LizetteAún no hay calificaciones

- Temario Historia Del Mundo ActualDocumento21 páginasTemario Historia Del Mundo ActualGina GutierrezAún no hay calificaciones

- Teoría de La HistoricidadDocumento285 páginasTeoría de La HistoricidadAída Sofía PadillaAún no hay calificaciones

- Relación Capital de Trabajo y La Administración de Activos y Pasivos de Corto PlazoDocumento5 páginasRelación Capital de Trabajo y La Administración de Activos y Pasivos de Corto PlazoGeorge GajaAún no hay calificaciones

- Casación 2155 No Es Nulo Recurso Presentado Por Abog. No HabilitadoDocumento11 páginasCasación 2155 No Es Nulo Recurso Presentado Por Abog. No HabilitadoCarlos cruces atauxeAún no hay calificaciones

- Notificacion Fin RecomendacionesDocumento2 páginasNotificacion Fin Recomendacionesjhon alejandro pulido caicedoAún no hay calificaciones

- Diplomado Calidad y ProductividadDocumento6 páginasDiplomado Calidad y ProductividadDavidAún no hay calificaciones

- Anexo Espíritu SantoDocumento3 páginasAnexo Espíritu SantoDaniel Augusto Garcia GilAún no hay calificaciones

- Elementos Humanos de La LiturgiaDocumento4 páginasElementos Humanos de La LiturgiacoronadobenjaminAún no hay calificaciones

- Oraciones IncompletasDocumento21 páginasOraciones IncompletasALONSO AVALOSAún no hay calificaciones

- Plan de Negocios Certamen PoliemprendeDocumento10 páginasPlan de Negocios Certamen PoliemprendeJosueRodriguezAún no hay calificaciones

- Avila. Dos Aplicaciones de La Teoria Cuantitativa - CEMA-700 - 0819Documento19 páginasAvila. Dos Aplicaciones de La Teoria Cuantitativa - CEMA-700 - 0819juancahermida3056Aún no hay calificaciones

- En Estado de ComaDocumento2 páginasEn Estado de ComaNatalia Gutierrez EcheverriAún no hay calificaciones

- 7 Tema PoligonosDocumento4 páginas7 Tema PoligonosJoseph Antony Ascona MedinaAún no hay calificaciones

- Terminos de Referencia RiegoDocumento6 páginasTerminos de Referencia RiegoRonald EscalanteAún no hay calificaciones

- Te Imaginas Lo Que Dios Puede Hacer Cuando Tu Dejas Que Te UseDocumento2 páginasTe Imaginas Lo Que Dios Puede Hacer Cuando Tu Dejas Que Te UseNestor MendezAún no hay calificaciones

- AritméticaDocumento2 páginasAritméticaJofytYoveraTroncosAún no hay calificaciones

- Referencias LinksDocumento2 páginasReferencias LinksJose MendozaAún no hay calificaciones

- Et MN Pp07 05 Rodillera de Proteccion para MotociclistaDocumento2 páginasEt MN Pp07 05 Rodillera de Proteccion para Motociclistacarolina estupiñanAún no hay calificaciones

- Manual de Expositor Escenografía y MontajeDocumento21 páginasManual de Expositor Escenografía y MontajeDiego RuizAún no hay calificaciones

- Plan de Manejo de RAEES NuevoDocumento7 páginasPlan de Manejo de RAEES NuevoAlejandro RSaguiAún no hay calificaciones

- PARASKEVAIDIS Música Dodecafónica y Serialismo en América LatinaDocumento11 páginasPARASKEVAIDIS Música Dodecafónica y Serialismo en América LatinaKhristianKraouliAún no hay calificaciones