Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

JFS Ideologia Fueros Metamorfosis Fuerismo H C 1990

JFS Ideologia Fueros Metamorfosis Fuerismo H C 1990

Cargado por

javierfseb0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

21 vistas27 páginasTítulo original

JFS_Ideologia_Fueros_Metamorfosis_Fuerismo_Hª_Cª_1990

Derechos de autor

© Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

21 vistas27 páginasJFS Ideologia Fueros Metamorfosis Fuerismo H C 1990

JFS Ideologia Fueros Metamorfosis Fuerismo H C 1990

Cargado por

javierfsebCopyright:

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 27

Ideologa, Fueros y Modernizacin. .

La Metamorfosis del Fuerismo.

1: Hasta el Siglo XIX*

Javier Femndez Sebastin

Universidad del Pas Vasco Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

1

Pese a su escasa relevancia y su modesta dimensin de minifundios

ideolgicos si se las compara con las grandes corrientes del pensamiento po-

ltico de los ltimos siglos, las ideologas,en tomo a los fueros han venido

ocupando un lugar central en la historia moderna y contempornea del Pas

Vasco.

Las razones de esta centralidad y sustantividad en la vida pblica de las

provincias vascas de unos discursos ideolgiCos que, en principio, pueden ca-

lificarse de perifricos y adjetivos, no son difciles de adivinar. Puesto que la

funcin esencial del fuerismo ha sido siempre legitimar un subsistema insti-

tucional, fiscal y jurdico, fundamentando la burocracia provincial y su pecu-

Este trabajo y el siguiente -a cargo de la profesora M' Cruz Mina- tienen una cierta ilacin, puesto que in-

ciden en una temtica similar y sus premisas y lneas generales fueron planteadas coordinadamente. Sin em-

bargo. el desarrollo posterior diferenciado aconseja la publicacin por separado del texto de cada uno de los

ponentes. centrados en diferentes pocas. 101 orden de presentacin de las ponencias obedece estrictamente a

razones de secuencialidad cronolgica.

61

Javier Fernndez Sebastin

liar articulacin con el poder central (primero, con el monarca y luego con los

poderes supremos emanados de la soberana nacional), son esas mismas insti-

tuciones y lites quede algn. modo detentan pretenden seguir ejerciendo-

el "gobierno interior" de cada provincia las ms interesadas en reforzar sus ci-

mientos intelectuales, frente a las amenazas que para la permanencia esas

estructuras entraa la modernizacin poltica. Juntas y Diputaciones -y sus

rganos jurdicQs especializados- no slo instrumentalizan las construcciones

ideolgicas'fueristas: las alientan y las crean directamente. Basta echar una

ojeada a las actas y acuerdos de sus sesiones para comprobar la constante labor

de censura, dirigismo y tutela de ese preciado "patrimonio doctrinal colectivo"

de las provincias1.

El continuo proceso de adaptacin y puesta al da del corpus ideolgico

foral permite distinguir varios fuerismos sucesivos. Esa renovacinl

blamiento no se produce exclusivamente sobre el eje diacrnico; a partir de

finales del XVIII se da una pluralidad de opciones-operando simultneamente,

por cuanto las diferentes ideologas de base aplicarn a los textos forales

'diversas hermenuticas, generando un abanico defuerismosque, al final, slo

coincidirn en un plano abstracto y formal -la valoracin positiva y defensa

genrica de los fueros-, discrepando en casi todo lo dems. Esa variedad de

construcciones. tericas deriva, por una parte, de lo dilatado del perodo

histrico de vigencia de la foralidad: al atravesar por ideolgicos muy

cambiantes el foralismo va metabolizando determinados elementos del am-

biente cultural y del pensamiento poltico de cada poca (esta penetracin del

Zeitgeist es mxima teniendo en cuenta que los tratadistas y defensores de la

foralidad elaboran sus discursos coningredientesculturales muy heterclitos).

Di.rase que el ro del foralismo va coloreando sus aguas con las tonalidades. de

los cambiantes "terrenos intelectuales" PQf los que atraviesa (teologa poltica

y pactismo medievales, segunda escolstica del barroco, corrientes ilustradas y

liberales, conservadurismo y reaccin, doctrinas democrticas y socialistas.. ;).

Claro que,. desde otro punto de vista, la metamorfosis se hac{( necesaria y

obligada: la acumulacin de problemas a resolver derivados del inevitable

conflicto con laacuciante dinmica estatal y las redobladas demandas de legi-

timacin ponen ms de una vez a la foralidad -y a la doctrina que la sUstenta'-

ante una alternativa inaplazable: renovarse omorir. .

As pues, al menos tres factores explican la dilatada vida y el xito del

fuerismo durante cuatrosiglos (hasta fines del XIX):

lEn mi.tesis .de doctorado (Prensa y publicstica vasconavarra en la crisis del Antiguo Rgimen. Los

orgenes del periodismo y el despliegue de las ideologas polticas, yitoria,! 1989, pp. 74 ss.) ya

atencin sobre esa poltica de los magnates provinciales, que desllITol1aron una labor sistemtica de

de obras eruditas, historiogrficas y jurdicas que vinieran en apoyo de las prerrogativas

olvidarse de recompensar econmicamente a sus autores.

62

Ideologa, fueros y modernizacin... I: hasta el siglo XIX

1) La larga y excepcional perduracin de los regmenes forales vasconga-

dos y navarro si se comparan con los territorios histricos vecinos, quedando

singularizados en la Monarquahispnica. desde comienzos del XVIII como un

vestigio del pasado, un hecho institucional anmalo necesitado de especial le-

gitimacin. (Esta posesin prolongada ser precisamente, a pesar de la

circularidad y aparente tautologa del argumento, una de las ms repetidas ra7

zones de fondo para justificar la perpetuacin del fuero -y, llegado el caso,

para pedir su reintegracin-).

2) La probada flexibilidad de algunos de los elementos fundamentales del

ideario foral para ser interpretados en diferentes y variadas claves, lo que faci-

lita su adaptacin a las diversas doctrinas polticas y explica en gran medida el

carcter proteico del movimiento fuerista.

3) La capacidad por parte de la foralidad del Antiguo Rgimen para inte-

grar y conciliar intereses distintos y encontrados, favoreciendo en consecuen-

cia un cierto equilibrio interno y el fortalecimiento de los lazosintracomuni-

tarios. Los distintos sectores sociales (comerciantes, mayorazgos, campesi-

nado...) no dejan de obtener diversas ventajas y beneficios de las exenciones e

inmunidades de las provincias. En este sentido es determinante la hidalgua

universal de base territorial -conquista de principios del siglo XVI-, paraguas

que cobija a gran parte de la poblacin del Pas y que confiere a SIlS

detentadores un patrimonio comn, cifrado en la pertenencia a una suerte de

"solar colectivo". Ah estara la clave de la gran fuerza social del imaginario

colectivo vasco y de la pujanza de lo comunitario / corporativo / orgnico en

detrimento de lo individual 2.

Ahora bien, la hidalgua generalizada, ese "cementojurdico" que man-

tiene relativamente cohesionado a un conglomerado social por lo dems frac-

cionado y heterogneo, tiene, de cara a la dinmica de identidades colectivas

entre el imaginario vasco y el protonacionalismo 'espaol, consecuencias

contradictorias: de un lado estimula el particularismo, al propiciar la toma de

conciencia de pertenecer a un grupo territorialmente diferenciado y jurdica-

mente privilegiado; de otro, en tanto que hidalgua, inserta a los jijosdalgo

originarios vascongados y navarros en el ncleo castellano / espaol ms cas-

tizo: si hay un valor caracterstico de la mentalidad cristianqvieja de la Espaa

medieval y moderna es la llamada "limpieza de sangre". El fenmeno foral

conlleva, pues, inseparablemente las dos caras de la moneda: contra la extem-

pornea y quimrica versin que el nacionalismo dar del fuero (<<expresin

jurdica de la soberana originaria del pueblo vasco), parece claro que, en el

2 P. FERNANDEZ ALBALADE10 y. 1.M. PORTlLLOVALDS, "Hidalgua, fueros y constitucin poltica:

el caso de Guipzcoa", en Hidalgos & Hidalgua dans I'Espagne des XVle-XVIIlesiecles, Pars, C.N.R.S..

1989, pp. 149-165. ..

63

Javier Prnandez Sebastian

sistema tradicional, vasquismoy espaolismo van de la mano. Ambas ten-

dencias s.e implicarimutuamente hasta el punto de que, como no se cansarn

de repetir los ms exfmios, la peculiaridad ms preciada delosvascos

es su primigenio y sin tacha. Puesto que la historiografa

reciente ha insistido tanto en el fuerismocomo pre-nacionalismo vasco

elpunro de desdibujar el componente nacionalista espaol- no

estarde ms prestar alguna/atencin a la otra vertient de la cuestin.

11

Las ideologas fueristas presentan en conjunto dos aspectos fuertemente

interrelacionados: .

En primer trmino, suelen proporcionar una interpretacin global del es-

pritu o esencia del fuero, a partir de una exgesis -ms intuitiva y volunta-

rista que racitmal y analtica- de las reyopilaciones y prcticas forales. Mejor

que de foralidad (textos legales e instituciones concretas) puede hablarse en-

(onces de metaforalidad ("verdadero sentido" supuestamente implcito en la

primera). Se entra as, como ha sealado Javier Corcuera con aciert0

3

, en el

mundo del mito:. sa pretendida "sigriificacinprofunda" convierte al fuero en

una simplernscara, en un significante nebuloso capaz de evocar categoras y

conceptos ms o menos confusos -y connotaciones difusas a ellos asociados-

como "vasquidad", "democraciaancestral" , "tradicin", etc. De ah que, al es-

tudiar las realidades forales, no baste la reconstruccin que nos proporciona la

historiografa jurdica e institucional, siend imprescindible aadir la perspec-

tiva de los historiadores de las ideas y de la cultura.

Esa cambiante y contradictoria metaforalidad oscilar entre.

a) una visin tradicionalista, que hace equivaler el mantenimiento del

fuero a la preserva6in de la religin; lasaludable desigualdad entre colectivos

intrnsecamente diferentes, las costumbres puras y patriarcales de una vida ru-

ralidealizada, etc.; y . .

b) una visin progresiva,. izquierdizante,queatribuir posteriormente al

sistema foral caracteres de liberalismo, democracia, republican,mo,'federa-

lismo o comunismo [sic], segn los. casos.

A la primera lnea de pensamiento se le aade luego un factor

nacionalitario que altera radicalmente el panorama: los fueros vascos, dir Sa-

bino Arana, no son fueros, sino "cdigos nacionales". Ah ha dejado de haber

propiamente fuerismo. El componente mtico-simblico ha llegado a su

3 J. CRCUERA, "La. constitucionalizacin de los derechos histricos: fueros y. autonoma" ,Revista Espa-

ola de Derecho ConstituCional, nm.ll, 1984, pp. 9-38,especialnente pp. 1'0-14.' .

64

Ideologa, fueros y modernizacin... 1: hasta el siglo XIX

pice; el profeta del bizkaitarrismo despoja por complete} a los fueros de su

sustancia histrica: sencillamente han dejado de serlo.

Dentro de ambas interpretaciones globales -la "conservadora" y la "pro-

gresista"- pueden distinguirse una pluralidad de posiciones, sujetas, como de-

cimos, a constante evolucin. En el primer grupo -pese a que sus adalides

pretendan situarse a medio camino, en el centro poltico, el sesgo tradiciona-

lista es palpable--'- los moderados vern en los fueros una "libertad juiciosa",

vieja y venerable, frente a las alharacas de una desordenada y peligrosa libertad

moderna.

Pero, insistimos, las vagas apelaciones a los fueros tienen en todos estos

casos un valor ideolgico, metajurdico y metapositivo, que -como ocurriera

en el Antiguo Rgimen con las leyes fundamentales del reino, limitadoras del

poder soberano, tan manoseadas como imprecisas e indeterminadas

4

- aparecen

a menudo envueltos en una nube de misterio mayesttico.

Al servicio de esas visiones globalizadas, "sintticas" -que no suelen

proceder a verdaderos anlisis previos de la foralidad, siendo frecuentes las

aproximaciones deductivo/proyectivas- se hacen valer, en segundo lugar, una

serie de argumentos justificatorios. El examen de estos argumentos revela

poca variedad y renovacin: aunque aplicados a diferentes interpretaciones e

imgenes del fuero, los temas son bastante recurrentes. Se trata de discursos

que no pretenden nicamente inclinar el nimo de los lectores u oyentes hacia

esta o aquella versin esencialista del fuero; son a la vez -y, muchas veces,

principalmente-las fuentes ms o menos racionales o mticas de legitimacin

de las exenciones y privilegios vascos, la autovisin -a menudo institucio-

nal- de quienes pretenden reproducirlos -y, de paso, reproducirse como mino-

ra dirigente- en el tiempo. De modo que resumir esos alegatos -en los que se

mezclan componentes historicistas y legendarios, jurdicos y polticos, natu-

ralistas y filolgicos-, nos permite conocer la ltima razn de ser, las

"pruebas" y races profundas del hecho foral segn sus mismos valedores

5

.

Un primer grupo de justificaciones -que se contiene ya en los propios

cdigos forales- se relaciona con el gran tpico de la pobreza-del suelo. De

ah arranca, por ejemplo, la libertad de comercio: se haca precisa tal franqui-

4 J.A. MARAVALL, Estado moderno y mentalidad social. Madrid, Revista de Occidente. 1972, I. pp. 367

ss.

5 Es claro, sin embargo, que, en la mentalidad del viejo orden poltico, el privilegio no es un tipo de reali-

dad que necesite justificarse racionalmente a cada paso. Por el contrario -y es este un rasgo que han here-

dado las doctrinas polticas conservadoras de los dos ltimos siglos- la mera existencia y disfrute de un

derecho privativo, mxime si se trata de una prerrogativa muy enraizada. cuyos detentadores pueden alegar

larga posesin, es el mejor aval de su legitimidad. La crtica ilustrada, sin embargo, har pronto necesaria la

bsqueda de una cierta racionalidad al privilegio, y es ah donde, al decaer las alegaciones ligadas al origen

(la sangre y la cuna), de nuevo puedan ser operativos los motivos que apelan a los condicionamientos natura-

les (escasez agraria), y a la funcin O utilidad social (servicios o mritos especiales).

65

Javier Fernndez Sebastin

cia por las dificultades de los transportes terrestres y por ser Vizcaya tierra

montaosa do no se siembra ni coge pan ni otras vituallas (Fuero Nuevo de

Vizcaya, tt. 33, ley I); es tambin la esterilidad de la tierra y muy crecida

multiplicacin de gente en ella la que fuerza a muchos de los vizcanos a la

emigracin (ldem., tt. 1, ley XVI). Sera fcil espigar mltiples alusiones

en las obras de los tratadistas a esa escasa feracidad del suelo vasco. Bstenos

con este fragmento de Floranes que nos viene a la mano (escrito en 1776):

Todas estas libertades de Vizcaya... se deven entender como deca D. Luis de

Salazar, ms que gratuitas, desagravio de la ingratitud de la naturaleza, que

ciertamente di a aquellos naturales un Pas mui estril para su Mansin... .

El botn de muestra es vlido para recordar que, entre los abogados del fuero,

es lugar comn insistir en la idea de que sin las exenciones y ventajas en l

contenidos -entre otras, el "alivio de las contribuciones"- las dbiles estruc-

turas agrarias no permitiran sostener una poblacin en los territorios afora-

dos. Y que, por el contrario, es esa "constitucin privativa" la que no slo ha

permitido mantener a sus pobladores, sino que ha venido haciendo la felicidad

y el bienestar de los vascongados. Y no se olvide que estamos hablando de

unos territorios de alto valor estratgico para la corona.

Entramos as en un segundo venero de argumentos esgrimidos reiterada-

mente por las provincias: los destacados servicios prestados al Rey y su

fidelidad proverbial a la Monarqua. Advirtamos inmediatamente que es sta

una lnea de argumentacin de doble filo, no muy del agrado de los ms ac-

rrimos fueristas del XVIII y XIX. La dificultad consiste en explicar que los

fueros no son una concesin regia, pero sin dejar de reclamar a la vez el

manto protector del monarca en pago de esa acendrada lealtad -entre otras cosas

para rechazar los ataques ideolgicos a la foralidad

6

-.

Los vizcanos -volvemos al Fuero Nuevo de Vizcaya- son... privilegia-

dos de su Alteza por los muy grandes y leales servicios que hicieron y hacen

cada da a su Alteza por sus personas y haciendas, por mar y por tierra. El

mismo Floranes -por seguir citando al erudito montas antes mencionado-

insiste en que <<nuestros reyes los han mirado siempre con tanta benignidad y

estimado sus servicios voluntarios como un efecto de su distinguido amor a

los Soberanos.

6 Ya en el ltimo cuarto del XVI tiene lugar una enconada querella en torno a la legitimidad de la hidalgua

universal y a la propia significacin del Fuero de Vizcaya. Al publicar Juan Garca, fiscal de la audiencia de

Valladolid, un libro en el que negaba validez a la hidalgua general de los vizcanos (De hispaniarum nobili-

tate, Pincia:, 1588), el Seoro se dirigi al Rey para que ordenase que se borrase de la obra todo lo refe-

rente a Vizcaya. Adems, para dar cumplida respuesta a los ataques de Garca, se encarg allicenciado Poza

una obra generosamente remunerada (F. de SAGARMINAGA, El Gobierno y el Rgimen Foral del Seoro

de Vizcaya desde el reinado de Felipe segundo hasta la mayor edad de Isabel segunda, Bilbao, Tipografa

catlica de Jos de Astuy, 1892,1, pp. 78, 80, 86... ).

66

Ideologa, fueros y modernizacin... I: hasta el siglo XIX

En relacin con ello puede constatarse el hecho de que, en efecto, las pro-

vincias proporcionaron asiduamente gran cantidad de servidores, fieles secreta-

rios, militares y mandatarios de la burocracia de Espaa y las Indias. Adems,

siempre se mostraron muy adictas a la vieja dinasta catlico-austraca (desde

la batalla de Toro -en que los caballeros e infanzones vizcanos tomaron par-

tido, junto a los castellanoaragoneses, a favor de Fernando e Isabel-, hasta la

sublevacin de las Comunidades castellanas, que contribuyeron a sofocar), lo

que no les impidi optar por el bando que conseguira la victoria -el borb-

nico- en la decisiva coyuntura de la guerra de Sucesiri.

Otra circunstancia objetiva en la que conviene insistir es el alto valor es-

tratgico de un tramo fronterizo atravesado por el eje principal de comunica-

ciones entre la corte espaola y la francesa. Puesto que mantener importantes

contingentes armados acantonados en el territorio era altamente gravoso, inte-

resaba a la corona que la zona estuviera permanentemente autodefendida por

los hidalgos all avecindados. Las frecuentes guerras y escaramuzas interna-

cionales que tienen lugar en el escenario pirenaico occidental y en la costa

vascocantbrica explican sobradamente el inters de los reyes en fomentar la

poblacin y tratar con especial delicadeza y favor a los notables del Pas

7

. Re-

cprocamente, puede colegirse que los vascongados han de esforzarse ms que

el comn de los espaoles en la defensa del reino, puesto que son "hijos

privilegiados" del monarca. No es raro encontrar, en las representaciones y

comunicaciones que las instituciones provinciales dirigen a la corona, prrafos

en que se invocan estos razonamientos, apelando -a veces con visos de chan-

taje- a su celo en la guardia de las fronteras terrestres y martimas.

Por cierto que tanto la fidelidad tradicional como el sistema de milicias

forales van a conocer una grave crisis a fines del XVIII. Los sucesos acaecidos

en una parte de Guipzcoa durante la guerra contra la Convencin francesa da-

rn pie a que ambas cosas se pongan en cuestin: de un lado, se acusa de infi-

dencia y de traicin a los muncipes donostiarras y a 10$ junteros de Guetaria;

de otro, se empieza a dudar abiertamente de que el dispositivo de defensa foral

de las provincias resulte ya mnimamente eficaz. No obstante, la crisis de

confianza se supera y el tpico penetra en el XIX: Fernando VII apela en 1827

a las Provincias Vascongadas con el remoquete de suelo clsico de la fideli-

dad. A pesar del alzamiento carlista, la reina regente y luego Isabel II repeti-

rn asimismo muchas veces en sus alocuciones el clis de la fidelidad inalte-

rable de los leales vascongados.

Segn este planteamiento, las exenciones vascas -fiscales y militares-

estn lejos de ser concesiones gratuitas: antes bien, responden al principio

7 Felipe n, por ejemplo, recomienda a su sucesor en el testamento (1598) la conservacin de los privilegios

de los l'i:canos. encareciendo su fidelidad y su papel fundamental "en la conservacin de la Monarqua.

67

Javier Fernndez Sebastin

medieval -continuado por la monarqua estamental moderna- que correlaciona

derechos y servicios. La nobleza -y tambin la poblacin en general- de un

territorio puede resultar recompensada en virtud de especiales circunstancias o

de la aportacin continuada de determinados servicios que se demandan desde la

realeza. Dentro de esa misma lgica, al consolidarse los privilegios e

inmunidades, el rey est obligado a respetar y proteger lo que constituyen ya

derechos adquiridos de sus beneficiarios

8

.

Bastante distintas de las razones hasta ahora mencionadas -relativamente

objetivables y externamente evaluables-, podemos reunir en un tercer grupo

el arsenal de argumentos a los que ms propiamente cuadra el calificativo de

ideolgicos, derivados de la visin que los tratadistas vascos pretenden dar de

las provincias (lo que no excluye que muchos de los puntos de apoyo para

esta "autorrepresentacin colectiva" sean de procedencia fornea). Se trata de

una amplia panoplia de armas dialcticas de diverso tipo, de modo que un

examen mnimamente detallado de estos alegatos requerira un espacio del que

no disponemos. Conformmonos, pues, con un somero repaso de los ms

reiterados: autogobierno inmemorial y excelencia de los vascos; costumbre y

uso consolidado por el paso del tiempo; resistencia victoriosa frente a los su-

cesivos invasores que irrumpieron en la pennsula...

Ninguno de estos puntos puede contemplarse de forma aislada ms que a

efectos expositivos, puesto que cada uno de ellos remite constantemente a los

otros -y tambin a los temas y tpicos anteriormente enumerados-o En el es-

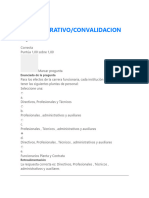

quema adjunto he tratado de visualizar grficamente algunas de esas relaciones

de mutua implicacin y dependencia.

La excelencia del linaje de las gentes de Vasconia va muy unida a las vir-

tudes y cualidades de su lengua privativa, que casi siempre -cuando se ensalza

la pureza y antigedad del idioma- acta como metonimia de sus hablantes, de

modo que el orgullo genealgico y la "nobleza de sangre" se mezclan a me-

nudo con las apologas y fantasas filolgicas. El etnocentrismo suele ir, en

nuestro caso, de la mano de la glotolatra.

El tema del autogobierno inmemorial se va definiendo poco a poco entre

los siglos XVI y XIX, y se conecta estrechamente con la doctrina del origen

consuetudinario del derecho foral. Puesto que los vizcanos se habran dado

Seor libremente mediante un pacto condicionado al respeto de las libertades

preexistentes al contrato, esas "libertades" comienzan a tomar forma de remo-

tos ordenamientos legales e instituciones estables de gobierno (para el caso de

8 Los privilegios concedidos en virtud de servicios prestados o por prestar, en un sistema tradicional de An-

tiguo Rgimen que, por principio, proclamaba la inviolabilidad de los derechos adquiridos, tienen, segn

observa A.M. HESPANHA, un carcter casi contractual [que] los situaba bajo la tutela del derecho de gentes

y los haca inatacables por la ley (Vsperas del Leviatn. Instituciones y poder poltico (Portugal, siglo

XVII), Madrid, Taurus, 1989, p. 399).

68

pobreza agraria

necesidad de la corona

de mantener poblado y

autodefendido el territorio

(valor estratgico zona

fronteriza)

$

( J

razones menos gratas

a la ortodoxia fora/ista

en e/ s, XVIII

LEGITIMACION TRADICIONAL DE LOS PRIVILEGIOS

ASOCIADOS AL REGIMEN fORAL VIZCAINO

hidalgua colectiva

I

gnesis consuetu'dinaria

o revelada del Fuero

Exenciones militares

POSESION PROlONGADA DE ESOS PRIVILEGIOS,

BAJO LA PROTECClON DEL REY

~

<::>

a

()(:

s'

'?

"" (:;

'"

'<

:=

~

....

;:s

O

I:l

"~

;:s

~

;:s-

I:l

'"

i:i

~

'"

OQ'

a

~

>..;

Javier Fernndez Sebastin

Vizcaya el primer Seor sera, as lo quiere la leyenda, un prncipe de origen

britnico: Froom -segn el Conde de Barcelos-, o Don Zura -segn la pos-

terior versin de Garca de Salazar-). Lo que empieza siendo un pacto medie-

val de behetra para la eleccin del Seor y luego una especie de reserva pro-

tectiva o lmite jurdico del Seoro de Vizcaya frente a la soberana del mo-

narca (quien, segn escribe Poza en 1589, [no puede] hacer ley salvo con-

sentimiento de todos los vizcanos en junta debajo del rbol de Guernica)

terminar por describirse en los textos del fuerismo intransigente casi como

un tratado internacional entre poderes paritarios y soberanos: de un lado, cada

una de las "Repblicas independientes vascas", y de otro, el rey de Castilla. A

fines del XIX, las corporaciones provinciales gestadas en los albores de la

Edad Moderna podrn compararse, a los ojos de los fueristas ms radicales -y

enseguida de los nacionalistas-, con Estados de caractersticas similares a los

de su tiempo.

No faltar quien se remonte ms all del fuero, afirmando que la antiqu-

sima nobleza, libertad y autonoma de los pases euskaros es una herencia tan

arcaica como perenne: ha existido siempre desde los tiempos ms lejanos, es

ingnita y no se le debe a nadie, sino a la naturaleza o a la espada (Sanadon,

1785. La referencia del autor de este texto a la espada es bien explcita de la

contundente lgica nobiliaria que lo anima, a lo Boulainvilliers: la nobleza se

gana con las armas; el poder y el derecho tienen en la fuerza su supremo ori-

gen histrico, y no necesitan de ms legitimaciones). Otros, ms moderados,

defendiendo lajusta "desigualdad legal" de las provincias vascongadas en el

seno del Estado constitucional espaol, aseguran que dicha situacin privile-

giada es obra de la naturaleza, la historia, el derecho y los poderes supremos

de la nacin (P. de Egaa, 1870).

Aqu entran en juego los relatos histricos que refieren cmo las provin-

. cias -a diferencia del resto de la pennsula- jams fueron holladas por las su-

cesivas oleadas de conquistadores. Y de nuevo se traen a colacin las condi-

ciones geogrficas: la fragosidad del terreno, responsable de la escasez agraria,

estimula el espritu indmito de los vascos (y, al tiempo, junto con la lengua

-escudo contra las asechanzas de la modernidad- resguarda las esencias

religiosas y la sencillez y probidad de las costumbres rurales

9

). Gracias a su

territorio inaccesible y apartado no fueron jams sometidos a poder extranjero

9 Un notable rural, en vsperas de la primera carlistada, basndose seguramente en el mito tubalista y ellla-

mado monotesmo primitivo, atribuye a la foralidad vascongada un origen divino: es casi una segunda Re-

velacin, un gobierno de Cristo con arreglo a leyes fijadas ya por los primeros padres. A los vascos -

pueblo elegido- les asign Dios un solar montaoso y spero para que los malos no les pudiesen corromper

su lengua y religim>, y el Espritu Santo les dict sus fueros, usos y costumbres (Julinde Churruca, 1830).

La mutua implicacin entre religin y fueros (la primera sera el fundamento de los segundos; los segundos,

la mejor proteccin de la primera) es uno de los motivos recurrentes en la literatura foral de inspiracin

tradicionalista e integrista.

70

Ideologa. fueros y moderni:acin... 1: hasta el siglo XIX

alguno. Ni Roma, ni los dominadores godos ni los musulmanes lograron

subyugar a los vascones. Esta vindicacin de independencia nativa y de depu-

rada limpieza de sangre (tampoco se habra producido contaminacin con casta

de moros ni de judos) cristaliza en varios mitemas que, como el cantabrismo,

la leyenda de don Zura o la batalla de Arrigorriaga, sirven para justificar la

hidalgua colectiva. El argumento de la "independencia" foraL que posterior-

mente se har extensivo respecto de Castilla (y, por ende, de la Monarqua es-

paola), es susceptible de una instrumentalizacin poltica plural; los prop-

sitos de quienes aducen la completa autonoma de cada cuerpo provincial pue-

den ser muy diferentes. Dos ejemplos opuestos y, si se quiere, extremos: 1)

las Juntas de Guetaria, en 1794, proclaman que Guipzcoa ha recobrado su

primitiva condicin de Repblica independiente -segn la ortodoxia foral lo

fue hasta 1200- para negociar de t a t con los revolucionarios franceses de

la Convencin un tratado de proteccin por parte de la Repblica gala; 2) el

tradicionalista Arstides de Artano durante el sexenio democrtico escribe

que los vizcanos, al quedar el Seoro acfalo -Isabel 11 ha sido expulsada-,

han recuperado su primitiva independencia y pueden elegir Seor por su

cuenta, de modo que optarn por el pretendiente don Carlos (VII). En el pri-

mer caso la doctrina foralista sirve a los pre-liberales guipuzcoanos para aso-

ciarse a la Revolucin francesa en su fase lgida; en el segundo la misma

doctrina es usada por los tradicionalistas vizcanos con el fin de desentenderse

de la Revolucin democrtica espaola. preservar los valores religiosos y

volver a la monarqua tradicional.

Con ocasin de la ley abolitoria de 1876 habr incluso quin se plantee,

desde esas mismas premisas, un cierto "separatismo blando" -muy alejado del

bizkaitarrismo radicalmente antiespaol que proclamar Arana Goiri veinte

aos ms tarde-o El anciano Juan de Tellitu y Antuano, miembro destacado

de una acomodada familia encartada, bajo los efectos de la gran conmocin que

se produjo en los medios fueristas del Pas a raz de los debates y

promulgacin del citado texto legaL se dirige reiteradamente a las Juntas de

Guernica urgiendo a las instituciones vizcanas para que soliciten al gobierno

la reparacin de los desafueros referidos [alusin a la ley de 21 de julio de

1876] o, [en caso contrario] se le reconozca el incuestionable derecho de

formar entre el Pirineo y el Ebro un Estado Yndependiente, a la manera de una

pequea Suiza, que, siendo declarado neutral, sirva al mismo tiempo de una

verdadera salvaguardia para Espaa, evitando por esta parte una invasin

Estrangera. Tellitu. al proponer su proyecto de EStado-tapn, apela al

derecho que tiene el Pas aforado a separarse, pacfica yamistosamente de la

Corona de Castilla. Todo ello, eso s, de manera pactada, respetuosa con el

Gobierno, sin salirse de los lmites de la ms estricta legalidad y el

comedimiento y con todos los miramientos de buenos hermanos y conci-

71

Javier Fernndez Sebasti':

liando la justicia con la conveniencia de la Nacin10.

Esta forma de "resistencia pacfica frente a la agresin externa" sera la

excepcin en el panorama histrico que nos pinta el legendismo fuerista: los

indgenas siempre lucharon con denuedo y herosmo contra cualquier riesgo de

perder sus libertades. No obstante, esos mismos vascongados reservan su in-

trepidez exclusivamente para combatir a las fuerzas exteriores que osen anular

su independencia. La fiereza guerrera slo se manifiesta "hacia afuera", y se

toma en extrema docilidad, sumisin y deferencia hacia dentro de la comuni-

dad, para con sus amadas instituciones y sus "seores naturales" (clrigos,

jaunchos, hacendado:;). En el XIX, los Trueba, Ortiz de Zrate, Egaa, Fermn

Caballero, etc., recogiendo un tema ya muy sobado por viajeros y foralistas

anteriores, se hacen lenguas de la "inslita subordinacin" de la masa campe-

sina a sus superiores, que tanto contrasta con el espritu de rebelda e insubor-

dinacin hacia los poderes econmicos y polticos que agita a las regiones

vecinas: La obediencia a las autoridades --escribe P. Egaa, en 1870- no es

en las montaas vascongadas un tributo arrancado por el temor, sino un

movimiento espontneo, tan tradicional y hereditario como las instituciones

de que directamente emana. Trueba, en fin, ensalza en esa misma fecha el

cario [sic] que une a propietarios e inquilinos.

En los distintos discursos fueristas se combinan de modo diverso los ar-

gumentos aqu enumerados. El mismo pasado es varias veces reinterpretado,

ponindose el nfasis en determinados episodios, personajes o gestas histri-

cas. El uso de unos u otros resortes argumentativos tiene que ver no slo con

el clima mentarde la poca y la ideologa del autor considerado, sino con el

efecto persuasivo que ste trata de lograr con su alegato (aunque el juego de

ideologas y realidades conoce a menudo caminos tortuosos). Es lgico, por

ejemplo, que cuando se pretende justificar un trato fiscal ms favorable para

las provincias vascas en el ochocientos resulta ms indicado apelar a los

grandes servicios rendidos al rey y a la patria por el Pas que a la acrisolada

hidalgua de sus naturales. La insistencia en uno u otro aspecto depende ade-

10 Todas las cartas estn fechadas en Valmaseda (los das 4 y 26 de mayo y 3 de diciembre de 1876 y, la ms

explcita, el 23 de marzo de 1877) y se dirigen a la Diputacin General del Seoro (ACJG, Rgimen Foral,

reg. 15, lego 1, nms. 43 y 71, y lego 2, nms. 41 y 118). Debo estas referencias a la amabilidad del joven

investigador Eduardo Alonso Olea. Las especulaciones en torno a la posibilidad de crear una "Suiza pire-

naica" venan de atrs: haca ms de cuarenta aos que Louis Viardot haba publicado artculos en este sen-

tido en la Revue des Deux Mondes. Pero una cosa son las lucubraciones periodsticas y los tanteos diplomti-

cos por parte de algunas cancilleras extranjeras (que ya fueron denunciados en el Senado por el progresista

donostiarra Joaqun M Ferrer, M C. MINA, Fueros y revolucin liberal en Navarra, Madrid, Alianza,

1981, p. 140, n.), carentes de cualquier eco o apoyo significativo en el Pas, y otra la voluntad interna de se-

cesin, producto del despecho poltico, que se hace explcita en hls' cartas de Tellitu. Despus de 1876 parece

que, en efecto, comienza tmidamente a articularse una cierta base social dispuesta a embarcarse en esa

aventura poltica. Arstides de Artano alude en 1885 a la idea separatista que empieza a germinar en las

regiones que fueron forales.

72

Ideologa, fueros y modernizacin... I: hasta el siglo XIX

ms en alto grado de las modas intelectuales del momento. Algunos viejos

temas que haban quedado arrumbados recobran actualidad desde una nueva p-

tica. Tal sucede con las razones de corte naturalista/fisiogrfico (pobreza del

suelo -que hemos visto se maneja desde la Edad Media-, dispersin del hbi-

tat...), muy gratas al espritu cientifista ilustrado (Aguirre, Bowles), y que,

tras un largo eclipse, volvern para seguir repitindose con profusin en el

XIX.

Algunas tesis se toman indefendibles y van decayendo para ser pronto

sustituidas por otras que cumplen una funcin equivalente. Es el caso del

cantabrismo, totalmente desacreditado ya en el XVIII en los medios cultos,

que va siendo discretamente abandonado a comienzos del XIX por los defen-

sores del fuero (Aranguren y Sobrado, Novia de Salcedo... ). El ocaso del vas-

cocantabrismo corre paralelo con la emergencia de un culto redoblado a la len-

gua vasca (que comienza en Larramendi y culmina con Astarloa). Segn cree-

mos, esta coincidencia tiene que ver con un desplazamiento del peso probato-

rio entre un eslabn y otro de la cadena argumentativa: la debilidad del eslabn

"cantabrista" se va a compensar con el prestigio del vascuence como "docu-

mento vivo" y "blasn supremo" de las gentes del Pas. El objetivo es en am-

bos casos el mismo: demostrar que Vasconia no fue jams sometida por los

romanos. El descrdito de la prueba histrica (los lmites orientales de Canta-

bria no incluan, segn demostraron varios eruditos entre los que destaca el P.

Flrez, las provincias vascas), da paso a la "prueba filolgica" (vasco-

iberismo): la pervivencia del euskera, argirn los apologistas del fuero, es la

mejor evidencia de que los vascos siempre conservaron su primitiva indepen-

dencia (transmutada luego en el concepto de "soberana originaria").

Adems, con los imprescindibles retoques y reajustes, ninguno de los ar-

gumentos parece perderse del todo: lo que el rigor histrico no da por bueno

vale para la literatura (que, por otra parte, se difunde ms y tiene una mayor

capacidad de movilizacin de conciencias que la historia positivista y acad-

mica). Valga un ejemplo: los fantsticos relatos del cantabrismo, desahucia-

dos por la historiografa, reaparecen en forma legendaria ms de cien aos

despus en las Tradiciones Vasco-Cntabras de Juan Venancio Araquistin.

III

Hasta comienzos del setecientos la foralidad se mantiene en equilibrio, no

sin algn momento de apuro, en el seno de la Monarqua austracista de agre-

gacin. A lo largo de muchas dcadas, los tratadistas -Garibay, Poza, Echave,

Henao...-, basndose en leyendas apcrifas, textos fragmentarios de la Anti-

gedad y crnicas medievales, van elaborando un amplio cuerpo de "dogmas

73

Javier Fernndez Sebastin

histricos", hasta constituir una verdadera "materia de Vasconia". Las mino-

ras oligrquicas -especialmente la nobleza territorial, que controla las institu-

ciones provinciales- son las beneficiarias principales del sistema, aunque ste

no deja de presentar ventajas generalizadas, derivadas del extendido estatus de

la hidalgua.

Pero en el ltimo tercio del siglo XVIII, coincidiendo con la generalizada

crisis del Antiguo Rgimen, el equilibrio se rompe. En el inicio de los pro-

blemas que finalmente abocarn a la ruptura del sistema estn al menos estas

tres circunstancias:

- El impacto del criticismo ilustrado, que sale al paso de las presunciones

ms descabelladas en tomo a la lengua vasca y, sobre todo, de los relatos fa-

bulosos supuestamente histricos;

- Las presiones de la Corona por recortar las exenciones fiscales de las

Provincias y de Navarra (sobre todo al final del siglo, cuando se desencadena

la ofensiva intelectual que, acogindose precisamente al espritu crtico de las

luces y a la necesidad de comprobacin documental de los derechos aducidos

-Diccionario Geogrfico-Histrico, Noticias histricas de Llorente-, pone en

un serio brete a los defensores del foralismo tradicional);

- Junto a ello, la propia dinmica endgena del entramado social de los

territorios aforados (que no es ajena, por supuesto, a los requerimientos ex-

genos que acaban de apuntarse). Las tentadoras perspectivas del comercio di-

recto con Amrica (desde 1778) y los problemas aduaneros y de mercado (ade-

ms de la minusrepresentacin del mundo mercantil Yburgus en las ins-

tituciones forales, frente al peso determinante de los hacendados) inclinan a

los intereses comerciales y manufactureros a transformar el statu qua: un anti-

fuerismo ms o menos virulento o solapado comienza a hacerse notar, espe-

cialmente entre los comerciantes y fabricantes donostiarras y bilbanos. Al-

gunos textos'de Foronda, Vargas Ponce, Vidarte, o de determinados sectores

de la Sociedad Bascongada expresan bien ese malestar. Cuando el enfrenta-

miento entre mercaderes y notables rurales se agudiza (guerra de la Conven-

cin, Zamacolada), el revisionismo foral aparece ms claramente. Ante la ob-

solescencia del viejo ordenamiento, era para muchos una evidencia la necesi-

dad de modificarlo, pero la sacralizacin del fuero confiere a la operacin un

calado ideolgico-simblico mucho mayor que el que tendra la simple actua-

lizacin tcnico-jurdica de unos textos legales. Es difcil hallar, sin embargo,

recusaciones in tato que, desde una perspectiva iusracionalista, codificadora, se

atrevan a presentar explcitamente el fuero como una antigualla que hubiera

que rechazar por haber quedado plenamente superada. Esa ausencia de crticas

radicales quiz derive en parte de las limitaciones de la Ilustracin jurdica

espaola, pero no deja de ser un ndice de que la cuestin foral haba llegado a

constituirse en un tema tab.

74

Ideologa, fueros y modernizacin... 1: hasta el siglo XIX

Conviene subrayar que la Ilustracin vasca no procedi a una verdadera

modernizacin ideolgica en este terreno. Entre las insuficiencias de los Ami-

gos del Pas hay que anotar su falta de rigor histrico frente a la mitografa

tradicional de los tratadistas. Las minoras cultas no aplicaron la razn crtica

a la visin dominante del p ~ s a d o vasco, seguramente por miedo a que se

resintiese todo el edificio institucional de los poderes provinciales, global-

mente favorable a esas mismas lites. Con pocas excepciones. no se produjo

-como ocurri en buena medida en otras partes- el saludable expurgo y depu-

racin de las muchas patraas y construcciones espurias que acompaaban

tradicionalmente a la historiografa vascongada. Quedaba as el campo abo-

nado para que los crticos forneos -los nombres de Mayans, Flrez, Risco,

Llorente, Gonzlez Arnao o Traggia son suficientemente evocadores al res-

pecto- procedieran a llenar en parte ese vaco. El dficit de historiografa ho-

mologable sobre el Pas que tantas veces se ha hecho notar -y que slo ha

comenzado a reducirse sustancialmente en las ltimas dcadas- tiene un origen

claro en esta "Ilustracin insuficiente", que podra estar asimismo en la raz de

la gran floracin decimonnica de literatura legendista y seudohistrica.

Lejos de cualquier decaimiento o criba significativa, la mitografa foral

experimenta un rearme en pleno siglo XVIII gracias a una personalidad tan

caracterizadamente antimoderna como la de Larramendi. El jesuita guipuzcoa-

no sistematiza el corpus ideolgico de los tratadistas de la poca de los Aus-

trias (radicalizando posiciones); refuerza el vnculo dialctico entre particula-

rismo y espaolismo (al primar la lectura pre-nacionalista de Larramendi -so-

bre todo el sueo separatista de las Provincias unidas del Pirineo- suele olvi-

darse que, para el clrigo andoaintarra, la principal singularidad, el ms precia-

do ttulo de los vascos es ser espaoles de primera -los nicos primitivos,

autctonos y legtimos espaoles-); y tiende un puente entre el pensamiento

tradicional del barroco -la segunda escolstica hispana- y el incipiente esp-

ritu pre-romntico (su concepcin orgnica de la sociedad o la importancia de

la lengua como elemento fundamental definitorio/excluyente de la colectivi-

dad/mayorazgo de los hidalgos guipuzcoanos, conectan con el antirraciona-

lismo y la nueva sensibilidad por la diversidad cultural y el espritu popular

que enseguida comenzar a abrirse paso de la mano de autores como Hamann,

Herder o Shleiennacher).

El cambio ms significativo, sin embargo, se produce cuando Manuel de

Aguirre expone. en las postrimeras del setecientos, una versin verdadera-

mente novedosa de la gnesis y del sentido profundo de la foralidad. En un

momento en que la sociedad y el poder poltico han dejado ya de concebirse

como algo "natural" -al modo aristotlico-tomista-, para atribuirles un origen

plenamente artificial, contractual, su reinterpretacin del fuero vizcano en

tnninos de "contrato social" rusoniano -con algunas adherencias de la teora

7",

Javier Fernndez Sebastin

federativa altusiana- supone un gran viraje, un planteamiento sobre bases

completamente distintas (vase el grfico adjunto), Por lo dems, "El Militar

PRIMER MODELO DE LEGITIMACION ccUBERAL-DEMOCRATICA

DE LOS FUEROS VASCOS

(MANUEL DE AGUIRRE, 1780)

clima hmedo, orografa y, sobre todo,

hbitat disperso ("esparcida y aislada

colocacin de sus casas y solares")

costumbres sencillas y

virtuosas (visin ednica

del Pas)

autogobierno ancestral

por medio de un contrato

social entre cabezas de familia:

sistema de sucesivas asambleas

(de la anteiglesia a la Junta general)

"

Los cdigos forales, emanados de la voluntad general de esas

asambleas democrticas,

hacen del Pas Vasco un islote de libertad moderna

en el ocano de la monarqua absoluta hispana,

Los vascos, sin embargo, son los sbditos ms leales a la

Corona (protectora de sus libertades)

76

Ideologa, fueros y modernizacin... 1: hasta el siglo XIX

Ingenuo" no es el nico en dar ese paso: con algunos matices, el juriscon-

sulto madrileo -oriundo guipuzcoano- Bernab Antonio de Egaa sugiere

tambin la existencia de un remoto contrato en el origen de los fueros de

Guipzcoa, en virtud del cual los habitantes de ese territorio abandonaron su

primitivo estado de naturaleza para edificar una sociedad civil. La antiqusima

legislacin emanada de ese pacto social sera precisamente el cdigo foral.

La compatibilidad de esta nueva hermenetica foral con las ideas revolu-

cionarias se pondr a prueba con ocasin de la irrupcin en el Pas de las tro-

pas republicanas francesas. No faltarn publicistas (Julin Negrete, Jos Mar-

chena...) que enseguida difundan en Espaa y en el extranjero ese foralismo de

nuevo cuo.' El fuero, lejos de ser una ley de raigambre medieval, resultado de

un pacto condicionado de sujecin a un Seor/monarca, en adelante va a ser

visto frecuentemente como el resultado de un autntico pacto fundacional de la

sociedad en la que rige, sociedad que, de paso, se describe como una democra-

cia de base rural. Superadas las teoras historicistas del pacto medieval y la

nocin de la translatio imperii de la comunidad al prncipe, que definiera la

neoescolstica, la teora del contractualismo poltico moderno dibuja un pacto

hipottico, una ficcin lgica explicativa del origen de la civitas.

Se comprende que el nuevo modelo de legitimacin, si bien es incompa-

tible con los mitos o dogmas histricos clsicos, no rompe con la idolatriza-

cin del fuero: antes bien, transforma y extiende esos sentimientos hacia sec-

tores socio-polticos en principio hostiles al Antiguo Rgimen.

La comparacin entre este primer foral-liberalismo y el foralismo tradi-

cional arroja algunas conclusiones interesantes. Un rpido vistazo a los dos

esquemas que acompaan a este texto es suficiente para comprobar la extrema

sencillez del modelo de Aguirre frente a la relativa complejidad de la legitima-

cin tradicional. Para el primero ya no se trata de defender privilegio alguno.

No hay, en consecuencia, relatos historicistas ni apelaciones a vetustos ttu

c

los de hidalgua, sino slo el "mito racional" necesario para fundamentar la

gnesis de las instituciones vascongadas. Pero la enorme diferencia que, prima

facie, parece separar ambos esquemas (la distancia que va de la visin hols-

tica, jerrquica y estamental de la comunidad orgnica a la moderna sociedad

poltica, agregado de individuos-ciudadanos donde cada uno posee una parte

alcuota del poder), no impide que un examen ms detenido revele algunas co-

rrespondencias y homologas. En las dos cabeceras encontramos una razn

geogrfica (pobreza del suelo/hbitat disperso): en ambos casos se dira que

subyace la ambicin intelectual por remontarse de la "historicidad" a la

"naturalidad" (muy en la lnea de Badina -libro V de Les Six Livres de la R-

publique- o de Montesquieu -L'esprit des loix-), haciendo de las condiciones

naturales el fundamento ms slido de la "constitucin interna" de la sociedad

-que estara secretamente regulada por un casi inconmovible "orden natural"-.

77

Javier Fernndez Sebastin

El tpico de la pureza y virtud de las costumbres rurales pasa de asociarse a la

figura del "labrador e hidalgo honrado", tpicamente cristiano-vieja, al nuevo

imaginario romntico del hon sauvage y de l'homme naturel rusoniano. (En

relacin con este punto, la tradicional visin idlica del Pas y de sus gentes

se queda corta frente a la Arcadia feliz que nos pinta Aguirre, cuyo discurso

parece prolongar la edad de oro desde los "tiempos patriarcales" hasta el pre-

sente... justamente en un momento en que la crisis econmica y social golpea

con dureza). La ficcin del contrato social entre los pobladores para superar el

estado natural e ingresar en el estado civil, no carece de alguna semejanza con

el discurso tradicional del autogobierno ancestral. En fin, abusando sin duda de

la analoga, el espritu brbaro e indmito podr reconvertirse en lucha heroica

contra el despotismo, de manera que las "libertades vascongadas" puedan ho-

mologarse con las libertades polticas liberales. Hasta el punto de ver retros-

pectivamente la hidalgua colectiva como si se tratase de un estatuto de ciuda-

dana prematuro.

La ambigedad es una vez ms la mejor garanta de permanente aggior-

namento del respaldo ideolgico foral. Tambin al aplicarle al sistema la teo-

ra de las formas de gobierno el resultado es notablemente verstil. Alonso de

Azevedo a fines del XVI asimil la constitucin vizcana al rgimen mixto,

combinacin del gobierno monrquico, aristocrtico y democrtico (Seor,

nobleza solariega, Juntas generales). Segn la situacin poltica y el clima

intelectual del momento, los defensores del fuero insistirn en unos u otros

elementos de la clsica tipologa tridica: los tratadistas del barroco subrayan

casi obsesivamente el aspecto monrquico y la fidelidad de los vizcanos hacia

el soberano; al menudear en el setecientos los desencuentros con la corona,

Larramendi preferir definir el rgimen guipuzcoano como una "aristocracia

mixta de democracia"; con el advenimiento de las teoras polticas ilustrado-

liberales, Aguirre despoja a la foralidad del baldn aristocrtico y habla ya de

una "democracia rural" pura.

El impacto de la Revolucin francesa y, enseguida, del 1808 espaol

provoca hondas transformaciones ideolgicas en ese gozne entre dos siglos.

La idea de fuero sobrevive al choque con las nuevas ideas y valores (libertad

poltica, igualdad jurdica, racionalidad administrativa), gracias a hombres

como Manuel de Aguirre, Sanadon, Diego de Lazcano, etc., que --con la indi-

recta colaboracin de revolucionarios como Tallien o Moncey- ponen las

primeras piedras para inventar una nueva tradicin: la del pasado democrtico

de los vascos. El efecto de los textos de estos y otros autores (pronto abunda-

rn los publicistas que valoran los fueros como espejo de "cdigos republica-

nos"), ms all de sus motivos e intenciones, es consolidar la tradicin insti-

tucional, inyectando nueva savia intelectual en el viejo tronco de la foralidad.

Al producirse el declive del antiguo rgimen poltico, la dificultad para los

78

Ideologa, fueros y modernizacin... 1: hasta el siglo XIX

neofueristas residir en explicar cmo los vascos han seguido siendo libres a

pesar de su larga y leal subordinacin a un monarca desptico o absoluto,

verdadera cuadratura del crculo de la teora que pretende ver en el fuero un ge-

neroso anticipo de la libertad moderna11.

Lo cierto es que en un momento en que, en los medios polticamente

avanzados, todo privilegio resulta odioso y ya no es de recibo la apelacin a

hidalguas ni noblezas de sangre, obras como las de Aguirre, Sanadon et alii

van a permitir cohonestar las viejas prerrogativas en el nuevo clima ideol-

gico, disfrazando los fueros de libertad y derecho natural y echando as las ba-

ses de la "solucin moderada" a la cuestin foral (que finalmente se har reali-

dad en los aos 40 del siglo XIX).

Cuando los liberales de las Cortes de Cdiz desempolven un mtico me-

dievalismo hispano para arropar su labor constituyente, la retrica de Arge-

Hes, Martnez Marina, etc. ver en los fueros vasconavarros un resto de la an-

tigua legislacin patria, ltimo islote democrtico que el diluvio del despo-

tismo no lograra anegar. As, cuando la Constitucin de 1812 anule total-

mente el entramado jurdico e institucional de las provincias vascas, se podr

decir que la nueva ley de leyes no es ms que la extensin del espritu foral a

toda Espaa. Al tiempo que las especulaciones vascoiberistas atribuyen al

euskera la calidad de primera lengua peninsular, los liberales ven en los fueros

vascongados el reducto postrero de las viejas libertades espaolas: todo contri-

buye a conceder a los vascos un papel preeminente en Espaa. Primeros po-

bladores y ltimos resistentes frente al despotismo gubernamental (como en

la antigedad lo fueron frente a las invasiones romana y musulmana, y como

lo sern en el futuro frente a las transformaciones polticas de la sociedad li-

beral-burguesa), se dira que ttulos tan sealados merecen compensacin y

trato preferente. Un "mesianismo de amplio espectro", que reivindica para los

vascos funciones polivalentes y an opuestas de redentores del resto de Espa-

II Los protagonistas de la primera fase de la Revolucin francesa fueron muy conscientes del doble y para-

djico papel que los cuerpos intermedios podan cumplir en una poca de crisis de la monarqua tradicional.

A la sagacidad del abate Sieyes no le pas desapercibida esa doble faz: "Se imaginan a s mismos -escribe en

su Essai Sl/r les privileges (1789)-, en tanto que cuerpo de privilegiados, necesarios a toda la sociedad que

vive bajo un rgimen monrquico. Si hablan con los jefes del gobierno. o con el propio monarca. se presen-

tan como el apoyo del trono y los defensores naturales del mismo en contra del pueblo: si. por el contrario.

hablan a la nacin, se convierten en autnticos defensores de un pueblo que. sin ellos. sera aplastado por el

despotismo (cito por la traduccin de M. Lorente y L. Vzquez. Madrid, Alianza. 1989. p. 651. "o sin ma-

tizaciones, podra predicarse algo bastante similar de unos regmenes forales que un da eran ensalzados

como el ms firme asidero de la corona para, al da siguiente. al cambiar las tornas polticas. revestirse

prcticamente sin solucin de continuidad con la vitola de "restos de la antigua libenad frente al despotismo

reinante por doquier. Unos meses antes que se publicara el folleto citado de Sieyes. un conde de '.'lirabeau

nada dispuesto a perpetuar bajo el rgimen constitucional las desigualdades jurdicas y fiscales en nombre del

respeto a las "libertades concretas", haba escrito "Guerre aux privilgis et aux privileges; les privileges

sont utiles contre les rois, mais sont dtestables contre les nations.

79

Javier Fernndez Sebastin

a, se hace valer en cada momento histrico con muy diferentes contenidos y

propsitos12.

En el XIX, a la vista del tradicionalismo reinante en las provincias, de los

resultados electorales y de la relativa paz social -gracias a la inslita su-

bordinacin de que hablbamos antes-, el Pas de los fueros adopta un pecu-

liar perfil de excepcional placidez y concordia; era, como dijo Ma y Plaquer,

un autntico oasis conservador en medio de las inclemencias de la revolucin

que agitaba a Espaa y a Europa. El propio Cnovas se refiri al Pas Vasco

con el epteto de sagrado asilo en las revoluciones.

Entre tanto, los nuevos aires del romanticismo poltico y los nacionalis-

mos esencialistas que se extienden por Europa llegan tambin al Pas (obras

como la de Humboldt, Erro, Zamcola, Moguel o Astarloa sealan ese desper-

tar): los fueros comenzarn entonces a considerarse por algunos como la ex-

presin jurdica del espritu del pueblo-comunidad en el que surgen, creador

autctono de un derecho y de una cultura original e irrepetible (pese a que los

textos forales pueden relacionarse en su raz -dejando a un lado la influencia

especficamente castellana- con la recepcin del derecho romano-cannico,

comn al Occidente bajomedieval). Es as como, desde una filosofa jurdica

prxima a la alemana Escuela Histrica del Derecho, la foralidad podr ser es-

grimida contra la soberana nacional del nuevo Estado liberal, planteando la

incompatibilidad -o, al menos, la difcil imbricacin- entre la "constitucin"

vizcana, alavesa, etc. y la Constitucin espaola del 12. (Tambin del es-

quema argumental alternativo, el de Aguirre, se colige que, as como el sis-

tema provincial tradicional mantena una tensin casi estructural con el mo-

narca, la nueva idealizacin liberalizante de la foralidad podra resultar de con-

flictiva articulacin en un sistema constitucional para toda Espaa -cmo

encajar la pequea voluntad general de los vizcanos, alaveses o guipuzcoa-

nos en la voluntad general del conjunto de la nacin?-).

* * *

Al tiempo que la fundamentacin arcaica-medieval del pacto con el Seor

comienza a dar paso parcialmente, desde finales del XVIII, a la teora poltica

racionalista del moderno contrato social -que al principio no pasa de ser una

extravagancia minoritaria, casi un cuerpo extrao en la secuencia de la cultura

foral-, la lnea dominante del fuerismo sigue siendo la representada por los

12 M' Cruz MINA ha dedicado un trabajo reciente a otra versin de este mesianismo -la del tradicionalismo

decimonnico, frente a la amenaza revolucionaria-, destacando de paso la flexibilidad de la utilizacin hist-

rica del mismo ("Navarro Villoslada: 'Amaya' o los vascos salvan a Espaa", Historia Contempornea, n 1,

1988, pp. 143-162).

80

Ideologa, fueros y modernizacin... 1: hasta el siglo XIX

jurisconsultos y letrados de las Diputaciones (autnticos "orculos" del fuero,

en expresin del corregidor Navascus). A destacar los vizcanos Fontecha y

Salazar, Aranguren y Sobrado y Novia de Salcedo, quienes, en una poca

ideolgicamente convulsa, se encargarn de llevar a cabo una sustancial reno-

vacin del foraltradicionalismo.

Pedro de Fontecha y Salazar, a mediados del XVIII, seala el inicio de una

tendencia ms juridicista que historicista. Sin dejar de lado la compilacin de

los tpicos fueristas al uso, uno de sus principales objetivos es colocar a las

instituciones privativas vascas (vizcanas, en este caso) fuera del debate sobre

el derecho histrico positivo, en un mbito ms resguardado de las regalas del

monarca: el de un cierto iusnaturalismo de "derecho internacional pblico" (el

ius inter gentes suareciano, aplicado a las relaciones entre distintas comunida-

des polticas "perfectas"). Fontecha llega a afirmar que los privilegios y exen-

ciones de Vizcaya son un derecho natural del Seoro ya constituido como

Estado o "Repblica libre" antes de su vinculacin con Castilla. El pacto fo-

ral tendra, pues, una base interestatal y paritaria, al haberse efectuado por dos

potencias distintas y soberanas que se comprometen a respetar lo acordado.

Segn sugiere Fontecha seran de aplicacin en este caso las normas del dere-

cho de gentes y, en especial, la clasula de fidelidad a los compromisos con-

trados (pacta sunt senanda). Su radical foralismo no obsta, sin embargo, para

que se manifieste como fervientemente adicto a la Monarqua espaola; el t-

tulo de su obra (Escudo de la ms constante f y lealtad) exime de mayores co-

mentarios en este sentido.

Cuando, en los primeros aos del XIX, estalla la gran polmica que pone

en el ms serio apuro a los fueristas y amenaza con desplomar todo el edificio

intelectual que tantos autores haban ido levantando a lo largo de siglos,

Aranguren -en su respuesta a Llorente-, profundizar en el surco de Fontecha:

segn el jurisconsulto baracalds, los fueros son las leyes fundamentales de

los vizcanos, ya constituidos como Estado cuando se vincularon por pacto

voluntario a la corona de Castilla. En consecuencia, el rey de Espaa tiene

soberana protectiva, no absoluta, sobre los vizcanos; aunque el monarca no

otorg los fueros, s est comprometido a protegerlos.

Frente a sus adversarios intelectuales, Juan Antonio Llorente mantiene en

sus Noticias histricas de las tres Provincias Vascongadas (1806-1808) una

actitud que podemos calificar de "positivista", tanto historiogrfica como ju-

rdicamente hablando: no existen ms pactos que aquellos que pueden probarse

con documentos y diplomas fehacientes, ni ms fueros que los que constan

por escritura. Acompaa su brillante despliegue de erudicin crtica de una

amplia coleccin de fuentes textuales e instrumentos diplomticos (tomos III

y IV), niega todo valor probatorio a las especulaciones jurdico-polticas ca-

rentes de respaldo documental y, en consecuencia, afirma con irona no exenta

81

Javier Fernndez Sebastin

de desdn que esos fantasmales Estados vascongados que, segn los fueristas,

pactaron con los Reyes de Castilla son comparables a la quijotesca Insula Ba-

ratara.

Pedro Novia de Salcedo responder de nuevo con argumentos de corte

iusnaturalista y reaccionario a los alegatos positivistas e ilustrados de Llo-

rente. En su monumental Defensa histrica, legislativa y econmica del Se-

oro de Vizcaya y provincias de Alava y Guipzcoa (obra escrita en 1829 y

publicada en 1851), el prcer bilbano -que gusta de acogerse a la categora

poltica burkeana de la prescripcin

13

, piedra angular del nuevo conservadu-

rismo postrevolucionario- apela constantemente a la tradicin y a la costum-

bre para intentar detener un proceso histrico que, inspirndose en las anr-

quicas doctrinas de los modernos sofistas, amenaza con nivelar las provin-

cias en nombre de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

El mismo autor introduce una mutacin argumental an ms significa-

tiva: a diferencia de la anterior literatura fuerista, que sola insistir en determi-

nados sucesos y fastos del pasado, en el alegato de Novia el peso principal ya

no descansa en el saber histrico, sino en las interpretaciones jurdicas (y, se-

cundariamente, en las especulaciones filolgicas). Novia de Salcedo llega in-

cluso a reconocer la carencia de suficientes manuscritos y ttulos probatorios,

pero, haciendo de la necesidad virtud, el patricio vizcano afirma que esa mis-

ma laguna documental es la mejor demostracin de la impar antigedad de las

prerrogativas y libertades vascongadas, anteriores a cualquier concesin real

l4

.

Que la luz del conocimiento no pueda penetrar en esa oscura noche de los

tiempos es un nuevo timbre de gloria para la foralidad. Al prestigio que en la

cosmovisin tradicional rodeaba a las cosas antiguas -que se reputaban de ex-

celentes por el mero hecho de serlo

I5

_, se une ahora la aureola de especial va-

13 Ya el P. Gabriel de Henao haba apelado a la prescripcin legallongissimi temporis>! (Averiguaciones de

las antigedades de Cantabria, 1689-1691) para sancionar el sometimiento de los guipuzcoanos a la soberana

real, conservando sus usos, costumbres, prerrogativas, exenciones, privilegios y franquezas.

14 El argumento de Novia recuerda en este punto a las razones esgrimidas por Joseph de Maistre al co-

mienzo de su Essai sur le principe gnrateur des constitutions politiques (1809), cuando, citando a J. Big-

non, afirma que las leyes fundamentales de Francia -y, en concreto, la ley slica- no estn escritas en ningn

libro, sino en el corazn de los franceses. Frente a las constituciones escritas del liberalismo, a las que

desprecia, esta carencia documental es, para el gran propagandista de la contrarrevolucin, un sello peculiar

de las <<leyes verdaderamente constitucionales, consagradas por la costumbre y anteriores a todo derecho

positivo.

15 El Antiguo Rgimen tiende intrnsecamente al estatismo, puesto que la mejor garanta de los derechos

subjetivos/adquiridos en que jurdicamente se basa es precisamente su antigedad (M. GARCIA PELAYO,

"La constitucin estamental", Revista de Estudios Polticos, XXIV, 1949, p. 114). En este sentido, la lgica

de "descubrimiento" y perpetuacin del derecho histrico -que, segn seal Kern, caracteriza a la mentali-

dad jurdica medieval- subyace tanto en la obra de Llorente como en las de sus adversarios, si bien el can-

nigo riojano se muestra mucho ms inclinado a admitir la iniciativa real en la creaciri/modificacin del de-

recho objetivo.

82

Ideologa, fueros y moderni::acin... 1: hasta el siglo XIX

loracin que el romanticismo arroja sobre todo lo incierto. desconocido y re-

cndito.

Idntico pathos romntico se manifiesta por entonces en las teoras sobre

los orgenes del euskera -y las consideraciones sobre el mundo primitivo

asociado a la lengua- debidas a las plumas de Astarloa y de Erro.

IV

La pervivencia de algunas de las tesis y temas tradicionales del fuerismo

en el imaginario colectivo y en las ideologas polticas de nuestro siglo con-

tribuye a perpetuar ese notable desfase entre el impulso econmico y las iner-

cias ideolgicas que -como sealara hace tiempo Julio Caro Baroja

l6

- ha

venido caracterizando histricamente al Pas Vasco: a la vez que se desarrollan

las. modernas industrias y tecnologas es patente el arcasmo ms rancio en la

esfera de las representaciones simblicas.

Esa falta de comps ha tenido por fuerza que dar origen a disfuncionalida-

des en el proceso global de desarrollo y modernizacin de la sociedad vasca. El

divorcio entre una economa dinmica y un universo mental fuertemente las-

trado por el pasado complica un tanto el estudio del caso desde los modelos

tericos de modernizacin, que presentan un panorama mucho ms acompa-

sado y homogneo entre los distintos subsistemas. En dichos modelos, las

esferas econmico-tcnica, socio-poltica e ideolgico-cultural suelen tratarse

como dimensiones inseparables y ms o menos convergentes de un mismo

fenmeno.

Lo cierto es que la modernizacin ideolgica -si por tal entendemos la

progresiva asuncin colectiva de un conjunto de rasgos y de valores tales

como la secularizacin y el individualismo, el contractualismo poltico y el

positivismo jurdico, la aceptacin de la legitimidad estatal, el aprecio por la

racionalidad administrativa y la participacin en las decisiones polticas, etc.-

slo de manera muy atenuada e imperfecta y con no pocas contradicciones y

considerable retraso logra penetrar en el universo mental de las lites y de la

poblacin en general.

En ello no hay que ver slo un problema de ideologas. La realidad pol-

tica no es ms alentadora al respecto. Atendiendo a la periodizacin simplifi-

cada que nos propone uno de los modelos ms difundidos de modernizacin

poltica, puede observarse que, tambin desde esa perspectiva, algo falla hist-

ricamente desde la base. El primer f 8 t ~ c t i o que cabe distinguir en dicho proceso

de modernizacin es la crisis de penetracin e integracin, que G. Pasquino ha

16 J. CARO BAROJA, Introduccin a la historia social y econmica del pueblo vasco, San Sebastin, Txer-

toa. 1974, pp. 27-28.

Javier Fernndez Sebastin

definido como el proceso a travs del cual nace un Estado ms o menos

centralizado... [que] trata de extender y reforzar su autoridad penetrando en los

diversos sectores de la sociedad, exigiendo y obteniendo para el poder central

la obediencia precedentemente debida a los centros de poder 10cales1? Pues

bien, no es ningn secreto que este proceso de transferencia de poder que lleva

al Estado a auto-arrogarse la plena soberana, a costa de la expropiacin de los

viejos poderes corporativos y provinciales -que, en la llamada "constitucin

estamental" mantenan una situacin de dualidad de poderes, en delicadoequili-

brio con la realeza-, por diversas causas tropez con obstculos particular-

mente importantes en las provincias exentas y en Navarra. El resultado hist-

ricamente constatable de este proceso es que laoralidad lograr aguantar con

relativo xito el tirn de la estatalidad en ciernes.

A lo largo del XIX la proliferacin de folletos, artculos periodsticos y

toda clase de publicstica menor de carcter fuerista -en el ms amplio sen-

tido- llega a formar una maraa casi inextricable de argumentos, razones y

sinrazones. Con frecuencia resulta difcil el anlisis pormenorizado y concreto

de las fuentes y la gnesis de cada argumento y la adscripcin detalo cual

idea a un autor o corriente de pensamiento. Los constantes intercambios y

prstamos entre las diversas interpretaciones del fuero abocan finalmente a un

conglomerado intelectual amorfo, fruto de una intertextualidad abigarrada que,

a primera vista, confiere al fuerismo -en cualquiera de sus versiones, inte-

grista, moderada o republicana- un carcter mostrenco y annimo de "creacin

colectiva". Los conceptos y alegatos fueristas, con independencia de su origen

e intencionalidad -a veces contradictoria-, se mezclan, acumulan y transfieren

de una a otra corriente. Autores tradicionalistas utilizan argumentos seudode-

mocrticos y viceversa. Contribuye a aumentar la confusin la caracterstica

polisemia e indeterminacin del lenguaje poltico-ideolgico; "libertad",

"igualdad", "tradicin", "independencia", "democracia"... son vocablos que

pueden denotar ideas muy diferentes y aun opuestas en los diferentes momen-

tos y discursos.

Paradjicamente, las instituciones forales -y, por extensin, el propio

Pas Vasco- representarn a la vez la quintaesencia de la Tradicin y el sm-

bolo de la Libertad por excelencia. (Tambin con posterioridad, desde otro

punto de vista, esas instituciones sern para algunos el smbolo y la cifra de

lo ms castizo y genuino de Espaa, mientras que para otros prefiguran el an-

tecedente y la raz de la voluntad independentista de la "nacin vasca" frente al

"Estado espaol"). Vasconia seguir siendo una reserva esencial (sea de tradi-

cin, sea de democracia), una "nueva Covadonga" inmejorablemente detada

17 "Modernizacin", en Diccionario de Poltica, N. BOBBIO y N. MATIEUCCI, dir., Mxico, Siglo XXI,

1982, n, pp. 1039-1040.

84

Ideologa, fueros y modernizacin... 1: hasta el siglo XIX

para verter las esencias que atesora sobre Espaa. Los ideales monrquicos,

tradicionalistas e integristas se sentirn tan cmodos con el terno foral como

podrn estarlo luego ciertos republicanos, federales y unitarios. En el "justo

medio", los hacendados y notables del partido moderado-fuerista (a mediados

de siglo estos dos trminos son en Vascongadas prcticamente equivalentes)

lograrn llevarse el gato al agua. Ellos sern los que administren y controlen

casi en exclusiva las provincias vascas durante la larga era isabelina. Un r-

gimen censitario muy restringido garantiza entonces en Espaa el gobierno de

los propietarios, con base fundamentalmente agraria. Esa estructura poltica

general encaja perfectamente con las tradiciones polticas forales: ya en el

trienio liberal hubo quien sugiri con toda claridad que el rgimen guipuzcoa-

no de los millares y de los vecinos concejantes -que combinaba a las mil

maravillas la teora igualitaria y la prctica oligrquica- poda servir de mo-

delo para organizar en toda la nacin el sistema electoral y las vas de partici-

pacin poltica (Ad"ertencia a los Hacendados, pliego publicado en Vitoria

entre 1820 y 1823; Exposicin de D. Jos de Churruca [a las Cortes] acerca de

las elecciones de Ayuntamientos Constitucionales en las Provincias Vascon-

gadas, 1821). Mxime cuando la doctrina foral tradicional de la "soberana

compartida" responde plenamente a la visin que sobre el papel del rey y de

las Cortes tienen nuestros doctrinarios.

Hasta los aos 30, los liberales vascos, en virtud de la retrica que

identificaba los fueros con un anticipo de liberalismo en tiempos de despo-

tismo, daban por supuesto que los regmenes forales deban desaparecer para

siempre una vez puesta en planta la Constitucin. A mediados de esa dcada,

sin embargo, habr quien proponga la posibilidad de acabar la guerra carlista

mediante una transaccin consistente en preservar los fueros al lado de la

Constitucin. Al producirse, en el verano de 1839, una coyuntura favorable

para dicho arreglo, se llegar al gran triunfo del fuerismo decimonnico: el

convenio de Oate-Vergara y la subsiguiente ley de 25 de octubre de ese mis-

mo ao, que hace posible la pervivencia de las instituciones privativas vascas

en el marco constitucional. En lugar de "constitucionalizarse" las provincias

--como queran los progresistas-, sern los fueros los que se incorporen tcita-

mente al acerbo legislativo del Estado liberal, que queda as desvirtuado en su

raz. La operacin se salda, pues, con el triunfo del moderantismo: la acepta-

cin del principio de legitimidad tradicional, histrica, que eclipsa en parte a

la nueva legitimidad liberal -soberana nacional-, no significa otra cosa. El

advenimiento de la nuemoralidad (1844-1876), versin revisada y ampliada

del sistema foral tradicional, supone ya el definitivo enquistamiento de la

cuestin foral en el corazn del sistema poltico espaol. Que el problema se

ha hecho finalmente crnico es, por lo dems, cosa sabida (tras la llamada

"ley abolitoria" de 1876, an pervive esa novsimaoralidad que son los con-

85

Javier Fernndez Sebastin

ciertos econmicos; en nuestros das, tampoco la Constitucin de 1978 carece

de una coletilla foral: el discutido respeto y amparo de los derechos histri-

cos a que aluden las disposiciones adicional primera y derogatoria segunda,

supone toda una repesca extempornea de este conflictivo asunto).

* * *

Aunque las variantes "progresistas" del fuerismo quieran convencernos de

lo contrario, la ideologa fuerista no puede considerarse globalmente en nin-

gn caso favorable a la modernizacin; con la mirada puesta en el pasado, al

servicio primero de las oligarquas locales, para verterse posteriormente en

moldes nacionalitarios, se trata de una ideologa inicialmente preestatal y pos-

teriormente antiestatal, pero siempre antimoderna. Su inspiracin quietista y

su papel resistencial se manifiestan ya en el XVIII -oposicin a las reformas

ms audaces de la monarqua ilustrada- y, sobre todo, en la siguiente centuria,

tratando de poner coto a la plenitud constitucional del moderno Estado liberal.

Siempre desde posiciones conservadoras, puesto que los valores jurdico-pol-

ticos a salvaguardar estn anclados en el pasado. Pese a las versiones izquier-

dizantes del fuerismo, los rasgos misonestas y arcaizantes tienen forzosamen-

te que predominar en una ideologa que, por definicin, proclama su atadura y

lealtad a la tradicin --cualquiera sean el disfraz con que se la quiera revestir-

y, consiguientemente, se apoya en la creencia de que las viejas leyes e institu-

ciones han de preferirse a las nuevas instituciones y cdigos que se proyectan

hacia el futuro.

Y, sin embargo, no es raro encontrarnos a los ms acrrimos fueristas

-incluso a los tradicionalistas: es el caso de Novia de Salcedo, Arstides de

Artano y tantos otros- impulsando y abanderando el reformismo econmi-