Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Competencia Del Conreso en Materia de Tratados Internacionales

Competencia Del Conreso en Materia de Tratados Internacionales

Cargado por

masha3210 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

3 vistas14 páginasDerechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

3 vistas14 páginasCompetencia Del Conreso en Materia de Tratados Internacionales

Competencia Del Conreso en Materia de Tratados Internacionales

Cargado por

masha321Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 14

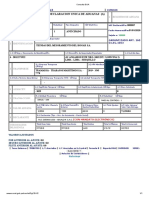

C ompetencias del Congreso de la Repblica, en materia de tratados internacionales

COMPETENCIAS DEL CONGRESO

DE LA REPBLICA,

EN MATERIA DE TRATADOS

INTERNACIONALES

PROCEDIMIENTO

Y CARACTERISTICAS

DE LA APROBACIN DE TRATADOS

INTERNACIONALES

EN EL ORDENAMIENTO JURDICO

COLOMBIANO

Carlos Garca Orjuela

1

recibido 21/10/05, aprobado 01/12/05

C arlos Garca Orjuela

L

os tratados son instrumen-

tos a travs de los cuales

los Estados y las

Organizaciones Internacionales con-

traen obligaciones y establecen reglas

para desarrollar sus relaciones polticas y

comerciales. De acuerdo con lo dis-

puesto en el artculo 1-A de la

Convencin de Viena de 1969, un trata-

do es un acuerdo internacional cele-

brado por escrito entre Estados y regido

por el derecho internacional, ya conste

en un instrumento nico o en dos o

ms instrumentos conexos y cualquiera

que sea su denominacin particular. La

dogmtica define los tratados como una

manifestacin de voluntades concor-

dantes, imputables a dos o ms sujetos de

derecho internacional, y destinada a

producir efectos jurdicos en conformi-

dad con las normas del derecho interna-

cional (Reuter 1999: 98) y como un

convenio entre Estados u organizaciones

internacionales expresado fundamental-

mente en el pacta sunt Servanda (Solari

1999: 34).

Para determinar cules son las

normas que rigen la celebracin, vigen-

cia y validez de un tratado, es necesario

realizar una lectura armnica de lo dis-

puesto en las Constituciones

Nacionales y en el Derecho

Internacional. Sobre este ltimo, deber

tenerse en cuenta principalmente lo

establecido en la citada Convencin de

Viena de 1969 sobre el Derecho de los

Tratados y en la Convencin de Viena

de 1986 sobre el Derecho de los

Tratados entre Estados y

Organizaciones Internacionales o entre

Organizaciones Internacionales. Estas

normatividades regulan, entre otros

temas, lo pertinente a la celebracin y

entrada en vigor de los tratados, su

observancia, aplicacin e inter-

pretacin; as como cuestiones relativas

a la posibilidad de realizar enmiendas,

modificaciones y supuestos fcticos para

declarar la nulidad, terminacin y sus-

pensin de los tratados.

De forma especial, la

Convencin de Viena de 1969 regula

diversos aspectos sustanciales y procedi-

mentales respecto de los tratados que se

celebran entre Estados. Esta normativi-

dad establece cules sujetos pueden

obligarse internacionalmente a travs

de este tipo de acuerdos, sealando en

el artculo 6 que todo Estado tiene

capacidad para celebrar tratados. As

mismo, precisa cmo pueden represen-

tar las personas a un Estado y qu pro-

cedimiento debern seguir para ello.

Sobre ste ltimo punto, pueden iden-

tificarse claramente en las normas de la

Convencin, los pasos que deben sur-

tirse para que un tratado se entienda

perfeccionado, con carcter vinculante

para las partes intervinientes y con

fuerza normativa interna.

La Convencin prescribe que las

personas que representan a un Estado y

actan con plenos poderes

2

podrn

intervenir en una etapa previa de nego-

ciacin, en la cual se fijar el objeto del

tratado y se establecer si existe una vo-

luntad concordante de producir efectos

jurdicos a travs de ese acuerdo. Una

vez culminada esta etapa, las partes pro-

cedern a adoptar el texto del tratado,

149

1 Senador de la Repblica de Colombia. Ponencia presentada al Congreso por el durante los debates sobre el Tratado de

Libre Comercio, agosto de 2005.

2 En estos casos ste se adoptar por regla general a travs de mayora de dos tercios de los Estados presentes y votantes.

(Convencin de Viena 1969).

cuestin que deber realizarse por

medio del consentimiento de todos los

Estados participantes en su elaboracin,

con excepcin de aquellos casos en los

cuales el texto haya sido adoptado den-

tro del marco de una Conferencia

Internacional

3

. Posteriormente, el texto

del tratado deber ser autenticado, es

decir, ser fijado su contenido definiti-

vo, autntico e inalterable, lo cual, segn

el artculo 10 de la Convencin de

Viena de 1969, podr realizarse a travs

de un procedimiento que puede ser

previsto en el mismo tratado, o en caso

de no establecerse ste, a travs de la

firma ad referndum o la rbrica

puesta por los representantes de esos

Estados en el texto del tratado o en el

acta final de la conferencia en la que

figure el texto (Convencin de Viena

1969). Finalmente, los Estados debern

expresar su ratificacin o consentimien-

to final, momento en el cual el tratado

tendr fuerza normativa interna y

obligar internacionalmente a las partes.

En el ordenamiento jurdico

colombiano, la Constitucin otorga

facultades al presidente de la Repblica

para surtir estas etapas previas de cele-

bracin de tratados o convenios con

otros Estados y Entidades de derecho

internacional.

El artculo 189-2 dispone que

corresponde al Presidente de la

Repblica como Jefe de Estado, Jefe del

Gobierno y Suprema Autoridad

Administrativa: () dirigir las rela-

ciones internacionales, nombrar a los

agentes diplomticos y consulares,

recibir a los agentes respectivos y cele-

brar con otros Estados y entidades de

derecho internacional tratados o conve-

nios que se sometern a la aprobacin

del Congreso. Como lo seal la

Corte Constitucional en la sentencia

C-710 de 1998, posicin reiterada en

las sentencias C-363 de 2000, C-962 de

2003 y C533 de 2004, entre otras, la

voluntad de celebrar un tratado est

expresada en un primer momento en la

iniciativa y la negociacin por parte del

Presidente, quien acta as en virtud de

su investidura como Jefe de Estado y

director de las Relaciones

Internacionales. Adicionalmente, y

como lo expuso en la sentencia C-344

de 1995, esa disposicin constitucional

otorga al Presidente de la Repblica

plena autonoma para decidir cundo

debe entrar en negociaciones respecto

de determinados temas de inters para

el pas, en qu oportunidad debe cele-

brar el tratado y cules deben ser sus

trminos. As lo expuso la Corte en esa

decisin:

Es el Presidente de la Repblica,

como Jefe del Estado, quien tiene a

cargo la conduccin de la poltica

internacional y el manejo de las

relaciones exteriores, por lo cual, de

conformidad con el artculo 189,

numeral 2, de la Constitucin, es de

su competencia la funcin de cele-

brar con otros Estados y entidades

de Derecho Internacional tratados o

convenios que se sometern a la

posterior aprobacin del Congreso

y a la revisin de constitucionalidad

por parte de esta Corte antes de su

perfeccionamiento. La atribucin

constitucional es exclusiva del

Presidente y tambin lo son las

responsabilidades que contrae inter-

C ompetencias del Congreso de la Repblica en materia de tratados internacionales

150

3 En estos casos ste se adoptar por regla general a travs de mayora de dos tercios de los Estados presentes y votantes.

(Convencin de Viena 1969).

namente por los derroteros que

trace en cuanto a las relaciones de

Colombia en el plano externo, as

como por los compromisos que en

virtud de esa poltica contraiga. De

all resulta que el Presidente de la

Repblica deba gozar de plena

autonoma para decidir cundo

entrar en negociaciones en torno a

determinado tema internacional del

inters de Colombia, en qu opor-

tunidad celebrar un tratado o conve-

nio y cules habrn de ser los trmi-

nos del mismo, sin que deba contar

con la previa aquiescencia, autor-

izacin o mandato de otra rama del

Poder Pblico. En tal sentido, sera

inconstitucional una norma de la ley

mediante la cual el Congreso de la

Repblica pretendiera interferir en

el mbito de competencia propio

del Jefe del Estado, impartindole

rdenes para celebrar un cierto

tratado o para impedirle que lo

haga, o concedindole autoriza-

ciones que no requiere para tales

fines(1995).

Sin embargo, como puede obser-

varse a partir de la lectura de la disposi-

cin Constitucional antes citada, para

que el Presidente pueda obligar inter-

nacionalmente a Colombia, es nece-

sario que el Congreso apruebe el trata-

do mediante una ley. Adicionalmente, y

como se explicar con ms detalle, es

necesario que la Corte Constitucional

verifique la compatibilidad del tratado

con las normas superiores. En este

orden de ideas deber concluirse que el

Presidente de la Republica no podr

ratificar o manifestar el consentimiento

de Colombia respecto de un tratado,

hasta que no se hayan surtido las etapas

previstas en la Constitucin. En otras

palabras, el Jefe de Estado no puede

hacer uso de las figuras establecidas en

los artculos 11 a 17 de la Convencin

de Viena, hasta que el tratado no sea

aprobado por el Congreso, sea san-

cionada su ley aprobatoria y haya sido

analizada su constitucionalidad.

En efecto, de acuerdo con la

Convencin de Viena, la etapa final por

la que pasa un tratado para obligar a un

Estado culmina con la presentacin del

consentimiento por parte de los inter-

vinientes. Los Estados debern decidir

definitivamente si sern parte del trata-

do, y ste a su vez generar obligaciones

y tendr fuerza jurdica normativa

interna. Tcnicamente, la Convencin

de Viena de 1969 establece en el artcu-

lo 11, que la expresin del consen-

timiento de un tratado puede prestarse

de la siguiente manera:

Formas de manifestacin del con-

sentimiento en obligarse por un

tratado: El consentimiento de un

Estado en obligarse por un tratado

podr manifestarse mediante la

firma, el canje de instrumentos que

constituyan un tratado, la ratifi-

cacin, la aceptacin, la aprobacin

o la adhesin, o en cualquier otra

forma que se hubiere convenido

(1969).

Como se ha sealado, si bien el

artculo 189-2 de la Carta faculta al

presidente para celebrar tratados, la

capacidad para manifestar el consen-

timiento y obligar internacionalmente a

Colombia a travs de un tratado

depende del trmite de otras etapas.

Una de ellas es la aprobacin del texto

del tratado por parte del congreso, tal y

como lo dispone el Art. 150-16 de la

Carta Constitucional.

151

C arlos Garca Orjuela

Competencias

del Congreso de la Repblica

El artculo 150-16 Superior

seala Corresponde al Congreso hacer

las leyes. Por medio de ellas ejerce las

siguientes funciones: () 16. Aprobar o

improbar los tratados que el Gobierno

celebre con otros Estados o con enti-

dades de derecho internacional. Por

medio de dichos tratados podr el

Estado, sobre bases de equidad, recipro-

cidad y conveniencia nacional, transferir

parcialmente determinadas atribuciones

a organismos internacionales, que ten-

gan por objeto promover o consolidar

la integracin econmica con otros

Estados. Debe destacarse que la Carta

no indica un procedimiento especial

para el trmite de la ley aprobatoria de

un tratado, salvo la exigencia de iniciar-

lo en el Senado de la Repblica. Por tal

razn, en el artculo 204 de la ley 5 de

1992 se dispuso que aquellos proyectos

de ley por medio de los cuales se pre-

tende la aprobacin de tratados interna-

cionales, debern tramitarse por el pro-

cedimiento legislativo ordinario o

comn, atendiendo a las especificidades

establecidas por la propia Constitucin

y con todo, siguiendo el trmite previs-

to para las leyes ordinarias, reguladas

especialmente en los artculos 157, 158,

160 y 165 de la Carta. Dentro de las

especificidades propias del trmite de

aprobacin de un tratado en el

Congreso, debe destacarse aquella con-

tenida en el artculo 217 de la ley 5 de

1992. En ese artculo se dispone que el

Congreso de la Repblica podr pre-

sentar propuestas de no aprobacin, de

aplazamiento o de reservas a un tratado

o a un convenio, para aquellos que pre-

vean esta posibilidad

4

. Es decir, que el

trmite legislativo de aprobacin de un

tratado no consiste nicamente en

aprobar o improbar de forma general su

contenido, sino que el Congreso tiene

adicionalmente la posibilidad de apro-

bar parcialmente un tratado o de for-

mular reservas y declaraciones interpre-

tativas. Tal situacin no debe con-

fundirse con la posibilidad de realizar

enmiendas al texto de un tratado, lo

cual no le est permitido al legislador a

la luz de lo dispuesto en el reglamento

del Congreso

5

. Lo anterior tiene senti-

do, por cuanto una enmienda consistira

en una modificacin sustancial de las

clusulas del acuerdo, que afectara en

general el contenido del tratado. Como

lo seal la Corte en la sentencia C-

1034 de 2003, la enmienda puede cam-

biar tanto el objeto como el fin del

tratado. Si el Congreso hace enmiendas,

entonces invadira competencias otor-

gadas por la Carta al Presidente, quien,

de acuerdo a los mandatos superiores, es

el nico con la facultad de dirigir las

relaciones internacionales.

Sobre la exequibilidad del artcu-

lo 217 de la ley 5. de 1992 la Corte

Constitucional se pronunci en la sen-

tencia C-227 de 1993, en donde con-

sider que la norma se ajustaba a lo

C ompetencias del Congreso de la Repblica en materia de tratados internacionales

152

4 Ver Proyectos de Ley sobre Tratados Internacionales. Artculo 217: Condiciones en su trmite. Podrn presentarse prop-

uestas de no aprobacin, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales. El texto de los

Tratados no puede ser objeto de enmienda. Las propuestas de reserva slo podrn ser formuladas a los Tratados y

Convenios que prevean esta posibilidad o cuyo contenido as lo admita. Dichas propuestas, as como las de aplazamiento,

seguirn el rgimen establecido para las enmiendas en el proceso legislativo ordinario. Las Comisiones competentes ele-

varn a las plenarias, de conformidad con las normas generales, propuestas razonadas sobre si debe accederse o no a la

autorizacin solicitada.

5 El artculo 217 de la ley 5 de 1992 seala lo siguiente: El texto de los Tratados no puede ser objeto de enmienda. Las

propuestas de reserva slo podrn ser formuladas a los Tratados y Convenios que prevean esta posibilidad o cuyo contenido

as lo admita (1992)

sealado en la Carta. En esa oportu-

nidad la Corte analiz una demanda

contra el citado artculo 217 de la ley 5

de 1992, en donde se argumentaba que

slo el Presidente de la Repblica poda

formular reservas a los tratados y rene-

gociarlos. Sin embargo, la Corte no

acogi los razonamientos expuestos y,

por el contrario, declar la constitu-

cionalidad de esa norma. Para el mxi-

mo Tribunal Constitucional, que la

Carta faculte al Congreso de la

Republica para aprobar o improbar un

tratado, implicara adicionalmente que

pueda hacerlo de manera parcial, uti-

lizando para ello la figura de las reservas.

Lo anterior, por cuanto a juicio

de la Corte, una lectura exegtica del

mandato constitucional lleva a conclu-

siones contra intuitivas. En efecto, si

bien el artculo 150-16 de la Carta

seala que corresponde al Congreso

aprobar o improbar los tratados, la

Corte observ que puede darse el caso

de un tratado en el cual slo existan

unas pocas normas que, a juicio del

Congreso, no resulten convenientes

para la Nacin, mientras que la mayora

de las disposiciones que hagan parte de

ste s lo sean. De igual forma, podra

ocurrir que algunas no se ajusten a la

Constitucin mientras que otras s. Bajo

estos supuestos, el Congreso bien

podra aprobar aquellas disposiciones

que resulten convenientes y constitu-

cionales, mientras que aquellas que no

lo hagan debern ser improbadas. De

acuerdo con lo sealado por la Corte, si

esto no pudiera hacerse de esta manera,

entonces el Estado perdera la oportu-

nidad de establecer pactos y convenios

favorables para la Nacin, por el hecho

de existir en el texto de un tratado

algunas pocas normas que resulten

inconstitucionales y que bien podran

haberse omitido en el trmite de

aprobacin del tratado. Sobre este

punto, la Corte razon de la siguiente

manera en la citada sentencia C-227 de

1993, decisin que sera reiterada en la

sentencia C-176 de 1994, Si se

sostiene que el tratado debe aprobarse o

improbarse como un todo, se llega a la

conclusin, que no es prctica ni lgica,

de que la inconformidad con una sola

clusula obliga a improbar todo el trata-

do. O lo que es peor, que se debe apro-

bar todo dejando de lado los reparos a

una o ms clusulas (1994).

Como se observa, en el orde-

namiento jurdico colombiano es posi-

ble que el Congreso de la Repblica

apruebe o impruebe total o parcial-

mente un tratado. De hecho, a juicio de

la Corte, es posible que el Congreso

tambin aplace la vigencia del tratado.

As fue sealado en la sentencia arriba

citada, en donde la Corte precis adi-

cionalmente que el Congreso bien

podra, por ejemplo, determinar que la

ley aprobatoria slo comience a regir

pasado cierto tiempo, es decir, a partir

de una determinada fecha. Razones de

conveniencia pueden llevar al Congreso

a decidir que un tratado, favorable en

trminos generales para el pas, no lo

sea en el momento actual, sino en el

futuro, por lo cual deba aplazarse su

vigencia (1994).

Con todo, y como ha sido enun-

ciado, el trmite legislativo para la

aprobacin de un tratado, si bien es un

procedimiento necesario, no es sufi-

ciente para que haga parte del orde-

namiento jurdico, adems de ello, es

necesario un anlisis de constitucionali-

dad tanto de su contenido como del

procedimiento seguido para su cele-

bracin.

153

C arlos Garca Orjuela

Competencias

de la Corte Constitucional

La Carta dispone en el artculo

241 numeral 10, que la Corte

Constitucional, en virtud de su funcin

de guarda de la integridad y suprema-

ca de la Constitucin, deber decidir

sobre la constitucionalidad de los trata-

dos internacionales y de las leyes que los

aprueben.Al respecto, el mandato supe-

rior precisa lo siguiente: con tal fin, el

Gobierno los remitir a la Corte, dentro

de los seis das siguientes a la sancin de

la ley. Cualquier ciudadano podr inter-

venir para defender o impugnar su

constitucionalidad. Si la Corte los

declara constitucionales, el Gobierno

podr efectuar el canje de notas; en caso

contrario no sern ratificados. Cuando

una o varias normas de un tratado mul-

tilateral sean declaradas inexequibles

por la Corte Constitucional, el

Presidente de la Repblica slo podr

manifestar el consentimiento formulan-

do la correspondiente reserva.

Una vez que la ley aprobatoria de

un tratado es remitida a la Corte

Constitucional, sta ejercer un control

de constitucionalidad tanto de carcter

formal como material. Como lo expuso

la Corte en la sentencia C-578 de 2002,

sta revisar el trmite que surti el

tratado en las etapas de negociacin y

firma, indagando por la adecuada repre-

sentacin de los funcionarios inter-

vinientes, el trmite de aprobacin sur-

tido en el Congreso y la sancin de la

ley aprobatoria por parte del Presidente

de la Repblica. De igual manera,

analizar de fondo si las prescripciones

contenidas en el tratado se ajustan a las

disposiciones contenidas en la Carta. En

este proceso, la Corte tambin podr

formular reservas y declaraciones inter-

pretativas respecto de las normas de un

tratado, en virtud del principio de con-

servacin del derecho y de la posibilidad

de efectuar sentencias modulativas sobre

la exequibilidad de una disposicin.

Precisamente la Corte, al analizar la con-

stitucionalidad de la Convencin de

Viena sobre el Derecho de los Tratados

entre Estados y Organizaciones

Internacionales o entre Organizaciones

Internacionales hecha en Viena el 21 de

marzo de 1986 y de la Ley No 406 del

24 de octubre de 1997 por medio de la

cual se aprueba dicha Convencin, hizo

uso de esta facultad.

En esa oportunidad la Corte

observ que resultaba necesario precis-

ar, con relacin a lo dispuesto en la

Convencin de Viena de 1986, que el

representante pleniponteciario de

Colombia slo podra manifestar el

consentimiento respecto de un tratado,

cuando ste hubiera sido aprobado por

el Congreso, y una vez revisada su exe-

quibilidad por parte de la Corte. Indic

igualmente que slo podran ser suscep-

tibles de aplicacin provisional, sin

aprobacin previa por parte del

Congreso y sin revisin por parte de la

Corte Constitucional, aquellos tratados

de naturaleza econmica y comercial.

Dado que esos supuestos no se inferan

del texto del Tratado, y visto que poda

solucionarse esta situacin a travs de

una declaracin interpretativa, sin

necesidad de considerar esas normas

como inconstitucionales, la Corte

decidi declarar la exequibilidad de la

Convencin de Viena de 1986, pero

siempre y cuando al momento de

depositarse el instrumento de ratifi-

cacin, el Gobierno de Colombia

realizara reservas y declaraciones inter-

pretativas para precisar los puntos arriba

sealados. Para justificar sus argumen-

tos, la Corte seal lo siguiente:

C ompetencias del Congreso de la Repblica en materia de tratados internacionales

154

Es necesario que el Estado colom-

biano, precisamente para poder

comprometerse internacionalmente

de buena fe y garantizar una mayor

seguridad jurdica en las relaciones

internacionales, precise que estos

pasos internos son esenciales para

que el representante internacional

pueda manifestar vlidamente el

consentimiento internacional del

Estado colombiano. Por todo lo

anterior, la Corte declarar la consti-

tucionalidad condicionada de esos

artculos a fin de que el Gobierno, al

ratificar la presente Convencin,

efecte la correspondiente reserva,

precisando que el consentimiento

slo podr ser prestado por el repre-

sentante colombiano, una vez

aprobado el tratado por el Congreso

y verificada su constitucionalidad

por la Corte Constitucional.

Esta funcin ejercida por la

Corte Constitucional, como el previo

control de constitucionalidad que tam-

bin ejerce el Congreso, tienen como

fundamento la fuerza normativa de la

Carta. En efecto, el artculo 4 superior

seala que La Constitucin es norma

de normas. En todo caso de incompa-

tibilidad de la Constitucin y la Ley u

otra norma jurdica se aplicar las dis-

posiciones constitucionales. Como

puede observarse, a travs de esta dis-

posicin la Constitucin de 1991 intro-

duce el moderno concepto de constitu-

cin como norma y el mandato de

prevalencia de la Constitucin sobre

cualquier otra disposicin

6

. Resulta evi-

dente que, al ser la Constitucin

Poltica la norma suprema dentro del

ordenamiento jurdico, no es posible

que coexistan dentro del mismo sistema

otras disposiciones normativas de infe-

rior jerarqua

7

, o interpretaciones de

esos enunciados, que contradigan sus

prescripciones.

Que una constitucin tenga

fuerza normativa implica, por un lado,

que la Carta 1) auto- limita el poder del

Estado, tal y como lo entenda la con-

cepcin liberal clsica de constitucin y,

2) la Constitucin vincula al grueso de

la sociedad, mediante la exigencia de

cumplimiento y respeto de su con-

tenido. Slo son vinculantes las restantes

normas si son creadas o incorporadas

conforme al procedimiento sealado en

la Constitucin y respetan material-

mente sus disposiciones. No es posible

que coexistan en un mismo orde-

namiento jurdico normas, o interpreta-

ciones de esas normas, que estn en

contrava de los mandatos superiores. El

hecho de entender a una constitucin

como norma implica que cualquier otra

disposicin que contrare la Carta debe

ser inaplicada o retirada definitivamente

del ordenamiento. Cuando existen dos

normas con contenidos diversos y con-

trapuestos dentro de un mismo sistema

jurdico, una de ellas debe ser eliminada

a fin de evitar que el ordenamiento, en

su conjunto, pierda coherencia y com-

pletitud. Como se ha mostrado los

tratados son aprobados por el Congreso

mediante leyes ordinarias, por lo cual

este tipo de normatividades no pueden

ser ajenas al control de constitucionali-

dad, en virtud de la fuerza normativa de

la Constitucin.

155

C arlos Garca Orjuela

6 Cfr. Igualmente artculos 237 y 241 de la Carta.

7 Con excepcin de los tratados que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, porque expresamente lo consagra as

la Carta, la totalidad de los tratados tienen rango legal.

En sntesis, en el ordenamiento

jurdico colombiano, para que un trata-

do tenga fuerza normativa interna debe

surtirse un trmite con cierto grado de

complejidad. Con todo, y dada la fuerza

normativa de la Constitucin, no es

posible que el Estado Colombiano se

obligue internacionalmente por medio

de un tratado que contrare los

mandatos superiores. Para evitar estas

situaciones, la Carta Poltica establece

que antes de manifestar el consen-

timiento final a un tratado, deber exis-

tir previamente un control constitu-

cional, tanto del Congreso de la

Repblica, como de la Corte

Constitucional. Lo anterior implica

que el Congreso podr presentar reser-

vas y declaraciones interpretativas de las

normas contenidas en un tratado. As

mismo, y posteriormente a la

aprobacin del tratado por medio de

una ley expedida por el Congreso, la

Corte Constitucional realizar un con-

trol de exequibilidad sobre el texto del

tratado, en donde a su vez, podr

plantear nuevas reservas y declaraciones.

Como lo seal la sentencia C-

468 de 1997

8

, el control de constitu-

cionalidad realizado por la Corte es de

carcter integral, ya que implica el

anlisis tanto formal como material del

procedimiento seguido en la cele-

bracin del tratado, de la ley aprobato-

ria y de su contenido normativo. As

mismo, como fue sealado en la senten-

cia citada, el control de constitucionali-

dad tiene fuerza de cosa juzgada, pues

la Corte debe decidir definitivamente

sobre la exequibilidad de los tratados

internacionales y de las leyes que los

aprueban (CPN Art. 241-10), lo que

excluye la revisin posterior de in-

constitucionalidad por va de accin

pblica; finalmente es una condicin

sine qua non para la ratificacin del

correspondiente acuerdo, esto es, para

que el respectivo convenio pueda surgir

como acto jurdico en el mbito inter-

nacional. En este sentido, vale decir que

el control de constitucionalidad ejerci-

do por la Corte tiene un carcter

automtico, es decir, que no se hace

necesaria la presentacin de una accin

ciudadana

Se insiste en que una de las ms

importantes conclusiones de la anterior

exposicin es que el Gobierno colom-

biano puede obligar internacional-

mente al Estado, nicamente cuando se

haya cumplido adecuadamente con los

trmites internos de aprobacin del

tratado, esto es, cuando el texto de ste

haya sido aprobado por el Congreso

mediante una ley sancionada por el

Presidente y que adems haya surtido el

trmite de constitucionalidad ante la

Corte. La Corte en sentencia C-400 de

1998, expres los anteriores razon-

amientos de la siguiente manera:

El derecho constitucional colom-

biano establece unos pasos que

garantizan la formacin plena de la

voluntad del Estado, manifestada por

las tres ramas del Poder Pblico, que

es expresin de la voluntad del

Estado para comprometerse a nivel

internacional. Por tanto, la voluntad

de celebrar un tratado se expresa en

primer trmino, en la iniciativa y la

negociacin por parte del

Presidente de la Repblica como

Jefe de Estado y director de las rela-

C ompetencias del Congreso de la Repblica en materia de tratados internacionales

156

8 Decisin reiterada entre otras, en las sentencias C-861 de 2001, C-578 de 2002, C-120 de 2004 y C-781 de 2004

ciones internacionales; en segundo

trmino, en la aprobacin o

improbacin por parte del

Congreso Nacional, y en tercer tr-

mino, en la revisin automtica por

parte de la Corte Constitucional,

paso este ltimo que es previo al

perfeccionamiento del Tratado. Con

posterioridad vendrn la ratifi-

cacin, el canje de instrumentos y

dems formalidades a travs de las

cuales el tratado es perfeccionado y,

por ende, puesto en vigencia

9

.

De una lectura cuidadosa de las

disposiciones constitucionales, de las

normas de la Convencin de Viena de

1969 y de la jurisprudencia

Constitucional, se concluye que el

Presidente de la Repblica, o la persona

a la cual se le hayan otorgado plenos

poderes para representar al Estado,

puede valerse de lo dispuesto en los

artculos 11 a 17 de la Convencin de

Viena de 1969, nicamente bajo la cir-

cunstancia de haberse cumplido ade-

cuadamente con el procedimiento pre-

visto en la Carta. La Sentencia C-710

de 1998 as lo reiter, al sealar que el

Presidente tiene competencia para

manifestar el consentimiento de otorgar

fuerza normativa interna a un tratado

nicamente cuando se hayan agotado

las fases prescritas en la Constitucin.

De hecho, la Corte en esa decisin, rei-

ter que es obligatorio que el Estado

Colombiano d a conocer dicha

situacin, en el momento de nego-

ciacin y adopcin del texto de un

tratado. Al respecto, el mximo tribunal

seal que es necesario que el Estado

colombiano, precisamente para poder

comprometerse internacionalmente de

buena fe y garantizar una mayor seguri-

dad jurdica en las relaciones interna-

cionales, precise que estos pasos inter-

nos son esenciales para que el represen-

tante internacional pueda manifestar

vlidamente el consentimiento interna-

cional del Estado colombiano.

Las reservas y declaraciones inter-

pretativas

Finalmente es necesario profun-

dizar en uno de los aspectos que han

sido sealados con anterioridad, y que

han sido objeto de un largo debate doc-

trinario y jurisprudencial, tanto a nivel

nacional como internacional: lo relativo

a las reservas que pueden hacerse sobre

un tratado. La Convencin de Viena de

1969 en el artculo 2-D, define las reser-

vas como una declaracin unilateral,

cualquiera que sea su enunciado o

denominacin, hecha por un Estado al

firmar, ratificar, aceptar o aprobar un

tratado o al adherirse a l, con objeto de

excluir o modificar los efectos jurdicos

de ciertas disposiciones del tratado en

su aplicacin a ese Estado. Para el doc-

trinante Pal Reuter, la esencia de una

reserva consiste en imponer una condi-

cin:el Estado o la organizacin acep-

tan contraer obligaciones nicamente

bajo la condicin que no se le apliquen

ciertos efectos jurdicos del tratado, ya

sea por la exclusin o por la modifi-

cacin de una norma, por la inter-

pretacin o la aplicacin de la misma

(Reuter 1999: 98).

Con todo, suele diferenciarse

entre una reserva propiamente dicha,

que consistira en la manifestacin de

un Estado de no otorgar efectos nor-

mativos internos a una disposicin con-

tenida en un tratado, y una declaracin

157

C arlos Garca Orjuela

9 Sentencia C-267/93. MP Vladimiro Naranjo Mesa.

interpretativa, mediante la cual el

Estado precisa que aceptar la fuerza

normativa de una disposicin conteni-

da en un tratado, pero nicamente bajo

ciertas condiciones, lmites o modali-

dades, y de conformidad con un senti-

do determinado

10

. Esta distincin es

medular por cuanto, como lo destac la

Corte en la sentencia C-176 de 1994, la

reserva requiere para su validez que sea

aceptada tcita o expresamente por las

dems partes intervinientes en el trata-

do, mientras que la declaracin inter-

pretativa tiene carcter unilateral.

Adems, la distincin entre reserva y

declaracin adquiere cierto grado de

importancia, por cuanto a partir de ella

se distingue entre la posibilidad de for-

mular reservas o declaraciones en trata-

dos bilaterales y multilaterales

11

.

En recientes decisiones de la

Corte Constitucional, en donde se ha

acogido la distincin entre reserva y

declaracin interpretativa, se ha afirma-

do que los tratados bilaterales no

admiten reservas, pero que s admiten

declaraciones interpretativas. Por ejemp-

lo, en la sentencia C-160 de 2000, la

Corte analiz la Constitucionalidad de

la ley 502 del 18 de junio de 1999, por

medio de la cual se aprob el Tratado

General de Cooperacin entre la

Repblica de Colombia y la Repblica

Italiana concluido en Roma el 29 de

noviembre de 1994; al analizar la consti-

tucionalidad de una de las disposiciones

all contenidas, en la cual se sealaba que

las partes se comprometan a prevenir y

controlar el crimen en todas sus formas

y a combatirlo a travs de medidas

como la confiscacin. La Corte consid-

er que una interpretacin literal de esa

palabra, conducira a declarar su inexe-

quibilidad, pues esa figura estaba pro-

hibida por la Constitucin. Sobre el

punto la Corte seal lo siguiente: Una

interpretacin exegtica del trmino

confiscacin, al encontrarse sta figu-

ra expresamente prohibida por el artcu-

lo 34 de la Constitucin, llevara nece-

sariamente a declarar la inconstitu-

cionalidad de la totalidad del Convenio,

pues, lgicamente, los tratados bilaterales

no admiten reservas. En efecto, una

reserva a un tratado bilateral constituira

un desacuerdo entre las dos partes que

llevara a que ste se tuviera que nego-

ciar nuevamente. Pero afirm adicional-

mente en esa decisin, que en los trata-

dos bilaterales s es posible emitir

declaraciones interpretativas de sus nor-

mas, las cuales se constituirn en reglas

ge-nerales de interpretacin del tratado,

de acuerdo con lo establecido en el

artculo 31 de la Convencin de Viena

12

.

Sin embargo, la afirmacin real-

C ompetencias del Congreso de la Repblica en materia de tratados internacionales

158

10 Esta definicin fue adoptada por la Corte en la sentencia C-176 de 1994, acogiendo el concepto del tratadista Anzilotti

D. expuesto en su curso de derecho internacional.

11 Resulta evidente sealar que un tratado bilateral es aquel en el cual intervienen dos partes para su celebracin, mientras

que un tratado multilateral est compuesto por ms de dos partes. Sin embargo, debe prestarse atencin a la posibilidad de

la existencia de tratados bilaterales firmados por ms de dos pases. Tal es la situacin que se presenta por ejemplo, en los

tratados firmados entre Suiza y la unin Europea.

12 El Artculo 31 de la Convencin de Viena seala lo siguiente:Regla general de interpretacin. I. Un tratado deber inter-

pretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los trminos del tratado en el contexto de

estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretacin de un tratado. el contexto comprender,

adems del texto, incluidos su prembulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre

todas las partes con motivo de la celebracin del tratado: b) todo instrumento formulado por una o ms partes con moti-

vo de la celebracin del tratado y aceptado por las dems como instrumento referente al tratado; 3. Juntamente con el con-

texto, habr de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretacin del tratado o de la

aplicacin de sus disposiciones: b) toda prctica ulteriormente seguida en la aplicacin del tratado por la cual conste el

acuerdo de las partes acerca de la interpretacin del tratado: c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable

en las relaciones entre las partes. 4. Se dar a un trmino un sentido especial si consta que tal fue la intencin de las partes

izada por la Corte Constitucional no

debe ser tomada en un sentido absolu-

to. Como puede observarse, la

Convencin de Viena de 1969 no seala

en ningn lugar una prohibicin para

formular reservas respecto de tratados

bilaterales. La cuestin fundamental

radica en que, como indica el tratadista

Pal Reuter, si bien las reservas son tc-

nicamente posibles en los tratados bilat-

erales, no tienen en ese caso ningn

sentido prctico, ni alguna funcin gen-

uina, porque equivaldran de hecho, a

una reapertura de las negociaciones que

acaban de terminar (Reuter, 1999, 89).

Resulta claro que las reservas tienen

mayor sentido cuando se habla de trata-

dos multilaterales, por cuanto su formu-

lacin no implica que la norma con-

tenida en el texto del tratado sea sustra-

da de ste, sino que no tendr efectos

jurdicos internos para el Estado que la

plantea, mientras que para el resto de

pases signatarios que expresen su con-

sentimiento, tendr completa validez y

seguir haciendo parte del tratado. Por

el contrario, en los tratados bilaterales, la

reserva tendra el mismo significado

que la no aprobacin del texto de algu-

nas de las normas de ste.

De conformidad con la exposi-

cin anteriormente hecha, es posible

afirmar que en el trmite interno segui-

do en el ordenamiento jurdico colom-

biano para que un tratado adquiera

fuerza normativa, pueden improbarse o

declararse inconstitucionales ciertas nor-

mas contenidas en un tratado. En virtud

de la fuerza normativa de la

Constitucin esto es posible, ya sea por

razones de conveniencia para la Nacin,

evaluacin que realizar el Congreso, o

porque las normas no se ajustan a lo dis-

puesto en la Carta, anlisis que efectu-

arn tanto el Congreso como la Corte

Constitucional. Bajo esta circunstancia,

el Presidente podr reiniciar las negocia-

ciones para ajustar el texto del tratado si

as lo considera conveniente.

Un caso de esta ndole fue estudi-

ado en la sentencia C-358 de 1996. En

esa oportunidad, la Corte tuvo que

analizar el acuerdo entre el Gobierno de

la Repblica de Colombia y el

Gobierno del Reino Unido de la Gran

Bretaa e Irlanda del Norte, por el cual

se promueven y protegen las inversiones,

suscrito en Londres el 9 de marzo de

1994, y aprobado por medio de la Ley

246 de 1995. En esa oportunidad, la

Corte observ que el artculo 6 de esa

normatividad, prohiba una forma de

expropiacin que era expresamente

autorizada por el artculo 58 de la Carta

vigente en 1996; y otra de constitucin

de monopolios era permitida por el

artculo 336 superior. Por lo anterior, la

Corte consider que la norma no se

ajustaba a los mandatos superiores. Al

respecto razon de la siguiente manera:

(...)En efecto: mientras el inciso 6

del artculo 58 de la Constitucin

establece que ".el legislador, por

razones de equidad, podr determi-

nar los casos en que no haya lugar al

pago de indemnizacin, mediante el

voto favorable de la mayora absolu-

ta de los miembros de una y otra

Cmara", el artculo 6 del

Convenio que se examina, en su

parte pertinente dispone: 1. Las

inversiones de nacionales o com-

paas de cualquiera de las Partes

Contratantes no sern sometidas, en

el territorio de la otra Parte

Contratante, a: (...) b) Cualquier

otra forma de expropiacin o medi-

das que tengan un efecto equiva-

lente, salvo que cualquiera de esas

159

C arlos Garca Orjuela

medidas se realicen de acuerdo con

la ley, de manera no discriminatoria

por motivos de utilidad pblica o

inters social relacionadas con las

necesidades internas de esa parte y

con una compensacin pronta, ade-

cuada y efectiva." (subraya la Corte)

Resulta entonces, evidente que el

Convenio prohbe a las partes, de

modo terminante, una forma de

expropiacin que el artculo 58 de

la Carta expresamente autoriza.

Como puede observarse en la

parte resolutiva de la sentencia, la Corte

no opt por declarar la inconstitucional-

idad de todo este tratado bilateral sino

que, por el contrario, declar la exe-

quibilidad del tratado, con excepcin del

artculo 6. Para efectos de la ratificacin,

en la parte resolutiva seal lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto

en el artculo 241, numeral 10, de la

Constitucin Poltica, el Presidente

de la Repblica, al manifestar el con-

sentimiento de Colombia en

obligarse por el tratado, nicamente

podr ratificar las clusulas del

mismo, que segn esta sentencia, se

ajustan a la Constitucin Poltica. (...)

De acuerdo con lo advertido en la

parte motiva de esta providencia, las

clusulas de tratamiento nacional y

de la Nacin ms favorecida, con-

tenidas en el Convenio bajo examen,

quedan sujetas a las restricciones que

el artculo 100 que la Constitucin

consagra para el ejercicio de los dere-

chos de los extranjeros. Slo en este

sentido podr manifestar el Gobierno

el consentimiento del Estado en

obligarse por el Tratado.

El punto de las reservas y las

declaraciones interpretativas en tratados

bilaterales genera cierta confusin, por

cuanto existen decisiones de la Corte

Constitucional en las cuales se ha afir-

mado que los tratados bilaterales no

admiten la posibilidad de plantear reser-

vas, en parte acogiendo la teora

expuesta por algunos doctrinantes de la

materia. Por ejemplo, en la sentencia C-

781 de 2004, al razonar sobre la compe-

tencia de la Corte en el anlisis de exe-

quibilidad de las leyes que aprueban

tratados, seal lo siguiente:

Dada la naturaleza especial de las

leyes aprobatorias de tratados pblicos,

el legislador no puede alterar el con-

tenido de stos introduciendo nuevas

clusulas ya que su funcin consiste en

aprobar o improbar la totalidad del

tratado. Si el tratado es multilateral, es

posible hacer declaraciones interpreta-

tivas, y, a menos que estn expresa-

mente prohibidas, tambin se pueden

introducir reservas que no afecten el

objeto y fin del tratado (2004).

Sin embargo, estas afirmaciones,

as como las realizadas en la sentencia

C-260 de 2000, no son argumentos

principales para llegar a la decisin que

fue tomada en esas sentencias. En otras

palabras, ese tipo de razonamientos en

las jurisprudencias analizadas, tienen el

carcter de obiter dicta y no de holding

o ratio decidendi

13

. Por el contrario, y

C ompetencias del Congreso de la Repblica en materia de tratados internacionales

160

13 En la sentencia SU-047 de 1999, la Corte seal que la ratio dedicendi es la formulacin general, ms all de las partic-

ularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razn general que constituyen la base de la decisin judicial espec-

fica (1999). As mismo, precis que un obiter dicta es toda aquella reflexin adelantada por el juez al motivar su fallo,

pero que no es necesaria a la decisin, por lo cual son opiniones ms o menos incidentales en la argumentacin del fun-

cionario. (1999). De acuerdo a la teora jurdica contempornea, slo la ratio decidendi de un fallo tiene fuerza vincu-

lante. Al respecto puede consultarse Lpez (2000).

como se ha demostrado, el precedente

sobre la posibilidad de establecer reser-

vas en tratados bilaterales debe identifi-

carse en la citada sentencia C-358 de

1996, y adicionalmente sobre el tema

de las declaraciones interpretativas, en la

sentencia C-160 de 2000.

En conclusin, sobre este punto

debe decirse lo siguiente. Resulta claro

que, tcnicamente, la figura de la reser-

va tiene sentido dentro del marco de los

tratados multilaterales, pues a travs de

sta se busca preservar el texto norma-

tivo dentro de un tratado, pero sin que

ste obligue a las partes que as lo

plantean. Podra afirmarse que una

reserva en un tratado bilateral implicara

sustraer de ste el texto normativo, lo

que podra eventualmente conllevar a la

realizacin de nuevas negociaciones y

en cierta manera, a que la figura de la

reserva no cumpla con su cometido.

Con todo, lo anterior no implica que

tanto el Congreso de la Republica

como la Corte Constitucional, no

puedan acudir a otras figuras frente a los

tratados bilaterales, que tendran los

mismos efectos de las reservas. Por un

lado, el Congreso de la Repblica, ya

sea por consideraciones de convenien-

cia o en virtud del control de constitu-

cionalidad, puede improbar normas

contenidas en un tratado bilateral. As

mismo, la Corte Constitucional, si

observa que una o varias normas con-

tenidas en un tratado bilateral no se

ajustan a los mandatos superiores, podr

declarar la inexequibilidad de dichas

normas, sin extender este efecto a la

totalidad del instrumento internacional.

Bibliografa

Anzilotti, D. 1955. Corso di Diritto

Internazionali. Padova.

Convencin de Viena de 1969

Dez de Velazco.1985.Instituciones de

Derecho internacional Pblico, Madrid:

Tecnos,Tomo I pp. 120

Ley 5 de 1992. Reglamento del

Congreso de la Repblica.

Lpez, Diego. 2000. El derecho de los

jueces, Bogot: Editorial Legis.

Reuter, Paul. 1999. Introduccin al dere-

cho de los tratados, Mxico: Fondo de Cultura

Econmica, pp. 98.

Sentencia C-344 de 1995

Sentencia SU-047 de 1999

Sentencia C-781 de 2004

Sentencia C-176 de 1994

161

C arlos Garca Orjuela

También podría gustarte

- SimilaresDocumento75 páginasSimilaresChuy Castañeda50% (2)

- Barajagitana BasicaDocumento50 páginasBarajagitana BasicaDakiOmAún no hay calificaciones

- Medios Masivos de Comunicación II° MedioDocumento18 páginasMedios Masivos de Comunicación II° MedioPequeña Gigante100% (1)

- MediaciónDocumento12 páginasMediaciónkarenAún no hay calificaciones

- 1ERA Reflexión en y para (Paralelo 5)Documento5 páginas1ERA Reflexión en y para (Paralelo 5)Camila Henriquez CardenasAún no hay calificaciones

- Ejemplo de Acta Constitutiva de Una Sociedad Cooperativa Word22Documento3 páginasEjemplo de Acta Constitutiva de Una Sociedad Cooperativa Word22LOVEISBENITO MYAún no hay calificaciones

- Fica Pueblo Libre Modificado-Provincia MoyobambaDocumento149 páginasFica Pueblo Libre Modificado-Provincia MoyobambaAnderson Julon PerezAún no hay calificaciones

- Qué Es FondoempleoDocumento7 páginasQué Es FondoempleoAgustin Mamani MaytaAún no hay calificaciones

- Investigación 4 - Gestión de Contrataciones y Adquisiciones.Documento20 páginasInvestigación 4 - Gestión de Contrataciones y Adquisiciones.KatherineAún no hay calificaciones

- Actividad de Aprendizaje N 4 - Exp7 (5 Sec)Documento4 páginasActividad de Aprendizaje N 4 - Exp7 (5 Sec)Manuel Julian RojasAún no hay calificaciones

- Trabajo EconomiaDocumento16 páginasTrabajo EconomiaJoaco E. Pensa100% (1)

- El Pozo - Día de La Memoria - Anexo 1316Documento7 páginasEl Pozo - Día de La Memoria - Anexo 1316Andrea Del ValleAún no hay calificaciones

- Evaluación 3.Documento8 páginasEvaluación 3.Francisca RiveraAún no hay calificaciones

- Ficha de Aplicación Sesión 09 Grupo 08Documento6 páginasFicha de Aplicación Sesión 09 Grupo 08VALERY DEL CARMEN CAMPOS CABALLEROAún no hay calificaciones

- Actividad 2 Evolucion de La GlobalizacionDocumento4 páginasActividad 2 Evolucion de La GlobalizacionJulian Moises Barraza MuñozAún no hay calificaciones

- MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA - Adaptada FinalDocumento39 páginasMEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA - Adaptada FinalKevin Arnold Vasquez BarretoAún no hay calificaciones

- Consulta DUA PDFDocumento1 páginaConsulta DUA PDFDiego AspajoAún no hay calificaciones

- Organización Del Estado PeruanoDocumento54 páginasOrganización Del Estado PeruanoJhony Espinoza PerezAún no hay calificaciones

- Harvey, D - Siete Esferas de Actividad....Documento7 páginasHarvey, D - Siete Esferas de Actividad....MCAún no hay calificaciones

- Not 02Documento3 páginasNot 02निकोलस कुमाइट राडूAún no hay calificaciones

- TECNICA EVALUACION PRELIMINAR ProtegidaDocumento165 páginasTECNICA EVALUACION PRELIMINAR ProtegidaMELBA ZULUAGAAún no hay calificaciones

- 1 - Listados Habilitados - CA2019Documento205 páginas1 - Listados Habilitados - CA2019Raul Ariel Gonzalez BroinAún no hay calificaciones

- Otro Tema Sexo Género Concepto MultidimencionalDocumento7 páginasOtro Tema Sexo Género Concepto MultidimencionalricardoAún no hay calificaciones

- Demanda de Regimen de Comunicación Por Via Del Proceso No DispositivoDocumento2 páginasDemanda de Regimen de Comunicación Por Via Del Proceso No DispositivoAndrea HernandezAún no hay calificaciones

- Biografía de CaupolicánDocumento2 páginasBiografía de CaupolicánIsabel TroncosoAún no hay calificaciones

- Diagnostico EmpresarialDocumento2 páginasDiagnostico EmpresarialOscar Dario Villada LopezAún no hay calificaciones

- AnálisisDocumento3 páginasAnálisisErendhira PeñaAún no hay calificaciones

- Mejia, Carlos. y Granados, Jose. (2017) - El Neoliberalismo y Las Razones de La Centralidad Del Trabajo en Mexico. Una Aproximacion A Su R (..)Documento49 páginasMejia, Carlos. y Granados, Jose. (2017) - El Neoliberalismo y Las Razones de La Centralidad Del Trabajo en Mexico. Una Aproximacion A Su R (..)José Gregorio RodríguezAún no hay calificaciones

- Biografia de Guillermo LoraDocumento41 páginasBiografia de Guillermo Loralacomunda0% (1)

- Práctica y Estrategia. Derecho de FamiliaDocumento3 páginasPráctica y Estrategia. Derecho de FamiliaDenis Ramón GimenezAún no hay calificaciones